INTRODUCCIÓN

El término Universidad en la actualidad, se desentiende en muchas ocasiones de su origen etimológico, ontológico e histórico, por la mayoría de los componentes de su ecosistema (estudiantes, profesores, directivos, etcétera). La visión de universidad está matizada por aristas, modelos, estrategias, políticas públicas, historia y desarrollo social, adecuado a su entorno y a sus sistemas de interacción externos. Pero sin alejarse de todo ello y a la luz del objetivo de este texto, los autores intentan responder a interrogantes que forman parte de la lógica argumentativa del caso en cuestión, con el objetivo de establecer nexos entre los elementos principales del estudio y la categoría central de análisis en el tema.

Las preguntas de esencia para el escrutinio están en el orden de develar: ¿Qué es la Universidad?; ¿Qué es la Universitología?; ¿Cómo se entiende la evolución de la Universidad?; ¿Cuáles son los tipos de Universidad existentes en la postmodernidad?; y ¿Existe un Modelo de Universidad latinoamericana?

En el análisis que se dimensiona desde una lógica argumentativa, se buscan respuestas a las anteriores interrogantes, al ubicar en el centro de este, al modelo Meta-universitario emergente, que es a la vez un proceso-resultado dinámico, y componente de una estructura investigativa mayor que forma parte de los estudios del Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica (CESPE). Todo ello, a partir de la observación directa y participante de CESPE en los 15 países de la región, donde está implicado en procesos de investigación y asesoría académica a universidades.

Esta postura está permeada por insuficiencias en lo simbólico-estructural que en el imaginario colectivo de docentes y directivos no conciben modelos divergentes, en el rol social imperante a nivel latinoamericano en el que se elaboran e implementan las políticas públicas de la Educación Superior, que deshumaniza y europeíza nuestra Universidad; así como a la presencia innegable de un carácter reproductor de modelos no autóctonos, todo lo cual, distancia a la Universidad de aspiraciones de crecimiento endógeno desde un modelo propio, al que la misma evolución histórica, visto desde la universitología convoca.

Es por ello que los autores prevén en este ensayo el objetivo de argumentar la evolución de la Universidad latinoamericana camino a modelos postmodernos que se consolidan de manera espontánea y al azar, para mostrar visiones más organizadas con pensamiento descolonizador, latinoamericano y que se aleje de la unicidad inherente al modelo europeo universitario heredado en la mayoría de los casos.

DESARROLLO

¿Qué es la Universidad?

Reconocido es que varios autores (de Sousa, 2007; Murcia, 2011 y Molas, 2018) validan la Universidad como un término proveniente del latín universitātis. Es considerada desde su surgimiento una entidad orgánica o sistema de unidades operativas de enseñanza superior, investigación y creación de cultura científica y humanística (Real Academia Española, 2019).

En opinión de Moncada (2008) «en la Edad Media es en realidad cuando el vocablo universitas se empleó originariamente para designar cualquier comunidad o corporación considerada en su aspecto colectivo para cuerpo dedicado a la enseñanza y a la educación, por lo que requería al desprenderse de su original significado de un complemento; así se decía: universitas magistrorum et scholariun» (s/p).

Pero comprender que la definición conceptual anterior ya se aleja de lo que es la universidad hoy día, los autores presentan de forma numerada algunos de los componentes de relevancia en los acápites evolutivos de la universitas los que son de interés mencionar en el análisis, como: la estructura, los procesos, los intereses, los resultados, y el desarrollo de la propia universidad.

Universidad como Institución (Estructura): ha sido resultado de una multiplicidad de modelos que van desde lo histórico-cultural-contextual hasta la diversificación de formas y estilos institucionales en simbiosis con la funcionalidad y gestión de sus necesidades. En ello están los modelos de Universidades: inglesa, francesa, española, alemana, islámica, japonesa, china, estadounidense y latinoamericana; Universidades públicas, privadas, mixtas, y los modelos postmodernos (Multi, Pluri, Meta) que se abordarán más adelante. Ahí queda evidenciado que el inicio de gremios de profesores y estudiantes se dimensiona y distorsiona en componentes más heterogéneos, complejos, contextuales, caóticos, divergentes y globalizadores.

Universidad como centro de enseñanza, investigación y extensión universitaria o proyección social (Procesos): Los procesos de la Universidad en su desarrollo como institución han estado menos difusos. La Enseñanza superior para el alcance de un título, la formación profesional para la inserción en el mercado laboral, la investigación científica y socialización de resultados, son baluartes desde el denominado universitas magistrorum et scholariun. Es oportuno dilucidar que las mutaciones evolutivas de los procesos generan desprendimientos sinérgicos que avalúan subprocesos como la extensión universitaria, la transferencia tecnológica, la internacionalización, la acreditación y otros en pro del desarrollo intra e interinstitucional.

Universidad como necesidad socioeconómica y política de un país (Intereses): La génesis motivacional para la creación de las universidades se halla en la necesidad de producir espacios en los que se enseñan los adelantos culturales y los valores humanísticos en preservación de una perspectiva adecuada de la cristiandad latina. En la actualidad, los intereses de muchos se ubican en sustentar desde los centros de pensamiento, Think Tank, Centros de Investigaciones Tecnológicas, Institutos de I+D+I, etc. No obstante, esta motivación está marcada por la occidentalización, la globalización económica, la digitalización absorbente, en contextos de subdesarrollo o desarrollo potencial de nuestros países en la Región.

Universidad como agente de cambio y transformación (Resultados): destaca que «Las políticas públicas y las demandas de la sociedad sustentan a esta como un actor dinamizante, un catalizador indispensable en la red del sistema impulsor del cambio para el bien integral de la sociedad en su conjunto» (Álvarez, 1995, s/p). Sin embargo, el entramado contextual en cada caso, hace que los resultados de la formación profesional, la investigación científica, la transferencia tecnológica, la internacionalización de la enseñanza, esté permeado por singularidades que advienen como patrocinadoras de intensiones monopolizadas o divergentes a lo que debiera ser el resultado de una Universidad que ha superado su ontogénesis elitista.

Universidad como actor de desarrollo de la propia universidad (desarrollo endógeno): Tanto la estructura, los resultados y procesos aluden a que la «Universidad en sus mecanismos de autodefensa y autodesarrollo, postrados en el seno de la autoevaluación» (Molas, 2018, s/p), generan una teoría alusiva a la MetaUniversidad. Se trata de investigarse a sí misma, superarse constantemente, enseñarse a sobrevivir en la incertidumbre socioeconómica y política de la postmodernidad. Se proyecta entonces esta como una teoría de adaptación desde la misma y para la propia supervivencia universitaria.

Universitología: Epistemología de la Universidad

Bajo la idea anterior, la Universitología cobra una especial atención como disciplina limítrofe emergente que estudia a la Universidad. En este caso Murcia (2011, s/p) la define como «la reflexión dialógica permanente con el contexto histórico social de lo que ha sido la Universidad». Con ella, busca establecer relaciones teórico-prácticas de la docencia dentro de la dinamicidad académico-curricular existente entre los fundamentos epistemológicos y legales, las funciones sustantivas (Docencia, Investigación y Proyección Social) y el Proyecto Educativo en cuestión.

Las referencias sobre la universitología consultadas (Borrero, 2003; Murcia, 2011), así como encontradas en sitios web como universitología.whordpress.com y launiversitologia.blogspot.com, aluden a definiciones consensuadas basadas en la definición anterior y en las que se aprecian ingentes esfuerzos en la academia colombiana específicamente por introducir diplomados y cursos de Universitología que hagan entender a los profesores universitarios el surgimiento, evolución, desarrollo y funcionamiento del entorno profesional en el que establece su actividad docente, investigativa y más.

Las apreciaciones hechas sobre este particular hacen que se determine que la definición de Universitología es operacionalmente vaga, alusiva más al componente histórico con un marcado sustento hechológico con enfoque pretérito y deja a un segundo plano lo procesual interno a ser revelado desde la epistemología universitaria. Requiere así esta disciplina de sustentos teórico-metodológicos explicitados, que conlleven a una mejor comprensión en su sentido epistemológico de su objeto de estudio. Por ello, se deja una brecha para aportes en los que el Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE) trabaja desde inicios de año.

Aun con los escasos recursos que los Universitólogos han aportado al estudio de la Universidad se pueden establecer importantes elementos históricos y epistemológicos que sirven de apoyo para entender y explicar la transformación de las estructuras, procesos, intereses, resultados y desarrollo de la Universidad y de ahí su insoslayable importancia en el estudio de lo que significa el acercamiento a lo que es la Meta-Universidad.

Evolución histórica de la Universidad: Antigüedad, modernidad y postmodernidad latinoamericana

Asumiendo un enfoque que abarque solamente la Dirección histórica de la Universitología, se hará una macro-división de la historia de la Universidad, para demostrar que en su evolución las mutaciones de los procesos generan desprendimientos sinérgicos que evalúan estructuras existentes en la actualidad latinoamericana.

Antigüedad: (Antes-1400)

La Universidad como institución es una invención historiográficamente hablando del período de transición entre la Antigüedad Tardía y la Modernidad (Edad Media), al tenerse registros de que la primera Alma Mater fue la Universidad de Bolonia (Italia) en 1088-1089, y que no recibe el título de Universidad hasta 1317. Por ello en comparación con otras instituciones, la Universidad encuentra tardía su existencia. A posterirori y en seguimiento de su ejemplo, en Inglaterra se funda en 1096 la Universidad de Oxford.

En 1208 se crea la Universidad de Palencia, esta última precursora de la Universidad de Valladolid. Así diez años después ve la luz la Universidad de Salamanca, ambas en España, con origen en unas Escuelas de la Catedral cuya existencia puede rastrearse ya en 1130, y es la primera de Europa que ostentó el título de Universidad por el edicto de 1253 de Alfonso X de Castilla y León.

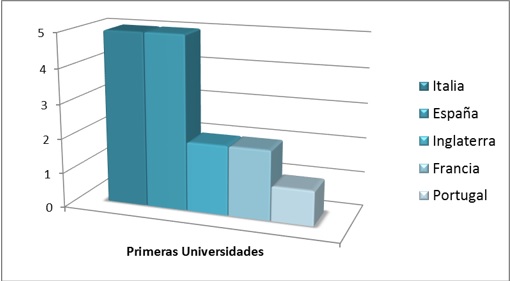

La importancia de estos hitos está en reflexionar que Italia e Inglaterra fueron pioneras en la creación de la Universidad y España tardó un siglo y medio en generar sus instituciones de estudios superiores, donde se inició con la enseñanza de Teología y Artes en Palencia y una Universidad eminentemente Jurídica en Salamanca. El otro elemento que destaca está en el período de 1088-1308 donde España igualó a Italia con cinco Universidades y superó a Inglaterra que generó dos, Francia con dos y Portugal con una. (Figura 1)

Fuente: Elaboración propia de CESPE.

Fuente: Elaboración propia de CESPE.Figura 1 Distribución de la cantidad de universidades en la Edad Media por países de Europa occidental.

Esta prole académica, aunque unidisciplinar y supeditada a edictos reales o episcopales fue en esencia uno de los elementos de dinamización para que fuera España quien trajera a Latinoamérica la Universidad y no así Portugal o Inglaterra, cuestión palpable en la Modernidad.

Modernidad: (1401-1975)

Las primeras universidades americanas fueron creadas por el Imperio Español en la etapa colonial. La primera universidad fundada oficialmente, de acuerdo a la normativa jurídica impuesta por la monarquía española, fue la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, actual Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Fue fundada por cédula real el 12 de mayo de 1551. Además, es considerada la más antigua del continente en mantener un funcionamiento continuo desde el siglo XVI. De ahí crecieron otras universidades entre países de la región.

Se manifiesta la cuestión de la pluridisciplina en la sucesión fundacional. Se inicia a estudiar además de Artes, Teología y Jurisprudencia, la Física, Las Matemáticas, y otras ciencias que desafiaban el modelo universitario español. Pero las universidades coloniales fueron en esencia: semi-eclesiásticas y cerradas (jesuitas, dominicos, franciscanos, carmelitas, agustinos); sus criterios de pertenencia y métodos perduraron sin cambios por dos siglos. Los aspectos actuales nacen entonces con la Reforma Universitaria de 1918, extendida por toda América Latina.

Este movimiento, ponía en el centro el protagonismo estudiantil e impulsaba nuevos principios a insertar en la estructura y procesos universitarios como: la extensión universitaria, autonomía universitaria, el cogobierno, la periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición. Todo ello se debió a inflexiones socioeconómicas y culturales, y hasta por consecuencias migratorias, al emerger una clase media con ascendencia europea en países de la región, iniciando por Argentina, que mocionaron los cambios sobre las aún groseras características elitistas y clericales que chocaban con los tiempos modernos.

La manifestación de esta época moderna generó en opinión muy particular la toma de posiciones, partida y propuesta que atomizaron y dividieron a la Universidad sostenida casi inquebrantable hasta la época en su integridad institucional. De ahí que se mantengan en alguna medida esencias indelebles de antaño, entremezcladas con la novedad de tiempos actuales, postmodernos.

Postmodernidad: (1976-actualidad)

La Reforma Universitaria, no solo dejó efectos esperados; sino, que generó efectos inesperados para épocas posteriores, un legado de diversificación estructural universitaria que atomiza su propósito. Es por ello que se entiende al movimiento reformista en su desarrollo y manifestaciones como precursor del cambio estructural, en el que se considera la conquista de la Autonomía Universitaria, como la más importante de todas. Entonces la Universidad se transformaría en una institución que se diseñaba en función de los intereses, necesidades, propuestas y contrapropuestas en las que participarían la correlación de fuerzas: directivos-docentes, estudiantes-líderes estudiantiles, sociedad-sociedad civil, actores gubernamentales-intereses privados.

Tipos de Universidad en la postmodernidad: Universidad Pública y Privada, UNED, Multiversidad, PluriUnidiversidad y MetaUniversidad.

Desde esta atomicidad estructural, en la utilización de la dirección sociológica de la Universitología, se permite indagar en los estados comparativos de la generación de la diversificación estructural universitaria. Ya vista la correlación de fuerzas, se declara que las estructuras universitarias en la postmodernidad apuestan funcionalmente por dos órdenes contrapuestas orgánicamente, declaradas por Murcia (2011) al concebirlas como:

Estructuras complejas (centralizadas) que son sustituidas por otras más descentralizadas; a la vez, se manifiesta la tendencia que impulsa a que las estructuras sean menos jerárquicas y más planas con menos instancias de dirección, que acerquen los criterios de solución de los problemas a la base, en donde se ejecutan los procesos. Así se pasa de una estructura jerárquica a un sistema de redes en que los elementos de planos inferiores se comunican entre sí, incluso con otras instituciones, con un alto grado de flexibilidad y autonomía. (s/p)

Sin embargo, esta no es la única transformación socio-funcional y administrativa por así clasificarla, que se deriva como resultado de una implementación de una abstracción que condujo a tener en cuenta a más de medio centenar de universidades en la Región, desde una perspectiva universitológica. Y es que se aprecia que la estructura se ha atomizado en su macro-estructura y que existen tendencias postmodernas que apuntan a la necesidad de conformación de nuevos modelos propios de Latinoamérica.

Concepción de un modelo de Universidad latinoamericana

Llegado este punto, se hará una aproximación a la concepción de la real existencia o no de un modelo de Universidad latinoamericano, y hasta qué punto este modelo constituye un paradigma a seguir.

Para dialogar sobre el aspecto Mayorga (1999) declaraba: «No cabe duda de que las universidades de la región, “conciencias críticas y creadoras” de nuestras sociedades, deberían contribuir mucho más a la creación de modelos propios de reforma que de verdad fueran eficaces para resolver nuestro enorme problema». Esta suscitación que hace el autor está induce un modelo de Universidad propio para la resolución de los problemas sociales, sobre todo el de la pobreza y el subdesarrollo económico. Otros autores (Schwartzm, 2013) son más osados al declarar que existe una Universidad Latinoamericana con modelo propio. En relación a ello se plantean algunos aspectos que sustentan esa postura al respecto:

Bonilla (2016) plantea que, si bien el modelo de Universidad latinoamericana se inspira en primer lugar en el modelo napoleónico francés y en el influjo de las universidades peninsulares como Salamanca, en el siglo XX la Universidad Latinoamericana fue adoptando su propio modelo, incluyendo en él muchos aspectos de otros modelos como el alemán y el anglosajón que beneficiaron su desarrollo.

Naidorf (2016) declara que la Universidad latinoamericana hereda y resignifica los mitos modernos. Crea sus propios mitos y también su modelo en el que niega dichos mitos para justificar su devenir actual.

Jaramillo (2011) opina que los modelos universitarios develan los paradigmas en los que se ha movido la universidad latinoamericana y con ello, los fines y las necesidades a las que ha hecho frente, con esto se perciben no sólo los factores positivos o negativos de los impactos, sino que se abren caminos con base en la evaluación de lo trasegado.

Eira (2002) pronuncia que el pensar en el Modelo Latinoamericano de Universidad desde otra perspectiva, es definirlo como un constructo sociohistórico, desde una perspectiva donde se intentará visualizar los procesos de subjetivación y de producción de subjetividad involucrados en ellos.

Como resultado del análisis de estos referentes teóricos, se coincide en que hay una existencia de Modelos de Universidad Latinoamericana, gestada en colonización, evolucionada en Liberalismo y descolonizada en reformismo, para desarrollarse en neoliberalismo y globalización. Se sigue a Mora (2009) que, al pensar en el Modelo de Universidad Latinoamericano sustentado desde el pensamiento de Paulo Freire lo describe como: «Un camino posible para repensar el andar y proyectar las nuevas utopías del cambio y la transformación educativa y social que urgen en la región».

Se ven entonces en esas interacciones, sinergias, homeostasis y evoluciones de los modelos de Universidad latinoamericana que aparecen en la postmodernidad, lo que se define como TransUniversidad.

TransUniverisdad. Modelo de una Universidad nueva versus Universidad tradicional

La necesidad evolutiva constante de la Universidad es una permanencia utópica y estratégica a la vez; que se erige como un principio que de manera cíclica busca el logro de una institución superior a la existente.

TransUniversidad no es una invención propia, ya se ve como una comunidad virtual de un millar de personas: estudiantes, docentes y académicos, que la conciben como una especie de paradigma, donde subyace como meta la idea de una Universidad distinta a la actual, pero que reconoce a su vez que la actual ya es diferente a las anteriores. Si se inserta la idea de una Universidad latinoamericana con un Modelo intrínseco (sea este autóctono, heredado, evolucionado, mutado, etcétera) en este análisis, emergen Modelos que encajan con el paradigma de la TransUniversidad.

Estos modelos están justificados en primera instancia en dos cuestiones que impulsan dicha búsqueda de novedades sistémico-estructurales-funcionales de la Universidad: (1) hacer frente a los retos educativos del siglo XXI, los que se unen a la necesidad de saciar las demandas socioeconómicas y políticas en cada contexto y la era digital y globalizadora de la economía; y (2) el estar a tono con las propuestas internacionales, insertarse con más fuerza en la competitividad del ranking de mejores universidades, así como reivindicar una identidad latinoamericana que las distinga e identifique.

La complejidad de estas aspiraciones tiene su reflejo en estructuras institucionales “no convencionales”, que están sustentadas en la garantía de que la formación universitaria cumpla con Educación y habilidades para el Siglo XXI desde la Agenda E2030 (UNESCO, 2017). Ahí es donde nacen en coherencia con la evolución hacia un modelo de la TransUniversidad los siguientes Modelos o propuestas antecedentes.

Universidad Pública y Privada. Hacia una taxonomía de la Universidad Mixta

Parada (2010) hace un análisis secuencial, en lo que define como un enfoque tridimensional de la taxonomía de los modelos universitarios chilenos. Estos a su vez extrapolados a la situación en América Latina, permiten que se aprecie una efímera imagen de la división entre lo Público y lo Privado en la clasificación de la Universidad, al estar ésta definida por la relación: propiedad-estructura jurídica-análisis económico, del cual se obtienen múltiples posibles escenarios, en base a los cuales se podría agrupar a las universidades en categorías homogéneas y no discrecionales.

La impronta de una Universidad de Educación a Distancia (UNED)

Las Universidades de Educación a Distancia son un cambio sustancial en el modelo impositivo presencial. Su génesis latinoamericana tiene suerte de haber estado influenciada por las propuestas del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio de México, fundado en 1945 y considerado la escuela normal más grande del mundo, pues por razones históricas tuvo que formar a más de 90 000 profesores de educación primaria.

La generalización de este modelo está en insertar la Educación a Distancia como Modelo de Enseñanza, en el que priman la flexibilidad de horarios, la autogestión del conocimiento, el autodidactismo, el uso indispensable de las nuevas tecnologías en la necesaria utilización de los espacios y herramientas virtuales de aprendizaje.

Emergencia de la MultiUniversidad en latinoamérica

El concepto de Multiversidad apunta Pereira (2007) y tiene su primera manifestación en la década de los sesentas del siglo XX. Según registros conocidos, el presidente de la Universidad de California, Clark Kerr, intentó definir la universidad focalizada en la investigación como una multiversity. Visto así la multiversidad es una institución inconsistente, no es una comunidad, sino varias, sus fronteras son difusas.

La primera institución con esta definición fue la Multiversidad de Buenos Aires: una entidad pedagógico-cooperativa creada en 1982 basada en el concepto de «Prácticas Pedagógicas Independientes». Le siguieron varias instituciones como: Multiuniversidad Franciscana de América Latina en 1989 y la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, 1994. Este tipo de instituciones se sustentan epistemológicamente en una estructura que simbióticamente incorporan los trabajos de interdisciplinariedad, sistemas complejos y educación popular, en el marco de un pensar situado, buscando fortalecer la idea de pluricomunidades de investigación transdisciplinar e interculturalidad, de educación libre y abierta.

La propuesta de la PluriUnidiversidad

Esta es una propuesta que, según de Sousa (2007), dimana de las tendencias transformadoras que se identifican en el seno de la universidad del siglo XXI y que apuntan a un panorama muy diverso y también contradictorio en el que se trata de solventar la coexistencia entre la internacionalización y la Interculturalización, la regionalización y localización. Desde el punto de vista de los autores de este trabajo, una nueva universidad polifónica o pluriversidad) puede emerger mientras esta transformación se desarrolla.

Se puede pensar entonces si esto ocurre, que las Epistemologías del Sur van a desempeñar un papel importante. Para ello, los espacios académicos virtuales desempeñan un papel en la divulgación de la propuesta y se aprecia a través de la web Pluriversidad de los pueblos indígenas de Kuxkayan (2019), donde declaran: «se quiere enfatizar que el concepto de pluriversidad es el equivalente indígena al concepto común de universidad, y se llama pluriversidad para diferenciarla del simple concepto implantado por la cultura occidental».

Coincidentemente en la Revista Digital de la Pluriversidad Amawtay Wasi (Sarango, 2015); se encuentra la idea de que: «En la llamada América Latina, la misma Universidad reclama un cambio de paradigma que por lo pronto implique una desobediencia epistémica de la hegemonía que hoy se cae en pedazos. Es por este y otros motivos que los pueblos originarios de Abya Yala, recurren al Ñawpa Pacha para recrear sus espacios propios que, de manera comunitaria y bioética permiten construir y producir sabiduría». (s/p)

Entonces, se plantea que estas son propuestas de modelos del paradigma de la TransUniversidad en América Latina, en los cuales los elementos de real trascendencia son: la Tridimensionalidad taxonómica de la universidad mixta; el Modelo de una educación a distancia con fortalecimiento de los entornos y herramientas virtuales de aprendizaje; las Prácticas pedagógicas independientes y críticas; la Investigación transdisciplinar e interculturalidad; la Educación libre y abierta; la Extensión y formación para interculturalizar, regionalizar y localizar; la Universidad culturalmente relevante; y la Universidad fundada desde las Epistemologías del Sur.

La MetaUniversidad. Apuntes generalizadores de un decálogo para un Modelo universitario de CESPE

En este panorama aparece el modelo de la MetaUniversidad, que es en consideración de los autores un modelo integrante del paradigma de la TransUniversidad aunque no emergido de América Latina, no arraigado en el contexto Latinoamericano con tendencias a su gestación en dicho contexto. En realidad, MetaUniversidad es una spin-off (proyecto derivado) que nace del grupo de Investigación en Tecnología y Educación de la Universidad del País Vasco/EHU (2015), formado por profesores y catedráticos de la Universidad del País Vasco. Los miembros del equipo promotor de MetaUniversidad cuentan con una amplia experiencia en el desarrollo de servicios de formación y aprendizaje online (e-learning).

Esta es una visión limitada de MetaUniversidad, propia de un modelo educativo europeo con dinámicas despersonalizadas y culturalmente virtualizadas, solo enfocada en el e-learning y despojada de un sentido latinoamericano. Entonces, ¿por qué se concibe como la propuesta por la que CESPE apuesta entorno al paradigma de la TransUniversidad?

La explicación a esta interrogante se presenta a partir de aportar siete razones fundamentadas que argumenten la decisión de asumir la denominación de MetaUniversidad en la construcción de un Modelo Universitario Latinoamericano, lo cual forma parte de los proyectos de la red académica (CESPE) para el período 2020-2025. Estas razones son:

1) Razón lingüística: Los prefijos anteriores (multi, pluri, etcétera) en los Modelos revisitados responden a sus necesidades operacionales, pero no se ajustan en el contexto a la denominación contextual en cuestión. Meta significa: junto a, entre o con. Refleja para la construcción de MetaUniversidad un proceso que desde la lingüística y la Universitología, es una abstracción que se hace a partir del otro concepto de Universidad, entendido como después de o más allá del modelo de la Universidad existente.

2) Razón epistemológica: La universitología implementada como recurso metodológico para entender la génesis y necesidad de la construcción de este modelo, revela que los modelos anteriores son disfuncionales en uno u otro elemento de la estructura, procesos, intereses, resultado o desarrollo, para concebir una Universidad alineada con el “paradigma de la TransUniversidad” en consonancia con una identidad Latinoamericana. Por ello, la propuesta se fundamenta en las epistemologías del Sur, Amerindias y Afroamericanas que reivindiquen los saberes ancestrales y los aúne en su validez científica, divina, socioreligiosa.

3) Razón pedagógico emergente: Desde esta perspectiva, solo las Pedagogías emergentes latinoamericanas, no viciadas por modelos educativos heredados o neocoloniales, serán capaces de sostener una MetaUniversidad latinoamericana, identificada con los valores educativos regionales y acorde con la visión de universidad en construcción que solvente los retos educativos del siglo XXI contextuados en la Región. Así la visión formativa entrelazada con la razón epistemológica y la pedagógico emergente apunta a una valorización de propuestas de la Pedagogía Crítica, (Freire y seguidores); la Pedagogía de la Nos-otredad, (López, 2017); La suvidagogía, (González, 2019), la pedagogía de la coexistencialidad (Alarcón, 2019) y otras valiosas propuestas.

4) Razón estructural formativa: Los despojos estructurales y formativos de los Modelos antecedentes han develado que se limita a la unicidad u homogeneización la formación profesional, salvo en raras excepciones. Por lo que la multiplicidad de modelos formativos universitarios existentes, son incluyentes al Modelo de MetaUniversidad en construcción, en el que priman la formación transdisciplinar, y en red-cooperativa, la Educación a distancia, el e-learning y la formación continua por competencias.

5) Razón de una distribución curricular integrativa: La estructura curricular estaría basada en disciplinas sinérgicas y una formación profesional por medio de carreras transdisciplinares, en respuesta a un diseño curricular integrador, con una cosmovisión compleja en la que se sustituye el pensamiento compartimentado y se busca la fortaleza en la totalidad e invalida las fronteras entre los planes de estudios contemporáneos. Responde la distribución curricular integrativa, a una Educación planetaria que busca resolver los retos educativos del siglo XXI y aportar soluciones a las problemáticas regionales. Es un modelo curricular continuado, que genere etapas consecutivas, fluidas y articuladas en el logro de la formación básica (profesional), complementaria (especializada), postgraduada superior (grado científico).

6) Razón para una didáctica dialógica: Didáctica sustentada en fundamentos de la Pedagogía Crítica y la Teoría de la Complejidad, por tanto, diferente y con la utilización de la dialógica como categoría centro. Una Didáctica holística, abierta e inclusiva, aportadora de herramientas para un meta-aprendizaje, la autogestión del conocimiento significativo, operatorio y productivo, generador de pautas para la creación consecuente con la problematización y la resolución de problemas en el aprender haciendo y de manera cooperativa. Se resume en un saber hacer holístico-creativo.

7) Razón directivo-profesoral de calidad: La iniciativa está permeada por la necesidad de validar las competencias profesionales del profesor universitario o directivo de la educación superior. La propuesta de unidades de competencia, expresa una relación interna entre las competencias profesionales del docente universitario latinoamericano propuesta; aspecto que revela una coherencia metodológica y teórica que solidifica la idea en torno al estudio de estandarizarlas en un segundo momento.

Esta clasificación y ordenamiento aporta una imagen más específica de su importancia, lo que se espera sirva para considerar la propuesta, no en su sentido acabado; sino en su expresión de debate para concretarla de forma praxiológica-contextual. Finalmente, en la razón directivo-profesoral de calidad, se intenciona la búsqueda de presencia de un profesorado nacional y foráneo con reconocimiento internacional y validado en formación por competencias universitarias.

Conclusiones

La MetaUniversidad se concibe para los autores como un proceso resultante de la evolución histórico-social del entorno universitario latinoamericano. Su construcción depende de organizaciones regionales y académicos comprometidos con el futuro de la Universidad en el continente, en el que primen valores y componentes identitarios que hagan un modelo de universidad para América Latina a la altura de las aspiraciones por órganos como la UNESCO, en el que se dé certera respuesta a los retos actuales y por venir.

La universitología es validada como una herramienta metodológica y a su vez una disciplina limítrofe que beneficia los análisis relacionados con la universidad su origen, evolución y estado actual. Pero que se redimensiona para la meta-construcción con pro actividad de un nuevo modelo universitario gestado desde el CESPE y con el concurso de académicos de todo el continente.

La MetaUniversidad es una propuesta que no rivaliza con los modelos antecedentes propuestos en el intento de revindicar los elementos constitutivos en la intención de un modelo de Universidad regional, sino que los integra para redimensionarlos con tendencias coherentes, pero más globalizadoras y dialógicas.