Introducción

En México, así como en otros países latinoamericanos las mujeres, hombres y familias enteras se enfrentan a un tiempo de transición compleja, buscan adaptarse a las nuevas exigencias de la modernización, pero manteniendo cierta resistencia y dificultad a abandonar ciertas creencias y valores de una sociedad tradicionalmente patriarcal.

En esta transición hacia la modernidad acompañada de cambios en la estructura social, las mujeres han tenido la necesidad de incorporarse al mundo laboral con el fin de mejorar su condición de vida a nivel individual y familiar, ya que su presencia juega un papel importante en la manutención económica, incluida la de sus familias.

No obstante, las mujeres históricamente han sido objeto de discriminación, inequidad y desigualdad en diferentes ámbitos como el cultural, social, político, educativo y laboral (Pangol et al. 2023).

Los actuales estudios empíricos revelan un aumento paulatino de las mujeres a la educación superior, dicha variable es considerada un medio que permite tener acceso a empleos, sin embargo, al insertase los trabajos remunerados persisten inequidades de género y asimetrías entre mujeres y hombres derivados de un constructo simbólico relacionado con la división sexual y estereotipos de género.

El género emergió para designar todo aquello que es construido por las sociedades para estructurar, ordenar, las relaciones sociales entre mujeres y hombres.

Al basarse estas relaciones, estas construcciones sociales y simbólicas en la diferencia sexual, se estructuran relaciones de poder cuya característica esencial es el dominio masculino. (Hernández, 2006)

Las relaciones inequitativas entre mujeres y hombres, se manifiesta por la reproducción de prejuicios y estereotipos relacionados con el género, producto de una construcción simbólica y cultural, trayendo consigo una inequidad social que se refleja en el trabajo y que origina obstáculos que impiden el desarrollo social.

Estudios realizados por Trucco (2014); Mora & Ulloa, (2011); Posso, (2010); Hualde & Serrano, (2005) sostienen que la educación es un factor que determina las discrepancias en las percepciones salariales, afirmando que existe una relación positiva entre el nivel de escolaridad y el salario. Sin embargo, estudios empíricos reflejan que en México la población femenina ha sido objeto de discriminación e inequidad en todos los ámbitos sociales, culturales, políticos, educativos y laborales.

En el artículo científico se publican los resultados de una investigación con el objetivo de analizar la relación que existe entre educación superior y la inserción laboral de mujeres y hombres en Hidalgo a partir de los estudios de género durante los años 2015 y 2020, a través de indicadores de género que sirven como instrumento de análisis para medir y evaluar la situación actual de dicho fenómeno así visibilizar las asimetrías y desigualdad de género en el trabajo.

Frente a ese escenario, la equidad de género puede ser estudiada tomando en cuenta variables como el sexo, edad, lugar geográfico, nivel educativo, elección de carreras profesionales, tipo de ocupación, horas trabajadas y nivel de ingresos. Dichas variables permiten crear indicadores para analizar y evidenciar las inequidades y desigualdades entre mujeres y hombres. Por ello, Márquez (2016) propone deconstruir los estereotipos de género.

Desarrollo

Las teorías sociológicas del género permiten observar la heterogeneidad y desigualdad en las mujeres al vincularse a espacios privados, reconociendo el trabajo doméstico o reproductivo y por otra parte el trabajo remunerado (Torns, 2008).

La teoría de género demuestra que las desigualdades se encuentran presentes en todas las esferas sociales tales como la educación, empleo, salud y en todas las actividades que implican una relación entre mujeres y hombres producto de un constructo sociocultural sobre el género creando asimetrías en las oportunidades de vida y acceso a recursos.

La opresión de género tiene su origen en el funcionalismo femenino, derivado del papel patriarcal, situando a las mujeres a ocupar ciertos roles al interior de la familia, particularmente las actividades relacionadas con el cuidado y educación de los hijos, donde dicho rol o papel es subvalorado por la sociedad, además se les considera débiles y sumisas a las mujeres en comparación con su esposo, ya que se cree que los hombres-esposos proporcionan con su actividad económica un nivel de competitividad que lleva a su familia a venerar el patriarcado y a despreciar la expresividad que representa la mujer (Ritzer, 2002).

Como resultado de las ocupaciones asignadas a los hombres y mujeres en función del género, la estructura social y cultural organiza los comportamientos de ambos sexos, es decir asumen papales sociales de género, pues las mujeres en el sentido laboral difícilmente las compañías les facilitaran su incorporación a puestos de mando o alto prestigio, esto debido a que se cree que su principal función tiene que ver con las responsabilidades familiares y de cuidado.

Ritzer (2002), refiere que ¨las mujeres experimentan menos desventaja cuando pueden equilibrar las responsabilidades del hogar con un papel independiente en la producción del mercado, amortiguando la desventaja social¨ (p.386).

México es uno de los países que requiere que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres al insertarse a cada una de las esferas sociales como lo es el mercado laboral, de lo contrario seguirá afectando su desarrollo económico, personal y familiar.

Y es a través de la educación y específicamente la educación superior profesional que favorece el progreso de una sociedad más justa e igualitaria contribuyendo al desarrollo de una sociedad equitativa dando la posibilidad a las mujeres de trascender a espacios de actividad económica.

De acuerdo con García & Oliveira (2004), las mujeres educadas tienen en general un mayor grado de libertad y poder de decisión sobre sus vidas. Enfatizan que la educación en las mujeres con mayor escolaridad tiene un cambio de percepción en cuanto a sus valores y actitudes que contribuyen en demasía a romper las barreras tradicionales del género que condicionan la incorporación de las mujeres a las diferentes esferas sociales.

La educación, permite a las mujeres tenar un mayor poder y control sobre la toma de decisiones que incide tanto es su bienestar personal y el de su familia Parker & Pederrzini (1995).

Si bien existen costumbres o roles de género que han limitado el acceso de las niñas y mujeres a la educación, también es cierto que en México y de acuerdo a estadísticas y estudios empíricos existe un aumento paulatino de las mismas a la educación básica y superior, transmitiendo así valores relacionados con la igualdad de género.

Por tanto, existe una relación positiva con los años de estudio y las posibilidades de acceder a un empleo formal en las mujeres y hombres, sin embargo, se verifica una brecha significativa entre ambos, ya que la cantidad de hombres ocupados en el sector formal, prestaciones laborales y salarios son significativamente superiores a la de las mujeres pese a que su nivel de escolaridad en los hombres sea menor (De la cruz, 2006).

Dentro de la teoría de género, las brechas de género reproducen la división sexual del trabajo, y de acuerdo con Pacheco et al. (2013),la división sexual del trabajo, produce una clasificación de roles y creencias que marcan jerarquías de poder, desde las que hombres y mujeres son asignados a espacios diferenciados (público/político vs privado/domestico), tareas distintas, y a esferas sociales desiguales (económicas, políticas, culturales,...) que afectan la transversalidad de la realidad social¨ (p.184).

En suma, la educación y el nivel de escolaridad es un factor que cobra relevancia, pues amplía la posibilidad de las mujeres para acceder a un empleo formal, sin embargo, es importante recordar que la educación, también es un agente de cambio de pensamientos y creencias con la posibilidad de reconstruir las relaciones de género en las diferentes esferas sociales.

Materiales y métodos

Esta investigación, en la primera fase aplica una metodología cuantitativa que permite analizar desde la teoría de género la inserción al empleo de mujeres y hombres con nivel de escolaridad superior en Hidalgo México, mediante un estudio comparativo entre los años 2015 y 2020, para conocer los avances o retrocesos en materia de equidad de género.

La metodología cuantitativa contempla procedimientos como la medición, así como la selección subjetiva e intersubjetiva de indicadores mediante conceptos y variables de situaciones específicas hechos o personas (Cadena-Iniguez et al., 2017).

Por su parte, el método comparativo permite realizar comparaciones entre uno o más elementos, apoyándose de la estadística como indicadores a través de análisis de datos basándose en la conjugación de variables permitiendo establecer relaciones o generalizaciones.

Por lo anterior, el instrumento o fuente de datos utilizada es la muestra proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente a la Encuesta Intercensal del 2015 y el Censo de Población y Vivienda del año 2020. La Encuesta y Censo contienen la información sociodemográfica más actual sobre temas relacionados a la educación y trabajo en México, haciendo posible el estudio cuantitativo y análisis comparativo entre los años referidos, permitiendo generar datos estadísticos e indicadores sobre el tema en cuestión.

Se contempló a mujeres y hombres que al momento de la aplicación de la Encuesta Intercensal 2015 y el Censo de Población y Vivienda 2020, declararon haber concluido la educación superior y que se encontraban laborando lo que permitió realizar la comparación en los diferentes años.

Las personas seleccionadas se encuentran en un rango de edad que oscila entre los 23 y 65 años, la edad de 23 es considera la edad normativa de egreso de la educación superior y la edad de 64 años se considera la edad en las que mujeres y hombres aún se encuentran activamente laborando.

Las variables utilizadas para abordar el tema de educación superior y trabajo remunerado son sexo, edad, escolaridad, condición de actividad, ocupación, posición en el trabajo, prestaciones laborales, ingresos por trabajo y horas trabajadas.

Los indicadores utilizados son: porcentaje de mujeres/hombres de 23 a 64 años con estudios universitarios, porcentaje de mujeres/hombres de 23 a 64 años con estudios universitarios que se encuentran trabajando, porcentaje de mujeres/hombres de 23 a 64 años según tipo de ocupación en el trabajo con estudios universitarios, porcentaje de mujeres/hombres según su posición laboral de 23 a 64 años con estudios universitarios, porcentaje del nivel de ingresos de las mujeres/hombres de 23 a 64 años con estudios universitarios, porcentaje de mujeres/hombres según el número de horas trabajadas en un rango de edad de 23 a 64 años con estudios universitarios, Porcentaje de mujeres/hombres de 23 a 64 años con prestaciones en el trabajo.

Las estadísticas relacionadas al trabajo y a la educación, tienen la finalidad de conocer y proporcionar información que permite conocer las causas que subyacen, que están detrás de las diferencias educativas entre hombres y mujeres, así como los obstáculos que ellas enfrentan durante sus carreras educativas (Guzmán, 2017).

Resultados

Una vez aplicada dicha metodología se procede a la recopilación y análisis de datos, para ello se obtienen los siguientes resultados.

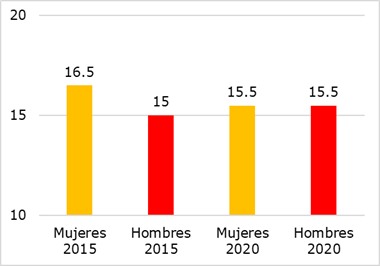

En la Figura 1 se expone un gráfico que ilustra el indicador sobre el porcentaje de mujeres y hombres de 23 a 64 años con estudios universitarios, Hidalgo México en los años 2015 y 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (2015, 2021)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (2015, 2021)Fig. 1 - Porcentaje de mujeres/hombres de 23 a 64 años con estudios universitarios, Hidalgo México 2015-2020

En esta gráfica se observan dos aspectos, si bien el acceso de las mujeres a la educación superior disminuye en un punto porcentual en el año 2020 se puede apreciar un acceso igualitario para hombres y mujeres en cuanto al acceso a la educación superior tanto en el año 2015 y 2020.

Del porcentaje de mujeres y hombres en un rango de edad de 23 a 64 años con estudios universitarios en el Estado de Hidalgo se visualiza un descenso en el caso de las mujeres de 16.5 por ciento en el año 2015 a 15.5 por ciento en el año 2020, incrementándose ligeramente para los hombres de 15 por ciento en 2015 a 15.5 por ciento en 2020. Al realizar la comparación entre mujeres y hombres en el año 2015 se refleja mayor participación de las mujeres con relación a los hombres en el acceso a la educación superior, mientras que en el año 2020 se observa que mujeres y hombres de 23 a 64 años con estudios superiores acceden en igual proporción con un porcentaje de 15.5 por ciento.

De acuerdo con Mayorga (2018) considera la Educación Superior dentro de los análisis de género, particularmente los relacionados a la educación superior, ayuda al desarrollo de una sociedad más igualitaria y justa, trascendiendo en las demandas del sector productivo.

Por lo tanto, la igualdad de género en el acceso a la educación superior y de acuerdo con Duarte & García (2016), significa que mujeres y hombres disfruten de las mismas condiciones para la realización de los derechos humanos. La igualdad de género debe ser efectiva en los diferentes ámbitos educativo, laboral y económico.

En el caso mexicano los alcances logrados por las mujeres en el acceso a la educación superior van acompañado de una modificación relacionada con el tipo de ocupación que tradicionalmente han desempeñado las mujeres, como el trabajo doméstico, vendedoras y dependientas, de modo que pueden conseguir mejoras en su vida laboral (Aguayo & Lamelas, 2011).

Entonces, la Educación Superior es un factor que determina que mujeres y hombres tengan la posibilidad de acceder al trabajo remunerado y como consecuencia mejorar sus condiciones y calidad de vida tanto a nivel individual, profesional y familiar.

Además, la educación es fundamental para erradicar la desigualdad y posibilita a las mujeres insertarse a espacios que tradicionalmente eran ocupados por hombres, espacios que por cientos de años eran negados a las mujeres, permitiendo el empoderamiento.

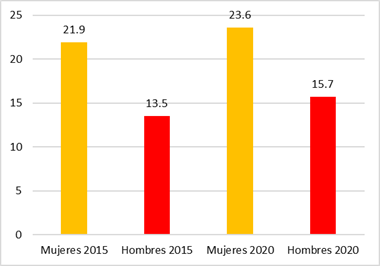

En la Figura 2 se expone un gráfico que ilustra el indicador sobre el porcentaje de mujeres y hombres de 23 a 64 años con estudios universitarios que se encuentran trabajando, Hidalgo México en los años 2015 y 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (2015, 2021)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (2015, 2021)Fig. 2 - Porcentaje de mujeres/hombres de 23 a 64 años con estudios universitarios que se encuentran trabajando, Hidalgo México 2015-2020

El gráfico ilustra que, el porcentaje de mujeres de 23 a 64 años con estudios universitarios que se encuentran trabajando en Hidalgo durante la aplicación de la Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020 es superior al de los hombres en ambos años.

Esto se relaciona con lo establecido por Martínez & Acevedo (2004) y Aguayo & Lamelas (2011) coincidiendo que las mujeres con educación superior logran acceder a trabajos remunerados y muy particularmente las que cuentan con estudios de posgrado encuentran mayor calidad de empleo, logrando las mujeres acceder a mejores condiciones laborales con relación a los hombres, además adquieren una mayor estabilidad, tiempo de dedicación en el trabajo y prestaciones.

El ascenso de las mujeres al ámbito laboral trae consigo cambios en diferentes esferas de su vida, incluyendo cambios en las dinámicas familiares y de pareja. Por una parte, desarrollan actividades en las que toman decisiones y ejercen poder, aunque, por otra parte, realizan una doble jornada laboral como quehaceres en el hogar, lo que trae consigo menos equidad en las relaciones familiares y mayor desigualdad en el reparto de actividades domésticas.

Estudios realizados por Hirata (2019), revelan que las mujeres que se inscriben amplia y positivamente al trabajo asalariado, se considera un hecho excepcional pues cotidianamente es a las mujeres a las que se les asigna el cuidado de la familia y hogar como un lugar secundario y de opresión.

Es así que en el Estado de Hidalgo durante el año 2015 y 2020 se logra visualizar el aumento paulatino de las mujeres con educación superior al trabajo remunerado, incluso en mayor medida con relación a los hombres, por lo tanto, se infiere que existe una reducción de las brechas de género en el acceso a la educación superior, particularmente en el grupo de población analizado con las características ya referidas, sin embargo, es importante considerar que a las mujeres se les exige contar con un mayor número de credenciales educativas con relación a los hombres para incorporarse a trabajos remunerados y ocupar puestos directivos, fenómeno que no aplica en los hombres pues aún con menor nivel educativo se encuentran en dichos espacios.

Tabla 1 - Porcentaje de mujeres/hombres de 23 a 64 años según tipo de ocupación en el trabajo con estudios universitarios, Hidalgo México 2015-2020

| Tipo de ocupación | 2015 | 2020 | ||

|---|---|---|---|---|

| Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | |

| Funcionarios, directores y jefes | 61.2 | 56.5 | 63.5 | 60.7 |

| Profesionistas y técnicos | 66.4 | 48.5 | 71.6 | 51.6 |

| Trabajadores auxiliares en actividades administrativas | 27.6 | 32.1 | 32.7 | 29.2 |

| Comerciantes empleados en ventas y agentes de ventas | 9.5 | 13.0 | 11.2 | 14.6 |

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (2015, 2021)

En la tabla 1 se observa que las mujeres de 23 a 64 años con estudios superiores en Hidalgo durante el año 2015 y 2020 se encuentran en mayor proporción con relación a los hombres, en ocupaciones de funcionarios, directores y jefes, así como profesionistas y técnicos. Se puede inferir que la educación superior es necesaria en las mujeres para ocupar espacios que anteriormente eran dominados por los hombres. Dichos espacios son considerados del ámbito público y de poder, además de ser ocupaciones con mayor remuneración.

Por otra parte, las mujeres de 23 a 64 años con estudios superiores y que se encuentran trabajando durante el año 2015 tienen menor concentración en comparación a los hombres en ocupaciones como trabajadores auxiliares en actividades administrativas, sin embargo, para el año 2020 las mujeres superan el porcentaje de hombres en esa misma ocupación.

También se observa una menor proporción a las mujeres en comparación a los hombres durante los años 2015 y 2020 en ocupaciones de comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas; en esta última ocupación las mujeres siguen siendo minoría, considerado tradicionalmente un espacio relativamente masculino.

Peláez & Andres (2020), explican que:

La segregación ocupacional es un elemento que ha estructurado el mercado de trabajo en México y que las mujeres y hombres se concentran en cierto tipo de ocupaciones, cuyas habilidades están asociadas principalmente con determinados atributos culturales designados a cada uno de los sexos, como la capacidad de los hombres y el uso de la fuerza física, requerida, por ejemplo, para los trabajos agrícolas, o la capacidad atribuida a las mujeres para atender a las demás personas, como puede ser el trabajo en cuidados personales y del hogar¨ (párr. 41).

El nivel de escolaridad se asocia al estrato ocupacional en la entrada al mercado de trabajo tanto para los hombres como para las mujeres. Cuando se ingresa al primer trabajo con educación superior, se incrementa considerablemente la probabilidad de acceder al estrato ocupacional de mayor estatus y jerarquía (Pelaéz & Andres, 2020).

De acuerdo a la tabla 1 se destaca que la incorporación al trabajo remunerado de mujeres y hombres con nivel de escolaridad superior aumenta la posibilidad y principalmente de las mujeres para ocupar mejores puestos en el trabajo en un mercado caracterizado por una marcada segregación y división sexual del trabajo.

Tabla 2 - Porcentaje de mujeres/hombres según posición laboral de 23 a 64 años con estudios universitarios, Hidalgo 2015-2020

| Posición laboral | 2015 | 2020 | ||

|---|---|---|---|---|

| Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | |

| Empleada/o u obrera/a | 26.9 | 17.5 | 31.2 | 20.1 |

| Patrón/a o empleador/a. (Tiene trabajadores por un sueldo) | 17 | 20.7 | 22.3 | 21.9 |

| Trabajador por cuenta propia (No tiene trabajadores por un sueldo) | 10.5 | 11.2 | 12.1 | 13.4 |

| Trabajador/a sin pago | 6.7 | 2.3 | 11.7 | 6.4 |

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (2015, 2021)

Al analizar la tabla 2 posición laboral de mujeres y hombres de 23 a 64 años con estudios universitarios en Hidalgo durante el año 2015, se observa que 26.9 por ciento de mujeres son empleadas u obreras, mientras que solo el 17.5 por ciento de hombres se encuentran en la misma posición laboral. Esa misma tendencia se observa durante el año 2020 pues hay más mujeres empleadas y obreras con relación a los hombres en dicha posición. Esto quiere decir, que las mujeres tienden a ocupar en mayor medida los puestos de baja jerarquía, y, por ende, menor remunerados, como son el de empleada u obrera.

Se observa que en el año 2015 el 17.0 por ciento de mujeres son patronas o empleadoras, es decir, tienen a trabajadores (as) por un sueldo, mientras que los hombres en dicha posición laboral en el mismo año se encuentran en mayor proporción con un 20.7 por ciento. Sin embargo, para el año 2020 dicha posición se incrementa ligeramente para las mujeres con un porcentaje del 22.3 por ciento y con 21.9 por ciento para los hombres.

En términos simples, en 2015 predominaban los hombres en esta posición laboral, y para 2020, las mujeres ocupan más el cargo de patronas o empleadoras, aunque ligeramente por encima del sector masculino.

También se registra que hay un porcentaje de 6.7 por ciento de mujeres contra el 2.3 por ciento de hombres durante el año 2015 que realizan trabajo sin recibir algún tipo de remuneración, y el mismo efecto ocurre para el año 2020 donde las mujeres superan también el porcentaje de trabajo en comparación a los hombres sin ninguna remuneración.

Culturalmente, las mujeres se enfrentan a grandes desventajas en el mundo del trabajo, prácticas discriminatorias, normas sociales y de género que las conduce a ocupar ciertas posiciones laborales, además de asumir responsabilidades domésticas.

El mundo moderno y capitalista no observa a las mujeres trabajadoras como personas que ocupan una posición dentro de la unidad doméstica, no contempla que el papel de las mujeres en la sociedad está determinado por su papel dentro de la familia. La desvalorización se refleja en los puestos o posiciones laborales que desempeñan, en general, siempre constituyen una prolongación de la asistencia realizada en el ámbito doméstico (Saffioti, 1992).

Tabla 3 - Porcentaje del nivel de ingresos de mujeres/hombres en un rango de edad de 23 a 64 años con estudios universitarios, Hidalgo 2015-2020

| Nivel de ingresos | 2015 | 2020 | ||

|---|---|---|---|---|

| Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | |

| Ingresos de $0 MXN a $7380 MXN | 13.6 | 7.3 | 13.4 | 7.9 |

| Ingresos de $7,381.00 MXN A $999,997.00 MX | 62.3 | 36.9 | 58.2 | 31.2 |

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (2015, 2021)

En la tabla 3 se observa que durante la aplicación de la Encuesta Intercensal 2015 el 13.6 por ciento de las mujeres declaró recibir un ingreso de $7,380.00 MXN y un 7.3 por ciento de hombres declaró recibir los mismos ingresos. Sin embargo, 62.3 por ciento de mujeres expresó recibir un ingreso que oscila entre los $7,381.00 MXN hasta los $999,997.00 MXN y en el caso de los hombres este ingreso lo percibe un 36.9 por ciento. Para el año 2020 existe una disminución de un 4 por ciento de mujeres que perciben un ingreso de $7,381.00 MXN.

Se infiere que son las mujeres en mayor medida en comparación a los hombres que durante el año 2015 y 2020 perciben un salario menor a $7,380.00, pero también, existe un alto porcentaje de las mujeres en comparación a los hombres que durante el año 2020 perciben salarios mayores a $7,381.00 MXN

Los estudios de género revelan que regularmente las mujeres se enfrentan a desventajas en el empleo y que incluso las mujeres en las mismas ocupaciones y posiciones laborales que los hombres reciben un menor salario, es decir, que aun realizando el mismo trabajo y obteniendo la misma productividad reciben diferentes salarios teniendo como condición el sexo de la persona.

No obstante, se observa que el nivel de ingresos de mujeres en un rango de edad de 23 a 64 años con estudios superiores en los años 2015 y 2020 en Hidalgo, indican porcentajes superiores con relación a los hombres, por tal motivo, se puede infiere una vez más que la educación superior es un medio que permite a las mujeres insertarse a un trabajo con percepciones similares al de los hombres.

En México las mujeres ganan, en promedio, menos que los hombres. Sin embargo, esas diferencias son menores para las mujeres con mayor preparación y mejores condiciones laborales (Instituto Mexicano para la Competitividad [IMCO], 2020). Pese a ello, diferentes estudios revelan que las mujeres sin o escasa educación son las que perciben menos ingresos, aceptando trabajos precarios o menos competitivos y así lograr mayor flexibilidad en el trabajo, lo que les genera menos ingresos.

En el año 2019 se observó que las mujeres trabajadoras con solo la primaria completa ganaron 23% menos que los hombres y se insertan en los sectores de comercio, manufactura y servicios enfrentándose a las mayores brechas salariales, los cuales, además, emplean al 95% de las mujeres ocupadas (IMCO, 2020).

Tabla 4 Porcentaje de mujeres/hombres según el número de horas trabajadas en un rango de edad de 23 a 64 años con estudios universitarios, Hidalgo 2020

| Número de horas trabajadas | 2020 | |

|---|---|---|

| Mujeres | Hombres | |

| 0 a 48 horas | 25.2 | 17.8 |

| 49 a 140 horas | 18.3 | 12.3 |

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (2015, 2021)

En la tabla 4 se observa que durante el año 2020 el 25.2 por ciento de las mujeres dedican de 0 a 48 horas al trabajo remunerado, mientras que solo el 17.8 por ciento de los hombres dedica a su empleo el mismo número de horas. Recordemos que esta población cuenta con educación superior y que comúnmente se encuentren trabajando por cuenta propia, instituciones o empresas privadas, servicios gubernamentales o financieros.

Durante el mismo año, 18.3 por ciento de las mujeres dedican más de 49 horas, mientras que solo el 12.3 por ciento los hombres dedican ese mismo número de horas al trabajo remunerado. Entonces, son las mujeres con Educación Superior que al insertarse al trabajo remunerado destinan un mayor número de horas al trabajo en comparación a los hombres incluso desarrollando las mismas actividades o funciones.

Incluso se habla de una doble jornada laboral, ya que la población de mujeres además de insertarse al sector productivo, siguen siendo en su mayoría las principales encargadas de las actividades que se desarrollan al interior del hogar/ámbito doméstico.

Estos resultados se contraponen a la idea de que el sector masculino labora durante más tiempo al día y a la semana, al contrario de la mujer, que destina menos tiempo laboral debido a tener que cumplir con otras responsabilidades que se le han asignado, como las tareas del hogar y los cuidados de la familia.

Balbo (1994), explica que:

¨El número de horas dedicadas al trabajo remunerado conlleva a una duplicidad de tareas en las mujeres, ya que realizan actividades concernientes al espacio doméstico y las que realizan en el mercado laboral, lo que se denomina doble presencia o doble jornada laboral. Es decir, las mujeres aun cumpliendo sus 8 horas o más en el trabajo remunerado, nunca abandonan su otra dedicación a tiempo parcial¨ (pag,509).

El número de horas trabajadas por parte de las mujeres no solo va acompañado de los salarios que perciben, sino que también va acompañado de otros factores como la estructura familiar, ya que las mujeres no solo destinan el número de horas dedicadas a un empleo remunerado, sino también el tiempo que dedican a su hogar y al cuidado de la familia, rol que tradicionalmente se les asigna a las mujeres.

El número de horas trabajadas por mujeres y hombres a los distintos tipos de trabajo marca la diferencia entre ambos, pues esta se expresa en las características del empleo, así como el tiempo libre recreación, cuidados personales, familia (Espino, 2011).

La brecha de género en el trabajo remunerado y labores del hogar implica que las mujeres invierten más tiempo que los hombres en el cuidado de los hijos (as), y son los hombres quienes en mayor medida gozan de tiempo libre para el esparcimiento por lo tanto las mujeres ocupan prácticamente todo su tiempo en actividades como el empleo o de cuidado a otras personas.

Cabe mencionar que se retoman 48 horas de trabajo porque es el número de horas máximo permitido para laborar según la Ley Federal del Trabajo en México para que una persona pueda laborar, además, en este apartado se refleja el indicador correspondiente al Censo de Población y Vivienda del año 2020, no aparecen datos del año 2015 ya que la Encuesta Intercensal no incluía la variable de horas trabajadas a la semana.

Tabla 5 - Porcentaje de mujeres/hombres de 23 a 64 años con prestaciones en el trabajo, Hidalgo 2015-2020

| Prestaciones en el trabajo | 2015 | 2020 | ||

|---|---|---|---|---|

| Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | |

| Aguinaldo | 39.1 | 25.5 | 42.6 | 28.2 |

| Vacaciones con goce de sueldo | 43.5 | 29.2 | 47 | 31.7 |

| Servicio médico | 43.7 | 26.8 | 47.1 | 29.5 |

| Reparto de utilidades | 38 | 24.6 | 40.5 | 27.2 |

| Licencia/incapacidad con goce de sueldo | 45.7 | 29.5 | 49.2 | 32.7 |

| SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), AFORE (Administración de Fondos para el Retiro) | 45.4 | 28.3 | 48.7 | 31.3 |

| Crédito de Vivienda | 46.2 | 29.4 | 49.7 | 32.3 |

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 y Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (2015, 2021)

En la tabla 5 se observa el porcentaje de mujeres y hombres de 23 a 64 años con estudios superiores que se encuentran trabajando y tienen prestaciones laborales durante el año 2015 y 2020. Son las mujeres quienes en mayor medida durante el año 2015 cuentan con un mayor número de prestaciones como aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, servicio médico, reparto de utilidades, licencia o incapacidad con goce de sueldo, SAR/AFORE y crédito de vivienda en comparación a los hombres y esta tendencia también aumenta paulatinamente para las mujeres para el año 2020.

De acuerdo con Pelaéz & Andres (2020), las personas que ingresan al trabajo con educación básica tienen pocas posibilidades de firmar un contrato por escrito y de tener acceso a instituciones de seguridad social: i) 78 por ciento de los hombres y 72.2 por ciento de las mujeres no tienen contrato escrito y ii) alrededor del 67 por ciento de los hombres y de las mujeres no tienen acceso a la seguridad social y esta situación tiende a revertirse cuando se ingresa al primer trabajo con educación post-básica: i) 53.7 por ciento de los hombres y 56.4 por ciento de las mujeres tienen contrato escrito y ii) 60.1 por ciento de los hombres y 62.3 por ciento de las mujeres tienen seguridad social por prestación laboral.

Existe una relación positiva destacando la importancia de un mayor nivel educacional femenino para su mejor desempeño laboral (Aguayo & Lamelas, 2011).

Las investigaciones tanto a nivel internacional como nacional consideran como variable importante a la educación superior, ya que se vincula con el acceso a empleos mejor remunerados y por ende mejores condiciones de vida convirtiéndose en un requisito importante para alcanzar la equidad entre mujeres y hombres.

La educación es considerada un elemento importante y positivo derivado de las contundentes evidencias que reflejan que, en el caso de la población femenina, existe una relación positiva entre el nivel de instrucción y la tasa de participación en el trabajo extra doméstico (Aguayo & Lamelas, 2013).

Por tanto, un nivel educacional alto genera que los hombres y particularmente las mujeres posean un mejor desempeño laboral, influyendo positivamente en las condiciones laborales como el nivel de ingresos, prestaciones, tipo de ocupación, calidad de vida y participación en su entorno social, político y económico.

Sin embargo, el sector femenino en ocasiones se ve ante la necesidad de suspender sus trayectorias laborales, de tiempo completo a tiempo parcial con el fin de cumplir con el rol socialmente establecido que implica el cuidado y mantenimiento del hogar, denominado, doble jornada laboral, que se refleja en el ámbito público/trabajo remunerado y privado/domestico.

Discusión

Una vez concluido el análisis estadístico de los indicadores y el análisis comparativo entre educación superior y la inserción laboral de mujeres y hombres en el Estado de Hidalgo, México durante los años 2015 y 2020 se procede a confrontar y examinar los resultados cuantitativos con otros estudios realizados tanto a nivel nacional como internacional. Identificándose el estudio de Aguayo & Lamelas (2011), quienes reflexionan que la educación superior y principalmente los estudios de posgrado son un instrumento que provoca, mayor calidad de empleo, integración sociocultural, modernización de las estructuras productivas, además de ser un factor fundamental para que las mujeres logren posiciones de equidad social en relación a los hombres. Además, encuentran que la educación se encuentra directamente vinculada a la participación de las mujeres al trabajo extra doméstico y a mejores condiciones de vida.

Los resultados obtenidos por Martínez & Acevedo (2004), también refirieren que la Educación Superior es un medio que permite mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral.

De igual modo, de acuerdo con Perticara & Bueno (2009), a pesar de una relación positiva entre la educación profesional y el trabajo remunerado, la segregación laboral y la inequidad de género se ve reflejada en la remuneración, estabilidad laboral y prestaciones vinculando estas asimetrías a la división sexual y estatus secundario en las mujeres producto de una construcción simbólica del género.

Dichos investigadores, enfatizan que la educación es una variable significativa para ingresar a trabajos remunerados y son las mujeres con educación profesionalizante quienes han ganado terreno en el mundo laboral ya que adquieren una mejor calidad de empleo que se refleja en indicadores como tipo de ocupación, posición laboral, ingresos y prestaciones laborales fenómeno de estudio de esta investigación y que coincide con las investigaciones de los autores ya mencionados, sin embargo, el indicador número de horas dedicadas al trabajo remunerado, es un indicador pendiente de resolver y que genera brecha de género.

Se observó un incremento de mujeres y hombres a la educación superior durante los años 2015 y 2020 en el Estado de Hidalgo, México, lo que sugiere importantes logros en la tendencia de reducción de las brechas de género, acompañado de desarrollo del conocimiento. Al realizar la segregación por sexo de 23 a 64 años con estudios universitarios en Hidalgo, México en los diferentes años se observa que, durante el año 2015, la participación de las mujeres a la educación superior rebasó a la de los hombres, ya que el 16.5 por ciento de las mujeres contaba con estudios universitarios y los hombres en un 15 por ciento, sin embargo, para el año 2020 se observa un porcentaje equiparable en ambos sexos con un 15.5 por ciento.

La educación superior permite el ingreso de mujeres y hombres al trabajo remunerado y con ello la posibilidad de acceden a mejores empleos y condiciones laborales, se visualiza que, en el estado de Hidalgo México durante los años 2015 y 2020, las mujeres acceden en mayor medida con relación a los hombres en ocupaciones de funcionarias, directoras, jefas y profesionistas técnicas, espacios que anteriormente eran dominados por los hombres.

El indicador sobre posición laboral que mide el número de mujeres patronas o empleadoras, incrementa considerablemente a favor de las mujeres con un 17 por ciento en el año 2015 a 22.3 por ciento en el año 2020, es decir hay mujeres que tienen a trabajadores (as) por un sueldo.

Lo relativo al indicador sobre ingresos también son las mujeres con relación a los hombres que perciben ingresos mayores a $7,381.00 MXN, se observa que para el año 2015 y 2020 son las mujeres quienes en mayor porcentaje se encuentran trabajando y recibiendo un salario, se infiere que la educación superior es un medio que permite a las mujeres insertarse a un trabajo con percepciones similares o superiores a la de los hombres.

Este mismo efecto se observa en el indicador prestaciones en el trabajo, ya que el porcentaje de las mujeres que adquieren prestaciones laborales, es mayor en comparación a los hombres, dichas prestaciones abarcan, aguinaldo, vacaciones con sueldo, servicio médico, reparto de utilidades, licencia/incapacidad con sueldo, SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), AFORE (Administración de Fondos para el Retiro) y crédito de vivienda. Por último, el indicador de horas trabajadas son las mujeres las que dedican un mayor número de horas al empleo en comparación a los hombres durante el año 2020.

Conclusiones

La educación superior dentro de los análisis de género, favorece al desarrollo de una sociedad más igualitaria y justa dando la posibilidad de trascender a las demandas del sector productivo, además, mujeres y hombres puedan realizar sus propósitos de vida. De esa forma, la educación superior es el medio que ha permitido que las mujeres se inserten en mayor medida al trabajo remunerado.

El mismo efecto ocurre sobre la inserción de las mujeres y hombres con estudios al trabajo remunerado ya que en mayor medida se han incorporado las mujeres con estudios profesionales al trabajo remunerado, superando en porcentaje a los hombres.

La participación de las mujeres al trabajo remunerado trae consigo cambios en su vida personal y en la vida de las personas que las rodean, cambios favorables en sus dinámicas familiares, en la toma de decisiones y la salud.

Es preciso, enfatizar que el número de horas trabajadas por parte de las mujeres no solo va acompañado de los salarios que perciben, sino que también va acompañado de otros factores como la estructura familiar, ya que las mujeres no solo destinan el número de horas dedicadas a un empleo remunerado, sino también el tiempo que dedican a su hogar y al cuidado de la familia, rol que tradicionalmente se les asigna a las mujeres para garantizar el bienestar de la familia, acompañada de las actividades domésticas y de cuidados.

Estamos, ante una realidad donde los informes y los discursos sobre la igualdad entre hombres y mujeres, y los derechos del sector femenino, -históricamente negados-, despiertan indignación, orgullo, y resultan conmovedores. Pero más allá de esos sentimientos, es un deber social continuar la lucha por la igualdad para las mujeres. Existe una deuda pendiente del mundo laboral con la mujer, pues del trabajo emanan sus recursos económicos, sus mayores o menores posibilidades de tener una buena calidad de vida, y también del trabajo surge la posibilidad de la realización como ser humano y de aportar algo positivo a la humanidad.

Finalmente, no está de más señalar que este trabajo de investigación es un punto de referencia para conocer en qué punto de la historia se encuentra el Estado de Hidalgo México, y contribuye a conocer las necesidades que tienen las mujeres hidalguenses actualmente en el mercado laboral local.