Introducción

El tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda (AA) es uno de los mayores adelantos en salud pública de los últimos 150 años.1,2 La AA es una enfermedad trazadora donde el conocimiento, en general, de la enfermedad y su diagnóstico, en particular, tuvo en los aportes de Fitz3) sus mayores avances, al definir los aspectos patológicos de la enfermedad, establecer de manera correcta al apéndice como principal causa de inflamación del cuadrante inferior derecho del abdomen, recomendar el término apendicitis y proponer su tratamiento quirúrgico precoz. Una vez finiquitado el siglo XIX y haber transcurrido 130 años, desde que el eminente patólogo anunciara sus resultados, estas conclusiones tienen una vigencia total y una actualidad difícil de superar.1

La AA que no ha recibido asistencia médica apropiada puede ser causa de muerte, por lo que es responsabilidad del personal médico centrarse en sospechas diagnósticas.4,5 El diagnóstico de la AA es fundamentalmente clínico, mediante los exámenes físicos, la experiencia (a mayor experiencia mayor certeza de diagnóstico) y el uso de exámenes complementarios.6,7,8 Es la enfermedad que mayores cirugías de urgencia demanda en el mundo y, su diagnóstico, adolece de uniformidad de criterios dada la irregularidad de síntomas y signos con los que se presenta.4,5) Su cuadro clínico se encuentra bien descrito en la literatura pero su diagnóstico es un reto y un tema pendiente en la medicina moderna; pues constituye uno de los últimos bastiones de la medicina clínica.1,6,9

En la actualidad existen numerosas herramientas que pueden utilizarse en la evaluación de los pacientes con sospecha de AA.10 Cómo estas herramientas son combinadas; en la práctica depende, en gran medida, del marco, la disponibilidad de recursos y los objetivos clínicos. Por ejemplo, en zonas rurales de Kenia, la evaluación clínica sigue siendo la piedra angular del diagnóstico para todos. En Washington, los objetivos de diagnóstico varían en dependencia del paciente: para los niños, minimizar la exposición a radiación ionizante puede mitigar el deseo de mayor información diagnóstica; para las mujeres de 18 a 35 años de edad, precisamente descartar una enfermedad no apendicular puede ser una prioridad; para pacientes ancianos, en quienes la radiación es de menos riesgo, la claridad y la cantidad de información proporcionada por la tomografía computarizada pueden justificar su uso sistemático.6,8

Por ende existen diversas escalas (Alvarado, RIPASA y AIR) que incluyen los signos y síntomas clásicos de la apendicitis aguda más los estudios de laboratorio.10 La escala de Alvarado es la más conocida y la que hasta hace unos años mostraba el mejor rendimiento en estudios de validación.4,5,8 Fue desarrollada en 1986 por el Dr. Alfredo Alvarado.11 Por la problemática antes expuesta, es objetivo del estudio evaluar la escala de Alvarado como herramienta diagnóstica en apendicitis aguda.

Métodos

Se desarrolló un estudio descriptivo con fases analíticas en 107 pacientes con sospecha diagnóstica de AA servicio de cuerpo de guardia del Hospital Provincial Universitario “Carlos Manuel de Céspedes” de Bayamo, Granma, de enero a mayo de 2019. Se cuantificaron los factores generales del enfermo (edad y sexo), tiempo de evolución de la enfermedad, resultado de la escala de Alvarado y diagnósticos operatorio e histopatológico en estos pacientes. La escala de Alvarado ofrece tres posibilidades de interpretación de los resultados (AA improbable si puntuación entre 1 y 4 puntos, AA posible si puntuación entre 5 y 6 puntos, AA probable si puntuación de 7 puntos o mayor). Cuando la puntuación inicial fue de 5 o 6 puntos el paciente fue observado por un espacio de tiempo de 6 horas para luego reaplicar la escala, esta vez con un nuevo examen físico y de laboratorio. El resultado obtenido en esta segunda evaluación fue definitivo y el que se tabuló para los efectos de la presente investigación. Todos los pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente independientemente del resultado de la escala.

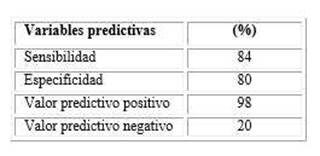

El poder discriminante de la escala de Alvarado se determinó a partir del cálculo de los patrones predictivos de sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Considerándose que un valor estándar normado para un buen poder discriminante es superior a 0,8. Una vez obtenida la información mediante el trabajo de campo con los pacientes se procesaron los datos de forma totalmente computarizada para lo cual se creó una base de datos en el sistema Excel de una computadora Pentium IV, con un ambiente Windows 8va versión. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 18 versión.

Resultados

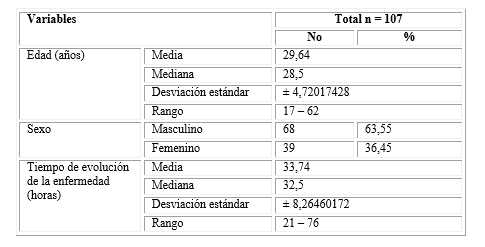

De un total de 107 pacientes admitidos con sospecha diagnóstica de AA, el 63,55 % fueron del sexo masculino con una edad media de 29,64 años y un tiempo medio de evolución de la enfermedad de 33,74 horas (Tabla 1).

Tabla 1 Pacientes con sospecha diagnóstica de apendicitis aguda según edad, sexo y tiempo de evolución de la enfermedad

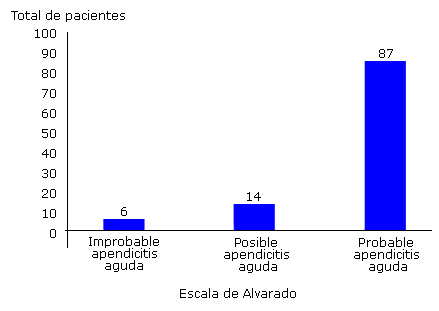

En la figura 1 se muestran los resultados de la aplicación de la escala de Alvarado donde 87 pacientes (81,31 %) fueron considerados con probable diagnóstico de AA.

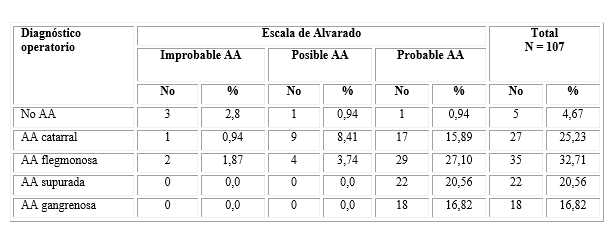

En la tabla 2 se muestran los resultados de la aplicación de la escala de Alvarado y el diagnóstico operatorio, se obtuvo que, el 3,74 % de los pacientes no padecían de la enfermedad. Se observó, además, una correspondencia entre los puntajes más altos de la escala con las formas más avanzadas de la enfermedad.

Tabla 2 Pacientes con sospecha diagnóstica de apendicitis aguda según diagnóstico operatorio y resultado de la escala de Alvarado

La escala de Alvarado demostró una sensibilidad (84 %) y una especificidad (80 %) que la hace recomendable para la práctica clínica habitual (Tabla 3).

Discusión

Henri Mondor citado por Rodríguez,7) sentenció: “La apendicitis pertenece al cirujano y ciertamente tiene astucias de apache y dispone de variadas máscaras y ofrendas: escoge hora y terreno”.

Estos datos concuerdan con el de múltiples autores como Meléndez y otros,4) Sandoval y otros,5) Fernández y otros,12Casado y otros,13 y Flores y otros,14 los cuales reportaron una prevalencia del sexo masculino (55,7 %, 56,6 %, 53,6 %, 58,47 % y 6,5 % respectivamente) y una edad media por debajo de los 40 años (34, 38,4, 75,5 % menores de 40 años, 29,48 y 34,41 años respectivamente).

Autores como Rodríguez,7 concluye de manera categórica afirmando que la AA es bien conocida y su mayor frecuencia se registra en pacientes del sexo masculino entre los 20 y 30 años de edad.

Sandoval y otros,5 reportan que el tiempo medio entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad fue de 36 horas para pacientes femeninas y 40,75 horas para pacientes masculinos. Casado y otros,13 reportan un tiempo de aparición de la enfermedad de 47,76 horas. Meléndez y otros,4) reporta un tiempo de evolución de la enfermedad de 16 horas. Los autores citados coinciden en que los pacientes enfermos de AA acuden, como promedio, a consulta en el segundo día de los síntomas para ser diagnosticados.

El tiempo de evolución de la enfermedad se ha invocado en relación con la progresión de la enfermedad y el riesgo de perforación. A juicio de estos autores esto es importante, pues si se pudiera comprobarse dicha relación con el tiempo de evolución, se haría necesaria la práctica temprana de los procedimientos diagnósticos para evitar al máximo posible el paso de las horas sin que se tome una decisión terapéutica. Autores como Sanabria y otros,15 concluyen que los resultados obtenidos demuestran que independientemente del tiempo de evolución de los síntomas, la frecuencia de apendicitis no complicada es estable y que existen otros factores no relacionados con el tiempo que pueden determinar la presentación de la enfermedad.

Autores como Bickell y otros,16 concluyen que las curvas de supervivencia que documentan el tiempo de evolución hasta el momento de la cirugía, no mostraron diferencias en el tiempo al evento por tipo de apendicitis complicada o no complicada, pero sí cuando se comparan las perforadas. Esto sugiere que los pacientes que van a seguir el curso de la complicación, esto es, la evolución hacia fibrino-purulenta-gangrenosa y perforada, están determinados desde un principio, sin que el tiempo sea una variable importante. No obstante, una vez que este camino se toma, el tiempo hasta la perforación sigue una tendencia progresiva, aunque no lineal.

Los puntajes más altos de la escala Alvarado se correspondieron con las formas más avanzadas de la enfermedad. La sensibilidad y la especificidad general de la escala fue de 84 % y 80 % respectivamente por lo que la capacidad del instrumento evaluativo para detectar la enfermedad en sujetos enfermos y detectar la ausencia de la enfermedad en sujetos sanos es clínicamente aceptable. Los resultados del presente estudio, comparados con los reportes de otros autores muestran similitud con la aplicación de la escala de Alvarado para el diagnóstico de AA.

Fernández y otros,12 en su estudio obtuvieron que la escala de Alvarado permite identificar a la mayoría de pacientes con AA teniéndose una tasa baja de falsos positivos. Estos autores en su análisis aplicaron el test de correlación de Pearson, y resultó un valor de 81,37 con un valor de p = 0,001 que indica que existe asociación estadísticamente significativa, lo que le permitió a estos autores aceptar la hipótesis que la escala de Alvarado es un buen predictor de AA, ya que el análisis estadístico demostró una sensibilidad de 87,10 % y una especificidad del 76,30 %, lo cual indica que la escala es una prueba moderadamente buena para diagnosticar la enfermedad, pero no tan buena para descartarla.

Flores y otros,14) encontraron que la escala de Alvarado tuvo una sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de 54,4 %, 85 %, 98 % y 8,2 % (puntuación ≥ 7) respectivamente. La efectividad diagnóstica de la escala mostró un área de 74,1 %, según el área bajo la curva operativa del receptor. Siguantay y otros,17 en su estudio obtuvieron una sensibilidad de la escala de 95 % y una especificidad de 79 %

Ohle y otros citado por Martínez y otros,10) en una revisión sistemática que incluyó 42 estudios, se determinó que la escala de Alvarado ofrece mayor sensibilidad y especificidad para la exclusión del diagnóstico de AA al fijar la puntuación de 5 como punto de corte. No obstante, su precisión es desigual entre distintos grupos de pacientes; muestra la mejor calibración en los pacientes masculinos, pero tiende a sobreestimar la probabilidad de AA en mujeres y los resultados son inconsistentes en niños. Notoriamente, su especificidad disminuyó marcadamente al elevar el punto de corte a 7; la problemática de la utilidad variable entre distintas poblaciones se acentúa al considerar la ausencia de meta-análisis concluyentes, al igual que la gran heterogeneidad metodológica en la literatura actualmente disponible.

En el estudio hubo 14 pacientes con puntuaciones entre 5 y 6 puntos al momento de la revaluación que, según la interpretación de la escala original, no serían tributarios de una intervención quirúrgica. Los hallazgos quirúrgicos para estas puntuaciones fue que un 92,86 % de estos pacientes tenían AA. Estos resultados, a criterio de los autores, junto a las conclusiones de Bickell y otros,16 de que el tiempo de evolución hasta el momento de la cirugía, no muestra diferencias en el tiempo al evento por tipo de apendicitis complicada o no complicada, nos permite concluir que un segundo tiempo de observación y una tercera aplicación de la escala sería una opción prudente si se busca un diagnóstico preciso.

Coincidimos con Garbuzenko y otros,18 cuando afirma que, debido a esta variabilidad, el poder diagnóstico de la escala de Alvarado debe someterse a evaluación rigurosa en cada población donde pretenda introducirse su uso. A pesar de esta marcada variedad, los patrones de precisión diagnóstica de los componentes aislados de la escala tienden a reservarse similares entre distintas poblaciones; teniendo mayor poder predictivo el dolor localizado en el cuadrante inferior derecho, la leucocitosis y el patrón migratorio del dolor.

Si bien la escala de Alvarado no es lo suficientemente específica para establecer de manera fehaciente el diagnóstico de AA, en opinión de los autores y su experiencia es una herramienta práctica y útil. A juicio de Kharbanda,19 las escalas diagnósticas permiten una mejor selección de la población a la que después de la evolución clínica integral (interrogatorio y exploración física) es factible darla de alta con las recomendaciones pertinentes de regresar si se agrega cualquier otro síntoma o signo.

La repercusión de esta escala diagnóstica en la práctica clínica aún es imprecisa porque no se ha generalizado, no se ha logrado su sistematización y sí ha influido en la experiencia clínica al condicionar la disponibilidad de la interconsulta quirúrgica y una actitud de tolerancia del riesgo compartido entre médicos y pacientes.6,10,18

La escala de Alvarado es un sistema de puntuación predictivo simple, no invasivo, repetible, de bajo costo y recomendable para su uso en la práctica clínica habitual en cualquier escenario y por cualquier médico de asistencia.