Mi SciELO

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista Cubana de Estomatología

versión On-line ISSN 1561-297X

Rev Cubana Estomatol v.47 n.3 Ciudad de La Habana jul.-sep. 2010

ARTÍCULOS ORIGINALES

Aportes y modificaciones de técnicas quirúrgicas en cirugía craneofacial pediátrica

Contributions and modifications of surgical techniques in pediatric craniofacial surgery

Dadonim Vila MoralesI; Tania Leyva MastrapaII; Luis Alonso FernándezII

IDoctor en Ciencias Médicas. Máster en Enfermedades Infecciosas. Especialista de II Grado en Cirugía Maxilofacial. Doctor en Estomatología. Licenciado en Derecho. Licenciado y Máster en Teología. Investigador Auxiliar. Profesor Auxiliar. Facultad de Ciencias Médicas "Finlay-Albarrán", Ciudad de La Habana, Cuba.

IIMáster en Atención Integral al niño. Especialista de II Grado en Neurocirugía. Doctor en Medicina. Asistente. Escuela Latinoamericana de Medicina. Ciudad de La Habana, Cuba.

RESUMEN

Las deformidades craneofaciales se deben en su mayoría a alteraciones del crecimiento y desarrollo, traumatismos y neoplasias. Con el objetivo de describir el tratamiento quirúrgico integral de estas y las modificaciones y aportes realizados a las técnicas craneofaciales tradicionales, se realizó un estudio descriptivo transversal en 46 pacientes tratados por el equipo interdisciplinario de cirugía craneofacial del Hospital Pediátrico Universitario "Juan M. Márquez", en el período comprendido entre mayo de 2003 a marzo de 2007. La edad promedio de los pacientes intervenidos fue de 6,3 años. Se realizó una veintena de técnicas quirúrgicas. La más utilizada fue la suturectomía coronal con hemiavance en antifaz y craneoplastia frontal, para el 15,2 %; seguida de la suturectomía coronal con avance en antifaz y craneoplastia frontal, para el 10,9 %. El 8,9 % de los pacientes necesitó osteotomía Le Fort III para distracción del tercio medio. Los aportes introducidos fueron: la plicatura radiada de la duramadre con bipolar en el 75,0 % de los craneotomizados, incisión puntiforme de la duramadre para descomprimir hipertensión encefálica transoperatoria o retraer encéfalo para osteotomías de base de cráneo en el 64,3 % de los craneotomizados; fractura en tallo verde a nivel del pterium, en el colgajo en antifaz para las técnicas de Marshall, usada en el 83,3 % de los braquicéfalos o plagiocéfalos; el avance sólo del lado afectado en el 100 % de las plagiocefalias, con modificación de la técnica de Marshall, entre otras, para un total de 9 modificaciones a los procederes quirúrgicos. Hubo ausencia de complicaciones asociadas a éstas, con más de 2 años de evolución posoperatoria.

Palabras clave: cirugía craneofacial, modificaciones a técnicas quirúrgicas, malformaciones craneofaciales.

ABSTRACT

Most of he craniofacial deformities are caused by development and growth alterations, traumata and neoplasms. To describe the integral surgical treatment of above deformities and the modifications and contributions carried out to traditional craniofacial techniques, a cross-sectional and descriptive study was conducted in 46 patients seen by the craniofacial surgery multidisciplinary staff from "Juán Manuel Máquez" University Children Hospital from May, 2003 to March, 2007. Mean age of the patients operated on was of 6.3 years. Twenty Surgical tehniques were performed where the more used was he coronal suturectomy with a mask hemi-advance and frontal cranioplasty for the 15.2 %, followed by the coronal suturectomy with the two above techniques for te 10.9 %. The 8.9 % of patients need LeFort III osteotomy for distraction of half-third. The contributions included: radiate plication of dura mater with the bipolar type in the 75.0 % of craniotomy patients, punctiform incision of dura mater to decompress a transoperative encephalic hypertension or to retract the encephalon for osteotomies on skull base in the 64.3 % of craniotomy patients, greenstick fracture at level of pterion in the mask flap for the Marshal's techniques used in the 83.3 % of the brachycephalous or plagiocephaly with advance only of inolved side in the 100 % of plagiocephalies with a modification of Marshall's technique among others, for a total o 9 modifications to surgical procedures. There weren't complications associated with these procedures and more than two years of posoperative course.

Key words: Craniofacial surgery, surgical techniques modifications, craniofacial malformations.

INTRODUCCIÓN

La estética craneofacial se erige como pilar fundamental en la integración social del ser humano, pues se considera el rostro un elemento esencial en la relación inter-congéneres. Así los pacientes con deformidades faciales evidencian serias laceraciones de la identidad personal, reflejadas en sentimientos de inferioridad, que impiden un adecuado desarrollo familiar, profesional y social.1 Resulta desafiante que la belleza facial es virtualmente imposible de someter a una investigación científica, pues aunque los cambios faciales son susceptibles de estudio objetivo, la interpretación estética de los mismos mantiene su carácter subjetivo.

Existen condiciones patológicas en las cuales a severos defectos estéticos craneofaciales se agregan complicaciones de índole funcional, como alteraciones cerebrales, oculares, olfatorias, de la fonación, deglución y ventilación, con sus consecuentes efectos secundarios, incluidos los psicológicos. Resultan verdaderos retos para el profesional; fundamentalmente los cirujanos maxilofaciales y neurocirujanos, quienes necesitan de mucha habilidad y dedicación para lograr el noble propósito, tal como aparece en los consejos de Esculapio, de juzgarse pagado lo bastante, con la dicha de una cara que sonríe porque ya no padece.2

El estudio de las alteraciones del crecimiento y desarrollo craneofaciales reviste vital importancia debido a la frecuencia de aparición, morbimortalidad, severas alteraciones funcionales secundarias como el síndrome de apnea o hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS),3,4 entre muchas otras, que originan tanto en los pacientes como en sus familiares las subsecuentes afectaciones psíquicas y sociales, así como la complejidad de su tratamiento.5

Por todo lo antes expuesto, el estudio y mejoramiento de las técnicas quirúrgicas craneofaciales es un importante eslabón en la búsqueda del perfeccionamiento técnico, para obtener mejores resultados estéticos y funcionales en los pacientes con malformaciones craneofaciales, los cuales por tener una baja frecuencia de aparición, no son objeto de estudio o prioridad para muchos facultativos de especialidades afines a la dismorfia craneofacial. Es por ello que surgió el propósito de estudiar el desempeño delequipo interdisciplinario de cirugía craneofacial del Hospital Pediátrico Universitario "Juan Manuel Márquez", único de su tipo en el país, con respecto a la distribución de los pacientes tratados quirúrgicamente, de acuerdo al diagnóstico, la edad y la técnica quirúrgica usada, según el tipo de deformidad craneofacial, así como los aportes y modificaciones introducidos en los diferentes procederes quirúrgicos aplicados.

MÉTODOS

Se realizó una investigación descriptiva de corte transversal en 46 pacientes que fueron tratados quirúrgicamente por el equipo interdisciplinario de cirugía craneofacial del Hospital Pediátrico Universitario "Juan M. Márquez", en el período comprendido entre mayo de 2003 y marzo de 2007, con diagnóstico de deformidad craneofacial. La muestra coincidió con el universo, por tratarse de una investigación descriptiva.

Al ser esta una población especial de investigación, constituida por pacientes con edades pediátricas desde los 6 meses de vida sometidos a cirugía de alto riesgo, se consideró prioritario el principio de beneficencia sobre el de autonomía, y recayó la responsabilidad de la toma de decisiones sobre los padres o tutores legales. Se explicaron las características del tratamiento, sus riesgos y complicaciones potenciales, la necesidad de evaluaciones periódicas, así como de formar parte de investigaciones presentes y futuras. Se tuvo como requisito sine qua non la firma del consentimiento informado por padres o tutores legales sin que su negación significara desventaja alguna para el paciente en cuestión. Las discusiones de los casos y la toma de decisiones por parte del equipo médico, así como la presentación del consentimiento informado se realizaron en consultas interdisciplinarias de cirugía craneofacial.

Para la descripción de las malformaciones craneofaciales se empleó la clasificación de Vila, 6 pues resulta sencilla, integracionista, descriptiva y didáctica (anexo 1). Las variables objeto de estudio se relacionan en el anexo 2. Los datos generales y variables objeto de estudio, así como las técnicas quirúrgicas empleadas y sus modificaciones se registraron en la historia clínica de cirugía craneofacial y en la historia clínica general del paciente en el informe operatorio.

Para el análisis cualitativo se empleó la medida resumen de por ciento, y para las variables cuantitativas fueron utilizadas las escalas discretas o cualitativas, la media (X) y la desviación estándar (D.E). La base de datos se elaboró en la hoja de cálculo Excel del paquete Microsoft Office 2007. Se procesaron los datos a través del paquete estadístico SPSS, versión 11E. Los resultados se presentaron en tablas y gráficos estadísticos. El informe final se elaboró mediante el procesador de texto Word, también perteneciente al paquete de Microsoft Office 2007.

RESULTADOS

La tabla 1 muestra la distribución de pacientes con deformidad craneofacial que recibieron tratamiento quirúrgico según los diferentes diagnósticos. Se evidencia el predominio como grupo de las dismesenquimosis craneales, con el 39,2 % y de las deformidades residuales, con el 26,0 %. Ocuparon el último lugar las dismesenquimosis craneofaciales, tanto sindromáticas como no sindromáticas, con igual representación dentro de la muestra, para el 17,4 %. Entre las dismesenquimosis craneales sólo se presentaron las craneosinostosis simples o no sindromáticas. Dentro de ellas la más notable fue la plagiocefalia que constituyó el 17,4 % del total. En la familia de las dismesenquimosis craneofaciales sindromáticas hubo mayor representatividad por parte del síndrome de Crouzon que implicó el 50 %. Se reportó un paciente con diagnóstico de síndrome de Antley-Bixler. Esta acrocefalosindactilia es en extremo infrecuente, lo que aporta valor singular a la investigación. En las deformidades residuales y dismesenquimosis craneofaciales no sindromáticas hubo predominio de presentación de sus diferentes formas clínicas. Al analizar las craneosinostosis, se verificó una franca supremacía de aquellas no sindromáticas, representadas en el 69,2 % de este tipo de enfermedad.

La tabla 2 muestra el promedio y desviación estándar de la edad de los pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico según el tipo de deformidad craneofacial. Se observó como las dismesenquimosis craneales por craneosinostosis no sindromática fueron intervenidas quirúrgicamente en una edad promedio de 2,9 años, con una desviación estándar equivalente a 2,6 años. Fue este el tipo de deformidad craneofacial que recibió tratamiento quirúrgico en etapas más tempranas de la vida. En contraste, las deformidades residuales fueron corregidas con el mayor promedio de edad del universo de análisis, 8,9 años, muy similar al comportamiento de las dismesenquimosis craneofaciales no sindromáticas respecto a esta variable con una media de 8,1 años. Se aprecia que el hiperteleorbitismo no sindrómico y la deformidad postraumática craneofacial fueron las deformidades que más tardíamente recibieron cirugía, con promedio de edad de 11,5 y 10,8 años respectivamente; a la vez que aquellos intervenidos quirúrgicamente por presentar braquicefalia y plagiocefalia exhibieron las medias inferiores del universo, con 1,5 y 2 años al momento de realizar dicho proceder. La mayor variación estándar respecto a la edad de la intervención quirúrgica se evidenció en los pacientes con diagnóstico de síndrome de Apert con un valor de 7,4 años. En el universo de estudio la media de edad de los 46 pacientes sometidos a cirugía craneofacial fue de 6,3 años, y su desviación estándar de 3,5 años.

La tabla 3 expone la distribución de pacientes con deformidad craneofacial que recibieron tratamiento quirúrgico según la técnica quirúrgica empleada. En la totalidad de las braquicefalias y plagiocefalias anteriores, las técnicas empleadas fueron la craneoplastia frontal y el avance o hemiavance en antifaz, respectivamente (técnica de Hoffman). Para la corrección de las escafocefalias el proceder más utilizado fue la craneoplastia con 4 colgajos óseos, constituida por el 60,0 %; aunque también se empleó craneoplastia y trasposición en el 40,0 %. En la única plagiocefalia posterior registrada se aplicó la suturectomía y craneoplastia parietooccipital. En las deformidades residuales craneofaciales, tanto postraumáticas como por posresección tumoral, se realizó craneoplastia y se colocó autoinjerto de calota y miniplaca en el 33,3 %. Igual representatividad tuvieron los pacientes tratados con craneoplastia y colocación de injerto de acrílico, mientras que el 25,0 % no necesitó injerto. Un paciente fue tratado además con silicona del tipo elastómero número 1 de la marca Silimed al 8,4 %. Los pacientes con diagnóstico de rino-meningo-encefalocele fueron corregidos, en su mayoría, mediante la plastia de base anterior de cráneo con colocación de malla de titanio y abordaje frontonosal con cantopexia (75,0 %). En un caso se colocó autoinjerto de calota (25,0 %). A los que padecieron de hiperteleorbitismo no sindromático se les aplicó abordaje extracraneal para cantopexia, acompañada de rinoplastia según lo necesitaran, para un 75,0 %. Solamente en un caso se abordó intracranealmente, para realizar orbitotomía bilateral de centralización.

Tabla 3. Distribución de pacientes con deformidad craneofacial tratados quirúrgicamente según técnica quirúrgica empleada

| Deformidad craneofacial | Técnicas quirúrgicas empleadas | No. | %* | %** | Técnicas | |

| No. | % | |||||

| Plagiocefalia anterior | Suturectomía coronal, hemiavance | 7 | 100,0 | 15,2 | 1 | 5,0 |

| Plagiocefalia posterior | Suturectomía y craneoplastia | 1 | 100,0 | 2,2 | 1 | 5,0 |

| Escafocefalia | Suturectomía sagital y craneoplastia | 3 | 60,0 | 6,5 | 2 | 10,0 |

| Suturectomía sagital y craneoplastia | 2 | 40,0 | 4,3 | |||

| Braquicefalia | Suturectomía coronal, avance en antifaz | 5 | 100,0 | 10,9 | 1 | 5,0 |

| Deformidad postrauma | Craneoplastia con colocación de injerto | 4 | 66,7 | 8,7 | 2 | 10,0 |

| Craneoplastia con colocación | 2 | 33,3 | 4,3 | |||

| Deformidad posresección tumoral | Craneoplastia y remodelado | 3 | 50,0 | 6,5 | 3 | 15,0 |

| Craneoplastia con colocación | 2 | 33,3 | 4,3 | |||

| Craneoplastia con colocación | 1 | 16,7 | 2,2 | |||

| Síndrome de Crouzon | Suturectomía y craneoplastia | 2 | 50,0 | 4,3 | 3 | 15,0 |

| Osteotomía Le Fort III extracraneal | 1 | 25,0 | 2,2 | |||

| Osteotomía Le Fort III extracraneal | 1 | 25,0 | 2,2 | |||

| Síndrome de Apert | Suturectomía y craneoplastia | 2 | 66,7 | 4,3 | 2 | 10,0 |

| Osteotomía Le Fort III intracraneal, | 1 | 33,3 | 2,2 | |||

| Síndrome de Antley-Bixler | Osteotomía Le Fort III extracraneal | 1 | 100,0 | 2,2 | 1 | 5,0 |

| Rino-meningo-encefalocele | Craneoplastia frontal con abordaje | 3 | 75,0 | 6,5 | 2 | 10,0 |

| Craneoplastia frontal con abordaje | 1 | 25,0 | 2,2 | |||

| Hiperteleorbitismo no sindrómico | Cantopexia asociada a rinoplastia | 3 | 75,0 | 6,5 | 2 | 10,0 |

| Orbitotomía bilateral de centralización | 1 | 25,0 | 2,1 | |||

| Total | 46 | 100 | 100 | 20 | 100 | |

%* Por ciento respecto a la deformidad craneofacial específica.

%** Por ciento respecto a la totalidad de las intervenciones quirúrgicas (N= 46).

La técnica quirúrgica más empleada fue la suturectomía coronal con hemiavance en antifaz y craneoplastia frontal, para el 15,2 % de todas las técnicas realizadas. Le sigue la suturectomía coronal con avance en antifaz y craneoplastia frontal para el 10,9 % del total. El 8,6 % de la muestra necesitó osteotomía Le Fort III, para avance del tercio medio facial.

La tabla 4 muestra algunas modificaciones introducidas a las técnicas y procederes quirúrgicos aplicados por el equipo multidisciplinario de cirugía craneofacial del Hospital Pediátrico Universitario "Juan M. Márquez". En el período objeto de estudio se introdujeron nueve modificaciones a las técnicas más reconocidas internacionalmente para la corrección de estas afecciones. Se analizó el empleo de cada una de ellas según el número de pacientes sometido a la técnica modificada.

Tabla 4. Relación de las modificaciones introducidas en los diferentes procederes y técnicas quirúrgicas aplicados

| Procederes y técnicas quirúrgicas aplicados | Modificación introducida | No. | % |

| En las craneoplastias de reducción sobre alguna zona encefálica distendida se aplica directamente el colgajo óseo a expensas de la redistribución espontánea cerebral | Plicatura de la duramadre con electrocoagulador bipolar y abundante irrigación, radiada, perpendicular al área de distensión. Así se evita la compresión del hueso sobre la corteza cerebral | 21 | 75,0 |

| En pacientes con hipertensión endocraneal crónica con gran tensión encefálica transoperatoria: Uso de depletantes (Manitol) para mayor maniobrabilidad quirúrgica | Incisión en forma de puntura de la duramadre, para drenaje del LCR, con mayor maniobrabilidad quirúrgica sin repercusión neurológica y sistémica. Se sutura la incisión con sutura polyester 4-0 | 18 | 64,3 |

| Avance y hemiavance en antifaz. Técnica de Hoffman. En las braquicefalias y plagiocefalias anteriores, en la región del pterium, por la dilatación temporal, el hueso está abombado; en el momento de realizar el avance la porción deslizante del antifaz a este nivel comprime el encéfalo, por lo que se sacrifica el fragmento | Para obtener mayor estabilidad del avance orbitario y del tercio superior, se prefiere no sacrificar tejido óseo y generar la fractura en tallo verde del pterium, en valgum. Esto disminuye el área de defecto óseo temporal y favorece la cicatrización ósea ( |

10 | 83,3 |

| | Para disminuir los riesgos quirúrgicos y tiempo anestésico, basados en | 7 | 100,0 |

| Luego de realizar los avances de base anterior de cráneo en braquicefalia se hace necesario realizar craneoplastia frontal. La técnica convencional planeta osteotomía radiada | Para evitar la aparición de lagunas óseas secundarias a múltiples osteotomías radiadas se realizaron de dos a tres osteotomías en las regiones frontolaterales y medial desde el borde inferior del colgajo frontal hasta la región fontanelar anterior. La osteotomía fue completa en sus dos tercios distales y unicortical en su tercio superior, para generar luego una fractura en tallo verde que permitiera avanzar anteroposteriormente y disminuir la altura craneal anterior; a esta llamamos: osteotomía en pata de gallo (Fig. 1) |

3 | 60,0 |

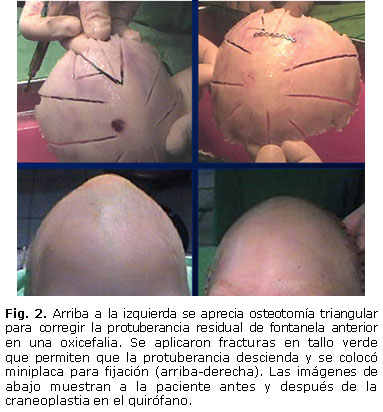

| Craneoplastia correctora por multifragmentación ósea | Técnica de osteotomía triangular con fractura en tallo verde, para corrección de protuberancia fontanelar. Esto disminuye el uso de miniplacas de titanium y el riesgo de necrosis del colgajo óseo (Fig. 2) | 3 | 100,0 |

| Plastia de fosa temporal y pared lateral de la órbita con injerto autólogo en deformidades residuales por defecto | Plastia de fosa temporal y pared lateral de la órbita con Elastómero tipo I de la marca Silimed atornillado al hueso, para craneoplastia y relleno muscular | 1 | 100,0 |

| Rino-meningo-encefalectomía y reconstrucción con injerto de calota | Rino-meningo-encefalectomía asistida por trans-iluminación nasal y reconstrucción con malla de titanium recubierta con periostio frontal y modificación del colgajo óseo frontal | 1 | 25,0 |

| Craneoplastia con multifragmentación ósea en plagiocefalias anteriores | Osteotomías verticales múltiples de la cortical interna de cintillas óseas frontales para obtener fractura quirúrgica en tallo verde en las craneoplastias frontales de pacientes plagiocefalos. Esto disminuye el uso de miniplacas de titanium y el riesgo de necrosis del colgajo óseo | 1 | 14,3 |

La modificación técnica más adoptada fue la plicatura de la duramadre con electrocoagulador bipolar y abundante irrigación de forma radiada y perpendicular al vector de distensión encefálico. 21 pacientes recibieron las ventajas de la misma, lo que representa el 45,6 % del total de las cirugías craneofaciales realizadas y el 64,3 % en las que se practicó abordaje intacraneal. Otra novedad fue la incisión de la duramadre en forma de puntura para generar salida de líquido cefalorraquídeo en encéfalos tensos transoperatoriamente que imposibilitaban el manejo adecuado de la base del cráneo en las diferentes técnicas intracraneales. En esta particular se involucró a 18 pacientes, que representaron el 39,1 % de la totalidad del universo objeto y el 75,0 % de los individuos susceptibles a recibirla.

Uno de los mayores cuidados que debe tener un cirujano craneofacial es favorecer la reparación cicatrizal ósea en el continente craneal y evitar la injuria cortical secundaria a esquirlas, tornillos o compresiones excesivas que pueden generar focos epileptógenos. La fractura quirúrgica en tallo verde, con reposicionamiento en valgum, de la porción del pterium, en el colgajo temporo-fronto-orbito-esfenoidal del avance en antifaz, para los braquicéfalos y plagiocéfalos, responde a estos presupuestos. Por ello se aplicó esta modificación a la técnica de Hoffman en el 83,3 % de los pacientes tributarios de la misma.

Otra importante modificación señalada en la tabla 4 es aquella realizada a la técnica de Marshall, en la que se trató solo el hemicráneo sinostosado en el 100 % de los plagiocéfalos. En todos estos pacientes hubo excelentes resultados y se restableció la configuración craneal contralateral normal antes del año de operado, sin necesidad de realizar la craneoplastia contralateral de retroposición planteada por dicho autor.

Hubo ausencia de complicaciones secundarias a las modificaciones introducidas y se apreciaron sus ventajas, las cuales serán expuestas en la discusión.

DISCUSIÓN

Los resultados expuestos en la tabla 1 se corresponden en gran medida con los revelados en estudios similares internacionales. Estos últimos confirman la relativa alta frecuencia entre las deformidades craneofaciales de las craneosinostosis, en los que se reporta, como promedio, un caso por cada 2000 recién nacidos vivos,7,8 así como la baja incidencia de las hendiduras o fisuras craneofaciales.8-11

En el caso específico de las deformidades postrauma es el Hospital Pediátrico Universitario "Juan M. Márquez" el Centro de referencia nacional de traumatismo craneoencefálico en pacientes con edades pediátricas, a lo que se debe agregar la accesibilidad gratuita a la atención médica de nuestro sistema social, donde ningún paciente deja de ser atendido. Esto no solo justifica la relativa alta incidencia de esta deformidad en nuestro estudio, sino que consideramos posee valores inferiores a los que por estas características podrían esperarse. Ello se debe a la adecuada calidad en el manejo inicial de este tipo de pacientes, bajo los preceptos modernos del tratamiento de los traumatismos de alta energía que originan fracturas muy inestables y que la reconstrucción inmediata aporta los mejores resultados sin necesidad de tratamientos a posteriori.12,13

La tabla 2 exhibe en las braquicefalias y plagiocefalias las medias de edad en que dichos pacientes fueron operados, las que superan una unidad, respectivamente, el intervalo ideal para esta cirugía, mientras que en las plagiocefalias dicho valor se elevó en cuatro unidades. La media de edad de intervencionismo quirúrgico para todas las craneosinostosis no sindromáticas en este universo correspondió a 34,3 meses, cifra que está bien distante de los 4,9 meses y valores próximos reportados o citados por otros autores.14

Cuatro de los pacientes con diagnóstico de craneosinostosis sindromática recibieron tratamiento quirúrgico inicial en edades tempranas. Estos procederes consistieron en descompresión craneal y corrección de deformidad frontal, orbitaria y exorbitismo, mediante técnica de suturectomía y craneoplastia frontal. Se decidió diferir en estos casos la corrección de la deformidad del tercio medio facial para una segunda etapa del tratamiento. Esta metodología de manejo inicial en edades tempranas de aquellos pacientes con este tipo de alteración se ajusta a la planteada por la mayoría de los autores para estos casos.15,16

Otros cuatro pacientes con similar diagnóstico de craneosinostosis sindromáticas ya habían recibido el tratamiento quirúrgico inicial, y se procedió entonces a cumplimentar la segunda fase del tratamiento requerida. Es precisamente en esta segunda etapa que se plantea el avance del tercio medio facial mediante osteotomías extracraneales, excepto aquellos casos en que persistieron deformidades frontofaciales o el tratamiento inicial no se hubiera llevado a cabo, razón por la que fueron tributarios de osteotomías intracraneales, como avance en monobloque17,18 para la corrección simultánea facial y frontal.

El período comprendido entre los 3 y 7 años de vida se considera la mejor edad para llevar a cabo esta segunda fase del tratamiento.2,8,12 La tabla 2 refleja como los casos aquí recogidos, con dichas características, recibieron tratamiento quirúrgico antes de los siete años; con excepción de dos pacientes, uno con 8 y otro con 16 años, respectivamente. A pesar de ello se destaca que el promedio de edad en que se realizaron dichos procederes se encuentra en el rango considerado de ideal en las proximidades de su límite superior.

La tabla 2 muestra como la media de edad de los rino-meningo-encefaloceles tratados quirúrgicamente fue de 4,7 años, la cual no se aleja de forma significativa de aquellas edades consideradas ideales para tales procederes; contrario a lo evidenciado en los casos de hiperteleorbitismo no sindrómico, cuya media de 11,5 años se aparta de manera considerable de la estipulada como adecuada.13,17,19,20

Las deformidades craneofaciales postraumáticas y posresección tumoral se caracterizan por su origen azaroso, con respecto al momento de la vida en que aparecen. Por ello es imposible establecer una edad específica como ideal para su corrección. Al respecto, sí se ha de tener presente la premisa de que cuanto antes se proceda, mejores resultados se obtendrán;12 así como otra serie de factores, como características individuales de cada paciente, estado físico, metabólico y psicológico, sin olvidar el crecimiento y desarrollo craneofacial fisiológico y sus repercusiones. La media de edad del tratamiento quirúrgico para dichas deformidades en este universo fue de 6,4 años, lo cual adolece de significado alguno, pues está en dependencia de qué tipo de alteraciones se reflejan y el tratamiento que se les realice a las mismas.

La tabla 3 expone la distribución de pacientes según las técnicas quirúrgicas empleadas. Para el tratamiento de las plagiocefalias se han descrito varias técnicas quirúrgicas que pueden ser agrupadas en unilaterales y bilaterales. La elección de las mismas estará en dependencia del grado de afectación presente. En las plagiocefalias leves, acorde a lo descrito, se procede con las técnicas unilaterales, como la descrita por Hoffman,21 la cual nombró avance del canto lateral o hemiavance en antifaz. También puede usarse la técnica de Whitaker,22 similar a la anterior, pero además comprende el avance del hueso cigomático.

En esta técnica de Hoffman,21 además de practicarse la suturectomía clásica y necesaria para la descompresión y normal expansión craneal, se ejecuta la suturectomía de la base craneal anterior, con lo que se logra la corrección de las deformidades existentes y evita la aparición de las subsecuentes, al crear el espacio necesario para la expansión del lóbulo frontal. Este proceder se lleva a cabo basado en los reportes de Seeger y Gabrielson en 1971 sobre pruebas radiográficas, los cuales afirman que las sinostosis de la sutura coronal están intensamente relacionadas con las sinostosis de las suturas del cráneo, y recomendaron extender la craneotomía liberadora hasta las suturas del esfenoides en la base del mismo.19 Algunos cirujanos sugieren que aunque la sinostosis sea unilateral, se debe realizar una osteotomía bilateral para compensar los cambios morfológicos; pero en el momento actual se conoce que esta medida sólo es prudente cuando las suturas están totalmente fusionadas;8 criterio que coincide con nuestra praxis.

En el caso de las braquicefalias se procedió de manera similar a las plagiocefalias anteriores pero de forma bilateral, debido a la característica sinostosis total de la sutura coronal presente en este cuadro. Se ejecutó en la generalidad de los pacientes con dicho diagnóstico, la suturectomía coronal y de base craneal, avance en antifaz y craneoplastia frontal. En ningún caso se aplicó fijación rígida en las osteotomías del colgajo óseo frontal en el extremo coronal, lo que favoreció el crecimiento cráneo facial. Todo lo anterior descrito estuvo acorde a lo planteado por Marshall para dicha técnica, de donde deriva su nombre y constituye el proceder de elección internacional para este tipo de afección.23,25

Para la corrección quirúrgica de las escafocefalias se practicaron dos variantes de craneoplastias. La más empleada fue la craneoplastia con técnica de cuatro colgajos óseos, o técnica de Mc Comb,14,19 practicada en tres pacientes. La craneoplastia con transposición ósea se realizó en dos pacientes con este diagnóstico. A pesar de que otras variedades de corrección para las escafocefalias han sido propuestas,26 consideramos oportuno no introducir nuevas variantes, pues las utilizadas fueron viables y suficientes. En el único paciente registrado con diagnóstico de plagiocefalia posterior se aplicó suturectomía y craneoplastia parietoccipital, de acuerdo a la deformidad existente, técnica descrita como proceder de elección en esta dismesenquimosis craneal.19,26

En las complejas dismesenquimosis craneofaciales sindromáticas, se realiza desde hace ya más de una década el tratamiento quirúrgico en dos fases. En una primera etapa comprendida durante los primeros 18 meses de nacido, se sugiere realizar suturectomía y craneoplastia, que pueden acompañarse en algunos casos con técnica de avance en antifaz, para resolver el conflicto continente-contenido secundario por la craneosinostosis. En los casos en que aparece como complicación asociada el síndrome de Arnold-Chiari, se realiza descompresión cerebelosa y craneoplastia posterior, previo a la técnica inicialmente descrita.26

Respecto a las complejas dismesenquimosis craneofaciales sindromáticas, durante las décadas de 1970 y 1980 se decidió realizar de primer momento la movilización con una técnica de monobloque que incluía a la cara y la frente, con utilización de injertos de calota en los puntos fundamentales de estabilidad de la osteotomía en niños menores de un año, para mejorar el defecto estético facial.19,23 Por consenso general en los diferentes gremios ya no se usa este esquema inicial por la gran tendencia a la recidiva, además de disminuir la complicaciones quirúrgicas. Se plantea entonces el avance del tercio medio facial a la edad de tres a siete años, por algunos autores. Al respecto preferimos adscribirnos al protocolo asistencia del Centro de cirugía craneofacial de la Universidad de Stanford, de los Estados Unidos, luego de la colaboración de su director, el Prof. Stephen Schendel, con nuestro equipo, por considerar válidos sus criterios respecto a que de siete a ocho años ha ocurrido más del 80 % del crecimiento anteroposterior de la región frontonasal, que ocurre en la etapa de la niñez. El manejo de las estructuras óseas es mejor, así como el manejo ortodóncico posquirúrgico ya que al instaurarse la dentición mixta es más factible el uso de aparatologías ortodóncicas que garanticen la estabilidad oclusal a posteriori.

En los cuatro casos con diagnóstico de dismesenquimosis craneofacial sindromática se empleó osteotomía Le Fort III, en tres casos extracraneales, en una de ellas con colocación de injertos como describe la literatura,8 y en un caso intracraneal con avance en monobloque según lo descrito por Ortiz Monasterio en 197827,28 con la división sagital para orbitotomía y corrección de la distopia orbitaria, introducida por Van der muellen en 1990 para el síndrome de Apert.19

La distracción ósea es una técnica quirúrgica que en la última década demostró ser una importante herramienta terapéutica para el tratamiento de las diferentes malformaciones craneofaciales. La osteodistracción permite la regeneración de nuevo hueso entre dos segmentos óseos vascularizados que son gradualmente separados por fuerzas mecánicas.29,30,31 Numerosas investigaciones reportan la utilización de la distracción osteogénica en el tratamiento de deformidades craneofaciales. En este caso por primera vez en nuestro país se usó la distracción osteogénica para avance del tercio medio craneal, tanto con el uso de máscara de Delaire, como con el uso de distractores craneofaciales, como el Red-Device.

Para el manejo del hiperteleorbitismo no sindrómico, en el universo de análisis, tres de los cuatro pacientes operados requirieron técnicas extracraneales. En dicha decisión se tuvo en cuenta que el hiperteleorbitismo presentado se correspondía con el grado I, según la clasificación de Tessier;8,19 es decir, existía menos de 34 mm de distancia interdacrium. Específicamente se realizaron cantopexias, a las que se asociaron rinoplastia y dacriocistectomía, según fue necesario, tal como aparece reflejado en la tabla 3. El abordaje intracraneal para la corrección de la deformidad en cuestión, sólo fue necesario en un paciente cuyo hiperteleorbitismo se clasificó como tipo II, según la clasificación de Tessier,8,19 al presentar un valor superior a los 34 mm de distancia intercantal. En esta oportunidad la técnica supraetmoidal aplicada consistió en una orbitotomía bilateral de centralización, anterior a la crista galli.

Los dogmas, si bien trazan pautas adecuadas, a la vez se constituyen en verdaderos obstáculos científicos; la historia así lo ha demostrado e incontables son los ejemplos. La ruptura de estos diferentes dogmas, el cuestionamiento científico adecuadamente cimentado, la experiencia y la inventiva, son elementos esenciales en el progreso intelectual, con base en el precepto filosófico que afirma que las contradicciones son generadoras de las soluciones.

La cirugía craneofacial es una disciplina novísima si se tiene en cuenta su nacimiento en 1967 por el afamado Prof. Dr. Paul Tessier. Esta disciplina requiere personal diestro y experimentado, dotado de los recursos necesarios, los cuales resultan muy costosos. Además de que la frecuencia de las patologías a tratar resulta baja, podría afirmarse que constituye un campo con muchos elementos a desarrollar y perfeccionar. La publicación de los diferentes aportes de equipos multidisciplinarios, de manejo integral de deformidades craneofaciales, constituye la fuente del perfeccionamiento de esta disciplina. Obviar tales aportes y su aplicación limita el avance de esta superespecialidad. Es esta la principal razón de la exposición de las principales modificaciones introducidas a los procederes quirúrgicos por parte del equipo interdisciplinario de atención integral a deformidades craneofaciales en la tabla 4.

Normalmente ante los procesos de craneoplastias en pacientes que sufren de hipertensión endocraneal crónica asociada a craneosinostosis, al realizar las osteotomías hay protrusión excesiva del encéfalo, lo que impide la adecuada retracción del mismo para el trabajo en la base del cráneo con una correcta manipulación de la bóveda craneal. En tales circunstancias los procedimientos habituales se basan en la aplicación de depletantes, fundamentalmente manitol al 2 %, con el objetivo de disminuir en el transoperatorio la hipertensión endocraneal. Pero el empleo del mismo trae aparejado trastornos de la hemodinamia muy peligrosos en estos casos por el tipo de pacientes, casi siempre pediátricos, muy susceptibles a estos cambios, además de las complejas y prolongadas cirugías.26,32 En su lugar se procedió a incidir la duramadre, drenar líquido cefalorraquídeo y así disminuir la presión intracraneal para facilitar el acto quirúrgico; posteriormente esta se suturó.

Esta modificación no solo evitó el empleo de depletantes, sino además la contusión cerebral por el manejo del encéfalo y su retracción, así como el riesgo de edema cerebral postquirúrgico, y aumentó la accesibilidad al área quirúrgica. Con su empleo no se reportaron salidas de líquido cefalorraquídeo ni fístulas.

En las técnicas de avance o hemiavance en antifaz, también conocidas como de antepulsión frontofacial, descritas por Hoffman,21 las porciones posteriores de los colgajos óseos al ser ubicadas en su nueva posición se disponen medializadas, lo que puede provocar irritación encefálica, responsable de cefaleas intensas y focos epileptógenos. La fractura en tallo verde en valgo en la porción distal del colgajo óseo o región de pterion evitó esta complicación; a su vez mejoró el contorno del área. No se evidenciaron complicaciones en el empleo de esta modificación.

Las plagiocefalias anteriores, de acuerdo al grado de deformación que presentan, se clasifican en leves, moderadas y severas, para las que se aplican técnicas diferentes de corrección, respectivamente. Para las plagiocefalias leves y las moderadas se indican las técnicas de Hoffman21 de hemiavance en antifaz con la modificación de Whitaker22 de corrección malar en los casos que se haga necesario, mientras que para las severas se recomienda la técnica de Marshall,25 donde se realiza suturectomía coronal total y en fosa anterior con antepulsión en el lado afecto y retroposición en su contraparte sana.

En el manejo de las plagiocefalias anteriores severas, el equipo multidisciplinario de Cirugía Craneofacial del Hospital Pediátrico Universitario "Juan M. Márquez" no realizó técnica de Marshall sino que se practicó la técnica de Hoffman, con comprobación de la corrección espontánea en la contraparte sana con el decursar del tiempo, gracias al remodelado del cráneo por el crecimiento encefálico que continúa hasta la edad de siete años y la vigencia de la ley de Virchow, quién planteó que el crecimiento craneal tiene lugar en forma de ángulo recto a la dirección de la sutura.26

El Dr. Fernando Molina en entrevista personal con el jefe del equipo multidisciplinario, Dr. Vila Morales, apoyó dicha modificación y alegó que posee resultados similares en sus pacientes. Con ello se evita una cirugía más cruenta, y una mayor susceptibilidad a complicaciones.

Las dismesenquimosis craneales, debido a la limitación del crecimiento craneal en sentido anteroposterior, dan origen a una frente aplanada y elevada, lo que se conoce como turricefalia. En el manejo de estas en períodos no tan iniciales en que ya existen dichas alteraciones, además del clásico avance en antifaz con plastia frontal, se han empleado las osteotomías radiadas u osteotomías en cintillos. En este tipo de pacientes, el equipo al frente de este estudio aplicó una modificación que podría ser denominada osteotomía en pata de gallo, donde se realizan osteotomías oblicuas que en número de 2 o 3 convergen hacia un punto superior próximo al triquion, lo cual permite que se dilate en sentido anterior el colgajo óseo, para cubrir el espacio que avanzó la base anterior del cráneo por la técnica. Con ello se evita el empleo de múltiples osteotomías radiadas o en cintillos, lo que no solo acarrea mayor tiempo quirúrgico, sino además mayor posibilidad de complicaciones como hemorragias, falta de consolidación, osteomielitis e infecciones. No se reportaron complicaciones con su empleo.

En el caso de los tratamientos quirúrgicos de los rino-meningo-encefaloceles, durante el acto quirúrgico en el momento de resecar la hernia encefálica que protruye por fuera de la cavidad craneal, se hace difícil disecar dicho tejido del resto de la mucosa de la cavidad nasal, tan necesario de conservar por su efecto barrera en evitar infecciones secundarias, al ser la cavidad nasal totalmente séptica. Con vistas a mejorar esta disección y lograr la mayor integridad de la mucosa nasal posible, se introdujo la asistencia en este proceder por trasiluminación mediante la introducción del endoscopio en la cavidad nasal. Debido a esta maniobra se facilita el proceder ostensiblemente y se logra la mayor integridad posible de la mucosa nasal.

En la restauración de las deformidades debido a secuelas postraumáticas o a resecciones tumorales, el empleo de injertos autólogos variados es bien difundido, así como injertos aloplásticos, fundamentalmente el metacrilato de metilo, que resulta un material rígido. En esta oportunidad se empleó el elastómero tipo I de la marca Silimed, de consistencia elástica muy similar a la de los tejidos blandos, que permite una adecuación tridimensional exacta de acuerdo al defecto. Con su empleo no se reportaron complicaciones.

Con la técnica clásica de corrección de plagiocefalias anteriores de hemiavance en antifaz, cuando se requieren craneoplastias asociadas a la zona del defecto, de forma clásica se realizan osteotomías multifragmentadas. La modificación introducida consiste en la osteotomía vertical en la cortical interna de estos cintillos, lo que permite fracturas en tallo verde en esta zona y una mejor remodelación del contorno, sin que se haya reportado osteomielitis o alteración en la consolidación. La protuberancia fontanelar es muy evidente en algunas craneosinostosis, fundamentalmente en las oxicefalias, donde se presentan múltiples sinostosis precoces de diferentes suturas. La corrección de dichas alteraciones se realizó mediante osteotomías y remodelados variables. En este caso se aplicó una técnica triangular que ahorra miniplacas y disminuye el riesgo de formación de lagunas óseas (Fig. 2).

Durante el quinquenio analizado se han empleado una veintena de diferentes técnicas quirúrgicas para solucionar las diferentes malformaciones objetos de tratamiento por el equipo interdisciplinario. La edad promedio estuvo muy cercana a la preescolar. Las modificaciones a las técnicas quirúrgicas permitieron viabilizar el tiempo quirúrgico, disminuir el riesgo de complicaciones y perfeccionar las técnicas clásicas, algunas de las cuales son de casi tres décadas. Consideramos importante el generalizar las mismas y realizar ensayos clínicos para constatar sus ventajas en estudios de casos pareados o con grupos controles.

Agradecimientos a: Dra. Georgia Garmendia Hernández, Ex-Jefa del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Pediátrico Universitario "Juan Manuel Márquez", por su apoyo incondicional. A los restantes miembros del equipo interdisciplinario de Cirugía craneofacial: Dr. Ernesto Sánchez Cabrales, Jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial, Dr. Fausto Suárez Bosch, Dra. Wilma Barroso, Dra. Blanca Álvarez (Cirujanos Maxilofaciales), a los restantes miembros del equipo interdisciplinario de Cirugía Craneofacial: Dra. Wilma Barroso (Cirujano Maxilofacial), Dra. Marta, Dr. Amado Delgado, Dra. Deysi, Dr. Ernesto (neurocirujanos), Dr. Angel Mario Felipe G., Dra. Yulenis (Ortodoncistas), Dra. Ditza Viera (O.R.L), Dra. Gabriela Pereira G. (Oftalmología), Dr. Norberto Miranda (Cirugía Pediátrica), Dr. Luis Abadad, Dr. Carlos E. Gilbeaux C, Dr. Rafael Larramendi, Dra. Damiana (Anestesiólogos), Dr. Roberto Gerónimo, Dra. Deysi, Dr. Núñez Wong, Dr. Callejo (Intensivistas), Dr. Luis Climent G. (Pediatría), TAE. Blanca Reyes López (Instrumentista Principal), Lic. Sarah Ester, Lic. Ivis Felipe, Lic. Yanelis, Lic. Elena (Instrumentistas quirúrgicas), Lic. Ernesto Cordero (Prótesis). Dra. Gladys Marta Marrero. A las enfermeras de la Sala de Neurocirugía y Cirugía maxilofacial, a doctores y técnicos del Dpto. de Radiología y al Dr. Tomás Álvarez Fumero, director del Hospital Pediátrico Docente "Juan Manuel Márquez".

ANEXOS

Anexo 1. Clasificación de Vila Morales6

| Dismesenquimosis craneal (no sindromáticas) | |

| Craneosinostosis | Craneosquisis |

| a) Escafocefalia (sutura sagital)

c) Sus combinaciones | a) Meningocele |

| Dismesenquimosis facial | |

| Faciosquisis | Faciostosis |

| Facios-bucosquisis: 1. Fisuras de Tessier 1-3 (Fisura labio-alveolo-palatina) Bucosquisis: 2. Fisura 1 de Tessier de presentación posterior (Fisuras palatinas completas unilaterales | Displasia ósea, con aumento del diámetro transversal en cualquiera de estas regiones (de la |

| Dismesenquimosis craneofacial | |

| Craneofaciosquisis | Craneofaciostosis |

| 1. Fisuras de Tessier de la | 1. Fisuras de Tessier de la |

| En las dismesenquimosis craneofaciales pueden existir formas mixtas en que aparezcan en un mismo síndrome dismesenquimosis por craneofaciosquisis en una región y por craneofaciostosis en otra, lo que permitirá que se aclare a qué nivel de la nomenclatura radiada de Tessier se presentan unas y otras. Estas son muy raras, pero dado el caso se clasificarían así: Ej. Dismesenquimosis craneofacial por craneofaciostosis tipo 14 de Tessier, con craneofaciosquisis tipo 11 de Tessier. Esto permite mayor precisión topográfica en la nomenclatura | |

| Variables | Descripción | Escala | Indicadores |

| Edad (cuantitativa continua) | Según años cumplidos | a) < 1 año | a) Por ciento (%) |

| Cuadro clínico | Según características clínicas e imagenológicas | a) Rino-meningo-encefalocele | Por ciento (%) |

| Técnica quirúrgica | Según características y nominación de la técnica | a) Plastia de base de cráneo, colocación de malla de titanio y plastia frontonasal | Por ciento (%) |

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Baucher P, Jaquiery C, Prein J. Estética en la epitética. Disponible en: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/protesis/estetica_en_la_epitetica_espanol%5B1%5D.pdf Abril 2007.

2. Fraticola PL. Introducción a los fundamentos de la Estética. Disponible en: http://www.imageandart.com/tutoriales/estetica/filosofia1.html Abril 2007.

3. Vila Morales D, Garmendía Hernández G, Morales García N, Correa Mozo B. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. Fisiopatología y diagnóstico. Rev Cubana Ortod. 2001;16(2):69-75.

4. Vila Morales D, Garmendía Hernández G, Morales García N, Correa Mozo B. Nuevo enfoque terapéutico en el Síndrome de apnea obstructiva del sueño. Rev Cubana Ortod. 2001;16(2):76-82.

5. Curbeira A. La conciencia estética y la valoración: consideraciones generales. Disponible en: http://www.uh.cu/facultades/flex/valorac.pdf Abril 2007.

6. Vila Morales D. Presentación de una nueva clasificación integradora de las malformaciones craneofaciales. Rev Habanera de Ciencias Médicas. 2006;5(3). Disponible en: http://www.ucmh.sld.cu/rhab/rhcmv5n3.htm#pdf

7. Coiffman F. Texto de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. Edit Científico-Técnica. 1986;29(23):447-69.

8. Ortiz MF, Molina F. Cirugía estética del esqueleto facial. México, D.F. Edit Médica Panamericana; 2005.

9. Popescu V. Congenital transverse facial clefts. Stomatologia. 1968;15(2):75.

10. Kawamoto H, Wang M, Macomber B. Rare craniofacial clefts. Reconstructive plastic surgery. Filadelfia: Edit W.B Saunders Co.; 1977. p. 2116.

11. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Improved National Prevalence Estimates for 18 Selected Major Birth Defects-United States, 1999-2001. Morbidity and Mortality Weekly Report, volumen 54, 6 de enero, 2006. p. 1301-05.

12. Navarro VC, Garcia MF, Ochandiano CS. Tratado de Cirugía oral y maxilofacial. Madrid: Ed. Aran; 2004.

13. Peterson LJ, Indresano TA, Marciani RD, Roser SM. Principles of Oral ans Maxillofacial Surgery. Philadelphia: Ed. J.B. Lippincott Company;1992.

14. Sloan GC, Wells K, Raffel C, McComb GJ. Surgical Treatment of Craniosynostosis: Outcome Analysis of 250 Consecutive Patients. Pediatrics. 1997 Jul;100(1):2.

15. Kalar JC, Munro IR. Paterns of Dysmorpholgy in Crouzon Syndrome: an anthropometric Study. Cleft Palate Journal. 1988;25:235.

16. Kreiborg S, Bjork A. Description of a dry skull with Crouzon syndrome. Scand Journal Plastic and reconstr Surg. 1983;16:245.

17. Cohen M. Craniostenoses and syndromes with craniosynostosis incidence genetics, penetrance, variability and new syndrome updating. Birth Defects. 1974;15:13-63.

18. Turvy T, Long R. Multidisciplinary management of Crouzon syndrome. Journal of American dental Association. 1979;99:205-9.

19. Coiffman F. Texto de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. Edit Científico-Técnica. 1986. p. 447-69.

20. Cohen S. Midface distraction. Semin Orthodont. 1999;5:52-8.

21. Hoffman H, Mohr G. Lateral canthal advancement of the supraorbital margin. A new corrective technique in coronal synostosis. J Neurosurg. 1976;45:376

22. Whitaker L, Schut L, Kerr L. Early surgery for isolated craniofacial disostosis. Plast Reconst Surg. 1977;60:575.

23. Fuente del Campo A, Ortiz-Monasterio F. Libro de procedimientos de la Clínica de Cirugía craneofacial. Instituto de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital General de México. Mexico DF: SSA;1975.

24. Cohen M. An ethiologic and nasologic overview of craneosinostosis syndromes. Birth defects. 1973;11:137-89.

25. Marcharc D. Radical forehead remodeling for craniosynostosis. Plast Reconstr Surg. 1978;61:823.

26. Marchac D, Renier D. Congenital Craniofacial Malformations. In: Youmans J R. Neurological surgery. Philadelphia: 4th Ed. W B Saunders; 1996.

27. Ortiz MF, Fuente del Campo A, Brown EL. Mechanism and correction of tue V syndrome in craniofacial dysostosis. Symposium in Plastic Surgery of the Orbital Region. Vol. XII, St. Louis, Mo.: Mosby; 1976. p. 246-54.

28. Ortiz MF, Fuente del Campo A, Carrillo A. Advancement of the orbits and the midface in one piece, combined with frontal repositioning, for tue correction of Crouzon`s deformities. Plast Reconstr Surg. 1978;61:507-16.

29. Vila Morales D, Garmendía Hernández G. Osteogénesis por distracción esquelética maxilomandibular. Análisis de esta novedosa terapéutica. Rev Cubana Estomatol. 2005;42(1):8-10.

30. Vila Morales D, Regalado BME, Felipe Garmendía AM. Aplicación de distracción osteogénica en rebordes alveolares atróficos. Análisis de su efectividad y estabilidad. Rev Habanera de Ciencias Médicas. 2007;VI(2).

31. Vila Morales D. Presentación de un modelo antropométrico para la evaluación del paciente sometido a distracción osteogénica mandibular. Rev Cubana Estomatol [online]. 2009;46(3):9-20 [citado 2010-02-02]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072009000300002&lng=es&nrm=iso ISSN 0034-7507.

32. Robert L, Mclaurin MD, Donald D, Matson MD. Importance of early surgical treatment of craniosynostosis. Disponible en: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/10/6/637 (Dic 2007).

Recibido: 2 de abril de 2010.

Aprobado: 23 de mayo de 2010.

Dr. Dadonim Vila Morales. Facultad de Ciencias Médicas "Finlay-Albarrán", Ciudad de La Habana, Cuba. E-Mail: dadonim.vila@infomed.sld.cu