INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, en imágenes diagnósticas se conoce como relación 1:1 a la correspondencia exacta entre la forma y el tamaño de las estructuras anatómicas reales y la proyección radiográfica de estas. En contraste, a la ausencia de la relación 1:1 se le conoce como distorsión.1 En la práctica clínica ha sido aceptado que la radiografía posteroanterior de cráneo presenta una mínima distorsión con respecto al objeto real, aunque pueden existir factores que alteren esta relación 1:1, tales como errores debidos a la técnica de proyección radiográfica.1

Las radiografías panorámica, lateral y postero-anterior de cráneo son sumamente útiles para realizar mediciones con fines diagnósticos, quirúrgicos y forenses.2,3,4 Conocer las dimensiones precisas de una imagen radiográfica convencional o su distorsión, reduce el riesgo de lesionar estructuras vasculonerviosas, dado que se puede predecir su ubicación en relación con las estructuras óseas visibles y tomar mediciones más precisas antes del acto quirúrgico.5,6 Por otro lado, la radiografía convencional es de suma importancia si se tiene en cuenta que es una de las ayudas diagnósticas más solicitada por los profesionales de la salud, y es uno de los pasos previos para prescribir estudios complementarios más complejos y costosos, tales como la tomografía computarizada de haz cónico y la resonancia magnética.5,7

Una alternativa para tener mayor exactitud en el diagnóstico y para que el procedimiento sea más predecible y confiable es la utilización de estudios tomográficos. Aun así, la tomografía computarizada de haz cónico, considerada universalmente como 1:1, presenta algo de distorsión aunque no significativa, como lo evidenció el trabajo realizado por Baena y otros8 en 2013, con el agravante de que su alto costo la hace inasequible a muchos pacientes. Es por esto que obtener la máxima información posible de una radiografía convencional resulta invaluable para el profesional de la salud, por lo que se han realizado diferentes estudios comparativos entre radiografías convencionales y tomografías computarizadas.9,10,11

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada para este estudio, no se encuentra cuantificada ni estandarizada para las diferentes regiones faciales, la distorsión que puede presentarse en las varias proyecciones radiográficas de cráneo que existen. Por esta razón, el presente estudio tuvo como objetivo determinar el porcentaje de distorsión que se presenta en las diferentes regiones faciales de la radiografía posteroanterior de cráneo.

MÉTODOS

Se utilizaron 30 cráneos secos humanos con sus respectivas mandíbulas, bien conservados y sin traumas, pertenecientes al Departamento de Morfología de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. La calvaria y la mandíbula fueron fijadas al cráneo; en los edéntulos se dejó un espacio intercrestal o espacio comprendido entre los bordes de las crestas óseas alveolares de la maxila y la mandíbula, de aproximadamente 15 mm. El cálculo de este valor se hizo con base en que, normalmente, los dientes incisivos centrales superiores tienen una longitud aproximada de 9 a 11 mm, los incisivos centrales inferiores de 8 a 10 mm y que el “overbite” o sobremordida vertical presenta valores normales entre 0 y 4 mm;12 adicionalmente, se incluyó la resorción ósea que puede ser de 1 a 3 mm.13 Por lo tanto, para simular el espacio que ocuparían los dientes y mantenerlo en los cráneos, se colocó en el espacio intercrestal un taco de espuma gruesa, no deformable, de las dimensiones adecuadas. Igualmente, en las articulaciones temporomandibulares se colocaron tacos de espuma blanda de 5 mm de espesor para recrear el espacio articular.

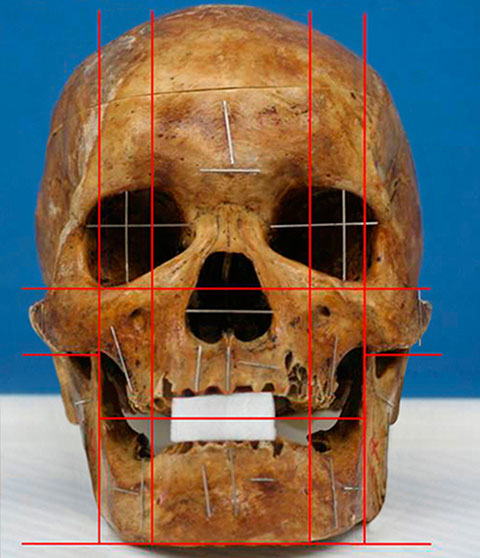

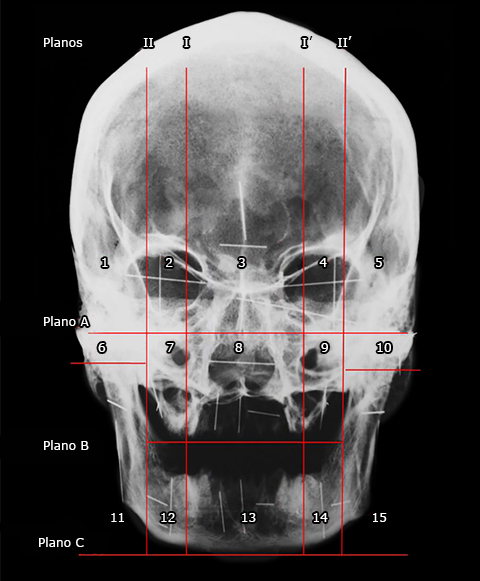

Se dividió el conjunto de cráneo y mandíbula en 15 cuadrantes, para lo cual se trazaron tres planos horizontales y cuatro planos verticales, y se colocó en cada cuadrante, como referente anatómico y radiográfico, alambres rectangulares en acero inoxidable de diferentes longitudes y en posiciones vertical y horizontal; a cada conjunto se le tomó una radiografía posteroanterior de cráneo.

Las figuras 1 y 2 muestran los planos horizontales A, B y C y verticales I, I´, II y II´ en que fueron divididos el cráneo y la mandíbula (Fig. 1), como también las imágenes radiográficas (Fig. 2). Los planos horizontales dividen en tercios cráneo-faciales superior, medio e inferior, en tanto que los verticales delimitan las regiones mediana e intermedias y laterales derecha e izquierda. El plano A pasa por la parte más declive de los bordes infraorbitarios, el plano B pasa por el plano oclusal y se extiende solo hasta el borde anterior de cada ramo de la mandíbula, y el plano C es paralelo al borde inferior del mentón. El plano oclusal es el plano trazado entre los bordes incisales de los dientes incisivos inferiores y las puntas de las cúspides bucales de los molares inferiores; normalmente no es un plano, sin embargo, se le considera el plano medio de la curvatura de estas superficies.14 Como en el presente trabajo se tenían cráneos y mandíbulas edéntulos, pero se había conservado un espacio intercrestal de 15 mm, se trazó el plano oclusal por la mitad de este espacio. En el tercio superior quedan, esencialmente, las órbitas, la parte superior de la cavidad nasal y la parte superior del cráneo hasta su vértice. En el tercio medio se ubican, principalmente, la parte inferior de la cavidad nasal y la mayor parte de las maxilas. El tercio inferior corresponde, básicamente, a la mandíbula con su cuerpo y ramos.

Fig. 1 Vista frontal de uno de los cráneos secos utilizados en el estudio, en el se muestra la espuma colocada en el espacio intercrestal para simular el espacio que ocuparían los dientes. Se muestran, igualmente, los tres planos horizontales y cuatro verticales trazados para delimitar los 15 cuadrantes en el cráneo y la mandíbula, como también la ubicación en ellos de alambres rectangulares en acero inoxidable de diferente longitud, posicionados vertical y horizontalmente.

Fig. 2 Radiografía posteroanterior de cráneo sobre la cual se han trazado los planos horizontales A, B y C y los planos verticales I, I´, II y II´ empleados para delimitar los 15 cuadrantes en que se dividieron el cráneo y la mandíbula. Igualmente, se muestra la imagen radiológica de los alambres rectangulares de diferente longitud colocados vertical y horizontalmente en cada uno de los 15 cuadrantes.

Los planos I y I’ pasan por el borde más medial de los forámenes infraorbitarios derecho e izquierdo, respectivamente, y los planos II y II’ pasan por el borde anterior de cada ramo de la mandíbula. Quedaron delimitadas, así, la región mediana situada entre los planos I y I`, las regiones intermedias derecha e izquierda situadas entre los planos I y II y los planos I` y II`, respectivamente, y las regiones laterales derecha e izquierda situadas lateralmente a los planos II y II`, respectivamente. Con los tercios y las regiones así delimitados quedaron demarcados 15 cuadrantes que fueron numerados del 1 al 15, sucesivamente de arriba abajo y de derecha a izquierda. Es pertinente aclarar que, dado que el plano B solo se extiende hasta el borde anterior de cada ramo de la mandíbula, en las regiones laterales derecha e izquierda se trazó un pequeño plano horizontal a nivel del borde inferior del arco cigomático con el fin de delimitar cuadrantes laterales medios e inferiores derechos e izquierdos; lo anterior para que los cuadrantes 6 y 10 correspondieran al arco cigomático de cada lado y los cuadrantes 11 y 15 abarcaran todo el ramo de la mandíbula de ambos lados. Esto debido a que en la práctica clínica, el ramo de la mandíbula se considera como una sola unidad cuando se toman medidas en él.

El referente anatómico y radiográfico que se colocó en cada cuadrante para la toma de las medidas horizontales y verticales es un alambre rectangular, utilizado en ortodoncia, en acero inoxidable, de 0,019 mm de alto x 0,025 mm de ancho, pero de diferentes longitudes, tal como se observa en la figura 1. El conjunto de los cráneos y sus mandíbulas con los alambres posicionados, fueron llevados a un centro radiológico de la ciudad de Cali para la toma de la radiografía postero-anterior de cráneo correspondiente, simulando la de un paciente. Bilateralmente se le colocó a nivel del pterion un taco de espuma gruesa, no deformable, de 1 cm3, para que sirviera de apoyo al equipo radiográfico. Las ojivas del equipo fueron introducidas en ambos conductos auditivos externos con el fin de colocar el cráneo con el plano de Frankfort15 paralelo al piso y centrar la línea media, para evitar posibles rotaciones de este. Se le tomó una radiografía postero-anterior a cada cráneo, a una distancia de 1,8 m del espécimen, utilizando placas de 20,3 cm x 25,4 cm, con equipo Orthophos Plus Ceph (Dentsply Sirona, New York, USA). Debido a la ausencia de tejidos blandos se tomaron las radiografías con un voltaje y una corriente del tubo de 60 kV y 9 mA, respectivamente. Para lograr un mejor contraste entre el hueso y el material radiopaco empleado como referente, se colocaron dentro del chasis dos radiografías veladas, una por delante y otra por detrás de la placa radiográfica que iba a ser impactada por los rayos X. Igualmente, la placa tuvo que ser pasada muy rápidamente por el líquido revelador (60 s).

Las medidas de los alambres colocados en los cráneos (Fig. 1) y de estos en las radiografías (Fig. 2) fueron tomadas con un calibrador digital electrónico (Bulltools, Maxwell, San Diego, USA), con una resolución de 0,01 mm/0,0005”, precisión de ± 0,02 mm/0,001” y repetibilidad 0,01 mm/0,0005”. Después de cada cinco medidas, se calibraba con un compás KLS MARTIN (Karl Leibinger Medizintechnik, Tuttlingen, Alemania) de puntas extrafinas y rectas. Todas las mediciones, tanto reales como radiográficas, fueron realizadas por la misma investigadora (Zúñiga), pero el corte de los alambres y su colocación en los cráneos y las mandíbulas fueron realizados por las otras dos (Peña y Baena). Los datos se registraron en un formato especialmente diseñado por las investigadoras para este trabajo y la única variable considerada en el estudio fue la longitud de los alambres, que se midió tanto en los cráneos secos y las mandíbulas (medida real) como en las imágenes radiológicas de los alambres (medida radiográfica).

Para el análisis estadístico de los datos, que consiste en comparar las medidas reales con las medidas radiológicas y obtener la diferencia entre ambas, se utilizó una hoja electrónica de cálculo en Excel (Microsoft Corporation, Redmond WA, USA), diseñada especialmente para este trabajo por el profesor Hugo Hurtado, Magister en Salud Pública y Bioestadística de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Teniendo en cuenta que en el presente estudio se tenía como objetivo medir la concordancia o discordancia entre la medida real y la medida radiográfica, se consideró que la prueba más ajustada al logro de este propósito era el coeficiente de correlación de concordancia (CCC); igualmente se calculó el intervalo de confianza del coeficiente de correlación de concordancia (ICccc) y se graficaron la media de las diferencias y la medida radiográfica versus la medida real.

El análisis mencionado se aplicó en cada uno de los 30 cráneos a cada una de las medidas verticales y horizontales de los cuadrantes en que fue posible tomarlas. El análisis de los resultados se realizó con base en una escala de valores, según la cual los valores del CCC cercanos a 1 indican que la concordancia entre las dos medidas es máxima, es decir que la diferencia entre ellas es cercana a cero (0); los valores del CCC entre 0 y 0,10 se consideran muy bajos, entre 0,11 y 0,39 bajos, entre 0,40 y 0,79 moderados, entre 0,80 y 0,89 altos y por encima de 0,90 muy altos.8 Solo los valores de CCC cuyos intervalos de confianza (IC) tuvieron un límite inferior igual o mayor a 0,80 fueron considerados como altos o muy altos y las medidas tomadas en los cuadrantes que tuvieron dichos valores fueron consideradas como confiables. El presente trabajo fue avalado por el Comité de Ética Humana de la Universidad del Valle.

RESULTADOS

Por la posición tan lateral, en los cuadrantes 1 y 5 no fue posible precisar la ubicación de los extremos de los alambres para medir su longitud y fueron eliminados. Tampoco fue posible obtener el CCC en los cuadrantes 6 y 10 debido a que en estos se presenta una gran superposición de las estructuras anatómicas, lo que genera imágenes muy radiopacas que no permiten diferenciar bien los alambres colocados en ellos para medirlos.

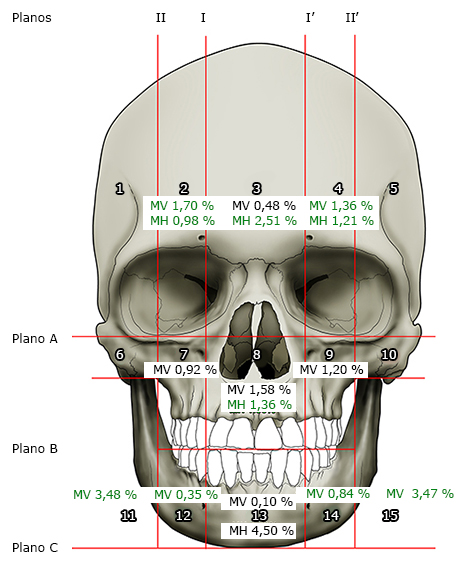

Los resultados obtenidos para las medidas verticales y horizontales están consignados en las tablas 1 y 2, respectivamente. Por motivos de espacio solo se explican los resultados obtenidos en uno de los cuadrantes confiables, el cuadrante 2 para las medidas verticales: El CCC para este cuadrante es de 0,9634, con un ICccc entre 0,9421 y 0,9846, lo cual indica que la concordancia entre las medidas real y radiográfica es muy alta y la media de las diferencias (() entre estas medidas es confiable, con un valor promedio de 0,59 mm y un IC de 95 % de 0,49 mm-0,69 mm. En este cuadrante la medida radiográfica es mayor que la real, lo cual representa un porcentaje de magnificación de 1,70 %, en donde los límites superior e inferior expresados en porcentajes son 1,99 % y 1,41 %, respectivamente. La figura 3 muestra los porcentajes de distorsión que se presentan en cada uno de los cuadrantes para las medidas verticales y horizontales.

Tabla 1 Medida vertical por cuadrante para la radiografía posteroanterior de cráneo

* Valores negativos indican minimización, los demás magnificación.

Tabla 2 Medida horizontal por cuadrante para la radiografía posteroanterior de cráneo

* Valores negativos indican minimización, los demás magnificación.

Fig. 3 Esquema realizado con base en los datos de las tablas 1 y 2, en el cual se muestra el porcentaje de distorsión presente en cada uno de los 15 cuadrantes. Las medidas verticales (MV) en los cuadrantes 3, 7, 8, 9 y 13 son de minimización y en los demás son de magnificación. La medida horizontal en el cuadrante 13 es de minimización y en los demás es de magnificación.

DISCUSIÓN

Dado que en los cuadrantes 7, 9, 11, 12, 14 y 15 el CCC para las medidas horizontales es menor de 0,80, lo que indica que la concordancia en ellos es nula, baja o moderada, y que la media de las diferencias entre las medidas reales y las radiográficas (() no es confiable, se aconseja no tomar medidas de referencia en estos cuadrantes. Tampoco son confiables las medidas horizontales en los cuadrantes paramedianos 7, 9, 12 y 14 y en los cuadrantes laterales 1, 5, 6, 10, 11 y 15. Esto puede deberse a la dirección variable con que los rayos X emitidos por la fuente contactan las estructuras óseas del cráneo. En estructuras como el pilar maxilomalar, de la región de la tuberosidad de la maxila o del cuerpo de la mandíbula, donde inicialmente se genera una curva de dirección posterior que luego, a partir del ángulo mandibular, presenta un giro hacia arriba para formar el ramo, la dirección en que los rayos inciden sobre ellas no es siempre perpendicular y en algunas partes lo hacen de forma tangencial, con grados variables de angulación, afectando esto en gran manera la medida horizontal. No ocurre lo mismo con la medida vertical, pues todo el alambre se encuentra sobre el mismo plano y los rayos inciden de manera similar a todo lo largo de él; es por esto que en las medidas verticales tomadas en todos los cuadrantes considerados, el CCC es superior a 0,90, lo cual indica que la concordancia es muy alta y la Media de las Diferencias entre las medidas radiográficas y las reales (() es confiable, con un intervalo de confianza del 95 %.

Dado que en el cuadrante 13 la medida horizontal se minimiza, en tanto que en los cuadrantes 2, 3, 4 y 8 se magnifica y que la medida vertical en los cuadrantes 3, 7, 8, 9 y 13 se minimiza y en los cuadrantes 2, 4, 11, 12, 14 y 15 se magnifica, es posible afirmar que en la radiografía postero-anterior de cráneo la relación de las medidas reales versus las radiográficas no es 1:1 en toda la extensión de la placa, como generalmente se acepta. Por lo tanto, es evidente que existe distorsión y, así no sea significativa en algunos cuadrantes, no hay uno solo en que no se presente. Aunque la distorsión en los cuadrantes es variable, al comparar los del lado derecho con los correspondientes del lado izquierdo, por ejemplo, el cuadrante 2 con el 4, el 7 con el 9, el 12 con el 14, etc., se evidencia que la distorsión, sea esta por magnificación o por minimización, es similar y esto soporta el uso de esta radiografía para evaluar las asimetrías faciales. La mayor distorsión en las medidas horizontales se presentó en el cuadrante 13 (4,50 % de minimización), en tanto que en las medidas verticales se presentó en los cuadrantes 11 y 15 (3,48 % y 3,47 % de magnificación, respectivamente).

Realizar mediciones en los cuadrantes de alta o muy alta confiabilidad, teniendo en cuenta el porcentaje de magnificación o minimización, puede ser muy útil, como las que se tomen en el adito de la órbita, la región frontal, el pilar frontomalar, los forámenes supraorbitario, infraorbitario y mental, los senos etmoidales y maxilares, la abertura piriforme de la cavidad nasal y las conchas nasales, entre otras. Al respecto, Ghorai y otros16 pudieron determinar el sexo de los cráneos utilizando radiografías con la técnica de proyección de Caldwell para medir la abertura o adito de las órbitas y la distancia entre la pared medial de ellas.

Es de recalcar que el posicionamiento inadecuado del paciente, especialmente cuando la cabeza queda rotada, genera alteraciones extremas en el tamaño y la forma de las estructuras anatómicas, produciéndose en cada cuadrante mayor distorsión.17,18) Al respecto, Damastra y otros19 compararon radiografías posteroanteriores de cráneo con tomografías computarizadas de haz cónico para detectar asimetrías mandibulares, y encontraron que las imágenes tomográficas eran más confiables y precisas; por lo cual se infiere que de requerirse una corrección quirúrgica, no sería aconsejable emplear solamente la radiografía posteroanterior de cráneo para el planeamiento de la misma.

Estandarizar la distorsión para cada cuadrante del cráneo y la mandíbula es muy importante para lograr que las imágenes de las radiografías posteroanteriores de cráneo sean utilizadas de una manera más confiable y segura, y que los tratamientos puedan ser planeados de una manera más predecible y con menor posibilidad de error. A la fecha, no se encontró publicado ningún trabajo que informe en forma detallada el porcentaje de distorsión, sea este de magnificación o minimización, que se presenta en las diferentes regiones del cráneo y de la mandíbula, con datos para medidas verticales y horizontales, como sí lo hace el presente trabajo. Dado que el mayor porcentaje de distorsión se presenta en los cuadrantes laterales del cráneo, se recomienda emplear un método radiológico más preciso, como la tomografía computarizada de haz cónico, cuando se va a trabajar en estas regiones. Y, por último, se aconseja dividir el cráneo y la mandíbula en los cuadrantes postulados en el presente estudio y aplicar las correcciones necesarias a las medidas horizontales y verticales que se tomen en ellos, teniendo en cuenta los porcentajes de magnificación o minimización aportados por este.

Conclusiones

La radiografía posteroanterior de cráneo no es una imagen 1:1 debido a que en todas las regiones faciales se presentó distorsión, la cual varió para las medidas verticales y horizontales, siendo más confiables las de las regiones centrales y paramedianas del tercio superior del cráneo. Por otro lado, el porcentaje de distorsión para las medidas verticales y horizontales es relativamente pequeño y es similar en los cuadrantes correspondientes de cada lado del cráneo.