Introducción

En enero de 2020, se describió un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Este virus causa la enfermedad por coronavirus del 2019 (COVID-19) y su rápida propagación ha llevado a la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud.1

El SARS-CoV-2, se transmite a los niños desde los adultos a través de gotitas de saliva y por contacto con superficies contaminadas.2) En contraste con los informes iníciales, estudios recientes sugieren que los niños tienen la misma probabilidad de enfermar que los adultos, con menor probabilidad de desarrollar síntomas graves,3) también se describe un grupo de factores de riesgo asociados a formas clínicas severas de la infección y sus complicaciones.4)

La presentación clínica de la enfermedad es heterogénea, los pacientes varían desde estar asintomáticos o tener una enfermedad leve de las vías respiratorias superiores, hasta tener una neumonía viral grave que requiere hospitalización y puede progresar a una tormenta de citocinas y al síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), que los puede llevar a la muerte.3,5 En la evolución clínica y analítica de los pacientes con COVID-19 se ha descrito la existencia de tres fases de la enfermedad, superpuestas entre sí y condicionadas por dos sustratos diferentes; una fase inicial donde una respuesta inmunológica adaptativa robusta puede eliminar el virus. La segunda fase se caracteriza por la enfermedad pulmonar, en la cual la multiplicación viral y la inflamación localizada en los pulmones es lo más frecuente; y una tercera fase que se manifiesta como un síndrome de hiperinflamación sistémica, caracterizada por el incremento descontrolado de la liberación de citocinas al torrente sanguíneo (tormenta de citocinas).6,7

Los pacientes con COVID-19 en estados graves presentan marcadores inflamatorios clínicos, concentraciones de citocinas y quimiocinas elevados en suero, muchos de estos pacientes durante esta fase, avanzan hacia el colapso cardiovascular, insuficiencia respiratoria, daño multiorgánico y muerte.8,9

Las terapias que modulan la respuesta inmunitaria pueden ser cruciales para tratar y prevenir el estado de hiperinflamación en pacientes que progresan a una enfermedad grave, estas neutralizan los efectos desencadenados por el coronavirus sobre el sistema inmunitario, limitan el estado hiperinflamatorio y reducen la inflamación sistémica antes de que ocurra la disfunción multiorgánica.10,11,12

CIGB-258 es un ligando peptídico modificado derivado de la proteína de estrés celular humana de 60 KDa (HSP60, siglas en inglés). Esta molécula inhibió la inflamación en varios modelos experimentales de artritis reumatoide.13

En estudios preclínicos y en ensayos clínicos fase I en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea, CIGB-258 redujo los niveles de factor de necrosis tumoral (TNFα, por sus siglas en inglés), interleucina (IL) 17 (IL-17) e interferón-γ (IFNγ), además, aumentó la frecuencia de las células T reguladoras (Treg).14,15 16

Esta molécula se ha utilizado en el tratamiento de pacientes adultos con COVID-19 en estado gravs y crítics con resultados positivos. Se ha demostrado que la terapia con CIGB-258 induce la inhibición de la actividad de monocitos, macrófagos y neutrófilos en pacientes adultos con Covid-19 graves. Además, disminuye las concentraciones de IL-6, TNFa e IL-10, así como restablece la relación de neutrófilos/linfocitos, que constituye un predictor de gravedad para dicha enfermedad.17,18

Sobre la base, de los resultados obtenidos en pacientes adultos con COVID-19, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) autorizó el uso compasivo de este fármaco para el tratamiento de pacientes pediátricos con Covid-19 en estadios graves.19 Este trabajo describe por primera vez el uso de este péptido en un paciente pediátrico.

El objetivo de este artículo es describir la evolución clínica de un paciente pediátrico con neumonía grave por SARS-CoV-2, tratado con el péptido CIGB-258.

Presentación del casoFig. A

Motivo de ingreso: fiebre y falta de aire.

Centro de asistencia (sitio clínico): Hospital Militar “Dr. Octavio de la Concepción y de la Pedraja”. Camagüey, Cuba.

Historia de la enfermedad actual

Adolescente de 12 años producto de parto distócico, a término, antecedentes personales de hipoxia perinatal severa, epilepsia de difícil control y lesión estática del Sistema Nervioso Central.

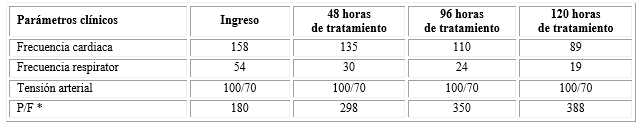

Los antecedentes epidemiológicos indicaron que fue contacto de un paciente con reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa para SARS-CoV-2 en tiempo real (RT-PCR) positivo para SARS-CoV-2 en los últimos días del mes de diciembre de 2020 (30/12/2020). Siete días después comienza con fiebre y síntomas respiratorios caracterizados por tos, congestión nasal y rinorrea serosa. Se mantiene con estos síntomas durante cinco días, cumple tratamiento ambulatorio con Cefixime (8 mg/kg/día) vía oral. Entre el sexto y séptimo días de inicio de los síntomas empeoró la sintomatología respiratoria con polipnea marcada, aumento del trabajo respiratorio y desaturacion, acompañado de taquicardia manifiesta, (tabla 1) toma del estado general y deposiciones liquidas, lo que determinó su ingreso en la unidad de cuidados intensivos.

Tabla 1 Parámetros clínicos del paciente, al momento del ingreso, así como a las 48, 96 y 120 horas después de iniciado el tratamiento con CIGB 258

*Relación entre presión parcial arterial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno.

Fig Evolución radiológica de la paciente. A) Radiografía al ingreso. B) Radiografía 48 horas de inicio de tratamiento. C) Radiografía120 horas de inicio de tratamiento y egreso de la UCI

En la figura A, se aprecia patrón radiológico de neumonía organizada en base y tercio medio del pulmón derecho, con infiltrado intersticial en campo izquierdo. En B, reabsorción parcial de las lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares y en C, reabsorción total de las lesiones inflamatorias.

Los resultados de laboratorio al ingreso mostraron aumento marcado del conteo global de leucocitos 23,9 x 10 9, neutrofilia marcada y linfopenia, índice polimorfo /linfocitos 4 y proteína C reactiva positiva (Tabla 2).

Tabla 2 Marcadores inflamatorios, al momento del ingreso, así como a las 48, 96 y 120 horas después de iniciado el tratamiento

Aconteo total de neutrófilo; Bcociente polimorfo nuclear/ linfocitos; Cproteína C reactiva; Dvelocidad de sedimentación globular.

Se tomaron muestra de sangre para cultivo bacteriológico y liquido pleural. Se realizó RT-PCR para SARS-CoV-2 que resultó positivo. Al considerar el antecedente epidemiológico, los elementos clínicos, radiográficos y de laboratorio; se diagnostica neumonía grave por COVID-19 con coinfección bacteriana.

Se inició tratamiento antimicrobiano con ceftriaxone (100mg/kg/día) asociado a vancomicina (60 mg/kg/día) según las pautas del protocolo de actuación nacional para la COVID-19 (Versión 1.6) de Cuba.20

El examen físico de la paciente una vez evacuado el derrame pleural mostró palidez cutánea, coloración cianótica de lecho ungueal y peribucal, mucosas húmedas e hipocoloreadas, frecuencia respiratoria de 52 respiraciones por minuto, aleteo nasal, tiraje supraesternal, retracción torácica moderada y aleteo nasal intermitente, saturación de oxígeno de 88 %, sin oxígeno suplementario, frecuencia cardiaca 145 latidos por minutos, tensión arterial de 100/70 mm Hg, pulsos presentes y fuertes (Tabla 1). La paciente se encontraba obnubilada, pupila isocóoricas y reactivas, sin signos de irritación meníngea.

Se tomaron las medidas iníciales de estabilización, oxigenoterapia por mascara facial a 5 litro/min y posición 45 grados. El paciente presento discreta mejoría de la oxigenación (ausencia de cianosis y saturación de oxígeno 92 %), pero mantuvo elementos clínicos y gasométricos de insuficiencia respiratoria (patrón hipoxémico PO2 80 mm Hg con PCO2 83 mm Hg) y valores permisivos de pH.

Estable desde el punto de vista hemodinámico, por lo que se inició ventilación mecánica no invasiva por máscara facial con modalidad presiométrica (asistida controlada). Una hora después de iniciada la ventilación no invasiva, se observó disminución de 20 % de la frecuencia respiratoria y cardiaca, con mejoría de la dinámica ventilatoria, saturación de oxígeno al 100 %, que posibilitó disminuir los niveles de fracción inspirada de oxígeno a 48 %.

La paciente se mantuvo con fiebre alta y sostenida, taquicardia sinusal, tensión arterial normal (100/60) pulsos fuertes, gasto urinario en límites normales, con igual estado neurológico, pero los complementarios evolutivos mostraron aumento de los marcadores inflamatorios sistémicos CIGB 258 (Jusvinza; 1,25mg de CIGB 258 cada 12 horas) y esteroides (dexametasona 0,15mg/kg/dosis). Según lo establecido en el protocolo de actuación nacional para la COVID-19 (Versión 1.6)20) como conducta terapéutica en la paciente pediátrica confirmado sintomática crítica.

Dos días después se logra pasar a oxigenación convencional por máscara facial con adecuados parámetros de oxigenación y ventilación. Se observó una mejoría del patrón febril (solo un pico febril/día) con normalización de los parámetros clínicos (Tabla 1). El conteo total de neutrófilos y el cociente neutrófilo/linfocito mostró mejoría en comparación con el ingreso. Al quinto día de tratamiento, los biomarcadores de la inflamación se normalizaron. (Tabla 2).

La paciente egresa después de 14 días de evolución, una vez concluido el tratamiento antimicrobiano. En consultas de seguimiento no se han encontrado secuelas.

Discusión

Los niños representan entre 1-5 % de los casos de COVID-19 diagnosticados en la población mundial.21) El sexo masculino, las condiciones médicas preexistentes y la presencia de signos y síntomas de infección del tracto respiratorio inferior, en el momento de la presentación, han sido descritos como factores de riesgo asociados con enfermedad grave y admisión en las unidades de cuidados intensivos.4,22) El caso clínico que se presenta mostró varios de estos factores de riesgo (edad, sexo, comorbilidades, síntomas de gravedad al ingreso).

Durante la fase inicial de la enfermedad las manifestaciones clínicas son secundarias al virus en sí mismo (síntomas generales y respiratorios leves) durante este período, el virus se replica y se une a los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina II (ECA-II), que se localizan en la mayor cuantía en el epitelio pulmonar y el endotelio vascular.6)

Meena y otros,23) encuentran que más de la mitad de los pacientes tenían fiebre y tos, 11 % respiración rápida y 13 % manifestaciones gastrointestinales, solo 4 % presentó enfermedad grave o crítica; por su parte Zimmermann y otros,24) demuestran que 35 % de los niños son asintomáticos, los síntomas más frecuentes fueron tos (48 %), fiebre (42 %) y faringitis (30 %). Otros síntomas fueron congestión nasal, rinorrea, taquipnea, sibilancias, diarrea, vómitos, dolor de cabeza y fatiga.

A la fase inicial le sigue una fase intermedia (pulmonar) donde ocurre una inflamación del tejido pulmonar y se desarrolla una neumonía viral con tos y disnea, de no detenerse, el proceso evoluciona a una tercera fase (fase hiperinflamatoria), en la cual el virus provoca efectos sobre el sistema inmunológico del huésped vía la cascada de citocinas que provoca una situación de hiperinflamación conocida como tormenta de citoquinas, responsable del SDRA.6,25)

El momento evolutivo de inicio de los síntomas y su intensificación ubicaron a esta paciente entre la segunda y tercera fase de evolución de la infección por SARS-CoV-2. Entre el sexto y séptimo días de inicio de los síntomas la paciente presentó incremento de la taquipnea acompañada de signos clínicos de aumento del trabajo respiratorio y desaturación, lo que determinó la necesidad de ingreso en la unidad de cuidados intensivos y asistencia respiratoria no invasiva.

García-Salido y otros,26 en una serie de once niños ingresados en una unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de enfermedad grave por SARS-CoV-2, describen que fue necesario emplear la terapia de oxigenación de alto flujo en cinco niños, y en todos fue necesario sustituir esta terapia por ventilación no invasiva, dos pacientes recibieron ventilación mecánica invasiva. Estos pacientes experimentaron un deterioro clínico importante el primer día de ingreso, a pesar de una estrecha monitorización y un rápido cambio al soporte de oxígeno no invasivo.

Con el inicio de la respuesta inmunitaria (fase II y III) se produce un daño pulmonar agudo con patrones radiológicos de neumonía organizada y daño alveolar difuso.25) En el caso clínico que se presenta se encontraron elementos radiográficos de neumonía grave por COVID-19 (afectación bilateral con predominio derecho) típicos de la fase II - III de evolución de la enfermedad, lo que coincide con los resultados publicados de varios autores27,28 (Fig.1A).

Los pacientes con COVID-19 graves presentan marcadores inflamatorios y niveles de citocinas y quimiocinas elevados en el suero, los cuales son considerados predictores de gravedad,29,30. Mudatsir y otros,31) en una revisión sistemática concluye, que niveles elevados de leucocitos, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, creatinina, nitrógeno ureico, troponina de alta sensibilidad, creatina quinasa, proteína C reactiva, IL 6, dímero D, ferritina, lactato deshidrogenasa y procalcitonina en el suero, se asociaron a la gravedad en pacientes adultos con COVID-19. El paciente que se presenta en este trabajo, presentó un aumento marcado de los marcadores inflamatorios, al momento del ingreso.

Los tratamientos empleados hasta el momento en los pacientes con COVID-19, se han dirigido hacia distintas dianas, los antivirales se han empleado para inhibir la replicación viral y frenar el daño pulmonar, cuando existe sospecha de sobreinfección bacteriana se han empleado antibióticos de amplio espectro.32)

En la segunda y tercera fase los tratamientos empleados son inhibidores de la respuesta inflamatoria.32) (esteroides, los anticuerpos monoclonales contra citocinas proinflamatorias e inhibidores de la quinasas JANUS) Estos tratamientos no solo reducen la hiperinflamación sino que también provocan inmunosupresión, lo que afecta de forma negativa la evolución de los pacientes con COVID-19.(14 )

CIGB-258 es un péptido con propiedades antiinflamatorias, se ha utilizado en el tratamiento de pacientes con COVID-19 graves y en estado crítico con resultados prometedores.17,18

Este medicamento recibió una autorización para uso de emergencia por parte de la Autoridad Reguladora de Cuba (CECMED) para el tratamiento de pacientes con COVID-19.19)

por lo que se incluye en el protocolo de actuación cubano aprobado por el Ministerio de Salud Pública para el tratamiento de pacientes graves y críticos con COVID-19.

Durante las primeras 48 horas de tratamiento con CIGB-258, en la paciente que aquí se presenta, fue posible disminuir el nivel de asistencia ventilatoria a solo oxígeno suplementario por mascara facial, con mejoría marcada del patrón radiográfico y disminución de los niveles de marcadores inflamatorios en sangre.

Resultados similares han sido descrito por Rodríguez-Venegas y otros,17) quienes demuestran que CIGB-258 mostró un buen perfil de seguridad, su uso contribuyó a que todos los pacientes críticos se recuperaran de la dificultad respiratoria y fueran extubados, además las concentraciones de los biomarcadores asociados con hiperinflamación y las citocinas disminuyeron durante el tratamiento.

Hernández-Cedeño y otros,18 encuentran que después de 48 h de tratamiento con CIGB-258 los pacientes críticos mostraron una notable mejoría en su estado clínico, todos se recuperaron del SDRA, la relación neutrófilos-linfocitos se asoció inversamente con la eficiencia de la absorción de oxígeno en los pacientes. Al igual que en nuestro paciente el tratamiento con CIGB-258, normalizó el cociente neutrófilos/ linfocitos en la mayoría de los pacientes tratados.

A partir de estos resultados, podemos concluir que el uso del CIGB 258 en el tratamiento de la neumonía grave por COVID en pediatría, pudiera evitar que los pacientes progresen hacia la fase crítica de la enfermedad, a partir que la terapia con el péptido disminuye la hiperinflamación que caracteriza a los pacientes graves y críticos con COVID-19.

Estos hechos extienden las potencialidades terapéuticas de este péptido hacia otras enfermedades caracterizadas por una inflamación sistémica y a la realización de ensayos clínicos controlados, que demuestren la eficacia de esta molécula.