Introducción

Deshidratación hipernatrémica es una condición potencialmente letal en neonatos con una concentración de sodio sérico igual o superior a 150 meq/L. Los efectos adversos involucran al sistema nervioso central y puede evolucionar desde gangrena, trombosis, edema cerebral, convulsiones hasta la muerte.1

Hoy en día continúa siendo una condición poco abordada a pesar del incremento en el número de casos, especialmente en países en desarrollo.

Durante la primera semana de vida es normal la pérdida de peso en los neonatos y su recuperación posterior al cabo de la primera semana; sin embargo, cuando esta pérdida de peso se hace excesiva y continua, representa un riesgo para la salud de los recién nacidos. Los factores que interfieren en una ganancia normal de peso van desde edad gestacional pequeña, bajo peso al nacer, madre primigesta, mala técnica de lactancia materna, alta precoz, tipo de lactancia hasta la no identificación por parte de las madres de los signos de deshidratación en forma temprana.2

Es importante tener en mente el diagnóstico de deshidratación hipernatrémica debido a que la sintomatología aparece gradualmente y los signos de deshidratación usualmente no son visibles al examen físico. Por tanto, los profesionales de salud pueden no deducir la gravedad real del cuadro de deshidratación.2

Si bien existen numerosos factores que condicionan una mala técnica de lactancia materna, los fallos en la técnica normalmente son atribuidos a una baja producción de leche y a una lactancia insuficiente, lo cual causa que la concentración de sodio en la leche materna sea elevada, y a la larga, esto resulta en la aparición de deshidratación hipernatrémica en neonatos.3

La relevancia de esta afección hace importante que las madres se eduquen acerca de los signos y síntomas de deshidratación tanto durante su estancia hospitalaria como en sus controles posteriores. En este sentido, el alta precoz demanda un seguimiento continuo para poder detectar problemas en lactancia y evitar la aparición del cuadro.

El objetivo de la presente investigación fue determinar los factores de riesgo asociados a la deshidratación hipernatrémica en neonatos.

Métodos

Estudio de tipo observacional descriptivo retrospectivo en neonatos con deshidratación hipernatrémica. Para su realización se revisaron las historias clínicas de los neonatos con deshidratación hipernatrémica en el Hospital Emergencias Grau, Lima-Perú entre junio 2017- setiembre 2018.

Se estudió la totalidad de los casos de neonatos con deshidratación hipernatrémica con un total de 20 bebés registrados en el periodo de estudio.

Para obtener dicha información, se realizó una búsqueda de datos de pacientes que ingresaron al servicio de neonatología con el diagnóstico de deshidratación hipernatrémica, definidos como aquellos con concentraciones de sodio≥ 150 meq/L. Posteriormente, se realizó una revisión de las historias clínicas de estos pacientes y se excluyeron aquellas historias clínicas incompletas.

Las variables estudiadas en cada paciente fueron: sexo, días de vida al ingreso, edad materna, número de gestaciones previas de la madre, tipo de parto, peso del recién nacido, pérdida de peso al ingreso, concentración de sodio, bilirrubina total, alimentación al alta, signos clínicos asociados a deshidratación y características de mala técnica de la lactancia materna.

Se determinó la correlación entre variables utilizando Rho Spearman, Ji-cuadrada, T Student y correlación de Pearson.

Se determinó el odds ratio (OR) como medida del riesgo con un intervalo de confianza (IC) de 95 %.

Se utilizó el SSPS para el análisis de datos que se complementó con programas de Microsoft office tales como Microsoft Word y Microsoft Excel.

Para garantizar los aspectos éticos de esta investigación, se explicó la información sobre el objeto del estudio a la institución del área de salud ocupacional respectiva, para su aprobación y posterior desarrollo.

La investigación contó con la aprobación del comité de ética del hospital. Se informó de los procedimientos que se van a realizar, así como del uso que se le daría a la información recabada.

Se aseguró la confidencialidad de los datos y su cuidado mientras estén bajo supervisión de los involucrados. En ningún momento a las personas del estudio se les aplicó encuesta alguna.

Resultados

Durante el periodo comprendido entre junio 2017 a septiembre 2018 ingresaron 221 neonatos, de los cuales 19 (9 % del total) tuvieron por diagnóstico deshidratación hipernatrémica. De estos 19 casos, 18 correspondieron a nacimientos en el Hospital Emergencias Grau, mientras que solo un caso correspondió a un neonato nacido en otro hospital.

El último caso, que completa la muestra de 20 neonatos con deshidratación hipernatrémica, correspondió a un neonato que desarrolló el cuadro durante su estancia hospitalaria luego del nacimiento.

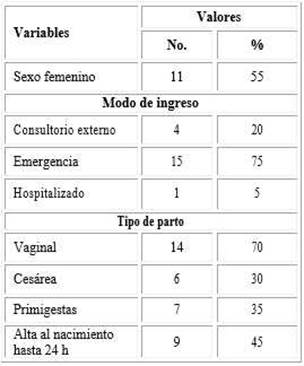

En el estudio se evaluaron variables como sexo de los neonatos afectos, modo de ingreso, tipo de parto y número de gestación de la madre (Tabla 1).

Se encontró una distribución de sexo uniforme. Del total de casos, los hijos de madre primigesta fueron los más frecuentes pues correspondieron a 35 % de los casos, seguido de tercigesta con 25 % y finalmente multigesta y segundigesta con 20 % cada uno.

Otro dato a considerar, es la forma de llegada de cada neonato al hospital para su posterior admisión en intermedios y manejo del caso. Es de destacar que del total de casos, 75 % se derivaron del servicio de emergencia. Solo un paciente (5 %) ingresó al servicio de intermedio de neonatología directamente de hospitalización, es decir, desarrolló el cuadro mientras estaba en el hospital luego de su nacimiento (Tabla I).

A su vez, del total de neonatos 45 % fue dado de alta al cumplir 24 h o menos de nacimiento, mientras que del grupo restante el mayor porcentaje fue dado de alta a las 40 y 48 h y representaron 15 y 10 % de los casos, respectivamente.

La totalidad de casos recibía lactancia materna exclusiva al ingreso al servicio.

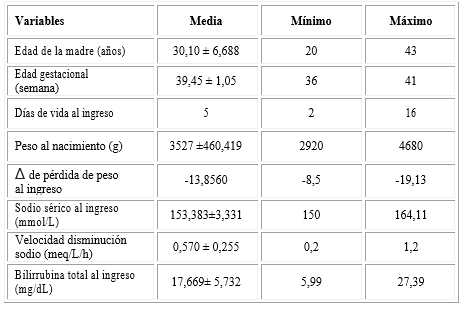

De la totalidad de neonatos ingresados por deshidratación hipernatrémica, la edad materna promedio fue de 30,10 ± 6,7 años, con una edad mínima de 20 años y una máxima de 43 años (Tabla 2).

La edad gestacional promedio de los neonatos ingresados al servicio fue de 39,45 ± 1,05 semanas. Se encontró solo un neonato nacido a las 36 semanas y dos a las 41 semanas.

Los neonatos que tuvieron el diagnóstico de deshidratación hipernatrémica y por ende pase al servicio de intermedios, desarrollaron el cuadro en promedio alrededor de los 5 días de nacimiento y fue a los 2 días de nacimiento que el neonato desarrolló el cuadro más precozmente y a los 16 días de nacido el que lo desarrolló de manera más tardía.

De los datos registrados, el peso promedio al nacimiento de los pacientes en estudio fue de 3527 ± 460,42 g, el peso mínimo registrado fue de 2920 g y el máximo de 4680 g

Los datos registrados muestran que el peso promedio al momento del diagnóstico e ingreso al servicio de neonatología (intermedios) fue de 3036,25 ± 401,11 g.

El delta de peso para saber el porcentaje perdido desde nacimiento fue −13,85 % como

promedio. Los controles de bilirrubina total al ingreso fueron tomados en 17 de los 20 pacientes con una media de 17,67 ± 5,7 mg/dL. El valor mínimo de bilirrubina total fue de 5,99 con un valor máximo de 27,39 (Tabla 2).

Se analizaron también las diferentes concentraciones de sodio. Al ingreso, el valor mínimo de sodio correspondió a 150 meq/L, mientras que el valor máximo que se encontró fue de 164,11 meq/L. La media para esta primera muestra fue de 153,38 ± 3,3meq/L.

La segunda muestra correspondió al nivel de sodio control, es decir, al primer control de sodio luego de instaurado el tratamiento inicial.

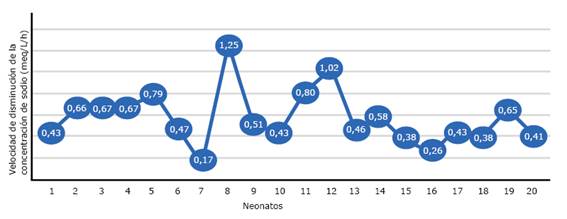

Se observó una disminución entre el ingreso y el primer sodio control, con una media de disminución de sodio por h de 0,57 ± 0,25meq/L/h, con un mínimo de 0,17 meq/L/h y un máximo de 1,25 meq/L/h (Fig.).

Fig Velocidad de disminución de la concentración de sodio entre el ingreso y el primer sodio control.

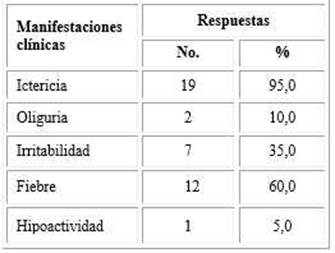

Clínicamente los neonatos con deshidratación hipernatrémica desarrollaron cuadro clínico de ictericia en 95 % (n=19). La segunda manifestación clínica de estos pacientes fue fiebre (n= 12) con 60 % de los casos y en menor porcentaje, irritabilidad, oliguria e hipoactividad (Tabla 3).

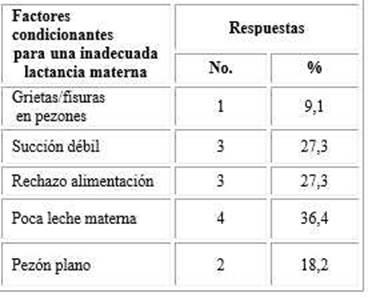

Dentro de los indicadores que sugieren la presencia de condicionantes para una inadecuada lactancia materna que dificulta la correcta alimentación del neonato, predominó el tener poca leche en 36,4 % de casos. (Tabla 4).

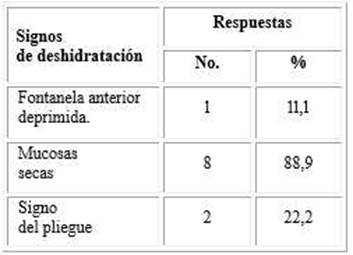

En cuanto a los signos instaurados en neonatos una vez iniciado el cuadro de deshidratación, predominó el hallazgo de mucosas secas en 88,9 % de casos. (Tabla 5).

De los 14 casos nacidos por parto vaginal, se observó que 8 (40 % del total) tenían madres con condicionantes que favorecieron una inadecuada lactancia, mientras que de los 6 nacidos por cesárea 3 (15 % del total) tenían dicho problema.

Ante tales resultados se quiso conocer si existe una relación entre una inadecuada técnica de lactancia y el tipo de parto. Se encontró que ambas variables son independientes y no existe relación estadística entre ambas.

Se observó que la media de la concentración de sodio al ingreso en hijos de madre primigesta y segundigesta fue mayor comparado con tercigestas y multigestas (Tabla 1).

Se demostró que hay una relación inversa entre las concentraciones de sodio y el número de gestación, es decir, a menor número de gestación, mayor fue la concentración de sodio al ingreso, sin embargo, no se halló significancia estadística.

Se puede observar a su vez, que existió una ligera relación indirecta entre el alta al nacimiento y la concentración de sodio al ingreso, sin embargo, no existió una relación significativa entre las dos variables.

Discusión

Hipernatremia en neonatos es una condición ya establecida, derivada de la deshidratación y malnutrición, debido en una gran parte de casos a una lactancia materna inadecuada.4

Hace muchos años se pensaba que este cuadro era raro en neonatos que recibieran lactancia materna, sin embargo, entre 1979 y 1989, se empezaron a notificar síntomas de deshidratación hipernatrémica en niños con lactancia materna exclusiva.5

A partir de 1990 el número de casos aumenta paulatinamente y genera una mayor morbilidad y mortalidad entre los afectados.6

La afección está infradiagnosticada, pues los síntomas que presenta son inespecíficos, prueba de ello es que se puede encontrar clínica de letargia, aunque otros pacientes se muestran irritables. Además, pueden presentar signos de deshidratación (como mucosas secas, fontanela deprimida, pobre turgencia de la piel), aspecto de desnutrición, ictericia, fiebre, oligoanuria o alteraciones neurológicas, que pueden llevar a secuelas graves e incluso a la muerte.7

En la actualidad, una de las causas más frecuentes de hipernatremia es la deshidratación asociada a lactancia materna exclusiva, pero ineficaz.8 Eso se demuestra en este estudio en el que 100 % de casos (20 neonatos) con diagnóstico de deshidratación hipernatrémica recibía antes del ingreso lactancia materna exclusiva.

Las investigaciones hechas sobre deshidratación hipernatrémica en neonatos notifican que la distribución según sexo es similar, sin encontrar asociación entre ambas variables, dato corroborado en esta investigación donde la distribución por sexo fue también uniforme.9

Otro de los factores de gran importancia al hablar de deshidratación hipernatrémica es el número de gestaciones. Si al número de gestaciones sumamos la experiencia materna como factor de riesgo para el desarrollo de esta afección, se pueden extraer ciertos datos relevantes, pues si bien es cierto que la edad de la madre no demuestra tener una relación de riesgo directa para el desarrollo posterior de deshidratación hipernatrémica, lo que sí podría influir es la falta de acierto de algunas madres para identificar los signos de alarma de forma temprana. Estos hallazgos lo corroboran diferentes estudios, en los que se encuentra que ser hijo de madre primigesta es un factor de riesgo para el posterior desarrollo de deshidratación hipernatrémica pues está relacionado con la falta de experiencia de la madre a la hora de la lactancia.10,11,12

Si aplicamos dicha evidencia a nuestro estudio, encontramos que de los 20 neonatos con deshidratación hipernatrémica, 7 fueron hijos de madre primigesta lo que corresponde a 35 % del total. Además, 4 fueron hijos de madre segundigesta, 2 de ellas tuvieron aborto previo por lo cual vendrían a ser también primíparas. Es decir, se tuvo un total de 9 primíparas lo que equivale a 45 % del total.

Se analizó a su vez si había una relación estadística entre ser hijo de madre primigesta y las concentraciones de sodio al ingreso. Si bien es cierto no se encontró asociación directa entre ambas variables, sí se observó una relación inversa, es decir, a menor número de gestación de la madre, los neonatos ingresados al servicio de intermedios registraban concentraciones más altas de sodio, lo cual podría agravar el cuadro clínico y aumentar el riesgo de complicaciones.

Este hallazgo es muy relevante, pues las elevadas concentraciones de sodio pueden traer consigo complicaciones graves no solo neurológicas sino también otros cuadros menos documentados como trombocitopenia, que pueden complicar el pronóstico del neonato. Estudios como el realizado por Boskabadi13 en el año 2018, ratifica dicha asociación, pues en dicho estudio de 390 neonatos, 41 % presentaron trombocitopenia y se observó una mayor disminución en el número de plaquetas a mayor aumento de las concentraciones de sodio complicando así el pronóstico de dichos pacientes.

En el estudio aquí presentado no se registró ningún caso de trombocitopenia, y las concentraciones de sodio tuvieron un valor promedio de 153,38 meq/L, con 164,11 meq/L como el valor máximo registrado, muy por debajo de los valores bajo los cuales apareció trombocitopenia, en el estudio antes mencionado.

Existen muchos factores que influyen en una inadecuada técnica de lactancia materna y que pueden traer consigo la aparición de deshidratación hipernatrémica. Un estudio realizado por Banda-Jara14 en el año 2017 identificó como factores condicionantes de mala técnica de lactancia: grietas o fisuras en pezones, succión débil, rechazo alimentación, manifestación de poca leche y pezón plano.

El registro que se obtuvo en nuestro trabajo, identificó que dichos factores también fueron comunes en nuestra población y fue la manifestación de poca leche la causa más común seguida de la succión débil y el rechazo a la alimentación por parte de los neonatos.

Se puede constatar entonces, que una inadecuada técnica de lactancia involucra muchos aspectos a tener en cuenta, dentro de ellos, un condicionante importante, que es una realidad cierta en nuestro medio, es el alta precoz. Estudios realizados en el Hospital Universitario Central de Asturias10 afirman que hoy en día es necesario el control precoz de todo neonato con el fin de evitar complicaciones, sobre todo por el hecho que en muchos hospitales se tiende a disminuir el tiempo de ingreso hospitalario tras el parto.

Algunos autores definen el alta precoz como aquella que se da a las 48 h de nacimiento en el caso de parto vaginal y entre 72-96h en el caso de nacimiento por cesárea.15

En dicho artículo se afirma que, si bien se puede considerar en recién nacidos a término sanos, una estancia hospitalaria reducida (menor a 48 h tras el nacimiento), esta no es apropiada para todos los recién nacidos, por ende, aquellos dados de alta antes de las 48 h de nacimiento deben ser evaluados entre el tercer y el cuarto día de vida.

Según estas premisas, el estudio aquí presentado encontró que del total de neonatos con deshidratación hipernatrémica 14 nacieron por parto vaginal y 6 por cesárea, lo que constituye 70 y 30 %, respectivamente. Se buscó dichos datos porque en la mayoría de casos, los recién nacidos por parto vaginal son dados de alta a las 24 h por lo cual, se quiso constatar si existía relación entre una inadecuada técnica de lactancia y el alta precoz como lo demostraron otros estudios, sin embargo, no se encontró dicha asociación.

Naturalmente, los recién nacidos pierden alrededor de 7 % de su peso durante los primeros 5 días de vida y usualmente alcanzan el peso de nacimiento en el séptimo día de vida.16

Resulta fundamental evaluar la pérdida de peso, ya que una pérdida significativa es un signo importante de deshidratación hipernatrémica.

En este estudio no fue una excepción, pues la pérdida de peso fue un factor común, con un delta de peso al ingreso de −13,86 %. Los neonatos desarrollaron el cuadro, en promedio, alrededor de los 5 días de vida y fue a los 2 días de nacimiento el neonato que desarrolló el cuadro más tempranamente y a los 16 días el que lo desarrolló de manera tardía.

Sin embargo, el peso no es el único factor a tener en cuenta, puesto que los síntomas clínicos aparecen gradualmente y algunos signos pueden no ser vistos durante el examen físico.

La importancia de un diagnóstico precoz asegura un buen manejo del cuadro, por dicha razón resulta fundamental reconocer las manifestaciones clínicas características de deshidratación hipernatrémica que incluyen, además de la pérdida de peso: ictericia, hipertermia, letargia, irritabilidad e hipoactividad.11

La no sospecha diagnóstica de un cuadro de deshidratación hipernatrémica puede llevar a un tratamiento tardío, con mayor número de complicaciones como convulsiones, falla renal, edema cerebral e incluso la muerte.4

Se buscó dichas complicaciones en nuestros pacientes, sin encontrar complicación neurológica alguna y fue la ictericia el signo clínico presente casi en la totalidad de casos seguido por fiebre e irritabilidad.

La mayor parte de estos neonatos tenían al examen físico mucosas secas como signo de deshidratación importante.

Algunos estudios resaltan la importancia de cuantificar las concentraciones de bilirrubina, incluso llegan a establecer una relación directa entre las concentraciones séricas de sodio y de bilirrubina.10,17

Los casos estudiados tenían concentraciones de bilirrubina total promedio de 17,67 mg/dL llegando a valores tan altos como 27,39 mg/dL.

Con respecto al tratamiento, diferentes autores refieren que la corrección de la hipernatremia se debe realizar en forma lenta dentro de un periodo no menor a 72 h. En la medida que el recién nacido lo permita, la corrección por vía oral es la recomendada por sus resultados y la seguridad que ofrece frente a la corrección endovenosa.

Una corrección endovenosa rápida puede ocasionar cambios osmóticos en el cerebro, exacerbar el edema y aumentar el daño cerebral. El rango máximo de disminución de sodio sérico debe ser de 0,6 mmol/L/h o 15 mmol/L.11

En nuestro caso, se hizo una corrección vía oral en 30 % de casos, endovenosa en 20 % y tanto oral como endovenosa en 50 % de casos y se obtuvo una evidente disminución entre el sodio de entrada y su primer control, con una media de disminución de sodio por hora de 0,57 meq/L/h, con un mínimo de 0,17 meq/L/h y un máximo de 1,25 meq/L/h, sin registrar ninguna complicación después de realizada la corrección.

Como podemos observar, resulta necesario un manejo precoz de la hipernatremia, con el fin de disminuir las posibles complicaciones. El presente estudio pudo constatar la importancia de este manejo precoz pues posterior a la reposición que se realizó durante la estancia hospitalaria, en el 100 % de casos se apreció mejoría con una media de peso al ingreso de 3036,25 g y 3316,0 g al alta hospitalaria.

La deshidratación hipernatrémica continúa siendo un problema importante de salud comúnmente infradiagnosticado, presenta gran variedad de signos y síntomas existentes que se deben reconocer a tiempo para evitar complicaciones prevenibles. La estancia hospitalaria es un elemento a tener en cuenta en la aparición del cuadro, asi mismo, la falta de información y la pobre educación de las madres respecto al tema aún es un factor predominante.18

Resulta indispensable seguir mejorando en el control de cada neonato, educar a las madres y asegurar el correcto entendimiento de todo lo que involucra una apropiada técnica de lactancia materna y evitar la aparición de una enfermedad que puede ocasionar consecuencias importantes, no solo neurológicas sino también en el desarrollo del neonato.

Las limitaciones encontradas en el presente estudio se basan fundamentalmente en la dificultad en encontrar casos y poder analizar una muestra amplía. Esta condición se da por la falta de presunción diagnóstica al alta de cada neonato y la omisión muchas veces del diagnóstico de hipernatremia neonatal como causa de deshidratación.

Se concluye que entre los factores de riesgo asociados a la deshidratación hipernatrémica, destaca que el grupo nacidos por cesárea fue menor que los nacidos por parto vaginal, lo que influye en el número de altas precoces al nacimiento. Ictericia y fiebre continúan siendo las características clínicas que debe identificarse tempranamente. Se trata de un cuadro prevenible si se brinda adecuada información a la madre sobre cuidado neonatal.

Se recomienda realzar la importancia de la deshidratación hipernatrémica como causa potencialmente grave pero prevenible si se diagnostica a tiempo y se proporciona el manejo adecuado.

Se recomienda, además, retrasar el alta hospitalaria de toda madre que no tenga una correcta técnica de lactancia pues es la causa más importante de deshidratación hipernatrémica, y si se puede prevenir, el número de reingresos puede disminuir considerablemente.