Introducción

El síncope se define como una pérdida transitoria de la conciencia, caracterizada por inicio rápido, poca duración y recuperación espontánea completa.1,2 El síncope vasovagal (SVV) es la causa más frecuente de pérdida breve de la conciencia.3 En su fisiopatología, se reporta un reflejo vasovagal, debido a la acumulación progresiva de sangre, que produce vasodepresión o cardioinhibición, precedidas a menudo por activación autonómica.2

El sistema nervioso autónomo (SNA) controla las funciones viscerales, entre ellas la cardiovascular, se caracteriza por la rapidez e intensidad en variar las funciones viscerales. En 3 - 5 s puede duplicar la frecuencia cardíaca (FC) y en 10 - 15 s hacerlo con la presión arterial; o disminuirla en este lapso como para causar un desmayo.4

El análisis de los cambios de la FC constituye una de las herramientas no invasiva, más usadas para el estudio del SNA. El cambio de postura es un estímulo para evaluar la regulación autónoma cardiovascular. Pasar de decúbito supino a bipedestación, entraña cambios hemodinámicos que implican inhibición parasimpática y activación simpática, que trae como consecuencia aumento del ritmo cardíaco y un cambio en la presión sanguínea.5

El estudio de la dinámica de los cambios de la FC durante la bipedestación activa inmediata, puede poner en evidencia insuficiencias ocultas y sin manifestación clínica en pacientes que padecen de SVV, y predecir el resultado en menos tiempo de una prueba de tolerancia prolongada, por lo que es importante evaluar, latido a latido, las respuestas hemodinámicas y su regulación. Estudios detallados de la respuesta del ritmo cardíaco a las maniobras de bipedestación, utilizan numerosos indicadores.6,7,8,9,10,11,12

El software VFC 3.2,13) permite obtener varios indicadores, a partir de las cifras de los cardiointervalos. Con este se evaluó la respuesta inicial a la bipedestación, en un grupo de jóvenes (cubanos) que padecen SVV, con el objetivo de identificar los indicadores cuantitativos candidatos, a posibles predictores de una respuesta cardiovascular inadecuada ante la bipedestación activa.

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo en el Hospital Militar Central “Dr. Carlos J. Finlay”, desde enero de 2009 a enero del 2019, previa autorización del comité de ética de la institución.

Sujetos

El estudio incluyó 132 estudiantes jóvenes, del sexo masculino, sin antecedentes de enfermedades crónicas ni haber tenido pérdida de conciencia; a quienes se les realizó un examen clínico para clasificarlos como supuestamente sanos.

Se evaluó con el mismo método, a pacientes del sexo masculino, que fueron remitidos por los servicios de medicina interna o neurología, por tener un síncope de bajo riesgo, probablemente reflejo, situacional u ortostático y que cumplían con los criterios del grupo de trabajo sobre síncope, de la Sociedad Europea de Cardiología,2) con el propósito de realizarles un estudio de la actividad del SNA.

Se incluyeron 156 de estos pacientes, una vez que dieron su consentimiento para participar en este estudio. Se excluyeron quienes tenían antecedentes personales de enfermedades cardiovasculares, neurológicas, psiquiátricas, endocrino - metabólicas, insuficiencia renal crónica, neumopatías con compromiso de la capacidad ventilatoria, alto consumo de alcohol, uso de drogas o medicamentos con acción sobre el SNA.

Los sujetos de la investigación se agruparon en:

Grupo A: controles (132 sujetos supuestamente sanos, con prueba de tolerancia a la bipedestación activa negativa).

Grupo B: sujetos con antecedentes de SVV y bipedestación negativa (111 sujetos con respuesta negativa ante la bipedestación prolongada).

Grupo C: sujetos con antecedentes de SVV y bipedestación positiva (45 sujetos con respuesta negativa ante la bipedestación prolongada).

Variables y procedimientos

A todos los sujetos se les recogieron los datos demográficos: edad, talla y peso. Además, se registró la FC basal, tensión arterial (sistólica y diastólica), electrocardiograma, procesamiento y obtención de indicadores en una habitación tranquila y climatizada (a 23 - 26 °C). Ningún sujeto se encontraba en ayuno y refirieron sentirse bien. El electrocardiograma fue registrado y almacenado de forma digital, con frecuencia de 200 Hz, con el RITMOCARD versión 3.2, de acuerdo con los procedimientos de su manual de usuario.14

Todos los casos se estudiaron en posición de decúbito supino, en una camilla horizontal, sin almohada, en condiciones de reposo, con respiración espontanea, relajado y evitando mover el cuerpo durante 10 min. A continuación, adoptaron la bipedestación y permanecieron así durante 30 min. Los sujetos que no presentaron manifestaciones clínicas vasovagales, conformaron el grupo B, mientras que quienes sí tuvieron, conformaron el grupo C.

Al finalizar los registros, se realizaron las mediciones de los cardiointervalos R-R en milisegundos (ms), que fueron detectados y medidos de forma automática. El procedimiento fue comprobado off-line por un especialista y desechados los registros con artefactos, así como los sujetos con trastornos del ritmo. Las series de cardiointervalos fueron procesadas con el software médico VFC32.13 Se evaluaron las secuencias de cardiointervalos alrededor del momento en que el sujeto se puso de pie, 60 s antes y hasta 40 s después. Los indicadores obtenidos y procesados, se mencionan a continuación.

Indicadores posicionales, temporales, ordinales y relacionales:

RR0: valor del cardio intervalo (ms) en el momento que el sujeto se pone de pie.

RR15: valor del cardio intervalo (ms) que ocupa la posición de orden 15 en la secuencia de 40 s a partir del RR0.

RR30: ídem al anterior, correspondiente a la posición 30.

I3015: cálculo por la relación RR30/RR15 en unidades adimensionales.

TPORR15: sumatoria, expresada en s, del valor del cardio intervalo desde RR0 hasta RR15.

TPORR30: ídem al anterior, referido a RR30.

DT3015: diferencia de tiempo entre el RR30 y el RR15, considerando TRR30 - TRR15.

RRMN: corresponde al valor del cardiointervalo de menor duración en la secuencia de 40 s (ms).

RRMX: corresponde al valor del cardiointervalo de mayor duración en la secuencia de 40 s (ms).

IMAXMIN: cálculo por la relación RRMX y RRMN, en unidades adimensionales.

ORDERRMN: posición que ocupa en la secuencia de 40 s el RRMN a partir del RR0 .

ORDERRMX: ídem al anterior, para el cardiointervalo RR máximo.

DIFNOMXMN: calculado según la expresión ORDERRMX - ORDERRMN.

TPORRMN: sumatoria, expresada en s del valor del cardiointervalo desde RR0 hasta RR mínimo (no incluye al valor de RR mínimo).

TPORRMX: sumatoria, expresada en s, del valor de los cardiointervalos desde RR0 hasta RR máximo.

DTRRMXMN: expresada en s de la expresión TRRMX-TRRMN.

Indicadores promedio:

RRSUP: media de los intervalos RR 60 s antes de RR0.

MEDIA MIN: media aritmética, expresada en ms, correspondiente a la sumatoria de los 2 cardiointervalos precedentes y subsecuentes al RR mínimo, incluyendo el valor de este (5 valores).

MEDIA 40S: media aritmética, expresada en ms, de los cardiointervalos incluidos en la secuencia de 40 s ulteriores a RR0 .

Indicadores de la velocidad de los cambios:

IFCB: incremento de FC por bipedestación; diferencia expresada en latidos por minuto entre la media de supino y el RR mínimo, calculada por la expresión (60000/RRMIN) - (60000/RRSUP).

VMAXTAQ: velocidad máxima de taquicardia, expresada en latidos cardíacos, para alcanzar la máxima taquicardia, calculada por la expresión ((60000/RRMN) - (60000/RRSUP)) / TPORRMN.

IACEL: índice de aceleración, expresado en unidades normalizadas (%), calculado según la expresión ((RRSUP - RRMN) / RRSUP) × 100.

IFRENO: índice de frenado, expresado en unidades normalizadas (%), calculado según la expresión: ((RRMX-RRMN) /RRSUP) × 100.

Se utilizó la prueba de análisis de varianza (ANOVA), así como las pruebas post hoc de Fisher LSD, cuando fue significativa para variables de distribución normal y Kruskal Wallis, cuando la variable no cumplió con la condición de distribución normal. Las pruebas estadísticas se realizaron con el paquete estadístico STATISTICA versión 8.0.15 En todas las pruebas de hipótesis, se fijó un nivel de significación de 0,05.

Resultados

Los valores correspondientes a edad, talla, peso, FC basal y tensiones arteriales sistólica y diastólica de cada grupo, medidas antes de comenzar los registros, se muestran en la tabla 1. La comparación de estos indicadores entre los grupos, utilizando la prueba ANOVA, solo mostró diferencias significativas para la FC basal (p = 0,001). Esta fue significativamente menor en los pacientes del grupo B con respecto al grupo control (p < 0,05), así como que los valores observados para el grupo C de pacientes, fueron significativamente mayores que los del grupo B de pacientes (p < 0,05).

Tabla 1 Valores observados y resultados de las comparaciones de los principales indicadores vitales en el grupo de controles sanos y en los dos grupos de pacientes. Los valores de las variables se muestran como media ± desviación estándar

| Variables | Grupo A (n = 132) | Grupo B (n = 111) | Grupo C (n = 5) | ANOVA (p) |

|---|---|---|---|---|

| Edad (años) | 20,25 ± 2,40 | 19,94 ± 2,24 | 19,90 ± 2,13 | 0,081 |

| Talla (cm) | 170,07 ± 7,55 | 171,90 ± 7,46 | 171,75 ±7,14 | 0,069 |

| Peso (Kg) | 66,92 ± 11,15 | 63,87 ± 12,11 | 64,90 ± 12,44 | 0,156 |

| FC (Lat/min) | 72,71 ± 9,39 | 68,44 ± 10,59 | 73,09 ± 9,73 | 0,001 *◊ |

| TAS (mm de Hg) | 119,50 ± 13,63 | 116,11 ± 11,73 | 116,93 ± 2,90 | 0,199 |

| TAD (mm de Hg) | 73,57 ± 8,70 | 72,12 ± 10,06 | 73,64 ± 9,24 | 0,593 |

Leyenda: ANOVA análisis de varianza de una clasificación de entrada, así como los grupos en que la prueba post hoc de Fisher LSD fue significativa.

* Diferencia significativa p < 0,05 entre grupo A y B.

◊ Diferencia significativa p < 0,05 entre grupo B y C.

TAS - Tensión arterial sistólica.

TAD - Tensión arterial diastólica.

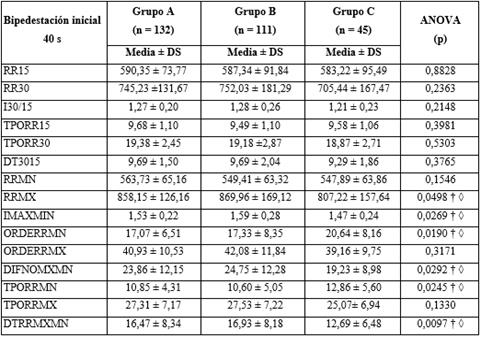

En la tabla 2 se muestran los resultados de indicadores cuantitativos de las respuestas, calculados a partir de los histogramas secuenciales de cardiointervalos RR de cada sujeto, durante la fase inicial de la bipedestación.

Puede observarse que el número de cardiointervalos RR necesarios para alcanzar el valor mínimo de RR (ORDENRRMN), así como el tiempo que transcurrió para alcanzar ese valor mínimo (TPORRMN) durante las pruebas. Fue significativamente mayor en el grupo C con respecto a los otros 2 grupos. También se encontraron en el grupo C, valores significativamente menores con respecto a los grupos A y B para el valor del: RRMX, DTRRMXMN, IMAXMIN, DIFNOMXMN.

Tabla 2 Índices cuantitativos que describen características de los cambios en los histogramas secuenciales de los cardiointervalos RR, durante la bipedestación inicial. Los valores de las variables se muestran como media ± desviación estándar

Leyenda: ANOVA análisis de varianza de la clasificación de entrada, así como entre cuáles grupos la prueba post hoc de Fisher LSD fue significativa.

† Diferencia significativa p < 0,05 entre grupo A y C.

◊ Diferencia significativa p < 0,05 entre grupo B y C.

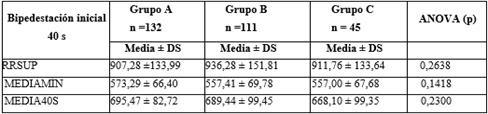

En la tabla 3 se muestran los resultados de la medición de indicadores promedio antes y durante la fase inicial de la bipedestación, no se constató diferencias significativas entre los grupos, en ninguno de ellos.

Tabla 3 Indicadores promedio de los cambios en los histogramas secuénciales de los cardiointervalos RR, antes y durante la bipedestación inicial. Los valores de las variables se muestran como media ± desviación estándar.

Leyenda: ANOVA análisis de varianza de una clasificación de entrada, así como entre cuáles grupos las pruebas post hoc de Fisher LSD fue significativa.

En la tabla 4 se muestran los resultados para otro grupo de indicadores. El IFCB y el IACEL, resultaron significativamente mayor para los dos grupos de pacientes respecto al grupo de controles sanos. La VMAXTAQ durante la prueba resultó mayor para los pacientes del grupo B con respecto a la de los pacientes del grupo C y al grupo A. Por último, el IFRENO fue significativamente menor para los pacientes del grupo C respecto a los otros dos grupos.

Tabla 4 Índices que relacionan matemáticamente algunos de los índices expuestos en la tabla 2 y que describen otras características puntuales de los cambios en los histogramas secuenciales de cardiointervalos RR en el curso del tiempo durante la bipedestación inicial. Los valores de las variables se muestran como media ± desviación estándar.

Leyenda: ANOVA análisis de varianza de una clasificación de entrada, así como entre cuales grupos las pruebas post hoc de Fisher LSD fue significativa.

§ Kruskal Wallis ANOVA_ análisis de varianza de una clasificación de entrada (Variable que no cumplió con la condición de distribución normal), así como entre cuales grupos las pruebas post hoc de Fisher LSD fue significativa.

* Diferencia significativa p < 0,05 entre grupos A y B

† Diferencia significativa p < 0,05 entre grupos A y C

◊ Diferencia significativa p < 0,05 entre grupos B y C

Discusión

El estrés que representa pasar a la posición bípeda, requiere la integración de múltiples y complejos mecanismos de control cardiovascular. El SNA constituye el mecanismo principal a corto y mediano plazos ante los cambios de posición.16 Los indicadores usados, permitieron caracterizar los grupos estudiados, durante las interacciones que se producen en el momento del cambio de posición y determinar su importancia.

En la bipedestación inmediata, no se pudo constatar diferencias significativas en los indicadores clásicos; RR15, RR30, el tiempo para alcanzarlos y su relación. Sin embargo, se encontraron otros que diferenciaron a cada grupo respecto a los otros dos. En el grupo A, el índice de aceleración y el IFCB fueron significativamente menores que en los grupos B y C (pacientes). Fueron los únicos indicadores que presentaron valores similares en los dos grupos de enfermos y pueden servir para diferenciar a pacientes de SVV de controles sanos. Este resultado apunta a que en ellos, existe un desbalance simpático/vagal, con un incremento neto en la intensidad de la estimulación simpática en los primeros 10 a 12 s de la bipedestación.

En el grupo B los valores absolutos de la VMAXTAQ, fueron significativamente mayores respecto a los otros dos. Este indicador evalúa la rapidez de la respuesta autonómica, que se produce cuando el individuo cambia a bipedestación.11 Este resultado puede haberse producido por una inhibición parasimpática y excitación simpática, que fue más intensa y rápida que en los otros dos grupos.

El grupo C presentó diferencias significativas con respecto a los otros dos, en un número mayor de indicadores, lo que caracteriza mejor su respuesta. Estas fueron: un mayor tiempo y número de intervalos para alcanzar el RR mínimo, así como el RR máximo, la relación máximo/mínimo, la diferencia del tiempo y número de RR entre el máximo y el mínimo (menores significativamente que en los otros dos grupos). Esto puede interpretarse como que, aunque la respuesta simpático-vagal de predominio simpático en el grupo C, fue tan intensa como en el grupo B, fue significativamente más lenta que en los otros dos grupos y que la recuperación o rebote vagal, fue también significativamente más rápida y menos intensa que en los otros 2 grupos.

Si se divide la bipedestación inmediata en dos fases: inicial (de 10 -15 s) y recuperativa (los 25 s siguientes), se encuentra que en la primera fase, se produjo una estimulación simpática neta en los tres grupos, pero que fue significativamente más intensa en los grupos de pacientes, los que se diferenciaron a su vez entre ellos, ya que en el grupo B, esa respuesta fue significativamente más rápida que en los otros dos grupos. Mientras que durante la fase recuperativa se produjo, también en los tres grupos un rebote vagal, con incremento del tiempo de duración de los intervalos RR. Pero en esta fase los grupos A y B no presentaron diferencias entre sí. Sin embargo, ambos se diferenciaron del grupo C, que se mantuvo con un predominio simpático neto durante toda esta fase.

Se conoce que el incremento de la FC durante la bipedestación es mediado, en un inicio, por una inhibición vagal en sus primeros 3 a 5 s, seguido por una estimulación simpática que provoca un acortamiento de los intervalos RR,17,18 por lo tanto, en el grupo C, debe de haber ocurrido una demora en iniciarse todo este mecanismo en casi en 3 s, con un rebote vagal más rápido y de menor intensidad.

En opinión de los autores de este trabajo, los intervalos RR mínimo y máximo son los indicadores más potentes para explorar este proceso en estos sujetos, ya que reflejan con mayor fidelidad la dinámica cronotrópica del corazón, ante los cambios producidos por la regulación autonómica cardiovascular.

En la literatura se reportan trabajos que evalúan las diferencias que existen, en la respuesta autonómica, entre la posición de supino y la fase inicial de la bipedestación de sujetos sanos, así como las diferencias de esa respuesta entre grupos de sujetos, como los que padecen de SVV, usando los indicadores de la variabilidad de la frecuencia cardiaca en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Aunque ninguno utilizó un protocolo similar, tienen en común considerar la fase inicial de la bipedestación como un período de alrededor de cinco minutos y en ocasiones promedian sus indicadores con respecto al total de ese tiempo.11,19,20,21

Este proceder enmascara lo que ocurre en las interacciones del SNA durante este rápido e intenso cambio del estado funcional y que exigen su modulación fina y constante. Por lo que se utilizó un conjunto amplio de variables empleadas por diferentes autores que permitiera detallar la dinámica de la actividad neurovegetativa, encontrando diferencias marcadas entre los tres grupos, lo que posibilitó diferenciar claramente el comportamiento de la actividad reguladora del SNA. Esto, desde los primeros s de la bipedestación en que se observó un incremento simpático, además, entre los 10 y 15 s de la bipedestación, ocurre un rebote vagal, se frena esa actividad, durante aproximadamente 4 a 8 s más, para alcanzar cierta estabilización en los siguientes 20 s. Queda a un nivel intermedio entre el máximo predominio simpático alcanzado, y el basal. La comprobación de diferencias en los valores de las variables en los grupos estudiados, denota las diferencias en el funcionamiento del SNA de cada uno de ellos y permite, por tanto, la posibilidad de considerar a algunos de esos indicadores como potenciales pronosticadores del resultado final de la prueba. No obstante, las diferencias en cuanto a metodologías empleadas, se compararán los resultados y harán los comentarios pertinentes.

Al igual que en este trabajo, algunos investigadores reportan un incremento de la actividad simpática.19,22 En un estudio de sujetos normales, sin respiración controlada, con una inclinación de 90 grados, en una mesa basculante, descansando sobre sus pies (muy parecido a la bipedestación activa utilizada en este trabajo), pero el momento de la bipedestación que ellos estudiaron, fue cuando se alcanzó la estacionariedad del tacograma, presumiblemente entre 50 y 70 s después de bipedestación. Antes de ese tiempo, se suceden cambios muy ostensibles en la duración de los intervalos RR, por lo que, para caracterizar de modo preciso los cambios rápidos que se producen, son necesarios otros indicadores, como los evaluados en este trabajo, en la fase inicial inmediata de la bipedestación. Otro trabajo,22 aunque encuentra predominio de actividad simpática entre los jóvenes con SVV, es en estudios de 24 horas.

En este aspecto, otro reporte11 estudió el efecto de la edad sobre la bipedestación activa en sujetos supuestamente sanos. El grupo A de este trabajo difiere en varios indicadores con respecto a los del trabajo citado. Esas diferencias, pudieran ser explicadas, precisamente, por la diferencia de edad aquí expuesta (20,25 ± 2,40) y la de los grupos del trabajo de Cybulsky (24,1 ± 1,1; 38,3 ± 4,7; 55,5 ± 2,7) ya que, como demuestra, se producen diferencias significativas en casi todos los indicadores a medida que aumenta la edad, lo que coincide con los resultados de otros investigadores.23

García A y otros,21 estudiaron la FC en la bipedestación inmediata en el SVV, y no encontraron diferencias. Sin embargo, otro autor19 reporta un incremento de la FC mayor de 18 latidos/min durante los primeros 6 minutos de la inclinación, como un fuerte predictor de positividad en dicha prueba. En opinión de los autores de este artículo, las contradicciones en estos reportes están relacionadas con que solo se utilizó como indicador, la FC.

La metodología y procedimientos de este estudio comparativo, fueron útiles para encontrar diferencias electrofisiológicas, que pueden considerarse candidatos a predecir una respuesta cardiovascular inadecuada en pacientes con SVV. El método de utilizar varios indicadores fortalece el estudio y permite mejorar la valoración cualitativa y cuantitativa de los rápidos cambios que se suceden durante la bipedestación activa inmediata.