Mi SciELO

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Economía y Desarrollo

versión On-line ISSN 0252-8584

Econ. y Desarrollo vol.156 no.1 La Habana ene.-jun. 2016

ARTÍCULO ORIGINAL

El modelo económico cubano: reflexiones desde una perspectiva macroeconómica

The Cuban Economic Model: Reflections since a Macroeconomic Perspective

Vilma Hidalgo de los Santos

Universidad de La Habana

RESUMEN

La nueva agenda económica para el desarrollo y la sostenibilidad de los logros sociales alcanzados en Cuba ha identificado el crecimiento económico como condición necesaria, direccionando el debate hacia los problemas internos de funcionamiento del modelo. El presente artículo analiza las condiciones de partida, así como las medidas implementadas, para sugerir algunas recomendaciones esenciales desde una perspectiva macroeconómica e institucional, enfatizando en la importancia de la secuencia y consistencia del programa. Las claves para el crecimiento en Cuba parecen estar en las ganancias de eficiencia, la recuperación de una trayectoria de inversión de calidad, la capacidad innovadora portadora del capital humano y una adecuada inserción externa. La secuencia de la estrategia de crecimiento no es trivial en la medida que permita actuar sobre los cuellos de botella y mantener el equilibrio interno y externo para evitar retrocesos. Como ingredientes básicos para flexibilizar las tensiones entre crecimiento y equilibrio se destacan dos acciones estrechamente relacionadas: las requeridas transformaciones estructurales e institucionales y la nueva estrategia de inserción internacional.

PALABRAS CLAVE: Cuba, macroeconomía, modelo económico, transformaciones económicas.

ABSTRACT

The new economic agenda for development and sustainability of the social advances achieved in Cuba has identified the economic growth as a necessary condition, guiding the debate toward the internal problems of the model functioning. The present paper analyzes the starting conditions, as well as the measures taken to follow some basic recommendations since a macroeconomic and institutional perspective, making emphasis on the significance of the sequence and consistency of the program. The keys for growing in Cuba seems to rest upon the profits of efficiency, the recovering of an investment path of quality, the innovative capacity bearer of human capital and a proper external insertion. The growth strategy sequence is not trivial inasmuch it allows acting on the bottlenecks and maintaining the internal and external balance for avoiding backward steps. As the main ingredients to relax tensions between growing and balance, we highlight two closely linked actions: the required structural and institutional transformations and the new strategy of international insertion.

KEYWORDS: Cuba, macroeconomics, economic model, economic transformations.

Introducción

A lo largo de los últimos cincuenta años, Cuba se ha enfrentado a la complejidad de construir un modelo económico socialista funcional a las aspiraciones políticas y sociales de la Revolución Cubana, desde su condición de economía pequeña y subdesarrollada y en un entorno internacional sumamente adverso, especialmente en las últimas décadas.

Resultado de las lecciones aprendidas, a partir de su propia experiencia y de los paradigmas internacionales, recientemente se sometió a un amplio debate una nueva agenda económica para construir una "sociedad más próspera para todos los cubanos" expresada en los llamados Lineamientos de la política económica y social. Ellos sintetizan los ejes principales de una de las transformaciones más profundas en materia de política económica que se hayan realizado en el período revolucionario, y, al propio tiempo, definen ambiciosas metas de desarrollo económico y social para los próximos años.

Este carácter distintivo del nuevo programa económico denominado "actualización del modelo económico" consiste en reconocer, desde una revisión crítica de la experiencia precedente, la necesidad de introducir cambios en la estructura socioeconómica y el proceso de regulación y gestión dentro de los marcos del modelo socialista, preservando sus principios esenciales de igualdad de oportunidades y justicia social. Tanto en el ámbito económico como en el social hay un énfasis en la necesidad de avanzar con base en la eficacia, lo que imprime un carácter pragmático a las nuevas transformaciones. Identificar el crecimiento económico como condición necesaria para el desarrollo y la sostenibilidad de los logros sociales alcanzados, sin desestimar el impacto negativo de los factores externos, ha direccionado la agenda hacia los problemas internos de funcionamiento del modelo.

El camino de la implementación del programa no ha sido fácil y aún persisten muchos obstáculos para alcanzar las metas de crecimiento a las que se aspira. El presente artículo se concentra en el análisis de las condiciones de partida para sugerir algunas medidas claves desde una perspectiva macroeconómica e institucional. Considerando que, en última instancia, la velocidad del programa responde a enfoques de economía política se enfatiza en la secuencia y consistencia como elementos claves. Análogamente, se destaca la importancia de construir marcos institucionales coherentes con las nuevas políticas a fin de facilitar su instrumentación y potencial eficacia.

Después de caracterizar, en una primera sección, el entorno económico e institucional en transformación, en la segunda parte se discute acerca de las opciones de políticas estructurales y macroeconómicas a partir de los avances en los últimos años. En el último apartado se argumenta que las ganancias de eficiencia, la estabilidad macroeconómica, la inversión de calidad y las políticas intencionadas de inserción externa constituyen premisas para el crecimiento de largo plazo.

Entorno económico e institucional: el punto de partida

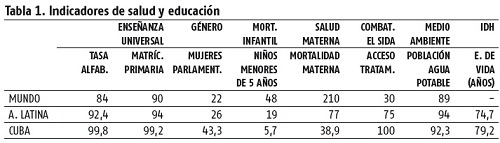

Cuba ha logrado grandes avances sociales, resultado de una eficaz política social y de la voluntad de asignar una alta proporción del PIB al gasto social, hoy día más del doble del promedio de la región latinoamericana. Actualmente, se ubica en el rango de países con altos índices de desarrollo humano, por encima de la mayor parte de los países de la región de América Latina, incluso con ingresos per cápita superiores. Además, exhibe cifras equivalentes a la de países desarrollados en varios indicadores de salud y educación (tabla 1), contemplados dentro de las llamadas metas del milenio.

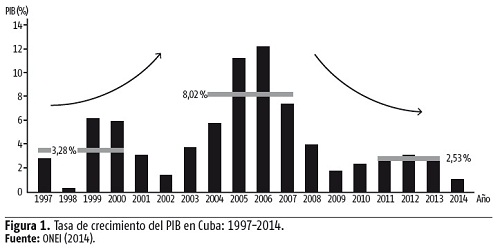

Las metas sociales se han alcanzado en condiciones económicas muy adversas, especialmente a partir de los años noventa cuando cambiaron radicalmente las relaciones internacionales de la Isla. Desde entonces, se observa una tensa relación entre desempeños económicos y sociales, afectándose los niveles de inversión y así el crecimiento. Como puede observarse en la figura 1, posteriormente a una tendencia inestable de recuperación, el PIB se desaceleró hasta el año 2014.

Preservar los objetivos sociales, clave del consenso político para las transformaciones, y al propio tiempo avanzar hacia una sociedad próspera con base en la eficacia, la racionalidad y la sostenibilidad, han fortalecido la visión del crecimiento como condición necesaria para el desarrollo. Resultado de una reflexión en la sociedad cubana y la revisión de los patrones de crecimiento, se reconocen problemas esenciales asociados a la excesiva centralización y regulación administrativa en el sector empresarial, la sobredimensión del aparato estatal y de las empresas públicas, la indefinición de funciones estatales y empresariales en la estructura organizacional, el débil rol del mercado y los precios en la economía, entre otros aspectos contrarios a la eficiencia y el crecimiento.

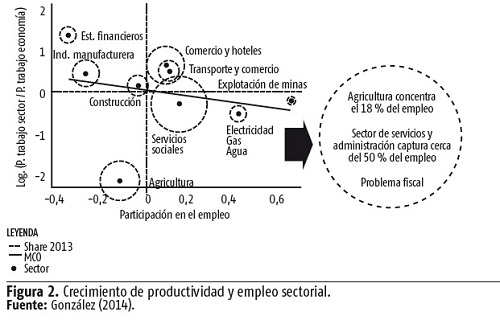

Al respecto, se observan productividades medias heterogéneas y estancadas en varios sectores, a excepción de algunas industrias con adecuados desempeños, como el turismo, los productos y servicios médicos farmacéuticos, el níquel y las telecomunicaciones. Estudios empíricos muestran amplias brechas de ineficiencia hacia dentro de los sectores, especialmente en la industria y la agricultura, así como que el cambio estructural no ha sido a favor del crecimiento. La agricultura y la industria se estancaron y perdieron participación en más de 3 y 4 puntos, respectivamente, en diez años. La agricultura aporta solo el 4 % del PIB pero concentra el 18 % del empleo. De otro lado, se desplazó fuerza de trabajo de manera desproporcionada hacia el sector de los servicios y, en particular, hacia la administración, que hoy captura cerca del 50 % del empleo en el sector público; lo cual, además, plantea un problema fiscal (figura 2).

Esta dispersión de productividades al interior de los sectores es común en otros países de América Latina y explica una proporción importante de la baja productividad de sus economías.(1) En el caso de Cuba responde, entre otros factores, a barreras institucionales que dificultan la movilidad del factor trabajo y al hecho de que no siempre estas diferencias en productividad se reflejan en diferentes salarios (Galtés, 2015).

Cerrar las brechas de ineficiencia aliviaría las tensiones potenciales de un mayor decrecimiento sobre el equilibrio interno y externo, de ahí el énfasis de estos temas en los Lineamientos de la política económica. La pregunta es cuán fácil resulta alcanzar este objetivo considerando la complejidad de las medidas que necesariamente se tienen que involucrar para corregir el sistema de precios relativos sobre la base de un mayor protagonismo del mercado y grado de descentralización, y para rediseñar los marcos institucionales (regulación, sistema de incentivos, normas y leyes, estructura organizacional) para alinearlos con los objetivos de la política económica y social, e incorporar nuevos actores a las dinámicas productivas. La complejidad también deviene de la interacción (o relación bidireccional) que surge durante el período de implementación entre las nuevas políticas y los marcos institucionales.

Conjuntamente con los problemas de eficiencia, se identifican otras barreras al crecimiento, como son la aguda dependencia estructural del sector externo, la baja capacidad de ahorro doméstico para financiar la inversión requerida y superar el retraso en infraestructura tecnológica y productiva, la contribución decreciente de la fuerza de trabajo calificada, los problemas de financiamiento externo debido, fundamentalmente, al bloqueo económico impuesto por EE.UU. a Cuba, entre otros (Hidalgo y Cribeiro, 2010).

Sin dudas, el problema más agudo que enfrenta la nueva agenda económica es la dualidad monetaria. Esta condiciona un entorno económico e institucional bajo el cual conviven diversos circuitos económicos con diferentes reglas del juego en cuanto a regulación, protagonismo del mercado, formación de precios, acceso a la divisa y tasas de cambio de referencia.(2) Asimismo, ha distorsionado el sistema de precios relativos con un impacto muy nocivo sobre el proceso de asignación de recursos, imponiendo una carga a los sectores más dinámicos, generando sesgos antiexportadores y obstaculizando la potencial articulación de cadenas productivas (Hidalgo y Doimeadiós, 2011).

La dualidad monetaria también ha dado lugar a un universo de cuasifiscalidad cuya magnitud no es desestimable. Los diferenciales cambiarios producto de la sobrevaluación de la tasa de cambio empresarial y el régimen de tasas de cambio múltiples generan un sistema de impuestos y subsidios implícitos no reflejado en el presupuesto de manera transparente. De otro lado, la segmentación condujo a una peculiar administración de los recursos fiscales, en lo cual coexisten tres mecanismos de asignación de recursos: el Presupuesto del Estado, la Cuenta de Financiamiento, y el Plan de Divisas. Este gran mecanismo no solo genera cuasifiscalidad, sino también problemas de eficiencia derivados de los desfases en una u otra moneda y en los plazos de ejecución de los presupuestos.

En adición, otros factores institucionales asociados a la presencia de "restricciones fiscales y financieras blandas" de carácter sistémico también son fuentes de cuasifiscalidad. Entre ellos, la indefinición de fronteras entre funciones estatales y empresariales, la ausencia de una ley de liquidación para el sector empresarial, el débil rol del sistema financiero en el proceso de asignación de recursos, la débil eficacia de los mecanismos de resolución de disputas, el deficiente sistema de cobros y pagos e irrespeto a los contratos, el exceso de mecanismos administrativos y decisiones discrecionales en la regulación económica (Hidalgo y Barceló, 2012). Como resultado de esta situación existe una carga financiera sobre el sector productivo más dinámico, ya sea proveniente de empresas con retrasos tecnológicos y problemas de competitividad o a través de los subsidios implícitos por diferenciales en tasas de interés o tasas reales negativas, entre otras.

Las empresas estatales operan en la práctica en condiciones de garantías implícitas o explícitas del Estado y, en consecuencia, los esfuerzos por fortalecer la disciplina fiscal a través de otros arreglos institucionales pierden efectividad. Así, por ejemplo, el incumplimiento de contratos en el sector empresarial, conocido como "cadena de impagos", es un mecanismo ineficiente de crédito, nocivo para la salud del sector empresarial, el sistema financiero y el equilibrio fiscal. Estudios empíricos demuestran una correlación negativa entre el comportamiento de los déficits fiscales y la magnitud de dicha deuda (Hidalgo y Doimeadiós, 2011) y, por consiguiente, una pérdida de eficacia de las metas fiscales.

La acción simultánea de estos factores ha generalizado un sistema de incentivos en el sector de empresas públicas contrario a la eficiencia económica, agudizando la carga fiscal y el círculo vicioso de estancamiento. Los problemas de productividad han impedido recuperar los salarios en el sector público, en tanto gran parte de los precios se indexaron a la tasa de cambio de 24 CUP/CUC. A ello se suma la pérdida de participación del salario en el ingreso familiar y la ampliación de la brecha entre salarios e ingresos familiares provenientes de otras fuentes o de la actividad no estatal. De otro lado, el contraste entre los bajos estándares de productividad del trabajo en el sector de transables y las altas tasas de empleo en el de no transables provocó tensiones en los equilibrios macroeconómicos (externos e internos), difíciles de administrar.

Los mercados y precios en la economía cubana presentan las siguientes características:

" El modelo económico cubano se ha caracterizado por un escaso protagonismo de los mercados, tanto de bienes laborales como financieros. En consecuencia, el sistema de precios trasmite información muy limitada para el proceso de asignación de recursos y toma de decisiones.

" Las empresas públicas operan bajo un modelo empresarial relativamente centralizado, donde predominan estructuras monopólicas u oligopólicas, con excepción de algunos sectores más sometidos a la competencia, como puede ser el turismo, y coexisten diferentes mecanismos de formación de precios. En cambio, en el sector no estatal los precios, en principio, se fijan con base en las condiciones de oferta y demanda, pero están impactados por múltiples factores institucionales: regulaciones vigentes (limitaciones sobre actividades y escalas), restricciones al comercio exterior y la divisa, problemas de información y riesgo, cadenas incompletas, entre otros.

" Los mercados financieros son muy incipientes, aunque recientemente comienzan a darse pasos para fomentar el crédito al sector no estatal, así como un mayor protagonismo del sistema bancario en la asignación de recursos para proyectos de inversión. No obstante, prevalecen mecanismos administrativos para fijar las tasas de interés y, por lo tanto, no reflejan adecuadamente el costo de oportunidad del financiamiento. El sistema bancario está básicamente segmentado, pero se han tomado medidas para una mejor administración de la liquidez a partir de la creación del mercado interbancario.

" No existe un mercado propiamente de divisas, sino una multiplicidad de esquemas cambiarios. En el sector público funciona un tipo de cambio oficial (uno a uno) de carácter contable. Por lo tanto, se acompaña de controles cambiarios en ambas monedas, CUP y CUC, pues esta última enfrentó una crisis de convertibilidad a inicios del milenio.

" En cuanto al mercado laboral, en el sector público están reguladas las tarifas y plazas por el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, en los últimos años se avanza hacia una mayor descentralización en el sector empresarial. En cambio, las regulaciones hacia el sector no estatal se reducen a tarifas de salario mínimo y pagos a la seguridad social, por lo que los salarios se forman en condiciones de oferta y demanda. La contratación del personal cubano en empresas extranjeras y mixtas se realiza por entidades estatales empleadoras con tarifas prefijadas en dólares y un tipo de cambio de 2 CUP/CUC, exceptuando la Zona Especial de Desarrollo del Mariel que cuenta con un tipo de cambio más favorable (10 CUP/CUC).

Como se mencionó antes, el crecimiento se ve limitado también por una dependencia externa de carácter estructural. Hay una significativa elasticidad del PIB y las exportaciones a las importaciones, lo que provoca tensiones en los balances comerciales en períodos de acelerado crecimiento (Quiñones y Torres, 2015). Este fenómeno, observado también en muchos países de la región, obedece en el caso de Cuba a la distorsión del tipo de cambio que introduce la dualidad. De otro lado, hay señales de vulnerabilidad asociadas a los shocks de términos de intercambio debido a la concentración del comercio exterior y el deterioro de la balanza de bienes respecto a los servicios. Finalmente, las restricciones de liquidez, explicadas esencialmente por el bloqueo económico, agudizan los problemas de balanza de pagos. La situación financiera ha obligado a realizar ajustes de cuenta corriente en relación con las necesidades del crecimiento. En los últimos años el servicio de la deuda ha representado una importante carga, entre el 3 y 4 % del PIB, que agudiza las tensiones de las finanzas externas.

Romper el círculo vicioso de crecimiento restringido por balanza de pagos tampoco es una panacea. Además de las barreras a la eficiencia del sector exportador y los encadenamientos productivos, es notorio el crecimiento de la importación de alimentos y combustibles en el total de importaciones durante el milenio, así como también el desplazamiento de los bienes de capital por bienes intermedios (figura 3). La contracción relativa de bienes de capital importado no solo refuerza el retraso en la infraestructura productiva y tecnológica, a causa de las persistentemente bajas tasas de inversión (entre 9 y 14 %), sino también obstaculiza el acceso a tecnologías más modernas y, así, coloca a la economía en condiciones muy desventajosas de competitividad. La escasa diversidad y complejidad tecnológica de la producción doméstica, emerge como obstáculo para la inserción en las ramas más dinámicas del comercio internacional.

La brecha de ahorro doméstico e inversión ha sido fuente estructural de los desequilibrios internos y externos. Aunque en los indicadores de déficits fiscales el PIB y el IPC se mantienen en rangos aceptables, son manifiestos otros factores de desequilibrio interno, tales como: la cadena de impagos y otras formas de cuasifiscalidad, el desabastecimiento de los mercados, las tensiones de liquidez ante compromisos financieros, la baja tasa de inversión y, especialmente, los recurrentes episodios de pérdida de poder adquisitivo y convertibilidad de las monedas domésticas.

El diagnóstico expuesto resume el punto de partida que condujo a redefinir la agenda de transformaciones. No ha sido fácil el camino de implementación de las políticas iniciado. Aún persisten tensiones sobre el equilibrio, transformaciones incompletas y temas pospuestos, pero también avances en términos de reorganización productiva e institucional y señales alentadoras de recuperación.

Hacia adelante son múltiples los retos. La complejidad de implementar la unificación monetaria, así como una nueva ley de empresas, de endurecer los arreglos monetarios y fiscales no es solo técnica, sino fundamentalmente política. Asimismo, exigir nuevas reglas en condiciones de precios distorsionados y rígidas regulaciones administrativas podría asfixiar a empresas con oportunidades. Por lo tanto, la secuencia y la consistencia del programa son elementos muy relevantes.

Transformaciones estructurales: agenda pendiente

Las transformaciones estructurales en los próximos años deberán concentrarse, al menos, en tres direcciones. La primera: lograr que el sistema de precios desempeñe el rol que le corresponde en el sistema económico. La segunda: reformular las "reglas del juego" bajo las cuales deben establecerse las relaciones entre las empresas y el Estado en el nuevo modelo de gestión, materializadas en un sistema de normas y formas organizacionales consistentes. La tercera: redefinir el rol de las formas no estatales en el modelo económico. Especialmente las dos primeras exigen movilizar incentivos macro- y microeconómicos a favor de la productividad y competitividad del sector productivo. En consecuencia, y en sintonía con la nueva conceptualización de la relación entre mercado y planificación, también se requiere de una revisión de las estructuras alternativas de organización para planificar y monitorear el desempeño económico.

En algunos de estos frentes se observan avances en los últimos años (anexo 1). Una de las primeras acciones fue la ampliación de formas productivas no estatales, con impactos positivos sobre la eficiencia y los equilibrios macroeconómicos. Hay claras mejoras de productividad en sectores tales como agricultura, transporte, construcción y servicios; existe un ambiente más competitivo y, al propio tiempo, un mejor aprovechamiento de las capacidades productivas. Es notoria, por ejemplo, la recuperación de la infraestructura de viviendas en la capital a cuenta del sector privado. Asimismo, no solo se han reducido gastos presupuestados asociados a excesos de plantillas en el sector público, sino también ha permitido incluir el sector informal y ampliar tanto la base tributaria como las contribuciones provenientes del sector no estatal. También se han creado empleos mejor remunerados y se ha estimulado la entrada de divisas.

Pero aún hay un camino importante que recorrer para explotar mejor los potenciales de estas medidas. Los marcos regulatorios vigentes son insuficientes para fomentar cadenas productivas y de exportación entre diferentes formas productivas. Las oportunidades para el desarrollo local se aprovechan escasamente y el poco desarrollo de las cadenas de suministros genera cuellos de botella que elevan los costos y estimulan la especulación; los esquemas financieros son incompletos en dicho sector, y se ha estimulado un drenaje de empleo calificado hacia actividades de baja complejidad tecnológica, debido a la profundización de la brecha salarial entre el sector público y el sector no estatal, sin que exista una reacción de política al respecto.

Consecuentemente, el sector no estatal opera a niveles elevados de precios debido a que captura los riesgos y costos y enfrenta una oferta de baja elasticidad. La mayor inflación, en tanto convive con una pospuesta reforma salarial en el sector público, ha tenido impactos regresivos sobre la distribución de ingreso.(3) El sistema financiero no ha desarrollado instrumentos para captar y canalizar el potencial ahorro interno y externo que moviliza al sector no estatal. Además, la afluencia de divisas ha ocurrido en gran medida al margen de las instituciones financieras, estimulando mercados financieros paralelos que pueden ser muy desestabilizadores, especialmente en un escenario de unificación.

En un futuro, ciertamente, el primer paso debe ser corregir los precios relativos con la unificación monetaria, la devaluación del tipo de cambio empresarial y la integración paulatina de los mercados. Pero no basta con ello, el sistema de precios deberá sustentarse en el desarrollo de mercados adecuadamente regulados; fruto de políticas públicas y marcos institucionales coherentes con los objetivos económicos y sociales del modelo socialista. Crear mercados no es sinónimo de liberalizar precios y traspasar formas productivas estatales a formas no estales. No es de esperar reacciones automáticas e inmediatas para alcanzar los objetivos deseados en el contexto de un marco institucional aún en construcción. Desplegar un programa integral e intencionado dirigido a fomentar mercados para el desarrollo es un proceso complejo que, definitivamente, involucra tiempo y un pensamiento conceptual y estratégico coherente con los propósitos de la llamada actualización del modelo.

Tal programa debe contemplar ingredientes hoy insuficientes en las políticas aplicadas, tales como leyes para respaldar claras y estables reglas sobre los derechos de propiedad (social o privada)(4) y su cumplimiento, mecanismos ágiles de tramitación legal y resolución de conflictos, dispositivos organizacionales de regulación económica, mecanismos de coordinación y consolidación de acuerdos, sistemas de información transparentes y eficientes, instrumentos de mitigación de riesgos y costos de transacción, entre otros.

En un plano concreto, especial prioridad deben recibir los incentivos para completar cadenas productivas impulsando alianzas entre el sector público y el privado a favor de objetivos comunes, creando mercados mayoristas de insumos y capital e incorporando incentivos productivos y tributarios que remuevan barreras burocráticas para la exportación. Otras medidas para mejorar el funcionamiento de los mercados se deben también impulsar, como eliminar barreras a la entrada (formales o informales) de productores o comercializadores, favorecer las economías de escala y desarrollar el crédito y los instrumentos modernos de pago. Por último, esquemas de promoción de inversión basados en mecanismos eficientes de financiamiento, programas de asistencia técnica y capacitación e incentivos a la innovación y asimilación de nuevas tecnologías pueden resultar imprescindibles dentro de este programa.

Una contradicción no resuelta adecuadamente emerge de la inconsistencia entre los incentivos para desplazar actividades y empleo hacia formas no estatales y las regulaciones que restringen los tipos de organización a lógicas de economía familiar. Los diferenciales salariales entre el sector público y el sector no estatal ocasionaron un crecimiento significativo del empleo en este último, y se espera, según declaraciones oficiales, que al término de 2015 puedan aproximarse al 30 %. Transferir empleo a un sector no estatal en estas condiciones podría resultar contrario a los objetivos de crecimiento de largo plazo. Sería conveniente revisar el alcance de las actividades y escalas productivas hoy autorizadas en las formas no estatales; así como de los propios tipos de organizaciones estatales y no estatales. La pequeña y mediana empresa en formas no estatales en un ambiente competitivo y adecuadamente regulado podría ser una opción beneficiosa en términos de eficiencia y precios. En este contexto se generarían incentivos a la innovación y, así, al incremento de productos y servicios de mayor valor agregado.

El modelo de gestión de las empresas públicas y su relación con el Estado debe continuar siendo centro de atención. Como se mencionó anteriormente, la difusa frontera entre los roles de propietario y gestor del Estado ha conducido a la generalización de garantías implícitas, agudizando problemas de "riesgo moral" y creando incentivos perversos para el crecimiento. El Estado actúa de manera automática como prestamista de última instancia, ante lo cual la responsabilidad de la empresa pierde relativa importancia.

En este sentido urge introducir una nueva ley de empresa pública y marcos regulatorios y jurídicos con cambios en las "reglas del juego", que respalden el respeto a los contratos. Estos deben abarcar temas cruciales tales como la definición entre propietario y gestor, así como relaciones contractuales entre ambos; normas de entrada, permanencia y salida de empresas; procedimientos de liquidaciones y protección a los acreedores; estructuras de mercado y defensa de la competencia, entre otros. El mayor reto estriba en generar un sistema de incentivos que, mientras favorezca la eficiencia y la estabilidad financiera, proteja al Estado de pérdidas patrimoniales derivadas de la posible bancarrota de las empresas. En otras palabras, un modelo donde el "contrato económico" obligue a internalizar tanto los beneficios como los costos para el gestor, y sustituya el "contrato implícito" que ha caracterizado las relaciones entre estos actores. De lo contrario, será muy difícil eliminar en la práctica las conductas de ablandamiento financiero y fiscal.

La organización de la industria del turismo desde sus orígenes en la década de los noventa podría ser un buen referente. Si bien susceptible de ser mejorada, incorporó una mezcla de ingredientes exitosos: 1) las empresas se organizan en cadenas cuya administración responde a contratos con el propietario; 2) se compite por calidad, precio y diferenciación de productos; 3) es un sector expuesto a la competencia internacional; 4) opera bajo esquemas de propiedad estatal y mixta, así como contratos de administración con empresas extranjeras líderes en el mercado internacional; 5) recientemente se incorporan a la actividad de manera paulatina nuevos actores no estatales; 6) son más nítidas las fronteras entre el Ministerio (función reguladora) y las cadenas (gestoras); 7) los precios se fijan con base en consideraciones de mercado pero, al propio tiempo, hay políticas regulatorias para favorecer la coordinación; 8) opera bajo esquemas financieros más flexibles (aunque aún insuficientes).

De otro lado, en los marcos de la planificación deben quedar resueltos temas tales como el grado de centralización y descentralización de las inversiones, acceso a la divisa en todas las formas productivas, balance entre precios desregulados y regulados, compromisos financieros y tributarios con el Estado, alcance y plazos para subsidios o protección, simplificación de indicadores empresariales a monitorear centralmente, entre otros. Hay múltiples estudios sobre el ciclo económico que evidencian una correlación positiva entre períodos de descentralización y crecimiento económico (Doimeadiós, 2007; Vicente, 2008).

Una configuración de los modos alternativos de organizaciones productivas debe responder, y al propio tiempo interactuar, con los marcos institucionales. El balance entre centralización y descentralización definido en el modelo económico determinará, en última instancia, los cambios en las estructuras organizacionales. Este debería favorecer adaptaciones de formas productivas de mayor autonomía a través del sistema de precios y el desarrollo de mercados, independientemente de las formas de propiedad. Al propio tiempo, establecer las requeridas salvaguardas a través de una adecuada regulación económica y un marco legal que permita mitigar riesgos; así como un eficaz sistema de planificación con énfasis en los horizontes de mediano y largo plazo. Es esencial reducir los altos costos burocráticos detrás de prácticas administrativas que intentan ejercer "desde arriba" funciones propias del mercado, las cuales deben ser sustituidas por instrumentos más eficientes de regulación directa o indirecta.

La estructura organizacional del Estado deberá ser consistente con el propósito de establecer claramente sus funciones y con la configuración del sector productivo. Aligerar el aparato del Estado solo desde la perspectiva del gasto fiscal desencadena procesos de racionalización que adelgazan los presupuestos y restringen capacidades para ejercer los mandatos. Desde una visión institucional, lo relevante es alinear la configuración organizacional con las modificaciones de las "reglas del juego", como pueden ser: el mayor grado de descentralización, los nuevos actores, los cambios en el modelo de gestión, el nuevo tipo de planificación, el mayor desarrollo de mercados, entre otras. Luego deberán desaparecer o transformarse algunas instituciones y surgir otras en correspondencia con el modelo de gestión. Por ejemplo, difícilmente se justifique hoy una estructura territorial en la agricultura que pudo ser funcional a un modelo centralizado estatal y, en cambio, son obvias las ausencias institucionales para liderar una estrategia de desarrollo integral del sector. Asimismo, resulta paradójico aspirar a un crecimiento fomentado en actividades de mayor valor agregado, sin contar con una agencia nacional de innovación que incorpore a todos los actores productivos y sociales; como también que no se fomenten formas productivas no estatales con estas capacidades.

En otro plano de análisis, en la medida en que se otorguen mayores facultades al sector empresarial deberán producirse cambios legislativos y organizacionales relevantes de manera que estas puedan ser realmente efectivas. Con el objetivo de separar las funciones estatales de las empresariales, ha comenzado recientemente un proceso de reestructuración y fusión de los ministerios ramales y de algunas empresas en órganos superiores de dirección del Estado (OSDE). Este modelo, si bien justificable en algunas industrias, podría ser contraproducente en términos de eficiencia técnica y económica para otras. Por lo tanto, sería recomendable crear dispositivos regulatorios más funcionales a estos propósitos, evitando la innecesaria concentración de la producción y, especialmente, las conductas inerciales de centralización.

De manera general, siendo consecuente con la idea de un modelo donde se pondere de manera más adecuada el rol del plan y el mercado, se visualiza un aparato administrativo más ligero y eficiente, que se apoye en el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la información, y un mayor énfasis en el sistema de incentivos.

Políticas macroeconómicas: avances y desafíos

La consolidación de la estabilidad macroeconómica es una premisa para el crecimiento económico. Ciertamente, como se expuso con anterioridad, gran parte de las tensiones monetarias y fiscales tienen su origen en los problemas del sector real de la economía y el modelo de gestión; de ahí que las transformaciones estructurales sean las más relevantes, pero también es necesario perfeccionar los diseños de las políticas macroeconómicas y el marco institucional en las que se desempeñan.

El ambiente de mayor centralización de inicios del milenio y el entorno institucional antes analizados, caracterizados por la dualidad monetaria y la segmentación de mercados, el ablandamiento fiscal y financiero, el exceso de regulación administrativa y el escaso desarrollo de los mercados, han condicionado en gran medida los diseños de las políticas macroeconómicas, restringiendo sus capacidades para administrar los equilibrios macroeconómicos. No obstante, en los últimos años también en el ámbito macroeconómico se observan importantes avances (anexo 1).

En la medida que avanzan las transformaciones estructurales e institucionales, urge priorizar las siguientes áreas de intervención sin las cuales difícilmente podrá avanzarse con la requerida celeridad: unificación monetaria y corrección de precios relativos, mejores diseños de política, consolidación de marcos institucionales para la administración macroeconómica, mayor eficacia del gasto público y mayor rol del sistema financiero en la asignación de recursos.

La gestión de las políticas macroeconómicas ha sido muy difícil en condiciones de dualidad monetaria, debido a la distorsión de los indicadores convencionalmente utilizados para fijar objetivos macroeconómicos. Las metas fiscales no cubren la totalidad del universo fiscal, mientras que los desequilibrios monetarios no solo se expresan en la inflación (reflejada en el IPC), sino también exhiben otras manifestaciones propias de situaciones de "inflación reprimida" (cadena de impagos, pérdida de convertibilidad o desabastecimiento de mercados). Una vez que se produzca la unificación y se unifiquen las cuentas públicas, podrán fijarse reglas de emisión y criterios de financiación del déficit y la deuda, compatibles con los equilibrios.

Existe una tendencia a centrarse en variables intermedias para formular objetivos y en análisis de equilibrio parcial, en parte debido a la presencia de la dualidad. La percepción de la "temporalidad" de la dualidad en contraposición a la "emergencia" para resolver problemas impostergables ha generalizado respuestas puntuales sin un enfoque integral que permita sopesar los beneficios y costos de las diversas alternativas. Por ejemplo, los sustitutos de una devaluación, como son los llamados "convertidores" para canjear monedas destinadas a financiar transacciones entre el turismo y la agricultura o fijar los salarios en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel y en empresas extranjeras.

La insuficiente disponibilidad de instrumentos y el poco desarrollo de los mercados es otro factor que afecta el adecuado desempeño de las políticas macroeconómicas. La política monetaria se desenvuelve en un entorno de fragilidad de los mercados de crédito y monetario y no existen mercados de deuda. Las tasas de interés son administradas y no siempre logran capturar los cambios del entorno, considerando la segmentación por monedas y circuitos en el sector bancario, así como las limitaciones para intercambiar activos en una u otra denominación. Recientemente, se han dado pasos importantes con las nuevas regulaciones asociadas a la financiación de los déficits a través de emisiones primarias y la creación del mercado interbancario. Pero aún conviven instrumentos indirectos con una multiplicidad de disposiciones administrativas que entorpecen su actuación. En estas circunstancias, el control de la liquidez queda reducido a metas anuales de déficit fiscal y al uso de instrumentos de carácter material-financiero.

El ámbito fiscal ha sido más dinámico. La reforma tributaria adicionó varias figuras para fortalecer los principios de eficiencia, equidad y suficiencia. No obstante, aún son insuficientes los instrumentos tradicionales de estabilización debido al predominio de mecanismos administrativos y la todavía significativa participación de ingresos no tributarios en el presupuesto. Es de esperar, con la ampliación de las formas no estatales, los mayores espacios de mercado y la descentralización empresarial y territorial, una mayor influencia en esta dirección de la política fiscal.

Por otra parte, en un futuro se deberá prestar mayor atención a los horizontes plurianuales para definir los objetivos de la política fiscal y monetaria. Ello permitiría incorporar una visión estratégica acerca del rumbo de las transformaciones, alinear expectativas y, así, influir sobre la conducta de los agentes económicos a favor de los objetivos trazados, ofreciendo credibilidad a las políticas como ingrediente básico de estabilidad.

Particularmente relevantes son las metas fiscales plurianuales por sus implicaciones sobre la sostenibilidad de la deuda pública. Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó una composición mixta del financiamiento del déficit fiscal, reduciendo la monetización al 30 % de los déficits. Si bien es un paso de avance, la definición de estas proporciones parece estar más vinculada a un objetivo de estabilidad monetaria de corto plazo que a criterios de sostenibilidad de la deuda (Hidalgo y Cribeiro, 2014; Hidalgo y Doimeadiós, 2015). Sería conveniente focalizarse en fijar metas plurianuales de saldos fiscales compatibles con el equilibrio macroeconómico, basados en criterios de estabilidad monetaria y sostenibilidad de la deuda. Al propio tiempo, incorporar un marco prudencial de gestión de deuda pública y de coordinación de políticas (monetaria, cambiaria y fiscal).(5) El mecanismo de financiación a través de deuda, si bien ofrece mayores grados de libertad para administrar los equilibrios macroeconómicos intertemporalmente, involucra riesgos que habrá que mitigar.

En cuanto a la política de precios, se observan cambios significativos vinculados a la apertura de nuevos espacios de mercado en el sector no estatal, el levantamiento de restricciones para favorecer transacciones entre diferentes formas productivas y la nueva política de precios en el sector estatal, basada en la fijación de precios por acuerdos entre las partes.(6) Pero los cambios institucionales consistentes con estas medidas nuevamente se han retrasado. De un lado, la desconexión de las formas no estatales con los circuitos de exportación e importación, la persistencia de barreras para completar cadenas entre las diferentes formas productivas, así como la ausencia de mercados mayoristas, introducen ineficiencias en el sistema de precios. De otro lado, los precios por acuerdo entre empresas estatales pueden distorsionarse en condiciones de escaso desarrollo de mercados internos, estructuras monopólicas y débil exposición a la competencia internacional. Si bien las nuevas disposiciones permiten al comprador elegir tomando como referente los precios internacionales, en la práctica hay barreras relacionadas con la disponibilidad de divisas, la organización del comercio exterior y otros factores institucionales. Evitar potenciales impactos inflacionarios y precios no fundamentados requiere de cambios institucionales consistentes con las medidas tomadas, así como fortalecer los dispositivos regulatorios cuyas acciones se sustenten en principios microeconómicos de eficiencia técnica y económica, pero sobre todo exige una clara conceptualización del rol del sistema de precios en el funcionamiento del nuevo modelo económico.

La estructura organizacional para conducir las políticas macroeconómicas es también una prioridad.(7) La complejidad del entramado institucional ha resultado en un solapamiento de las funciones macroeconómicas por varias entidades, exigiendo gran cantidad de arreglos organizativos expresados en leyes, disposiciones y normas jurídicas para hacer efectiva la formulación de políticas en un contexto aún en transformación.

Aunque la institución encargada de la política fiscal es el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), como ha sido apuntado, parte del universo fiscal queda distribuido en varias entidades dentro de la estructura organizativa. De otro lado, debido a la existencia de dos monedas domésticas, los balances macroeconómicos y sectoriales son administrados también por otras instituciones del gobierno central.

En este contexto, y con el propósito de asegurar la disciplina monetaria y fiscal en ambas monedas, tanto el plan de la economía como el déficit fiscal son aprobados por la Asamblea Nacional (Ley del Presupuesto). Paralelamente, considerando que el presupuesto abarca solo las transacciones en CUP y a partir de tensiones en la convertibilidad del CUC, en el año 2010 se dispuso la Resolución 86 del BCC que prohíbe el financiamiento de la cuenta de financiamiento del Estado. Con esta resolución, en principio, se elimina la emisión primaria de CUC. Además, existe un espacio para coordinar acciones orientadas a la estabilidad macroeconómica,(8) presidido por el Ministerio de Economía donde se colegian las acciones del plan y la política monetaria y fiscal. Este ministerio opera como un mecanismo material financiero donde se compatibilizan, en los ejercicios de programación, los planes de circulación mercantil de las redes minoristas estatales con las políticas salariales y otras fuentes de liquidez de los hogares. A pesar de ser un importante espacio de funcionamiento activo, no constituye una agencia institucional de coordinación de políticas.

Si bien los arreglos institucionales antes mencionados favorecen la disciplina monetaria, en la práctica se ven debilitados por vacíos jurídicos e institucionales. La presencia de ablandamiento fiscal y financiero, en particular la ausencia de una ley empresarial, así como las barreras formales e informales de los mecanismos de resolución de disputas, convierten al Estado en garante del sector empresarial y arraigan el irrespeto a los contratos en dicho sector. En consecuencia, se traspasa a la sociedad, de manera explícita o implícita, los costos fiscales de mantener permanentemente empresas ineficientes con rezagos tecnológicos y de eficiencia insuperables.

Sin dudas, el principal conflicto para lograr la estabilidad macroeconómica ha sido de carácter fiscal. Primero, por el persistente desbalance entre la trayectoria del gasto público y el ahorro productivo doméstico para sostenerlo, fuente recurrente de tensión financiera y desequilibrio estructural. Segundo, porque los arreglos institucionales para corregir los desequilibrios son en la práctica "blandos", y derivan en una persistente pérdida de poder adquisitivo de la moneda y deterioro de sus funciones. Obviamente, la velocidad y tipo de ajuste fiscal es, ante todo, un problema de economía política y en ningún caso se ha hecho en Cuba al margen de los potenciales costos sociales que involucra. Por ello, se justifica avanzar de manera más acelerada en las transformaciones estructurales, particularmente en la reconversión industrial, y en una intencionada política de inserción internacional para flexibilizar las tensiones fiscales en el corto plazo. No obstante, la sostenibilidad del gasto público exige también reducir estructuras burocráticas y subsidios innecesarios al sector productivo, mediante una restructuración de las organizaciones del Estado y las empresas públicas sobre las bases antes discutidas. También requiere de establecer reglas explícitas para definir su trayectoria intertemporal, diseñando mecanismos eficientes de ejecución y control. Los recurrentes ajustes al plan y desviaciones del gasto público ejecutado respecto al aprobado tienen consecuencias nocivas para la eficiencia y el equilibrio monetario de corto plazo, pero sobre todo afectan la credibilidad de las políticas y la eficacia en términos de costos burocráticos del aparato de regulación central del Estado.

Finalmente, la estabilidad macroeconómica exige fortalecer el sistema financiero y su institucionalidad. Un esquema financiero viable hacia el sector productivo necesario para la reactivación. El crédito es esencial para apoyar sectores claves y los nuevos emprendimientos en todas las formas productivas, y así favorecer tanto la eficiencia como la equidad (posibilidad de acceso a financiamiento).

También es importante consolidar el sistema financiero desde el punto de vista institucional para generar estabilidad al sistema de pagos de la economía y mejorar la asignación de recursos, a través de tasas de interés fundamentadas. Corregir las tasas de interés no solo es relevante para contribuir a la eficiencia empresarial y del sistema bancario, sino también para hacer viable la recientemente aprobada política de emisión de deuda. En un contexto en el que aún no está alineada la estructura de tipos de interés, se toma el riesgo de transferir subsidios implícitos a través de tasas de interés reales negativas (Hidalgo y Cribeiro, 2014).(9)

Es imprescindible desarrollar instrumentos para captar ahorro interno y externo de más largo plazo. Así, por ejemplo, diseñar fondos de inversión, esquemas de fideicomisos y otros, para captar los fondos externos que hoy están financiando la mayor parte de los emprendimientos al margen del sistema bancario doméstico, especialmente en un escenario de normalización de las relaciones con EE. UU. Las asimetrías entre el desarrollo de nuevas formas no estatales y el desarrollo de los sistemas financieros constituyen incentivos para el florecimiento de mercados financieros paralelos.

Bases institucionales para el crecimiento de largo plazo

Un paso transcendental para superar la actual senda de crecimiento fue consolidar el consenso social acerca del rumbo de las transformaciones con la aprobación de los Lineamientos. Estos anticiparon la necesidad de avanzar en las transformaciones estructurales y afianzar la estabilidad macroeconómica para proyectar una estrategia de crecimiento de largo plazo. Definitivamente, la estrategia debe internalizar, de un lado, los conflictos intertemporales en términos de equilibrio interno y externo asociados al crecimiento, y, de otro, el grado de flexibilidad de las restricciones temporales impuestas por el contexto institucional.

Superar las actuales trayectorias de crecimiento enfrenta el dilema de cómo elevar la tasa de inversión a los niveles requeridos para modernizar el sector productivo y recuperar la infraestructura. La opción de elevar la tasa de inversión a cuenta de sacrificar consumo no es, en la práctica, viable. Tampoco sería factible aspirar a crecimientos explosivos sustentados en mayores tasas de inversión a los niveles actuales de gasto doméstico, que conduzcan a una trayectoria explosiva de la deuda. Por consiguiente, un escenario razonable aconsejaría apuntar a metas de crecimiento moderadas en las primeras etapas y a flexibilizar los trade off entre las tasas de crecimiento y los equilibrios internos y externos.

Uno de las principales formas de flexibilizar la relación entre crecimiento y equilibrio es logrando mejorar los parámetros de eficiencia, así como también propiciando un cambio estructural hacia actividades de mayor valor agregado. Según varios estudios empíricos, la economía cubana tiene potencial para crecer cerrando las actuales brechas de eficiencia. Estos sugieren que incrementos de la productividad total de los factores (PTF) por encima de dos o tres puntos anuales serían suficientes para elevar el crecimiento, con tasas de inversión ligeramente superiores a las actuales. Pero como se comentó, cerrar las brechas de ineficiencia no es un objetivo fácil de alcanzar pues involucra medidas complejas y supone cambios en las reglas del juego en muchas de las dimensiones antes discutidas.

En términos de ajuste deberán revisarse partidas del gasto público, considerando que las tasas de consumo del Gobierno están, incluso, por encima de la media de países desarrollados. La idea sería sostener el nivel y la eficacia del gasto social, pero reducir partidas innecesarias, especialmente vinculadas al exceso de burocracia para liberar recursos hacia la inversión de calidad. Por otra parte, la actual dependencia del crecimiento y las exportaciones a las importaciones condiciona la demanda de financiamiento externo. Sin prejuicio a lo anterior, la sustitución de importaciones con base en las ganancias de eficiencia y el relativo ajuste del gasto deben constituir, también, fuentes importantes de financiamiento para el crecimiento.

En cualquier caso, la brecha de ahorro-inversión requerida para el crecimiento tendrá que cerrarse con financiamiento externo. Para ello, de un lado, hay que mejorar las condiciones de acceso a fuentes externas, y, de otro, recomponer financiamiento hacia la inversión extranjera directa (IED), atendiendo a la necesidad de compatibilizar metas de crecimiento con sostenibilidad de la deuda externa. A partir de la aprobación de la nueva Ley de Inversión Extranjera, se aspira a que esta juegue un papel importante no solo en términos de financiamiento, sino también de mejoras de competitividad a través de la transferencia tecnológica y el acceso a mercados.

Desde una perspectiva doméstica, es muy importante que los primeros esfuerzos actúen sobre las restricciones externas al crecimiento. Es decir, se orienten hacia el sector exportador actividades de mayor valor agregado o que reduzcan la demanda de importaciones, como, por ejemplo, aquellas que permitan transformar la matriz energética o elevar la producción de alimentos. También construir cadenas de exportación aprovechando las ventajas naturales en sectores tales como la caña de azúcar, la agroindustria, el turismo y el níquel; en aquellos donde existen ventajas adquiridas, especialmente de calificación, como son las telecomunicaciones, la industria biotecnológica y médico farmacéutica, los cluster de turismo-agroindustria, salud y cultura; así como servicios profesionales y empresariales de alto valor agregado. Sería muy recomendable sustituir las actuales prácticas de enclave de exportación por lógicas de encadenamientos productivos y también articular una visión estratégica de desarrollo con el fomento de un ambiente favorable desde las políticas públicas para el desarrollo de iniciativas productivas y de innovación.

Otra importante fuente de crecimiento es la recuperación de la contribución del capital humano al crecimiento, así como el potencial innovador del cual es portador. Para ello, será necesario corregir la actual asimetría entre el potencial humano y el entorno tecnológico, así como la desproporción entre gastos en educación y gastos de inversión y gastos en investigación y desarrollo. Un análisis comparado respecto a los países de mayor crecimiento muestra una relación más balanceada entre niveles de escolaridad, gastos en educación y gastos en investigación, desarrollo e innovación. Estas asimetrías afectan el potencial para elevar la complejidad tecnológica del PIB y las exportaciones de bienes, e incentivan el drenaje de fuerza de trabajo calificada hacia el exterior o hacia sectores de bajas tecnologías mejor remunerados.

En el plano internacional, para cerrar la brecha de ahorro e inversión requerida hay que construir una estrategia financiera encaminada a atraer flujos de financiamiento externo. La Ley de Inversión Extranjera es un paso importante, pero aún queda mucho por hacer, atendiendo al relativo desconocimiento de los actores internacionales del mercado cubano. La estrategia debe prever acciones en el sector real y financiero para garantizar su eficiente canalización hacia la inversión y la promoción de exportaciones, fortaleciendo las redes institucionales. Es esencial desarrollar el sistema financiero y el mercado de crédito, diversificar los instrumentos de pagos y de captación de ahorro, entre otras acciones; y, paralelamente, implementar una adecuada regulación y supervisión financiera consistente con la mayor apertura externa.

La IED se ha identificado como una de las principales fuentes para apoyar el crecimiento económico. De hecho, se ha anunciado un requerimiento de más de 2 000 millones de USD anuales para sostener crecimientos superiores al 4 %. Apostar por la IED implica atender algunos obstáculos, como son los actuales mecanismos de aprobación, los altos costos de operación e instalación, los problemas de información y conectividad, las peculiaridades del sistema de contratación de la fuerza de trabajo y, particularmente, los problemas que afectan la estabilidad del sistema de pagos en el circuito de asociaciones con empresas extranjeras o establecidas en Cuba. Estas iniciativas deberán acompañarse de esquemas financieros que garanticen la convertibilidad de los flujos monetarios, como uno de los requisitos básicos de credibilidad de la política. Conjuntamente con estos esfuerzos, hay que atraer otras fuentes de financiamiento de largo plazo en los mercados financieros internacionales, así como diseñar una política explícita de inserción en los organismos financieros internacionales y en especial en organismos regionales.

Construir la estrategia de inserción internacional es uno de los principales retos a futuro y no puede verse al margen del proceso de transformaciones estructurales e institucionales domésticas. Hay señales alentadoras atendiendo a la prioridad política del proceso de perfeccionamiento del modelo económico y el escenario más favorable de las relaciones externas de Cuba. En efecto, el país ha realizado importantes esfuerzos para mejorar las finanzas externas a través de la reducción de préstamos vencidos, renegociaciones de adeudos significativos con importantes socios comerciales y con el Club de París, negociaciones para acceder a importantes flujos de créditos de gobierno (Rusia, España, entre otros), así como ha dado los primeros pasos para la normalización de las relaciones con EE. UU. (Rodríguez, 2016).

Comentarios finales

Las claves para el crecimiento en Cuba parecen estar en las ganancias de eficiencia, la recuperación de una trayectoria de inversión de calidad, la capacidad innovadora portadora del capital humano y una adecuada estrategia de inserción externa.

La secuencia de la estrategia de crecimiento no es trivial, hay que actuar sobre los cuellos de botella y mantener el equilibrio interno y externo para evitar retrocesos. Avanzar rápidamente en transformaciones de carácter estructural e institucional sin dudas permitiría flexibilizar las tensiones entre crecimiento y equilibrios; también construir una estrategia externa intencionada para completar financiamiento externo resulta imprescindible para enfrentar los procesos más complejos asociados al redimensionamiento del sector público y la unificación monetaria. Ambas acciones son complementarias en la agenda de las transformaciones, no pueden manejarse de forma independiente.

Resulta fundamental la consistencia del programa en dos sentidos. En primer lugar, las instituciones tienen un importante rol que jugar y requieren ser conciliadas con los diseños de política; en segundo, las políticas macroeconómicas y las transformaciones estructurales tienen que estar alineadas a fin de propiciar el cambio estructural a favor del crecimiento.

El ahorro externo es esencial para sostener una trayectoria superior de crecimiento en las primeras etapas, pero tempranamente hay que fomentar fuentes de ahorro doméstico mediante una profunda transformación del sistema financiero y el fortalecimiento de su rol en la economía.

Mucho queda por delante para alcanzar los ambiciosos objetivos declarados en la actualización del modelo económico cubano. El camino de la implementación ha sido difícil pero hay señales alentadoras atendiendo a la prioridad política del proceso, la consolidación de consensos y el escenario más favorable de las relaciones externas.

Anexo 1. Principales medidas aplicadas que responden a la implementación de los Lineamientos de la política económica y social:(10)

" Ampliación de formas productivas no estatales (sector privado y cooperativo) y marcos legales para su desarrollo. Se aprobaron más de 181 categorías. Decreto Ley N.º 284. Resoluciones: 516/2011 del MINCIN, 409 del MFP y 46 del MTSS.

" Ampliación de derechos de propiedad de familias (viviendas y autos) mediante autorización para compra y venta. Decreto N.º 292 del Consejo de Ministros y Decreto Ley N.º 288.

" Ampliación del sector cooperativo hacia los sectores de servicios, además del industrial y el agropecuario. Decreto Ley N.º 305 y 306 del Consejo de Estado.

" Nueva Ley de Inversión Extranjera. Ley N.º 118, Decreto Ley

N.º 325/2014, Resoluciones 128 y 129 del MINCEX, Resoluciones 46 y 47 del BCC, Resolución 16 del MTSS.

" Creación de Zona Especial del Mariel. Decreto Ley 313 del Consejo de Estado.

" Autorización de ventas directas de productos agropecuarios de formas no estatales a los hoteles en CUP, tomando como referencia una tasa de

cambio más favorable. Resoluciones 581/2013 del MINAGRI, 352 del MFP y 137 del MINTUR.

" Ampliación de marcos legales y regulatorios para transacciones directas entre compañías estatales y formas no estatales.

" Reordenamiento y fusiones de la estructura organizativa de los ministerios ramales y las empresas estatales. Creación de OSDE tales como: Gecomex, AzCuba, BioCubafarma, Quimefa, entre otras.

" Incentivos salariales en la Zona Especial del Mariel y las empresas extranjeras y mixtas, tomando como referencia tasas de cambio favorables de 10 CUP/CUC y 2 CUP/CUC, respectivamente. Resoluciones 14/2014 y 42/2014 del MTSS.

" Reestructuración del comercio mayorista (Resolución 42) y nuevo sistema de comercialización de productos agropecuarios mayorista y minorista con más apertura para la participación de formas productivas no estatales.

" Flexibilidad de objetos sociales y ampliación de actividades secundarias de las entidades públicas. Resolución N.º 134/2013 del MEP.

" Mayores facultades y autonomía empresarial para tomar decisiones de inversión y distribuir salarios. Resoluciones 203/2014 del MFP y 17/2014 del MTSS.

" Incrementos salariales en los sectores de Salud y Deporte. Resolución

N.º 11/2013 y 22-24/2014 del INDER y el MINSAP.

" Se anuncia plan para convertir empresas estatales en más de 10 mil cooperativas entre 2015 y 2017 (incluyendo todos los restaurantes).

" Ampliación de arrendamientos de tierras e inmuebles estatales por personas naturales. Se autoriza arrendamiento de locales administrados por inmobiliarias estatales.

" Nueva Ley Tributaria. Mayor protagonismo de ingresos tributarios, y principios de eficiencia y equidad. Ley N.º 113 del Sistema Tributario.

" Nueva política de precios y descentralización de precios mayoristas. Resolución 38/2013 del MFP.

" Introducción de pagos de seguridad social para trabajadores del sector no estatal.

" Nuevo esquema de subsidios a personas naturales para construcción de viviendas.

" Creación de fondos especiales para el desarrollo local a partir de tributos.

" Extensión de crédito al sector no estatal para la compra de insumos y bienes de capital, así como para la construcción y reparación de viviendas. Decreto-Ley N.º 289 del Consejo de Estado, Resoluciones N.º 99 y 100/2011 del BCC.

" Creación de mercado interbancario. Resolución N.º 91/2011 del BCC.

" Medidas para fortalecer la disciplina financiera y fiscal con nuevas resoluciones que rigen las relaciones entre el Presupuesto y el Banco Central, así como entre este último y el sistema bancario.

" Anuncio de inicio de unificación monetaria y generalización de pagos en ambas monedas en la red minorista, al tipo de cambio

de CADECA.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BANCO MUNDIAL (2008): Informe sobre el crecimiento. Estrategias para el crecimiento sostenido y el desarrollo incluyente, Colombia.

BERGARA, M. (2003): Las reglas de juegos de Uruguay: el entorno institucional y los problemas económicos, Ediciones Trilce, Montevideo.

BERGARA, M. (2015): Las instituciones y los procesos económicos, <http://decon.edu.uy/publica/Libros/Las%20Reglas%20de%20Juego%20en%20Uruguay.pdf> [15/12/2015].

CRIBEIRO, Y. y V. HIDALGO (2010): "Fuerza de trabajo calificada. Determinantes de su contribución al crecimiento en Cuba", Revista Investigación Económica, 1 (2).

DOIMEADIÓS, Y. (2007): El crecimiento económico en Cuba: un análisis desde la productividad total de los factores, tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Económicas, Facultad de Economía, Universidad de La Habana.

DOIMEADIÓS, Y. y A. SÁNCHEZ (2011): "La eficiencia como determinante de la productividad: un análisis para empresas de La Habana", documento de trabajo, Facultad de Economía, Universidad de La Habana.

FUNDORA, A. y P. VIDAL (abril 2008): "Relación comercio-crecimiento en Cuba: estimación con el filtro de Kalman", Revista de la CEPAL, n.º 94, pp. 101-120.

GALTÉS, I. (2015): "Diferenciación salarial y productividad en Cuba", Economía y Desarrollo, año XV, vol. 153 (número especial), pp. 108-125.

GONZÁLEZ, R. (2013): "Productividad total de factores y productividad del trabajo en Cuba", en Transformaciones para el desarrollo: lecciones, avances y desafíos para Cuba, América Latina y el Caribe (CD-ROM) Facultad de Economía, Universidad de La Habana.

GONZÁLEZ, R. (2014): Heterogeneidad productiva en Cuba. El caso de la industria manufacturera, tesis en opción al título de Máster en Economía, Facultad de Economía. Universidad de La Habana.

HIDALGO, V. (2008): "De la dolarización a la unificación monetaria en Cuba", Economía y Desarrollo, vol. 143, n.º 1, enero-junio.

HIDALGO, V. y A. BARCELÓ (2012): "Cuasifiscalidad: un punto en la agenda sobre fiscalidad en Cuba", COFIN Habana, pp. 1-8, abril-junio.

HIDALGO, V. y Y. CRIBEIRO (2015): "Estrategia de crecimiento y equilibrio macroeconómico en Cuba", Economía y Desarrollo, vol. 153, número especial, La Habana,

pp. 4-5.

HIDALGO, V. y Y. DOIMEADIÓS (2013): Fiscalidad en Cuba: prioridad en la agenda de transformaciones del modelo económico cubano, Facultad de Economía, Universidad de La Habana, inédito.

HIDALGO, V.; Y. DOIMEADIÓS; G. LICANDRO y J. A. LICANDRO (2011): Políticas macroeconómicas en economías parcialmente dolarizadas. La experiencia internacional y de Cuba, Universidad de La Habana, Departamento de Economía/Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay.

IGLESIAS, E. (diciembre 2006): "El papel del Estado y los paradigmas económicos en América Latina", Revista de la CEPAL, n.º 90, pp. 7-15.

INTELLIGENCE UNIT REPORT (2013): Economist Intelligence Unit, London.

NORTH, D. C. (1990): Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN (ONEI) (2010): Anuario estadístico de Cuba, La Habana.

QUIÑONES, N. (2012): El déficit externo de Cuba en 1990-2009: un análisis desde la sostenibilidad, tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Económicas, Facultad de Economía, Universidad de La Habana.

QUIÑONES, N. y R. TORRES (2015): "Crecimiento y déficit comercial sostenible en Cuba: el papel de las exportaciones de bienes", Economía y Desarrollo, vol. 153, número especial, pp. 141-158.

RODRÍGUEZ, J. L. (2016): "Cuba: el desbalance financiero externo y la importancia de su reducción en los últimos años", <http://www.cubadebate.cu/opinion/2016/02/13/cuba-el-desbalance-financiero-externo-y-la-importancia-de-la-reduccion-en-los-ultimos-anos/#.V2Q2HGf2XfA> [15/2/2016].

WILLIAMSON, O. (1996): The Mechanisms of Governance, Oxford University Press.

WILLIAMSON, O. (1996a): Transaction Cost Politics: Mark II, copia.

WILLIAMSON, O. (1998): "The Logic of Economic Organization", Journal of Law, Economics and Organization.

RECIBIDO: 17/11/2015

ACEPTADO: 23/11/2015

Vilma Hidalgo de los Santos. Universidad de La Habana. Correo electrónico: vilmah@rect.uh.cu

NOTAS ACLARATORIAS

1. Varios estudios de CEPAL, CAF y BID documentan esta afirmación.

2. Este esquema se caracteriza por: base bimonetaria, segmentación de mercados, tipos de cambio múltiples, entre otros.

3. En general, exceptuando al sector de las empresas públicas, se han producido aumentos salariales muy puntuales en el sector de salud y el de deporte.

4. Parte de la propiedad social se gestiona por formas no estatales.

5. En Hidalgo y Doimeadiós (2014) se presenta una propuesta de indicadores para evaluar la sostenibilidad de la deuda en Cuba, considerando las peculiaridades de dolarización parcial y el descalce de monedas.

6. Excepto una nomenclatura de productos centralizados por el MFP.

7. Recientemente, la dirección del país ha enfatizado en la necesidad de acompañar la unificación con un reordenamiento macroeconómico.

8. GAFI: Grupo de Análisis del Saneamiento de las Finanzas Internas.

9. La legislación vigente establece que la deuda solo podrá ser comprada por el sistema bancario.

10. Fuente: Gaceta Oficial; Granma, 11 noviembre, 2015; "Open to the World" Zona especial de desarrollo (ZED), noviembre, 2015.