Mi SciELO

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Economía y Desarrollo

versión On-line ISSN 0252-8584

Econ. y Desarrollo vol.157 no.2 La Habana jul.-dic. 2016

ARTÍCULO ORIGINAL

La expansión internacional de la industria hotelera de los países desarrollados como opción estratégica para los países subdesarrollados

International Expansion of Hotel Industry of Developed Countries as a Strategic Option for the Underdeveloped Countries

Gustavo D' Meza Pérez,I Martha Zaldívar PuigI y Ramón Martín FernándezII

I Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba.

II Facultad de Turismo, Universidad de La Habana, Cuba.

RESUMEN

El presente trabajo expone un análisis lógico histórico de la evolución de la industria del hospedaje y la interrelación entre sus formas de propiedad y gestión, basado en el enfoque dialéctico materialista, utilizando como base una investigación bibliográfica que identifica las modalidades de entrada de la industria hotelera internacional, en su expansión como opciones estratégicas de desarrollo para la industria hotelera de los países receptores. Se arriba a la conclusión de que la tecnología de las cadenas hoteleras en su expansión internacional, a través de las modalidades de gestión, permanece protegida, a pesar de la existencia de barreras que frenan su difusión en los países receptores, lo que perjudica el desarrollo de los grupos hoteleros nacionales. Finalmente, se proponen alternativas que permitan revertir esta situación en favor del desarrollo endógeno de las industrias hoteleras nacionales.

PALABRAS CLAVE: calidad del producto, economía política internacional, empresas conjuntas, gestión de la producción, licencia tecnológica, relaciones de transacción, turismo.

ABSTRACT

A logical and historical analysis about the evolution of the accommodation industry and the interrelation between its forms of property and managementis carried out in this paper, based on the dialectical and materialistic approach and using as foundation a bibliographic research which identifies the modes of entrance of the international hotel industry, in its expansion as development strategic options for the hotel industry of the recipient countries. We got to the conclusion that the technology of the hotel chains in its international expansion through management modes remains protected, despite the barriers which slow down its spreading in the recipient countries. All this damages the development of the national hotel groups. Finally, some alternatives allowing to revert this situation in favor of endogenous development of the national hotel industries, are presented in this paper.

KEYWORDS: product quality, international political economy, joint enterprises, management of production, technological license, transactions relations, tourism.

Introducción

Las principales teorías que explican la expansión de los grupos hoteleros internacionales lo hacen desde la óptica de los países capitalistas desarrollados. Las modalidades de entrada de estas cadenas hoteleras en su expansión constituyen opciones estratégicas que se presentan ante las industrias hoteleras de los países subdesarrollados como opciones para su desarrollo. Se trata de un mismo fenómeno enfocado desde diferentes puntos de vista, que amerita un análisis desde esta otra perspectiva, así como de sus consecuencias para los países receptores, a lo cual se pretende contribuir en el presente trabajo.

Surgimiento y desarrollo de la industria hotelera internacional

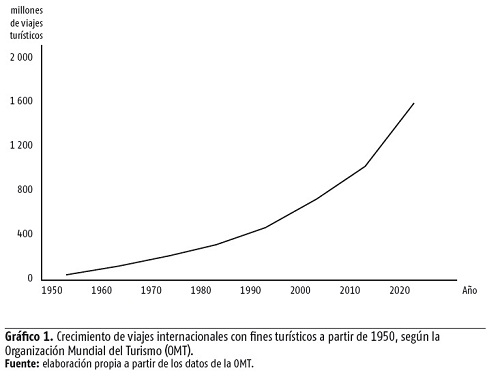

La industria hotelera actual es el resultado de la evolución social y cultural de muchos siglos, influida por los cambios políticos, económicos y tecnológicos de la sociedad. El desarrollo de los medios de trasporte y las comunicaciones, a partir de la segunda mitad del siglo XX, provocó el incremento ininterrumpido de los flujos turísticos internacionales y un crecimiento de la demanda hotelera a nivel mundial, manifestado en la actualidad mediante una oferta saturada, diversa y compleja de la industria del hospedaje (gráfico 1).

Desde los tiempos más remotos, el hombre tuvo que trasladarse para el intercambio y la búsqueda de nuevos horizontes. Esto trajo consigo la necesidad de dormir fuera de su lugar de residencia, con lo cual surgen así los servicios de alojamiento, que fueron evolucionando desde cuevas, tiendas de campaña y posadas medievales, hasta los hoteles y resorts de la era moderna. Como actividad económica, la industria de la hospitalidad ha progresado en sus inicios de constituir una modalidad individual y familiar, hasta convertirse en empresarial, con la introducción de servicios adicionales, incorporando los avances tecnológicos según las épocas y propósitos de los viajes en las diferentes etapas del desarrollo del turismo. Este dejó de ser un privilegio de una pocas familias ricas en los siglos XVII y XVIII, para dar paso al turismo de masas a partir del boom de los años cincuenta del siglo XX, ayudados por el progreso de la conectividad entre los seres humanos, expresada en los avances tecnológicos de los medios de transporte y las comunicaciones, que han hecho del turismo y la hospitalidad dos de las industrias más importantes de mundo.

El primer registro de posadas inglesas aparece en 1400, y no fue hasta el siglo XVIII, coincidente con la Revolución industrial, que las tabernas europeas comenzaron a combinar el hospedaje con el servicio de alimentos y bebidas. En 1794 se construye el primer hotel de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, el City Hotel. Durante la primera mitad del siglo XX, como resultado de la concentración del número de hoteles en manos de un mismo propietario, se adopta la estructura de cadenas hoteleras, lo que favorece la administración y comercialización. Surgen y se consolidan las primeras marcas hoteleras, que a principios de la segunda mitad de ese mismo siglo comienzan su internacionalización y crecimiento, favorecidas por la proliferación de los contratos de franquicias. En 1960 se crean los primeros sistemas de reservas, y en 1970 la primera central de reserva de una agencia de viajes (González, 2013).

La industria hotelera actual, con miles de hoteles y millones de habitaciones, se caracteriza por la diversidad de su oferta y una competencia feroz en un mercado saturado de opciones para el cliente, dentro de una coyuntura internacional determinada por "la globalización, concentración-centralización de la demanda y la oferta y el impacto de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones" (Martín, 2006, pp. 1-2). Los grandes crecimientos de los grupos hoteleros internacionales en los últimos años han sido el resultado de megafusiones y adquisiciones. Paralelamente, ocurre la integración vertical y alianzas del producto hotelero con los distribuidores y transportistas (líneas aéreas, turoperadores, agencias de viajes), pertenecientes a los países desarrollados.

Globalización, concentración y centralización de la industria hotelera mundial

El surgimiento del término "globalización" se asocia con la desaparición de la URSS (25 de diciembre de 1991) y del campo socialista -simbólicamente con la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989-. Está ligado, por tanto, al predominio del capitalismo sobre el socialismo como sistema mundial, a la expansión internacional del capital, la hegemonía de un pensamiento único y la aplicación de políticas neoliberales.

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala mundial de los países capitalistas desarrollados fundamentalmente, que consiste en el crecimiento de la comunicación y la interdependencia de mercados, sociedades y culturas. Se caracteriza por la integración de las economías nacionales dominadas por las empresas multinacionales y la libre circulación del capital industrial y financiero; el incremento de la conectividad humana expresada en el desarrollo del transporte y las telecomunicaciones; el auge de las redes sociales; y la integración política en bloques regionales y globales.

Para los países subdesarrollados, la globalización significa tener que enfrentar el dominio de las potencias capitalistas desarrolladas y competir con el poderío que estos poseen sobre los recursos financieros y tecnológicos, los mercados y las comunicaciones.

El turismo a nivel mundial, como actividad económica, se ha beneficiado de la globalización producto del aumento de la demanda en los sectores del transporte y del alojamiento, pero los turoperadores, agencias de viajes, cadenas hoteleras, líneas aéreas, las tecnologías, los recursos financieros y el dominio de los mercados emisores se concentran en manos de las empresas transnacionales de los países capitalistas desarrollados.

En el desarrollo y expansión de la industria hotelera se identifican tres etapas. La primera va hasta los años cincuenta del siglo XX, caracterizada por un crecimiento basado en la construcción y compra de los hoteles que se operaban en propiedad y el surgimiento de las primeras cadenas hoteleras. La segunda tiene lugar a partir de los años cincuenta del mismo siglo, con un crecimiento vertiginoso y la internacionalización a través de contratos de franquicia, arrendamiento y administración. Y la tercera se sitúa en el comienzo de 1990, momento en el cual los grandes crecimientos se basan en la adquisición, fusión o alianza entre los mayores grupos y cadenas hoteleras, al mantenerse la expansión de los grupos hoteleros y sus marcas a través de las diferentes modalidades entradas; es decir, franquicias, contratos de administración, gestión de hoteles propios y contratos de arrendamiento.

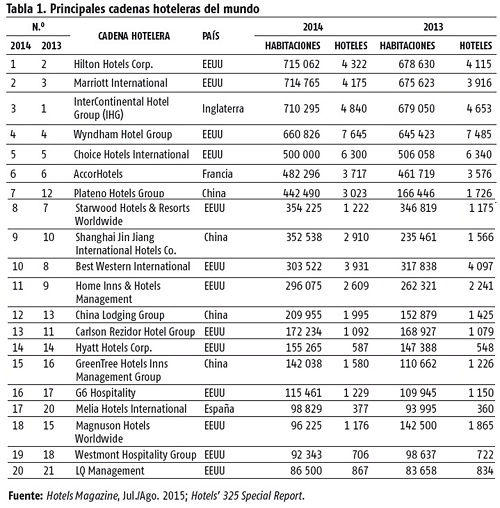

Los grandes crecimientos experimentados por los grupos hoteleros internacionales, como resultado de compras, adquisiciones y fusiones en las dos últimas décadas, han llevado a la concentración, en grandes cadenas internacionales, de la mayoría de las habitaciones y las principales marcas que identifican el producto hotelero, las cuales abarcan una amplia gama de segmentos del mercado (tabla 1), a través de una estrategia de gestión de marcas o branding. Empresas que surgieron como un grupo hotelero pasan a ser una marca dentro de un nuevo holding o consorcio. Las seis corporaciones hoteleras más grandes, según el ranking mundial de la revista norteamericana especializada Hotel Magazine, eran propietarias en el año 2000 del 46 % de las marcas hoteleras (D´ Meza, 2003). Las 300 cadenas hoteleras principales del mundo controlan el 50 % de todas las habitaciones, pero las 10 mayores controlan el 30 % del total de los 11 millones de habitaciones existentes en el planeta (De la Cruz, 2000).

La adquisición de Forte Hotels por parte del grupo Granada, en 1995, marcó un hito en el proceso de concentración de las grandes corporaciones hoteleras. Da comienzo a una última etapa caracterizada por la aceleración de estas fusiones. Las integraciones, fusiones y compras son gigantescas. La concentración del número de hoteles y habitaciones en las principales compañías transnacionales es impresionante. Entre 1997 y 1999 fueron vendidas y fusionadas empresas hoteleras y restaurantes por más de 19 mil millones de dólares, cifra superior a las ventas y fusiones de los siete años previos.

Tony de la Cruz, Managing Editor y Sally Wolchuk, Staff, autores del suplemento "Hotels´ Giant" de la revista Hotel Magazine en su reporte especial "Hotels´ 325", al analizar el comportamiento del crecimiento de la industria hotelera en el año 1999, lo sintetizaron así: "Otro año de vigorosas fusiones y actividad de adquisición significa que los grandes hoteleros del mundo están creciendo, una vez más, a expensas de sus pequeños rivales. El tiburón devora la sardina" (De la Cruz, 2000, p. 25). Esta afirmación parece extraída del capítulo XXIII de El Capital, en su primer tomo, titulado "La ley general de la acumulación capitalista", en el cual hace 133 años Marx, al referirse a la sociedad capitalista del siglo XIX, escribió: "la concurrencia actúa vertiginosamente, en razón directa al número y en razón inversa al volumen de los capitales que rivalizan entre sí. Y termina siempre con la derrota de los muchos capitalistas pequeños, cuyos capitales son engullidos por el vencedor, o desaparecen" (Marx, 1965-a, p. 557).

La operación más grande de ese año fue la fusión de Hilton Hotel Corp., con sede en Los Ángeles, y Promus Hotel, de Memphis, que generó casi 300 000 habitaciones (y alrededor de 350 000 si se incluyen las marcas Watford, Hert y Hilton International de Inglaterra). Un año antes, en 1998, el grupo británico Bass -que cambió su nombre por el de "Six Continent" (6C) marca que ya poseían, propietario de Holiday Hospitality y de todas las marcas de Holidays Inn, se adelantó a otras tres grandes cadenas y adquirió los 187 hoteles con 65 000 habitaciones de InterContinental Hotels, convirtiéndose así en la segunda cadena hotelera del mundo con más de 500 000 habitaciones en 3 200 hoteles distribuidos en 98 países. Con esta fusión el grupo Bass lograba una mayor integración y complemento de su producto, ya que sus hoteles cuatro estrellas de la marca Holidays Inn estaban muy bien posicionados como tal, no así su marca de lujo Crowne Plaza. Mientras InterContinental está fuertemente posicionada como hoteles de lujo, actualmente este gigante ocupa el primer lugar en el ranking mundial, con más de 600 mil habitaciones y cuatro mil hoteles bajo el nombre de InterContinental Hotel Group (IHG).

Siguiendo al grupo Bass en el ranking mundial, en tercer lugar se situaba la cadena "Marriot International" con 412 000 habitaciones en 2 220 hoteles diseminados en 56 países. A esta posición escaló luego de la absorción de las 45 000 habitaciones de los 146 hoteles de Renaissance. Actualmente cuenta con más de 500 mil habitaciones y 4 mil hoteles.

Otra fusión importante ocurrió en 1998 cuando Starwood se fusionó con ITT Sheraton, que tiene más de 400 hoteles en el mundo, y se colocó en el séptimo puesto con 740 hoteles y 227 043 habitaciones, en 80 países.

El grupo español Sol Meliá, número uno en España y 37 en el mundo desde 1976, ascendió al puesto 12 luego de la adquisición de Tryp Hoteles -anteriormente ubicado en el séptimo peldaño en España- a mediados del año 2000. La operación ascendió a 27 000 millones de pesetas y 13 222 226 de acciones de 15 euros. Otro español, el grupo NH, número tres en su país, se expande internacionalmente al adquirir la holandesa Krasnopolsky, propietaria de la marca Golden Tulyp. Sol Meliá(1) y NH se convierten en las primeras empresas hoteleras españolas que cotizaron en el mercado de valores.

Entre los años 1995 y 2005, las diez primeras posiciones del ranking mundial no experimentaron cambios significativos (tabla 2), sin embargo, sus crecimientos debido a fusiones y adquisiciones son impresionantes, al superar incluso el millón y medio de habitaciones en el periodo (Martín, 2006, p. 24).

En julio de 2015 se ha anunciado la posible fusión del número uno en el ranking mundial InterContinental Hotel Group (IHG), con 4 800 hoteles y un capital de 9 500 millones de dólares, y Starwood, número 8, poseedor de 1 207 hoteles y 13 800 millones de dólares, por lo que se convertiría en el mayor gigante hotelero del mundo, con un capital ascendente a 23 mil millones de dólares y más de 6 000 establecimientos (Hosteltur, 2015).

Estos procesos de concentración y centralización que se observan entre las empresas de la industria del alojamiento también se manifiestan entre los integrantes del sector turístico, es decir, transportistas, turoperadores y empresas que ofertan diferentes opciones de alimentación, espectáculos y otros bienes y servicios. Al utilizar las categorías de la integración empresarial, las agrupaciones pueden ser verticales, horizontales o diagonales (Michael, 2003, pp. 136-139). Se asocia la concentración con la integración horizontal, la centralización con la integración vertical, y la diagonal que se forma a partir de empresas complementarias o simbióticas (Martín, 2006, p. 23). "Paralelamente al proceso de concentración se ha desarrollado la centralización de capitales, fundiéndose y refundiéndose firmas de la operación turística con líneas de transportes, hoteles, etc., con una amplia participación bancaria" (Martín, 1988, pp. 32-34). Actualmente, el sector turístico continúa viviendo un ciclo de "empresa come empresa", expresado en una oleada de compra y fusiones de hoteles, intermediación y transporte (Hosteltur, 2015).

Como resultado de los procesos de concentración y centralización, el poder que adquieren los turoperadores sobre las empresas hoteleras es determinante, pues este fenómeno afecta significativamente a los países subdesarrollados. En estas condiciones, el mayor éxito en cuanto al flujo de visitantes lo tendrán los hoteles que "hacen toda suerte de contratos o alianzas con los grupos que están más cerca de la demanda final, es decir los grupos hoteleros clásicos tienen menos poder sobre la demanda final de visitantes que los turoperadores, y dentro de estos los más poderosos son los que participan o están participados por aerolíneas u otras empresas de transporte, como cruceros" (Martín, 2006, p. 27). Otro aspecto que favorece la comercialización de los destinos turísticos es el hecho de que las cadenas hoteleras extranjeras con modalidades participativas, es decir, inversión total o compartida, y presentes en estos destinos, defenderán la prioridad de los flujos turísticos hacia ellos. Un ejemplo de la integración de las empresas turísticas es el hecho de que un cliente puede reservar y comprar sus vacaciones en una agencia, transportarse en una línea aérea, alojarse y alimentarse en un hotel y hacer excursiones, y todos estos servicios pueden proceder de la misma corporación fruto de la integración vertical, de lo contrario cada uno de estos servicios los proveería una entidad independiente.

El enfoque marxista del fenómeno de la concentración y centralización a escala mundial, que se aprecia en la industria turística en general y hotelera en particular, actualmente se vuelve análogo al descrito por Marx en su estudio de la sociedad capitalista del siglo XIX. Para Marx, la concentración de capital es el resultado de la acumulación y crecimiento del capital existente, es decir, "el incremento paulatino del capital mediante la reproducción". Mientras la centralización es:

[…] la concentración de los capitales ya existentes, de la acumulación de su autonomía individual, de la expropiación de unos capitalistas por otros, de la aglutinación de muchos capitales pequeños para formar unos cuantos capitales grandes. Este proceso se distingue del primero en que solo presupone una distinta distribución de los capitales ya existentes y en funciones; en que, por tanto, su radio de acción no está limitado por el incremento absoluto de la riqueza social o por las fronteras absolutas de la acumulación. El capital adquiere, aquí, en una mano, grandes proporciones porque allí se desperdiga en muchas manos. Se trata de una verdadera centralización, que no debe confundirse con la acumulación y la concentración". (Marx, 1965-a, p. 557)

Tecnología en la industria hotelera

El sector de los servicios ha sido descrito tradicionalmente como poco innovador y consumidor de tecnologías desarrolladas en el sector industrial. En el caso de la industria hotelera "se ha seguido una pauta mixta de invención y adopción en la introducción de nuevas tecnologías" (Groizard y Jacob, 2004, p. 22). La experiencia en la gestión y la aplicación de las innovaciones en los diferentes sectores de la ciencia y la tecnología, y su adecuación a las oportunidades, necesidades y exigencias de los clientes han ido conformando los disímiles productos hoteleros actuales y lo harán con los del futuro.

La tecnología en una instalación hotelera se encuentra determinada por la integración del equipamiento y el conocimiento. El equipamiento es tangible y abarca las características físicas de la planta hotelera, su diseño arquitectónico, civil, materiales, mobiliario, ubicación, interacción con el medio ambiente, así como el propio equipamiento tecnológico de los diferentes sistemas que hace posible la explotación del hotel.

Por otro lado, el conocimiento es intangible y abarca los conocimientos y habilidades necesarios para operar estos sistemas, dirigir y ejecutar los diferentes procesos y procedimientos que permiten la gestión de la operación y comercialización del hotel. Todo equipamiento tecnológico es resultado del conocimiento humano acumulado, por tanto, no es más que la dimensión del conocimiento contenida en el inmueble, muebles, equipos y sistemas. Es el explícito o codificado. Mientras el otro componente del conocimiento permanece en el pensamiento, de forma tácita. Este conocimiento que integra el capital intangible de la cadena hotelera abarca también la marca comercial y el capital relacional, incluidos los sistemas de reservas y las alianzas con suministradores, distribuidores del producto hotelero y clientes directos del hotel y la cadena.

El análisis de Marx sobre el desarrollo tecnológico abrió las puertas al estudio del reino de la tecnología dentro de la Economía Política. Su relación con el capital se aborda en el primer tomo de El Capital, y de manera específica en el capítulo XIII, "Maquinaria y gran industria" (Marx, 1965-b, p. 324). La tecnología permite la utilización de las fuerzas de la naturaleza y los adelantos científicos para la producción, aumentando la productividad y la plusvalía relativa. Igualmente determina las condiciones de trabajo y el número de trabajadores, revoluciona las relaciones con los obreros y desata la fuerza del capital, favoreciendo su acumulación y concentración. Con el paso de la manufactura al capitalismo el obrero dejó de vender objetos manufacturados para ofertar su mano de obra como mercancía, sujeta a las leyes de la oferta y la demanda del mercado. En la actual era de la economía del conocimiento, este se vende como mercancía y la tecnología es un instrumento de dominación y exclusión de los países capitalistas desarrollados sobre los subdesarrollados.

A partir de la definición de tecnología en la industria hotelera propuesta en el presente trabajo y el análisis del párrafo anterior, se puede afirmar que la tecnología afecta y está contenida tanto en el capital constante, como en el capital variable.

Existe un convencimiento general de que la competitividad y la ventaja de una empresa turística a largo plazo dependen especialmente de "la gestión integrada de los recursos que posee y que le son propios y de su capacidad de movilizar un conjunto de recursos materiales, humanos y tecnológicos de forma integrada" (García, 2004, p.13). Así, Contractor y Kundu (1998) señalan que en el sector hotelero los elementos intensivos en capital, tales como el inmueble, se pueden separar de los elementos de pericia directiva o basados en el conocimiento (García, 2004, p. 14), favoreciendo su expansión internacional a través de las modalidades de gestión, es decir, contratos de franquicias, administración y arrendamiento. Para las cadenas hoteleras que se internacionalizan bajo estas modalidades de expansión internacional, el conocimiento constituye uno de los componentes más importantes dentro de sus activos intangibles, convertido en mercancía, que genera sus ganancias más inmediatas al ser vendido.

Modalidades de expansión de las cadenas hoteleras de los países capitalistas desarrollados

Las cadenas hoteleras de los países capitalistas desarrollados en su expansión internacional hacia los países subdesarrollados deben seleccionar sus modalidades de entrada entre la inversión directa, la gestión hotelera o la combinación de ambas. En el primer caso, con la aportación de capital en empresas mixtas (joint ventures) o en solitario; en el segundo, a través de los contratos de franquicia, administración o arrendamiento. En los casos de la inversión directa y las empresas mixtas generalmente se combinan ambas modalidades.

La modalidad de gestión predominante en la expansión de las cadenas hoteleras internacionales la constituyen las franquicias hoteleras, que representan más del 70 % del total de las habitaciones disponibles a nivel mundial, siendo los Estados Unidos de América el líder con más del 40 % del total. Además, las cadenas hoteleras poseen los hoteles mayormente en sus países de origen, así evitan el riesgo que implica la inversión en el exterior, y representan el 15 % del total de las habitaciones mundiales (Ramón, 2000).

En la subregión del Caribe, los contratos de administración hotelera forman la modalidad de entrada predominante de las cadenas hoteleras internacionales, procedentes de España fundamentalmente, desde que en 1985 la cadena española Barceló comenzó la expansión de la industria hotelera de ese país en el área. En el año 2009, una cifra de 26 cadenas españolas administraban 321 hoteles con 118 913 habitaciones en América Latina, donde aproximadamente una de cada cuatro habitaciones era gestionada por una cadena española (Figueras, 2010). Entre los factores que han contribuido a la expansión de los contratos de administración hotelera en América Latina, además de los mencionados anteriormente, se encuentran la entrada al sector turístico de empresas de otras actividades, como constructoras, entidades financieras e inmobiliarias a modo de socios financieros atraídos por la rentabilidad del sector, siendo los inversionistas y propietarios de los inmuebles hoteleros los que financian el crecimiento de los grupos hoteleros internacionales y la expansión de sus marcas, estos últimos, además, cobran los honorarios contratados por la gestión, uso de la marca y otros servicios, según el caso.

Esta expansión y crecimiento de las marcas y cadenas hoteleras internacionales basadas fundamentalmente en la gestión -al separar la gestión de la propiedad- ha sido posible gracias a que sus principales ventajas competitivas son activos intangibles, tales como la marca, el conocimiento, formación, centrales de reservas, las alianzas y vínculos con los distribuidores del producto hotelero, los cuales pueden protegerse legalmente, controlarse y ser explotados a través de relaciones contractuales, separados de la propiedad, permitiendo la expansión sin riesgos ni financiamientos.

Cuando una cadena hotelera en su expansión internacional es capaz de empaquetar su conocimiento acumulado, puede alquilarlo o venderlo a través de su externalización, en este caso los contratos de franquicias hoteleras. Pero "cuando la empresa no es capaz de ello, porque este conocimiento reside en los hábitos de gestión o los activos intangibles de la empresa, es difícil que otras empresas puedan comprarlo, bien porque su valor de mercado es desconocido, bien porque es difícil definir los derechos de propiedad del conocimiento" (Groizard y Jacob, 2004, p. 20), entonces la empresa debe recurrir a las formas internalizadas, es decir, los contratos de arrendamiento y los de administración hotelera, en los cuales la tecnología de la cadena permanece internalizada, con el objetivo de "preservar las ventajas tecnológicas que posee e impedir que otras empresas se puedan beneficiar del conocimiento acumulado dentro de la organización" (Groizard y Jacob, 2004, p. 19).

El hecho de que parte de sus ventajas competitivas radique en alianzas y participación con los canales de distribución del producto hotelero -es decir, turoperadores-, la inseguridad de ceder a terceros su concepto especializado de gestión, el alto componente tácito de su conocimiento asociado al turismo vacacional de largas estancias, la carencia de estrategias codificadoras de este conocimiento, el costo de los controles a través de otra modalidad de entrada, el estado incipiente del desarrollo del ciclo de vida del producto hotelero español en su internacionalización y su participación más reducida en cantidad de habitaciones en el exterior, en comparación con las cadenas de otros países que ocupan los primeros lugares del ranking mundial, han sido los factores identificados por Ramón Martín (2006) como determinantes a la hora de adoptar los contratos de administración hotelera como modalidad fundamental, por parte de la industria hotelera española en su expansión internacional.

El grado alcanzado en el desarrollo tecnológico el día de hoy ha convertido el conocimiento en un recurso imprescindible para el desarrollo económico, protegido y privatizado en patentes, perfeccionado en los departamentos de investigación y desarrollo (I+D) de las corporaciones y no en las universidades. Es la era de la economía del conocimiento caracterizada por la informatización, transacciones de patentes, momento en el que el conocimiento se convierte en mercancía y en una limitante para el desarrollo, a pesar de contar con otros recursos (Lage, 2013). El conocimiento y la tecnología constituyen un medio de dominación y exclusión de los países capitalistas desarrollados sobre los subdesarrollados, que crea una dependencia de estos últimos hacia los primeros. Para los capitalistas, el conocimiento constituye no solo un medio de producción, sino que también se convierte en una mercancía que genera sus ganancias más inmediatas al ser vendida, en lugar de ser aplicada. La expansión de la industria hotelera internacional a través de modalidades de entrada basadas solamente en la gestión constituye una manifestación de la explotación del conocimiento como mercancía por parte de sus propietarios: las cadenas hoteleras de los países desarrollados, a través de protecciones legales de sus marcas, contratos comerciales y su capital relacional y humano.

La separación entre gestión e inmueble hotelero puede ser considerada una división del capital en propiedad y funciones, lo cual genera plusvalía a través de la comercialización de parte de su capital (intelectual y relacional en este caso) como mercancía. En este concepto de negocio, los accionistas propietarios del inmueble y el gestor propietario del capital intangible (capital intelectual y relacional) y de las principales ventajas competitivas que permiten la operación y comercialización se fusionan, procedentes ambos o no de países capitalistas desarrollados, en la explotación del capital humano, es decir, capital variable o masa trabajadora de los países receptores. Estos son absorbidos y se convierten en activos de las cadenas hoteleras extranjeras, como capital variable en este caso.

En el tercer tomo de El Capital, su capítulo XXIII, "Interés y ganancia del empresario", Marx describe el capital en funciones, que se invierte para obtener una ganancia en la industria o en el comercio, y así las operaciones necesarias se efectúan con él y por medio de quien los emplea según la rama de negocios de que se trate. La ganancia para el capitalista que trabaja con capital prestado es la ganancia menos el interés, que le aparece como producto del capital mientras funciona como tal. (Marx, 1965-b, p. 391) Así, en el caso de los contratos de gestión hotelera (arrendamiento, franquicia o administración), los capitalistas propietarios de los inmuebles deben deducir de su ganancia el pago a las cadenas hoteleras internacionales por la utilización de su capital intelectual.

La separación entre propiedad y gestión en las relaciones entre los propietarios de los inmuebles hoteleros y las cadenas internacionales que los gestionan pueden ser explicadas desde la Teoría de la

Agencia como una relación entre agente y principal. Así lo recoge la legislación estadounidense, y lo antepone a lo que pueda estar recogido en la letra del contrato, protegiendo al propietario e identificando al gestor como fiduciario (Renard, 2003).

La tendencia al incremento de la separación entre gestión y propiedad no solo se mantiene, sino que adquiere nuevos matices con las ventas de las habitaciones de un hotel a diferentes propietarios. Esta práctica, que no es nueva ya en Estados Unidos a través del Timesharing, comienza a aplicarse en España a partir de la adopción de normas jurídicas en diferentes localidades autónomas (Andalucía, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana) que lo permiten, al convertirse en un atractivo negocio inmobiliario que puede alcanzar hasta un 7 % de rentabilidad en la inversión, mediante la división de las ganancias entre gestor y propietario. Por ejemplo, en Madrid, el Hotel Meliá Castilla vende habitación de 30 metros cuadrados (cuarto de baño, dormitorio, cama matrimonial, escritorio, TV, teléfono) en 90 mil euros (López, 2015).

Opciones de desarrollo para la industria hotelera de los países subdesarrollados

El estudio de la expansión de las cadenas hoteleras de los países desarrollados hacia el tercer mundo ha sido abordado desde la perspectiva de esos países, desarrollando las diferentes teorías que la describen y explican, entre las cuales se destacan, según Ramón (2000): Teoría de Imperfección de los Mercados, de Costos de Transacción, de Internalización, de Localización, del

Comportamiento Oligopolio y de Diversificación de Riegos, Ciclo de Vida del Producto, de Ventajas de Propiedad, de Agencia, de Localización y La Teoría Ecléctica Dunning. Pero independientemente de la teoría de que se trate, esta expansión ha sido posible como consecuencia de la brecha existente entre ambas economías. Las modalidades de entrada de la industria hotelera internacional en su expansión se convierten en opciones estratégicas para el desarrollo de las industrias hoteleras locales como vías de acceso a los mercados, financiamiento, capital, tecnologías, comercialización y canales de distribución, al pagar por ellas un costo financiero, compartir las utilidades de la operación y arriesgar el compromiso de su soberanía e independencia.

Para vencer estas barreras, los países subdesarrollados pueden optar por emprender el desarrollo de sus industrias hoteleras nacionales solos o con la participación extranjera. Esta puede ser total o parcial (joint ventures), que por lo general no proviene de grupos hoteleros extranjeros, sino de otros fondos disponibles para la inversión. Adicionalmente, para la gestión y comercialización se puede optar por una de las opciones disponibles entre los contratos de franquicia, administración o arrendamiento, siendo por lo general los propietarios de la marca hotelera los que imponen la modalidad que más les satisface.

Optar por los contratos de gestión supone disfrutar de las ventajas de operar bajo la imagen de una marca comercial establecida y de reconocido prestigio, evitando los costos que representan la creación de una nueva. Permite disfrutar las bondades que supone disponer de las ventajas competitivas y la tecnología de los grupos hoteleros extranjeros de países desarrollados y sus vínculos con los canales de distribución del producto turístico. Pero a su vez, estas opciones favorecen la expansión de las marcas hoteleras extranjeras, no solo generándole beneficios económicos, sino también financiando el crecimiento de los grupos hoteleros internacionales. Desde el punto de vista estratégico se está reafirmando la dependencia a la tecnología extranjera, al impedir el crecimiento

y establecimiento de las marcas nacionales, con lo cual se compromete el futuro de la industria hotelera nacional.

El camino recorrido en su desarrollo por la industria hotelera de los países capitalistas desarrollados es diferente al que se presenta ante los países subdesarrollados. Mientras los primeros tuvieron un desarrollo endógeno sin competencia, los últimos lo hacen dependiendo de capital y tecnología extranjera, enfrentando la competencia de los primeros y su dominio del mercado y de los canales de distribución, con marcas de reconocido prestigio y posicionamiento.

Conclusiones

La industria hotelera mundial se encuentra dominada por cadenas internacionales procedentes de los países capitalistas desarrollados que abarcan la mayoría del número de habitaciones y establecimientos hoteleros. El sector se caracteriza por la concentración y centralización de capital, que se manifiesta en compras y fusiones entre grupos hoteleros y las alianzas con los canales de distribución del producto, díganse líneas aéreas, turoperadores y agencias de viajes.

Dado que las principales ventajas competitivas de las cadenas hoteleras internacionales se generan en la gestión, ello permite que los elementos intensivos en capital (tales como el inmueble) se puedan separar de los elementos de pericia directiva o basados en el conocimiento, al propiciar su expansión internacional a través de las modalidades de gestión (franquicias y contratos de administración), lo que constituye un ejemplo del conocimiento como mercancía, en función de generar beneficios procedentes de su comercialización.

Los contratos de gestión hotelera (arrendamiento, franquicia y administración) como opción estratégica de desarrollo para las industrias hoteleras de los países subdesarrollados permiten compartir las ventajas competitivas de las cadenas hoteleras internacionales establecidas, pero al costo de impedir el crecimiento y establecimiento de las marcas nacionales propias, lo cual compromete el futuro de la industria hotelera y la soberanía de sus respectivos países, crea una dependencia tecnológica, comparte las utilidades y financia el crecimiento, expansión y consolidación de marcas extranjeras.

Es recomendable crear las bases para un desarrollo endógeno de las industrias de los países subdesarrollados que opten por el turismo internacional como actividad económica estratégica. Para ello se deben potenciar las marcas hoteleras de estos países a través del crecimiento y calidad de la oferta. Priorizar las alianzas con los turoperadores, agencias de viajes y líneas aéreas procedentes de los mercados emisores, incluso con participación accionarial. En los casos de la inversión directa extranjera (IDE), propiciar la participación de los grupos hoteleros extranjeros, lo que favorece la comercialización. Sería favorable establecer la integración regional y la colaboración entre los países del área.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONTRACTOR, F. y S. KUNDU (1998): "Modal Choice in a World of Alliances: Analyzing Organizational Forms in International Hotel Sector", Journal of International Business Studies, vol. 29, n.o 2, Liverpool, pp. 325-357.

DE LA CRUZ, T. (2000): "Hotels´ 325: Special Report. Hotels´ Giants", Hotels Magazine, vol. 36, n.º 7, Chicago, pp. 36-52.

FIGUERAS, M. A. (2010): "Las cadenas hoteleras españolas en América Latina y el Caribe a finales del 2009", informe interno del MINTUR, La Habana.

GARCÍA, D. J. (2004): La transferencia de conocimiento en la expansión de las cadenas hoteleras, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Madrid.

GONZÁLEZ, F. (2013): "Tendencias de desarrollo del sector turístico", conferencia del representante de Amadeus en Cuba, Seminario internacional, Facultad de Turismo, Universidad de La Habana / Hotel Nacional de Cuba.

GROIZARD C., J. L. y E. M. JACOB (2004): "Innovación, transferencia de tecnología y desarrollo en empresas hoteleras. Estudio de la contribución de las empresas hoteleras de origen balear a las economías latinoamericanas", Fundació Cátedra Iberoaméricana, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, <http://www.uib.es/catedra_iberoamericana> [6/8/2009].

LAGE, A. (2008) "Propiedad y expropiación en la economía del conocimiento", en J. Núñez y L. M. Macías (coords.), Reflexiones sobre ciencia, tecnología y sociedad, Editorial Ciencias Médicas, La Habana, pp. 119-132.

LAGE, A. (2013): La economía del conocimiento y el socialismo, Editorial Científico Técnico, La Habana.

LÓPEZ, L. S. (2015): "Se vende habitación de un hotel", El País Negocios, n.o 1543, Madrid, mayo 2015, pp. 26-27.

MARTÍN F., R. (1988): "El turismo y su desarrollo", Economía y desarrollo, Año XVIII, vol. 16, n.o 5. La Habana, pp. 34-41.

MARTÍN F., R. (2003): "Desarrollo y lanzamiento de productos turísticos", tesis de maestría, Centro de Estudios Turísticos, Universidad de La Habana.

MARTÍN F., R. (2006): "El comercio internacional del turismo en condiciones de oligopolio. El caso de Cuba", tesis de doctorado, Centro de Estudios Turísticos, Universidad de La Habana.

MARX, C. (edición 1965-a): El Capital, t. I, Ediciones Venceremos, La Habana.

MARX, C. (edición 1965-b): El Capital, t. III, Ediciones Venceremos, La Habana.

D´ MEZA PÉREZ, G. (2003): "La industria hotelera internacional. Opciones estratégicas de desarrollo de la industria hotelera cubana", tesis de maestría, Facultad de Economía, Universidad de La Habana.

MICHAEL E., J. (2003): "Tourism Micro-Clusters", Tourism Economics, vol. 9, n.o 2, Oxford, pp. 133-145.

NONAKA, I. (1991): "The Knowledge Creating Company", Harvard Business Review,

vol. 69, n.o 6, pp. 96-104.

NÚÑEZ JOVER, J. y L. M. MACÍAS (coords.) (2008): Reflexiones sobre ciencia, tecnología y sociedad, Editorial Ciencias Médicas, La Habana.

NÚÑEZ, JOVER. J. y L. M. MACÍAS (coords.) (2013): "Ciencia y tecnología en el horizonte de nuestra sociedad", La Calle del Medio, n.o 61, La Habana, mayo, pp. 6-7.

RAMÓN R., A. (2000): "La expansión internacional del sector hotelero español", tesis de doctorado, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Universidad de Alicante.

RENARD, J. (2003): "El reto de la agencia: cómo WoolleyWoolley reajustó el panorama de la gestión hotelera", Cornell Hotel and Restaurant Administration (USA),

vol. 44, n.o 3, pp. 58-76.

RIVERÓN, A. C. (2010): "La participación española en la hotelería cubana. Contribución a su estudio", tesis de grado, Facultad de Turismo, Universidad de La Habana.

RODRÍGUEZ, A. R. (2002): "Determining Factors in Entry Choice for International Expansion. The case of the Spanish Hotel Industry", Tourism Management, n.o 23, Oxford, pp. 593-607.

SÁNCHEZ N., R. (2009): La nueva economía y el conocimiento: entre el mito y la realidad, Editorial Félix Varela, La Habana.

RECIBIDO: 3/01/2016

ACEPTADO: 21/02/2016

Gustavo D' Meza Pérez. Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba. Correo electrónico: belmaryc@infomed.sld.cu

Martha Zaldívar Puig. Facultad de Economía, Universidad de La Habana, Cuba. Correo electrónico: martha@fec.uh.cu

Ramón Martín Fernández. Facultad de Turismo, Universidad de La Habana, Cuba. Correo electrónico: ramon_martin@ftur.uh.cu

NOTAS ACLARATORIAS

1. Actualmente MELIÃ Hotels Internationals.