INTRODUCCIÓN

Una de las frecuentes críticas que se hace al sistema educacional en Chile, en especial, a nivel de enseñanza superior, es que fomenta el aprendizaje pasivo, por lo cual una de las tareas principales que debe enfrentar el docente es desarrollar en sus estudiantes la capacidad de reflexión sobre lo que han aprendido, las estrategias de aprendizajes utilizadas para ello, la utilidad que tiene dicho aprendizaje y el reconocimiento de cuánto les falta por aprender y cómo lograrlo, estudiantes autónomos capaces de decidir qué aprender, cómo aprender y para qué aprender.

Para Monereo y Castelló (1997, como se citó en Sierra, 2010), «hablar de aprendices autónomos es hablar de quienes toman decisiones que les conducen a regular su aprendizaje en función de una meta y a un contexto o situaciones específicas de aprendizaje» (p. 76).

Bornas (1994) plantea «una persona autónoma será aquella cuyo sistema de autorregulación funciona de modo que permite satisfacer exitosamente tanto las demandas internas como externas que se le plantean» (p. 13).

Fandos y González (2000) habla del trabajo autónomo como aprendizaje autorregulado, y afirma que «cuando se es autónomo el propio sujeto asume la responsabilidad y control de su aprendizaje» (p. 2).

«Para el desarrollo del aprendizaje autorregulado es necesario que el estudiante tenga conocimiento de ciertas estrategias específicas que podría aplicar en la realización de una cierta actividad y en el control de ésta. Los estudios revelan que un aspecto fundamental del aprendizaje autorregulado es la motivación de los aprendices» (Paris y Winograd, 1990, citado en Sierra, 2010, p. 97).

Para desarrollar procesos autorregulados no basta con conocer una serie de estrategias cognitivas y metacognitivas; es necesario poner en acción ciertos patrones en los cuales las creencias positivas, las metas y los intereses se combinen, y orienten las ejecuciones en la selección de los recursos disponibles. Visto de esta forma, «el aprendizaje autorregulado es el resultado de la interacción de factores cognitivos, metacognitivos y motivacionales» (Sierra, 2010, p. 97).

Diversos modelos han tratado de explicar la relación existente entre el proceso de aprendizaje y motivación. Uno de ellos señala tres componentes esenciales que ejercen influencia sobre las estrategias de autorregulación del aprendizaje. El primer componente es el afectivo, el cual determina los sentimientos acerca de sí mismos que tienen los estudiantes. El segundo componente es de expectativa, que determinan las creencias acerca de la propia capacidad y habilidad para desarrollar actividades o tareas. Finalmente, está el componente valorativo, que plantea creencias acerca del valor, importancia o trascendencia de la tarea (Pintrich, 1986, citado en Sierra 2010, p.96).

Estrechamente relacionado con el desarrollo del aprendizaje autónomo, se encuentra el concepto de autoeficacia académica. Bandura (1977) define a la autoeficacia como «las creencias en la propia capacidad para organizar y ejecutar las acciones requeridas para manejar las situaciones futuras» (p. 2). Así, se entiende la autoeficacia como la confianza que tiene una persona, sobre la capacidad que tiene para hacer determinadas actividades que intenta o intentará realizar.

Zimmerman (1995) define la autoeficacia como «los juicios personales acerca de las capacidades para organizar y conductas que sirvan para obtener tipos determinados de desempeño escolar» (p. 203). En este sentido, la autoeficacia es un concepto muy específico que se refiere a la evaluación que el estudiante hace con respecto a sus capacidades para realizar las actividades propias de la institución educativa.

Bandura (1996) hipotetizó que la autoeficacia afecta la elección de las actividades, el esfuerzo que se requiere para realizarlas, y la persistencia del individuo para su ejecución. De acuerdo con esto, un estudiante que tiene dudas acerca de sus capacidades de aprendizaje posee una baja autoeficacia y probablemente evitará participar en las actividades que le sean asignadas. En cambio, un estudiante con alta autoeficacia se compromete más con las actividades que se le encomiendan y muestra un mayor involucramiento y persistencia, a pesar de las dificultades que se pueda encontrar.

Desde un punto de vista empírico, González y Tourón (1992) sostienen que la aplicación de la teoría de la autoeficacia de Bandura en el ámbito educativo muestra cómo los estudiantes con altas expectativas de autoeficacia gozan de mayor motivación académica.

Si bien es cierto que el estudiante es uno de los principales actores cuando de aprender autónomamente se trata, no es menos cierto que el docente también tiene un alto grado de incidencia en ello. El aprendizaje autónomo puede verse favorecido según las estrategias de enseñanza que aplique el docente. Así vemos que Rebaza (2016) menciona que:

el aprendizaje autorregulado se ha convertido en uno de los ejes primordiales del proceso enseñanza-aprendizaje, donde el docente debe ayudar a los estudiantes a ser consciente de sus propios procesos cognitivos, a ser estratégicos y cuando los estudiantes son aprendices autorregulados, establecen metas más altas para sí mismo, aprenden de forma más efectiva y tienen mejor rendimiento académico, lo que caracteriza a los estudiantes autorregulados es su participación activa desde el punto de vista metacognitivo, motivacional y comportamental (p. 39).

Aprender de forma autónoma o independiente, aparentemente, es algo personal, que se devela con las vivencias sociales y culturales. Asimismo, es un proceso necesario para «asegurar la formación de personas pensantes, que critican con argumentos fundamentados, que se preocupan por exponer evidencias de aquello que refutan o defienden» (Romero, 2019, p. 164).

En este sentido cobra importancia una formación que promueva una educación activa, reflexiva, social y crítica que estimule el aprendizaje centrado en el estudiantado que le permita asumir la responsabilidad de este, donde se reconozca cómo aprende y cuáles son las maneras de llegar a hacerlo (Umaña-Taylor, 2011). Es así como se deben brindar los espacios de participación dialógica que promueva el análisis del contexto para la construcción de conocimientos, es decir, ir hacia una enseñanza enfocada en el asombro, el placer de aprender, la sensibilización y la emoción.

Aprender a aprender y aprendizaje autónomo se relacionan. Romero (2019) se refiere a esto diciendo que aprender a aprender es un proceso en el cual la persona se plantea una serie de compromisos para aprender de forma autónoma.

La clave entonces estaría en diseñar actividades para el estudiante, lo que requiere una cierta preparación del docente antes de impartir su asignatura. No basta con definir una serie de actividades, las cuales podrían resultar fragmentadas, desarticuladas y poco significativas para el estudiante. El profesor debe planificar su actuación en el aula, y entregar las pautas de acción a los estudiantes. Él deberá centrar sus esfuerzos en seleccionar previamente los métodos y técnicas de trabajo, que permitan al estudiante acceder a la información que ellos requieren para ampliar su base de conocimiento, y ciertamente seleccionar los recursos disponibles que le den la posibilidad de seguir avanzando en su proceso formativo (De Miguel, 2006).

MÉTODO

La investigación se adscribe dentro del paradigma positivista y presenta una orientación hipotética-deductiva, con un enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional.

El diseño es no experimental; adicionalmente, es de carácter transversal, pues los datos se recolectan en un solo momento de la investigación, para analizar la relación en un momento dado.

Muestra

En este estudio se seleccionaron por muestreo aleatorio al estudiantado de educación técnica universitaria del Instituto Tecnológico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, sede Los Ángeles. Los criterios específicos de selección fueron estar cursando el segundo semestre en una carrera técnica universitaria, en jornada diurna o vespertina, en la sede Los Ángeles.

El total de la muestra es de 148 participantes, donde 94 estudiantes pertenecen al género femenino, siendo ellas un 63,5 % de la muestra y 54 estudiantes pertenecientes al género masculino, representando un 36,5 % de la muestra total.

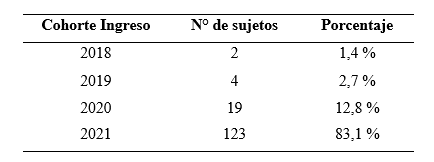

La muestra está compuesta principalmente por estudiantes de la cohorte 2021, como se puede apreciar en la Tabla 1.

Respecto de las carreras de origen, los estudiantes que participaron del estudio pertenecen a una de las siete carreras técnicas que ofrece la institución en la provincia de Biobío. Las carreras del Instituto Tecnológico se dictan en jornada diurna como vespertina, por lo tanto, resulta interesante describirla en base a este atributo. Una alta concentración de participantes pertenece a la jornada diurna. Esto se explica por la admisión que tiene la carrera Técnico en Educación de Párvulos, que se dicta solo en régimen diurno.

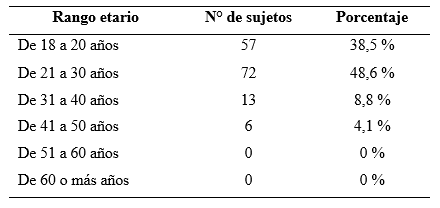

En la Tabla 2 se presentan los datos según el rango etario de los estudiantes participantes. Como se puede apreciar, el 48,6 % de los sujetos tienen un rango de edad entre los 21 y 30 años. Al respecto es posible señalar que este atributo es un elemento característico de los estudiantes que ingresan a estudiar al Instituto Tecnológico, siendo principalmente sujetos que han tenido alguna trayectoria en el mundo del trabajo y luego retoman su formación profesional.

Un elemento importante para considerar en la caracterización de la muestra es identificar la procedencia de los estudiantes, según la dependencia administrativa del colegio o liceo de origen. Al respecto es posible mencionar que 56,8 % de los estudiantes que participan de la investigación, provienen de un establecimiento de educación municipal y un 37,8 % provienen de un establecimiento particular, pero que recibe subvención del estado. Esta característica es propia de los estudiantes que ingresan a las carreras técnicas del Instituto Tecnológico, año tras año.

Instrumentos

Para responder a la pregunta de investigación, cómo se relaciona el aprendizaje autónomo y la autoeficacia académica en los estudiantes de primer año de carreras técnicas universitarias, se aplicaron dos instrumentos de recogida de datos:

Variable de autoeficacia académica: se aplicó la Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas (EAPESA) de García-Fernández, validada para la educación superior chilena mediante un análisis factorial confirmatorio (Del Valle et al., 2018). La escala está conformada por 10 ítems que son evaluados con indicadores que van desde 1 (nunca) a 4 (siempre), la cual indica que a mayor puntuación, mayor autoeficacia académica. A continuación, se presentan los distintos enunciados propuestos en la escala aplicada, la cual tiene la característica de ser unidimensional.

Variable de aprendizaje autónomo: se aplicó la Escala de Aprendizaje Autodirigido (EAAD) de Fischer y King, validada para la educación superior chilena mediante un análisis factorial confirmatorio (Cerda et al., 2014). La escala está conformada por 21 ítems, distribuidos en dos dimensiones: autogestión y motivación hacia el aprendizaje. Sus indicadores que van desde 1 (Muy en desacuerdo) a 4 (Muy de acuerdo), la cual indica que, a mayor puntuación, mayor aprendizaje autodirigido. A continuación, se presentan los distintos enunciados propuestos en la escala aplicada la Escala de Aprendizaje Autodirigido (EADD).

RESULTADOS

Escala de autoeficacia percibida específica de situaciones académicas (EAPESA)

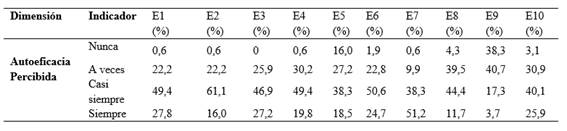

En la Tabla 3, se presentan los resultados, en términos de la distribución de frecuencias, para cada indicador de la escala autoeficacia percibida específica de situaciones académicas.

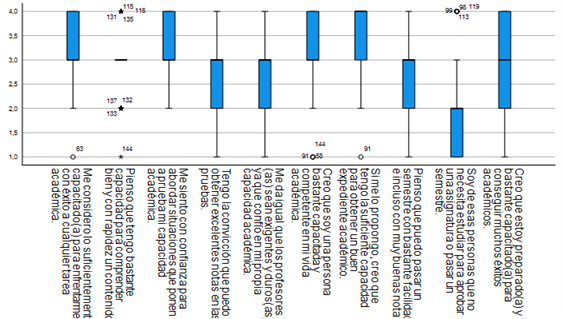

Complementaria a la tabla anterior, el siguiente gráfico muestra un panorama general del nivel de autoeficacia percibida por los estudiantes del Instituto Tecnológico de la provincia de Biobío.

Los datos dejan en evidencia que los sujetos tienen una percepción de autoeficacia media-baja, donde los criterios más disminuidos corresponden al ítem 9, «Soy de esas personas que no necesita estudiar para aprobar una asignatura o pasar un semestre». En este sentido es posible determinar que el 96,3 % de los estudiantes perciben la necesidad de esforzarse y dedicar tiempo al estudio personal para poder superar exitosamente una determinada asignatura. Esto es observable en la alta concentración de las respuestas en los indicadores nunca, a veces o casi siempre. Esto es concordante con las respuestas recibidas en el ítem 8, donde el 88,3 % reconoce que para pasar un semestre se requiere trabajo y esfuerzo, y esto traerá como resultados, buenas notas.

Si bien los estudiantes perciben su capacidad para obtener buenas calificaciones, el 80,2 % de ellos no están tan convencidos, pues eligen la opción «a veces» o «casi siempre» (Ítem N° 4). En este mismo sentido, a los estudiantes del Instituto Tecnológico no les da lo mismo si el profesor es más o menos exigente. Esto es observable en el Ítem 5: «Me da igual que los profesores(as) sean exigentes y duros(as), ya que confío en mi propia capacidad académica». Un 81,5 % atribuye el éxito de su rendimiento académico al comportamiento del docente en los niveles de exigencias en la implementación de la asignatura. La concentración de respuestas en esta pregunta se centra en los indicadores nunca, a veces o casi siempre.

Respecto de la capacidad cognitiva para comprender bien y con rapidez un contenido, hay concordancia absoluta en el indicador «casi siempre», solo con algunos casos atípicos que se sitúan en el indicador nunca o siempre.

Finalmente, mención especial merece los resultados de la afirmación Creo que estoy preparado(a) y bastante capacitado(a) para conseguir muchos éxitos académicos, la media se sitúa en el indicador «casi siempre», sin embargo, en el gráfico es posible observar que es la caja con mayor altura, lo que indica que existe una mayor dispersión en la respuesta de los sujetos.

Análisis descriptivo escala la Escala de Aprendizaje Autodirigido (EADD)

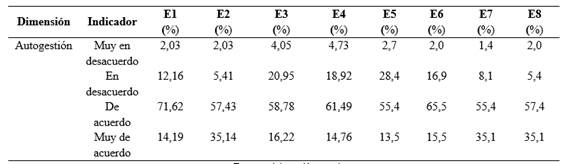

A continuación, en la Tabla 4 se presentan los resultados, en términos de la distribución de frecuencias, para la dimensión de autogestión del aprendizaje.

Tabla 4 Distribución de frecuencias obtenidas para cada indicador en la dimensión autogestión

Fuente: elaboración propia.

Los datos dejan en evidencia que los estudiantes de carreras técnicas profesionales se perciben con niveles de autogestión de su aprendizaje medio-alto. Sin embargo, algunos ítems se muestran más debilitados. Es el caso del ítem «Establezco tiempos estrictos para aprender algo nuevo» (E3), que indica que los estudiantes presentan debilidades para la organización del tiempo. Situación similar se presenta con el ítem «Soy eficiente en el manejo de mi tiempo» (E5).

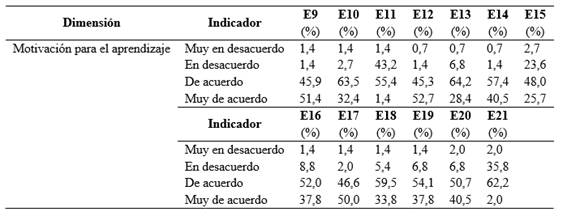

Para la segunda dimensión que conforma la escala, motivación para el aprendizaje, los resultados en referencia a las frecuencias de cada ítem, se muestran en la siguiente Tabla 5.

Tabla 5 Distribución de frecuencias obtenidas para cada indicador en la dimensión motivación para el aprendizaje

Fuente: elaboración propia

Con los resultados obtenidos en los ítems que miden los factores motivacionales para el aprendizaje, es posible apreciar que los datos se concentran en un nivel medio-alto. Los niveles más bajos se presentan en la afirmación «Creo en el esfuerzo para mejorar mi desempeño», lo que se puede interpretar como poca confianza en las capacidades propias, o bien atribuir el éxito académico a variables externas. En otro ámbito el ítem «Siempre pregunto el porqué de las cosas», también mostró niveles más bajos de percepción por parte de los estudiantes, que podría demostrar bajos niveles de curiosidad y de análisis, influenciado por aspectos motivacionales.

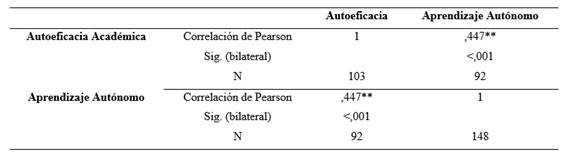

Se contrastaron los resultados de ambos instrumentos aplicados al mismo grupo de sujetos, mediante el análisis correlacional de Pearson que se presenta en la Tabla 6, pudiendo establecer que existe una correlación positiva entre el aprendizaje autónomo y la autoeficacia académica.

Es decir, en la medida, los niveles de autoeficacia académica se perciben altos, mayor será el nivel de autonomía en el aprendizaje del estudiante.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados abren el clásico debate, donde los docentes atribuyen el éxito académico de los estudiantes a factores motivacionales o a las clásicas técnicas de estudio, en las cuales las universidades están invirtiendo cada vez recursos y esfuerzos para resolver un problema que viene desde la formación secundaria. En este sentido, es posible apreciar que los estudiantes que ingresan a una carrera técnica universitaria de la Universidad estudiada se sienten motivados frente a su proceso de aprendizaje y sí se aprecian capaces de autogestionar el proceso. Sin embargo, es necesario ahondar, en las acciones que el docente pueda tomar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede estar afectando negativamente a los estudiantes, en relación con los factores de autoeficacia. Esta pérdida de confianza del estudiante sobre sus capacidades para lograr el éxito académico y la atribución de la responsabilidad al rol del docente, podrían explicar de mejor manera, el desempeño académico de los estudiantes. La literatura indica que buena parte depende de los estudiantes, de las percepciones que tienen sobre sí mismos, de la capacidad de autocontrol, sin embargo, el éxito estará supeditado respecto de las tareas propuestas por los docentes, del significado que los estudiantes le otorguen y la trascendencia que le asignen a su proceso de conocer y aprender (De Miguel, 2006). En principio, son los docentes quienes pueden planificar la autonomía que esperan lograr, pero son los estudiantes quienes se percibirán más autónomos de lo que son, en la medida que se entreguen espacios de independencia y un clima de confianza favorable para el aprendizaje.

El nuevo estatus de la educación superior en nuestro país exige una redefinición del rol de profesor, que dé respuesta a las nuevas exigencias de formación que impone un modelo centrado en el estudiante. Esto significa adecuar sus procesos de enseñanza hacia la formación de estudiantes activos, críticos, en otras palabras, el estudiante debe ser eje central de todas las orientaciones didácticas y metodológicas, que permitan lograr sujetos con un importante desarrollo de su autonomía, en lo que al proceso de aprendizaje corresponde. Hablar de aprendices autónomos, es hablar de quienes toman decisiones que les conducen a regular su propio aprendizaje en función de una determinada meta y a un contexto o condiciones específicas de aprendizaje (Monereo y Castelló, 1997, como se citó en Sierra, 2010, p.76).

Motivar el aprendizaje autónomo por parte del profesor, significa organizar, dirigir, participar de las actividades asignadas al estudiante. Muchas veces los docentes universitarios, se desentienden de la motivación de los estudiantes por aprender, atribuyéndolo más a problemas del medio, sociales y a características personales de los estudiantes que hoy llegan, que sin duda influyen; sin embargo, es claro que el profesor puede ejercer gran influencia para despertar el interés de los estudiantes en su propia formación, siendo capaz de influir positiva o negativamente en el concepto de autoeficacia que el estudiante tiene de sí mismo. Es importante que el docente adquiera esta responsabilidad, y cada día reflexione sobre su práctica docente, reconociendo la diversidad de personas que tiene al interior de su sala de clase, incorporando nuevas metodologías que sean significativas para los estudiantes y que promuevan el pensamiento crítico, la curiosidad y mantenga interesados a sus estudiantes.

La investigación presentada da cuenta que el estudiante del Instituto Tecnológico manifiesta positivos niveles de motivación cuando ingresa a la educación superior, lo que derriba el paradigma instalado en los docentes, que explica el bajo desempeño académico del estudiantado como efecto de bajos niveles de motivación. Los resultados obtenidos podrían explicar que los estudiantes presentan mayores problemas de autogestión de su aprendizaje, aspecto en el que claramente pueden ser dirigidos por los docentes, según las estrategias seleccionadas por estos. Los recursos pedagógicos que utiliza el profesor, así como la forma en que el docente asume su papel y la función de tutor influyen en lo que los estudiantes piensan sobre su capacidad de autodirección.

El rol del docente es ayudar a aprender a sus estudiantes, adecuando sus estrategias metodológicas, para cambiar su rol protagónico y entregárselo al educando. Los estudiantes quieren ser entes activos de su proceso educativo, pero necesitan un profesor que les guíe.

Por su parte, la institución de educación superior debe focalizar sus esfuerzos de acompañamiento hacia sus estudiantes, a potenciar los factores que les permitirán afianzar la confianza en sus capacidades para lograr el éxito académico.

Los resultados responden al objetivo de la investigación que es analizar la relación entre el aprendizaje autónomo y la autoeficacia académica del estudiantado. Se compararon los resultados de ambos pudiendo establecer que existe una correlación positiva entre el aprendizaje autónomo y la autoeficacia académica.