Introducción

El control apropiado del dolor es uno de los desafíos cruciales y necesarios de abordar en el campo quirúrgico, produce un gran impacto en la recuperación del paciente.1,2 Aunque el dolor posoperatorio es una respuesta a la lesión tisular, si el control del síntoma es insuficiente, los pacientes pueden experimentar ansiedad injustificada, angustia emocional, y activación neurohormonal, reacciones que tienen efectos nocivos sobre la calidad de la recuperación.3,4

La incidencia, prevalencia y consecuencias sociales y sanitarias del dolor global requieren que la comunidad de salud pública preste la debida atención a este tema. La atención al paciente quirúrgico requiere un enfoque integral y multidisciplinario para maximizar los resultados y reducir las complicaciones y riesgos, ya que estos efectos influyen en las respuestas de la persona, los cuales contribuyen a la morbilidad y la mortalidad. 5)

En relación con los efectos de tipo psíquico y espiritual ante el dolor, estos generan sentimientos y emociones tales como angustia, miedo, depresión y aprehensión, como respuesta cortical al dolor.1 La ansiedad, en su interacción natural con el dolor, favorece el estímulo nociceptivo, aumenta así el dolor e instaura un vínculo sinérgico bidireccional, dolor-ansiedad y ansiedad-dolor;6 por tal razón es imprescindible conocer el rasgo de ansiedad de las personas.

El dolor intenso acrecienta el estrés y puede favorecer la presencia de insomnio y trastornos de la conducta reflejados en actitudes de rechazo frente al entorno, estos pueden resultar en episodios de violencia y agitación en algunos pacientes; quienes perciben el dolor como una señal de empeoramiento de su enfermedad.7,8 Al respecto, se ha comprobado que una preparación psicológica y educativa pre operatoria al paciente quirúrgico resulta en una experiencia con menos dolor posoperatorio.3,9

La intervención de enfermería planteada en esta investigación está enmarcada en los conceptos de la Teoría de los Síntomas Desagradables de Elizabeth Lenz, quien define el síntoma como los indicadores de cambio percibidos como los experimentan las personas y cuenta con tres componentes principales, los síntomas que el individuo experimenta, con cuatro dimensiones propias: intensidad o gravedad, angustia, tiempo y calidad del síntoma; los factores influyentes que afectan la naturaleza de la experiencia y las consecuencias del síntoma, factores que conforman instrumento de valoración y da soporte para las intervenciones realizadas.5

Estos aspectos relevantes y que forman parte de las políticas de seguridad del paciente se dan en todo el perioperatorio, iniciando con la valoración y educación según las necesidades de las personas en el preoperatorio, posteriormente con acciones de cuidado desde lo farmacológico en el intraoperatorio, para finalizar en el posoperatorio con el refuerzo de cuidados no farmacológicos, valoración e intervenciones para el control del dolor.10,11 Por tal razón, se realizó esta investigación, cuyo objetivo fue evaluar el efecto de una intervención de enfermería aplicada en el periodo perioperatorio para el control del dolor del paciente adulto en el posoperatorio inmediato.

Métodos

Estudio cuantitativo, cuasi experimental, solo postest con grupo de comparación, realizado en servicio de quirófanos y unidad de cuidados pos anestésicos (UCPA) de una Clínica privada de Bucaramanga-Colombia en el año 2017, en adultos intervenidos en el quirófano.

La población correspondió a personas adultas que asistieron a procedimientos quirúrgicos y a consulta preoperatoria. En promedio se realizaron 900 cirugías por mes y 60 % correspondieron a las especialidades quirúrgicas de ortopedia, ginecología, urología y cirugía general. El universo correspondió a 3240 personas. La muestra fue calculada con 0,05 de probabilidad de incurrir en el error tipo I y como 0,05 de probabilidad de incurrir en el error tipo II dentro de la valoración de la significancia de cambio en el nivel del control del dolor, para un total de 120 pacientes, en base a los cambios en el puntaje de la Escala Visual Análoga (EVA). 12)

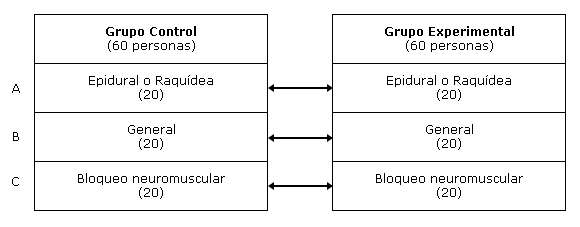

El muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia, durante un periodo de seis meses. Tanto el grupo experimental como el grupo de comparación estuvieron conformados por tres subgrupos determinados por el tipo de anestesia que recibió el paciente: subgrupos de pacientes que recibieron anestesia epidural/raquídea, anestesia general y bloqueo neuromuscular. Cada subgrupo contó con una muestra inicial de 20 pacientes (60 en el grupo experimental y 60 en el grupo de comparación).

El análisis experimental fue una agrupación de dos factores como se representa en la figura 1; donde el factor 1 fue el grupo que tuvo los dos niveles (asignación a grupo experimental y comparación) y el factor 2 tuvo tres niveles (asignación por tipo de anestesia: A, B y C).

Criterios de inclusión: personas adultas que asistieron a la consulta preoperatoria con capacidad de comunicación y personas con cirugía programada en las especialidades quirúrgicas de ortopedia, ginecología, urología y cirugía general.

Criterios de exclusión: incluyeron farmacodependencia, alteraciones mentales documentadas o físicas, que afectaran la esfera cognitiva y pacientes que presentaron complicaciones quirúrgicas o anestésicas en el transoperatorio y el posoperatorio que no permitieran la continuidad de la intervención.

Los instrumentos utilizados fueron: Escala visual análoga-EVA, escala de características del dolor OLDCART, inventario de ansiedad rasgo-estado IDARE y un cuestionario para recabar datos sociodemográficos, clínicos y de seguimiento; los cuales fueron recopilados durante la consulta pre operatoria en el consultorio clínico días previos a la intervención quirúrgica, esta información se continuó con su recolección durante el intraoperatorio y culminó con la obtención de los niveles de dolor, constantes vitales, síntomas desagradables, tratamiento farmacológico y no farmacológico, durante las dos primeras horas del posoperatorio inmediato.

La Escala Visual Análoga-EVA, el dolor fue estimado mediante este instrumento en la cual se asigna un puntaje en una línea donde 0 es no dolor y 10 el máximo dolor imaginable, es una de las escalas más utilizadas y reporta un coeficiente de correlación Intraclase de 0,90 a 0,97.12,13,14 La evaluación global del dolor se realizó bajo el auto reporte de EVA y complementado con la escala OLDCART. La escala IDARE (Inventario de la Ansiedad Rasgo-Efecto), fue utilizada para estimar ansiedad como rasgo, es un instrumento auto aplicado en escala Likert con respuestas entre casi nunca a casi siempre, con 20 ítems, 13 positivos y 7 negativos y según los resultados obtenidos se clasifica en alto puntajes ≥ 45, medio de 30 a 44 y bajo ≤ 29, reporta un Alpha de Cronbach de 0,89 a 0,91. 15) Los instrumentos fueron aplicados por el investigador principal durante el pre e intraoperatorio; para la valoración posoperatoria se contó con el apoyo de dos enfermeras profesionales del área quirúrgica, entrenadas en la aplicación del instrumento, junto al investigador principal.

Descripción de la intervención de enfermería

El síntoma central fue el dolor posoperatorio, con la intervención perioperatoria, donde fueron abordados los elementos de la teoría denominados factores influyentes que pueden ser fisiológicos, psicológicos y situacionales, los cuales interactúan entre sí e intervienen en las dimensiones de los síntomas. La intervención fue siempre dirigida por el investigador principal, enfermero profesional con amplia experiencia en el proceso quirúrgico, que fue impartida en un consultorio dotado del mobiliario y privacidad necesaria durante un promedio de 40 minutos la sesión, donde se realizó la primera fase de la intervención y la toma del consentimiento informado.

El grupo experimental recibió la totalidad de la intervención. El grupo de comparación recibió la entrevista, valoración preoperatoria y el cuidado tradicional que se da a los pacientes quirúrgicos en la institución. A continuación, se presenta el detalle de las tres fases de intervención.

Intervención Primera Fase: Denominada valoración y exploración de necesidades y significados, educación para el control del dolor posoperatorio, centrada en la identificación y cubrimiento de las necesidades de información de las personas (nivel de evidencia III), como también en la preparación de ellas para el proceso quirúrgico (nivel de evidencia Ib). Se realizaron las actividades de valoración y entrevista junto con las estrategias educativas según necesidades en la consulta preoperatoria y sobre el auto reporte del dolor según escala EVA y de cómo describir los síntomas asociados. A partir de esta fase se abordaron los factores psicológicos y situacionales propuestos en la Teoría de los Síntomas Desagradables de Lenz. De igual manera se impartió educación sobre el control del dolor de forma no farmacológica como preparación para el momento posoperatorio.

Intervención Segunda Fase: Denominada control farmacológico intraoperatorio, centrada en garantizar la administración oportuna del enfoque analgésico multimodal (nivel de evidencia Ib). A partir de esta fase se abordaron los factores fisiológicos propuestos en la Teoría de enfermería utilizada.

Intervención Tercera Fase: Denominada plan de cuidados para la implementación y monitorización de intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, centrada en la valoración integral del dolor en las personas en las que se detectó la presencia del síntoma, y se utilizó un enfoque sistemático de sus constantes vitales y las herramientas de valoración del dolor, escala EVA y OLDCART y otros síntomas desagradables, durante su estancia en la unidad de cuidados posanestésicos (UCPA) durante el posoperatorio inmediato (nivel de evidencia III).

Se calcularon medidas de tendencia central para las variables numéricas y se reportó la media y la desviación estándar dado que presentaron distribución paramétrica, se calcularon frecuencias relativas (porcentajes) y absolutas para las variables categóricas. Para identificar diferencias entre los grupos en las variables categóricas se utilizó pruebas estadísticas como chi cuadrada de Pearson, exacta de Fisher; en las numéricas t-Student. Se construyeron cuatro modelos de regresión lineal a los 10 minutos, 1, 1,5 y 2 horas, se realizó un proceso de selección intencionada de las variables y se incluyó las que presentaban un nivel de significancia menor a 0,25 en el análisis bivariado o que generaran cambios en el coeficiente de la variable independiente principal (educación) significativos mayores al 25,00 %, se realizó evaluación del ajuste del modelo.

Esta investigación se acogió a los lineamientos de la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de la Republica de Colombia, clasificada como investigación de riesgo mínimo.16 Además, se acogió a los lineamientos éticos establecidos en el código Nuremberg y el código de Helsinki17,18 y a las pautas éticas internacionales para investigación biomédica en los seres humanos establecidos por el Consejo de organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS). La investigación fue aprobada por la subcomisión de investigación de la Universidad de la Sabana, al igual que al comité de ética y comité de investigación de la clínica FOSCAL.

Resultados

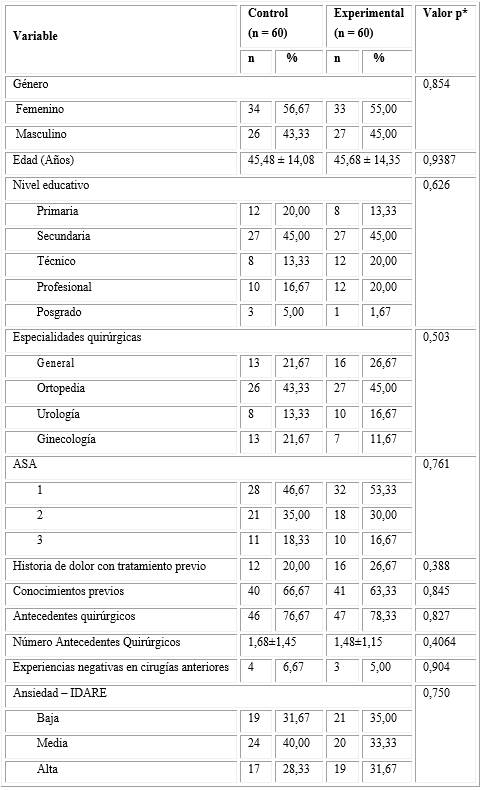

El grupo control y el experimental reunieron características similares como se puede apreciar en la tabla 1, en el grupo control el género femenino fue el 56,67 % y en el grupo experimental el 55,00 %, las edades muy similares con una media de 45,48 ± 14,08 y 45,68 ± 14,35, respectivamente. El nivel educativo de secundaria fue el más frecuente en los dos grupos, seguido por profesional y técnico.

La especialidad quirúrgica más frecuente fue ortopedia, la clasificación del riesgo anestésico (ASA) más prevalente fue el ASA 1. Refieren historia de dolor previo en el grupo control el 20,00 % y en el experimental el 26,67 %, aunque se aprecia una tendencia mayor en el grupo experimental el valor p de la prueba fue de 0,388. Los antecedentes quirúrgicos fueron reportados en porcentajes de 76,67 % en el grupo control y el 78,33 % en el experimental. El número de cirugías previas reporto un promedio de 1,68±1,45 en el grupo control y 1,48±1,15 en el experimental. Experiencias negativas en cirugías previas fue reportado por 4 pacientes en el grupo control y 3 en el experimental.

La ansiedad fue alta en el 28,33 % de los participantes del grupo control y el 31,67 % del grupo control, media en el 40,00 % del grupo control y el 33,33 % del grupo experimental.

Tabla 1 Distribución de pacientes según características sociodemográficas, clínicas y de seguimiento

%(n) o ±DE

*Valor p: Prueba chi-cuadrado de Pearson, exacta de Fischer para variables categóricas; prueba t-Student variables numéricas.

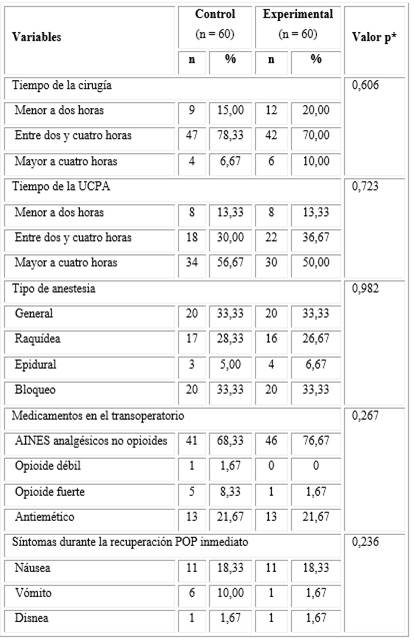

Respecto de las características durante el procedimiento de la cirugía, el rango de tiempo que duro la cirugía más frecuente en los dos grupos fue de entre 2 a 4 horas, con porcentajes del 78,33 % en el grupo control y el 70,00 % del experimental; el 50,00 % de los participantes de los dos grupos permanecieron en la UCPA más de cuatro horas. El tipo de anestesia fue similar en los dos grupos; los medicamentos en el transoperatorio más usados fueron los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINES), seguidos por los antieméticos, los opioides fueron levemente más usados en el grupo control.

Durante el posoperatorio inmediato los pacientes presentaron síntomas como náuseas, vómito y disnea, se identificó diferencias entre los grupos donde en el grupo control el 10,00 % presentaron vómito, mientras que en grupo experimental esto fue reportado por el 1,67 %, las náuseas y la disnea fue reportada de manera idéntica por los dos grupos (Tabla 2).

Tabla 2 Distribución de pacientes según características durante el procedimiento de cirugía

% (n)

*Valor de p: Pruebas chi-cuadrada de Pearson y exacta de Fischer.

Puntajes en la escala EVA y signos vitales

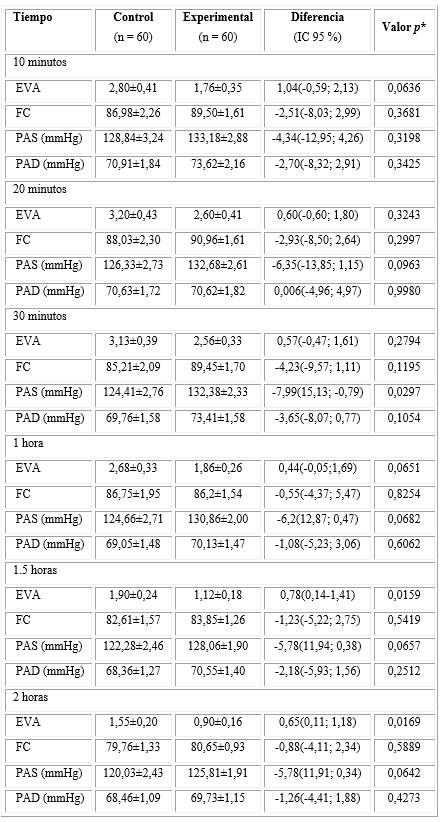

Los puntajes en la escala EVA fueron similares entre los grupos a los 10, 20, 30 y 60 minutos; pero ya a las 1,5 y 2 horas se identificaron diferencias estadísticamente significativas, donde el promedio del puntaje de la escala EVA fue mayor en el grupo Control en comparación con el experimental con valor p < 0,05. (Tabla 3). Es de resaltar que los puntajes más altos en la escala EVA fueron reportados a los 20 minutos posteriores a la cirugía en los dos grupos, donde a los 20 minutos en el grupo control el promedio fue de 3,20±0,43 y en el experimental de 2,60±0,41.

En los signos vitales de FC (Frecuencia Cardiaca), PAS (Presión Arterial Sistólica) y PAD (Presión Arterial Diastólica) no se identificaron diferencias en los puntajes entre los grupos, tan solo a los 30 minutos posteriores a la cirugía se idéntico que la PAS en el grupo experimental en promedio fue de 132,38±2,33, mientras que en el grupo control fue de 124,41±2,76, con valor p = 0,0297.

Análisis múltiple

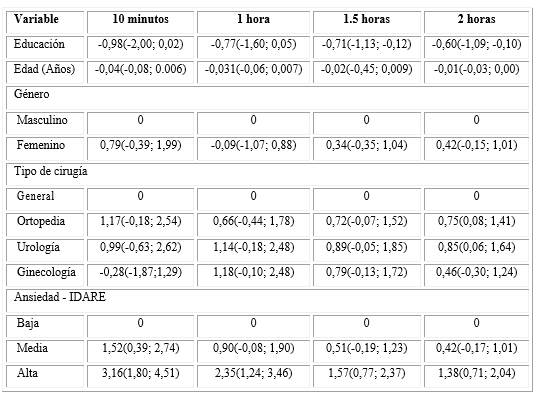

Ocurrió una disminución significativa en los puntajes de la escala EVA de los participantes que recibieron la educación a 1,5 y 2 horas donde esta disminución fue en promedio de -0,71 (-1,13; -0,12) y -0,60 (-1,09; -0,10), respectivamente y se ajustó por variables incluidas en los modelos (Tabla 4).

Por cada año de edad del participante ocurrió una disminución en el puntaje de la escala EVA en especial a los 10 minutos, 1,5 y 2 horas. El tipo de cirugía cuando fue de Ortopedia y Urología presentó mayores puntajes en la escala EVA a las 2 horas en comparación con los de cirugía general.

La ansiedad fue relevante en todos los modelos realizados, en los pacientes que presentaron un nivel de ansiedad alta ocurrió un aumento en los puntajes de la escala EVA considerable en comparación con los de baja ansiedad, en especial a los 10 minutos y la hora.

Discusión

La efectividad de intervenciones educativas en dolor posoperatorio viene siendo de gran interés y ha mostrado resultados positivos en varios estudios publicados,1,2,9,17,19,20,21 contrario a lo identificado por el reciente estudio de Scher, 20) en donde realizaron una intervención con herramientas multidimensionales de evaluación del dolor y su efecto no fue considerable en los puntajes de la escala de dolor.

En el presente estudio se identificó un efecto a la hora y media y a las 2 horas, pero no se realizó evaluación a un mayor tiempo, como lo desarrollado por Mesas y otros en 2019 en pacientes de cirugía abdominal, donde evaluaron los efectos a las 6, 12, 18 y 24 horas, después de la implementación de una guía de práctica clínica para el control del dolor posoperatorio.21

La ansiedad es una de las variables más relacionadas con los niveles de dolor percibidos, las intervenciones educativas pueden considerarse que disminuyen este evento y mediante este mecanismo se logra impactar el dolor posoperatorio, dado que cuando el paciente conoce mejor el equipo y los síntomas podrá identificar el proceso que se realiza durante el procedimiento quirúrgico, 22) en el presente estudio se utilizó la escala IDARE, que mide rasgos de ansiedad, mientras que en el estudio de Lee y otros en 2018 utilizaron la escala STAI (State-Trait Anxiety Inventory). 12)

A mayor edad de los pacientes el dolor posoperatorio disminuye; las mujeres presentaron una tendencia a aumento en los puntajes de dolor en comparación en los hombres, aunque no estadísticamente significativo, similar al estudio publicado por Razi en 2020. 23)

Las cirugías de ortopedia usualmente son generadoras de niveles de dolor superior a las de cirugía general, dado que en ocasiones en este tipo de cirugía utilizan una anestesia regional, lo que conlleva a un despertar de sus sensaciones dolora en promedio a partir de la hora de posoperatorio. Las técnicas de bloqueo regional registraron valores más bajos de dolor evaluado por EVA, según el estudio de Cabedo en el 2017, equiparable a esta investigación en donde el subgrupo de bloqueo presentó los niveles EVA más bajos comparados con los otros dos.24

El tamaño de la muestra para cada de uno de los grupos de fue de 60 participantes, mientras que en el estudio desarrollado por Hong y otros en 2014 participaron 47 pacientes en el grupo control, con 2 grupos de intervención, uno de 36 y otro de 41, en el cual difirió el periodo de seguimiento, en el primero fue hasta los 14 días y el en segundo de 15 a 28 días de seguimiento;21 mientras que en el estudio de Lee en 2018 participaron 43 pacientes en cada uno de los grupos. 12)

La escala utilizada para medir el dolor en este estudio fue la VAS similar a los estudios de International for the Study of Pain, entre otros. 12,21,25,26) y también han reportado que han utilizado otras escalas como la BPI (Brief Pain Inventory).20,27,28,29

La intervención educativa que se utilizó en el presente estudio se centró en la caracterización y cubrimiento de las necesidades de formación de las personas (nivel de evidencia III), al igual que la preparación de ellas para el transcurso quirúrgico (nivel de evidencia Ib), el cual presenta características similares (tiempo dedicado, temas tratados, sesiones) a los estudios de Erbil y otros,15 y Tilburi y otros.30 Sin embargo, difiere de otros, como los desarrollados por Cabedo,24 referenciado en sus resultados del año 2017, quienes indican que la información preoperatoria es unidireccional y reactiva. La American Pain Society en el 2016 recomienda proporcionar a las personas educación sobre las opciones de tratamiento, que incluya evaluación de las comorbilidades médicas y psiquiátricas, medicamentos concomitantes, historia de dolor crónico y abuso de sustancias; se implementaron estrategias educativas e informativas que involucren a la persona. 31)

Entre las limitantes del estudio se encuentra la participación del investigador principal en la recolección de la información en todas las fases de recolección y medición de los dos grupos, lo que puede generar posibles sesgos de selección o clasificación. Además, la aplicación del estudio se realizó en un solo centro asistencial.

En conclusión, los dos grupos de estudio fueron homogéneos en cuanto a los factores influyentes valorados relacionados con la teoría de enfermería de los síntomas desagradables. A medida que transcurrió el tiempo de recuperación, el grupo intervención logró controlar de manera satisfactoria y en menor tiempo el dolor, en comparación con el grupo control, lo que concluye que las intervenciones realizadas por enfermería durante el perioperatorio, más allá de la administración de analgésicos, es fundamental para modificar la respuesta ante el síntoma que presenta el paciente adulto en el posoperatorio inmediato.

Con respecto a los aportes de esta investigación, en cuanto a los factores influyentes que interactúan entre sí, como lo refiere la teoría de Swanson, al realizar intervención educativa sobre ellos, se mejoran o controlan los síntomas desagradables y sus efectos negativos, en este caso el dolor posoperatorio.