Introducción

La infección por VIH y el desarrollo del sida son un grave problema de salud pública. Se estimó que en 2020, 37,6 millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo, pero solo 84 % de ellas conocían su estado serológico.1

Así, para la correcta implementación de estrategias de prevención y control, es necesario prestar la debida atención a la salud de las personas más vulnerables a la infección. Entre los grupos poblacionales más vulnerables se encuentra la población privada de libertad, en la cual la infección por VIH es cinco veces más prevalente que en la población libre.2

Las mujeres privadas de libertad tienen cinco veces más probabilidades de infectarse con el VIH que la población general. A nivel mundial, en 2020, la prevalencia de mujeres encarceladas infectadas por el VIH fue del 5,2 %.3) Esto puede estar relacionado con cuestiones del contexto carcelario (falta de acceso a los servicios y profesionales de la salud), aspectos sociales, psicológicos, físicos y económicos, así como la exposición a conductas de riesgo y determinantes previos al encarcelamiento, que colocan esta población en mayor vulnerabilidad a enfermedades infecciosas.4,5

Algunos de los factores de riesgo que pueden provocar la infección por el VIH en el ámbito penitenciario son: el consumo de drogas inyectables, las prácticas sexuales desprotegidas, la duración del encarcelamiento, las múltiples parejas sexuales y el bajo nivel socioeconómico y educativo. Se agrega que, además de la exposición a estos factores de riesgo, la infección por VIH puede tener consecuencias para la salud de las mujeres privadas de libertad, como baja inmunidad, aparición de otras enfermedades y aumento de las tasas de mortalidad en esta población.6

En este contexto, el ambiente penitenciario aparece como un escenario propicio para el desarrollo de estrategias de prevención de la infección por VIH en esta población. La educación en salud es una estrategia fundamental en este proceso, ya que estimula el posicionamiento crítico del individuo frente a los problemas de salud y privilegia la articulación del saber popular con las nuevas informaciones científicas traídas por los facilitadores.7

Por lo tanto, se considera importante conocer qué intervenciones educativas se utilizan en el contexto de la privación de libertad femenina dirigidas a la prevención de la infección por el VIH. Esto puede proporcionar subsidios para la práctica de profesionales de la salud y para la implementación de acciones de educación en salud dirigidas a esta población. El objetivo de esta investigación fue analizar la evidencia científica sobre el uso de intervenciones educativas dirigidas a la prevención del VIH/sida en mujeres encarceladas.

Métodos

Revisión integradora realizada a partir de los siguientes pasos:8) 1) Identificación del problema y elaboración de la pregunta de investigación; 2) Investigación en la literatura; 3) Categorización de estudios y evaluación de datos; 4) Análisis de estudios y 5) Presentación de la revisión integradora y discusión de los resultados.

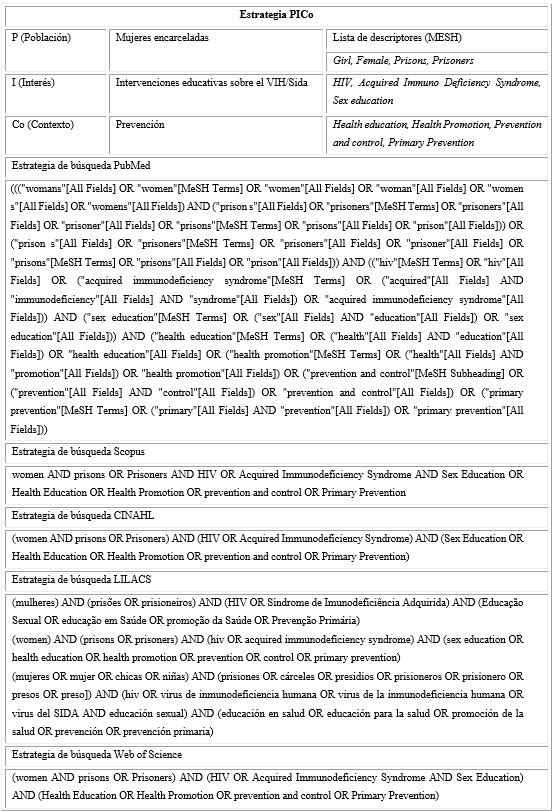

La pregunta de investigación fue desarrollada de acuerdo con la estrategia PICo: (P) - Población (mujeres encarceladas); (I) - Interés (intervenciones educativas sobre el VIH/sida); (Co) - Contexto (prevención y educación para la salud).9) Con ello se obtuvo la siguiente pregunta orientadora: ¿Cuáles son las evidencias científicas sobre el uso de intervenciones educativas dirigidas a la prevención del VIH/Sida en mujeres encarceladas?

Los artículos fueron identificados a través de una búsqueda bibliográfica realizada en mayo de 2022 en las siguientes bases de datos: Scopus, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, MEDical Literature Analysis and Retrieval System vía PubMed, Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud y Web of Science. Se utilizaron los siguientes descriptores controlados MeSH y DeCS. Los descriptores fueron combinados con los operadores booleanos AND y OR. La estrategia de búsqueda se desarrolló en PubMed y luego se adaptó a las especificidades de las otras bases de datos, como se explica en el cuadro 1.

Cuadro 1 - Estrategia PICo, descriptores utilizados y estrategia de búsqueda. Recife, PE, Brasil, 2022

Se incluyeron artículos originales, con resumen disponible en línea, que relataron intervenciones educativas sobre el VIH/sida realizadas con mujeres encarceladas. A su vez, se excluyeron artículos duplicados, publicaciones de tipo editorial, carta al editor, opinión de expertos, disertaciones, tesis y artículos de revisión.

Se elaboró un protocolo de búsqueda que contenía las siguientes informaciones sobre la investigación: tema; objetivo; pregunta orientadora; estrategias de búsqueda; bases de datos; descriptores; criterios de inclusión y exclusión; estrategia para la recopilación de datos; estrategia para evaluar estudios y sintetizar datos.

Los artículos recuperados de la búsqueda inicial se exportaron al programa en línea EndNote y luego al programa Rayann Qatae Computing Research Institute (Rayyan QCRI), donde se eliminaron los duplicados.

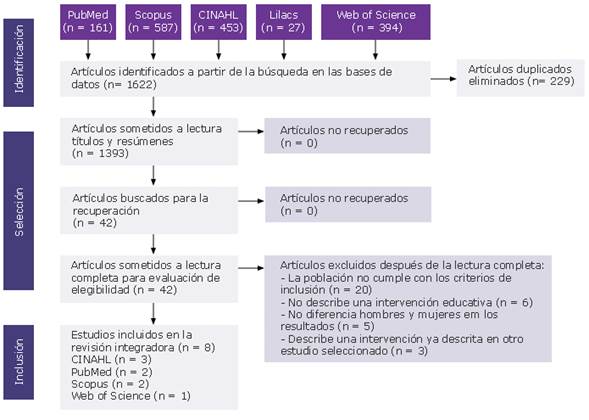

Con base en el QCRI de Rayyan, dos revisores independientes leyeron los títulos y los resúmenes, y excluyeron los artículos que no cumplían con los criterios de inclusión. Los artículos seleccionados fueron leídos de manera íntegra para evaluar los estudios que respondieron a la pregunta de investigación. Se compararon los resultados obtenidos por los dos revisores y se resolvieron los desacuerdos por consenso (figura).

Fuente: Adaptado del diagrama de flujo de los elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metanálisis (PRISMA) - 2020.10

Fuente: Adaptado del diagrama de flujo de los elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metanálisis (PRISMA) - 2020.10

Fig. -Diagrama de flujo de selección de artículos. Recife, PE, Brasil, 2022.

La muestra final de artículos fue evaluada según el nivel de evidencia presentado a continuación:11) nivel 1 - metaanálisis de múltiples estudios controlados; nivel 2- estudio individual con diseño experimental; nivel 3- estudio con diseño cuasiexperimental como estudio sin aleatorización con un solo grupo pre- y postest, serie de tiempo o caso-control; nivel 4- estudio con diseño no experimental como investigación descriptiva correlacional y cualitativa o estudios de caso; nivel 5- informes de casos o datos obtenidos de forma sistemática, de calidad verificable o datos de evaluación de programas; y nivel 6- opinión de autoridades acreditadas basada en la competencia clínica o la opinión de comités de expertos, incluidas las interpretaciones de la información que no se basan en investigaciones.

Los datos fueron extraídos en una planilla preparada por los autores con el software Microsoft Excel, que tenía las siguientes informaciones: autor, título, año de publicación, país, idioma, revista, objetivo, diseño del estudio, número de participantes, intervención educativa realizada, período de evaluación , medidas de resultado, resultado y nivel de evidencia, de modo que se puede garantizar que se obtuvieron todos los datos relevantes y se minimizaron los errores de transcripción, lo que facilitó también la verificación de información importante.12

Se construyó un cuadro sinóptico con el objetivo de sintetizar las informaciones presentes en los estudios. Los resultados obtenidos fueron presentados en una tabla y discutidos con base en la literatura científica, siguiendo las recomendaciones de la Elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metanálisis (PRISMA) - 202010) para la redacción de este manuscrito.

Desarrollo

La presentación de los artículos incluidos en este estudio se resume en el cuadro 2.

Cuadro 2 - Presentación de los artículos incluidos. Recife, PE, Brasil, 2022

| A1 |

|

Evaluar los resultados de una intervención educativa estándar sola y una intervención educativa asociada a la entrevista motivacional para la reducción del riesgo de VIH en mujeres usuarias de drogas en prisiones rurales. | Ensayo clínico aleatorizado/ (n= 90) | 2 | Los participantes fueron asignados aleatoriamente a una intervención estándar de reducción del riesgo de VIH, que abordaba estrategias de limpieza de agujas, prácticas sexuales más seguras y la importancia del tratamiento con medicamentos a través de tarjetas impresas, o a una intervención estándar asociada con entrevistas motivacionales realizadas por un trabajador social certificado que, individualmente, abordó el comportamiento sexual de riesgo, el uso de drogas y el manejo y cambio de comportamientos de riesgo. | Se observaron disminuciones en los comportamientos de riesgo del VIH durante el seguimiento en todas las condiciones. |

| A2 |

|

Informar la justificación de la intervención, la viabilidad, la aceptabilidad y los resultados previos y posteriores a la intervención en un pequeño estudio de viabilidad inicial realizado con 14 mujeres que recibieron la intervención antes de salir de prisión, con evaluaciones adicionales a los 2, 5 y 8 meses después de la libertad. | Estudio descriptivo/ (n = 14) | 4 | Las sesiones grupales abordaron mitos y verdades sobre el VIH, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la violencia interpersonal, las conductas de riesgo, las pruebas de detección del VIH, el uso del condón y la violencia sexual. Para llevar a cabo la intervención se realizaron dinámicas, dramatizaciones, prácticas de uso correcto del preservativo en modelos anatómicos y discusiones grupales. | Hubo una disminución en el número de ocasiones sexuales sin protección, síntomas de trastorno de estrés postraumático y síntomas depresivos. La eficacia en la obtención de recursos aumentó significativamente desde la línea de base hasta después de la liberación. |

| A3 |

|

Probar la efectividad de una intervención conductual basada en evidencia sobre VIH e ITS (POWER) en mujeres privadas de libertad. | Ensayo clínico aleatorizado/ (n = 521) | 2 | Las mujeres fueron asignadas aleatoriamente a una intervención POWER de 8 sesiones o a una condición de control de prevención de ITS y VIH de una sola sesión estándar. POWER consistió en sesiones grupales interactivas realizadas en prisiones y sesiones telefónicas de refuerzo después de la liberación. La intervención utilizó videos, juegos y discusiones grupales para abordar información sobre el VIH/ITS, tales como: signos y síntomas, riesgo personal y prevención, autoprotección, sexualidad femenina, violencia, preparación para la liberación, uso de preservativos y el establecimiento de metas individuales. | Los participantes de POWER informaron menos parejas sexuales masculinas que los participantes de control a los 3 meses; a los 6 meses, informaron significativamente menos relaciones sexuales vaginales sin condón fuera de una relación monógama y más uso de condón con una pareja masculina principal. Los participantes de POWER también reportaron significativamente menos barreras para los condones y un mayor conocimiento sobre el VIH, la comunicación sobre protección de la salud y el apoyo social. |

| A4 |

|

Evaluar una intervención de Reducción de las Relaciones de Riesgo sobre el VIH (RRR-HIV) a partir de un ensayo clínico aleatorizado. | Ensayo clínico aleatorizado/ (n= 444) | 2 | Los participantes fueron aleatorizados a la intervención RRR-HIV, que constaba de una presentación de video educativo, 5 sesiones grupales y 1 sesión de refuerzo después del alta, o a la condición de control que consistía en una presentación de video educativo. La intervención RRR-VIH combinó contenidos didácticos e interactivos sobre “siete mitos de pensamiento” sobre las relaciones íntimas que pueden derivar en decisiones de conducta sexual de riesgo. | Las participantes de RRR-HIV informaron un comportamiento sexual menos desprotegido que las mujeres en la condición de control. |

| A5 |

|

Relatar la experiencia de una estrategia educativa sobre enfermedades de transmisión sexual en una prisión de mujeres en el estado de Ceará. | Estudio descriptivo/ (n = 26) | 5 | Se realizó una reunión grupal con el apoyo de carpetas, afiches, |

El estudio no midió variables, solo menciona que los participantes demostraron satisfacción con la intervención. |

| A6 |

|

Comparar una intervención basada en la teoría cognitiva social con una intervención basada en la teoría de género y poder para la reducción del riesgo de VIH en mujeres privadas de libertad. | Ensayo clínico aleatorizado/ (n = 90) | 2 | En ambas condiciones se realizaron 2 sesiones iguales de información general sobre el VIH/sida y otras ITS. Luego, las siguientes 4 sesiones abordaron los siguientes temas de diferentes maneras según el modelo teórico: uso del condón, uso de drogas y riesgo de infección por VIH, limpieza de agujas y comunicación con las parejas. En la intervención de terapia cognitiva social hubo entrenamiento de habilidades específicas utilizando videos instructivos y demostración práctica y prácticas en pareja. En la intervención basada en la teoría de género y poder, se realizaron discusiones no estructuradas abiertas por preguntas del líder del grupo, sin incluir el entrenamiento de habilidades. | Las participantes en la intervención de la teoría cognitiva social mostraron mejores habilidades de aplicación de condones, y las mujeres en el programa de teoría de género y poder mostraron un mayor compromiso con el cambio. |

| A7 |

|

Evaluar los resultados de un modelo de educación sobre el sida llevado a cabo con mujeres usuarias de drogas (principalmente drogas inyectables) en una gran prisión urbana. | Ensayo clínico controlado no aleatorizado/ (n = 101) | 3 | Se realizaron reuniones de pequeños grupos con mujeres usuarias de drogas en prisión. Durante las reuniones, un consejero responsable guio las discusiones sobre el uso de drogas y su relación con el VIH/sida, la reducción de riesgos y el acceso a los servicios sociales y de salud. | Los dos grupos no difirieron significativamente en el riesgo de VIH relacionado con el uso de drogas o el comportamiento sexual. |

| A8 |

|

Comparar la eficacia de dos intervenciones de prevención del VIH: desarrollo de habilidades y apoyo social (SS) e intervención estándar de información sobre el sida (AI). | Ensayo clínico aleatorizado/ (n = 145) | 2 | En la condición de SS, las sesiones de grupo se llevaron a cabo durante el encarcelamiento y las sesiones de refuerzo individuales después de la liberación. La intervención abordó las conductas de riesgo para el VIH/sida, la autoeficacia, las redes de apoyo y la capacitación en el uso del preservativo, a partir de la discusión grupal y la práctica de colocación de preservativos en modelos anatómicos. En la condición AI, se realizaron sesiones grupales informativas sobre prevención del VIH/Sida. | Los participantes en la condición SS mostraron una mejora en términos de comportamiento sexual seguro, habilidades de afrontamiento y apoyo emocional percibido. |

Las intervenciones educativas evaluadas variaron en cuanto al número de sesiones y la forma de uso en sesiones grupales, sesiones mixtas y sesiones posliberación. Entre los estudios evaluados, algunas intervenciones abordaron la prevención de la infección por VIH/sida junto con otros temas. Los artículos de Staton y otros,13Johnson y otros,14Lawrence y otros18 y Magura y otros19) buscaron relacionar sus intervenciones educativas con el uso de drogas, como inyectables, y la infección por VIH. Se reitera la importancia de la asociación entre los dos temas, una vez que las mujeres encarceladas muchas veces ya tienen un historial de uso de drogas antes del encarcelamiento, y eso permanece durante y después de este. Además, como usuarias en general, se encuentran en una situación más grave en comparación con los hombres, ya que muchas veces intercambian sexo por drogas y se involucran con parejas que también son usuarias, exponiéndose a un riesgo excepcional de infección por el VIH.6,13

Los estudios de Johnson y otros,14Fogel y otros,15Lessa y otros17 y Lawrence y otros18 abordaron otras ITS, como la hepatitis B y C, el virus del papiloma humano (VPH), la clamidia y la sífilis. Sobre eso, la mayoría de las infecciones comparten los mismos medios de transmisión y formas de prevención, lo que hace posible que una intervención abarque diferentes temas.

Los artículos de Johnson y otros14 y Knudsen y otros16 discutieron el riesgo de infección por VIH dentro de una relación. El primero con mayor énfasis en el riesgo de violencia interpersonal practicada por la pareja y el segundo, en los “mitos de pensamiento” relacionados con el sentimiento de “seguridad” que trae una relación, y que causa el abandono de las prácticas de sexo seguro.

Con relación a los procedimientos metodológicos y recursos pedagógicos utilizados, las discusiones grupales sobre los temas abordados por cada intervención fueron comunes a todos los estudios. Los artículos de Johnson y otros,14Lawrence y otros18 y El Bassel y otros20 utilizan el entrenamiento de habilidades en modelos de órganos genitales masculinos y femeninos, lo que permite la práctica de habilidades técnicas útiles en situaciones reales y mejora el aprendizaje, y debe ser considerado según el régimen interno de las instituciones penitenciarias. El artículo de Johnson y otros14 también describe la entrega de un kit de sexo más seguro al final de la intervención.

Las intervenciones empleadas por los estudios de Fogel y otros,15Knudsen y otros16 y Lawrence y otros18 contaron con videos educativos para abordar los temas propuestos.

Los artículos de Staton y otros13 y Lessa y otros17 hicieron referencia al uso de materiales impresos como tarjetas y carpetas.

Siete estudios (de Staton y otros,13Johnson y otros,14Fogel y otros,15Knudsen y otros,16Lawrence y otros,18Magura y otros19 y El Bassel y otros)20 evaluaron las intervenciones utilizadas a partir de la aplicación de cuestionarios y entrevistas pre- y postest, donde se utilizaron instrumentos estandarizados que permitieron evaluar los conocimientos previos sobre el tema abordado y su comparación con los conocimientos adquiridos a partir de la intervención educativa realizada.

En cuanto a los resultados alcanzados por las intervenciones educativas, el artículo de Magura y otros19 informó que no hubo diferencias significativas entre los resultados de las mujeres que recibieron la intervención y el grupo control. Este estudio no utilizó metodologías activas y se centró solo en la transmisión de contenidos de un currículo compuesto por la temática del VIH/sida.

Los estudios de Staton y otros,13Johnson y otros,14Fogel y otros,15Knudsen y otros,16Lawrence y otros (18 y El Bassel y otros20 indicaron que fue posible observar una mejora en el comportamiento sexual, así como una mayor adherencia al uso del preservativo y una reducción considerable en la exposición a prácticas sexuales de riesgo, al comparar los grupos control y la intervención y resultados pre- y postest. Estos datos muestran el papel positivo de las intervenciones educativas para mujeres encarceladas, que se muestran como fuertes estrategias de prevención para esta población.

Este estudio tuvo como limitación la escasa bibliografía acerca de intervenciones para prevención del VIH/sida. Además, llama la atención que la mayoría de los estudios analizados representan la realidad de los EE.UU., lo que dificulta generalizar los resultados de las intervenciones educativas para otros países.