Mi SciELO

Servicios Personalizados

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista Cubana de Medicina General Integral

versión On-line ISSN 1561-3038

Rev Cubana Med Gen Integr v.20 n.1 Ciudad de La Habana ene.-feb. 2004

Trabajos de revisión

Mirta Álvarez Castelló,1 Iris M. García Gómez,2 Raúl Castro Almarales3 y Mercedes Ronquillo Díaz 4

Rinitis alérgica y rinosinusitis. Una revisión necesaria

Resumen

La importancia de las enfermedades alérgicas, y entre ellas de la rinitis alérgica, así como su costo económico y de recursos humanos, tanto como su prevalencia, está fuera de toda duda. Esta entidad representa la sexta causa de enfermedad crónica en EE.UU. y tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes que la padecen. La rinitis alérgica es un desorden heterogéneo y su alta prevalencia es aún subdiagnosticada. Está caracterizada por uno o más de los siguientes síntomas: estornudos, picor nasal, secreción y congestión nasal. Muchos agentes están involucrados con esta entidad, entre ellos, pólenes, hongos, ácaros y animales domésticos. Atendiendo a que la rinitis y la sinusitis mantienen síntomas en común como la pérdida del olfato y la obstrucción y el drenaje nasal, se prefiere denominarla como rinosinusitis. Muchos estudios han identificado a la rinitis como un factor de riesgo para el asma, con una prevalencia entre 80 y 90 %. Esta revisión pretende repasar aspectos fundamentales de estas entidades como definición, etiología, clasificación, síntomas y tratamiento, y servir de guía para aquellos médicos que de una forma u otra tratan ambas afecciones con un impacto demostrado en la calidad de vida de los que las padecen.

Palabras claves: rinitis, rinitis alérgica, rinosinusitis.

La nariz constituye la parte superior del aparato respiratorio y es la que establece un contacto inicial y más directo con el ambiente exterior. La relación entre la afección de las vías respiratorias superiores e inferiores está ya fuera de toda duda. Del 20 al 40 % de los pacientes con rinitis sufren de asma, mientras que del 30 al 50 % de los asmáticos padecen rinitis.1

La rinitis no es más que la inflamación de la mucosa nasal, que se manifiesta por picor nasal, estornudos, rinorrea y obstrucción nasal. Se la ha llamado de distintas formas, como Catarrhus aestivus o catarro primaveral, epidemia de la revolución posindustrial, al ser más frecuente en zonas desarrolladas, y fiebre del heno (mal llamada, porque el heno no está involucrado en todos los casos y no hay fiebre).2

Ocupa el segundo lugar entre las enfermedades que tratan los alergólogos, precedida solo del asma bronquial, y puede presentarse aislada pero, más frecuentemente, asociada a otros procesos, por lo cual hemos querido llevar a todos los especialistas que tienen que atender esta entidad una guía para su control para de esta forma contribuir a mejorar aún más el estado de salud de nuestro pueblo.

Epidemiología

La creciente importancia epidemiológica de la rinitis alérgica en las últimas décadas se basa en el aumento constante de su prevalencia, sobre todo en los países industrializados. En algunos de estos países la rinitis alérgica puede afectar a más del 25 % de la población. Por ejemplo, en los países de la Unión Europea, la rinitis alérgica afecta a unos 55 millones de personas (10 - 20 %), mientras que en los EE.UU. son 50 millones de personas (20 - 30 %) las afectadas por esta enfermedad, lo que la convierte en la sexta enfermedad crónica en ese país. Se estima que el 20 % de los casos presentan rinitis alérgica estacional, 40 % tiene rinitis perenne y otro 40 % son mixtos.3 En Inglaterra afecta al 10 % de la población y en Australia al 28. En España, unos 6 millones de personas padecen de rinitis alérgica (el 15 % de la población),4-6 mientras, comparativamente, el asma bronquial afecta a unos 2,5 millones de españoles (7 %). Tanto la rinitis como el asma suelen darse con la misma frecuencia en varones y hembras. La edad media de los pacientes con rinitis alérgica es de 23 años, y el 75 % de los atópicos la inician en edad pediátrica, para ser mayor la incidencia antes de los 5 años.

Muchos pacientes, con síntomas al inicio menores, no se tratan adecuadamente, por lo que se producen complicaciones con cuadros de agudización recurrentes, que pueden afectar al paciente, no solo desde el punto de vista físico y de la calidad de vida, sino también desde el punto de vista económico, con disminución de su capacidad laboral e intelectual,7 y por consiguiente, visitas al médico y consumo de medicamentos, además de necesitar atención más especializada de segundo y tercer nivel.6

Patogenia

El mecanismo inmunológico está mediado por el tipo I de hipersensibilidad inmediata. Los antígenos, en este caso alergenos como pólenes, hongos, ácaros y epitelios de animales domésticos,8 entre otros, se unen al CMH clase II de las células presentadoras de antígeno de la mucosa nasal. En un individuo predispuesto ante la primera exposición al antígeno, se sintetiza IgE, que se une a los basófilos y mastocitos, y los sensibiliza, de manera que cuando se expone por segunda vez a este, se liberan los mediadores de la reacción alérgica para favorecer la infiltración de los basófilos y eosinófilos.

De los diferentes mediadores implicados, cinasas, triptasa, bradicinina, metabolitos del ácido araquidónico (PG, LCT, TXA2), la histamina es el más importante. Se libera tanto en la fase aguda, por los mastocitos, como en la fase tardía, por los basófilos. El polimorfismo propio del CMH clase II y la diferente especificidad de los alergenos por la unión a estos es lo que determinará que un individuo se sensibilice o no.

Además de esta respuesta inmediata, mediada por los mastocitos, que se produce en los 30 min de la exposición al alergeno, existe una respuesta tardía que se produce a las 3 a 12 horas de la exposición, mediada por la infiltración celular de células mononucleares, basófilos y eosinófilos. Los alergenos inducen la proliferación de linfocitos Th2 y se liberan determinadas IL (de las cuales las más importantes son la IL-4, 5 y 13) que promueven la formación de IgE mediante la estimulación de los linfocitos B.

Los mediadores liberados y sus efectos se asocian directamente con la presentación del cuadro clínico. Así, la vasodilatación inducida se traduce en congestión nasal, el aumento de la permeabilidad vascular en rinorrea, y la irritación del sistema nervioso autónomo en prurito y estornudos.9

Clasificación

En diciembre de 1995 un grupo de expertos se reunió en la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra para elaborar una nueva guía de recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la rinitis que, paralelamente, abordara otros procesos inflamatorios interrelacionados y muy frecuentemente asociados como es el caso del asma. Así nació ARIA, siglas que provienen del inglés y que significan "Rinitis alérgica y su impacto en asma" (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma). La iniciativa ARIA ha sido recientemente lanzada en Tokio en febrero de 2001, y más recientemente en Europa, durante el Congreso de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica en Berlín. El Comité Ejecutivo de ARIA dispuso hacer su lanzamiento en América del Sur, en el marco de las Jornadas Anuales de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAIC).

Uno de los aspectos más importantes de ARIA es la propuesta de una nueva clasificación de rinitis. Tradicionalmente se la ha clasificado en 2 grandes grupos: estacional y perenne, y más recientemente se incorporó un tercer grupo que es el ocupacional. Los pacientes con rinitis alérgica estacional muestran cambios del cuadro clínico atendiendo a las variaciones de los aeroalergenos, como pólenes y hongos. Los pacientes con rinitis perenne mantienen síntomas casi todo el año, y los principales alergenos son los ácaros, descamaciones del epitelio de los animales, cucarachas y hongos. Sin embargo, por numerosas razones esta clasificación no es operativa actualmente, por lo que se prefiere dividirla en 2 grandes categorías: intermitente y persistente. Esta clasificación es más práctica y adecuada a la actividad clínica de la "vida real", y por otro lado tiene una enorme importancia desde el punto de vista de la investigación clínica y de la intensidad del cuadro del paciente a nuestro entender. En lo que a la severidad se refiere se han establecido 2 principales categorías: leve y moderada/severa.10

La clasificación según la gravedad diferencia la rinitis alérgica en leve, moderada y grave, según la presencia de síntomas, afectación de las actividades diurnas y del sueño, y la solicitud o necesidad de tratamiento. La clasificación de duración diferencia los síntomas ocasionales: menos de 14 días para la estacional y menos de 1 mes para la perenne; los síntomas de larga duración: más de 2 meses para la estacional; y síntomas frecuentes: más de 2 semanas al mes y más de 3 meses al año, para la perenne.

En la rinitis alérgica estacional las sustancias alergénicas son pólenes y se presentan primordialmente en primavera y otoño. Estos pólenes varían según las zonas geográficas y climáticas. En España, por ejemplo, predominan los pólenes de gramíneas, parietaria judaica y olivo. En Cuba son conocidos la escoba amarga y el romerillo (Parthenium y Vigueria).

El estudio inicial de la rinitis alérgica debe ser realizado por los Médicos de Familia en los centros de salud. No obstante, el tratamiento de la rinitis alérgica debe ser compartido tanto por el Médico de Familia o de cabecera, como por los diferentes especialistas (alergólogos, otorrinolaringólogos, neumólogos, pediatras, etc.). Este diagnóstico debe basarse fundamentalmente en la historia clínica, la exploración física y las pruebas alérgicas cutáneas, como el Prick test con aeroalergenos,11 armas fundamentales de los alergólogos.

Otros estudios son:

- Citología nasal (buscando contenido celular, presencia de eosinófilos y para investigar otras causas de rinitis).

- IgE total y específica.

- Eosinófilos en sangre.

- Prueba funcional ventilatoria.

Los síntomas de la rinitis alérgica pueden verse agravados (hiperreactividad nasal), además, por estímulos inespecíficos como humo del tabaco, ambientes contaminados, olores fuertes e irritantes, luz intensa, cambios bruscos de temperatura, etc. Muchos enfermos con rinitis alérgica (del 20 al 40 %) muestran, además, asma bronquial o hiperreactividad bronquial.

Tratamiento

La ARIA propone como tratamiento:

En enfermedad intermitente leve (la colocación dentro de la lista no indica preferencia):

- Antihistamínicos orales o nasales. Vasoconstrictor nasal (no más de 10 días).

- Vasoconstrictor oral (no en niños).

En enfermedad intermitente moderada/severa:

- Antihistamínicos orales o nasales. Antihistamínicos orales o nasales más vasoconstrictor.

- Glucocorticoides nasales (reseña que aún no se ha demostrado su eficacia cuando se administra en pautas cortas y repetidas).

- Cromonas: nedocromil e intal.

En enfermedad persistente leve: prueba terapéutica con los siguientes medicamentos y valorar a las 2-4 semanas:

- Antihistamínicos orales o nasales.

- Antihistamínicos orales o nasales más vasoconstrictor.

- Glucocorticoides nasales.

- Cromonas.

A las 2-4 semanas valorar si se encuentra libre de síntomas o son menos intensos, continuar tratamiento y en el caso de los corticoides nasales disminuir su dosis; si los síntomas persisten y son leves estando en tratamiento con antihistamínicos o cromonas, cambiar a corticoide nasal y si presenta síntomas más intensos pasar al siguiente escalón de tratamiento.

- En enfermedad persistente moderada/severa:

- Primera línea de tratamiento: corticoides nasales. Si la obstrucción nasal es importante se recomienda añadir una pauta corta de corticoides orales o un vasoconstrictor nasal (<10 días).

Se aconseja una prueba terapéutica de 2-4 semanas y valorar:

1. No mejoría:

- Investigar causas de no respuesta frente a corticoides nasales, que pueden estar dadas por el no cumplimiento, por la aplicación de una dosis inadecuada, porque la obstrucción nasal no permita el paso adecuado de la medicación, por la presencia de una afección nasal adicional, debido a un mal control ambiental o a un diagnóstico equivocado, y será preciso entonces doblar la dosis de corticoide nasal si el síntoma mayor es la obstrucción nasal. Igualmente se podrá agregar antihistamínicos, si los síntomas principales son estornudos, prurito o rinorrea, bromuro de ipratropium, si el síntoma principal es la rinorrea, asì como también un antihistamínico oral y vasoconstrictor.

2. Mejoría:

- Pasar al escalón anterior de tratamiento (enfermedad persistente leve). Sin embargo, el tratamiento debe continuarse por lo menos 3 meses o hasta que termine la estación de polinización. En el tratamiento escalonado de descenso se debe mantener el tratamiento con dosis bajas de corticoides nasales.

3. Manejo de la conjuntivitis:

- Antihistamínico ocular, cromona ocular, suero salino, así como el empleo de antihistamínico oral.

4. Referir al especialista si no es efectivo el tratamiento, y si su duración es de 3 meses y no se ha obtenido una buena respuesta.

5. Los principios de tratamiento son iguales en los niños. Además de las medidas de evitación de alergenos, se recomienda el uso de suero salino y antihistamínicos. Respecto al cromoglicato, además del difícil cumplimiento de su pauta terapéutica, indica que es menos efectivo que la levocabastina nasal y los corticoides nasales. Nosotros en nuestro país lo utilizamos, tanto en niños como en adultos, con muy buenos resultados.

La investigación reciente mostró que algunos antihistamínicos son capaces de bloquear la cascada de la reacción alérgica, tanto en la fase precoz como en la tardía. De hecho, se ha visto que algunos antihistamínicos, además del antagonismo directo, inhiben la liberación de histamina a partir de las células cebadas y, probablemente, de la activación de estas células. Más recientemente se comprobó que la cetirizina, la desloratadina y la fexofenadina también regulan la expresión y la liberación de múltiples mediadores de fase tardía. Algunos estudios brindaron evidencia de que estos nuevos fármacos pueden ejercer numerosos efectos en distintos pasos de la cascada de inflamación alérgica. Así, se ha visto que pueden inhibir la liberación de histamina, LTC4 y PGD2 mediada por IgE en células cebadas y basófilos. Además, reducen la expresión de la molécula de adhesión intercelular (ICAM-1) e inhiben la liberación de la quemoquina IL-8 por las células epiteliales. La fexofenadina origina una reducción, dependiente de la dosis de la liberación de IL-6 por los macrófagos. Asimismo, es capaz de bloquear la liberación de IL-6, IL-8, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF) y proteína catiónica de eosinófilos (ECP). Estas observaciones coinciden con los efectos clínicos observados en pacientes con rinitis, luego de las pruebas específicas de provocación.12

El tratamiento debe ser individualizado e integral. Las medidas de evitación de alergenos son también primordiales y debe educarse al paciente en el conocimiento y cumplimiento de estas. A veces puede ser simple, sobre todo en aquellos pacientes con 1 ó 2 sensibilizaciones, no así en los pacientes sensibles a varios aeroalergenos.13

En resumen, la evaluación alergénica constituye el conjunto de medidas dirigidas a disminuir la exposición del paciente a los alergenos, y entre ellas destacan la disminución de la cantidad de ácaros en el hogar, el alejamiento de los animales domésticos causantes, y la evitación de la exposición laboral y ambiental.

Los corticoides intranasales constituyen la primera línea de tratamiento de la rinitis alérgica, actúan a través de receptores específicos, son efectivos sobre los síntomas y pueden administrarse durante largos períodos (meses o años) sin riesgo importante de efectos secundarios.14 Nelson puntualiza que el efecto protector de ellos es mayor que el de los antihistamínicos, antileucotrienos o la combinación de ambos,15 pues actúan bloqueando tanto la respuesta alérgica temprana como la tardía, y constituyen potentes inhibidores de las respuestas de los linfocitos T mediadas.16

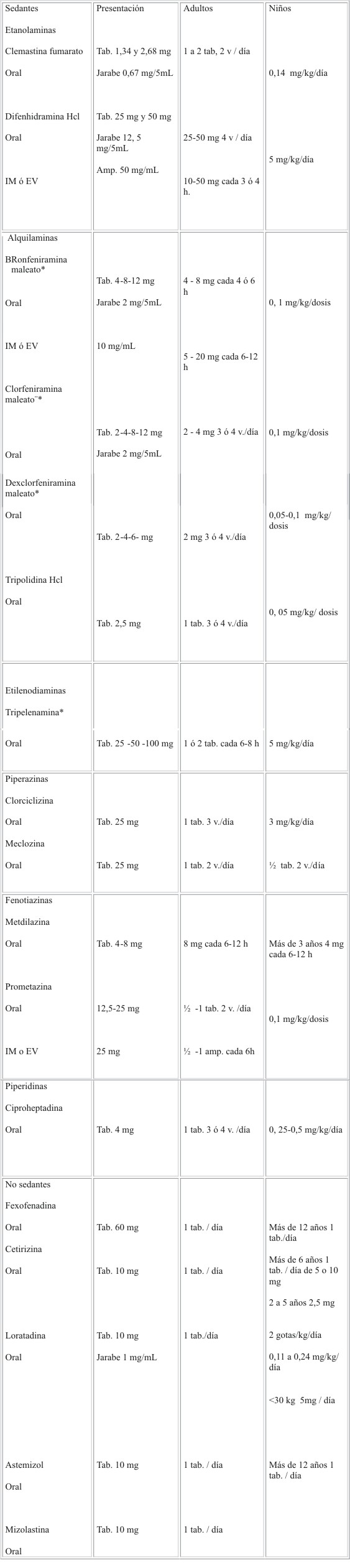

Los antihistamínicos, surgidos en 1940 con el desarrollo de la difenhidramina, se agrupan actualmente en 2 grandes grupos o generaciones (tabla), en atención a sus propiedades sedativas.17 Estos medicamentos, tanto orales como tópicos, actúan sobre todos los síntomas, menos sobre la congestión nasal, y son más efectivos en las fases iniciales y durante períodos cortos (días o semanas), aunque pueden administrarse incluso durante meses. Entre estos son preferibles los de segunda generación. La eficacia de los descongestionantes o vasoconstrictores nasales en la rinitis alérgica es limitada, aunque su asociación oral con antihistamínicos mejora la efectividad sobre la congestión nasal. Los anticolinérgicos son altamente eficaces cuando predomina la rinorrea. Finalmente, la inmunoterapia ha demostrado ser efectiva en pacientes con rinitis alérgica, y es la eficacia mayor en la rinitis alérgica estacional que en la perenne.18,19

Tabla. Preparados y dosis de algunos antihistamínicos (H1)

En nuestro servicio usamos la inmunoterapia en aquellos pacientes que no mejoran con medicación y cuyos síntomas la clasifican como moderada y severa, ya sea intermitente y persistente y no tengan contraindicación para ella.

Tratamiento en la embarazada

Algunos antihistamínicos pueden incrementar el riesgo de malformaciones congénitas. La cetirizina y loratadina pueden usarse en el embarazo, al igual que la difenhidramina y la dexclorofeniramina, que son las más usadas en nuestro medio, mientras que la terfenadina y el astemizol están contraindicadas. Además, pueden usarse los corticoides tópicos y el cromoglicato. La pseudoefedrina está contraindicada al asociarse a gastroquisis. La inmunoterapia puede emplearse si la paciente la estaba recibiendo previamente y no le provocaba efectos sistémicos, pero se evita su inicio en la gestación.20

Los antihistamínicos actúan por bloqueo de los receptores de histamina (h1) y, aunque los estudios clínicos más recientes se han enfocado en los antihistamínicos de segunda generación, para dejar relegados a los compuestos de la primera generación, estos todavía tienen un valioso lugar en la terapia. Ellos continúan disponibles y son relativamente baratos y por tanto más rentables para el paciente. Varios estudios han mostrado que el diferencial de sedación entre los antihistamínicos de la primera y de la segunda generación puede ser distinto al que generalmente se ha creído, sobre todo cuando se usan en dosis superiores que las recomendadas.17,21,22

Antihistamínicos tópicos

Han demostrado tanta o más eficacia que los orales, son rápidos y con buena tolerancia, al actuar localmente, además de no ser más costosos.

La azelastina de segunda generación, fue el primero en comercializarse en España. La dosis estándar es de 0,56 mg/día y se aplica un puff (0,14 %) en cada fosa nasal 2 veces al día. Su uso prolongado es más eficaz que el uso a demanda. Los efectos secundarios más frecuentes son el aumento de peso, gusto amargo y somnolencia. No se recomienda su uso en el embarazo puesto que ha demostrado ser teratógeno en ratas.23 Una buena parte del fármaco se absorbe al nivel sistémico, por lo que podría mejorar los síntomas oculares.

La levocabastina, a diferencia de la azelastina, tiene una absorción sistémica mínima, por lo que puede usarse en el embarazo y lactancia.24 Al igual que la azelastina se administra un puff (0,05 %) en cada fosa nasal 2 veces al día.

Entre los descongestionantes de uso más frecuente tenemos la pseudoefedrina oral (adultos, 60 mg cada 6 h, y en niños de 2-6 años, 15 mg; más de 6 años, 30 mg), y la fenilpropanolamina oral (adultos, 25 mg cada 4 h, y en niños de 2-6 años, 6,25 mg cada 4h; 6-12 años, 12,5 mg cada 4 h), la fenilefrina tópica (1-3 gotas o pulverizado nasal, 0,25-1 % cada 4 h).

Otras terapias de reciente uso en la rinitis alérgica son los antileucotrienos por vía oral que han mostrado ser efectivos controlando la rinorrea, la congestión y la liberación de mediadores inflamatorios,25 al igual que el omalizumab (anti Ig E).26,27

Un tratamiento integral y sistemático para la rinitis alérgica es muy importante atendiendo a su frecuente asociación con otras entidades, las cuales no logran su control sin un adecuado manejo de ella, como es el caso de la rinosinusitis y el asma bronquial.

La rinitis es una entidad que, a pesar de repercutir en la calidad de vida de los que la padecen, permanece subdiagnosticada, y a nuestro entender subvalorada y sin un adecuado manejo por parte del médico y del paciente, por lo que se desconoce que sin un control adecuado de esta aparecerán complicaciones en su evolución. Su tratamiento debe ser manejado por todos los profesionales de la salud, y solicitar siempre una valoración por parte del especialista de otorrinolaringología y alergia en los casos de difícil control o en los que lo requieran, por la intensidad y duración de los síntomas, para valorar otras terapéuticas y un control integral de esta.

Rinosinusitis

Dentro de las enfermedades respiratorias, las sinusitis han pasado a tener un papel progresivamente más reconocido, tanto entre los niños con problemas respiratorios agudos como en aquellos con problemas crónicos. En las últimas 3 ó 4 décadas, el diagnóstico de sinusitis aguda en los servicios de urgencia, se ha elevado más de 10 veces. Hace 3 décadas, la frecuencia de diagnósticos de sinusitis era de 0,2 % en los servicios pediátricos de urgencia, incidencia que hoy está estimada entre el 0,5 y el 5 %. El aumento del número de casos reconocidos de sinusitis se debe a un incremento real en la aparición del cuadro y a una atención progresivamente mayor de los pediatras y otorrinolaringólogos hacia el mismo. En los EE.UU. aproximadamente el 15 % de la población ha experimentado al menos un episodio de rinosinusitis aguda.

Las enfermedades de las vías aéreas superiores e inferiores, entre las que se encuentran el asma y la sinusitis, son con frecuencia complicaciones de una rinitis alérgica complicada. Al existir una estrecha relación entre estas, basada en una extensa evidencia epidemiológica, se han propuesto varios modelos para explicar la patofisiología entre rinitis y sinusitis. Muchos factores se involucran en el desarrollo de rinosinusitis, incluyendo infecciones por virus y bacterias; y no infecciosos, por factores genéticos, anormalidades anatómicas y polutantes. Se ha demostrado que la alergia es un factor importante en la rinosinositis crónica,28 y que los alergenos actúan, solos o combinados, provocando alteraciones de la mucosa con la consiguiente liberación de factores proinflamatorios y acúmulo de células inflamatorias, como eosinófilos y linfocitos.29

La historia generalmente comienza con la inflamación causada por la alergia y o una infección viral, las que conducen a la obstrucción, la acumulación de líquidos, la infección bacteriana secundaria y la enfermedad aguda. Si esto es inadecuadamente tratado, aparecerá la enfermedad crónica, por tanto, al diagnosticar y tratar profilácticamente la alergia nasal, podemos prevenir la aparición de episodios recurrentes y lograr una respuesta adecuada a la terapia.30

La rinosinusitis se define clínicamente como la respuesta inflamatoria de la mucosa de la cavidad nasal y senos paranasales. Las secreciones de estas cavidades son dinámicas y están relacionadas con el tejido blando de estas, y con su parte ósea. Con frecuencia es el resultado de la obstrucción del drenaje de los senos, desviación del tabique nasal, o inflamación mucosa por infecciones del tracto respiratorio superior o por rinitis alérgica; y secundariamente, la disminución de la actividad mucociliar, frecuentemente infectada secundariamente por bacterias.

Los síntomas relacionados con la rinosinusitis se dividen en mayores y menores. Los primeros son la presión facial y dolor y alteraciones del gusto; y las menores, son la tos, la fiebre, la halitosis, la fatiga, el dolor dental, la faringitis, los síntomas óticos y la cefalea.

La rinosinusitis en adultos ha sido clasificada en 5 categorías al atender a la duración de los síntomas: aguda, subaguda, aguda recurrente, crónica y exacerbaciones agudas de la rinosinusitis crónica.

La aguda generalmente sigue a una infección respiratoria superior viral, con síntomas hasta de 4 semanas. La subaguda representa la continuación y la progresión de una aguda que no se curó. Su duración es entre 4 y 12 semanas, y sus síntomas son menos severos que en la aguda. Los pacientes con rinosinusitis aguda recurrente presentan los síntomas y el examen físico de la rinosinusitis aguda, con episodios que duran de 1 a 7 días, o sea, menos de 4 semanas. Estos pacientes experimentan 4 o más episodios por año y permanecen asintomáticos sin terapia antibiótica concurrente. La rinosinusitis crónica se muestra en pacientes con síntomas por más de 12 semanas. Estos pacientes deben presentar 2 o más síntomas mayores, o 1 mayor y 2 menores, o secreción purulenta al examen físico. En general, los pacientes con rinosinusitis crónica no responden a antibióticos de primera o segunda línea.31

Como factores predisponentes del huésped se pueden citar la rinitis alérgica, las infecciones del tracto respiratorio superior, la adenoides, la desviación del septum nasal y la poliposis nasal. En los niños, los cuerpos extraños son frecuentes y con menor frecuencia los tumores. La natación, la sumersión, el fumar y las extracciones dentarias, son ocasionalmente factores predisponentes, y, también raramente, las inmunodeficiencias.

La rinosinusitis es causa considerable de morbilidad. Todos los pacientes con síntomas de rinosinusitis crónica deben ser estudiados desde el punto de vista alérgico.32 En 16 casos diagnosticados de rinosinusitis y operados por pólipos nasales, con atención en nuestra consulta, 10 tenían antecedentes de rinitis alérgica y positividad a aeroalergenos comprobados por pruebas de puntura.

El tratamiento de la rinosinusitis es multifacético y envuelve descongestionantes nasales, antihistamínicos, corticosteroides tópicos y antimicrobianos sistémicos, y los más usados son macrólidos, betalactámicos y fluorquinolonas.

Las infecciones virales y bacterianas son causa de rinosinusitis. Las bacterias aisladas más frecuentes son: Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, y Streptococcus pneumoniae. El H. influenzae y los neumocoos son responsables del 50 % de los casos. Otras especies de estreptococos y estafilococos, así como especies de bacterias anaerobias han sido aisladas raramente. Las rinosinusitis micóticas son poco comunes, por ejemplo, por Aspergillus fumigatus y en pacientes inmunocomprometidos. Generalmente, los pacientes con rinosinusitis aguda no complicada resuelven con tratamiento antimicrobiano de 10 días, pero para los casos recurrentes se recomienda tratamiento de 3 a 4 semanas de antibióticos. Para pacientes con rinosinusitis crónica la terapia debe durar de 4 a 6 semanas, y sin cambiar el antibiótico hasta por lo menos 7 días.

Desde septiembre de 1998, la FDA ha aprobado el uso de amoxicillina/clavulanato, claritromicina, cefprozil, cefuroxima ciprofloxacino, loracarbef, levofloxacino, trimetropin/sulfametoxazol (cotrimoxazol) y trovafloxacino para estos casos. Agentes de primera línea como la amoxicillina y el cotrimoxazol pueden ser apropiados para pacientes con primer episodio agudo de rinosinusitis. Otros tratamientos recomendados son descongestionantes sistémicos como la pseudoefedrina y el fenilpropanolamina, aunque algunos contraindican los tópicos como oximetazolina. Los corticosteroides tópicos son de gran utilidad y tienen pocos efectos secundarios a dosis recomendadas, incluyendo beclometasona dipropionato, budesonida, flunisolida, fluticasona dipropionato, y triamcinolona acetónido.

Los antihistamínicos, controversiales para algunos, son de utilidad por sus efectos en pacientes atópicos y, además, por sus efectos anticolinérgicos, y los más recientes, por sus propiedades antiinflamatorias.33

Nuestra opinión es que tanto el tratamiento de la rinitis como de la rinosinositis son tratamientos complejos e integrales, que requieren en muchas ocasiones de la intervención de varios especialistas y que deben ser individualizados para cada caso, para tratar de lograr el mayor cumplimiento por parte del paciente.

Summary

The importance of the allergic diseases and, among them, of allergic rhinits, as well as its economic cost, human resources involved and prevalence, is out of doubt. This entity represents the sixth cause of chronic disease in the United States and it has a great impact on the quality of life of those patients suffering from it. Allergic rhinits is a heterogenous disorder and its high prevalence is still underdiagnosed. It is characterized by one or more of the following symptoms that include sneezes, nasal itching, nasal secretion and congestion. Many agents are involved in this entity, among them, pollens, fungi, mites and domestic animals. Taking into account that rhinitis and sinusitis have common symptoms, such as loss of smell, obstruction and nasal drainage, it is preferably called rhinosinusitis. Several studies have identified rhinitis as a risk factor for asthma with a prevalence from 80 to 90 %. This review intends to go over fundamental aspects of this entities, such as definition, etiology, staging, symptoms and treatment, and to serve as a guide for those physicians that in one way or the other treat both affections with a proved impact on the patients' quality of life.

Key words: Rhinitis, allergic rhinits, rhinosinusitis.

Referencias bibliográficas

- Mullol J. Rinitis alérgica en el año 2000. Clasificación y tratamiento actualizado. Arch Bronconeumol 2000;36:605-7.

- Prats A, Vilanova JM, Juanola M, Iborra I. Factores epidemiológicos clínicos y socioeconómicos de las enfermedades alérgicas en España. Alergológica. Madrid: NILO Industria Gráfica, 1995.

- Stanaland BE. Treatment of allergic rhinitis and its comorbidities CME. Disponible en: http://www.medscape.com/viewprogram/2344

- Anónimo. Variations in the prevalence of respiratory symptoms, self-reported asthma attacks, and use of asthma medication in the European Community Respiratory Health Survey (ECRHS). Eur Respir J 1996;9:687-95.

- Valente J, Mérida P. Alergia, asma e inmunología. Rev Pediat 2001 Mar-Abril;10(5):32.

- Howarth PH. ABC of allergies. Pathogenic mechanisms: a rational basis for treatment. BMJ 1998;316:758-61.

- Blaiss MS. Important aspects in management of allergic rhinitis: compliance, cost, and quality of life. Allergy Asthma Proc 2003 Jul-Aug;24(4):231-8. (Abstract Medline).

- Skoner DP. Allergic rhinitis: Definition, epidemiology, pathophysiology, detection, and diagnosis. Journal of Allergy and Clinical Immunology July 2001, part 2;108(1):2S-8S.

- Spector SL. Overview of comorbid associations of allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 1997 Feb:99(2):S773-80.

- Baena-Cagnani CE. Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) in Latin America. Rev Alerg Mex (Mexico), Nov-Dec 2002;49(6):181-8.

- Galen BA Differential diagnosis. Rhinitis. Lippincotts Prim Care Pract 1997;1:129-41.

- Adcock I. Papel de los mediadores en los síntomas alérgicos de la fase tardía, incluyendo la congestión nasal. Clinical and Experimental Allergy Reviews 2000;2:85-8.

- What are the ARIA guidelines for the management of a patient with allergic rhinitis? American Academy of Allergy, Asthma and Immunology 60th Anniversary Meeting.

- Mackay IS, Durham SR. Rinitis Perenne. BMJ 1998 Mar;316:917-20.

- Nelson HS. Advances in upper airway diseases and allergen immunotherapy. J Allergy Clin Immunol. 2003;111:S793-S798. (Abstract Medline).

- Trangsrud AJ, Whitaker AL, Small RE. Intranasal cortico-steroids for allergic rhinitis. Pharmacotherapy 2002;22(11):1458-67.

- Bender B, Milgrom H. Antihistamines: Are Newer Drugs Always a Better Choice? September 23, 2003.

- Van Cauwenberge P, Bachert C, Passalacqua G, Bousquet J, Canonica GW, Durham SR, et al. Consensus statement on the treatment of allergic rhinitis. Allergy 2000;55:116-34.

- Bousquet J, Lockey R, Malling HJ. Allergen immunotherapy: therapeutic vaccines for allergic diseases. A WHO position paper. J Allergy Clin Immunol 1998;102:558-62.

- Mazzotta P, Loebstein R, Koren G. Treating allergic rhinitis in pregnancy. Safety considerations. Drug Safety 1999;20(4):361-75.

- Casale TB, Blaiss MS, Gelfan E. First do no harm: managing antihistamine impairment in patients with allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 2003:111:S835-S842. (Abstract Medline).

- Bender BG, Berning S, Dudden R, Milgrom H, Tran ZV. Sedation and performance impairment of diphenhydramine and second-generation antihistamines: a meta-analysis. J Allergy Clin Immunol. 2003:111:770-776. (Abstract Medline).

- Sellars SL. Azelastine nasal spray for allergic rhinitis. Med Lett Drugs Ther 1997;39:45-7.

- Parikh A, Scadding G Seasonal allergic rhinitis. BMJ 1997;314:1392-1395. [Abstract Medline].

- Ferguson BJ. Influences of allergic rhinitis on sleep. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 May;130(5):617-29. (Abstract Medline).

- Hanf G, Noga O. Omalizumab inhibits allergen challenge-induced nasal response. Eur Respir J. 2004 Mar;23(3):414-8. (Abstract Medline).

- Kaliner MA. Omalizumab and the treatment of allergic rhinitis. Curr Allergy Asthma Rep 2004 May;4(3):237-44. (Abstract Medline).

- Gutman M, Torres A. Prevalence of allergy in patients with chronic rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 May;130(5):545-52. (Abstract Medline).

- Fuad M. Baroody. Epidemiology and pathogenesis/immunology of rhinosinusitis. Infect Med 1998;15(10F):6-15. Disponible en: http://www.medscape.com/viewarticle/417409

- Skoner DP. Complications of allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2000;105:S605-9.

- Piccirillo JF. Washington University School of Medicine, St. Louis, Mo. Acute rhinosinusitis: staging, diagnosis/outcomes assessment. Infect Med 1998;15(10F):16-25. Disponible en: http://www.medscape.com/viewarticle/417410

- Ferguson B, Johnson J. Allergic rhinitis and rhinosinusitis. Is there a connection between allergy and infection? Postgraduate Medicine 1999;105(4):55-64.

- Gerald L. Klein, MD Acute rhinosinusitis: treatment guidelines. Infect Med 1998;15(10F):26-33. Disponible en: http://www.medscape.com/viewarticle/417411

Recibido:2 de agosto de 2004 Aprobado: 6 de agosto de 2004.

Dra. Mirta Álvarez Castelló. Hospital Universitario "Calixto García". Avenida de Universidad. Vedado, municipio Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, Cuba. Email: mirtaac@infomed.sld.cu

1Especialista de II Grado en Alergología. Hospital Universitario "Calixto García".

2Especialista de I Grado en Alergología. Hospital Universitario "Calixto García".

3Especialista de II Grado en Alergología. Departamento de Alergenos del Centro de Biopreparados.

4Especialista de II Grado en Alergología. Jefa de Servicio del Hospital Universitario "Calixto García".