Introducción

El suicidio ha constituido desde siempre uno de los grandes enigmas de la humanidad, plantea cuestiones filosóficas, sociales, psicológicas, religiosas y morales, analizado por la ética y la teología y constituye hoy un problema sanitario de proyección mundial.1

En la antigüedad, en países como Japón, China y gran parte de Europa, el suicidio no solo era frecuente, sino que en muchos casos era honroso; en los siglos vii y viii, la Iglesia empezó a castigar severamente a quienes intentaban suicidarse.2

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se suicida un millón de personas por año y que esta cifra se incrementará hasta llegar a 1,5 millones a partir de 2020, cantidad superior a todas las muertes debidas a guerras y homicidios. Por estas razones se estableció el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, organizado gracias a la colaboración entre la OMS y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), el cual se celebra el 10 de septiembre de cada año para llamar la atención sobre el problema y preconizar la adopción de medidas en todo el orbe.3

Los intentos suicidas tienen muchos significados y sea cual sea su grado de letalidad debe prestársele especial atención: son la muestra viva para conocer la verdad sobre las características y causas de que las personas adopten la autodestrucción.4

El propósito de morir en el anciano suele caracterizarse por su firme convicción y por la utilización de métodos eficaces para concretar sus intenciones. Es una conducta suicida activa, no pocas veces reflexiva y premeditada. Por ello, la proporción de suicidios intentados/suicidios consumados es para el anciano de 2 a 1, mientras entre los adultos jóvenes es de 7 a 1.5

En Cuba, desde la época de la colonización, los indígenas se ahorcaban de los árboles antes de resignarse a ser esclavos; más tarde, los africanos traídos a la Isla asumían igual actitud ante la impotencia y sufrimientos a que eran sometidos.6

En la década de los 60, en Cuba, la tasa fue de 15,4 x 100 000 habitantes y en los años 70 esta comienza a ascender hasta 19. En el Fórum Nacional de Higiene y Epidemiología, celebrado en 1974, se abordó por primera vez el problema desde la Epidemiología Psiquiátrica. A partir de 1980, la tasa bruta se mantiene por encima de 20, hasta 1982 en que se produce la tasa más alta en los últimos 30 años: 23,2 x 100 000 habitantes, representaron las muertes por suicidio el 4,0 % de las defunciones acaecidas ese año.7

En Cuba se incrementan las tasas de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente; por lo que se encuentra entre las 10 primeras causas de muertes, donde los hombres tienen cuatro veces mayor el riesgo de morir que en mujeres.

Según datos ofrecidos por el Anuario Estadístico de Salud, durante el año 2018 se señala una tasa de 13,3 x 100 000 habitantes, predominando el sexo masculino 21,2 x 100 000 habitantes y la tasa ajustada de suicidio fue de 8,4 por 100 000, las provincias que presentaron las tasas más elevadas fueron Artemisa 12,7; Villa Clara 12,1; Sancti Spíritus 11,9; Holguín 11,5; Matanzas 10,1; Mayabeque 9,8 y Pinar del Río 9,5.8

En 2018, según estadísticas del Centro de Salud Mental de Sagua la Grande, el municipio presentó 56 intentos suicidas, 14 masculinos y 42 femeninos, el grupo etario que más intentos reportó fue el de 15-20 años. Respecto a los adultos mayores, fueron un total de cinco intentos suicidas, predominando el sexo femenino con 3. Asimismo, hubo un total de 10 suicidios consumados, de ellos 7 eran mayores de 60 años, predominando el sexo femenino con 4, en casi todos los casos el método empleado fue el ahorcamiento completo, excepto un caso por quemaduras, cifras que están en concordancia con el año 2017.

El consultorio 1 perteneciente al Policlínico “Mario A. Pérezˮ cuenta con una población de 1125 personas, de ellas 309 son adultos mayores y dentro de ellos 116 se encuentran dispensarizados como riesgo suicida.

Por los elementos descritos anteriormente y teniendo en cuenta que el suicidio representa un problema de salud en ascenso se decidió realizar la presente investigación, con el objetivo de valorar la efectividad de una intervención educativa sobre conducta suicida en el adulto mayor con riesgo.

Métodos

Se realizó un estudio preexperimental, prospectivo que parte de un proyecto de innovación tecnológica (IT), durante el período comprendido desde noviembre 2017 a marzo 2019, en el consultorio 1 perteneciente al policlínico “Mario Antonio Pérez” del municipio Sagua la Grande. La población de estudio estuvo constituida por todos los adultos mayores dispensarizados como riesgo suicida dado por un total de 116.

Criterios de inclusión: los adultos mayores de uno y otro sexo con edades de 60 a 75 años.

Criterios de exclusión: presentar deterioro cognitivo.

Criterio de salida: que dejaran de asistir a más de 20,0 % de las actividades que se realizaron.

Se obtuvieron datos de la Historia de salud familiar e historias clínicas individuales. Se les realizó el Cuestionario Diagnóstico a fin de contrastar datos de actualización de la información recogida en la historia de salud familiar e historias clínicas individuales en relación con datos generales de los adultos mayores, y comportamiento de aspectos relacionados con el riesgo suicida. Además, se aplicaron instrumentos de evaluación psicológica como el cuestionario de indicadores de riesgo (CIR) y la escala de depresión geriátrica de Yesavage, con el objetivo de identificar los principales factores de riesgos en el orden psicológico que influyen en los adultos mayores.

Se aplicaron cuestionarios diagnósticos y evaluativos para evaluar el nivel de información antes y después de la intervención educativa. Se utilizaron métodos matemáticos y estadísticos inferenciales.

A partir del diagnóstico realizado, se diseñó una intervención educativa sobre conducta suicida en la que se ofrecía una serie de información como forma de brindarle herramientas al anciano para enfrentar sus conflictos sobre el riesgo suicidio que presenta en cuestión. Estuvo conformada por un total de 9 encuentros con una duración de una hora. Como didáctica del aprendizaje se combinan elementos educativos, psicológico terapéuticos en las acciones planificadas, que proporciona además de la información necesaria, la elevación de la conciencia, despierta el interés, estimula la participación y el compromiso popular para el éxito en su aplicación, además se contribuye a modificar factores de riesgo modificables en relación en el aspecto psicológico.

Una vez elaborada la intervención educativa, se sometió a la valoración por criterios de especialistas para lo cual se utilizó un cuestionario teniendo en cuenta las categorías de pertinencia y factibilidad de este.

Para la aplicación de la intervención educativa se crearon dos grupos con 21 participantes cada uno; se trabajó los dos primeros sábados de cada mes, en horario de la mañana, un sábado cada grupo de forma individual con una duración de nueve sábados cada grupo. Cada encuentro con una duración de una hora. Se abordaron las temáticas: introducción al curso; definición del problema; situación actual; factores de riesgo suicida; mitos equivocados sobre el suicidio; factores protectores y el papel de la familia, soluciones sugerencias, formas y opciones de ayuda, promoción y prevención, musicoterapia y orientación de grupo de ayuda mutua.

Resultados

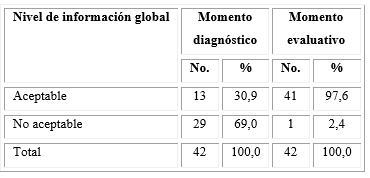

De los adultos mayores de la muestra, predominaron las mujeres en un 59,5 %, y el grupo de edad 60-64 (40,5 %), en correspondencia con el mayor número de pacientes por grupo (Tabla 1).

Tabla 1 Muestra de estudio de adultos mayores riesgo suicida según sexo y grupo de edad. Consultorio 1. Policlínico “Mario Antonio Pérez”, noviembre 2017-marzo 2019

X2= 0,3356; p > 0,05.

Fuente: Guía de revisión de la historia clínica individual y cuestionario.

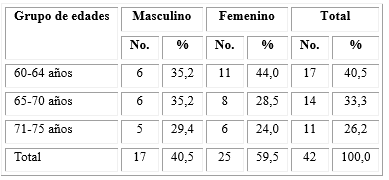

Según el cuestionario de indicadores de riesgo (CIR) el riesgo que más predominó fue el de desesperanza en un 61,9 %, es decir en más de la mitad de la muestra, seguido de la falta de apoyo social, evidenciándose en la mitad de la muestra para un 50,0 %, en orden descendente continúa la depresión en 26,0 %, impulsividad en 11,9 %, y la hostilidad en 7,1 % en muchos casos se manifestaban más de un riesgo en el mismo paciente (Tabla 2).

Tabla 2 Adultos mayores con riesgo suicida según cuestionario de indicadores de riesgo (CIR)

X2=5.3972 ; p > 0,05.

Fuente: Cuestionario de Indicadores de Riesgo (CIR).

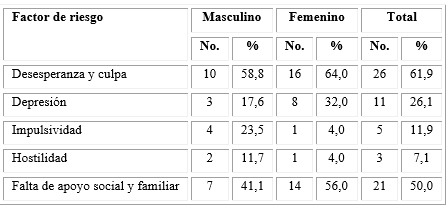

En la tabla 3 se observa que, según escala de depresión geriátrica de Yesavage, 61 % de los pacientes estaban en un estado normal, 30,9 % presentaban depresión menor, y 7,15 % depresión mayor. Al comparar los resultados de la sintomatología según sexo, no se determinaron diferencias estadísticamente significativas.

Tabla 3 Adultos mayores riesgo suicida según escala de depresión geriátrica de Yesavage

X2= 2.4098; p > 0,05.

Fuente: Escala de depresión geriátrica de Yesavage.

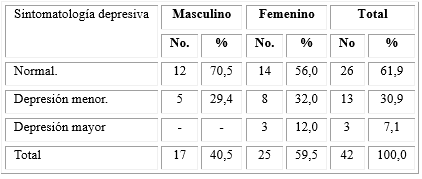

De forma general antes de la intervención la mayoría de los pacientes (69,0 %) tenía desconocimiento sobre conducta suicida. Tras la intervención al momento de la evaluación los pacientes habían adquirido 97,6 % de información, por lo que se evidencia la eficacia de la intervención (Tabla 4). Los resultados obtenidos mostraron diferencias estadísticas altamente significativas entre el momento del diagnóstico y el momento de evaluación.

Discusión

En relación a los pacientes en estudio, el grupo más significativo fue el de 60-64 años, resultado relacionado por existir en la población en estudio más personas en este grupo de edad e ir disminuyendo en edades más avanzadas, resultados similares a los de diferentes autores donde los grupos más representativos fueron en mayores de 70 años.2,6,9

De los indicadores de riesgo suicida, el que predominó (mediante el instrumento Cuestionario de indicadores de riesgo [CIR]) en el estudio fue el de desesperanza en 61,9 %, luego el de falta de apoyo social, factores de riesgo señalados como frecuentes en los estudios de varios autores10,11,12 como Gutiérrez y otros, donde plantean respecto a factores psicológicos, que la desesperanza se considera un importante predictor de suicidio en personas con trastornos mentales, y se asocia con consciencia de enfermedad, creencias negativas sobre la enfermedad, percepción negativa del futuro y de sí mismo.13,14,15,16)

Diferentes autores plantean que las personas deprimidas presentan tasas de suicidio 44 veces superiores a las personas sin depresión, y 8 veces superiores al resto de los pacientes psiquiátricos y que en la tentativa de suicidio, la depresión desempeña un papel determinante.17,18 Estos resultados concuerdan en parte con un estudio realizado por Duménigo, donde el factor de riesgo más frecuente en los adultos mayores con conducta suicida fue la depresión.19

Además, según Corona, un alto número de las personas que mueren por suicidio tienen un diagnóstico psiquiátrico, en su mayoría trastorno depresivo, lo que se relaciona en parte con los resultados de la presente investigación.15 En estudios realizados por Bethancourt, donde se utilizó igual instrumento psicológico que los autores de esta investigación, se encontró que la depresión mayor y la depresión menor se ven en menor medida, resultados que concuerdan en cuanto al estado depresivo en general como factor de riesgo predominante aunque difiere en los datos porcentuales encontrados en cuanto a su clasificación.20

Existen investigaciones que reportan que en esta edad la depresión, la pérdida de seres queridos, las enfermedades crónicas y las carencias sociales son factores de riesgo para esta conducta.16

En relación al nivel de información sobre el tema antes y después de la intervención hay una mejoría sustancial en relación con lo descrito anteriormente, diferentes autores como Duménigo y Ribot señalan resultados alentadores sobre la información adquirida después de la actividad educativa, lo cual coincide con nuestros resultados.14,19

En conclusión, la intervención educativa aplicada resultó efectiva, al elevar el nivel de información de los adultos mayores con riesgo suicida. El equipo básico de salud es un pilar fundamental para evitar o minimizar esta conducta, aplicando el enfoque de riesgo en la población y realizando actividades de promoción y prevención.