Introducción

El asma como enfermedad ha sido tratada desde las más antiguas civilizaciones, sin embargo, no fue reconocida como enfermedad inflamatoria hasta 1960, cuando los medicamentos antiinflamatorios comienzan a ser utilizados.1,2

Según la guía GINA (Global Iniciative for Asthma), el asma es la inflamación crónica de la vía aérea en la que desempeñan un papel destacado algunas células y mediadores. Este proceso se asocia a una híperrespuesta de los bronquios que produce episodios de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, particularmente por la noche o de madrugada. Estos episodios se asocian generalmente con un mayor o menor grado de obstrucción del flujo aéreo, a menudo reversible de forma espontánea o con tratamiento.1,3,4

Según se ha citado, la enfermedad respiratoria crónica es la más frecuente en pediatría en el ámbito mundial. Se ha comprobado que su prevalencia tiende a aumentar a través del tiempo y, aunque con los avances de la medicina se ha logrado un buen control de síntomas con la consecuente mejoría en la calidad de vida de los pacientes, aún no se ha encontrado un tratamiento que sea curativo; además, a pesar de los múltiples esfuerzos de diferentes entidades de salud mundiales, el asma sigue siendo una de las principales causas de ausentismo escolar y hospitalización en niños.3,5

En Cuba, según las estadísticas de la situación actual del asma en la infancia, puede afirmarse que es la enfermedad crónica no transmisible más frecuente en esta etapa y su prevalencia va en aumento. Si bien la mortalidad por la entidad clínica no es un problema de salud, sí lo es su repercusión sobre la calidad de vida y los desempeños social, educativo y laboral, del niño y su familia.6

La exacerbación aguda moderada y severa es una urgencia médica que debe ser diagnosticada y tratada prontamente. Los niños con crisis asmática deben ser evaluados en dos dimensiones, una fase estática (determinación de la gravedad de la crisis en el servicio de urgencias) y una fase dinámica (su respuesta al tratamiento).7

El tratamiento del niño y adolescente asmático propone un enfoque por etapas, que consiste en educar a la familia en control de factores dentro del hogar y la escuela y reconocer el aviso de la crisis. Determinar entonces si aumentar el número, frecuencia y dosis de los medicamentos hasta alcanzar la remisión de la crisis y control de la intercrisis con una cuidadosa reducción de la terapéutica para mantener la remisión con la menor cantidad posible de medicamentos. El tratamiento debe ser individualizado y modificado para obtener y mantener el adecuado control de los síntomas.8

Al servicio de urgencias del Hospital Pediátrico Docente “Juan Manuel Márquez” asisten muchos niños con sibilancias, por lo que es importante conocer los factores de riesgo asociados a la exacerbación del asma bronquial de los pacientes que asisten a este servicio para un mejor abordaje terapéutico, teniendo en cuenta que esta genera altos costos médicos, representa una de las causas más comunes de ingresos hospitalarios, ausentismo escolar y de los padres o tutores a su centros laborales y deterioro progresivo de la calidad de vida de quienes la padecen. El objetivo de este estudio fue relacionar la frecuencia de presentación de factores de riesgo dependientes del huésped y del medio ambiente con el grado de severidad de las crisis en niños.

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal en pacientes con exacerbación del asma bronquial atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital Pediátrico “Juan Manuel Márquez”, desde enero hasta diciembre del año 2018. La muestra estuvo conformada por 600 niños y adolescentes de 1 a 18 años de edad.

Criterios de inclusión: Niños y adolescentes con diagnóstico de asma en exacerbación a partir del año de vida hasta los 18 años cumplidos en el horario de 8 am a 4 pm.

Criterios de exclusión: Padres que no quisieron que su hijo integrara el estudio. Niños con primera crisis de sibilancias. Niños con enfermedades crónicas respiratorias, con cardiopatías, broncopléjicos por postración, inmunocomprometidos, enfermedades malignas y otras enfermedades crónicas debilitantes.

Se confeccionó un modelo de recolección de datos primarios, que fue aplicado a los 600 pacientes del estudio y que incluyó las variables: edad, sexo, valoración nutricional, antecedentes familiares de asma bronquial, antecedentes personales de atopia, ausencia o no adherencia al tratamiento intercrisis, infecciones, tabaquismo familiar, dietas alergénicas, cambios de temperaturas, uso de peluches, animales domésticos.

La clasificación de la exacerbación se realizó según la según GINA de 2018 en:

Intermitente: síntomas diurnos menor o igual a 2 días/semanas o sin síntomas y flujo respiratorio máximo (FEM) normal entre los empeoramientos. Síntomas nocturnos igual o menor a 2 veces/mes. Crisis breves (desde varias horas a varios días); su intensidad puede variar.

Leve persistente: síntoma diurno mayor de 2 veces/semanas, pero no a diario. Síntomas nocturnos mayores de 2 veces/mes. Crisis que a veces limitan la actividad.

Moderada persistente: síntomas diurnos diarios. Síntomas nocturnos mayores de 1 vez/semanas. Uso diario de agonistas Beta de acción corta. Crisis que limitan la actividad. Crisis mayor o igual a 2 veces/semanas. Puede durar varios días.

Grave persistente: síntomas continuos. Síntomas nocturnos frecuentes. Limitación de la actividad física. Crisis frecuentes.

El procesamiento de la información se realizó en formato Excel de la Microsoft Office versión XP, la que fue posteriormente exportada al sistema SPSS versión 20.0 para su análisis. Para resumir la información de la muestra en estudio se utilizaron medidas descriptivas de frecuencia y porcentaje, y se calculó el intervalo de confianza 95 %. Se estimaron las proporciones de respuestas al final del estudio y se compararon mediante la prueba de Ji cuadrado para contrastar la hipótesis de diferencia entre los grupos. El nivel de significación que se usó fue del 5 % (α = 0.05).

La investigación estuvo regida por los principios básicos internacionales de la ética médica que guían las investigaciones científicas dirigidas a los seres humanos, plasmados en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial.9

Resultados

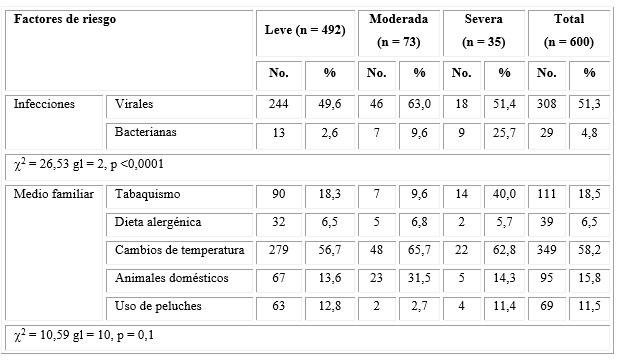

La presencia de factores de riesgo relacionados con el huésped en pacientes con exacerbación de la crisis de asma bronquial predominó en pacientes de 5-9 años (46,3 %), seguidos del grupo de 1-4 años (29,2 %). El sexo masculino fue más frecuente (53 %), los antecedentes familiares de asma bronquial y atopia estuvieron presentes en 62,7 % y 60 %, respectivamente, la no adherencia al tratamiento intercrisis o la ausencia del mismo estuvo presente en 45,5 % de los pacientes y en cuanto a la valoración nutricional predominó el normopeso con 78,2 %, sin embargo, 11,9 % presentaron sobrepeso u obesidad (tabla 1).

Tabla 1 Distribución de factores de riesgo dependientes del huésped en pacientes con exacerbación de asma bronquial

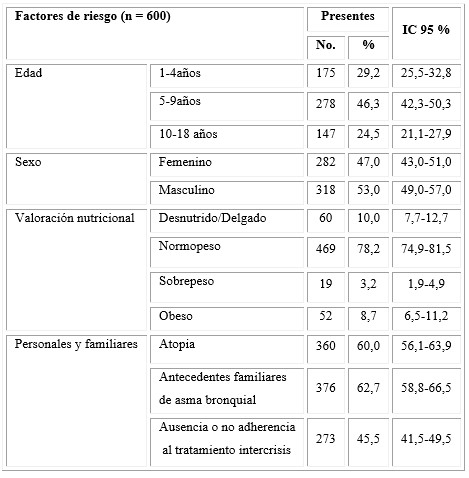

En cuanto a la presencia de factores de riesgo relacionados con el medio ambiente en pacientes con exacerbación de las crisis de asma bronquial (tabla 2), fueron más frecuentes los cambios de temperatura (58,2 %), seguido por las infecciones respiratorias (56,1 %), de las cuales predominaron las infecciones virales (51,3 %) y las bacterianas (4,8 %), el tabaquismo en la familia de estos pacientes (18,5 %), la presencia de animales en la vivienda (15,8 %) y dietas alergénicas (6,5 %).

Tabla 2 Distribución de factores de riesgo dependientes del medio ambiente en pacientes con exacerbación de asma bronquial

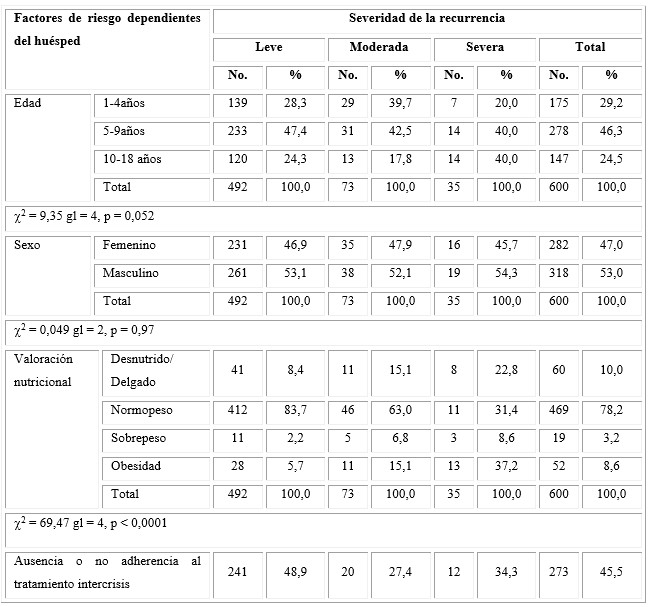

Al relacionar factores de riesgo relacionados con el huésped con la severidad de la exacerbación de la crisis de asma bronquial (tabla 3), de acuerdo a la edad, en el grupo de 1 a 4 años predominaron las crisis moderadas (39,7 %), seguido de las leves (28,3 %). En el grupo de 5 a 9 años el predominio lo encontramos en las crisis leves (47,4 %), seguida de las moderadas (42,5 %) y, por último, en el grupo de edad 10 a 18 años predominaron las crisis severas y moderadas ambas con 40 %. De acuerdo al sexo, en el masculino predominaron las crisis severas (54,3 %), seguidas de las leves (53,1 %) y en el femenino predominaron las crisis moderadas (47,9 %), seguidas de las leves (46,9 %). Los pacientes normopeso presentaron crisis leves (83,7 %), las crisis severas se presentaron con mayor predominio en los pacientes obesos (37,2 %) y desnutridos (22,8 %). En todos los grupos las crisis moderadas se presentaron en segundo lugar de frecuencia.

Tabla 3 Distribución de factores de riesgo dependientes del huésped relacionados con el grado de severidad del asma bronquial

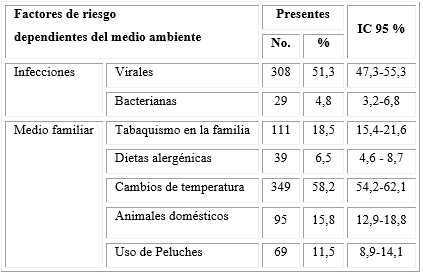

Al relacionar los factores de riesgo dependientes del medio ambiente con el grado de severidad de la exacerbación del asma bronquial (tabla 4), en los pacientes que presentaban infección respiratoria bacterianas predominaron las crisis severas (25,7 %), seguido de las moderadas (9,6 %). Los pacientes que presentaban infecciones virales asociadas presentaron un predominio de las crisis moderadas (63 %), seguidas de las severas (51,4 %). La presencia de los cambios de temperatura fue lo que más predominó para todas las crisis, sobre todo en las moderadas (65,7 %), seguido de las severas (62,8 %). El tabaquismo familiar y la presencia de animales domésticos le siguieron en orden de frecuencia a los cambios de temperatura. En 40 % de los pacientes donde existía el tabaquismo familiar se presentaron crisis severas y en 31,5 % de los pacientes donde existían animales domésticos se presentaron crisis moderadas.

Discusión

El porcentaje relacionado con el sexo varía en las diferentes estadísticas. Como se puede apreciar, estos resultados se corresponden con la literatura revisada, según la cual el asma bronquial es más frecuente en el varón que en la hembra en los niños pequeños, para invertir la relación en la etapa preadolescente y adolescente. Esto se fundamenta en que los varones presentan menor calibre de las vías respiratorias, mayor timbre de un sonido en estas y niveles elevados de inmunoglobulina E (IgE). Dichas diferencias desaparecen en la adolescencia, mientras que en la adultez prima el sexo femenino.10,11,12) Con referencia a esto, consta en investigaciones realizadas por Rojo4 en estudios en Cuba, en la población total donde la relación M: F es de 1,10 1,00 según el MINSAP.

En la literatura mundial, se plantean que las edades de comienzo de las primeras crisis se encuentran entre el segundo y cuarto año de vida, mientras que en niños lactantes con uno o dos años padecen de crisis de sibilancias que no se corresponden con una crisis de asma, ya que en su etiopatogenia intervienen otros factores anatómicos y fisiológicos.4,10

Se destacan los antecedentes familiares como importante factor de riesgo para desarrollar el asma bronquial. Se debe considerar que el desarrollo del asma y las enfermedades atópicas están sujetas a influencias genéticas. La prevalencia del asma en niños de padres atópicos se ha demostrado que aumenta alrededor de un 20 % a más del 50 %, dependiendo de si es uno o ambos padres. El factor genético del paciente tiene una gran influencia en el inicio de la sensibilización alérgica, pero estos estudios son complejos de realizar por la penetración incompleta de la enfermedad.7,13,14

El asma bronquial tiene una clara agregación familiar, es más frecuente su desarrollo desde edades pediátricas si sus padres son asmáticos; asimismo, es mayor la concordancia en los gemelos idénticos. Diferentes investigaciones con gemelos han concluido que la herencia asmática está en torno al 60 %, lo que destaca la importancia de dichos factores genéticos en la modulación de esta enfermedad crónica.14

La literatura plantea que el diagnóstico de asma es más complejo en niños menores de cinco años. La mayoría de niños menores de tres años son silbantes tempranos transitorios. En sibilancias persistentes sobre todo después de los tres años, el índice predictivo de asma modificado, que incluye una historia personal y familiar de alergia, ayuda a predecir cuáles niños tienen mayor riesgo de padecer asma.15,16

En el estudio realizado por de la Vega, que relaciona la exposición a alérgenos y la severidad clínica, obtuvo que se relacionan los alérgenos inhalantes con la aparición del asma en 72 pacientes (95 %). Se registró que 51 % de los casos tiene objetos almacenados, 45 % no tiene forrado el colchón ni las almohadas, 37 % tiene cortinas, 21 % libros y 9 % plantas en la habitación destinada como dormitorio, lo que favorece la acumulación de polvo en el hogar.7 Hallaron que entre 10-30 % de los casos asocian la manifestación de asma bronquial con la inhalación de pelos de animales, específicamente de gatos, en 33 de los hogares estudiados se convivía con animales en el interior de la vivienda, perros y gatos fundamentalmente,7 lo que coincide con el presente estudio.

En otro estudio del área de salud del Cerro se obtuvo la presencia de polvo en la vivienda (284-91,9 %), esto fue uno de los factores desencadenantes encontrados más importantes.13 En el estudio realizado en Santiago de Cuba, se obtuvo que los factores desencadenantes de las crisis de asma de esta población fueron, en orden descendente, los alérgenos domiciliarios [87,68 - 97,18 %] y el humo del cigarro [41,44 - 59,40 %],12 lo cual no coincide en el porcentaje de manifestación, pues el cigarro estuvo presente con un porcentaje inferior en 18,5 %.

Los alérgenos por inhalación son sustancias que están en suspensión en el aire y penetran en el árbol respiratorio con los movimientos de inspiración.17 Los productos procedentes de animales domésticos comprenden epitelios de mamíferos: gato, perro, caballo o conejo. De estos animales también otros productos pueden sensibilizar, como la saliva o la orina. Animales domésticos no siempre valorados son los ratones, ratas y cucarachas. Con menos frecuencia se encuentra sensibilización a plumas de aves, pero hay que tener presente que los cojines y colchones de plumas suelen estar parasitados por ácaros y que las deyecciones de los pájaros son muy sensibilizantes, motivando alveolitis.17

El papel de la inflamación en la patogénesis del asma ha sido bien establecido y es claro que la exposición a alérgenos y agentes irritantes es la causa más frecuentemente relacionada con la perennización y exacerbación de la enfermedad, lo que hace al menos razonable considerar que evitar o disminuir la exposición a dichos factores sea parte importante del tratamiento.15,16,18

La exposición directa o pasiva al humo de tabaco se asocia a un empeoramiento de los síntomas y del control del asma. Está demostrado que el tabaquismo se asocia a la rápida disminución de la función pulmonar en los pacientes con asma y agrava los síntomas; además, puede causar una menor respuesta a los esteroides inhalados y, consecuentemente, reduce la posibilidad del control de la enfermedad.12,19,20

Es discutido el papel de la infección en el origen, mantenimiento o desencadenante de crisis en estos pacientes. En el lactante, la inmadurez inmunitaria favorece las infecciones, sobre todo por virus, y el déficit selectivo de IgA, más común en los pacientes asmáticos (1/200 frente al 1/700 de la población general), también contribuye a ello a cualquier edad. El papel de los virus parece destacado, sobre todo en lactantes y párvulos, pero menos las infecciones bacterianas, con especial atención actual a Chlamydia pneumoniae.17

En otra investigación revisada, se encontró que las infecciones respiratorias se asocian con el desencadenamiento de las crisis en 58 casos (76 %), mientras que la actividad física se asoció en solo 17 casos (22 %). Los cambios emocionales fueron informados como desencadenantes de las crisis asmáticas únicamente por 10 pacientes (13 %).11

La literatura refleja que la reacción alérgica a los alimentos es poco frecuente y ocurre primordialmente en niños con corta edad. Se ha señalado que entre los alimentos ingeridos en los primeros años de vida que pueden producir sensibilidades alérgicas se encuentran la leche, la avena, el trigo, la soya, el maíz, el huevo y el pescado, preservantes de alimentos y frutas secas entre otros; y se estima que la prevalencia de sensibilidad alimentaria en la población de niños con alto riesgo alérgico es de 5-8 %.7,20

El asma infantil tiene más incidencia en las regiones de clima húmedo y, en igualdad de condiciones de humedad, en las regiones más frías, sobre todo, en las próximas al mar. Además del frío, son factores favorecedores los cambios bruscos de temperatura, a través de mecanismos inespecíficos, al motivar en el árbol respiratorio estados de edema bronquial o reactivando procesos infecciosos de vías respiratorias altas. En especial las modificaciones bruscas de presión atmosférica, humedad ambiente y dirección e intensidad del viento, intervienen de forma desfavorable.20

La exposición al aire frío, puede ser un factor importante en el desencadenamiento de las crisis, ya que produce liberación de radicales libres de oxígeno por las células inflamatorias (neutrófilos, eosinófilos y otras) y provoca bronco-constricción, la inducción de la secreción de moco y escape microvascular.13,21

También se coincide con los resultados del estudio que arrojó un predominio de las crisis ligeras con 52 %, 32,7 % de crisis moderadas y 15,3 % de pacientes con crisis severas.11 Se considera que las crisis leves están en relación con una mejoría en el tratamiento intercrisis del niño asmático y que incluye una mejor educación del niño y su familia, la cual es capaz de reconocer los síntomas premonitorios de una crisis aguda y comenzar a actuar de inmediato y desde el domicilio, así como la identificación precoz por parte del personal médico de los pacientes que tienen factores de riesgo para desencadenar una crisis grave.11

La falta de control de la enfermedad supone un problema añadido, pues se calcula que 50 % de los asmáticos está mal controlados. Un 10 % de los pacientes presenta asma grave, y para poder controlar los síntomas necesitan tratamientos combinados y en altas dosis.21 Se ha descrito que solo 10 % de los pacientes con asma grave consigue alcanzar el control de la enfermedad. Y debe subrayarse que el mal control de los pacientes asmáticos se traduce en unos costes elevados para los servicios de salud y en una importante afectación de la calidad de vida de los pacientes.22

En conclusión, existen factores de riesgo relacionados con la severidad del asma bronquial en pacientes pediátricos que pueden ser modificados y así poder disminuir la severidad del asma bronquial en urgencias.