Introducción

El tumor de células gigantes (TCG) es benigno y se presenta en tejido óseo, sinovial o cualquier otro tejido blando. A pesar del buen pronóstico, posee un comportamiento agresivo y tiene la capacidad de producir metástasis de pulmón (2 % a 9 % de los casos) en un tiempo promedio de 18 meses.1,2 De igual manera, presenta una alta tasa de recurrencia (entre 12,5 % y 50 %), con un promedio de 18 meses.1,2

La clasificación del TCG en un inicio fue hecha por Enneking, quien lo consideraba agresivo y con riesgo de recurrencia: grado I (latente), grado II (activa) y grado III (agresiva). Posteriormente, fue modificada por Campanacci, el cual le agregó la evaluación radiológica:3

Grado I. Presenta un borde delimitado de hueso maduro y corteza intacta, y sin deformación.

Grado II. Tiene margen definido. Aun cuando el borde del hueso es delgado y está expandido por su presencia, se puede observar. En caso de fractura, se debe clasificar o especificar.

Grado III. Presenta bordes borrosos; sugiere crecimiento rápido y tiende a permear el tejido contiguo; el tumor se abomba en los tejidos blandos, con ausencia de contorno del hueso y sin limitación aparente de hueso reactivo.

El tumor de células gigantes constituye 20 % de las biopsias analizadas de tumores de hueso benignos. Tiene una fuerte prevalencia en adultos jóvenes entre 20 y 40 años (igual pueden presentarse en pacientes de más de 50 años) y en las mujeres.3

Se presenta en la epífisis en 90 % de los casos. Abarca la superficie articular subcondral o, incluso, colinda con el cartílago, aunque no suelen invadir la articulación.3 Las localizaciones más comunes en las que se desarrolla son fémur distal, tibia proximal, radio distal y sacro. En 50 % de los casos se localiza en la región de la rodilla.3

Inicialmente, se presenta con un dolor que está relacionado con la insuficiencia mecánica producida por la destrucción ósea, y es considerado uno de los síntomas principales de la enfermedad. Las masas de tejido blando ocasionan una destrucción cortical y progresión exógena del tumor.3 Igualmente, los tumores se pueden presentar con atrofia, limitación del movimiento e, incluso, fracturas.4,5

Los diversos tratamientos de esta enfermedad en su presentación grado III se basan en una resección del tumor, y reconstrucción de una prótesis, reconstrucción por aloinjerto e, incluso, la amputación.6 Algunos estudios han propuesto el uso de anticuerpos monoclonales, específicamente el Denosumab, usado en el tratamiento de osteoporosis, y crioterapia, con el fin de disminuir el riesgo de recurrencia, sin evidencia consolidada que sea eficaz como tratamiento.7,8 Sin embargo, otros autores recomiendan la amputación como la alternativa más pertinente.9 De igual manera, esta enfermedad puede originar metástasis, principalmente pulmonar, por lo que es de alta importancia considerar este factor en la selección del tratamiento más indicado. Los tratamientos que menos ocasionan el desarrollo de la metástasis son la resección del tumor y la colocación de prótesis (32,6 %), así mismo son alternativas válidas la resección con artrodesis; amputación, radioterapia, y curetaje.10

El tratamiento actual es variable y desde hace más de treinta años no se ha desarrollado un nuevo método que sea eficaz. Si no se propone la amputación, el tratamiento se puede realizar por dos vías: 1) Legrado óseo con terapia adyuvante (fenol, criocirugía, radioterapia) y aplicación de diversos tipos de injerto óseo (autólogo o heterólogo) o de metilmetacrilato y 2) Resección en bloque con colocación de injerto óseo (autólogo o heterólogo tomado de diferentes partes del cuerpo) con artroplastia o artrodesis.1,11

El objetivo de este trabajo es describir el curso clínico y manejo terapéutico de un paciente con tumor de células gigantes en el antebrazo.

Presentación de caso

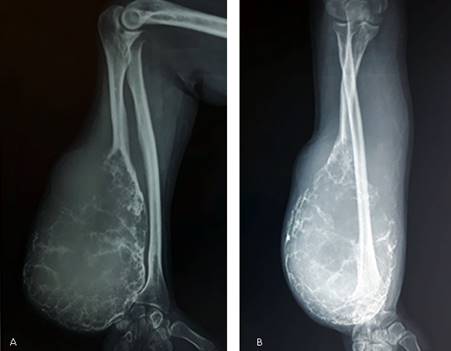

Paciente masculino de 28 años, residente de medio rural en el sureste de México, el cual ejerce como agente policial. Acudió al Hospital General Agustín O´Horán por la presencia de una masa en el antebrazo derecho. No presentaba antecedentes familiares de neoplasias, antecedentes quirúrgicos o enfermedades crónico-degenerativas. El paciente reportó consumo recurrente de alcohol y tabaco, así como drogas diversas, principalmente la cocaína. El padecimiento actual inició dos años atrás. El paciente acudió al servicio de urgencias por posible fractura de antebrazo y requirió manejo quirúrgico; sin embargo, no aceptó el procedimiento y solicitó su alta voluntaria. Cuatro meses después de dicho evento, refirió haber sufrido un nuevo traumatismo en el mismo sitio y posterior a ello, identificó el aumento de volumen en la zona afectada, por lo que acudió al servicio de urgencias. En la exploración física se detectó craneofacial sin alteraciones, cardiopulmonar sin compromiso aparente, abdomen asignológico, extremidad superior derecha con aumento de volumen en muñeca con una masa de aproximadamente 5 x 5 x 2 cm en el tercio distal del antebrazo con predominio cubital, depresible, de consistencia blanda o dura, dependiendo de los segmentos. En la región afectada se observó red venosa colateral a la tumoración, pero no se notó un cambio de coloración y los movimientos de la muñeca y dedos eran conservados. La radiografía convencional (Fig. 1) mostró cambios a nivel del tercio distal del cúbito, lesiones de patrón lítico, pérdida de la cortical, con reacción perióstica, bordes mal definidos y afectación de tejidos blandos circundantes. Se diagnosticó tumoración ósea en tercio distal del cúbito. Se decidió manejo intrahospitalario para complementación diagnóstica. No obstante, el paciente exigió su alta voluntaria, se le informó de los riesgos, secuelas y complicaciones propios de la lesión.

Fig. 1 Radiografía coronal y sagital de antebrazo derecho. Se puede observar tumoración del cúbito, lesiones en patrón lítico, pérdida cortical, reacción perióstica, bordes mal definidos, lesión de tejidos blandos circundantes y red vascular. La tumoración tiene una dimensión de 5 x 5 x 2 cm. Imagen tomada un año antes. A) Vista medial, B) Vista posteroanterior y lateral.

Un año después, el paciente volvió al área de urgencias por el mismo padecimiento. Esta vez mostró en el examen físico un aumento de tamaño de la tumoración de aproximadamente 17 x 10 x 9 cm; la complementación de estudios diagnósticos biomédicos y de gabinete se desarrolló de manera intrahospitalaria. Se obtuvieron nuevos estudios radiológicos en los cuales el incremento de la masa tumoral fue notable (Fig. 2).

Fig. 2 Radiografía convencional coronal de miembro derecho con tumoración en el tercio medio y distal del cúbito, con un tamaño de 17 x 10 x 9 cm conserva las mismas características; imagen tomada un año después de la primera atención. A) Vista anteroposterior, B) Vista lateral externa.

Se diagnosticó probable tumor de células gigantes. Posteriormente, se procedió a tratamiento quirúrgico mediante la exéresis del extremo distal y medio del cúbito (Figs. 3 y 4).

Fig. 3 Exéresis del extremo distal y medio del cúbito; visualización de la extremidad antes y después del procedimiento. A) Vista transquirúrgica de la masa tumoral, B) Vista transquirúrgica una vez extirpada la masa tumoral.

Fig. 4 Radiografía convencional coronal del miembro superior derecho postratamiento quirúrgico. A) Vista lateral externa, B) Vista lateral externa con ligera rotación interna.

La muestra fue enviada al Departamento de Patología, cuyas dimensiones eran de 17 x 9 x 6 cm y se describió como una masa tumoral de pared gruesa y fibrótica que involucró tejidos blandos y óseos. El diagnóstico histopatológico indicó tumor de células gigantes con degeneración quística, que destruyó la cortical adyacente, con infiltración de tejidos blandos. El paciente, una vez dado de alta, comenzó la rehabilitación con el servicio de fisioterapia. Regresó con citas periódicas al mes, tres, seis y doce meses. En la evaluación ortopédica al año se solicitaron nuevos estudios radiológicos pues, nuevamente, se ha notado aumento de volumen del tejido circundante en el sitio donde se extirpó la tumoración, por lo cual un año después de la intervención, su pronóstico permanece incierto.

Discusión

Se presentó el caso inusual de un paciente masculino de 28 años con diagnóstico de tumor de células gigantes, localizado en el cúbito distal derecho. Sobti y otros, y Tsukamoto y otros plantean que el tratamiento de elección en estos casos es la amputación del miembro superior,3,6 debido a que la resección quirúrgica se relaciona con cifras más altas de complicaciones.6 Sin embargo, esta decisión terapéutica puede tener repercusiones laborales y psicosociales en el paciente, por lo que se analizará los pros y contras de cada uno de ellos, con el fin de encontrar la alternativa más beneficiosa para el paciente.

Como el paciente presenta una clasificación radiológica grado III, carece de contorno y no tiene una limitación clara, se necesita descartar la posibilidad del legrado, dado que, al ser removido el tumor, se perdería la mitad del cúbito y, una eliminación parcial de este, no reduciría por completo la posibilidad de metástasis y esparcimiento al resto del hueso.7,8,9 Luego, es necesario evaluar la resección parcial del hueso y se debe realizar la colocación de una prótesis o injerto, que puede ser: autoinjertos corticoesponjosos de hueso ilíaco, metafisio-epifisiarios de tibia, autógenos de peroné u homoinjertos congelados de cadáver.1 También se ha usado como alternativas la artroplastia de muñeca con injerto libre o vascularizado de peroné y artrodesis de muñeca en caso de una artroplastia fallida. Estas opciones tienen como desventaja que, al no eliminar por completo el hueso, existe probabilidad de resurgimiento y un alto costo; sin embargo, la movilidad de la mano del paciente se conservaría, posterior a su respectiva fisioterapia.9,10,11

Debido al alto costo de las intervenciones quirúrgicas distintas a la amputación, estas opciones no son viables para los pacientes de bajos recursos quienes, comúnmente, pueden acceder a la amputación seguida de radioterapia.10 La amputación ha mostrado ser una alternativa eficaz a largo plazo, pues previene la metástasis de pulmón1 y genera un costo reducido comparado con las otras alternativas. Sin embargo, el efecto psicoemocional y estético derivado de una amputación no debe ser desestimado. El paciente que se presenta optó por la resección parcial del ulnar y no por la amputación, en tanto la primera le permitiría mantener la movilidad, exceptuando la pronación y supinación.

Aunque no se haya realizado la amputación, el paciente después de la resección quirúrgica aún debe que someterse a un periodo de adaptación. La pérdida de funciones motoras importantes es una fuente de cambios en el ambiente familiar hasta el extremo de alterar las funciones endocrinas. Las amputaciones, mutilaciones o pérdidas corporales funcionales súbitas (accidentales o quirúrgicas) son pérdidas inesperadas y difíciles de sobrellevar, afectan tanto las relaciones interpersonales como la autopercepción. Socialmente, afecta las capacidades de relación y las laborales, mientras que las nuevas modificaciones funcionales implican la adaptación del sistema nervioso central y músculo-esquelético.

Conclusiones

Puede concluirse que la velocidad de crecimiento de los tumores de células gigantes amerita decisiones oportunas, dado que el tiempo que transcurre previo al tratamiento puede, como en el presente caso, traducirse en un crecimiento destructivo de los tejidos adyacentes. A más de un año de la cirugía, el pronóstico del paciente es incierto, pues la probabilidad de recidiva permanece latente.