INTRODUCCIÓN

El cambio climático (CC) es un fenómeno ya en desarrollo y afecta de forma directa e indirecta en la salud humana. Uno de sus efectos es la alta prevalencia de la obesidad infantil.

El objetivo del presente artículo es analizar la repercusión del cambio climático y la inseguridad alimentaria sobre la obesidad infantil, considerada la pandemia del siglo XXI. Esta es una enfermedad prevenible, que puede venir acompañada de problemas de salud que se mantienen hasta la adultez, por tanto, no se puede desconocer el peligro que representa para la salud pública a nivel mundial.

El CC se define como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”.1

En las últimas décadas, la actividad humana ha aumentado el uso de los combustibles fósiles, lo que implica un incremento en la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero que afectan al clima global.

Actualmente, la concentración de CO2 en la atmósfera es de casi el 40 %, superior a los niveles de la era preindustrial.2,3 Entre sus consecuencias está el aumento de desastres naturales como las inundaciones y las sequías, que han incrementado las áreas afectadas, el número de personas damnificadas, y la magnitud de los daños.

El impacto del CC sobre la salud humana, tiene cierta correlación con las condiciones de vida de la población, la calidad ambiental y la organización de las sociedades donde viven. Las comunidades y personas que son marginalizadas (por razones sociales, económicas, culturales, políticas e institucionales) son vulnerables a sus influencias y a las posibles acciones y respuestas de adaptación o de mitigación que tengan que adoptarse ante sus efectos.4

Según el grado de afectación que tengan para la salud estos efectos se clasifican en: primarios, cuando causan un impacto físico directo sobre el bienestar de los individuos (migraciones por sequías, huracanes, incendios, inundaciones); secundarios por alteraciones en la ecología de los vectores, parásitos y hospederos (incremento de la transmisión de enfermedades por vectores, alergias, entre otros) y los terciarios (en los que puede incluirse la obesidad) que operan en la intersección del clima, la política y los ecosistemas (humanos y no humanos).5

La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial que suele comenzar durante la niñez y la adolescencia. Se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo. Las causas que originan la enfermedad son complejas y se desarrollan por diversos factores: genéticos, biológicos, del comportamiento y culturales. Se pueden dividir en causas endógena (genética) o exógena (hábitos de vida). Y ocurre principalmente por un desequilibrio entre el consumo y el gasto de energía.6

La obesidad infantil por su creciente prevalencia, incluso en edad escolar, es una de las epidemias que más alarma en la actualidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de lactantes y niños de temprana edad (de 0 a 5 años) con sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 41 millones en 2016.7 Según Aranceta,8 un 23,2 % de niños españoles de entre 6 y 9 años tenían sobrepeso, mientras que un 18,1 % sufría obesidad en el año 2015. En México, entre 1988 y 2016, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad se duplicó al pasar de 34,5 % a 72,5 %.9 Las cifras son alarmantes y con posibilidad de ser aún más elevadas, ya que podrían existir sectores poblacionales no registrados en las estadísticas sanitarias.

El CC se considera un factor que altera la producción agrícola mundial, con impacto negativo en la disponibilidad de alimentos. La estabilidad de los sistemas alimentarios puede estar en riesgo debido a la variabilidad de la oferta a corto plazo.10 Siguiendo esta línea de pensamiento, este fenómeno encarece la producción de alimentos básicos obtenidos de la industria agropecuaria, que resultan más seguros para la alimentación humana, lo que incrementa notablemente el consumo de comida chatarra, por ser más barata y tener mayor disponibilidad. Esta modificación del clima puede ser incluida entre los factores que causan inseguridad alimentaria, y favorecen la actual epidemia de obesidad infantil.

MÉTODOS

Se realizó una revisión documental. Se localizaron y seleccionaron estudios relevantes en las bases electrónicas Medline, Biblioteca Virtual de Salud, Google Académico, SciELO y en libros digitales. Para la búsqueda se emplearon los vocablos: clima, cambio climático, inseguridad alimentaria y obesidad infantil. Se encontraron 119 artículos publicados en los últimos 15 años sobre temáticas afines. De ellos se escogieron 50, que conformaron la muestra, porque abordaban el tema de la relación que existe entre el cambio climático, la inseguridad alimentaria y la obesidad infantil.

CAMBIO CLIMÁTICO

El clima es el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, caracterizado por los estados y evolución del tiempo en una porción determinada del espacio.11 El CC se conceptualiza como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables, como mínimo de 30 años. Las estrategias fundamentales para su enfrentamiento son la mitigación y la adaptación.12

El CC es un fenómeno que se produce en el clima, como resultado del aumento de la temperatura en la atmósfera terrestre, esto ocurre porque los rayos del sol son atrapados en la atmósfera por una capa, cada vez más densa, de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso), lo cual conduce a un calentamiento de la troposfera.13

A pesar de que, las consecuencias sobre la salud humana que se le atribuyen a las modificaciones del clima son el aumento de las enfermedades transmitidas por vectores y la mortalidad por olas de calor, los efectos indirectos sobre la disponibilidad de alimentos, agua y refugio son frecuentemente inadvertidos. Deben tenerse en cuenta también: el aumento de las temperaturas, la disminución en el acceso a fuentes de agua segura para consumo humano, los fenómenos meteorológicos extremos (huracanes, ciclones, tormentas, etc.), el incremento de la acidificación, nivel y temperatura del mar.14

La región de las Américas muestra aumentos en la variabilidad climática y mayor frecuencia e intensidad de ocurrencia de eventos extremos, los cuales la han afectado gravemente, evidenciándose: un calentamiento entre 0,7 y 1°C desde 1970, aumento de las temperaturas extremas y de la precipitación anual en el sureste de América del Sur, generando deslizamientos e inundaciones, y una disminución de las precipitaciones en América Central y el sur de Chile. En la última década se incrementaron las tormentas, los incendios forestales y las sequías, que afectaron cerca de 40 millones de personas, con costos que ascienden a los 40 000 millones de dólares.15,16 Cabe agregar, que la población que vive en condiciones de pobreza es la más vulnerable ante estos efectos.

En Cuba, el clima está transitando hacia: el incremento de la temperatura superficial del aire y a su reducción en el rango diurno; la mayor frecuencia de sequías largas y severas, especialmente en verano; al aumento de los totales de lluvia, que se asocian a los eventos de grandes precipitaciones en invierno.17) Ante esta realidad, Cuba desarrolla la Tarea Vida,12 plan del estado para el enfrentamiento al CC y a su mitigación. Vida involucra a todos los sectores de la sociedad.

CAMBIO CLIMÁTICO E INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Según el Profesor Adrián Vidales,18 la seguridad alimentaria (SA) fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como la situación en la que “todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, sanos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa”.

El calentamiento global afecta la agricultura a nivel mundial porque ocasiona una disminución en los rendimientos y calidad de los cultivos, esto se debe al aumento de las temperaturas y a la disminución de las precipitaciones, a una mayor lixiviación de nitrógeno y erosión del suelo, y a la menor disponibilidad de tierras y recursos hídricos para la actividad agropecuaria, lo que a su vez, agudizará la inseguridad alimentaria.10

En este contexto, Cramer y colaboradores19 propusieron los vínculos entre el CC y la SA (Tabla). Según estos autores, el impacto de los fenómenos climáticos extremos, la variabilidad y el CC en la producción de alimentos responderá al incremento de las temperaturas, cambios en las precipitaciones y al aumento en la frecuencia de ocurrencia de fenómenos climáticos (como las inundaciones).

Este impacto se podrá agravar por variaciones en las plagas y enfermedades de plantas y animales. Se puede afectar el procesamiento y envasado de alimentos, principalmente para los agricultores a pequeña escala, lo cual aumentará las pérdidas. Podrán afectarse los sectores de distribución y venta que dependen de infraestructuras vulnerables a los daños causados por los fenómenos climáticos extremos, y puede ocasionar el cierre de puertos marítimos, aéreos y daño a las carreteras. Los consumidores pueden verse afectados por los aumentos de precios resultantes de la disminución de la producción o de las interrupciones en otras actividades a lo largo de la cadena.

Las actividades del sistema alimentario también influyen en el CC, por las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, si cambian sus prácticas agropecuarias y reducen las emisiones, por el transporte de alimentos entre otras, puede ayudar a mitigar los daños que produce este fenómeno (Tabla).

Tabla Vínculos entre cambio climático y seguridad alimentaria

| Efectos del CC | Consecuencias sobre la seguridad alimentaria |

|---|---|

| Aumento de las temperaturas, cambios en las precipitaciones (inundaciones). | Variaciones en las plagas y enfermedades de plantas y animales. |

| Afectación en el procesamiento y envasado de alimentos. | Aumento de las pérdidas principalmente en agricultores de pequeña escala. |

| Afectación en la distribución y venta dependientes de infraestructuras. | Cierre de puertos marítimos, aéreos y daño de carreteras. |

| Afectación de los consumidores. | Aumentos de los precios de los alimentos. |

La utilización de los alimentos en América Latina y el Caribe representa un desafío en ambos lados de la ecuación: la sobrealimentación y la desnutrición, lo cual no es exclusivo de América, ya que muchos países en desarrollo se enfrentan a problemas similares. En términos de sobrealimentación, la obesidad es un problema de salud para la región, cerca del 7 % de la población infantil tiene sobrepeso, cifra que supera el promedio mundial. Estos valores son el resultado de estilos de vida sedentarios y dietas de alta ingesta calórica con poca calidad nutricional.19,20)

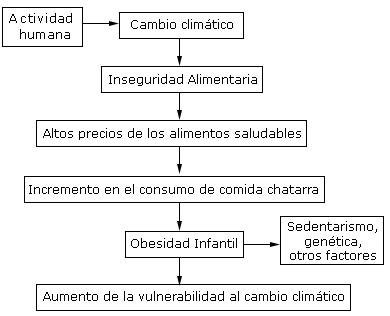

Es oportuno destacar, la posible existencia de un círculo vicioso entre actividad humana-cambio climático-inseguridad alimentaria-obesidad-actividad humana, que puede mitigarse si se regula a su favor la propia actividad humana.

OBESIDAD INFANTIL Y SU IMPACTO SOBRE LA SALUD

El sobrepeso y la obesidad se definen de acuerdo con el indicador que se va a utilizar, la población de referencia con la que se comparará a cada individuo y los puntos de corte que identificarán ambas condiciones. La definición de obesidad más frecuente es la que relaciona el exceso de peso de un individuo con su altura, lo que se conoce como índice de masa corporal (IMC). Este se calcula a partir del cociente entre el peso en kilogramos y el cuadrado de la altura en metros.21

Pasca y Montero22 definen a la obesidad como una enfermedad sistémica, multiorgánica, metabólica e inflamatoria crónica, multideterminada por la interrelación entre lo genómico y lo ambiental, fenotípicamente expresada por un exceso de grasa corporal (en relación con la suficiencia del organismo para alojarla), que conlleva a un mayor riesgo de morbimortalidad.22 Esta definición apunta más a una consideración clínica que anatómica, que también tiene en cuenta los indicadores antropométricos de riesgo.23

La obesidad afecta a personas de todas las edades, sexos, razas y niveles económicos. Se asocia con mucha frecuencia a la aparición de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes mellitus, colecistopatía, dislipidemia, cardiopatía isquémica, algunos tipos de cáncer, síndrome metabólico, osteoartritis y enfermedad respiratoria o psiquiátrica.22,24 Estas características hacen de la obesidad una enfermedad heterogénea y compleja, que necesita atención multifactorial.

La prevalencia de sobrepeso y obesidad varía en la población infantil, así como sus características sociodemográficas, sin embargo, la tendencia es hacia el incremento. Según un estudio de León y col.25 en Albacete, un 18,5 % de niños entre 3 y 6 años presentó exceso de peso, y no se presentaron diferencias significativas entre género, grupos de edades, ingresos familiares, número de hermanos y nivel educativo de los padres. Por su parte, Martínez y col.26 en Valverde de Leganés reportaron una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 14,46 % y del 19,28 % respectivamente, sin diferencias entre sexo. En Perú, Pajuelo27 reportó una prevalencia de obesidad de 9,3 % en menores de cinco años, de 14,8 % en escolares y de 7,5 % en adolescentes. Pére y col.28 en escolares gallegos de 6 a 15 años, determinaron una prevalencia de sobrepeso de 24,9 % y de 8,2 % de obesidad, el 25,8 % presentaban obesidad abdominal y el 4 % de los escolares con normopeso también tenían obesidad abdominal. En Cienfuegos, Cuba, Vicente y col.29 determinaron un predominio de obesidad del sexo femenino (51,3 %) y de los grupos de edad de 5-6 años (41,0 %) y 7-8 años (28,2 %). Como se puede apreciar, el panorama actual de la obesidad infantil es preocupante y la tendencia es al incremento.

Los factores de riesgo clásicos que se asocian al desarrollo de la obesidad son el consumo excesivo de calorías, junto con un estilo de vida sedentario.30 Sin embargo, la epidemia de obesidad en todo el mundo no se explica si se consideran solamente estos factores. Para tratar de entender la etiopatogénesis de esta enfermedad, se están proponiendo nuevas hipótesis, como la influencia del estrés, alteraciones inmunológicas, deficiencia de micronutrientes, la microbiota intestinal y sustancias químicas que alteran el sistema endocrino, lo cual modifica el balance de energía.31

La obesidad en el niño es multifactorial. Entre estos factores se incluyen los genéticos, neuroendocrinos, metabólicos, ambientales y socioculturales, por lo que su prevención y tratamiento requieren un abordaje multidisciplinario y multifacético e incluyen: prevención, tratamiento dietético, ejercicio físico, educación terapéutica, terapia psicológica, tratamiento farmacológico, medicina tradicional, homeopatía, cirugía bariátrica o metabólica, procedimientos endoluminales, tratamiento de las complicaciones o comorbilidades y rehabilitación en caso necesario.32

El costo biológico, psicológico, social y económico de la obesidad infantil es elevado, por lo cual se precisan acciones no solo médicas, sino intersectoriales, con metas preventivas, pues una vez que la obesidad se establece, el daño orgánico que ocasiona podría conducir a secuelas permanentes.

CAMBIO CLIMÁTICO Y PANDEMIA DE OBESIDAD INFANTIL

Diversos investigadores han expresado preocupación ante la relación directa y proporcional entre el CC, la inseguridad alimentaria y la obesidad.

Según López,33 en la SA y nutricional se debe unificar y propiciar la complementariedad y análisis conjunto de información proveniente de sectores tales, como el agrícola, alimentario, económico, sanitario, ambiental y educacional, en aras de priorizar inversiones públicas coordinadas, eficaces y eficientes.33

Álvarez y col.34 plantean que en la actualidad, los dos principales desafíos que hay que enfrentar son: el CC y la inseguridad alimentaria. Esto a su vez, constituyen retos políticos y económicos que hay que asumir a nivel global.

La personas basan la adquisición de alimentos en lo más barato, a la vez que estos escasean.

La diabetes y la obesidad se consideran que son las enfermedades principales que aparecieron con las transformaciones en la alimentación de las distintas generaciones.

Un estudio reciente realizado por Legler y col.35) en la Unión Europea demostró que la exposición a químicos considerados como disruptores endocrinos (pesticidas organofosforados, fungicidas, fenoles, metales pesados, humo de cigarro, entre otros) contribuye, sustancialmente, al incremento de la obesidad y la diabetes tanto en niños como en adultos, independiente del tipo de dieta o actividad física que realizan.

En los últimos años, ante la globalización, el crecimiento demográfico y el CC; ha sido necesario buscar fuentes que impulsen el desarrollo de las actividades acuícolas. Según Norzagaray,36 en México la alimentación es un tema de alta prioridad. De una parte tienen que enfrentar el problema de la desnutrición que prevalece en sectores de extrema pobreza, y de la otra, el problema de la obesidad que está afectando a gran parte de la población. Esta situación puede compensarse a través del incremento del consumo de peces y mariscos, cuyo valor nutricional se relaciona con la cantidad y calidad de proteínas y lípidos. Los lípidos en estas especies son la fuente principal de ácidos grasos omega 3 altamente insaturados. Presentan una óptima relación omega 3/omega 6, mediante su consumo se contribuye a disminuir los problemas asociados a la obesidad y a una alimentación desbalanceada.

Sin embargo, la actividad acuícola no queda fuera de los efectos del CC. El acceso a peces y mariscos es asimétrico entre los diferentes estratos sociales por sus altos precios.

Declara Rivera,37 que existen ambientes promotores que determinan las conductas peligrosas para la salud, y en los que influye la disponibilidad, la accesibilidad, los precios, la publicidad y la información sobre productos no saludables como el alcohol, el tabaco, los alimentos con alta densidad energética y pobre en nutrimentos ("comida chatarra") y las bebidas azucaradas.

Se trata de ambientes obesogénicos, donde además de los factores culturales, sociales y políticos, también el CC podría jugar un rol adicional, al limitar la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables.

Existen iniciativas para tratar de mitigar los efectos negativos de estos ambientes desfavorables. Cubero y col.38 afirman, que las organizaciones promotoras de salud deben fomentar la intervención de hábitos saludables en alimentación y nutrición, como el desayuno completo y saludable, el que debe ser promocionado desde la escuela. Díaz y col.39 plantean que el manejo de la obesidad escolar y su prevención, pasan por una actuación intersectorial sobre la base de programas de alcance comunitario, con objetivos integrales de mediano y largo plazo. La obesidad y sus consecuencias constituyen actualmente un problema de salud, el que se debe afrontar con recursos humanos competentes y la educación continua como herramienta para lograr su disminución.

Se puede plantear, que aún sigue siendo deficitaria la formación del personal de salud que tiene a su cargo las orientaciones sobre una nutrición saludable, a pesar de que el tema de la nutrición está implícito en los programas de enseñanza de pregrado y posgrado, en disciplinas como la Pediatría y la Medicina General Integral. Esto se manifiesta, fundamentalmente, cuando el niño supera los doce meses de vida. En el contexto actual, bajo los efectos del CC y su impacto sobre la SA, debe retomarse con fuerza el tema para lograr en la familia elementos de resiliencia alimentaria, lo cual ayudaría a reducir la pandemia de la obesidad infantil.

Las consecuencias ambientales de los sistemas alimentarios comienzan a marcar su lugar en las agendas de salud pública. La definición de sostenibilidad en alimentación y nutrición es la característica o estado con el que se pueden satisfacer las necesidades alimentarias de la población actual o de una población local, sin comprometer las capacidades que puedan tener las futuras generaciones, o las poblaciones de otras regiones, para satisfacer por sí mismos sus propias necesidades.

Se puede diferenciar la sostenibilidad en dos grandes áreas conceptuales: sostenibilidad de los programas de nutrición comunitaria, entendida como autonomía y autofinanciamiento o no dependencia del exterior y sostenibilidad de las políticas agrícolas, ganaderas y nutricionales con el medioambiente.40

Existe un consenso en la comunidad científica y las organizaciones internacionales, como la FAO o el Panel Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES), en que es necesario cambiar el sistema agroalimentario actual, dominado por la intensificación convencional, hacia un sistema de mayor sustentabilidad ecológica, social y económica.41

Los sistemas de producción animal intensivos contaminan el suelo y el agua a través de la concentración de heces y orina, y son uno de los principales emisores de gases con efecto invernadero que contribuye al CC. El efecto negativo de este tipo de producción se potencia con el consumo de importantes cantidades de combustibles fósiles.42

Muchos alimentos están contaminados por compuestos organoclorados, metales pesados o plaguicidas y por sustancias que emplea la industria alimenticia en su procesamiento, preparación y almacenamiento, las que afectan el desarrollo infantil y producen obesidad y desnutrición.43

Erb y col.44 consideran que el aumento en la demanda de alimentos, fundamentalmente, no es por el incremento de la población mundial, sino por un cambio en la dieta, principalmente por el aumento del consumo de carne. Por lo tanto, plantea Garibaldi,45) en un mundo donde la prevalencia de obesidad es mayor que la de desnutrición, ¿es realmente necesario producir más para mitigar los problemas nutricionales? Sería conveniente una distribución equitativa de los recursos alimentarios disponibles e incrementar la cultura nutricional en la población general.

El abuso de dietas hipercalóricas e hiperproteicas genera que millones de consumidores de países ricos fallezcan por enfermedades asociadas a la obesidad (cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes y cáncer) la que la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC) la consideran una pandemia global. En el mundo, unos 41 millones de menores de 5 años tienen sobrepeso u obesidad.46

En opinión de García,47 el problema del sobrepeso y la obesidad es social y por consiguiente requiere un enfoque poblacional, multisectorial, multidisciplinar y adaptado a las circunstancias culturales. Al contrario de la mayoría de los adultos, los niños y adolescentes no pueden elegir el entorno en el que viven, ni los alimentos que consumen. Asimismo, tienen una capacidad limitada para comprender las consecuencias a largo plazo de su comportamiento.

Los menores de 5 años sufren el 40 % de las enfermedades medioambientales. El nivel de ingresos económicos explica las diferencias encontradas entre países, pero es común el crecimiento de patologías crónicas infantojuveniles y del adulto relacionadas con exposiciones ambientales tempranas.48

El CC conduce a la producción de golpes de calor, donde los niños son particularmente afectados, constituyendo la obesidad uno de los factores de riesgo de sufrir esta situación y de no progresión ante a las medidas terapéuticas.49,50

Como se muestra en la Figura 1, la actividad humana irresponsable conduce al CC, el cual junto a los factores genéticos, el sedentarismo y otros factores ambientales, incide de manera bidireccional sobre la obesidad infantil. De una parte ocasiona inseguridad alimentaria por el aumento del precio de los alimentos saludables y el incremento del consumo de comida chatarra, y por otro lado, la condición de ser obeso hace a los niños más vulnerables a los efectos del CC, porque son los que mayores dificultades presentan para adaptarse. Los niños sobrepesos y obesos podrían desarrollar respuestas fisiológicas diferentes ante los impactos del CC. Ante enfermedades crónicas o infecciosas, este grupo puede tener comportamientos diferentes a los niños eutróficos Por lo que los estudios deben enfocarse en esta dirección.

CONCLUSIONES

El cambio climático es ya irreversible y las acciones se encaminan hacia la adaptación y mitigación. La agricultura es una de las áreas más vulnerable, lo que compromete la producción de alimentos saludables y lleva a determinados sectores poblacionales a un estado de inseguridad alimentaria. La población, entre ellos los niños, para satisfacer sus necesidades recurren a la comida chatarra, esta tiene un alto contenido energético y en interacción compleja con otros factores contribuye a la prevalencia de la obesidad en edad pediátrica. Es un reto para los gobiernos lograr una alimentación segura, sostenible y con enfoque ecológico para revertir el estado de inseguridad alimentaria en que viven determinados sectores a nivel global y, así, impactar de forma positiva en la actual pandemia de sobrepeso y obesidad infantil.