Introducción

Al cierre del año 2020, Cuba se ubicaba entre las naciones más envejecidas en la región caribeña con un 20,8 % de adultos mayores. Ello es resultado de una sostenida baja fecundidad con tasa global de 1,65 hijos por mujer, baja mortalidad y una esperanza de vida al nacer de 78 años de edad. Además, las tasas de saldos migratorios aumentan las cifras absolutas, pero con signo negativo, pues las personas jóvenes son las que más emigran.1

El país ha tenido que enfrentar la pandemia de la COVID-19 con este panorama demográfico, similar al de países del primer mundo, con excepción de las migraciones, pero en el contexto de una economía en vía de desarrollo y bloqueada. Su fortaleza es el sistema de salud pública universal y gratuito que permite el registro, control y tratamiento de los casos infectados. El 11 de marzo de 2020 se confirmaron los primeros casos positivos, todos procedentes del exterior. Tres meses después se registraron 2233 contagiados, encontrándose el país en una fase de transmisión autóctona limitada. De ellos, el 85,3 % se recuperó de la enfermedad.2

En el mundo se han reportado numerosos datos en cifras absolutas y en tasas sobre la incidencia de esta epidemia.3,4 Las cifras absolutas no permiten conocer la incidencia real de la enfermedad en proporción con el tamaño y composición de las poblaciones, y las tasas generalmente son calculadas para el total de casos. Por ello, la Demografía es quien puede aportar un análisis más completo sobre la epidemia, refinar los cálculos de su comportamiento y relacionarlos con indicadores demográficos a nivel territorial. Todo ello proporcionaría datos más exactos para ser usado por otras ciencias, por ejemplo, en modelaciones del comportamiento de la epidemia o para encaminar la búsqueda de las causas de cualquier naturaleza, como sus diferenciales.

En Cuba, el sitio oficial que ofrece información sobre la epidemia proporciona las tasas de incidencia en el país y por provincias, no así las de mortalidad y letalidad por sexo y edad en cada uno de estos territorios, lo cual podría ser útil para la adopción de medidas para su control a nivel territorial. Ante la necesidad de tales análisis se realizó el estudio con el objetivo de evaluar la incidencia de la COVID-19 en Cuba a partir de indicadores sociodemográficos.

Métodos

Se recopilaron los datos sobre el comportamiento de la epidemia emitidos en los partes publicados en el sitio web del Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) http://salud.msp.gob.cu, y las estadísticas ofrecidas por el sitio COVID-19 CUBADATA, el cual estructura los datos para su procesamiento computacional y se obtienen las tasas de incidencia a nivel de país, así como el porciento de casos por sexos.2) El periodo de estudio fue del 11 de marzo al 12 de junio de 2020. Ante la posible variabilidad del comportamiento de la enfermedad según el estado de la población se compararon las tasas de las provincias con mayor incidencia con algunos indicadores demográficos:

Se calcularon las tasas de mortalidad y letalidad por provincia, así como por sexo y grupos de edades en cada una de ellas, para ello se utilizó la población media del año 2019 publicada por el Minsap.5 Los niveles de urbanización, la densidad poblacional y grado de envejecimiento de Cuba y provincias se calcularon a partir de la información ofrecida por la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba en el Anuario Demográfico 2019.1) Estos datos fueron digitados y procesados con el uso de Excel Libre Office Calc versión 6.4.4.2.

Resultados

La epidemia de la COVID 19 en Cuba registró en el periodo de estudio una tasa de incidencia de 19,93 por cada 100 mil personas. Las provincias de mayor tasa de incidencia fueron La Habana (56,15), Matanzas (28,64), Villa Clara (28,11) y Ciego de Ávila (22,05).

Grado de urbanización: el grado de urbanización en el país era del 77,10 %, en el periodo de estudio. Su comportamiento por provincias fue similar (61,31-83,47 %), con la excepción de la capital que tenía una urbanización del 100 %. Al comparar estas cifras con las tasas de incidencia de la enfermedad se apreció que La Habana y Matanzas, territorios con elevadas tasas de incidencia, tenían un alto grado de urbanización, por encima del valor del indicador nacional. Sin embargo, entre las provincias con más alto grado de urbanización también se encontraban Cienfuegos, Camagüey y Santiago de Cuba que tuvieron bajas tasas de incidencia con 5,90; 6,27 y 4,77 casos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Densidad poblacional: la densidad poblacional es uno de los indicadores demográficos que se presupone tenga una relación mayor con la incidencia de la COVID-19 por la interacción que propicia entre los habitantes de un territorio. Por provincias, se observó que La Habana, Santiago de Cuba, Artemisa, Holguín y Mayabeque tenían cifras por encima de la densidad del país (101,9 hab/km2). La capital, tenía cifras cercanas a los 3000 hab/km2 y estaba entre las de mayor incidencia de la enfermedad. En cambio, Matanzas, con la segunda más baja densidad poblacional del país (60,8 hab/km2), tenía la tasa de incidencia más alta.

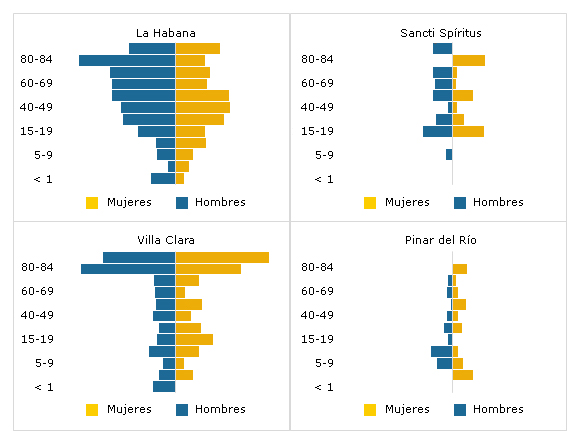

Grado de envejecimiento: todas las provincias de Cuba mostraron un elevado envejecimiento demográfico, por encima del 18 %. La de mayor envejecimiento fueron Villa Clara (23,98 %), La Habana (21,92 %), Sancti Spíritus (21,83 %) y Pinar del Río (21,57 %). A su vez, Pinar del Río y Sancti Spíritus, tuvieron bajas tasas de incidencia de la enfermedad a pesar de estar entre las cuatro provincias de mayor envejecimiento demográfico (Fig. 1).

Fuente: elaborado a partir de datos del tablero COVID-19 CUBADATA y el Anuario Demográfico de Cuba, 2019.

Fuente: elaborado a partir de datos del tablero COVID-19 CUBADATA y el Anuario Demográfico de Cuba, 2019.Fig. 1 Tasas de incidencia de la COVID-19 por edad y sexo (100 000 habitantes) en las cuatro provincias más envejecidas de Cuba, 2020.

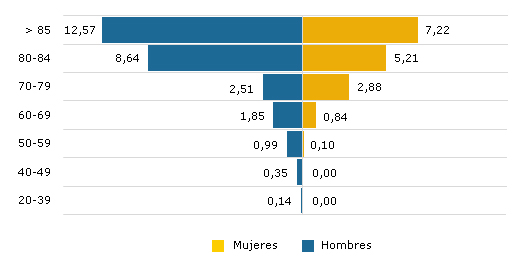

El envejecimiento biológico que se manifiesta en el declive funcional de los organismos con el aumento de la edad, marca una diferencia sustancial de la mortalidad por la enfermedad. Con una incidencia mayor en los grupos de edades < 60 y, de manera marcada, entre los < 85 (Fig. 2).

Fuente: elaborado por los autores a partir de datos del tablero COVID-19 CUBADATA y el Anuario Demográfico de Cuba, 2019.

Fuente: elaborado por los autores a partir de datos del tablero COVID-19 CUBADATA y el Anuario Demográfico de Cuba, 2019.Fig. 2 Tasas de mortalidad por COVID-19 según sexo y grupos de edades (100 000 habitantes), Cuba, 2020.

Grupos de edades y sexos: las tasas de incidencia de la COVID-19 en Cuba, hasta el momento del estudio, eran de 20,65 por 100 mil habitantes entre los hombres y 19,23 en las mujeres.

Respecto a la incidencia por edades, fue mayor en la población con edades entre 50 y 59 años, quizás esto se deba a que estuvieron más expuestos, en tanto conforman el grueso de la población en edad laboral que se mantenía activa.

Para analizar la mortalidad por sexo, vale aclarar que en todas las poblaciones existe una sobre mortalidad masculina que se hace mayor en el grupo de edad de 20 a 25 años y por encima de los 60 años.

Discusión

La comparación entre la incidencia de la pandemia en el periodo de estudio y el grado de urbanización en todas las provincias del país mostró que el aumento de las tasas de incidencia no necesariamente se correspondía con el aumento del grado de urbanización.

En cuanto a la comparación entre la tasa de incidencia y la densidad poblacional de cada una de las provincias de Cuba tampoco mostró que el incremento de la densidad de la población implicara un incremento de la incidencia de la enfermedad, hasta el momento del estudio. Sin embargo, la alta tasa de incidencia en La Habana, aun aplicándose las mismas medidas que en el resto del país, indica que pudiera existir algún tipo de relación.

Un estudio desde la Geografía demuestra la existencia de correlación espacial entre la densidad poblacional y la incidencia de la COVID-19 en el contexto costarricense.6 Contrariamente, una investigación en China revela que ciudades muy densamente pobladas tuvieron menos casos, lo que atribuyen a su mayor producto interno bruto (PIB) y a sus mejores servicios de salud.7) En el contexto cubano otro estudio valida la relación entre la densidad poblacional y la incidencia de la COVID-19 a través de un modelo de regresión, solo cuando se combina dicho indicador con la entrada de viajeros infectados con COVID-19 a las provincias.8

La diversidad de los resultados de los estudios realizados hasta el momento da cuenta que el análisis comparativo entre la densidad poblacional y la incidencia de la enfermedad puede estar afectado por factores contextuales, de índole socioeconómico y cultural, que actúan como factores de propagación de la enfermedad. Se requiere de estudios más detallados y con métodos estadísticos que indaguen sobre otros indicadores con los que podría interactuar la densidad de la población en Cuba para incidir en la propagación de la COVID-19.

Existe la idea de que el envejecimiento es un factor que hace más vulnerable a la población para contraer la enfermedad,9 sin embargo, los resultado no muestran esta relación en las tasas de incidencia reportadas en las provincias de mayor nivel de envejecimiento. La incidencia de la COVID-19 en adultos mayores depende de su exposición al contagio como sucede en el resto de las edades. Una vez contagiados, la evolución en ellos puede ser más tórpida debido la inmunosenescencia y a las comorbilidades que son desencadenantes de complicaciones clínicas.

Por su parte, la diferencia entre los grupos de edades y el sexo depende de cuán expuestos al contagio se encuentren ambos sexos por las actividades diarias que realizan, y los roles de género. En Cuba se presume que el leve predominio de los contagios en los hombres está vinculado con los espacios en los que se produjeron eventos de transmisión.

En los casos de transmisiones en comunidades los hombres podrían ser mayoría por tener más movilidad desde su rol de proveedor en la familia. Mientras que en los casos de eventos de transmisión local en hospitales y centros asistenciales pudieran predominar las mujeres porque en Cuba se registra un 71,20 % de féminas vinculadas al sector de la salud, asociado al rol de cuidadoras.5) Estos son puntos de partida para estudios desde otras ciencias, que indaguen en las causas de tales diferenciales a partir de observaciones de espacios de aparición de eventos de transmisión.

En el caso de la mortalidad por COVID-19 en Cuba coincide que es superior en los hombres, en todos los grupos de edades (Fig. 2). La letalidad también fue mayor en hombres (4,52 %) que en mujeres (2,95 %). Algunos estudios médicos atribuyen tal comportamiento a diferencias biológicas en las respuestas del organismo humano ante enfermedades respiratorias como la COVID-19, según los cuales los hombres evolucionan más desfavorablemente que las mujeres.10) Igual comportamiento se observó en la mayoría de las provincias del país, solo fue superior la tasa de mortalidad femenina en Camagüey y Artemisa; en estos casos, por la ausencia de hombres mayores de 80 años diagnosticados con la enfermedad, que son los más vulnerables.

Esta evidencia no concuerda con los resultados de otro estudio en el cual no se asocia la mortalidad por COVID-19 a la edad.11 Quizás tal diferencia se deba a que no se reportó la misma incidencia en Cuba para esa población. Las comorbilidades en adultos mayores son frecuentes, y en el país han sido algunas de las causas de los fallecidos como son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la cardiopatía isquémica y la insuficiencia renal crónica.

En Cuba, a partir del estudio descriptivo realizado desde la perspectiva demográfica, correspondiente a la primera ola de la epidemia en el país, no se comprueba la existencia de variaciones de la incidencia de la COVID-19 con respecto al grado de urbanización, la densidad poblacional o el envejecimiento demográfico. Los cálculos por territorios permiten observar que los principales diferenciales de la enfermedad se dan en la mortalidad y la letalidad por grupos de edades, las que fueron más elevadas en los adultos mayores. Es por ello que se asume que las medidas del gobierno cubano dirigidas a la protección de este grupo vulnerable resultaron acertadas y pudieran ser una de las causas de la disminución de la incidencia y la baja mortalidad por esta enfermedad.

En las diferencias en la incidencia de la COVID-19 por territorios, según indicadores demográficos, podrían estar incidiendo factores de naturaleza social, económica, biológica, entre otros. Ello demuestra la necesidad de que se establezca una relación entre las diferentes ciencias para explicar el comportamiento de la epidemia y la aplicación de métodos estadísticos más precisos para medir la relación entre todos los factores que intervienen en los resultados.

Se concluye que para disminuir el impacto de la COVID-19 en Cuba fueron decisivas las medidas adoptadas por el Gobierno, fundamentalmente las que estaban en función de los grupos más vulnerables. El estudio de los diferenciales de la COVID-19 desde la Demografía constituye un punto de partida para la búsqueda de factores de diversa naturaleza que influyen en su comportamiento