Introducción

En el mundo han acontecido a través de la historia un número importante de pandemias que transformaron la historia de la humanidad, y causaron un número significativo de pérdidas de vidas humanas. En la actualidad existe una emergencia de salud pública que preocupa a la sociedad, a causa del virus SARS-CoV-2, cuyas enfermedades van desde el resfriado común, hasta enfermedades más graves. El nuevo patógeno SARS-CoV-2 presenta una rápida propagación, y es el causante de la enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) y fue declarado por la Organización Mundial de Salud (OMS) como una pandemia. Su origen se determina en Wuhan, provincia de Hubei, China, en diciembre de 2019.1

En América Latina y el Caribe, al 02 de agosto de 2020, más de 200 000 personas habían fallecido a causa de la COVID-19. Brasil, México y Perú han sido los países con el mayor número de muertes. Estas cifras pueden ser mayores, pues varios países de esta región alertaron sobre grandes tasas de muertes no reportadas.

Dado que este virus es reciente, el aumento de los casos de COVID-19 han sido una gran amenaza, como consecuencia de las carencias en los sistemas de salud en países en desarrollo.2 Además, al no existir información contundente sobre su transmisión, la enfermedad, y su relación con las distintas variables ambientales, este coronavirus en otras latitudes ha mostrado un período de incubación medio de aproximadamente 5 días.2,3,4,5

Se ha reportado que de acuerdo a la fisiología de la COVID-19 y las características climáticas, los aerosoles del virus pueden desplazarse hasta 7 m,6 por su parte Vellingiri y otros7 plantearon que este coronavirus se propaga más rápidamente que el SARS-CoV y MERS-CoV, al no haber información científica reciente, en el momento del estudio, sobre los síntomas de la enfermedad y teniendo en cuenta las particularidades en su trasmisión, el referente a tener en cuenta para entender la enfermedad, y su relación con el clima, fueron algunos virus respiratorios estacionales.

Dalziel y otros8 encontraron que el virus de la influenza muestra una dependencia de la humedad relativa (HR) y la temperatura (T). En el caso de los coronavirus, Lai y otros y Remuzzi & Remuzzi,9,10 informaron que existen cuatro maneras diferentes de transmisión: contacto físico directo con un individuo infectado, transmisión a través de objetos en contacto directo y contacto entre humanos,11 transmisión a través de aerosoles expulsados por individuos al hablar o toser los infectados sintomáticos, y la alta tasa de transmisión de los asintomáticos al toser,12) y que pueden permanecer largos períodos en suspensión.13,14,15

La relación de las variables temperatura y humedad relativa con los virus se está estudiando hace años. Harper,16 en condiciones de laboratorio encontró que cuatro tipos de virus como Vaccinia virus, influenza, encefalomielitis equina venezolana y poliomielitis, presentan un comportamiento diferente, respecto a cada una de las variables climatológicas (temperatura y humedad relativa), alcanzan una permanencia en el ambiente hasta 23 h. Estudios más recientes plantean que el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) en superficies puede permanecer hasta 28 días, con temperaturas de 4 °C y 20 % de HR.17

Los estudios realizados al inicio de la pandemia COVID-19, sobre sus formas de propagación en el planeta, y su relación con el clima, corresponden a Asia y Europa (zona templada), pocos estudios se realizaron en el trópico. De ahí, que sea oportuno estudiar la correlación entre la HR y los casos reportados de la enfermedad en zonas climáticas tropicales.18) Por su parte Casanova y otros17 hacen referencia a varios criterios relacionados con la influencia de la estacionalidad en la infección por SARS-CoV-2, y afirman que el virus puede proliferar en cualquier momento del año, incluso que puede extenderse eficazmente en climas cálidos y húmedos.

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades,19 afirmaban, hasta el momento del estudio, que no se conocía con certeza si las características climáticas afectaban la propagación de la COVID-19. Sin embargo, Chan y otros11 en su estudio realizado en Brasil expresaron, que para entender la transmisión de los coronavirus, era necesario estudiar la temperatura y la humedad. Otros autores20,21,22,23 han sugerido una correlación entre el clima y la COVID-19, de manera similar a como ocurre con otras enfermedades infecciosas virales como la influenza.

Colombia es el único país de Sudamérica con costas al océano Atlántico y Pacífico, su ubicación latitudinal corresponde a la zona intertropical. La clasificación climática de Koppen, pone a Colombia con climas tropicales, pasando de climas secos a templados, con una gran ausencia de climas continentales, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). De acuerdo con Pabón y otros24 la distribución de las lluvias que genera aumento de la humedad relativa en el país presenta el siguiente patrón:

Región Caribe: un comportamiento bimodal en el año, con una época de baja humedad promedio del 60 % y el 70 % HR entre los meses de junio-agosto, y enero y febrero. Los demás meses alcanzan un promedio mayor del 80 %.

Región Andina: al igual que la región anterior (bimodal), pero en la mayor parte de esta región, presenta una diferencia entre el 10 % y el 15 % entre el mes más húmedo y más seco.

Región Orinoquia: con un comportamiento de tipo unimodal, para esta región la época de sequía presenta valores mínimos del 60 % y el 65 % HR entre los meses de enero-marzo.

Región Amazónica y Pacífica: la particularidad de esta región es que mantiene valores cercanos de saturación mayores que el 85 % durante gran parte del año.

Sobre la base del supuesto de que las condiciones climáticas tienen un importante papel significativo en la propagación de la COVID-19, y las características bioclimáticas de Colombia, el estudio se planteó como objetivo determinar la incidencia de la humedad relativa en la transmisión de la COVID-19 en las regiones tropicales de Colombia.

Métodos

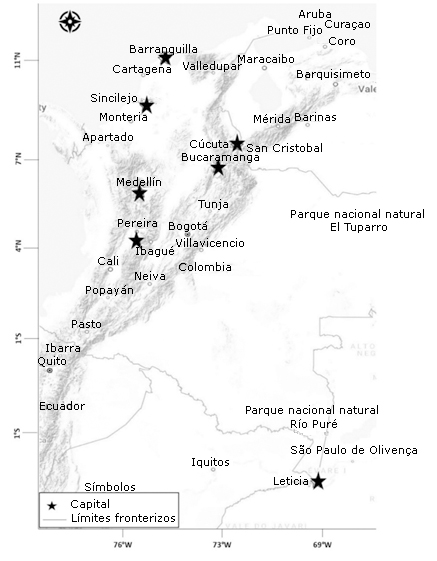

Área de estudio: Colombia, es un país ubicado en la zona noroccidental de América del sur, con un clima tropical, se extiende desde los 4º 13´ 30" de latitud sur, hasta los 12º 27´46" de latitud norte; y desde los 66º 50´54" al occidente del meridiano de Greenwich por el oriente, hasta los 79º 0´23" del mismo meridiano.24) Para este estudio se consideraron distintas ciudades de ubicadas en la Región Caribe (Barranquilla y Sincelejo), Región Andina (Medellín, Bucaramanga, Armenia y Cúcuta), además de la Región Amazónica (Leticia) (Fig. 1).

Datos de COVID-19: los datos consultados correspondieron a distintas ciudades de Colombia, los cuales se descargaron del repositorio digital del Instituto Nacional de Salud (INS),25) de acceso libre. El periodo de inicio fue el 15 de marzo de 2020 día en el que se identificaron los primeros casos de la enfermedad por COVID-19 en Colombia, y se extendió hasta al 14 de julio de 2020. Por lo tanto, se conformó una serie de tiempo con el número de casos de COVID-19 acumulados diariamente en las distintas ciudades.

Datos de HR: los datos climatológicos se extrajeron de la base de datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM),24 el cual cuenta con estaciones meteorológicas automáticas instaladas en las ciudades de estudio (Cuadro). Concretamente, se utilizó la variable de HR (promedios diarios), por cada estación de monitoreo. No se pudo analizar otras variables como precipitación, temperatura, radiación UV, porque las estaciones que reportan esta información no se encontraban calibradas y podrían generar una mala interpretación de los datos.

Cuadro Descripción de las estaciones meteorológicas automáticas

| Nombre | Latitud | Longitud | Altitud | Área Operativa | Departamento | Municipio |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Aeropuerto Vásquez Cobo | -4,197792 | -69,942541 | 84 | Cundinamarca-Amazonas-San Andrés | Amazonas | Leticia |

| Aeropuerto El Edén | 4,451824 | -75,766733 | 1229 | Cauca-Valle-Caldas | Quindío | Armenia |

| Escuela Naval Barranquilla | 11,003357 | -74,78706 | 10 | Atlántico-Bolívar-Sucre | Atlántico | Barranquilla |

| Aeropuerto Palonegro | 7,127592 | -73,181284 | 1189 | Santanderes-Arauca | Santander | Bucaramanga |

| Aeropuerto Camilo Daza | 7,926198 | -72,508671 | 313 | Santanderes-Arauca | Norte De Santander | Cúcuta |

| San Marcos | 8,661605 | -75,131976 | 31 | Atlántico-Bolívar-Sucre | Sucre | San Marcos |

| Olaya Herrera | 6,274652 | -75,608565 | 1490 | Antioquia-Chocó | Antioquia | Medellín |

Análisis estadístico: se utilizó un modelo logístico generalizado (GLM), en el cual los cálculos se realizaron utilizando un enfoque de regresión de mínimos cuadrados, y así describir la relación entre el predictor y la variable de respuesta. Se eligió este enfoque por su simplicidad, y capacidad de captar el verdadero alcance del predominio de la pandemia. El GLM realiza múltiples comparaciones entre las medias de los niveles de los factores para encontrar diferencias significativas inspiradas en la biología de la población. Este modelo asume la fase inicial de crecimiento exponencial, que se satura a medida en la que se acumulan los casos de la enfermedad. Este modelo se ha utilizado para abordar notables coincidencias de datos reales de pandemias de SARS, zika y ébola.26,27,28 El GLM es una herramienta valiosa para la caracterización, y dinámica de transmisión de la COVID-19, junto con los impactos de otras intervenciones.29,30

Resultados

Estadística descriptiva: para evaluar el desempeño del GLM se observó la incidencia durante la etapa inicial de la pandemia en Colombia. Se utilizó un subconjunto de datos de 121 días para todas las ciudades (Tabla).

Tabla Resumen del modelo logísbtabtico generalizado de la pandemia de COVID-19 en distintas ciudades Colombia

| Parámetro | Leticia | Armenia | Barranquilla | Bucaramanga | Cúcuta | Sincelejo | Medellín |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| R2 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,91 | 1,00 | 0,91 | 0,95 |

| 3,59 | 1,88 | 2,38 | 1,85 | 20,30 | 1,03 | 1,34 | |

| 0,04* | 0,22 | 0,04* | 0,06 | 0,00* | 0,52 | 0,35 | |

| Coef, de covariable | 17,67 | 1,64 | 296,90 | 12,52 | 5,68 | 358,70 | 73,50 |

*Nivel de asociación estadísticamente significativo comparando R2 y valor p.

R2 Coeficiente de determinación.

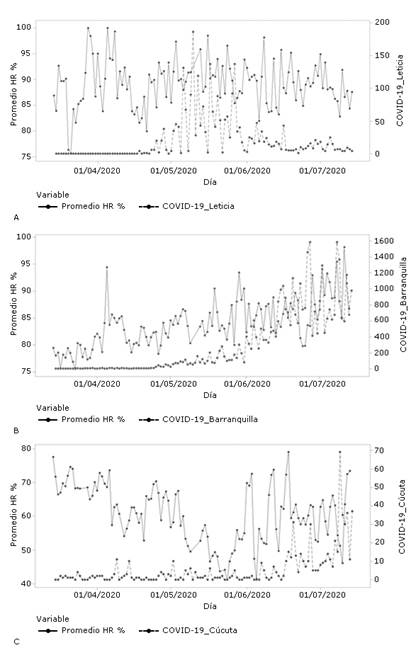

Para todas las ciudades se encontraron altas correlaciones entre la incidencia observada (HR), y la predicha (COVID-19), con un R2 > 0,90. También se encontró una asociación estadísticamente significativa en las ciudades de Leticia, Barranquilla y Cúcuta, superando el valor p en las ciudades de Sincelejo, Medellín, Armenia y Bucaramanga, mientras que el coeficiente de variabilidad es la mitad del tamaño del efecto, este representa el cambio en la respuesta media pronosticada.

Transmisión de la COVID-19: el orden en que apareció la enfermedad en las ciudades estudiadas, según los casos reportados, fue (inició 16 de marzo) Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Armenia, Cúcuta, Sincelejo y Leticia. Además, los reportes diarios de nuevos casos de la enfermedad mostraron un comportamiento ascendente, al igual que el aumento de la HR, para el caso de la ciudad Cúcuta, este patrón de comportamiento concuerda con el inicio de la temporada de lluvias. En todas las ciudades se observó el mismo patrón de comportamiento, al presentarse un aumento o descenso de la HR, la enfermedad presentaba la misma tendencia (Fig. 2).

En el periodo del estudio, Barranquilla fue la ciudad que registró el mayor número de casos de la enfermedad, con una tendencia al incremento a finales del mes de mayo y el primer pico de contagios se registró el 14 de junio.

Fig. 2 Serie de tiempo de los casos acumulados de COVID-19, y promedio diario de humedad relativa: A: Leticia, B: Barranquilla, C: Cúcuta.

El mayor número de casos se reportó en las ciudades Barranquilla y Medellín, que se caracterizan por tener mayor número de habitantes, mayor importancia económica y ser destino turístico.

Discusión

Entender cómo se propaga la COVID-19 ha sido un gran desafío en el contexto de un brote causado por un nuevo patógeno. Hasta el momento del estudio las investigaciones eran escasas, y se desconocía su historia natural y sus modos de transmisión. Posteriormente, se pudieron revelar algunas características de este nuevo virus. Nishiura y otros y Rasmussen y otros3,4 establecieron un período de incubación de 2 a 14 días. Sin embargo, los datos de contagio diario que se asociaron al modelo (GLM) correspondían a 14 días anteriores. Esto se debió a que la información del reporte diario del Instituto Nacional de Salud pertenecía a pruebas realizadas entre 15 y hasta más de 30 días anteriores, de acuerdo con la información reportada por instituciones oficiales de control, quienes indicaron que la capacidad instalada de los laboratorios no fue suficiente al inicio de la pandemia, sumado a los errores en el procesamiento de las muestras.

Qi y otros31 establecieron que los factores meteorológicos influyen en la transmisión, aunque cada virus responde a ciertas condiciones ambientales.8,16 Un reporte del GTM32 indicó que el virus SARS-CoV-2 podría comportarse de forma similar al virus de la gripe (influenza), y que algunas de las características de transmisión del virus de la influenza corresponden a la dosis infecciosa,33) la carga viral recibida por un individuo, la transmisión, su genética, las características físicas del propio virus, las predisposiciones de los huéspedes, la higiene, la densidad poblacional, número de individuos en las viviendas, las restricciones de movilidad o aislamiento de personas de alto riesgo. En este estudio no se tuvieron en cuenta esas características para el análisis de los datos.

La COVID-19 ha mostrado comportamientos y asociaciones diferentes a nivel mundial en la medida de su avance a nivel continental. Según los resultados de estudios y modelos matemáticos obtenidos en las investigaciones,34,35) la mortalidad, transmisión de la enfermedad, y otros virus pertenecientes a la familia de los SARS, estarían asociadas a las condiciones climáticas (temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, precipitación, velocidad de los vientos) dadas las dependencias las unas de las otras.

El modelo utilizado en este trabajo GLM está capacitado para analizar los datos existentes, y diseñado para el desarrollo de curvas epidémicas a corto y largo plazo, en lugar de solo una estimación como lo hacen otros modelos. Además, permite conocer la dinámica de transmisión, y de trayectoria de la COVID-19, junto a su asociación con la humedad relativa en las áreas de estudio. No obstante, los cambios en las políticas de los gobiernos, el mismo comportamiento humano, los kits para la prueba que pueden conducir a un diagnóstico deficiente y datos incompletos, pudieron impactar de manera directa en el modelo.

Al momento de finalizar esta investigación solo existían dos trabajos en el sur de América, y ninguno para Colombia que relacionara variables ambientales con la COVID-19. La HR es la variable que se ha asociado de manera positiva con esta enfermedad en otras regiones del planeta. Igualmente, es la principal variable para tener en cuenta en las regiones tropicales donde no existen las estaciones.

Algunos autores indican que las altas temperaturas, y la alta humedad reducen los contagios con el virus en la zona templada. Esto no es aplicable en la zona tropical según lo reportado por Prata y otros18 los cuales no encontraron efecto negativo a temperaturas superiores a 25 °C. Por su parte, Sobral y otros35 hallaron que en países con aumento de las precipitaciones se observó un aumento en la transmisión de la enfermedad, pero no encontraron correlación con las temperaturas, resultado que es similar a lo encontrado por Liu y otros22 en algunas ciudades de China.

Para el caso de Colombia durante todo el año se registran temperaturas promedios diarios del rango de 18-32 °C, por tal motivo se considera, que de acuerdo a la manera como se ha propagado el virus en todas las regiones del país, y con los datos bibliográficos existentes, la temperatura en la zona tropical no es una variable limitante de la transmisibilidad y supervivencia de un virus respiratorio y sí lo es la HR. Estudios anteriores donde se involucra la HR con el virus de la influenza lo corroboran,21 ya que en condiciones de laboratorio encontraron que la transmisión por aire es un modo importante, pues los núcleos de aerosoles se producen o permanecen en suspensión de acuerdo con la cantidad de vapor de agua.

Las investigaciones deben desarrollarse de manera local y de acuerdo a las características climáticas de las regiones, pues existe una variabilidad climática y un cambio climático global que afecta a todo el planeta. Auler y otros2 plantean que las temperaturas superiores a 27 °C y por encima de 79 % HR favorecen la propagación del virus, otros autores dicen que esta condición se presenta cuando la HR es moderada y temperatura menor a 20 °C.31 Mientras que Casanova y otros17) sugieren que HR no es determinante en la inactivación del virus solo cuando las temperaturas son superiores a 40 ° C.

Consideraciones finales

El modelo GLM ayuda a identificar la influencia que pudo tener la humedad relativa durante la primera etapa de la pandemia COVID -19. En las ciudades de Leticia, Barranquilla y Cúcuta tuvo una influencia positiva. La no significancia de la HR con las otras ciudades se puede asociar a factores externos a esta variable, entre ellos el comportamiento de las personas, capacidad instalada de los laboratorios, el manejo de las muestras y la entrega de resultados.

Aunque no se tuvieron en cuenta otras variables por la falta de calibración de las estaciones, el aumento de la HR en la zona tropical se asocia directamente con la estacionalidad hídrica, que se presenta durante varios meses del año (régimen bimodal y unimodal). Por lo tanto, esta información permite inferir un comportamiento de la enfermedad muy similar a otras enfermedades estacionales respiratorias.

Se puede concluir que si el reporte de la OMS de noviembre de 2020 indicaba que la humedad pudiera ser un factor de alto contagio de la enfermedad COVID-19, los resultados en este estudio ayudan a corroborar ese criterio. De ahí que se plantee que el estudio aporta una herramienta importante para la toma de decisiones de las instituciones a cargo del control de la enfermedad, como los gobiernos nacionales y locales, lo que facilita la promoción de medidas de prevención y mitigación de la enfermedad asociadas a la variable humedad relativa.