Introducción

Las donaciones de sangre constituyen la única fuente para la obtención de los componentes sanguíneos y sus hemoderivados. Tras varios siglos de historia, esta peculiar actividad sanitaria experimenta un auge significativo desde 1665, cuando se publica la primera referencia a la inyección intravenosa de sangre en un ser humano como proceder terapéutico, hasta la vigente era de la ingeniería genética que quizás un día convierta esta práctica en un hecho anticuado.1,2,3

Junto a los avances del sistema de salud cubano, en el curso de toda su historia, sin pausas ni excepciones, han evolucionado las donaciones de sangre y su estrategia sanitaria, incluso está implícita en la propia historia de Cuba. En la evolución histórica de la salud pública cubana se describen varias etapas, y dos de ellas se distinguen por su importancia para su desarrollo. La primera, enmarcada en los años de instauración de la República de Cuba y la segunda, en las primeras décadas de la Revolución cubana.4

A su vez, estas etapas constituyen un elemento fundamental para el desarrollo de múltiples especialidades médicas y quirúrgicas, así como de la industria médico-farmacéutica.5) Acerca de su valor e importancia, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, expresó: “…las donaciones de sangre son unas de las tareas más hermosas, más nobles y más generosas”;6) “…son una prueba no solo de los avances de la salud pública, sino también de la solidaridad humana, de la conciencia y del espíritu fraternal de nuestros compatriotas; porque quién sabe cuánto bien han hecho, cuánta salud y cuántas vidas han contribuido a salvar esas donaciones”; “…no se puede medir en millones ni en dinero lo que significa una donación de sangre”.7

Aunque existen varias publicaciones sobre la historia de las donaciones de sangre en Cuba, hasta el momento del estudio, ninguna fundamenta la sucesión cronológica de los principales avances de esta actividad, ni sus conexiones históricas fundamentales con los grandes períodos de la historia de Cuba. Es por ello que este trabajo tuvo el objetivo de describir el comportamiento de las donaciones de sangre desde una perspectiva histórica, según las etapas del desarrollo del sistema sanitario cubano.

Métodos

Se realizó una investigación con el uso del método histórico-lógico, sobre los principales aspectos relacionados con los antecedentes, el desarrollo y la situación de las donaciones de sangre en Cuba durante los años 2018 y 2019. Para la recolección de la información se emplearon como métodos la entrevista y las revisiones bibliográfica y documental.

Técnicas y procedimientos

Las entrevistas fueron realizadas a fundadores del “Instituto de Hematología e Inmunología” de La Habana (IHI), miembros de la junta directiva de la “Sociedad Cubana de Hematología” (SCH), directivos y funcionarios del sistema nacional de salud pública (SNS) y profesores de la “Universidad de Ciencias Médicas” de Cienfuegos.

La revisión documental consistió en la técnica de análisis del contenido de los registros de donaciones de sangre de la “Dirección Nacional de Estadística” del Ministerio de Salud Pública (Minsap), el IHI, los bancos de sangre provinciales de Cienfuegos y La Habana. Se utilizó como fuente de información secundaria la contenida en el sistema de gestión computarizada de “Banco de Sangre GALEN” (DESOFT, La Habana. Cuba). Además, el sitio Web hospedado en Infomed de la SCH.8 Toda esta información se procesó y estructuró para la confección del informe final mediante el programa WinWord del paquete informático Office 2010.

Para una mejor organización, el documento final se dividió cronológicamente en dos períodos: republicano burgués (1902-1958) y revolucionario socialista. Este último subdividido en cinco etapas relacionadas con las que se considera para describir la historia de la medicina en Cuba:9

Década de los sesenta: integración del SNS único, entre 1959 y primeros años de la década de 1960.

Década de los setenta: consolidación del SNS único.

Década de los ochenta: incorporación y desarrollo de la alta tecnología médica, impulso de las investigaciones y dispensarización de las acciones de salud a toda la población del país por medio del médico de la familia.

Década de los noventa: preservación de las conquistas logradas en el campo de la salud pública y su desarrollo en condiciones de profunda crisis económica.

Décadas del siglo xxi.

Resultados

Todas las fuentes reconocen como la primera transfusión de sangre humana en Cuba, a la realizada en 1878 por el Dr. Claudio Delgado Amestoy, médico colaborador del Dr. Carlos J. Finlay, en el Hospital San Juan de Dios, en La Habana.3,8,10 Sin embargo, no es hasta después del descubrimiento de los grupos sanguíneos ABO en 1900 por Landsteiner, que la transfusión se comenzó a utilizar con mayor frecuencia en el país. Por eso, las actividades relacionadas con la donación y transfusión de sangre solo pueden ser enmarcadas durante los períodos antes mencionados de la historia de la medicina en Cuba.

Período republicano burgués (1902 - 1958)

El estado de la salud en el país durante ese período estuvo marcado por significativas desigualdades. Las clases que integraban la oligarquía gobernante contaban con sistema de salud privado que les brindaba una excelente medicina asistencial. La burguesía media y los grupos de mayor ingreso de la clase obrera disponían del sistema mutualista, mientras que la inmensa mayoría del proletariado solo disponía de un sistema estatal, ambos con variable calidad en la asistencia sanitaria.9,11

En el país no existía un programa de donaciones de sangre organizado. Cuando se necesitaba transfundir a un paciente había que buscar primero al donante y después en el propio hospital o en algún laboratorio privado, se realizaba la extracción para ser administrada con el mínimo de pruebas de aptitud y de compatibilidad con el receptor.12 El protagonismo en la captación de donantes durante esta etapa perteneció a la Cruz Roja cubana.

La sangre donada provenía en su inmensa mayoría de los donantes familiares y remunerados, comercializados por contribuyentes del banco de sangre.3,10 Además, se reporta que en 1922 el Dr. Alfredo Figueroa Ballester, comandante médico del Ejército Nacional, contaba con 800 donantes clasificados, jóvenes y sanos, casi todos provenientes del ejército.10

Los primeros servicios transfusionales en Cuba fueron organizados en 1925 en algunos hospitales de maternidad. El primer banco de sangre fue establecido en locales del Hotel Nacional en 1941 y luego pasó al Colegio Médico en el año 1945. En esta misma etapa se organizaron siete bancos privados, que ofrecían servicios de transfusiones y extracciones de sangre, más el banco del Hospital Universitario “General Calixto García”. Es digno de destacar la labor del Dr. Moisés Chediak Ahuayda en la conducción de esas actividades.8,10,13

La donación de sangre también tiene historia en el Ejército Rebelde. El Dr. José Ramón Machado Ventura refirió: “… nosotros tenemos la libreta todavía, y se sabía el grupo a que pertenecía cada uno, y cuando había algún herido, se podía mandar a buscar al compañero para que le diera la sangre”.14 Desde 1945 hasta 1958 se realizaron en Cuba un total de 99 973 donaciones de sangre.

Período revolucionario socialista

Década de los sesenta: integración del SNS único

Al triunfar la Revolución cubana, en 1959, los laboratorios de análisis clínico que prestaban servicios de transfusiones de sangre y los bancos de sangre se encontraban ubicados en los tres sistemas nacionales de salud existentes durante toda la etapa neocolonial: el estatal, el privado y el mutualista.9 En agosto de 1961 se promulgó la Ley No. 959, que designó al Minsap como la institución rectora para la dirección, ejecución y control de la aplicación de las políticas del Estado y el Gobierno en materia de salud pública.9,11

A partir de ese momento se nacionalizaron las unidades privadas y mutualistas. Estas se integraron de inmediato al resto de las unidades asistenciales existentes del SNS único, bajo la máxima de que la salud es un derecho social inalienable regido por los siguientes principios: el carácter estatal y social de la medicina; la accesibilidad y gratuidad de los servicios; la orientación profiláctica; la aplicación adecuada de los adelantos de la ciencia y la técnica; la participación de la comunidad e intersectorialidad; la colaboración internacional; la centralización normativa; y la descentralización ejecutiva.4,9,11

En 1962, en cuanto se organizó el programa de medicina transfusional, comienza a jugar el papel protagónico en la movilización del pueblo para la donación voluntaria de sangre, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Esta organización de masas, apenas recién creada, le otorgó a Cuba en los aspectos de promoción de donaciones y reclutamiento una cualidad única en el mundo.5,15

Un momento histórico de los primeros años de la Revolución que sirvió de magnífico ejemplo sobre el impacto de lo anterior lo constituyó la “Crisis de octubre” o “Crisis de los misiles”, en 1962. Este mismo acontecimiento que puso al mundo al borde de un holocausto, marcó un hito en la promoción de la donación voluntaria de sangre, al lograrse obtener en solo 72 horas 8000 extracciones en la capital del país donadas como gesto de altruismo.16

Otro hecho significativo fue la inauguración en 1966 del Instituto de Hematología, luego Instituto de Hematología e Inmunología, una institución que desde sus inicios actuó como centro rector del programa de sangre del Minsap y de la actividad de las donaciones en el país desde el punto de vista metodológico.3,8,16 En esta década el incremento de las donaciones de sangre ascendió a un récord de 578 817.

Década de los setenta. Consolidación del SNS

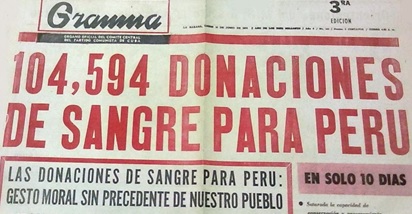

A raíz del terremoto en Perú, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz hizo un llamado para auxiliar a ese pueblo (Fig. 1). Además de ser Cuba uno de los primeros países en responder, la cifra alcanzada en solo diez días fue de 104 594 donaciones para lo que hubo de realizar un esfuerzo organizativo extraordinario.16,17)

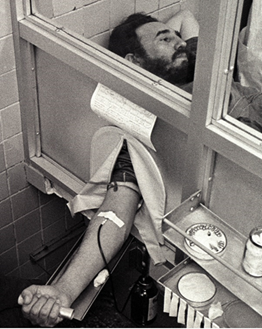

Luego de este otro hecho transcendental, las necesidades transfusionales fueron creciendo a medida que el sistema de salud consolidaba sus objetivos a través de la planificación de las actividades y la construcción de nuevas unidades de salud por todo el país (Fig. 2).

En esa etapa fueron construidos hospitales en diferentes niveles de atención, los institutos nacionales para diferentes especialidades y los centros de investigación científica, a la vez que se desarrollaba la formación de los recursos humanos y la asistencia médica del más alto nivel.4,9,11) En este sentido, se creó una red nacional para la donación y transfusión con la inauguración de los bancos de sangre provinciales en todas las provincias, los bancos municipales, los centros de extracciones en los núcleos poblacionales más importantes y los servicios de transfusiones en todos los hospitales que cumplían los requerimientos para ello.16,17

Fuente: Geocuba, Cienfuegos.

Fuente: Geocuba, Cienfuegos.Fig. 2 El comandante en jefe, Fidel Castro Ruz donando en el “Banco de Sangre Provincial” en 23 y 2 en el Vedado.

En paralelo con los servicios básicos que brindaban esas unidades, se estableció la producción de otros componentes sanguíneos de mayor especificidad, como el crioprecipitado y el plasma, al igual que los reactivos esenciales para la transfusionología,

como los sueros hemoclasificadores.16,17 La colecta de 3 118 427 donaciones en esta década, determinó el logro de la autosuficiencia de hemocomponentes para la asistencia universal de los pacientes (Fig. 3).

Década de los ochenta. Incorporación y desarrollo de la alta tecnología médica e impulso de las investigaciones

En esta etapa se introdujo en el primer nivel de atención del tercer modelo de atención médica primaria del período revolucionario o médico de la familia. Esta medida fue la más importante para el desarrollo del SNS, con el cual se tiende a dispensarizar para las acciones preventivas, curativas y de promoción de salud a la totalidad de la población del país.9 También, mediante la alianza con los demás factores de la comunidad, se fortaleció el proceso de reclutamiento de los individuos aptos para donar sangre y se contribuyó a consolidar las actividades de donación en el país

Se incorporó y desarrolló la alta tecnología médica a los servicios de salud, y las investigaciones en el campo de la biomedicina en el país. Fueron inaugurados grandes hospitales, así como centros asistenciales y de investigación como el Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”; el Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), los llamados “cardiocentros”, el centro predecesor del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Investigaciones Biológicas (CIGB), el Centro de Inmunoensayo (CIE), el Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN) y el Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil (CICDC).9,11

Es de destacar el aporte del CICDC en el desarrollo del primer sistema ELISA (técnica de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas) para el diagnóstico serológico de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el virus que causa el sida, y su confirmación por Western Blot (técnica de laboratorio utilizado para detectar una proteína específica en una muestra de sangre o tejido) que se empleó en la red de bancos de sangre.18 También, el posterior desarrollo de los sistemas ultramicroanalíticos (SUMA) por el CIE para la pesquisa masiva del 100 % de las donaciones de sangre con los sistemas para los virus del VIH, la hepatitis B (VHB) y la hepatitis C (VHC), le otorgó a Cuba soberanía tecnológica e independencia para garantizar esta importante tarea sanitaria.19

Todo lo anterior propició la realización de complejas intervenciones quirúrgicas, como la transplantología, la cirugía cardiovascular y la cobertura de los tratamientos oncohematológicos, grandes consumidores de componentes sanguíneos. En respuesta a ello se produjo un incremento sustancial en la cobertura de sangre y sus componentes a través del aumento sostenido en el número de donaciones. En esta etapa se alcanzaron 4 979 023 donaciones de sangre, cifras sin precedentes hasta ese momento.

El desarrollo de la industria médico-farmacéutica de los derivados sanguíneos recibió un impulso especial gracias a la contribución de las donaciones de sangre. En 1988 se inauguró la planta de hemoderivados para producir medicamentos derivados del plasma humano, como la albúmina humana, las inmunoglobulinas normales y específicas, las gammaglobulinas, el factor de transferencia y el interferón, cuyo suministro gratuito se garantiza desde entonces a toda la población cubana.3,16 En 1986 se publicó la primera versión de los “Procederes de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusiones” y su ulterior distribución a todas las instituciones de salud del país relacionadas con la temática.17

Década de los noventa. La lucha por la preservación de las conquistas logradas en el campo de la salud pública y su desarrollo en condiciones de profunda crisis económica

Desde principios de la década de los noventa, comenzó en el país una etapa de crisis económica profunda generada por la caída del campo socialista que siguió al de la Unión Soviética y, el oportunista recrudecimiento del bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos de América contra Cuba. Esta etapa, caracterizada por las dificultades económicas sin precedentes para la obtención de equipos, reactivos, materiales médicos y medicamentos, obligó a adoptar la postura de preservar las conquistas logradas en el campo de la salud pública cubana.9,11)

A pesar de ello, las donaciones de sangre sobrepasaron la cifra de 500 000 anuales, lo que permitió realizar más de 375 000 transfusiones o sus componentes por año5 y se colectaron 6 205 862 unidades de sangre, la mayor cantidad obtenida en toda la historia nacional de las donaciones (Fig. 3). Antes de culminar esta etapa se introdujo en la red de bancos de sangre, los servicios de transfusiones y laboratorios clínicos del país, los primeros reactivos hemoclasificadores monoclonales Hemo-CIM anti-A y Hemo-CIM anti-B, hechos a partir de los hibridomas, también creados, producidos y registrados en Cuba gracias a la estrecha colaboración entre el IHI, el “Laboratorio de Antígenos Sintéticos” de la Universidad de La Habana y el Centro de Inmunología Molecular.20,21

Primera década del siglo xxi y actualidad

En las condiciones de desarrollo socioeconómico, hasta el momento del estudio, se lleva a cabo un proceso de fortalecimiento y perfeccionamiento de la organización económico-social, en particular de la educación, la cultura y la salud. Los programas de la Revolución impactan de manera especial en el remozamiento y construcción las unidades de salud, la distribución de equipamiento moderno para los bancos de sangre y los servicios de transfusiones, la elevación del nivel científico de los profesionales y técnicos del sector, y en la búsqueda de una atención de excelencia en los servicios médicos, para optimizar los servicios y garantizar una mejor calidad en la producción, conservación y transportación de los componentes sanguíneos.

Desde 1986 hasta 2006, según un estudio de la Escuela Nacional de Salud Pública, en La Habana, las donaciones de sangre en Cuba mostraron una tendencia a la disminución, en correspondencia con una actividad más racional y científica, según las necesidades sanitarias.22 No obstante, los índices de donaciones de sangre por habitantes se han mantenido similares a los obtenidos en países desarrollados. Por ejemplo, entre los años 2011 y 2014, se reportaron tasas de donaciones de 35,0; 35,9; 36,4 y 37,0 por cada 1000 habitantes.23

Cuba alcanzó desde hace algunos años los propósitos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los programas nacionales de transfusiones y refrendados en la “Declaración de Melbourne” de 2009, entre ellos: el 100 % de donantes voluntarios altruistas, el tamizaje a la totalidad de las donaciones para las enfermedades infecciosas transmitidas por transfusión y los índices de suficiencia para las transfusiones.24) En las últimas décadas se han sumado a los significativos logros en el programa nacional de sangre, el proceso de informatización de la red de bancos y los servicios transfusionales, desarrollado en el período de 2004 a 2009 con la creación de un Registro Nacional de donantes, la automatización de los bancos de sangre del país y la implementación del sistema de gestión de la calidad y, gracias al trabajo pionero de la Dra. Silva Ballester en Matanzas, el de hemovigilancia. Hasta el momento del estudio los logros antes mencionados están en pleno proceso de extensión y consolidación nacional, como expresión del impacto que ha demostrado el desarrollo en estas actividades.20

La publicación entre los años 2004 y 2006, con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS, de los “Procederes de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusiones”, y del libro ABC de la Medicina Transfusional: guías clínicas con posteriores actualizaciones en el 2016, establecieron la base documental para las actividades de la cadena de transfusión en el país.20 En el 2002 se realizó en cuatro provincias de Cuba una investigación en colaboración con la OPS sobre aspectos socioculturales relacionados con la donación de sangre en el país, y, se identificaron entre otros aspectos, las motivaciones de los donantes cubanos encuestados.

Las respuestas fueron: "por conciencia", "para ayudar a personas necesitadas", "porque con su acción salvan vidas", "por humanidad", "por compromiso con la Revolución", "cuando ha sido necesario para los CDR", entre otros. Todas fueron expresiones de los valores de solidaridad, humanismo y altruismo que caracterizan a los cubanos.25

También, con la colaboración de la OPS/OMS se llevó a cabo en importantes centros de salud de tres provincias del país, el estudio en pacientes politransfundidos de la transmisión de los virus transmisibles por vía hemática como el VHC. En el mismo quedó demostrada una brecha en la transmisión de este agente provocada por un largo período de ventana y otros factores de riesgo, especialmente en los pacientes de hemodiálisis, y propició la adopción de nuevas medidas de seguridad para el servicio de transfusiones.26

Gracias a la incorporación de los avances tecnológicos, se aplicaron otras medidas, como la aplicación de los anticuerpos monoclonales para la elaboración de hemoclasificadores de producción nacional, en sustitución de los que se obtenían de donaciones humanas, y la introducción en el “Banco de Sangre Provincial” de la entonces Ciudad de La Habana, de las técnicas moleculares, en el 2008. Entre ellas destacan el testeo de ácido nucleico (NAT, siglas en inglés de nucleic acid test) para el diagnóstico pretransfusional de VIH, VHB, VHC, durante el pesquisaje viral en donantes, y la obtención y procesamiento de las células madre hematopoyéticas de sangre periférica para el trasplante y la medicina regenerativa.20

Aunque son apreciables los avances logrados en la rama de la medicina transfusional durante el período revolucionario socialista, quedan como importantes objetivos, la creación de un banco de células progenitoras del cordón umbilical para uso terapéutico, la producción nacional de los concentrados de factores de la coagulación y el desarrollo de un programa nacional de hemovigilancia, para cuyos fines deben encaminarse aún significativos esfuerzos.20,27 Los brotes de las enfermedades prevenibles por vacunación, el aumento de los reportes de los agentes patógenos resistentes a los medicamentos antimicrobianos, el incremento de las tasas de obesidad y sedentarismo, los efectos del envejecimiento poblacional, la transición epidemiológica, la contaminación ambiental, el cambio climático y el complejo contexto geopolítico económico mundial son amenazas que imponen los próximos desafíos y condicionan la preparación del sistema mediante la planificación y el control de sus actividades.28

Consideraciones finales

Las donaciones de sangre en Cuba constituyen una excelente actividad trazadora que muestra el desarrollo del sistema sanitario cubano en sus diferentes etapas. El incremento en el número de donaciones y la introducción sucesiva de nuevas tecnologías médicas y gerenciales para su gestión constituyen un reflejo de la voluntad política del gobierno, el pueblo, sus instituciones u organizaciones. Las actuales amenazas y desafíos de los sistemas de salud instan a no permanecer ajenos a ella, continuar trabajando para sostener los logros en el programa de donaciones de sangre voluntarias en Cuba y alcanzar los nuevos objetivos de trabajo.