Introducción

El suicidio tiene antecedentes que se remontan a la existencia misma del hombre variando sus características de acuerdo con la época, cultura y estructura socioeconómica ya que están condicionadas por las distintas valoraciones que se dan a nivel religioso, filosófico, intelectual o popular.1

El suicidio es el acto por el que un individuo, deliberadamente, se provoca la muerte. Se estima que las dos terceras partes de quienes se quitan la vida sufren depresión y que los parientes de los suicidas tienen un riesgo más elevado (hasta cinco veces más) de padecer tendencias al respecto.2

En un año fallecen por esta causa cerca de un millón de personas y se estima que para el 2020 alcanzará la cifra de millón y medio de seres humanos que deciden quitarse la vida.3

Los países árabes y latinoamericanos tienen tasas relativamente bajas, mientras que Europa y los países con población descendientes de europeos (Ej. Australia, EUA y Canadá) tienen tasas relativamente altas. Dentro de misma Europa son más elevadas las tasas en las regiones del centro y del norte en contraste con el sur (Ej. Hungría 38,6 en 1991). (4

Es notable el incremento que ha venido observándose en Europa Occidental y otros países como Japón, donde 1000 de las 25000 personas que se suicidaron en 2006, eran jóvenes de 20 años.5

A nivel nacional la tasa de suicidios en adolescentes continúa siendo inferior a 15 casos por cada 100000 habitantes, mientras que el intento suicida ha ido aumentando, así, en 2006, de una tasa de 81 pasó a 91,91 en 2007 y a 96,94 en 2008. 6

El suicidio en los adolescentes, constituye un problema de salud a nivel mundial ocupando la tercera causa en ocurrencia entre las edades de 15 a 19 años y Cuba no está exenta de esta problemática ocupando en la actualidad la cuarta causa de muerte precedida por las muertes por agresiones.7

En la provincia Granma en los últimos 10 años fallecieron 6 adolescentes menores de 15 años por suicidio con una mayor incidencia durante el 2012 y 2013 con prevalencia del sexo masculino y se registraron alrededor de 663 casos de intentos suicidas con mayor morbilidad igualmente en el 2014 y el 2015 en este caso prevaleciendo el sexo femenino.

En el municipio Bayamo durante el 2015 ocurrieron 189 intentos suicidas con una tasa de 112 por cada 100 mil habitantes y se registraron 13 suicidios con una tasa de 11,2 por cada 100 mil habitantes. En el 2016 ocurrieron 248 intentos suicidas con tasa de 150,6 por 100 mil habitantes y 18 suicidios con tasa de 11,2 por 100 mil habitantes aumentando con respecto al 2015. Ese incremento de la conducta suicida en niños y adolescentes despierta gran interés en los profesionales de la salud, maestros, padres y otros grupos sociales, teniendo en cuenta que se incluye entre las primeras causas de muerte por esta razón planteamos la siguiente situación problemática.

Objetivo: identificar los factores de riesgo asociados a la conducta suicida en adolescentes entre 9 y 14 años.

Métodos

Se realizará un estudio de tipo caso - control retrospectivo, a los adolescentes entre 9 y 14 años ingresados en el Hospital Infantil de Bayamo, de enero a diciembre del 2016.

El universo de estudio estuvo constituido por los adolescentes entre 9 y 14 años que ingresaron en el Hospital Pediátrico “General Milanés” del municipio Bayamo durante el periodo de estudio.

Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó el paquete estadístico EPIDAT en el módulo tamaño de muestra y potencias para estudio de casos y controles independientes donde se fijaron los siguientes parámetros: proporción y casos expuestos58 %, potencias y controles expuestos 116%, una potencia del 80% una proporción de 2 controles por caso (2:1) obteniéndose un OR esperado de 3 y un tamaño de muestra con corrección de yates de 58 casos y 116 controles y con un nivel de confianza de un 95%.

Se estableció como criterio de inclusión: adolescentes entre 9 y 14 años que ingresaron en el Hospital Pediátrico “General Milanés” del municipio Bayamo durante el periodo de estudio, que deseen participar en el estudio con previo consentimiento e tutores.

Como criterio de exclusión se tuvo en cuenta los que no desearon participar en el estudio.

Variables

Edad: cualitativa ordinal. Según años cumplidos en el momento en que se realiza el estudio. 9- 11 años. 12-14 años.

Sexo: Cualitativa nominal dicotómica. Conjunto de características biológicas asignadas a hembras y varones. Masculino Femenino

APP de enfermedad crónica o defecto congénito: Cualitativa, nominal, dicotómica. Antecedentes personales de ECI o defecto congénito. Si No

Divorcio de los padres. Cualitativa, nominal, dicotómica. Padres que no comparten su vida. Si No

Antecedentes filiales de suicidio. Cualitativa, nominal, dicotómica. Antecedentes de familiar suicida. Si No

Las fuentes de recolección de datos fueron las historias clínicas de los pacientes ingresados.

Los textos se elaboraron en Word 2010 y se confeccionaron una base de datos para el procesamiento de los datos, resumiéndolos en valores absolutos utilizando para ello el Excel 2010.

Análisis descriptivo: para la caracterización de la muestra se emplearon las frecuencias absolutas y relativas.

Análisis bivariado: se estudió la posible asociación entre las variables consideradas en el estudio. La magnitud de las asociaciones se estimó mediante el cálculo de los ODD RATIO (OR). Se obtuvieron estimaciones puntuales y por intervalo de confianza (del 95%) de los OR. Para cada variable se probó la hipótesis de que el OR poblacional fuese realmente igual a 1, con un nivel de significación de 0,05. Se determinó así cuáles OR eran significativamente diferentes de 1. Los resultados se interpretaron de la siguiente forma:

Si OR > 1 Favorece la aparición

= 1 Indiferente

< 1 Elemento protector

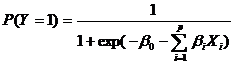

Análisis multivariado: para identificar las variables asociadas de forma independiente a la conducta suicida en adolescentes entre 9 y 14 años se realizó un análisis de regresión logística binaria método paso a paso hacia atrás. Para la generación de los modelos se emplearon condiciones restrictivas: el valor de significación límite para la introducción de las variables fue 0,05 y para la salida 0,10. Los coeficientes de las variables introducidas en cada modelo se interpretaron en términos de ODD RATIO cuyos IC se calcularon al 95%. La selección de las variables candidatas a aparecer en los modelos logísticos finales se llevó a cabo en función de la información aportada por el análisis bivariado y por los sucesivos modelos multivariados. También se tuvo en cuenta la información aportada por la evidencia epidemiológica recogida en la literatura (factores de riesgo). El modelo de la función de Regresión Logística se expresa a continuación:

Donde:

P (Y = 1) indica la probabilidad de enfermar pues la variable Y o variable de respuesta tiene dos posibilidades: 1 si es un caso ó 0 si es un testigo. Las (X’s) representan las variables explicativas (operacionalizadas antes) y p representa al número de variables explicativas incluidas. β0 representa a la constante del modelo y el resto de los valores de β son los coeficientes del modelo de regresión. Para obtener la estimación de la probabilidad de que un paciente enferme basta sustituir en la función los valores de las X’s del paciente.

El software a utilizar para el análisis será el EPIDAT 3.0 y el SPSS versión 18.0 para Windows.

Métodos científicos

Métodos teóricos: se utilizaron métodos de análisis-síntesis, inductivo - deductivo, e histórico-lógico.

Análisis-síntesis: para analizar y sintetizar los materiales bibliográficos y documentos.

Inductivo-deductivo: en la elaboración de la hipótesis que se utilizará para orientar el proceso de investigación.

Histórico y lógico: para revelar la situación en el evolucionar histórico del objeto de investigación.

Métodos empíricos: se utilizaron el consentimiento informado y la observación.

Método de consentimiento informado: para participar en la investigación y someterse a una encuesta.

La observación: se utilizará para obtener información primaria acerca del objeto estudiado.

Método Estadístico: para la recolección, procesamiento y análisis de la información obtenida a través de la aplicación de los diferentes instrumentos se utilizó los diferentes estadísticos pertenecientes a la estadística descriptiva e inferencial, como sigue: descripción de todas las variables, para lo cual se emplearon medidas de resumen como el porcentaje y distribución de frecuencia, para las variables cualitativas.

Resultados

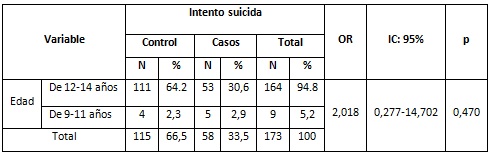

La tabla 1 muestra los resultados del análisis del efecto de la edad en el intento suicida de los adolescentes estudiados, donde se encontró que del total de pacientes vistos (94,8%) tenían edades entre 12-14 años, luego 9 (5,2%) se encontraban entre los 9-11 años de edad. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre la edad y el intento suicida, con incrementos en el riesgo de padecerla en la misma medida que se incrementó la edad del paciente (OR= 2,018; IC=0,277-14,702;p=0,470).

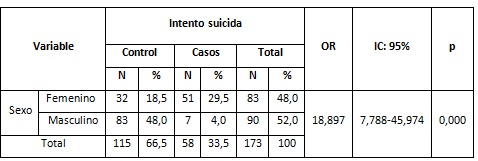

La tabla 2 pauta la distribución de los pacientes estudiados según sexo, donde se encontró que el 48,00% de los individuos estudiados eran del sexo femenino y de ellos el 29,5% intentaron suicidarse y el 18,5% no lo hicieron así mientras que el 52% del total eran del sexo masculino y de estas el 48,0% no presentaron dicha afectación y el 4,0% si mostró dicha patología. Además, se apreció que el sexo femenino incrementó el riesgo en un OR=18,897 IC95%=7,788-45,974, con un efecto significativo p=0.000 entre las variables estudiadas.

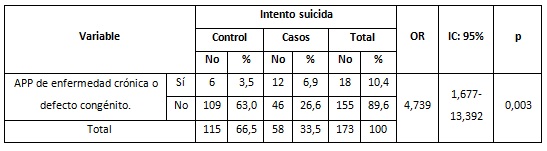

La tabla 3 resume la distribución de los pacientes estudiados perteneciente al factor de riesgo de tener antecedentes patológicos personales de enfermedad crónica o defecto congénito en la aparición del intento suicida, donde se encontró que el 89,6% de los individuos estudiados no tenían el factor de riesgo y de ellos el 63,0% no fueron afectados por el intento suicida y el 26,6% si presentaron dicha afectación. Además, se apreció que tener antecedentes patológicos personales de enfermedad crónica o defecto congénito incrementó el riesgo de que el paciente sufriera de intento suicida con un OR=4,739 IC95%=1,677-13,392 con un efecto significativo p=0,003 entre las variables estudiadas.

Tabla 3 Efecto de los APP de enfermedad crónica o defecto congénito en el intento suicida de los adolescentes estudiados.

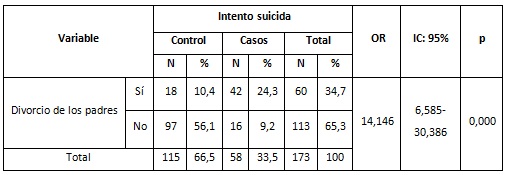

La tabla 4 sintetiza efecto del divorcio de los padres en el intento suicida de los adolescentes estudiados, donde se encontró que el 34,7% de los pacientes estudiados tenían dicho factor y de ellos el 10,4% no mostró la patología; mientras que el 65,3% del total no, y de ellos el 56.1% no tenían el factor de riesgo mientras que 9,2% sí. Además, se apreció que tener el factor de riesgo incrementó la posibilidad de que el paciente padeciera el daño con un OR=14,146 IC95%=6,585-30,386 con un efecto significativo p=0,000 entre las variables estudiadas.

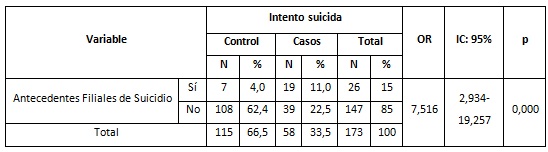

La tabla 5 muestra la distribución de los pacientes estudiados según el efecto de los antecedentes filiales de suicidio sobre el intento suicida, donde se encontró que el 85,0% de los pacientes estudiados no tenían dicho factor y de ellos el 22,5% mostró la patología; mientras que el 15,0% del total si, el 4,0% no tenían el factor de riesgo y 11% sí. Asimismo, se apreció que tener el factor de riesgo incrementó la posibilidad de que el paciente padeciera el daño con un OR=7,516 IC95%=2,934-19,257, con un efecto significativo p=0.000 entre las variables estudiadas.

Discusión

El suicidio es un hecho de causa multifactorial en el que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales y se considera como la expresión de una "falla" en los mecanismos adaptativos del sujeto al medio, provocada por una situación de conflicto actual o permanente, que genera un estado de tensión emocional. Este fenómeno es más insidioso en países de alto desarrollo tecnológico, en que las causas de muerte más importante son las llamadas “enfermedades del desarrollo”.8

La edad entre 12 a 14 años constituye un elemento fundamental para intentar un suicidio, debido a que es una edad totalmente inmadura, no se piensa nada de lo que hacen, ni se mide el riesgo. La seguridad de ellos la tiene con los propios amigos, se creen mayores, maduros, nunca demuestran que se han equivocado. Lo ven como una única salida a los problemas. A esta edad aparecen los trastornos del ánimo. Importante señalar además que ellos no tienen aún la capacidad de planear y llevar a cabo un acto suicida, se requiere de un nivel de maduración aun no alcanzado por los mismos. Se plantea que la adolescencia temprana es la de mayor riesgo debido a que es un periodo de cambios a nivel corporal, psíquico, afectivo, familiar y social, hay un cambio de la percepción de sí mismo y de los demás que comienza por los cambios corporales.9

Al analizar las tasas de suicidio por sexo, en este estudio, se halló que los varones fueron los más afectados, creando controversia con la bibliografía revisada por algunos autores, alegando que característica como la alta letalidad de los métodos que eligen para cometer el suicidio que son habitualmente el ahorcamiento y las armas de fuego, y las peculiaridades neurobiológicas y psicopatológicas particulares de cada sexo son más frecuentes en los varones así como las patologías relacionadas al espectro de la impulsividad, como los trastornos de conducta y uso de sustancias, entre otras.10

En este estudio a pesar de que existieron intentos suicidas por enfermedades crónicas asociadas y/o defectos congénitos no significó el mayor por ciento, coincidiendo con la bibliografía revisada resultando a la vez contradictorio pues a esta edad se tiene muy en cuenta la apariencia y la belleza estética. Importante no dejar de mencionarlo pues se debe educar al adolescente a convivir con estos tipos de enfermedad o defectos y así evitaríamos un pensamiento suicida por esta causa. Por ese motivo a la población pediátrica que padece alguna alteración física o psíquica se convierte inmediatamente en población de riesgo para posible prevención y tratamiento.11,12

La desintegración familiar con falta de comunicación, separación de los padres, hostilidad entre los miembros, las riñas constantes, la violencia en forma general y la ausencia física y emocional de algunos de los padres o de ambos, condiciona disfunciones familiares, relaciones con sentimientos de desesperanza, pesimismo y actitudes pasiva ante la propia vida y la no estructuración de un proyecto de vida creativo, por lo que se requiere de un trabajo conjunto de profesionales de la salud, profesores, adolescentes y familia para modificar estilos de vida. 13

En cuanto a los conflictos desencadenantes predominaron los problemas con la familia, dados por discusiones, por, uso de métodos impositivos, limitación de la independencia sobre todo en la hembra, dificultades en el manejo familiar seguido de los conflictos en la pareja fundamentalmente en el grupo de 15 a 19 años y los conflictos con la escuela.14

La violencia familiar y la falta de afecto, también figuran como factores de riesgos reales. Conocemos que la ausencia de afecto, de cohesión, de armonía y la presencia de la violencia entre los miembros de la familia son elementos relevantes en el origen de la conducta suicida y en la ejecución del intento, convirtiéndose el hogar en un escenario poco agradable para la convivencia feliz del adolescente, motivos suficientes que lleva a estos a rechazar a los miembros de la misma, a limitar su comunicación con ellos y por tanto a no disfrutar de su apoyo que de este grupo social debiera recibir. 10,14,15

Conclusiones

Existió asociación entre el factor sexo y el divorcio de los padres teniendo una relación estadísticamente significativa e incrementando el riesgo de que los pacientes cometieran intentos suicidas. La edad, los antecedentes de enfermedades crónicas y los antecedentes filiares suicidas guardaron una relación estrecha con el riesgo del intento suicida. El modelo de regresión logística nos permitió identificar la asociación de estos factores de forma independiente.