Introducción

La vesícula en porcelana o hialino calcinosis1 de vesícula fue descrita por primera vez en 1929 para describir la decoloración azulosa y la consistencia quebradiza de una vesícula biliar con calcificación extensa de su pared. La calcificación intramural de la vesícula es rara, con una incidencia reportada de 0,06 a 0,8 % de las colecistectomías realizadas. Su causa es desconocida, aunque se hace referencia a una manifestación inusual de la colecistitis crónica.2

Por la poca frecuencia de esta entidad se presenta el caso de un hallazgo incidental realizado durante la autopsia de un individuo que falleció por bronconeumonía bilateral abscedada, con el objetivo de realizar la comunicación de un caso de vesícula en porcelana y revisar la literatura.

Como contribución a la rara presentación de la vesícula en porcelana se presenta un caso recientemente diagnosticado en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico “Joaquín Albarrán” de La Habana y se realiza una búsqueda de la literatura en idioma inglés y español a través de las bases de datos MEDLINE, PubMed, ELSEVIER y SciELO, con un total de 26 publicaciones encontradas entre 1999 y 2018.

Presentación del caso

Paciente con número de historia clínica: 289025, masculino, de 73 años de edad, con antecedentes de asma bronquial, que fue ingresado en el servicio de Medicina Interna por cuadro respiratorio, interpretado como una bronconeumonía, para lo cual llevaba tratamiento antibiótico. Al cuarto día de su ingreso falleció. Cuando se le realizó la autopsia se reveló como causa directa de muerte una bronconeumonía bilateral severa abscedada, además se constató: esplenomegalia (18,5 x 7,8 cm) con absceso que ocupa tercio inferior del bazo, esteatosis hepática marcada y vesícula biliar blanca nacarada de 11 x 5,5 cm, que a su apertura se observa salida de líquido claro de aspecto mucoso, presencia de dos formaciones litiásicas cada una de 1,3 cm de diámetro, pared de 0,7 cm y pérdida total de aspecto afelpado de la mucosa (Figura 1).

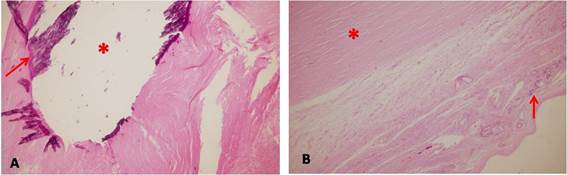

En el estudio histológico con hematoxilina y eosina, se observaron los siguientes elementos: escasas fibras musculares atrapadas en abundantes haces de tejido conjuntivo entre los cuales se observan de forma difusa, depósitos amorfos basófilos que se corresponden con depósitos de calcio. Se observó epitelio mucoso escaso atrófico. (Figura 2A y 2B).

Fig. 2A Depósito cálcico en la pared de la vesícula (flecha) que al corte histológico produce un artefacto por rotura (*). 2B. Mucosa con escasas glándulas atróficas (flecha) y pared de la vesícula engrosada con abundante fibrosis (*).

Dichos hallazgos anatomopatológicos se corresponden con el diagnóstico de vesícula en porcelana.

Discusión del caso

El término de vesícula en porcelana (VP) se basa en presencia a nivel de la pared de la vesícula biliar con amplia infiltración y reemplazo de ésta por calcio.3) Fue descrita como tal, por primera vez en 1929.4

Esta entidad se presenta con mayor incidencia en la sexta década de la vida2, aunque hay publicaciones que describen una edad media en el momento del diagnóstico de 32 a 70 años5, afecta con mayor frecuencia a pacientes del sexo femenino (relación 5:1) y tiene una fuerte asociación con la litiasis vesicular (hasta en 90 %). El padecimiento se presenta con pocos síntomas, generalmente dolor intermitente en el hipocondrio derecho.2

Etiológicamente se considera la calcificación vesicular como la etapa final de un proceso de inflamación crónica.1) Otras hipótesis sostienen que esta dolencia está dada por alteraciones en el metabolismo del calcio. Algunos autores describen su asociación con giardiasis. Otra posibilidad sería su relación con una secuela de una colecistitis crónica xantogranulomatosa.6

Fataar et al describieron granulomas de vesícula biliar calcificados en infestación esquistosomal lo cual es posible observar en pacientes de áreas endémicas.7

Clínicamente, Stephen et al., en 44 pacientes con VP, notaron que los síntomas inespecíficos de una vesícula biliar calcificada incluían dolor abdominal (47 %), , náuseas y vómitos (16 %), dolor abdominal y fiebre (9 %), dolor abdominal e ictericia (5 %) y anorexia, náuseas y vómitos (5 %), sin embargo, el 18 % de los pacientes eran asintomáticos. El desarrollo de cáncer de vesícula biliar (CaVB) además de VP se asocia con otros factores de riesgo, que incluyen cálculos biliares >3cm de tamaño, fístulas colecistoentéricas, una unión páncreas ticobiliar anómala, adenomas o pólipos de vesícula biliar, quistes de colédoco, exposición ocupacional a carcinógenos e infecciones crónicas por Salmonella typhi.8

Existe una asociación bien documentada entre la VP y el desarrollo de CaVB.9) Series publicadas entre los años 1950 y 1960 avalan que la VP puede observarse con frecuencia en pacientes con cáncer de vesícula, aunque recientemente se ha desestimado este tipo de relación.

Su relación con el adenocarcinoma vesicular se ha reportado de manera muy variable, con cifras que van del 7 al 62 %; sin embargo, Towfigh et al, en un estudio publicado en 2001, no encontraron ningún caso de adenocarcinoma vesicular en pacientes con VP.2

En la actualidad, recientes revisiones sugieren que la relación entre cáncer y VP es mucho menor a la que se sugería décadas atrás. En una revisión de 10 741 pacientes colecistectomizados de los cuales 88 fueron diagnosticados con cáncer de vesícula ninguno mostró calcificación o algún tipo de relación con vesícula en porcelana y 15 (0,14 %) pacientes colecistectomizados presentaron vesícula en porcelana, donde ninguno de estos se relacionó con cáncer de vesícula.4

Schnelldorfer en una revisión sistemática reciente, que incluyó 111 artículos que detallan 340 pacientes con calcificación de la pared de la vesícula biliar, se halló que la incidencia de malignidad fue del 21 %.10

Otro aspecto que apunta hacia la no asociación entre VP y carcinoma de vesícula es la disminución reciente en la incidencia informada de este entre los pacientes con VP.11

Aunque la mayoría de las vesículas biliares de porcelana se observan incidentalmente en las radiografías simples del abdomen. Los hallazgos ecográficos pueden imitar a los vistos con una vesícula biliar no funcional, cálculo grande y colecistitis enfisematosa.12

La extensión de la calcificación en las vesículas biliares pueden ir desde pequeñas placas focales restringidas a la capa de la mucosa y sus espacios glandulares hasta la afectación del espesor total de la pared de la vesícula biliar, reemplazando la capa muscular con fibrosis calcificada y conduciendo a la posterior denudación de la mucosa.13

Ecográficamente las calcificaciones de la vesícula se han clasificado en tres tipos según la extensión y la naturaleza de la calcificación:

el tipo I se caracteriza por una estructura semilunar hiperecoica con sombra acústica posterior.

el tipo II muestra una estructura ecogénica curvilínea con sombra acústica.

el tipo III se caracteriza por grupos irregulares de ecos con sombra acústica posterior.14

Histológicamente, puede ser difícil diferenciar patológicamente un carcinoma primario calcificado de la vesícula biliar de un carcinoma que surge en una vesícula biliar de porcelana porque no hay hallazgos patológicos o descripciones para las calcificaciones observadas en los casos reportados previamente de carcinoma que surgen en la vesícula biliar de porcelana. Los patrones de calcificación con una forma continua amplia a lo largo del estroma fibroso pueden ser útiles para el diagnóstico diferencial.3

Consideraciones finales

La identificación de la vesícula en porcelana es un diagnóstico incidental, durante el estudio del paciente por otro padecimiento, en su mayoría neoplásico o en la autopsia. La evidencia reciente demostró que el riesgo potencial de desarrollar tumores malignos a partir de la VP es mucho menor de lo que se creía anteriormente. Su relación con el cáncer de vesícula presenta controversias, el riesgo de cáncer es documentado por diferentes series.