Introducción

El nuevo siglo se ha caracterizado desde sus inicios por una problemática de salud que va desde un incremento de la resistencia microbiana hasta la aparición de nuevas enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, como ha sido la COVID-19.1,2

El coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo, abreviado SARS-CoV-2, pertenece a la numerosa familia de los coronavirus, algunos de los cuales causan enfermedades en las personas [por ejemplo: el resfriado común, el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), y otros que se propagan entre mamíferos y aves]. El SARS-CoV-2 fue aislado inicialmente en pacientes relacionados con un mercado en la ciudad de Wuhan, China a fines de 2019.3,4

A finales de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19) como una emergencia de Salud Pública de importancia internacional y afirmó la existencia de alto riesgo de diseminación de la enfermedad a otros países del mundo y la reconoció, además, como pandemia el 11 de marzo de ese mismo año.5,6

El virus ha causado una pandemia que ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo. Constituye la más grande desde la Gripe Española, ocurrida a principios del pasado siglo.7

Esta pandemia afecta a comunidades y economías sin precedentes en todo el mundo, aunque cada país responde a la misma amenaza con diferentes medidas. Este hecho hace que las curvas epidemiológicas de los países afectados se comporten de manera distinta y que el costo social y económico de las respectivas respuestas pueda ser diferente.8

El espectro clínico en los pacientes infectados por SARS-CoV-2 es amplio, incluye desde asintomáticos hasta neumonías graves e incluso la muerte. Los síntomas que se han reportado, en particular, son: tos seca, fiebre o febrícula, disnea, mialgia y fatiga, cefalea, dolor faríngeo, dolor lumbar, rinorrea, anosmia, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos.5

Hasta el 31 de marzo de 2021 se ha expandido a 190 países, se reporta un total de 129 192 365 casos confirmados y 2 821 472 muertes en el planeta. La región de las Américas presenta un panorama más comprometido con su población, al presentar 56 826 320 de casos y 1 366 437 fallecidos. Cuba en esta fecha presenta 76 276 casos confirmados y 425 fallecidos, según reportes del Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap).8)

En la provincia de Guantánamo el primer caso se diagnosticó el 29 de marzo de 2020 y se intensificó a inicios del año 2021, presentando su mayor tasa de incidencias; se declaró el 16 de enero de 2021 en fase de transmisión autóctona.9)

Debido a la importancia del tema y en ausencia de estudios similares a nivel local, se realiza esta investigación con el objetivo de caracterizar clínica y epidemiológicamente pacientes con COVID-19 del Policlínico Universitario ¨Emilio Daudinot Bueno¨, de Guantánamo.

El estudio pretende aportar evidencias para estar al tanto de cómo realizar acciones oportunas y un análisis clínico-epidemiológico adecuado para el control de la enfermedad.

Método

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo sobre las características clínico-epidemiológicas de los 492 pacientes diagnosticados con COVID-19 en el Policlínico Universitario “Emilio Daudinot Bueno” de la provincia de Guantánamo durante el período de diciembre de 2020 a marzo de 2021, con el objetivo de caracterizar su comportamiento.

Se estudiaron las siguientes variables: grupos de edad, sexo, consejo popular, fuente de infección, presencia o no de síntomas y signos, como son: fiebre, tos, disnea, malestar general, dolor de garganta, cefalea, congestión nasal, anosmia y dolor lumbar.

La información fue obtenida de la Vicedirección de Higiene y Epidemiología del Policlínico Universitario “Emilio Daudinot Bueno” y fue procesada a través de una base de datos Excel. Se utilizó el paquete estadístico MINITAB 16.0 MEDCAL para Windows, además, del método del conteo simple y de la prueba Chi-cuadrado, el cual reflejó los datos en números absolutos y porcentajes.

Para la conducción de este estudio se tuvieron en cuenta los principios éticos para la investigación en humanos establecidos en la Declaración de Helsinki. No se reveló bajo ningún concepto la identidad de los pacientes. La información se obtuvo para ser utilizada solamente con fines investigativos.

Resultados

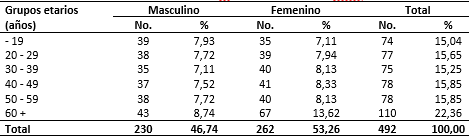

Hubo predominio del grupo de edad mayores de 60 años con un total de 110 pacientes para un 22,35 % (Tabla 1), seguido del grupo de 40-49 y 50-59 años con un total de 78 pacientes para un 15,85 %. Las diferencias según sexo mostraron un discreto predominio del femenino sin diferencias significativas (p >0,05)

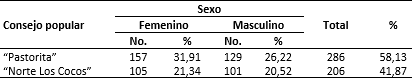

La tabla 2 muestra mayor incidencia en el consejo popular “Pastorita” con un total de 286 casos para el 58,13 %, con predominio del sexo femenino sobre el masculino.

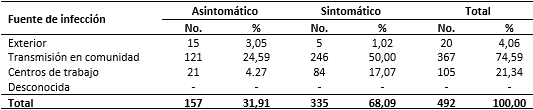

La transmisión en la comunidad fue la fuente de infección con mayor incidencia con 367 casos (74,59 %), seguida de la trasmisión en los centros de trabajo con 105 pacientes (21,34 %); solo se hallaron 20 con fuente de infección en el exterior (4,06 %) y no hubo pacientes con transmisión desconocida. Predominaron los pacientes sintomáticos 335 (68,09 %). (Tabla 3)

Tabla 3 Pacientes positivos a la COVID-19 según síntomas y fuente de infección

Fuente: base de datos.

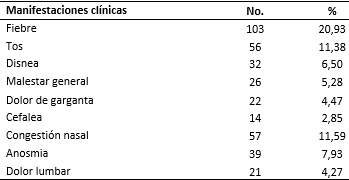

En la tabla 4 se observa la fiebre como manifestación clínica importante con un total de 103 pacientes (20,93 %), seguido de la congestión nasal (11,59 %) y la tos (11,38 %). Es importante señalar la presencia de 39 casos con anosmia para el 7,93 %.

Discusión

En los pacientes diagnosticados con COVID-19 del Policlínico Universitario “Emilio Daudinot Bueno”, predominaron los mayores de 60 años de edad. Se plantea que a pesar de que la circulación de los adultos mayores está restringida por motivo de que son un grupo de riesgo importante para la COVID-19, los adultos más jóvenes se ocupan de abastecer y suplir las necesidades hogareñas, por lo que estos circulan más frecuentemente. El resultado del estudio responde y está en relación con la dependencia de los mismos con los adultos jóvenes, debido a que muchos permanecen bajo su cuidado.

En Cuba prevalece la característica de convivencia multigeneracional.2) Se observó en este grupo poblacional una disminución de la percepción de riesgo al incumplir las medidas de aislamiento social.8 La bibliografía consultada demuestra una variación en la edad de diagnóstico. En el estudio realizado por Cobas2, hubo predominio del grupo de 41 a 60 años (52,9 %). Ferrer10 registró el grupo de 18 a 34 años con la mayor incidencia y, en los 425 casos confirmados por Aragón y otros11, presentaron una mediana de edad de 59 años, con rangos en 15 a 89 años.

Otro estudio realizado por Beldarrain, et al.12 encontraron que el predominio de los casos fue de mayores de 60 años y el sexo femenino el de mayor peso, coincidiendo con nuestro estudio. En otros estudios consultados prevaleció el sexo masculino y los mayores de 60 años en la pesquisa de infección respiratoria alta y predominó el grupo de edades entre 19 y 39 años entre los casos positivos, datos que no coinciden con este estudio.

En cuanto a la relación del sexo y el diagnóstico de la COVID-19, los hombres mantienen escasa permanencia en la vivienda, lo que implica menor distancia entre las personas y las mujeres se ocupan más de salir y adquirir los insumos del hogar. La prevalencia del sexo masculino es destacada por varias investigaciones10,13,14, lo que difiere de nuestra investigación.

Respecto al sexo, Aragón11 plantea que existe poca evidencia en relación al sexo y la infección por el virus, por lo que esta escasa información limita la teorización sobre el tema. Ferrer, et al.10 en su estudio realizado en Santiago de Cuba, encontraron predominio del sexo masculino. En un inicio se evidenció el predominio del sexo masculino y, luego, varió para predominar el sexo femenino, coincidiendo con los datos de este estudio.

La división administrativa del gobierno municipal en el área Norte se encuentra dividida en dos consejos populares, se destaca que en “Norte Los Cocos” es una zona con menor población y presenta el menor porcentaje de confirmación. El consejo “Pastorita" presenta mayor número de manzanas y, por ende, más población, sumado a la cantidad de comercios donde existe en ocasiones concentración de personas, a pesar de las medidas orientadas y la participación activa en el cumplimiento de las mismas por los consejos de defensa.11,14

En los confirmados por la COVID-19 de este estudio predominó como fuente de infección la transmisión en la comunidad. En muchos países predomina la hipótesis de que la COVID-19 es una enfermedad altamente infecciosa y se propaga rápidamente en la sociedad.11 Estudios realizados por Beldarraín, et al.12 observaron que el 23 % de la fuente de infección ocurrió en el exterior y 76,7 % en el país. Por su parte, Ferrer, et al.10 plantean que el 79,7 % de los pacientes con COVID-19 fueron de transmisión autóctona, coincidiendo con el estudio realizado.

El cuadro clínico producido por el SARS-CoV-2 es variable, pero la fiebre, tos seca y disnea son las manifestaciones más frecuentes en todas las series.12) En los casos positivos a la COVID-19 en este policlínico de Guantánamo predominaron la fiebre, la congestión nasal y la tos, en ese orden de frecuencia. Se presenta bastante a menudo sin síntomas y puede pasar inadvertida.15 En Guantánamo, 31,91 % de los pacientes positivos no presentó síntomas al momento del diagnóstico. Una de las razones que mantiene la atención de epidemiólogos, científicos y autoridades sanitarias y políticas es la transmisión del virus por personas que no desarrollen la sintomatología de la COVID-19, los que usualmente escapan a la vigilancia de salud y se comportan como transmisores silentes de la enfermedad.12

Estudios citados por Velázquez, et al.6 en su investigación reportan que en China, los pacientes asintomáticos se comportaron asintomáticos en Shenzen (23 %); Wuhan (20 %) y el resto del país (13 %). Resaltar que un estudio llevado a cabo en Islandia, en el que la pesquisa molecular del genoma viral en el 10 % de la población general encontró un 50 % de individuos portadores sin síntomas y Cobas y otros2 presentaron como sintomatología más representativa el malestar general (13,23 %), fiebre (11,76 %), tos seca y disnea (10,29 %), dolor de garganta (7,35 %), cefalea (5,88 %) y anosmia (1,47 %). Ferrer, et al.10 en su estudio encontraron la tos (60 %), fiebre (34,5 %), falta de aire (21,8 %), cefalea (20 %), astenia (18,2 %), obstrucción nasal (14,6 %), expectoración y dolor de garganta (12,7 %), secreción nasal y malestar general (7,3 %), vómitos y artromialgias (5,4 %), pérdida del gusto, olfato, diarreas, escalofríos, estornudos (3,6 %) y dolor ocular (1,8 %).

La humanidad sufre hoy una situación grave, la COVID-19, provocada por un virus poco conocido, el SARS-CoV-2, sigue cobrando vidas humanas y las estadísticas actuales hacen pensar que se mantendrá la situación internacional. La Organización Mundial de la Salud hace referencia a que no va a desaparecer, lo cual implica que la humanidad tendrá que prepararse para enfrentar prospectivamente esta realidad, que complica más la situación epidemiológica de los diferentes países.7

Como limitaciones del estudio se encuentra que la base de datos limita el alcance preventivo de las acciones de salud.

Los autores reconocen el valor y la calidad en las acciones de la Atención Primaria de Salud en el enfrentamiento a la pandemia y el estudio realizado demostró que es necesario conocer y caracterizar la enfermedad para continuar elevando la calidad de atención desde la promoción y prevención, las acciones intersectoriales y que las personas reciban un tratamiento integral.

Conclusiones

Conocer y comprender las características clínico-epidemiológicas que se asocian a la COVID-19 es de suma importancia para una adecuada implementación de los planes establecidos para el control de la enfermedad en la Atención Primaria de Salud, con la participación activa de los consejos populares y la comunidad.