Introducción

La antropometría valora con integralidad las dimensiones y composición del organismo humano, lo que posibilita el diagnóstico del estado nutricional de individuos y poblaciones, además, de la evaluación de disímiles factores de riesgo.

El sobrepeso y la obesidad son reconocidos como factores de riesgo significativos para diversas enfermedades, como las enfermedades cerebrovasculares (ECV) y la diabetes mellitus (DM), que se sitúan entre las principales causas de muerte en el mundo.

La obesidad se asocia a diferentes comorbilidades, entre las que resaltan la hipertensión arterial (HTA), insulinorresistencia, las ECV, la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), la esteatosis hepática no alcohólica, algunos tipos de neoplasias, los trastornos afines a la movilidad y la apnea obstructiva del sueño, entre otros.1

América Latina, en concordancia con los informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es la región más obesa universalmente, donde se relaciona la obesidad con aproximadamente el 75 % de las muertes por Enfermedades No Transmisibles (ENT), así como con un tercio de los fallecimientos en el rango etario comprendido entre los 30-69 años y representa, a su vez, la principal causa de mortalidad prematura y evitable.2,3,4

En Chile, por ejemplo, en el período 2016-2017 la prevalencia de obesidad reporta un 31,2 %, de acuerdo con la encuesta nacional de salud.5

Ecuador evidencia notables cifras de empleados con malos hábitos alimenticios y malnutrición por exceso (obesidad), los cuales también presentan HTA.6

Bajo la óptica del ambiente laboral, hay evidencias que establecen nexos entre la obesidad y la disminución en los resultados profesionales, al ocasionar ausentismo laboral y originar costos generados por la atención médica en las instituciones, esencialmente por su secuela negativa sobre la salud de los empleados, al causarles diversas enfermedades como las ENT.7

Existe controversia entre la capacidad del índice de masa corporal (IMC) para distinguir la masa muscular del tejido graso, dado que dos sujetos pueden mostrar similar puntación de IMC y poseer diversas distribuciones corporales, uno de ellos con predominio de la masa muscular y el otro con superior masa grasa8, los autores del presente estudio lo consideran uno de los indicadores con mayor fuerza de asociación con el porcentaje de grasa corporal y se apoya en criterios de clasificación suficientemente estandarizados; además, es de cómoda estimación con el uso de instrumentos viables al nivel de atención primaria (estadiómetro y báscula).

El incremento del IMC se relaciona con problemas ascendentes para la estabilización de los síntomas depresivos; consecuentemente, se debe controlar el peso corporal para la mejora de los síntomas depresivos.9

Todo lo antes mencionado evidencia la actualidad, importancia y pertinencia de la presente investigación, que acomete solucionar un problema caracterizado por el desconocimiento de la obesidad y sobrepeso del personal administrativo, particularmente, en el género de los sujetos del entorno universitario de Ecuador10, para así generar un conocimiento que abra las puertas a nuevos estudios dentro de esta línea de investigación, bajo un criterio analítico para la intervención en la realidad ecuatoriana.11

En este contexto, el objetivo del estudio es comparar el índice de masa corporal (IMC) por género, en el personal administrativo de la matriz de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), en la ciudad de Ambato, Ecuador.

Los investigadores parten de la hipótesis de que existen diferencias entre el IMC del personal masculino y femenino.

Método

Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal, prospectivo, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), situada en la ciudad de Ambato, en Ecuador, durante el periodo noviembre-diciembre de 2018.

El estudio correspondió al nivel relacional y la hipótesis planteada se enfocó inicialmente a dos colas, dejando la posibilidad para otros estudios complementarios que planteen una hipótesis de una sola cola o unilaterales.

Se asumió el criterio de que cada estudio debe tener una sola hipótesis principal coherente con el objetivo principal de estudio, que es el único inferencial y las hipótesis siempre son inferenciales.

La población de estudio comprendió al personal administrativo (básicamente personal de oficina, de servicios y obreros) en la matriz de dicha institución académica. No fue necesario calcular una muestra, dado que se trabajó con toda la población, conformada por 130 sujetos, que cumplieron con los criterios de inclusión siguientes: ser personal administrativo en la matriz Ambato de UNIANDES y dar su consentimiento informado para participar en el estudio. Mientras que como de exclusión se tuvieron en cuenta aquellos que se encontrasen o tuviesen que salir fuera de la ciudad durante el periodo de estudio y aquellos del sexo femenino en estado de gestación, en cuyos casos no se encontró ningún sujeto.

Todos los participantes fueron informados del objetivo del estudio y participaron en el mismo voluntariamente. Se garantizó la confidencialidad de los datos. Se tuvo la autorización de la doctora responsable de la salud ocupacional en la institución. Los procedimientos y métodos que se utilizaron consumaron los estándares de principios éticos para la investigación médica en seres humanos de la Asociación Médica Mundial, divulgados en la Declaración de Helsinki (1964) y sus ulteriores actualizaciones de Tokio 1975; Venecia 1983; Hong Kong 1989; Somerset-West 1989; Edimburgo 2000.

La variable aleatoria de supervisión fue el IMC (división del peso en kilogramos entre la talla al cuadrado en metros (kg/m2), y la variable asociada (fija) de conformación de los grupos fue el género (masculino y femenino).

Como variables de caracterización se utilizaron las siguientes: peso (masa corporal en kg), talla (estatura en cm), edad en años y % MG (porcentaje de masa grasa según la bioimpedancia).

Las mediciones se efectuaron durante el horario laboral, con la garantía de la confidencialidad de la información. Se utilizó como instrumentos mecánicos especializados, una báscula con tallímetro, marca Detecto, modelo 339, con una precisión de 50 g (peso) y 1 mm (talla) correspondientemente; además, de un impedanciómetro de alta precisión, marca Inbody 770, con un método segmental directo de análisis de impedancia bioeléctrica multifrecuencia, para estimar el porcentaje de masa grasa (%).

Los procedimientos empleados para medir la talla, el peso, y la bioimpedancia eléctrica se consumaron con el sujeto descalzo y vestido con una bata de papel desechable, bajo las directrices de médicos competentes para estas acciones.

La medición del peso y la talla se efectuó a partir de los criterios de Lohman12, puntualizados en el año 1988, a través del “Manual de referencia de estandarización antropométrica”.

La medición con el impedanciómetro marca Inbody 770 se efectuó en horario matutino, luego de explicarle a los sujetos participantes en el estudio diversas precauciones como, por ejemplo, conservar la posición de pie erguidos durante 5 min, no ingerir alimentos 4 horas previas a la medición, no efectuar ejercicios físicos durante 12 horas previas, no ingerir alcohol 24 horas precedentemente, orinar media hora previa a la medición. Además, se higienizó con un paño levemente húmedo las palmas de las manos y los pies a cada sujeto, con la precaución de no dejarlas totalmente secas.

Conjuntamente, el evaluador no contactó con los participantes durante la medición para evitar interferencias, y explicó que se siguieran las instrucciones mostradas en la pantalla el equipo. En estas condiciones se les pidió escalar en el mismo, tomar los electrodos, ubicando el dedo pulgar sobre el electrodo oval y el resto de los dedos rodeando la superficie del electrodo de mano por su lado inferior, manteniendo los brazos rectos y apartados sin tener contacto con el resto del cuerpo, los muslos separados, los pies descalzos sobre la placa, los talones situados sobre los electrodos de suelas posteriores y no moverse hasta que el equipo finalizara la valoración de su composición corporal.

El % MG valorado mediante la bioimpedancia, se midió de brazo a brazo en la parte superior del tronco de cada sujeto, manteniéndose las piernas con una separación aproximada entre 35° y 45°, así como los brazos extendidos hacia el frente, en un ángulo recto (90°) en relación con la vertical del cuerpo, sin que se doblaran los codos.

Se utilizó como escala de medición del IMC la proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), considerando el IMC bajo peso (≤ 18,50 kg/m2); normal (18,50-24,99 kg/m2); sobrepeso (25,00-29,99 kg/m2); y obesidad (≥ 30,00 kg/m2).13

La intención analítica fue la prueba de hipótesis, por lo cual se siguió el procedimiento del ritual de la significancia estadística siguiente:

Formulación de la hipótesis:

H0: no existen diferencias entre el IMC del personal masculino y femenino (de homogeneidad).

H1: si existen diferencias entre el IMC del personal masculino y femenino (de diferencias).

Nivel de significancia: 5 % (0,05)

Elección de la prueba estadística: prueba t de Student para muestras independientes.

Estimación del p-valor.

Toma de decisión: si el p-valor es ≤ 0,05 se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis del investigador (H1).

Tener en cuenta que el tipo de variable de resultado era numérica (continua) y que el propósito del estudio era demostrar diferencias entre dos grupos de muestras independientes (entre las medias de estos). Se empleó como procedimiento estadístico paramétrico la t de Student para muestras independientes.

Se tuvo en cuenta como supuestos de la estadística paramétrica que la variable de resultado fuese cuantitativa, tener más de 30 participantes (en este caso fueron 130), que los datos tuvieran una distribución normal (por tratarse de muestras mayores o iguales que 50 se empleó la prueba Kolmogorov-Smirnov con la corrección de significación de Lilliefors), así como la homocedasticidad (se utilizó la prueba de Levene de igualdad de varianzas). Para el análisis de datos se utilizó el software SPSS Inc. Versión 28.0.1.1.

Para definir si los datos no seguían una distribución normal se comparó el p-valor con el nivel de significancia, asumiendo que habitualmente un nivel correspondiente a 0,05 es conveniente y evidencia una inseguridad de 5 % de concluir que los datos que se analizan no muestren una distribución normal, cuando efectivamente sí lo hacen.

Para el contraste de hipótesis correspondiente al análisis de la normalidad, se partió de la hipótesis de que la distribución de la variable aleatoria IMC era distinta a la distribución normal, por lo que de cumplirse la misma, no se cumpliría este supuesto, lo cual se verificó con la prueba de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de significación de Lilliefors.

Resultados

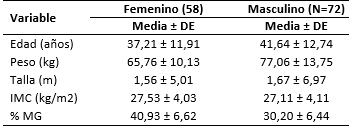

De los 130 participantes, resaltó el predominio del género masculino en edad, peso y talla, con superioridad del género femenino en los valores correspondientes al IMC y el % MG. (Tabla 1).

Para detallar más la caracterización del IMC en la población estudiada, el mismo se desglosó por géneros y por su tipología y se obtuvo IMC normal en 35 sujetos (26,9 %), de ellos: 17 del género femenino (48,6 %) y 18 del género masculino (51,4 %). Además, se evidenciaron 95 participantes en el estudio (73,1 %) con rangos de IMC (≥25 kg/m2) y se comprobaron 69 administrativos (72,6 %) con sobrepeso, de los cuales 31 (44,9 %) correspondieron al género femenino y 38 al masculino (55,1 %). Igualmente, se clasificaron como obesos 26 sujetos (27,4 %): 10 (38,5 %) fueron del género femenino y 16 (61,5 %) del género masculino.

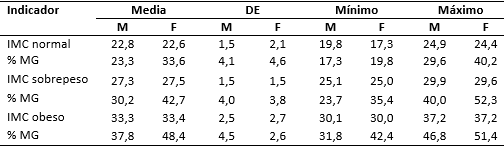

Por otra parte, el desglose del % MG según el género (Tabla 2) entre los 130 sujetos estudiados, se obtuvieron valores de grasa corporal normales en 7 (5,4 %) y % MG elevados en 123 (94,6 %). De los 58 sujetos del género femenino evaluados, la totalidad mostró cifras elevadas del % MG; mientras que, entre los 72 representantes del género masculino, 65 (90,2 %) obtuvo dígitos del % MG elevados y 7 (9,7 %) fueron normal.

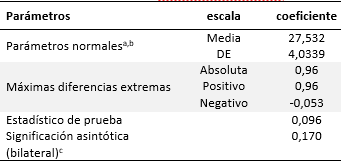

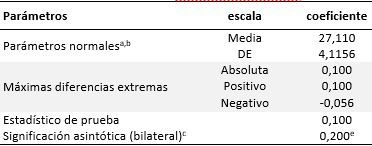

El estadístico de la prueba Kolmogorov-Smirnov para el IMC se aplicó para cada género por separado, y arrojó los resultados reflejados en la tabla 3 y la tabla 4.

Tabla 3 Resultado de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov del IMC para el género masculino

Leyenda: N=72 a. La distribución de prueba es normal, b. Se calcula a partir de datos, c. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: análisis estadístico. p ≤ 0,05

Tabla 4 Resultado de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov del IMC para el género femenino

Leyenda: N=58; a. La distribución de prueba es normal; b. Se calcula a partir de datos; c. Corrección de significación de Lilliefors; d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera

Fuente: análisis estadístico. p ≤ 0,05

El contraste de hipótesis correspondiente a la prueba de normalidad tuvo el propósito de demostrar la distribución normal del IMC en cada género y fue el siguiente:

Formulación de la hipótesis:

H0: la distribución de la variable aleatoria IMC no es distinta de la distribución normal (de homogeneidad).

H1: la distribución de la variable aleatoria IMC es distinta de la distribución normal (de diferencias).

Nivel de significancia: 5 % (0,05)

Elección de la prueba estadística: Kolmogorov-Smirnov (con la corrección de significación de Lilliefors).

Estimación del p-valor: género masculino (0,170) y género femenino (0,200).

Toma de decisión: como el p-valor no es ≤ 0,05 en ninguno de los dos casos, no se acepta la hipótesis del investigador (H1), por lo que no hay elementos para rechazar la hipótesis nula (H0). Se asume entonces que los resultados de los dos grupos por separado evidenciaron que sí existió normalidad de los datos.

La prueba de Levene de igualdad de varianzas dio un valor de 0,005 y un p-valor de 0,945, por lo que se asumieron varianzas iguales.

Una vez confirmado todos los supuestos de la estadística paramétrica, se procedió con el procedimiento estadístico paramétrico t de Student para muestras independientes.

Al darle cumplimiento a la intención analítica de la prueba de hipótesis, el cumplimiento del procedimiento del ritual de la significancia estadística quedó expresado de la forma siguiente:

Formulación de la hipótesis:

H0: no existen diferencias entre el IMC del personal masculino y femenino (de homogeneidad).

H1: sí existen diferencias entre el IMC del personal masculino y femenino (de diferencias).

Nivel de significancia: 5 % (0,05)

Elección de la prueba estadística: prueba t de Student para muestras independientes (el valor del estadístico fue de 0,5870.

Estimación del p-valor: 0,279 (magnitud del error correspondiente a la significancia asintótica bilateral).

Toma de decisión: como el p-valor fue mayor que 0,05, no existieron evidencias para rechazar la hipótesis nula, por lo que se concluyó que no existen diferencias entre el IMC del personal masculino y femenino.

Discusión

En la población estudiada existió una alta prevalencia de IMC de sobrepeso u obesidad en el personal administrativo de ambos géneros. En cuanto al % MG, se evidenció predominio en el género femenino.

La alta prevalencia de sobrepeso y obesidad concordó con el informe de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en Ecuador, que estima una prevalencia en el 73 % de las personas; sin embargo, describe los valores más elevados en el género femenino (65,5 %) que en el masculino (60 %).

Entre los sujetos con IMC de sobrepeso y obesidad, la totalidad expuso un % MG elevado. No obstante, se evidenció que una elevada proporción con IMC normal presentó elevados niveles de % MG, lo cual se reconoció como obesidad con peso normal. Básicamente, al valorar el estado nutricional a través de las variables IMC y % MG, surgieron contrastes significativos en el porcentaje de sujetos, cifras significativas que pueden llevar a un diagnóstico equívoco de obesidad.

Diversos estudios utilizan variados métodos para evaluar el estado nutricional, al comparar el IMC con métodos antropométricos, la bioimpedancia eléctrica, la absorciometría de rayos X de energía dual (DEXA); todos expresan la escasa especificidad del IMC al determinar la obesidad, especialmente, por la restricción que tiene para distinguir los diferentes componentes corporales como las masas magras.

Respecto a la hipótesis que se empleó, fue una proposición que intentó explicar los hechos que se formularon al comienzo del estudio mediante una suposición o conjetura verosímil que requirió probarse. En este caso, al considerar que el propósito del estudio es la comparación, entonces la hipótesis alterna declaró las diferencias. H1 indicó que los dos géneros son diferentes; la hipótesis nula, oponiéndose a la hipótesis alterna, planteó que los grupos que se compararon no son diferentes, lo cual representó el sistema de hipótesis que más se difundió, donde H1 denotó las diferencias y H0 denotó las igualdades.

Los resultados fueron similares a los evidenciados en un estudio desarrollado en Chile, en la Universidad de Concepción, donde existen ligeras divergencias en el IMC promedio de ambos géneros (femenino 26,60 ± 4,90 kg/m2 y masculino (29,97 ± 5,47 kg/m2). Otro estudio chileno, desplegado en la Universidad Austral, evidencia valores medios del IMC similares entre el género masculino (29,10 ± 3.8 kg/m2) y el femenino (27,6 ± 4.7 kg/m2). Igualmente, en un centro de educación superior colombiano, muestra similitudes en el IMC promedio entre el género masculino (26,3 ± 3,0 kg/m2) y el femenino (27,3 ± 3,5 kg/m2).14,15,16

En el presente estudio el IMC fue significativo en la mayoría del personal administrativo de UNIANDES, con prevalencias marcadas de sobrepeso frente a obesidad, básicamente en el género masculino. Estos resultados exponen similitudes con los alcanzados en un estudio desarrollado en una universidad del noreste mexicano, en el que se verifican cifras superiores de sobrepeso en el género masculino (16,1 %) respecto al femenino (13,2 %), además, en relación con la obesidad en el género masculino (45,8 %) y el femenino (22,4 %). También existen similitudes con otro estudio que se efectúa en la Universidad Nacional de Trujillo (Perú), que refleja una prevalencia de sobrepeso (sin citarse el género), donde el 52 % del personal administrativo presenta sobrepeso. Sin embargo, no es coincidente con un estudio ecuatoriano en la Universidad Estatal de Milagro, donde se establece un IMC ≥25 kg/m2, predominante en el género femenino (67 %) frente al masculino (33 %).17,18,19

Los estudios de bioimpedancia eléctrica evalúan las propiedades eléctricas tisulares y se ejecutan inicialmente en el año 1962 por Thomasset; se precisa asumir cada vez más este método diagnóstico en el campo de la salud pública, dados sus aportes relevantes que permiten la valoración de las transformaciones nutricionales en pacientes hospitalizados, así como el control de los riesgos nutricionales en pacientes en estado ambulatorio.

Existe un creciente grupo de investigadores que reconoce la importancia de la impedancia en la contribución a la estimación clínica y los estudios predictivos de las enfermedades, como una técnica confiable, rápida, no invasiva y de fácil aplicación. Por ello, se exhorta a la comunidad científica internacional a continuar desarrollando estudios epidemiológicos con su aplicación.

Conclusiones

Al realizar la comparación de índice de masa corporal por género en el personal administrativo de la matriz de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), en la ciudad de Ambato, Ecuador, se evidencia que no existen diferencias entre géneros en la población analizada.

Recomendaciones

Al considerar que el IMC es conocido ampliamente, es fácil de calcular y requiere poco equipo especializado, se recomienda continuar con su empleo, lo que no descarta el uso de otras herramientas similares de medición.

Se recomiendan estudios futuros sobre el tema actual, en el que requiere más trabajos para establecer la viabilidad de investigaciones que se apoyen en la impedancia.

Los resultados del presente estudio hacen un llamado a la implementación en UNIANDES de programas enfocados a transformar el estado nutricional del personal administrativo, conducente a la mejora de la nutrición y evolución del estilo de vida.