Introducción

El movimiento hacia la calidad es un fenómeno mundial que adquiere cada vez mayor relevancia por su influencia en esferas de la actividad humana; por ello una universidad de excelencia tiene que centrar su atención en la elevación de la calidad de los procesos fundamentales y de las figuras académicas que se desarrollan a su interior.

En la educación superior cubana el concepto de calidad se considera como el resultado de la conjunción entre excelencia académica y pertinencia integral. Al respecto, la gestión de la calidad en las instituciones de educación superior (IES) constituye hoy un fenómeno complejo, necesario, con nombre propio, que aún está en pleno desarrollo. En ese contexto, surgen valiosos aportes sobre su teoría y realidad, enfoques, modelos, sistemas, herramientas de apoyo para su desarrollo, condicionantes, problemas y retos, innovaciones, entre otros. Su alcance incluye dimensiones a nivel institucional, procesos y programas universitarios, pero no siempre se exponen con suficiente claridad las prácticas alcanzadas con estos últimos a favor de la cultura de la calidad.

Esta temática en las universidades de ciencias médicas (UCM) se posiciona como eje crítico y condicionante para su desarrollo; por tanto, es una cuestión decisiva y crucial para una efectiva gestión de sus programas, muy conexa con la Declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior del 2008 en Colombia, donde se apuntó: “El objetivo es configurar un escenario que permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas que refuercen el compromiso social de la Educación Superior, su calidad y pertinencia”.1

Son muchos los esfuerzos que se desarrollan en las UCM para elevar la calidad de la docencia, la investigación, la asistencia y la extensión universitaria, además de otros procesos universitarios que transitan por un mejoramiento de su gestión. Los “sistemas de aseguramiento de la calidad en las IES de Latinoamérica siguen siendo preocupación de muchos intelectuales. Estos aluden a la necesidad de implementar sistemas más proactivos y efectivos en América Latina y surgen como respuesta al entorno de la Educación Superior”.

De hecho, varios analistas2,3,4,5 del tema destacan la importancia de la evaluación y la acreditación de los programas de estudio universitarios para lograr una educación superior de calidad.

En ese orden de ideas, Senú González et al6 refieren: “La calidad es el resultado de una serie de factores, tanto internos de la institución como del entorno, vinculada a una adecuada gestión y práctica universitaria, lo que tiene en cuenta la calidad de los procesos que gestionan y los resultados que se obtienen”.

Entre los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 2015, el No. 3 establece “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en las diferentes edades”, mientras el No. 4 se centra en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.7

Numerosos organismos internacionales de naciones europeas y latinoamericanas se pronuncian por jerarquizar la gestión de la calidad en el sector educativo; aspecto que en la actualidad se significa en las universidades médicas cubanas. En consonancia con lo anterior, el Ministerio de Educación Superior (MES) reconoce en el objetivo No. 8 de su proyecto estratégico: “Asegurar la calidad de la Educación Superior Cubana avalada por la acreditación de sus programas e instituciones con categoría superior”.8 Todo ello se halla muy a tono con el perfeccionamiento del Sistema Universitario de Programas de Acreditación del 2000, denominado desde el 2018 Sistema de Evaluación y Acreditación de Educación Superior.9

En Cuba, el Sistema de Evaluación y Acreditación de Especialidades de Posgrado (SEA-EP) fue aprobado mediante la Resolución No. 307 del 2015 para todas las especialidades de las IES y se puso en vigencia el 10 de enero de 2016, previas validaciones en varias universidades y ministerios. En el SEA-EP se conceptualiza como objetivo general: “El mejoramiento continuo de la gestión de la calidad, por lo que está orientada al logro de los objetivos, estrategias y metas de la educación posgraduada en Cuba”.10

Algunas investigaciones sobre el impacto de la acreditación en el mejoramiento de la calidad de los programas de instituciones, y en particular de las especialidades de posgrado, resaltan la relación entre evaluación, acreditación y mejora continua. Así pues, de acuerdo con Addine Fernández y García Batista,11 los impactos “son los cambios permanentes y sostenibles a mediano y largo plazo que se experimentan en las organizaciones, comunidades y organizaciones participantes en el proceso de desarrollo; cambios significativos que tienden a ser perdurables y medibles o cuantificables en el tiempo”.

También se considera lo planteado por Marrero Salazar et al:12 “Las IES cubanas y entidades autorizadas para el posgrado académico, optan por desarrollar programas de especialidades de posgrado, cuya pertinencia e impacto social son evaluados mediante un proceso que incluye la autoevaluación, la evaluación externa y la acreditación, lo cual conduce al reconocimiento público de la calidad de estos programas y, con ello, su certificación”.

Por otra parte, la Dermatología “es una especialidad clínico-quirúrgica y una rama de las ciencias médicas que responde a la necesidad creciente de dar solución a los problemas de salud relacionados con las afecciones de la piel. El programa tiene la demanda de formar especialistas con alto nivel científico-profesional-humano, competente, para que brinde atención a pacientes adultos y de edades pediátricas. Se satisfacen las necesidades de formación integral de los futuros especialistas en Dermatología en Cuba y de otros países del mundo, a partir de asumir los enfoques y tendencias más actuales del método clínico”.13

El posgrado de la especialidad en Medicina Interna “es la rama de las ciencias médicas que se encarga del estudio de las afecciones de los sistemas internos del adulto, por medio de una atención personal y continua con una concepción integral del individuo como unidad biológica, psíquica y social, para dar solución a un gran número de problemas médicos definidos para su atención”.14 El profesional especializado en esta rama, también denominado clínico o internista, es el que atiende al adulto sano o enfermo, hospitalizado o con tratamiento ambulatorio, en el ámbito de su familia y comunidad; de igual forma, asume la atención médica colectiva a grupos de individuos en riesgo, sanos o enfermos. El internista incide en los distintos niveles de atención: primario, secundario y terciario, en las diferentes instituciones de salud.

Desde esta perspectiva, se definió como objetivo de esta investigación socializar las experiencias sistematizadas en los procesos de autoevaluación, evaluación externa, certificación pública de la calidad y seguimiento al plan de mejora de los programas de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, así como su contribución a la Agenda Educativa 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Métodos

Se efectuaron un diagnóstico y una evaluación externa de los programas académicos de las especialidades de Medicina Interna y Dermatología en el posgrado de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. A tal efecto, se utilizaron como principales métodos los siguientes: observación a las diferentes actividades, la asistencia, la visita al escenario laboral y el proceso de tutoría; entrevistas y encuestas a estudiantes, residentes, profesores, tutores, directivos y empleadores, con la finalidad de conocer los niveles de satisfacción con el proceso de formación.

Igualmente, se utilizó la revisión de la documentación y la triangulación, donde ocupan un lugar trascendente las evidencias, así como el método de estudios comparados, para valorar cómo las agencias evaluadoras aseguran la calidad desde sus países y los métodos que conciben los programas para certificar sus impactos y resultados.

Con vistas a determinar en qué medida los programas satisfacen los estándares de calidad correspondientes, se trabajó con las 6 variables establecidas para las especialidades de posgrado: pertinencia e impacto social, claustro, estudiantes, infraestructura, currículo y escenario laboral.

La evaluación externa del posgrado en la especialidad de Dermatología se desarrolló del 20 al 24 de mayo de 2019, en tanto la de la especialidad en Medicina Interna fue efectuada del 23 al 28 de septiembre de 2019.

Resultados

Al examinar la variable pertinencia e impacto social de la especialidad en Dermatología, se catalogó de elevada la efectividad del programa en la formación de estos especialistas, en función del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con enfermedades dermatológicas, así como de la promoción y prevención en aquellas personas sanas con riesgo de padecer dichas afecciones.

En relación con la pertinencia de la especialidad en Medicina Interna, resultó ser elevada la correspondencia entre el programa y las necesidades de desarrollo socioeconómico de la provincia, lo cual se corroboró en el total de los trabajos de terminación de la especialidad (TTE) y en las publicaciones científicas del claustro, así como en la mejoría de los indicadores claves de salud.

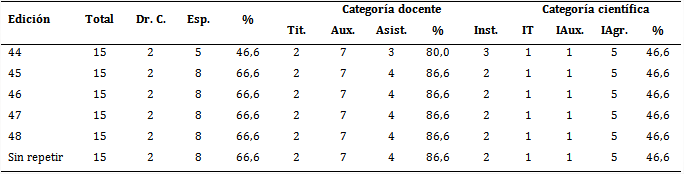

En el análisis del claustro de la especialidad en Dermatología, se determinó la excelencia en el prestigio profesional y social de los profesores. En consecuencia, resultó excelso el nivel científico-técnico de este, lo que se evidenció en 15 de sus miembros (66,6 %), de los cuales, 2 eran doctores en ciencias, para 13,3 %, y 8, especialistas de segundo grado en este campo, para 53,3 %. De los profesores y tutores, 86,6 % poseían las categorías docentes de titular (2 de ellos), auxiliar (7) y asistente (4), y un miembro ostentaba la condición especial de Profesor Consultante (tabla 1).

Tabla 1 Caracterización del claustro (profesores y tutores) de la especialidad en Dermatología

Fuente: informes de autoevaluación del programa y de la comisión evaluadora

Leyenda. Dr.C.: doctor en ciencias; Esp.: especialista; Tit.: profesor titular; Aux.: profesor auxiliar; Asist.: profesor asistente; Inst.: profesor instructor; IT: investigador titular; IAux.: investigador auxiliar; IAgr.: investigador agregado.

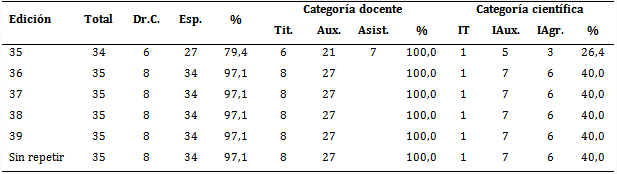

Asimismo, se confirmó el nivel científico y político del claustro de Medicina Interna, comprometido, con valores ético-morales, liderazgo académico, profesionalidad y preparación pedagógica. Todos los miembros eran especialistas de segundo grado y 8 de ellos, doctores en ciencias. De igual manera, todos ostentaban categorías docentes principales o la superior (tabla 2).

Tabla 2 Caracterización del claustro (profesores y tutores) de la especialidad en Medicina Interna

Fuente: informes de autoevaluación del programa y de la comisión evaluadora

Leyenda. Dr.C.: doctor en ciencias; Esp.: especialista; Tit.: profesor titular; Aux.: profesor auxiliar; Asist.: profesor asistente; Inst.: profesor instructor; IT: investigador titular; IAux.: investigador auxiliar; IAgr.: investigador agregado.

Al investigar la variable estudiantes de la especialidad en Dermatología, se constató la existencia de elevados compromiso y sentido de pertenencia con el programa, lo que se evidenció en 4 egresados (80,0 %) de la concluida edición 45, quienes defendieron sus TTE en el tiempo establecido en el programa, con resultados científicos que constituyeron alternativas de solución a problemas de salud (fig. 1).

En relación con la variable estudiantes de Medicina Interna, se denotó el alto sentido de pertenencia, identidad, humanismo y compromiso con el programa de la especialidad. Se catalogó de consolidada la evaluación final de los 21 residentes (100 %), los que defendieron sus TTE en el plazo previsto en el programa (fig. 2).

Respecto a la infraestructura en Dermatología, se identificó la existencia de una página web propia (http://especialidades.scu.sld.cu/dermatología) y de otros medios informáticos que permiten el intercambio de información constante entre los estudiantes, profesores y tutores, así como la visibilidad de trabajos o investigaciones de la especialidad.

De igual modo, en la evaluación de esta variable en Medicina Interna se distinguen las cinco ediciones del libro Temas de Medicina Interna de Roca Goderich; texto básico para la formación en pregrado y posgrado de esta especialidad en el país, que obtuvo premio a nivel provincial y nacional en el Concurso Premio Anual de la Salud 2018.

En cuanto al currículo en los especialistas de Dermatología, se catalogaron de relevantes las habilidades profesionales y las competencias para el desempeño laboral de estos y sus funciones en el Sistema Nacional de Salud.

Lo antes expuesto se concreta en la variable escenario laboral de Dermatología, donde se respalda la excelente infraestructura tecnológica en el Hospital General Docente Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, que incluye salas de atención con equipamientos suficientes (dermatoscopia) que responden a los requerimientos de su encargo social y aseguran el cumplimiento eficaz de los objetivos de la especialidad; por tanto, es pertinente y garantiza el desempeño profesional exitoso de los egresados.

Por su parte, en el currículo de la especialidad de Medicina Interna se valoró de alta la correspondencia entre el perfil profesional del especialista y el desarrollo de sus competencias, que le posibilitan solucionar los problemas de salud identificados en sus puestos de trabajo.

Resulta significativo apuntar que en el análisis del escenario laboral de Medicina Interna, los hospitales docentes Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso y Saturnino Lora son de reconocida tradición en los contextos de actuación del internista. Los niveles de satisfacción resultaron altos en los profesores, estudiantes y egresados que fueron encuestados y entrevistados (100,0 %) sobre el estado de las instalaciones, el mobiliario y los insumos que posibilitan la pertinencia y suficiencia en las actividades de formación profesional.

Discusión

En Iberoamérica, los procesos de aseguramiento de la calidad comenzaron a establecerse en la década de los 90 del siglo pasado, como respuesta fundamental al incremento de la demanda de estudios universitarios y al desarrollo del sector privado de corte empresarial en la oferta académica. También existen iniciativas regionales, como los sistemas iberoamericanos de aseguramiento de la calidad y de redes en México, Chile, Argentina, Colombia, Perú y Andorra, entre otros países.

De la misma manera, el Consejo de Acreditación de Educación Superior (Council for Higher Education Accreditation) es el organismo coordinador más importante de los Estados Unidos y su objetivo “es asegurar que la enseñanza proporcionada por las instituciones de educación superior cumple ciertos niveles de calidad académica, establecidos por cada organización de acreditación de la educación”.15

Con referencia a lo anterior, debe señalarse que la Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación puede conceder la acreditación educativa a cualquier instituto o universidad, lo que conlleva un gran valor competitivo entre los institutos docentes que operan en EE.UU. Este país significa la acreditación de instituciones educativas, la validación de diplomas y títulos y las certificaciones con créditos.

Por otro lado, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España es un organismo autónomo; su objetivo es “contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones”.16 En este sistema se pondera la evaluación de los planes de estudio, la renovación de la acreditación inicial de los títulos oficiales, la evaluación de títulos para la obtención de sellos internacionales de calidad del profesorado y de otros programas.

En ese mismo sentido, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de Ecuador es un organismo público y técnico, con propósitos dirigidos a “brindar elementos a las universidades y escuelas politécnicas para su mejoramiento continuo. Conocer el estado del Sistema de Educación Superior (SES) para posibilitar ajustes en la política pública. Garantizar a la sociedad las condiciones de calidad básicas de las IES en las que se educa el estudiantado”.17

Mientras tanto, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior “es el órgano oficial de Costa Rica, que propicia la acreditación de Carreras de diplomado (carreras cortas de 2 años), Carreras de grado (bachillerato y licenciatura) y Programas de posgrado (maestrías y doctorados)”.18

En Cuba, la Junta de Acreditación Nacional (JAN) es la agencia encargada de este proceso y tiene la misión de “contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación superior cubana mediante el desarrollo y la aplicación del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES)”.19 Este sistema asegura la calidad desde los procesos de autoevaluación, la acreditación, la evaluación externa y la certificación pública de carreras universitarias, maestrías, especialidades de posgrado, doctorados e instituciones.

Abordar la calidad y su gestión en las uni versidades cubanas, en particular en las de ciencias médicas, se ha convertido en un imperativo, si de lograr un desarrollo pertinente se trata, más aún por la necesidad de dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda Educativa 2030.

La UCM de Santiago de Cuba cuenta con un sistema de gestión orientado a la calidad y a la integración de los procesos formativos, que permite diseñar, implementar y acompañar los programas de posgrado de las especialidades en Dermatología y Medicina Interna en correspondencia con las exigencias del entorno, así como evaluar el nivel de integración a este, visto a través de sus principales impactos.

Ambas especialidades, como figuras académicas de posgrado en la gestión formativa, han revelado, con intencionalidad, los impactos docentes, investigativos y asistenciales en el Sistema Nacional de Salud Pública, lo que se denota en el mejoramiento sostenible de los indicadores prioritarios de la provincia, como expresión de los efectos sociales, la conjugación de la excelencia académica y la pertinencia integral.

Estas se convierten en modelo de gestión de la calidad para la UCM de Santiago de Cuba, lo que se evidencia en la rigurosidad y profesionalidad de los procesos de autoevaluación, evaluación externa, certificación pública de la calidad, y en el seguimiento al plan de perfeccionamiento de los programas. Por tal razón, en el Acuerdo de la Sesión 49 de la Junta de Acreditación Nacional de octubre de 2019, se decidió por unanimidad, otorgar a dichas especialidades la categoría superior de acreditación de Programa de Excelencia.

Para dar por concluido, este estudio favoreció la sistematización de algunas consideraciones y experiencias evaluativas de sus autores en sus roles de miembros del Comité Técnico Evaluador de Especialidades de Posgrado de la JAN y coordinadores de programas; asimismo, posibilitó ilustrar el quehacer en las universidades médicas cubanas y su calidad.