INTRODUCCIÓN

El suicidio es un fenómeno complejo que atrajo la atención de filósofos, teólogos, médicos, sociólogos y artistas a lo largo de los siglos. Desfontaines fue quien por primera vez en el siglo XVIII empleó el término de origen latín suicidio (sui - si mismo) (cidium- matar). El suicidio se remonta a la existencia y orígenes del hombre y sus antecedentes varían de acuerdo a la cultura y a la estructura socioeconómica existente.1

El suicidio es el acto voluntario, autoinfligido, de amenaza vital, referido a la acción de quitarse la propia vida; constituye una de las diez principales causas de muerte en el mundo. Es un problema humano que existe desde el origen de la humanidad. Ha estado presente en todas las épocas, afecta a ambos sexos y a todas las clases sociales. La conducta suicida es la manifestación más extrema de violencia pues está orientada hacia el propio individuo.

La aparición de la conducta suicida puede ser producto del estrés, fruto de la relación hombre-medio (factores sociales). También depende de otros factores intrínsecos de la personalidad que resultan en una mala adaptación y en la aparición de la pérdida del sentido de la vida, desesperanza y depresión (factores psicológicos).2

Este constituye un grave problema de salud pública que afecta la calidad y expectativa de vida de personas, grupos y comunidades, y que está presente en todas las culturas, en amplios contextos sociales y en diversidad de épocas.3,4,5 La conducta suicida abarca una amplia gama de comportamientos que van desde los intentos suicidas hasta el suicidio consumado, y que también afectan ampliamente a los amigos y familiares de las víctimas.

Las tasas de mortalidad por suicidio consumado en el mundo muestran un patrón regional, según la OMS. Se encuentran las más altas tasas en Europa del Este y el Pacífico Oriental. Aunque generalmente los países de América Latina han presentado niveles bajos o medios de suicidio, existe una amplia diferencia entre los 1,4 fallecidos por cada 100 000 habitantes en Perú, y los 26,4 por cada 100 000 en Guyana; esto también ocurre en Europa, donde en países como: Lituania, Rusia y Hungría puede figurar entre las primeras causas de muerte, pero no resulta tan frecuente en el sur de Europa (9,31).2

Pese a que la mortalidad por suicidio ha experimentado un crecimiento vertiginoso en las edades jóvenes de la vida, tanto en Cuba como en el resto del mundo, las mayores tasas se evidencian en la vejez. Si se considera que Cuba presenta actualmente el 19,4 % de su población por encima de los 60 años de edad, y se pronostica que este sea el único grupo de edades que experimente un crecimiento en los próximos decenios, se puede decir que Cuba se enfrenta a un problema francamente en ascenso. Al cierre del 2015 se informaron un total de 1 492 suicidios consumados, para una tasa de mortalidad general de 13,3 fallecidos por cada 100 000 habitantes (12,1 en Villa Clara). Esto genera un promedio 2,8 años de vida potencialmente perdidos (AVPP) por cada 1 000 habitantes entre 1 y 74 años de edad.2

En los últimos años, según la Dirección Nacional de Estadísticas (DNE), la tasa nacional de suicidios se mantiene estable y por debajo de los 15 casos por 100 000 habitantes a partir de la creación del Programa Nacional de Prevención y Atención a la Conducta Suicida. En el municipio de Camajuaní se evidenció una tendencia progresiva hacia el aumento desde el año 2012.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) creó en el 1986 el Programa de Prevención de la Conducta Suicida. Así se mantuvieron las perspectivas del MINSAP por atenuar las tasas de suicidios en el país. En los años 1993 y 1994 se informaron picos elevados en el comportamiento de este fenómeno. Este programa señaló que el mayor número de acciones deben ser realizadas por la enfermera y el médico de la familia. El objetivo es reducir la morbilidad por intento suicida y la mortalidad por esta causa, a través de una atención especial para evitar el primer intento y el desenlace fatal.

La presente investigación pretende describir algunos factores de riesgos asociados a la conducta suicida en el adulto mayor.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo longitudinal en el consultorio médico 19 de Camajuaní, perteneciente al Policlínico «Octavio de la Concepción y la Pedraja», durante el período de tiempo correspondiente a noviembre de 2015 a junio de 2017.

La población estuvo compuesta por 140 pacientes adultos mayores riesgos de conducta suicida del área de salud.

Criterios de inclusión:

-Adultos mayores de 60 años de edad.

- Adultos mayores sin deterioro cognitivo.

- Consentimiento informado.

Criterios de exclusión:

Adultos mayores con trastornos cognitivos o trastornos psiquiátricos graves.

Adultos mayores que se nieguen a participar en el estudio.

Técnicas para la obtención de la información:

El consentimiento informado y la revisión documental de historias clínicas fueron aplicados para identificar los grupos riesgos. El cuestionario fue aplicado a los pacientes riesgos incluidos en el estudio que tipifica esta conducta. La observación se empleó como vía de confirmación o contrastación de las informaciones obtenidas en las otras técnicas empleadas, además de la entrevista semiestructurada; se utilizaron variables como: la edad, el estado civil, los factores de riesgo, los antecedentes de salud personales y familiares, la gravedad de las circunstancias y la seriedad de la intención.

Los datos se almacenan en un fichero de datos con el programa profesional estadístico SPSS versión 23 sobre Windows. La información se presentó en tablas y gráficos estadísticos, en su descripción se calcularon frecuencias absolutas y porcientos. Para el análisis se utilizaron pruebas no paramétricas como Ji cuadrado de independencia de factores, y la prueba U de Mann-Whitney para la comparación entre dos grupos independientes de variables ordinales. Se trabajó con niveles de significación del 1 y el 5 %.

RESULTADOS

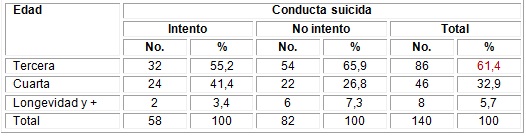

La edad en los ancianos con intento de una conducta suicida es similar a la edad de los que no tienen intento de una conducta suicida (Tabla 1), según los resultados obtenidos al aplicar la prueba U de Mann-Whitney con valor de Z=-1,008 y p = 0,313.

Tabla 1 Distribución de ancianos según edad y riesgo de conducta suicida.

Fuente: Historias de salud familiar e Historias clínicas individuales.

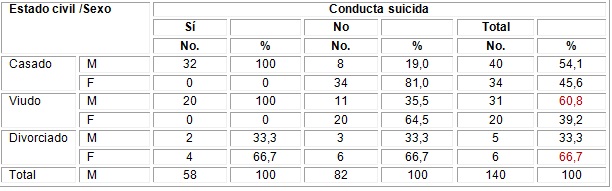

El estado civil, la conducta suicida y el sexo de los pacientes se relacionaron en la (Tabla 2). Al aplicar la prueba de Ji Cuadrado (Mantel-Haenszek) se obtuvieron resultados medianamente significativos cuando interviene el sexo masculino con valor de p = 0,08, y muy significativo cuando interviene en la relación el sexo femenino p = 0,000.

Tabla 2 Distribución de ancianos según estado civil y conducta suicida

Fuente: Historias de salud familiar e Historias clínicas individuales.

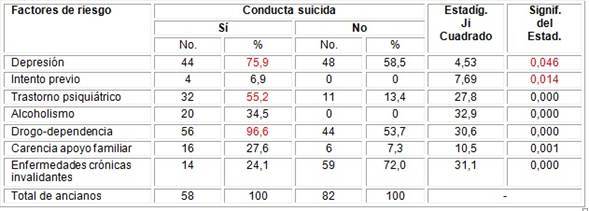

Al determinar la posible relación entre cada uno de los factores de riesgo en los ancianos con conducta suicida o no, la relación fue estadísticamente significativa para los factores depresión e intento previo. En el resto de los factores esta relación fue altamente significativa, según los resultados al aplicar la prueba de Ji Cuadrado a cada uno de los factores (Tabla 3).

Tabla 3 Distribución de ancianos según factores de riesgo y conducta suicida.

Fuente: Historias de salud familiar e Historias clínicas individuales.

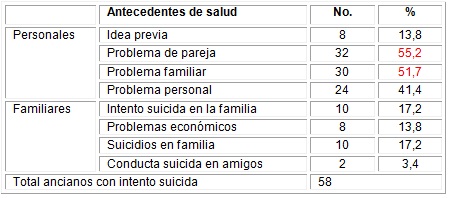

En la Tabla 4 se evidencia una relación altamente significativa para aquellos pacientes con conducta suicida y factores de riesgo donde los principales fueron: los problemas de pareja y problemas familiares con 55,2% y 51,7%, respectivamente.

Tabla 4 Distribución de ancianos con intento suicida según antecedentes de salud personales y familiares.

Fuente: Historias de salud familiar e Historias clínicas individuales.

Al relacionar la gravedad de las circunstancias y la seriedad de la intención, según el método empleado, se pudo observar (Tabla 5) que es nula para aquellos que utilizaron como método el ahorcamiento (55,6 %), y poca para aquellos donde el método fue sección de vasos sanguíneos (50 %).

DISCUSIÓN

La conducta suicida se comportó de igual forma en ambos sexos. Por otra parte, la edad constituyó un marcador demográfico importante ya que en los adultos mayores de la tercera edad existe un mayor predominio de riesgo de la conducta suicida (61,4 %). Este valor desciende según aumenta la edad, lo que coincide con otras investigaciones, como la caracterización clínico-epidemiológica del suicidio en adultos mayores de Wilfredo y colaboradores.6,7,8

El estado civil y la conducta suicida no se comportan de igual forma para ambos sexos. Los viudos del sexo masculino representan un 60,8 %, mientras que en las mujeres predomina el estado civil divorciada con un 66,7 %; este resultado coincide con la caracterización clínico-epidemiológica del suicidio en adultos mayores de Wilfredo y colaboradores,6,7,9 y difiere de otros estudios en los que se informa a las féminas con mayor incidencia 10,11,12 (esta variable estaba asociada a factores culturales). Había una gran variación entre los diferentes países, lo que constituía un riesgo de conducta suicida en esas edades para aquellos pacientes cuyo estado civil era viudo o divorciado.

El riesgo suicida y el suicidio en adultos mayores es un suceso cuyas motivaciones pueden ser vistas en función de las múltiples dimensiones que afectan su calidad y expectativa de vida. 4,5 La afectación a la calidad de vida, y una salud deteriorada constituyen predictores de la conducta suicida en el adulto mayor.5 En este escenario la depresión y el abandono familiar se encuentran asociados a esta conducta.9,13,14,15,16,17,18,19,20

En la distribución de ancianos según los antecedentes de salud personales y familiares se llegó a la conclusión de que los pacientes con problemas de pareja representaron el 55,2 %, y con problemas familiares el 51,7 %. La caracterización clínico-epidemiológica del suicidio en adultos mayores de Wilfredo y colaboradores 7,6,20) planteó que la muestra se desarrolla en ambientes familiares de: tensión, desequilibrio, mala comunicación, pobre desempeño de papeles y pobres estados afectivos. Otros estudios como la «Tentativa e ideación de suicidio en adultos mayores en Uruguay», de María Cristina Heuguerot Fachola,12) mostró los problemas familiares de abandono y soledad en los adultos mayores institucionalizados.

Desde el posicionamiento del autor, estas respuestas pueden expresarse en la «paralización» del uso de recursos de afrontamiento activo a la situación, por lo que desde esta dimensión se debilitan las motivaciones más básicas y necesarias para involucrarse en los procesos de atención, y en los cuidados sistemáticos de salud en este grupo de pacientes. Explorar las creencias y la información que dominan las personas con estos problemas, se convierte en un paso inicial importante y necesario para motivar ajustes y enriquecer la información y conocimiento, de forma tal, que se exprese de forma positiva en el proceso de salud y la calidad de vida de las personas.

La relación que existe entre la gravedad de las circunstancias y la seriedad de la intención, según el método empleado, aportó como resultado que el ahorcamiento representa el 55,6 % con una nula gravedad de circunstancias, y la disección de vasos sanguíneos (50 %) presentó una baja gravedad. Estudios similares realizados por Wilfredo y colaboradores 6,7,19) tributaron resultados coincidentes donde los métodos de suicidio que más predominaron fueron: el ahorcamiento y la ingestión de psicofármacos.

CONCLUSIONES

Entre los factores de riesgo asociados a este comportamiento se destacaron: la depresión, el intento previo, y la drogo-dependencia. Predominaron los métodos suaves o poco letales, la ingestión de fármacos en mujeres, y los métodos duros: el ahorcamiento y el envenenamiento en el sexo masculino.