INTRODUCCIÓN

El traumatismo encefalocraneano (TEC) es una causa frecuente de mortalidad y morbilidad en nuestro medio. Según datos epidemiológicos emitidos por la Organización Mundial de Salud (OMS) el TCE aporta la mayor cantidad de fallecidos en menores de 45 años a nivel mundial. Los accidentes de tránsito contribuyen a elevar las cifras de incidencia de esta enfermedad. En países como Venezuela, en la última década han ocurrido 700 000 accidentes de tránsito, que han ocasionado 310 000 muertes y en los últimos cuatro años 117 000 personas quedaron discapacitadas de por vida. La atención sanitaria de estas víctimas cuesta alrededor de 150 millones de dólares anuales, cifra que representa el 0,17 % del Producto Bruto Interno (PBI), según cálculos oficiales.1

Cuba no escapa de la realidad internacional, pues reporta cifras acorde con lo antes descrito, siendo el TCE la primera causa de muerte en pacientes menores de 40 años afectando a la población laboralmente más útil y contribuyendo junto a los efectos del envejecimiento poblacional y los grandes costos económicos que trae consigo el tratamiento de tan grave patología una debacle para la economía nacional, por lo que urge la necesidad de investigaciones y propuestas para implementar un mejor tratamiento para disminuir las secuelas de dicho evento traumático.1

Cuando sucede un trauma de cráneo existen lesiones tanto del cráneo como del encéfalo atribuible a tres procesos fisiopatológicos principales: daño primario, lesión secundaria y terciaria.2,3

Teniendo en cuenta que los traumatismos craneoencefálicos constituyen la primera causa de muerte en el paciente menor de 45 años es de vital importancia caracterizar el trauma craneoencefálico desde el punto de vista clínico-quirúrgico, neuroimagenológico y por neuromonitorización en el período de tiempo de enero del 2016 a enero del 2018.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un estudio observacional, descriptivo, transversal, con los pacientes diagnosticados de trauma craneoencefálico por el Servicio de Neurocirugía del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente José Ramón López Tabrane y Comandante Faustino Pérez Hernández, de Matanzas, procedentes de las diferentes unidades de atención de la Provincia, durante el periodo comprendido entre enero del 2016 a enero del 2018.

Universo: estuvo constituido por 120 pacientes diagnosticados con trauma craneoencefálico en el período señalado.

Los pacientes con traumatismos craneoencefálicos con ocho puntos o menos en la escala de Glasgow (TCEG) fueron atendidos en la sala de Terapia Intensiva con manejo interdisciplinario, neuromonitoreo, tratamiento neuroquirúrgico-intensivo y corrección de los trastornos ventilatorios y las graves lesiones asociadas. Los pacientes con neurotrauma que presentaban más de ocho puntos en la Escala de Coma de Glasgow ingresaron en otra sección.

Variables utilizadas: las variables utilizadas fueron, edad, sexo, escala de coma de Glasgow al ingreso, lesión craneoencefálica en la tomografía, escala tomográfica de Marshall, presión intracraneal, oximetría del golfo de la vena yugular, tipo de intervención neuroquirúrgica realizada.

Obtención de la información: la información fue recopilada a través de las historia clínicas de los pacientes, para el análisis de las variables edad, sexo, escala de coma de Glasgow, lesión craneoencefálica en la tomografía, escala tomográfica de Marshall, se tomaron todos los pacientes investigados. Para la obtención de la información relacionada con variables de neuromonitoreo (presión intracraneal, oximetría del golfo de la vena yugular) se trabajó con los pacientes que necesitaron cuidados neurointensivos, además para obtener el valor predominante en la presión intracraneal y oximetría del golfo de la vena yugular se obtuvo todos los valores medidos durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos y se aplicó la media para estos.

Técnicas de Procesamiento y Análisis: la información recopilada de las historia clínicas, fue almacenada en una Base de datos creada en Microsoft Excel, la que se procesó de manera automatizada utilizando una microcomputadora (ASUS), para darle salida a los objetivos se construyeron tablas y gráficos que fueron analizados de forma descriptiva (a través de frecuencia absolutas y relativas).

Técnicas de presentación

Los resultados se presentan de manera resumida a través de tablas y graficas diseñadas al efecto.

RESULTADOS

En el gráfico 1 se puede observar un predominio del sexo masculino con el 71,7% de los casos estudiados, además de mayor prevalencia del TCE en edades inferiores a 48 años con el 80,1 % de todos los pacientes ingresados.

El gráfico 2 muestra que la mayor cantidad de pacientes presentaba un TCE leve con el 56% de los casos seguido del TCE moderado y severo con el 29% y 15% de los casos respectivamente.

Gráf. 2 Distribución de los pacientes con traumatismo encefalocraneano según escala coma de Glasgow al momento del ingreso.

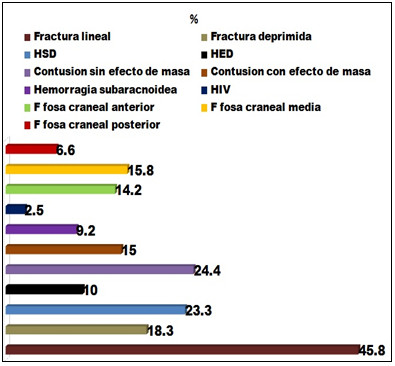

En el gráfico 3 se observa predominio de las fracturas lineales (45,8%), seguido de las contusiones sin efecto de masa y los hematomas subdurales con el 24,2% y 23,3% respectivamente.

Gráf. 3 Distribución de los pacientes con TCE según tipo de Lesión Craneoencefálica diagnosticada por Tomografía Axial Computarizada (TAC) de Cráneo Simple.

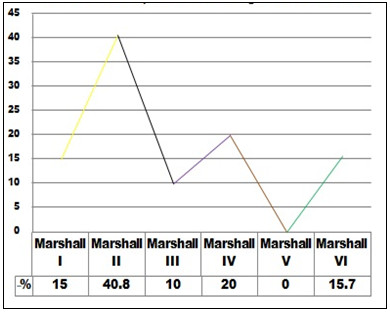

La mayoría de los pacientes presentó una escala de Marshall II con el 40,8%, seguido del Marshall IV y VI con el 20% y el 15,7% respectivamente. (Gráf. 4)

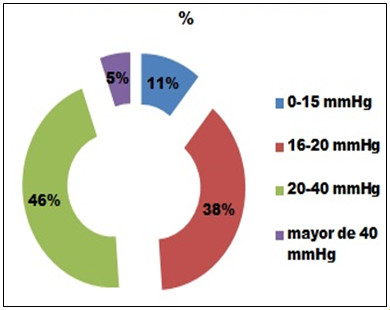

La mayoría de los casos presentó cifras de PIC entre de 20-40 mmHg con el 44,4 % de los casos, seguido de los que se mantuvieron entre 16-20 mmHg con el 38% de todos los pacientes. (Gráf. 5)

Gráf. 5 Distribución de los pacientes con TCE según presión intracraneal por catéter intraventricular.

La mayoría de los pacientes presentaron una saturación del golfo de la vena yugular dentro de parámetros normales con el 50% de los casos neuromonitorizados. (Tabla 1)

Tabla 1 Distribución de los pacientes con TCE según oximetría del golfo de la vena yugular

| Oximetría del golfo de la vena yugular | No. | % |

|---|---|---|

| Menor de 55 % | 5 | 27,7 |

| 55- 75 % | 9 | 50 |

| Mayor de 75 % | 4 | 22,3 |

| Total | 18 | 100 |

En la tabla 2 se observa la operación más practicada fue la evacuación de hematomas subdurales con el 29,4% de todas las intervenciones realizadas.

Tabla 2 Distribución de los pacientes con TCE según intervención neuroquirúrgica realizada

| Intervención neuroquirúrgica | No. | % |

|---|---|---|

| Ventriculostomías | 19 | 22,3 |

| Craniectomías descompresivas frontoparietotemporales | 11 | 12,9 |

| Craniectomías descompresivas bifrontales | 5 | 5,9 |

| Trauma Flap | 6 | 7,1 |

| Esquirlectomías | 19 | 22,4 |

| Evacuación de hematomas subdurales. | 25 | 29,4 |

| Total | 85 | 100 |

DISCUSIÓN

El TCE fue predominante en edades menores de 45 años, donde el sexo masculino aportó el mayor número de casos lo que concuerda con la bibliografía internacional consultada donde se plantea que constituye la primera causa de muerte en pacientes de ese grupo etario y aporta gran número de defunciones y secuelas en los que logran sobrepasar este evento, atribuyendo así un costo considerable en atención hospitalaria y rehabilitación de los mismos.1

Por otro lado el TCE leve, con una ECG entre 14 y 15 puntos representa del 75% al 88% de todos los TCE ,2 cabe destacar que en un porciento considerable de pacientes con una ECG de 14 o 15 puntos coexisten fracturas lineales, deprimidas, hematomas yuxtadurales, y hasta pequeñas contusiones cerebrales, lo que cambia la conducta terapéutica y pasan a ser TCE moderados.

Las lesiones predominantes fueron las fracturas lineales, seguida de las contusiones sin efecto de masa y los HSD, de estos últimos la mayoría eran crónicos. Esto explicaría la alta incidencia de la escala de Marshall II (desplazamiento de la cisura interhemisférica menos de 5 mm, pueden coexistir lesiones focales de menos de 25 mm3 de volumen), puesto que las fracturas lineales aportaron la mayor cantidad de casos seguida de contusiones sin efecto de masa, la cual le siguió el grado IV de Marshall (desplazamiento de cisura interhemisférica más de 5 mm, pueden coexistir lesiones focales de menos de 25 mm3 de volumen), que estaría explicado por la considerable cifra de pacientes con hematomas yuxtadurales y contusiones con efecto de masa, ambas lesiones tienden a desplazar la línea media cerebral.

La medición de la presión intracraneal suministra dos tipos de información, el valor numérico de la PIC (altura de la línea basal) y el estado de distensibilidad cerebral (presencia de ondas patológicas). Se tolera como PIC normal valores de hasta 20 mmHg en posición de decúbito y sin drogas o medidas farmacológicas que puedan descenderlas. Valores superiores a 20mmHg mantenidos durante más de 20 minutos se considera HIC.

Los registros de la onda PIC permiten visualizar la onda de pulso cerebral constituida por cuatro componentes denominados P1, P2, P3, y P4.4-8

La onda P1 está relacionada con la expansión arterial sistólica, mientras que las demás ondas se relacionan con las pulsaciones venosas retrógradas. Cuando la PIC se eleva se produce un incremento en la onda P2 y en menor medida en la onda P3, con cambios mínimos en P1.

Todo esto le confiere a la curva de pulso cerebral un aspecto redondeado. Si la PIC sigue elevándose las ondas desaparecen y en la curva de pulso se aprecia una morfología piramidal que corresponde a una gran P2. Por el contrario cuando la distensibilidad cerebral está alterada el registro gráfico de la PIC muestra una serie de ondas patológicas que Lundberg clasificó en:

Ondas A o planteau: son elevaciones rápidas e importantes de la PIC hasta alcanzar valores de 50-100 mmHg los cuales permanecen constantes durante 5 a 20 minutos y luego descienden también con rapidez. Se presentan en pacientes con muy baja compliance encefálica, por lo cual pequeños aumentos importantes de la PIC.

Ondas B: son aumentos cíclicos de la PIC con una frecuencia de alrededor de 0,5-2/minutos de una amplitud habitualmente en el rango de 10-30 mmHg. Suelen presentarse en estado de baja compliance intracraneal.

Ondas C: Son variaciones pasivas de la PIC, de poca amplitud y frecuencia de 4-5/min, que se producirían debido a variaciones cíclicas de la presión arterial relacionadas con toras ondas sistémicas.9-11

El manejo del traumatismo craneoencefálico y de todas las patologías neuroquirúrgicas complejas siempre evidenció la necesidad de cuidados especiales y de terapia intensiva.

En cuanto a la monitorización de la saturación de oxígeno de la hemoglobina en el bulbo de la vena yugular interna, se usa para estimar indirectamente el flujo sanguíneo cerebral, este representa una medida que nos dice si el flujo sanguíneo cerebral es adecuado, sobrepasa o es insuficiente para suplir las necesidades metabólicas cerebrales de oxígeno.12,13

Ward,14 analizaron sus resultados después de diez años en el manejo intensivo de pacientes neuroquirúrgicos y confirmaron la complejidad y las diferencias notables de terapéutica en este tipo de pacientes, en los cuales hay que tener en cuenta el daño primario determinado por la noxa traumática, y el daño secundario subsiguiente a hipoxia, isquemia, infección y otros trastornos metabólicos.

Narajan,15 confirmaron que los pacientes con neurotraumas atendidos en estas unidades se benefician por el alto nivel de experiencia y la calidad de la atención intensiva de estos centros, muy similar a lo logrado en los hospitales con centros de atención cardiovascular especializada para los pacientes con infarto del miocardio.

Papel de la craniectomía descompresiva (CD) en el tratamiento de la Hipertensión endocraneana refractaria a tratamiento médico

Históricamente, la remoción de diferentes partes del cráneo se ha utilizado en el manejo del TEC grave, corres pondiendo a Kocher16 y Cushing17 los primeros reportes de esta técnica quirúrgica dirigida a controlar la HIC.

Este procedimiento es controvertido hasta la Fecha.18,19

Sahuquillo,20 en la revisión del 2006, concluyeron que la craniectomía descompresiva en la población pediátrica reduce el riesgo de muerte, pero aumenta las discapacidades funcionales y que hasta la fecha no hay resultados de ensayos controlados con distribución al azar que confirmen o refuten la craniectomía descompresiva en adultos.

Ante esto existen actualmente dos estudios clínicos controlados con distribución al azar que evalúan la eficacia de la craniectomía descompresiva en el traumatismo craneoencefálico en adultos; el primero de ellos es DECRA (Decompressive Craniectomy in Diffuse Traumatic Brain Injury), cuyo objetivo principal fue determinar la efectividad de la craniectomía descompresiva comparada con el cuidado estándar en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave que padecen hipertensión intracraneal resistente a la primera línea de tratamiento. La conclusión de ese estudio es que en pacientes adultos con traumatismo craneoencefálico severo e hipertensión intracraneal resistente a la primera línea de tratamiento, la craniectomía descompresiva bifronto-temporoparietal disminuye la presión intracraneal, los días de ventilación mecánica asistida, la estancia en terapia intensiva y la estancia hospitalaria, pero se asocia con mayor riesgo de resultados desfavorables, como aumento en la mortalidad y del estado vegetativo y discapacidad severa.20

Las guías de manejo para el tratamiento quirúrgico de la lesión traumática cerebral por Bullok,20 recomiendan lo siguiente:

Craniectomía descompresiva incluyendo descompresión subtemporal, lobectomía temporal, y craniectomía descompresiva hemisférica, son opciones de manejo de pacientes con hipertensión intracraneal y lesión parenquimatosa difusa con evidencia clínica e imagenológica de inminente herniación cerebral.21-23

No existe hasta el momento, evidencia clínica clase I en relación a la CD para el manejo de la hipertensión in tracraneana refractaria en el TEC grave en adultos.24,25

Es de destacar, que tampoco lo hay para la realización de CD primaria.

Sin embargo, la CD parece tener un lugar en el manejo de los pacientes con HIC refractaria, lo cual quizá pueda ser demostrado por el estudio europeo RESCUE-ICP, actualmente en desarrollo.

Con este estudio se realizó una caracterización del trauma craneoencefálico en la provincia Matanzas, durante el periodo de tiempo fijado.