INTRODUCCIÓN

En marco del proceso de extensión en Cuba de la Guía de actuación para la atención primaria de salud (APS) en la hipertensión arterial del adulto, en la cual se integra la Iniciativa HEARTS en las Américas, se realizó una investigación en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas (UCMM).1

La hipertensión arterial (HTA) tiene origen poligénico y mutifactorial, cursa con elevaciones constantes de las cifras de tensión arterial y es la enfermedad crónica que con más frecuencia afronta el médico general, lo que representa uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial.2

Es la principal causa de pérdida de años de vida ajustados en función de discapacidad a nivel mundial y en las Américas. Más del 50 % de las cardiopatías isquémicas y de los accidentes cerebrovasculares son atribuibles a ella. La prevención de la HTA y el tratamiento por medio de intervenciones sobre el modo de vida y tratamientos médicos, constituye un importante objetivo para la mejora de los sistemas de atención médica. En 2019, el 35,4 % de los adultos en las Américas tenían HTA, pero solo el 40,9 % de las mujeres y el 32,3 % de los hombres la tenían controlada (< 140/90 mmHg); Canadá era el único país con tasas de control de hipertensión superiores a 50 %.3

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones pusieron en marcha la iniciativa HEARTS, acrónimo que significa: hábitos y estilos de vida saludables, evidencia, acceso a medicamentos y tecnologías esenciales, riesgo cardiovascular, trabajo basado en equipos multidisciplinarios, sistemas de monitoreo. De conjunto con al módulo D (diabetes), apunta a fortalecer el manejo de las enfermedades cardiovasculares (ECV) en la APS. Este paquete se centra en el manejo clínico de la hipertensión y la diabetes.4

En las Américas, la iniciativa HEARTS, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es la adaptación del modelo de la OMS.5 Con ella, el manejo de la hipertensión y la prevención secundaria de las ECV se centra en la APS, donde se diagnostica y trata a la mayoría de las personas con HTA, lo que se traduce en un sistema de salud más eficaz. HEARTS adopta una técnica estandarizada de medición de la presión arterial,6 así como el uso exclusivo de dispositivos automatizados de medición de la presión arterial validados clínicamente.7

La HTA es factor de riesgo y enfermedad, la identificación de los factores de riesgo cardiovascular en la población es de suma importancia, pues existen evidencias de que al realizar acciones para contrarrestarlos, el riesgo de presentar ECV y enfermedad vascular encefálica (EVE) puede disminuir significativamente.8-9

Se necesita la evaluación de la efectividad de una intervención educativa bien diseñada, validada y contextualizada, dirigida a todas las personas de 18 años y más, para mejorar el conocimiento acerca de la prevención y prácticas de autocuidado en personas de alto riesgo. Esto podría conducir a una mayor conciencia preventiva, acerca del concepto, tipos y valores normales de la presión, así como síntomas y factores de riesgo, complicaciones y medidas de prevención relacionadas con el peso ideal, ejercicios, ingestión de bebidas alcohólicas y sodio, estrés, hábito de fumar, ingesta de potasio y dieta saludable.

Ninguna de estas propuestas tiene como basamento los componentes del modelo HEARTS en las Américas. El proyecto “Reducción de la cardiopatía isquémica a través del control de la hipertensión arterial y la prevención secundaria”, iniciado en el Policlínico Docente Comunitario Carlos Verdugo Martínez, del municipio de Matanzas, en octubre de 2016, ha estado basado en HEARTS, con una positiva repercusión sobre la morbilidad asociada a la HTA, la disminución de complicaciones y la mejoría del control.10

Se considera que una intervención educativa dirigida a los pacientes hipertensos, a partir de las recomendaciones de la guía de actuación para la APS en la hipertensión arterial del adulto en la cual se inserta el modelo HEARTS, debe tener un impacto mayor sobre el control de la enfermedad.

La falta de intervenciones, los ajustes de dosis de los tratamientos, dieta inadecuada, obesidad, sedentarismo, hábito de fumar y dislipidemias, son los principales factores de riesgo que influyen directamente en el control de las enfermedades crónicas, en especial en el manejo y control de la HTA.

En la UCMM existe una elevada prevalencia de pacientes hipertensos y es posible que existan casos sin diagnosticar. Se percibe en la consulta desconocimiento de los pacientes sobre hábitos y estilos de vida saludable que influyen en el control de su enfermedad.

Los autores señalan como objetivo del artículo, mejorar el conocimiento de los pacientes hipertensos sobre hábitos y estilos de vida saludables.

MÉTODOS

Tipo de proyecto: de desarrollo tecnológico, que incluye instrumentos de intervenciones breves educativas mediante la técnica de las 5A;4 de intervención, pues incide sobre pacientes hipertensos con acciones educativas para mejorar su control; también de evaluación, pues existe un antes y un después en el proceso investigativo. De investigación-acción, por la participación del médico en el proceso de educación para el control de los factores de riesgo que inciden en la HTA.

Tipo de estudio: de acuerdo al tiempo es prospectivo; según período y secuencia, longitudinal, porque las variables se midieron a lo largo del período de estudio; según el análisis y alcance, es cuasiexperimental, pues los pacientes se comparan contra sí mismos a partir del estado inicial del conocimiento sobre hábitos y estilos de vida saludables y el control de la enfermedad.

Tiempo y espacio: Consultorio no. 41 del Policlínico Docente José Jacinto Milanés, de Matanzas, Cuba, que atiende población adulta de la UCMM. La investigación se realizó durante el año 2023.

El universo de estudio fueron los 276 pacientes dispensarizados; con una precisión de 50 %, un nivel de confianza de 95 % y efecto de diseño de 1; se calculó una muestra de 161.

Criterios de inclusión: aceptar de forma voluntaria participar en el estudio y ser trabajador de la UCMM sus sedes centrales.

Se utilizó como método general del conocimiento, el dialéctico materialista.

Entre los métodos teóricos se utilizaron: el analítico-sintético, para la interpretación de la información a partir de la anamnesis, cuestionario, observación, revisión de historias clínicas individuales, guías, libros de texto, la fundamentación teórica y posterior elaboración de la intervención educativa; también el inductivo-deductivo, el histórico-lógico, que favoreció el estudio de los antecedentes y su progresión en el tiempo; y la modelación, que permitió la determinación de la intervención y establecer las relaciones entre el contenido, sus fundamentos y los requisitos generales para su implementación.

Como métodos del nivel empírico se emplearon: el análisis documental (revisión de las historias clínicas individuales, programa del médico y enfermero de la familia, Hipertensión arterial. Guía para el diagnóstico, evaluación y tratamiento, Hipertensión arterial en el adulto. Guía de actuación para la atención primaria de salud, Guía para la implementación del Programa de control de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención, el paquete técnico HEARTS para el manejo de las enfermedades cardiovasculares en la atención primaria de salud, específicamente “Hábitos estilos de vida saludables: asesoramiento para los pacientes”, un cuestionario para evaluar conocimientos en los pacientes hipertensos en las dimensiones cognitiva y educativa, observación participante para evaluar la dimensión afectivo comportamental y técnica de grupo focal, que permitió identificar elementos que no se detectaron en la observación científica.

El método estadístico-matemático posibilitó el análisis y la interpretación de los datos proporcionados en la fase del estudio descriptivo. La presentación del análisis de los resultados mediante tablas y gráficos facilitó la comprensión de los mismos.

Se identificó como variable principal de la investigación: proceso de educación de los pacientes hipertensos para mejorar el control de su enfermedad, que los autores, a partir de la sistematización realizada, definen como un proceso de apropiación de herramientas teóricas, metodológicas y prácticas, que se involucran como contenido del trabajo que se desarrolla en la UCMM, con el fin de educar a los pacientes hipertensos en hábitos y estilos de vida saludables que repercutan de forma positiva en el control de su enfermedad.

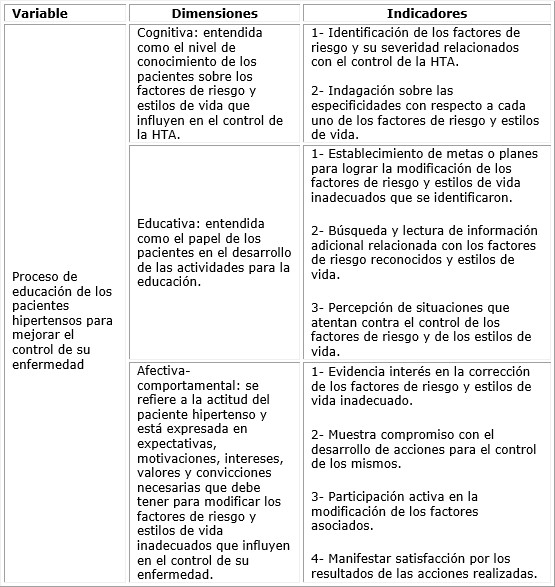

En este proceso de análisis de la variable antes propuesta se determinaron tres dimensiones: la cognitiva, entendida como el nivel de conocimiento de los pacientes sobre los factores de riesgo y estilos de vida que influyen en el control de la HTA; educativa, que se concibe como el papel de los pacientes en el desarrollo de las actividades para la educación, y la afectiva-comportamental, que se refiere a la actitud del paciente hipertenso y está expresada en expectativas, motivaciones, intereses, valores y convicciones necesarias que debe tener para modificar los factores de riesgo y estilos de vida inadecuados que influyen en el control de su enfermedad. Para cada dimensión se determinaron indicadores, como se muestra en el siguiente cuadro:

Una intervención breve es una interacción corta de 3 a 20 minutos entre el profesional de la salud (médico o personal de enfermería) y el paciente, con el objetivo de identificar un problema real o potencial, proporcionar información y luego motivar y ayudar al paciente a hacer algo al respecto.4

La conducta seguida con los pacientes en la consulta en relación con la intervención educativa (intervención breve mediante el instrumento 5A) se muestra en la figura.

Los datos para evaluar las dimensiones cognitivas y educativa con sus respectivos indicadores se obtuvieron de un cuestionario de conocimientos (anexo 1), evaluados mediante una clave, mientras que para la dimensión afectivo-comportamental se utilizó una guía de observación conducida por la investigadora principal (anexo 2). Ambos instrumentos se articularon con la herramienta 5A que, como parte de la intervención breve, se le realizó a cada paciente en la consulta, con el apoyo del análisis de la historia clínica individual.

Clave de calificación de la prueba de conocimientos a los pacientes hipertensos

Pregunta 1: se otorgaron 20 puntos, cuatro puntos por cada ítem respondido correctamente (corresponde con el indicador 1 de la dimensión 1).

Pregunta 2: verdadero o falso. Conformada por ocho ítems. Se otorgaron 40 puntos, cinco puntos por cada ítem respondido correctamente (corresponde con el indicador 2 de la dimensión 1).

Pregunta 3: verdadero o falso. Conformada por ocho ítems. Se otorgaron 40 puntos, cinco puntos por cada ítem respondido correctamente (está relacionada con la dimensión 2 y sus respectivos indicadores).

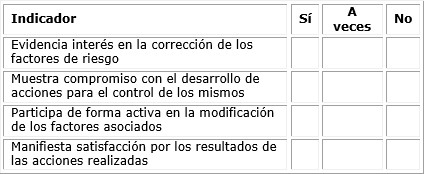

Clave de calificación de la guía de observación (los cuatro ítems corresponden a los indicadores 1, 2, 3 y 4 respectivamente)

Cada respuesta marcada con “sí” correspondió a 25 puntos.

Las respuestas “a veces” se consideraron de 15.

Las respuestas de “no” se calificaron de 0.

Para evaluar las dimensiones 1 y 2 se procedió de la siguiente forma:

Dimensión 1

Logrado totalmente: si el promedio de calificaciones de los dos indicadores es de 100 a 85.

Logrado parcialmente: si el promedio de calificaciones de los dos indicadores es de 84 a 70.

No logrado: si el promedio de calificaciones de los dos indicadores es de menos de 70.

Dimensión 2

Logrado totalmente: si el promedio de calificaciones de los tres indicadores es de 100 a 85.

Logrado parcialmente: si el promedio de calificaciones de los tres indicadores es de 84 a 70.

No logrado: si el promedio de calificaciones de los tres indicadores es de menos de 70.

Dimensión 3

Logrado totalmente: calificación de 100 a 85.

Logrado parcialmente: calificación de 84 a 70.

No logrado: calificación de menos de 70.

A partir de la calificación de cada una de las tres dimensiones, se procedió a evaluar la variable como se expone a continuación:

Adecuada: si todos los indicadores se califican de logrados totalmente.

No adecuada: el resto.

Validación teórica, etapas y estructura de la intervención educativa

El proyecto de intervención educativa en el paciente hipertenso se sustenta en la necesidad de abordar las patologías crónicas y silentes desde lo multidisciplinario. La ausencia de signos y síntomas en la HTA hace difícil el diagnóstico precoz en la población general, pero lo más significativo es que a los pacientes diagnosticados y tratados se les añada el tratamiento educativo y psicológico además del social, según sus circunstancias, para que sus patologías no se compliquen en el futuro.

La intervención educativa se desarrolló en cuatro etapas:

Etapa diagnóstica: se incluyó en las propias actividades basadas en la metodología de las intervenciones breves, que transversaliza las acciones realizadas. Esto permitió elegir los contenidos y métodos de enseñanza.

Etapa de diseño: las áreas de conocimiento consideradas de acuerdo con la metodología HEARTS y analizadas mediante el estudio exploratorio previo en relación a hábitos y estilos de vida saludables fueron: dieta, práctica de ejercicio físico, hábitos de fumar y consumo nocivo de alcohol. Otras áreas problemáticas identificadas en el mencionado estudio, fueron la adherencia al tratamiento y complicaciones que no son objeto de la presente investigación, pero abren otros derroteros para futuros estudios. Sobre la base de lo identificado, se diseñó y aplicó el sistema de actividades que componen la intervención educativa.

Se elaboró una intervención educativa conformada por cinco actividades, una general aplicada en el primer encuentro con el paciente, conducida por la médico de asistencia del consultorio y otro especialista en Medicina Interna en calidad de interconsultante, y otras cuatro elegibles a partir del diagnóstico de la primera; un paciente pudo requerir una o más actividades además de la inicial. En cada consulta se agruparon los pacientes citados para realizar actividades grupales en las cuales participan, además, acompañantes.

Etapa de intervención: se ejecutó tal como estaban diseñadas las actividades, según se explicó arriba.

Etapa de evaluación: la evaluación del efecto de la intervención educativa fue sistemática, a través de cada una de las preguntas que conforman las 5A de la intervención breve que subyace en cada una de las actividades y mediante un cuestionario, que permitió determinar el nivel adquirido con respecto a las dos primeras dimensiones; además, una guía de observación para la dimensión afectivo-comportamental, según se explicó antes. La estructura de la intervención educativa, en sentido general, incluye: objetivo, funciones, componentes, forma de implementación y formas de evaluación.

El sistema de actividades que componen la intervención educativa se elaboró en la tercera etapa de la investigación, en septiembre de 2023. Se le entregó la propuesta a 10 especialistas de Medicina General Integral, que laboran en la APS del municipio de Matanzas, para la valoración y debate en un grupo focal. El empleo de esta técnica permitió centrar la atención de los participantes en el tema específico de la investigación e identificar elementos que no se detectaron en la observación científica.

A partir de las valoraciones expresadas, se elaboraron conclusiones todas las ideas, y el análisis de la teoría permitió la versión definitiva de la intervención educativa que fue empleada en los pacientes estudiados.

Actividades de la intervención educativa

Las actividades que componen la intervención educativa tienen como núcleo estructural la metodología de las 5A como parte de las intervenciones breves de forma individual,4 pero incluyen también actividades grupales en el área de espera de la consulta con participación de acompañantes. Las actividades se desarrollan de forma individual con cada paciente para lo cual se toma como punto de partida la actividad 1 y, de acuerdo al diseño general de cada actividad, se utilizarán, pero personalizadas a la situación de cada paciente.

Actividad 1

Título: Guía general para la utilización de la técnica de las 5A (qué decir y hacer, cómo decirlo y hacerlo)

Objetivos:

1. Indagar sobre los principales factores de riesgo del paciente.

2. Incorporar a la historia clínica toda la información obtenida de cada paciente.

3. Intervenir en cada estilo de vida inadecuado y promover el cambio.

Función: averiguar información del paciente que oriente hacia los modos y estilos de vida de cada caso en particular.

Forma de implementación: mediante intervención breve individual en la consulta y en actividades grupales en el área de espera.

Método: conversación heurística, elaboración conjunta.

Medios: paquete técnico para el manejo de las ECV en la APS. Hábitos y estilos de vida saludables (asesoramiento para los pacientes), láminas, afiches, videos.

Metodología: se comienza la consulta con pregunta introductoria (averiguar), con lenguaje claro y cordial, para obtener información mediante preguntas sencillas y el registro en la historia clínica de las notas relevantes para cada caso y cada consulta. Se continúa con asesorar, donde se proporciona información, mensajes claves y consejos de forma personalizada. Seguido de apreciar, que evalúa la disposición del paciente a iniciar un cambio en su vida, además influye en la motivación. Después ayudar, que proporciona asesoramiento práctico a la persona para ayudar a desarrollar un plan que permita aumentar las probabilidades de éxito, también apoyo social personalizado como forma de estímulo y preocupación para provocar el cambio. Se proporciona y garantiza la disponibilidad de materiales educativos en salud.

Se concluye con el acuerdo con el paciente, cronograma de seguimiento, recordatorio del apoyo a la solución de dificultades, programación de próxima consulta de seguimiento, remisión a servicios especializados en caso de ser necesario.

En esta etapa también se tiene en cuenta la felicitación a aquellos que hayan alcanzado logros o cambios con éxito y para los que enfrentan desafíos recordarles que todo este proceso deberá verse como una experiencia de aprendizaje. En aquellos que las circunstancias individuales no les han permitido hacer cambios en sus estilos de vida inadecuados, entonces motivarlos a comprometerse con el cambio nuevamente y direccionarlos de forma más intensiva.

RESULTADOS

Se hizo un análisis de la evaluación de cada indicador de la dimensión cognitiva en la totalidad de los pacientes. El criterio que prevaleció con respecto a los dos indicadores fue no logrado, pues como promedio la calificación cuantitativa de la prueba de conocimiento fue de 69 puntos, con respecto a los tres indicadores de la dimensión educativa. También prevaleció el criterio de no logrado, pues el promedio de calificaciones fue de 68 puntos, esto conllevó a que la calificación de ambas dimensiones fue de no logrado. Los resultados obtenidos en estas dos dimensiones revelan la falta de conocimiento de los pacientes sobre los factores de riesgo en el control de la HTA y su escaso papel en el desarrollo de las actividades para la educación.

En la afectiva-comportamental, evaluada mediante la guía de observación, sin embargo, la calificación promedio del ítem 1 (que tributa al indicador 1) fue de 80 puntos, por lo que se califica de logrado parcialmente. En relación al indicador 2, fue logrado totalmente, pues la calificación promedio fue de 90 puntos, lo cual traduce compromiso total con el desarrollo de acciones para el control de los factores de riesgo en esos pacientes. El indicador 3 de la misma dimensión, sobre la participación activa en la modificación de los factores de riesgo, mostró una media de calificaciones de 65, y el indicador se considera no logrado. Los autores evalúan el indicador 4, relativo a la satisfacción por los resultados de las acciones realizadas, como logrado parcialmente, pues el promedio de calificaciones fue de 83. A partir de la evaluación de los indicadores, esta dimensión fue considerada como lograda parcialmente.

El análisis anterior permitió evaluar como no lograda la variable proceso de educación de los pacientes hipertensos para mejorar el control de su enfermedad.

Evaluación de indicadores y dimensiones después de aplicar la intervención educativa

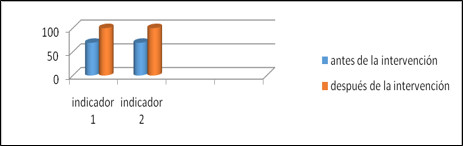

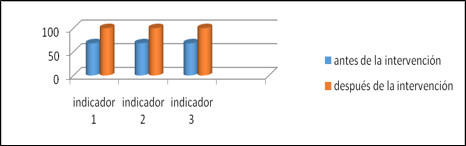

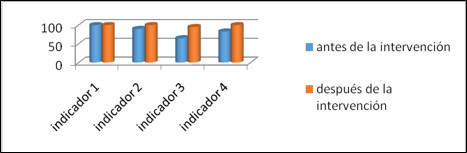

Se procedió a evaluar los indicadores, dimensiones y la variable después de aplicar la intervención educativa. En la dimensión cognitiva, los dos indicadores fueron evaluados de logrado totalmente (gráfico 1); en la dimensión educativa también se obtuvo la evaluación de logrado totalmente con respecto a sus tres indicadores (gráfico 2); esto determinó que ambas dimensiones fueran calificadas con la misma categoría.

Estos resultados muestran el impacto positivo de la intervención educativa sobre el conocimiento de los pacientes acerca de los factores de riesgo en el control de la HTA, y en el desarrollo de las actividades para la educación.

Gráf. 1 Representación gráfica de la evaluación de indicadores en la dimensión cognitiva antes y después de realizada la intervención educativa.

Gráf. 2 Representación gráfica de la evaluación de indicadores en la dimensión educativa antes y después de realizada la intervención educativa.

En cuanto a la afectiva-comportamental (gráfico 3), la calificación de los pacientes con relación al interés en la corrección de los factores de riesgo fue logrado totalmente. También mostró la participación activa en la modificación de los factores de riesgo de los pacientes y la satisfacción por los resultados de las acciones realizadas. Los resultados obtenidos evidencian que la intervención educativa fue muy efectiva y permitió que la variable se calificara como lograda.

Gráf. 3 Representación gráfica de la evaluación de indicadores en la dimensión afectiva-comportamental antes y después de realizada la intervención educativa.

Los cambios en la educación de los pacientes con respecto a las áreas exploradas e intervenidas en la investigación, expresados en los conocimientos teóricos adquiridos, fueron constatados en sucesivas consultas.

DISCUSIÓN

La aparición de una enfermedad en la vida de una persona supone siempre una situación de crisis y constituye un acontecimiento estresante. En mayor o menor medida, produce un impacto en la vida del sujeto y una ruptura de su comportamiento y modo de vida habitual, generando una situación de desequilibrio. Esta situación crea, en ocasiones, rechazo a la enfermedad y a la adopción de las medidas relacionadas con la modificación en el estilo de vida.

Se investigó la relación entre el estrés percibido, las estrategias de afrontamiento y la sintomatología depresiva en pacientes con HTA,11 en un estudio realizado en México. Otra investigación desarrollada en ese país,12 encontró manifestaciones de negación ante el diagnóstico de la enfermedad crónica. De los 32 pacientes entrevistados, el 41 % desearon que la situación no existiera, terminara, o de alguna forma no se encontraran más en dicha postura. Es por ello que la educación es el elemento primordial para el mejor control de la HTA, pues le permite comprender mejor su enfermedad y sus consecuencias. En ese sentido, las intervenciones educativas han demostrado que tienen efecto sobre el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles, porque trabajan a nivel individual, grupal y en el ambiente social.

En una muestra de 115 trabajadores de centros escolares en Holguín, Cuba, con factores de riesgo para desarrollar HTA, se realizó una intervención educativa a partir de la información obtenida sobre definición de la misma acorde a cifras tensionales, factores de riesgo, estilos de vida saludables para evitar su desarrollo, manifestaciones clínicas, frecuencia mínima de chequeo de la tensión arterial y complicaciones; y se logró que ellos dominaran los aspectos relacionados a la enfermedad para prevenir su aparición.13 Los autores de la presente investigación consideran que el resultado de la intervención educativa es positivo, pues se logró aumentar los conocimientos en cuanto a definición de la HTA conforme a las cifras tensionales y los factores de riesgo que influyen en el mal control de la enfermedad y en su evolución no favorable.

En cuanto a los estilos de vida, se coincide con el trabajo de Córdova y Domínguez,14 pues todos los pacientes estaban de acuerdo con que es aconsejable reducir el consumo de sal en la dieta, mantener una dieta baja en grasa, rica en frutas y verduras, y consideran también los beneficios que aportan a la salud la disminución del peso corporal y la realización de ejercicios físicos.

Según Sánchez et al.,15los resultados de una intervención educativa sobre los hipertensos siempre han sido positivos, porque logran mejorar el conocimiento sobre estilos de vida saludables para evitar el desarrollo de la HTA y manifestaciones clínicas.

En una investigación realizada en trabajadores de una empresa minera para determinar el efecto de una intervención educativa en el conocimiento preventivo de la HTA, se obtuvo un resultado favorable.16

La adecuada percepción del riesgo que significa padecer de HTA indica la necesidad de ejecutar estrategias con medidas de educación y promoción para disminuir la presión arterial media poblacional, impactando sobre otros factores de riesgo asociados a la enfermedad, como la falta del ejercicio físico, niveles inadecuados de lípidos sanguíneos, elevada ingesta de sal, tabaquismo, alcoholismo y obesidad.17,18 Es también necesaria una estrategia individual, apoyada en las herramientas de las 5A como variante de las intervenciones breves para educar a los individuos con factores de riesgo, e incidir en los cambios de hábitos de vida de forma repetida. En este último aspecto, se coincide con un estudio experimental de intervención multicéntrica, publicado en 2022.19

Los autores consideran que el resultado de la intervención educativa es positivo, pues se logró aumentar los conocimientos en cuanto a definición de la HTA acorde a los factores de riesgo que influyen en el mal control de la enfermedad y en su evolución no favorable. Es importante que los trabajadores con factores de riesgo que inciden sobre la HTA estén conscientes de la amenaza que estos representan para su salud; además, adquieran los conocimientos necesarios sobre su enfermedad, disminuyendo así las complicaciones que esta puede ocasionar. Los resultados de la intervención han sido positivos para lograr dicho objetivo.

CONCLUSIONES

Se implementó una intervención educativa basada en intervenciones breves con la herramienta 5A que fue sometida a valoración por especialistas y los pacientes estudiados. La valoración de los especialistas propició un consenso en la concepción del resultado investigativo, así como la introducción en la práctica, con lo cual se logró una transformación cualitativa en el conocimiento de los pacientes hipertensos sobre su enfermedad, así como en el estado de la variable a la categoría de lograda. El análisis de las técnicas cualitativas aplicadas arrojó el estado actual de las dimensiones que fueron establecidas y los indicadores correspondientes, y demostró la necesidad de resolución del problema de investigación planteado a través de una intervención educativa.