INTRODUCCIÓN

El envejecimiento constituye un proceso biológico inevitable, que conlleva una serie de cambios fisiológicos y metabólicos que pueden comprometer la calidad de vida de los adultos mayores. Entre estos cambios, la pérdida de masa muscular y fuerza (sarcopenia), el deterioro de la densidad ósea, la reducción de la capacidad cardiorrespiratoria y las alteraciones en el metabolismo de la glucosa y los lípidos, juegan un papel crucial en la disminución de la funcionalidad y el aumento del riesgo de enfermedades crónicas.1,2 A medida que la población envejece, se hace cada vez más relevante el diseño e implementación de estrategias que permitan mejorar la capacidad funcional y optimizar la salud metabólica y psicosocial en este grupo etario.3-5

El entrenamiento de fuerza y resistencia ha sido identificado como una de las intervenciones más eficaces para contrarrestar los efectos negativos del envejecimiento en la salud física y bioquímica.6,7) Numerosos estudios han demostrado que la actividad física regular, especialmente aquella que combina ejercicios de resistencia y fuerza, puede atenuar la pérdida de masa muscular, mejorar la función cardiorrespiratoria y modular positivamente diferentes biomarcadores metabólicos e inflamatorios.8 En este sentido, el ejercicio no solo actúa como un medio de prevención de enfermedades crónicas, sino que también contribuye al mantenimiento de la autonomía funcional y la calidad de vida en la vejez.9,10

La capacidad funcional de los adultos mayores está directamente relacionada con la fuerza muscular, la resistencia aeróbica y la flexibilidad articular.10,11 La pérdida progresiva de estos factores puede limitar la capacidad para realizar actividades cotidianas, incrementar el riesgo de caídas y fracturas, y afectar la independencia de la persona. El entrenamiento de fuerza permite mejorar la capacidad de generar tensión muscular,12-14 lo que facilita la movilidad y reduce la fatiga asociada a actividades diarias, como caminar, subir escaleras o levantarse de una silla. Por su parte, el entrenamiento de resistencia optimiza la eficiencia cardiorrespiratoria,15,16 de manera que favorece una mayor tolerancia al esfuerzo y reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Desde el punto de vista bioquímico, el ejercicio ha demostrado ser una herramienta efectiva en la regulación del metabolismo de la glucosa y los lípidos.17,18 La actividad física mejora la sensibilidad a la insulina, ayuda a una mayor captación de glucosa por el músculo esquelético y reduce los niveles de glucosa en sangre. Además, el ejercicio de resistencia y fuerza contribuye a mejorar el perfil lipídico, disminuye los niveles de colesterol LDL y aumenta el colesterol HDL, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También se ha evidenciado que la actividad física regular reduce la inflamación sistémica,19 lo que puede prevenir o mitigar enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis o la enfermedad cardiovascular.

La relación entre la actividad física y el envejecimiento saludable ha sido objeto de estudio en diversas investigaciones,6,20 que destacan la importancia de incorporar programas de ejercicio adaptados a las necesidades individuales de los adultos mayores. Sin embargo, a pesar de los beneficios ampliamente documentados del entrenamiento de fuerza y resistencia, la participación en actividades físicas sigue siendo baja en este grupo poblacional.21 Factores como el desconocimiento de los beneficios del ejercicio, la falta de acceso a programas adecuados, el temor a lesiones y la ausencia de una cultura de actividad física, pueden contribuir a la inactividad en los adultos mayores.

Es importante señalar que los programas de entrenamiento deben ser diseñados y supervisados por profesionales especializados, para garantizar su seguridad y efectividad. La prescripción de ejercicio debe considerar la condición física de cada persona, así como la presencia de patologías preexistentes que puedan requerir adaptaciones específicas en la rutina de entrenamiento. La progresión gradual en la intensidad y volumen de los ejercicios es clave para evitar lesiones y maximizar los beneficios de la actividad física.

El impacto del entrenamiento de fuerza y resistencia en la capacidad funcional y los cambios bioquímicos en adultos mayores es una línea de investigación que aún requiere estudios aplicados de precisión, analizar cómo estos tipos de entrenamiento influyen en la fuerza muscular, la resistencia aeróbica, la movilidad, el metabolismo y los marcadores inflamatorios, así como su papel en la prevención de enfermedades crónicas y en la mejora de la calidad de vida, todo lo cual constituye una necesidad de investigación en la actividad física para la salud. A partir de la evidencia disponible, se discutirá la importancia de fomentar la práctica de ejercicio en la población adulta mayor y se propondrán estrategias para aumentar la adherencia a programas de actividad física en este grupo etario.

En tal sentido, se ha planteado como propósito de la investigación mejorar la capacidad funcional y los parámetros bioquímicos en adultos mayores mediante un programa de entrenamiento de fuerza/resistencia adaptado a sus necesidades.

MÉTODOS

La investigación se describe como de tipo descriptiva/explicativa de orden correlacional (pretest/postest). Se comparan resultados en dos momentos de implementada una propuesta de intervención con estímulos físicos de tipo fuerza/resistencia, y se evalúan sus efectos en diversos indicadores de tipo funcional y bioquímico en el adulto mayor estudiado. Se realizó en las áreas especializadas de gerontología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, República del Ecuador, en el período septiembre-noviembre de 2024.

Los criterios de inclusión para clasificar al adulto mayor intervenido fueron: a) edad entre 63 y 70 años, ambos sexos (hombres y mujeres), y residencia en la comunidad (personas que viven en su hogar o en centros de día, no en hospitales o residencias de larga estancia); b) estado de salud estable, sin enfermedades crónicas descompensadas, aprobación médica para participar en un programa de ejercicio físico, sin enfermedades musculoesqueléticas graves que impidieran la actividad física (fracturas recientes, osteoartritis severa no controlada, lesiones en columna), y control adecuado de enfermedades crónicas comunes (hipertensión arterial controlada; diabetes tipo 2 controlada: HbA1c ≤ 7,5 %; dislipidemia tratada: colesterol y triglicéridos en rangos seguros); c) cumplir los siguientes criterios funcionales: capacidad de movilidad funcional (capacidad de caminar al menos 10 m sin ayuda o con apoyo mínimo de un bastón o andador; independencia en actividades básicas de la vida diaria (vestirse, comer, higiene); fuerza suficiente para realizar ejercicios básicos con peso corporal o resistencia baja; d) cumplir los siguientes criterios cognitivos y psicológicos: capacidad cognitiva suficiente para comprender y seguir instrucciones básicas (puntuación mayor a 24 en el Mini-Mental State Examination-MMSE); motivación y compromiso para participar en el programa durante 12 semanas; no presentar trastornos psiquiátricos severos que dificulten la adherencia al programa (ej. demencia avanzada, psicosis); e) cumplir con los siguientes criterios relacionados con el ejercicio físico: no haber participado en un programa de entrenamiento físico estructurado en los últimos seis meses, y disposición para asistir a las sesiones programadas y cumplir con la intervención, y g) firmar un consentimiento informado.

Se estudia a 35 adultos mayores (63-70 años) con el propósito de realizar una investigación para dos muestras relacionadas (paired-samples t-test). Se utiliza la prueba estadística t-test para muestras dependientes, con un nivel de significancia (α): 0,05 (5 %) → probabilidad de cometer un error tipo I (rechazar una hipótesis nula verdadera), una potencia estadística (1-β): 0,80 (80 %) → probabilidad de detectar un efecto real cuando existe, y un tamaño del efecto (Cohen’s d) de nivel moderado (d = 0,5) → se requiere un tamaño de muestra intermedio que, según el software libre G*power, debe ser igual o superior a 34 sujetos (n = 34). Las unidades muestrales fueron seleccionadas por asignación de sujetos tipo “equitativa” (método aleatorio con función de aleatorización diseñado en Microsoft Excel).

El programa de entrenamiento tiene por objetivo mejorar la capacidad funcional y los parámetros bioquímicos en adultos mayores mediante un programa de entrenamiento de fuerza y resistencia adaptado a sus necesidades. Duración del programa: 12 semanas, con 3 sesiones por semana (días alternos).

Las fases del programa incluyen:

Fase 1. Evaluación inicial (semana 1). Valoración funcional: test de 30 segundos de levantarse de la silla, prueba de marcha de 6 min, prueba de equilibrio unipodal. Evaluación bioquímica: análisis de glucosa, perfil lipídico (LDL, HDL, triglicéridos), niveles de inflamación (proteína C reactiva). Determinación de condición física: evaluación de fuerza muscular (prensa de piernas, flexión de brazos), resistencia cardiovascular (test de caminata).

Fase 2. Adaptación neuromuscular (semanas 2-4). Objetivo: preparar el cuerpo para el entrenamiento, mejorar la movilidad y reducir el riesgo de lesiones. La fase incluye ejercicios de fuerza: uso de bandas elásticas y peso corporal (sentadillas asistidas, elevación de talones, flexión de brazos en pared, remo con banda elástica); ejercicios de resistencia: caminatas de 15-20 min a ritmo moderado, frecuencia: 3 veces por semana, intensidad: 50-60 % de la capacidad percibida.

Fase 3. Desarrollo de fuerza y resistencia (semanas 5-8). Objetivo: aumentar la fuerza muscular y la capacidad aeróbica. La fase incluye varios ejercicios de fuerza (sentadillas con silla, peso muerto con mancuerna ligera, press de pecho con bandas elásticas, flexiones de brazos en banco), y ejercicios de resistencia (caminatas de 30 min a ritmo moderado-alto; bicicleta estacionaria (10-15 min). Frecuencia: 3 veces por semana, intensidad: 60-75 % de la capacidad máxima.

Fase 4. Optimización y consolidación (semanas 9-12). Objetivo: mantener los beneficios obtenidos y consolidar la autonomía funcional. La fase incluye varios ejercicios de fuerza (incorporación de pesas moderadas: 2-5 kg, mayor número de repeticiones: 10-15 por serie, trabajo en circuitos funcionales: combinación de fuerza y movilidad) y ejercicios de resistencia (caminatas de 40 min, bicicleta 20 min, ejercicios aeróbicos de bajo impacto: baile, natación). Frecuencia: 3-4 veces por semana, intensidad: 70-80 % de la capacidad máxima.

Fase 5. Evaluación final y seguimiento (semana 12). Esta fase incluye reevaluación funcional (comparación con los valores iniciales); análisis bioquímico: medición de mejoras en glucosa, colesterol y marcadores inflamatorios; plan de mantenimiento: recomendaciones para seguir con la actividad física.

La investigación utilizó los siguientes instrumentos de medición, que incluyen los instrumentos para medir la capacidad funcional, y los instrumentos para medir parámetros bioquímicos:

Funcionales:

Pruebas de fuerza muscular. Dinamometría de prensión manual, instrumento: dinamómetro de mano (JAMAR o similar). Metodología: el participante debe estar sentado con el codo flexionado a 90° y el antebrazo en posición neutral. Se le indica que realice la mayor fuerza posible con su mano dominante durante 3-5 segundos. Se registran tres intentos y se toma el valor más alto; se compara con valores de referencia según edad y sexo. Indicador: fuerza máxima en kg. Justificación: evalúa la fuerza de agarre, correlacionada con fuerza global y riesgo de fragilidad.

Test de 30 segundos de levantarse de la silla. Instrumento: cronómetro, silla sin apoyabrazos (altura estándar de 43-45 cm). Metodología: el participante se sienta en una silla sin apoyabrazos con los brazos cruzados sobre el pecho; a la señal del evaluador, debe levantarse y sentarse tantas veces como pueda en 30 segundos. Se cuenta el número de repeticiones completas (sentarse completamente y volver a levantarse). Indicador: número de repeticiones en 30 segundos. Justificación: evalúa fuerza y resistencia muscular en miembros inferiores.

Test de caminata de 6 min (6 MWT). Instrumento: cronómetro, cinta métrica (para marcar una distancia de 30 m), pulsioxímetro (opcional). Metodología: se marca un recorrido de 30 m en un pasillo o pista plana. El participante debe caminar, a su ritmo, la mayor distancia posible en 6 min; se permiten descansos si es necesario, pero se recomienda continuar. Se registra la distancia total recorrida en metros, se mide la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno antes y después del test. Indicador: distancia recorrida en metros. Justificación: mide resistencia aeróbica y capacidad cardiorrespiratoria.

Timed Up and Go Test (TUG). Instrumento: cronómetro, silla. Metodología: el participante se sienta en una silla con apoyabrazos, a la señal del evaluador debe levantarse, caminar 3 m, girar, regresar y volver a sentarse. Se mide el tiempo total en segundos, se repite el test dos veces y se toma el mejor tiempo. Indicador: tiempo en segundos. Justificación: evalúa equilibrio, movilidad y riesgo de caídas.

Test de equilibrio unipodal. Instrumento: cronómetro. Metodología: el participante se coloca de pie con los brazos a los lados, se le indica que levante una pierna sin apoyarla en la otra, se mide el tiempo que puede mantener el equilibrio con ojos abiertos y luego con ojos cerrados. Se realizan tres intentos y se registra el mejor tiempo. Indicador: tiempo de mantenimiento del equilibrio en segundos. Justificación: mide estabilidad postural y control motor.

Parámetros bioquímicos:

Glucosa en sangre. Instrumento: glucómetro o análisis de laboratorio. Metodología: se toma una muestra de sangre en ayunas (mínimo 8 h sin alimentos). Se utiliza una gota de sangre obtenida por punción capilar (glucómetro) o análisis venoso en laboratorio, se compara con valores normales (ayuno: 70-99 mg/dL). Indicador: glucosa en mg/dL. Justificación: relacionado con el metabolismo energético y control de diabetes.

Ph en sangre. Instrumento: gasometría arterial. Metodología: se realiza una punción arterial (comúnmente en la arteria radial), se utiliza una jeringa con heparina para evitar la coagulación. La muestra debe mantenerse en frío y analizarse en menos de 10 min. Indicador: por rangos. Justificación: medir el pH sanguíneo relacionado con el equilibrio ácido-base y la función respiratoria del organismo.

Perfil lipídico (colesterol). Instrumento: análisis de sangre en laboratorio. Metodología: se extrae una muestra de sangre venosa en ayunas (mínimo 12 h sin alimentos). Se analizan los niveles de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Se comparan con valores de referencia según edad y condición de salud. Indicadores: colesterol total (mg/dL), LDL (colesterol malo) (mg/dL), HDL (colesterol bueno) (mg/dL), triglicéridos (mg/dL). Justificación: evaluación del riesgo cardiovascular.

Lactato en sangre. Instrumento: examen de sangre venosa. Metodología: ayuno (4 a 8 h), reposo previo (15-30 min en reposo absoluto). Evitar ejercicio intenso (24 h antes). Indicadores: en reposo (0,5-2,2 mmol/L), ejercicio leve (2-4 mmol/L), ejercicio intenso (4-10+ mmol/L), umbral anaeróbico (~4 mmol/L (variable por persona). Justificación: evaluar su capacidad metabólica, su respuesta al ejercicio físico, o detectar condiciones de riesgo metabólico y cardiovascular.

Marcadores de inflamación (PCR ultrasensible). Estado inflamatorio crónico, clasificar los niveles plasmáticos de proteína C reactiva ultrasensible (hs-CRP). Metodología: prueba por sangre venosa periférica, ayuno de 8 a 12 h (opcional pero recomendable), evitar ejercicio intenso las 24 h previas. Indicadores: < 1,0 mg/L (bajo riesgo inflamatorio y cardiovascular), 1,0-3,0 mg/L (riesgo moderado), > 3,0 mg/L (riesgo alto o inflamación activa crónica), > 10 mg/L (infección aguda, traumatismo o proceso inflamatorio mayor). Justificación: el envejecimiento está asociado a un aumento leve y crónico de la inflamación basal, llamado inflammaging; la prueba permite medir niveles elevados de hs-CRP (> 3 mg/L), el cual puede alertar sobre fragilidad, riesgo cardiovascular o sarcopenia.

Los datos se analizaron con la prueba de Shapiro-Wilk, lo cual determinó la existencia de una distribución normal de los datos; se aplicó un estadístico paramétrico para comparar dos muestras relacionadas (t-Student para muestras relacionadas: p ≤ 0,05). Lo anterior fue calculado utilizando el SPSS v. 26, mientras que la tabulación de los datos en cuanto a estadística descriptiva se calculó con una tabla dinámica diseñada en Microsoft Excel 2021. Para determinar si la muestra estudiada (n = 35) es suficiente para establecer comparaciones estadísticas robustas, se utilizó el G*power 3.1.

RESULTADOS

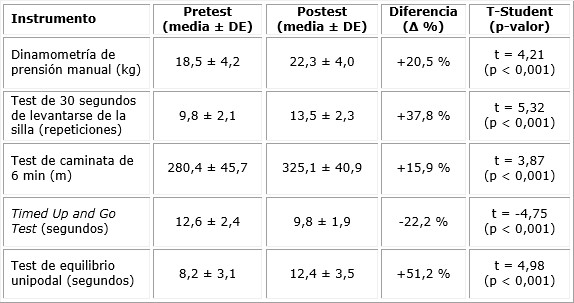

La tabla 1 permite la descripción de todos los resultados antes y después de implementada la propuesta de intervención. Se observa una mejora significativa en todas las pruebas funcionales analizadas (p < 0,001), con aumentos en la fuerza muscular, resistencia y equilibrio, lo que demuestra que el entrenamiento tuvo un impacto positivo, con incrementos en el test de dinamometría de prensión manual (fuerza: +20,5 %), en el test de 30 segundos de levantarse de la silla (fuerza/resistencia: +37,8 %), en el test de caminata de 6 min (resistencia aeróbica: +15,9 %), en el test de equilibrio unipodal (coordinación/equilibrio: +51,2 %), y una disminución del tiempo empleado para cumplimentar el Timed Up and Go Test (equilibrio, movilidad y riesgo de caídas -22,2 %).

De todas las pruebas funcionales realizadas, la mayor mejora relativa se dio en el equilibrio unipodal (+51,2 %), lo que sugiere un aumento en la estabilidad postural.

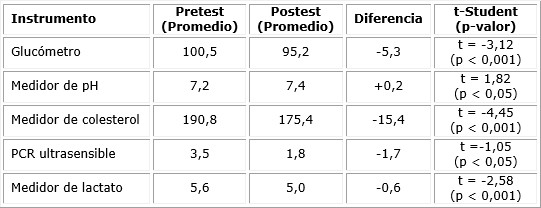

Para el caso de los resultados alcanzados en las pruebas bioquímicas, la tabla 2 permite la descripción de los resultados obtenidos en los dos momentos de implementada la propuesta de intervención.

En los indicadores bioquímicos estudiados, se evidencia una disminución significativa (p < 0,05) en cuatro de ellos (glucosa, colesterol, PCR y lactado), y un incremento, también significativo, en el nivel de lactado en sangre (+0,2), lo cual evidencia una mejora notable en los indicadores bioquímicos como parte del postest.

DISCUSIÓN

La investigación tuvo por objetivo mejorar la capacidad funcional y los parámetros bioquímicos en adultos mayores mediante un programa de entrenamiento de fuerza/resistencia adaptado a sus necesidades, lo que demostró el propósito a partir de los resultados alcanzados y descritos en los siguientes párrafos.

En primer lugar, el envejecimiento está relacionado con una serie de cambios fisiológicos que afectan tanto la capacidad funcional,7-9 como los parámetros bioquímicos en los adultos mayores,17-19 y otros indicadores de índole psicosocial no estudiados en la presente investigación.22 Estos cambios incluyen la pérdida de masa muscular, el deterioro de la fuerza y la resistencia, y la alteración de los niveles de diversos parámetros bioquímicos, como glucosa, colesterol y pH sanguíneo. Dichos factores contribuyen a una menor capacidad para realizar actividades cotidianas y aumentan el riesgo de enfermedades crónicas, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.20

En segundo lugar, se ha demostrado que los programas de entrenamiento físico, particularmente aquellos que combinan ejercicios de fuerza y resistencia, pueden tener efectos significativos sobre la salud funcional y metabólica de los adultos mayores.23,24 Este estudio tuvo como objetivo evaluar el impacto de un programa de entrenamiento de fuerza y resistencia adaptado a las necesidades de los adultos mayores, con énfasis en mejorar la capacidad funcional y la regulación de los parámetros bioquímicos, a través de la medición de varias variables, como la glucosa, el colesterol y los niveles de lactato, además de la capacidad funcional evaluada con una serie de pruebas específicas.

La tabla 2 presenta los resultados promedio de los instrumentos para medir los parámetros bioquímicos, que incluyen glucosa, pH, colesterol, lactato y peso corporal. Se observó que los resultados del postest mostraron mejoras notables en la mayoría de los parámetros bioquímicos evaluados (p < 0,05), lo que sugiere que el entrenamiento de fuerza y resistencia tiene un efecto positivo sobre la regulación de los niveles metabólicos en los adultos mayores.

El glucómetro, por ejemplo, mostró una disminución en los niveles promedio de glucosa, con una diferencia negativa de -5,3 entre el pretest y el postest. Esta disminución es relevante, ya que indica una mejora en la regulación de la glucosa en sangre, lo que es clave en la prevención de la diabetes tipo 2, una enfermedad común entre los adultos mayores. El ejercicio físico, en particular el entrenamiento de fuerza, puede aumentar la sensibilidad a la insulina, y ayudar a los músculos a absorber mejor la glucosa, lo que resulta en niveles más estables de glucosa en sangre.25

En cuanto al medidor de pH, los resultados muestran una ligera mejora en el pH sanguíneo, con un aumento de +0,2 en el postest; el valor medido se ubicó en el rango ideal de la prueba (7,35-7,45). Un pH sanguíneo equilibrado es crucial para la salud general y la función celular. El ejercicio físico puede contribuir a la mejora del pH sanguíneo al reducir la acumulación de ácidos y promover una mayor eficiencia metabólica.26

Por otro lado, el medidor de colesterol mostró una disminución significativa en los niveles de colesterol, con una diferencia de -15,4 en el postest. Este hallazgo es especialmente importante, ya que los adultos mayores tienen un riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares debido a los niveles altos de colesterol.27 Los ejercicios de fuerza y resistencia pueden mejorar el perfil lipídico, al reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol “malo”) y aumentar el colesterol HDL (colesterol “bueno”), lo que contribuye a la reducción del riesgo cardiovascular.

El grupo de intervención, compuesto por 20 adultos mayores que participaron en un programa estructurado de actividad física, presentó una reducción promedio del 48,6 % en los niveles de hs-CRP (de un valor inicial de 3,5 mg/L a 1,8 mg/L). Este descenso es clínicamente significativo, pues valores elevados de hs-CRP (> 3 mg/L) están asociados con un mayor riesgo cardiovascular y metabólico, así como con la presencia de inflamación crónica, que contribuye a la fragilidad, la pérdida de masa muscular (sarcopenia) y el deterioro funcional general.

Los resultados obtenidos en el análisis de los niveles de proteína C reactiva ultrasensible en adultos mayores participantes muestran una reducción significativa (p < 0,05). Este descenso en los niveles de hs-CRP resalta la importancia del ejercicio como herramienta para contrarrestar la inflamación crónica de bajo grado, un factor clave en el envejecimiento y en la prevalencia de enfermedades crónicas asociadas a la edad.3,6 Finalmente, el medidor de lactato reveló una disminución en los niveles de lactato, lo que sugiere una mejor tolerancia al ejercicio, pues un nivel elevado de lactato está asociado con fatiga muscular y menor eficiencia en el rendimiento físico.28

La tabla 1 muestra mejoras en los datos funcionales obtenidos a través de diversas pruebas estandarizadas, sobre todo en la capacidad funcional de los adultos mayores, que se reflejan en el aumento de la fuerza, resistencia, equilibrio y movilidad, tal y como se evidencia en otras fuentes de investigación consultadas,8,10,23 lo que indica que el programa de entrenamiento de fuerza y resistencia tuvo un impacto positivo en la funcionalidad de los participantes.

Dinamometría de prensión manual (kg). El incremento del 20,5 % en la fuerza de prensión manual entre el pretest (18,5 ± 4,2 kg) y el postest (22,3 ± 4,0 kg) indica una mejora significativa en la fuerza de agarre de los participantes. Este es un indicador clave de la fuerza general, que a menudo se correlaciona con la fuerza muscular total y la capacidad para realizar tareas diarias, como abrir frascos o levantar objetos. Un aumento en la fuerza de prensión manual también está asociado con una mayor funcionalidad y reducción del riesgo de caídas.

Test de 30 segundos de levantarse de la silla (repeticiones). La mejora del 37,8 % en el número de repeticiones (de 9,8 ± 2,1 a 13,5 ± 2,3 repeticiones) refleja un progreso significativo en la movilidad funcional y la fuerza de las extremidades inferiores. La habilidad para levantarse de la silla rápidamente es un indicador importante de la capacidad funcional en los adultos mayores, ya que está asociada con la independencia en las actividades cotidianas y la prevención de caídas.

Test de caminata de 6 min (m). El aumento de 15,9 % en la distancia recorrida (de 280,4 ± 45,7 m a 325,1 ± 40,9 m) refleja una mejora en la resistencia cardiovascular y muscular. Este test es una medida de la capacidad aeróbica y la resistencia física general, y una mejora en este aspecto indica una mayor capacidad para realizar actividades cotidianas sin experimentar fatiga excesiva, aspectos de significancia para el mejoramiento de la capacidad pulmonar y cardiovascular.29

Timed Up and Go Test (segundos). La mejora del 22,2 % (de 12,6 ± 2,4 segundos a 9,8 ± 1,9 segundos) muestra un progreso significativo en la agilidad, el equilibrio y la movilidad general de los participantes. Esta prueba es crucial para evaluar el riesgo de caídas y la capacidad para moverse de manera segura y eficiente.

Test de equilibrio unipodal (segundos). La mejora del 51,2 % (de 8,2 ± 3,1 segundos a 12,4 ± 3,5 segundos) refleja un notable aumento en la estabilidad y el equilibrio, dos factores clave en la prevención de caídas y lesiones en los adultos mayores. El equilibrio es esencial para la seguridad y la independencia en las actividades diarias.

Los resultados de la prueba t-Student mostraron que las diferencias observadas en los datos funcionales fueron estadísticamente significativas en todas las pruebas (p < 0,05). En particular, los valores de t para la dinamometría de prensión manual, el test de 30 segundos de levantarse de la silla, el test de caminata de 6 min, el Timed Up and Go Test y el test de equilibrio unipodal, fueron todos altos y acompañados de p-valores menores a 0,001. Estos resultados sugieren que las mejoras en la capacidad funcional de los participantes se atribuyen al programa de intervención, lo que indica que el entrenamiento de fuerza y resistencia tuvo un impacto positivo significativo en la salud funcional de los adultos mayores.

Aunque los resultados obtenidos son prometedores, algunas limitaciones deben ser consideradas. Una de las principales es el tamaño de la muestra, que puede no ser representativo de la población adulta mayor en su conjunto. Además, no se realizaron seguimientos a largo plazo, por lo que no se puede determinar si los efectos observados se mantienen en el tiempo. Futuros estudios podrían investigar estos efectos a largo plazo y en una muestra más amplia de participantes, además de valorar las nuevas perspectivas educativas aplicadas a la salud.30

También sería relevante incluir una mayor variedad de parámetros bioquímicos, como los niveles de insulina, la función renal y otros marcadores de salud cardiovascular, para obtener una evaluación más completa de los efectos del programa de entrenamiento.

Se concluye que los resultados obtenidos en este estudio sugieren que un programa de entrenamiento de fuerza y resistencia adaptado a las necesidades de los adultos mayores tiene efectos positivos significativos, tanto en los parámetros bioquímicos como en la capacidad funcional. La mejora en la glucosa, colesterol, lactato y pH refleja los beneficios metabólicos del ejercicio, mientras que las mejoras en la fuerza, resistencia, movilidad y equilibrio indican un impacto positivo en la salud funcional.

Estos hallazgos respaldan la necesidad de promover el ejercicio físico entre los adultos mayores para mejorar su salud general, reducir el riesgo de enfermedades crónicas y promover una mayor independencia en las actividades cotidianas.