Introducción

La evolución de la Anestesiología ha contribuido a importantes avances en la atención sanitaria mediante el empleo de enfoques alternativos de la anestesia general y regional, nuevas tecnologías destinadas a facilitar la atención de los pacientes con características fisiológicas y anatómicas complejas y la mejora en el control de las constantes vitales. Con esto se proporcionan cuidados a una población de pacientes cada vez más variada de forma segura y con pocas complicaciones.1

Sin embargo, desde el inicio de su historia moderna, la administración de anestesia se ha identificado objetivamente como un procedimiento arriesgado por los diferentes peligros para el paciente y los riesgos laborales para los que la administran. En un sentido más amplio, entender la extensión en que varían la morbilidad y mortalidad en los diferentes pacientes, médicos y hospitales aporta una importante oportunidad para valorar y mejorar la calidad de la atención sanitaria.2

La adversidad asociada a la práctica clínica, además del perjuicio evidente al paciente y su familia es fuente de estrés, impacto emocional y consecuencias legales para el personal sanitario, lo cual puede condicionar un desempeño deficiente, dificultad en la toma de decisiones, e incluso hacerlos considerar su cambio de perfil o especialidad. Alrededor del 92 % de los anestesiólogos han experimentado al menos un evento desfavorable durante su carrera, con notable afección psicológica, y escaso o inexistente apoyo institucional.3

Por lo cual se puede dilucidar la estrecha relación entre la atención anestesiológica y la probabilidad de ocurrencia de perjurio directo o indirecto derivado de esta; evidenciando la necesidad de los estudios de mortalidad perioperatoria como herramientas orientativas para la prevención de acontecimientos futuros, y como un indicador global del acceso seguro a la atención quirúrgica y anestesiológica.4

Por lo antes expuesto, el objetivo de esta investigación fue caracterizar los pacientes fallecidos durante el perioperatorio en intervenciones quirúrgicas.

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal en el servicio de Anestesiología del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro” de la provincia Villa Clara, en el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2018.

La población estuvo constituida por los pacientes intervenidos quirúrgicamente en dicho hospital (N: 133 724). La muestra fueron los pacientes fallecidos durante el período intraoperatorio y primeras 24 h tras la intervención quirúrgica (n: 77).

Se realizó un muestreo no probabilístico, según los criterios de inclusión: pacientes fallecidos durante el período perioperatorio, luego de que hayan sido ingresados a la unidad quirúrgica con signos vitales presentes (pulsos periféricos palpables, presión arterial perceptible o ruidos cardíacos audibles). Los criterios de exclusión fueron pacientes donantes de órganos; pacientes cuya historia clínica no haya sido confeccionada de manera adecuada.

Las variables epidemiológicas fueron edad, sexo y peso; y las relacionadas con el acto quirúrgico y la atención anestésica:

Antecedentes patológicos personales: enfermedades cardiovasculares; respiratorias; neurológicas; renales; hepáticas; oncológicas o hematológicas; endocrinológicas; inmunológicas; otras enfermedades; varias comorbilidades asociadas; salud anterior.

Clasificación del estado físico según la American Society of Anesthesiologists (ASA Physical Status / ASA-PS):5 ASA-PS 1; ASA-PS 2; ASA-PS 3; ASA-PS 4; ASA-PS 5; ASA-PS 6.

Riesgo quirúrgico: estratificación por grupos quirúrgicos siguiendo los criterios de riesgo quirúrgico de la British United Provident Association (BUPA).6

Región de la intervención quirúrgica: cabeza, cuello, tronco (tórax y abdomen), miembros superiores, miembros inferiores.

Tipo de cirugía: electiva; urgencia.

Método anestésico: general, regional, combinado.

Período de la mortalidad perioperatoria: intraoperatorio; primeras 24 horas tras la intervención quirúrgica.

Causa de mortalidad perioperatoria: muerte por problemas cardiacos; muerte por cáncer; muerte por sepsis; muerte por problemas respiratorios; muerte por shock hemorrágico; muerte por problemas neurológicos.

Tasa de mortalidad perioperatoria: relación entre el número de muertes en el período perioperatorio (n), sobre el número de intervenciones quirúrgicas realizadas (N); el resultado se reporta en base a 10 000 intervenciones.

Se realizó la revisión documental de la historia clínica del paciente y la historia clínica anestésica, se registró la información en una planilla de recolección de datos, y luego en una base de datos confeccionada en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2013, donde se realizó el procesamiento estadístico. En la investigación se garantizó la privacidad de cada paciente, familia y personal sanitario involucrado, por lo que no se utilizó dato alguno con el cual pudieran ser identificados ni los casos ni los médicos de asistencia. La investigación se realizó tras la aprobación del proyecto por el consejo científico del hospital sede.

Resultados

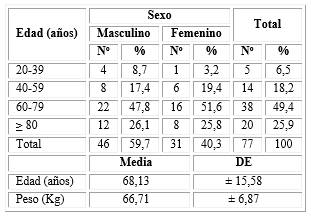

En la tabla 1 se presenta la distribución de los enfermos fallecidos, según variables epidemiológicas.

Tabla 1 Distribución de pacientes fallecidos en el período perioperatorio según variables epidemiológicas

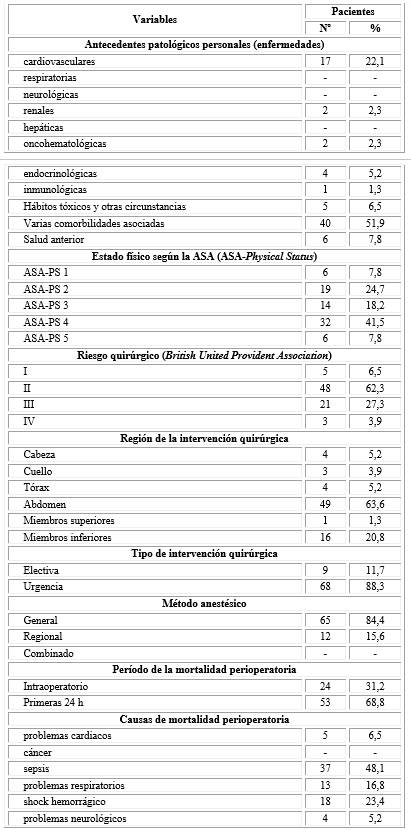

En la tabla 2 se evidencia la distribución de los pacientes fallecidos durante el periodo perioperatorio, teniendo en consideración los factores de riesgos asociados, el tipo de intervención quirúrgica y el método anestésico empleado.

Tabla 2 Distribución de pacientes fallecidos en el período perioperatorio según variables relacionadas con el acto quirúrgico y la atención anestésica

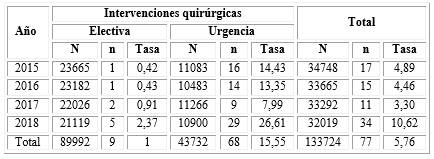

En la tabla 3 se presenta la tasa de mortalidad perioperatoria según tipo de intervención quirúrgica, electiva o de urgencia durante un periodo de cuatro años.

Discusión

En la investigación que se discute se constata una mayor incidencia de mortalidad perioperatoria en el sexo masculino, lo que no coincide con la literatura consultada, en la cual se reporta un predominio del sexo femenino, fundamentalmente en las intervenciones por fracturas de cadera7, artroplastia de rodilla8 y cáncer esofágico.2020/8/289

Los pacientes mayores de 60 años representaron las tres cuartas partes del total de defunciones (75,3 %), por lo que se puede deducir que los ancianos figuran el grupo más vulnerable, especialmente en las cirugías de urgencia, este resultado si coincide con lo publicado a nivel internacional.10,11,12,13

Debido a que la mayoría de pacientes incluidos en la muestra superaban la sexta década de vida, poco más de la mitad de estos (51,9 %) presentaban varias comorbilidades asociadas. En variaos artículos publicados 14,15,16 se hace referencia a que la principal asociación de comorbilidades la conforman la presencia de enfermedades cardiovasculares, que constituyen la causa más frecuente de muerte en los primeros treinta días tras la cirugía no cardiaca,14 con afecciones endocrinológicas, esencialmente diabetes mellitus, factor de riesgo significativo de morbimortalidad postoperatoria.15 Otra asociación importante fue la de afecciones cardiovasculares y respiratorias, las cuales influyen adversamente en el postoperatorio, particularmente en los primeros 7 días.16

El predominio de los pacientes con estado físico clase 4 según la ASA, seguido de enfermos clasificados como clases 2 y 3; agrupa a los enfermos que presentan morbilidades en diverso estado de gravedad (conforman 84,4 % del total). Esta clasificación de riesgo, aunque no tiene en cuenta los riesgos inherentes a la intervención quirúrgica,5 se considera un predictor fiable de la incidencia de complicaciones posoperatorias y muerte, así lo reporta en su publicación Hackett NJ y otros.17

La intervención quirúrgica per se influye significativamente en el riesgo perioperatorio, relacionado con los procesos patológicos subyacentes y el estrés asociado a la lesión tisular.2 Actualmente no existe un modelo predictivo de riesgo inherente a la cirugía completamente adecuado.18 La escala de riesgo quirúrgico (Surgical Risk Scale - SRS) de la BUPA, aunque publicada hace casi dos décadas,6 resulta uno de los sistemas de clasificación más completos y objetivos. En el apartado del riesgo quirúrgico, se expone el predominio del grupo II, siendo efectuadas mayoritariamente cirugías intraabdominales, y del grupo III, principalmente con cirugías de miembros inferiores, representando juntos 89,6 % de los casos. Por lo tanto, se puede deducir que la mayoría de las defunciones registradas en este estudio presentaban un RQ intermedio y elevado.

La cirugía de urgencia se relaciona a tasas elevadas de complicaciones y defunciones perioperatorias,19 al igual que la técnica de anestesia general.13,20,21,22

El shock séptico subsiguiente a disímiles etiologías constituyó la principal causa de mortalidad perioperatoria, representando casi la mitad del total de casos (48,1 %), la mayoría fueron registrados en las 24 h posteriores a la cirugía. El shock séptico como entidad nosológica es ampliamente reconocido como un problema de salud global; ocurre en aproximadamente un tercio de los pacientes admitidos en las unidades de cuidados intensivos, y tiene una incidencia anual estimada en 19 millones de casos, con tasas de mortalidad decrecientes en años próximos, aunque persisten cifras tan elevadas como un 40%.23,24,25 Dentro de este grupo, la trombosis mesentérica fue la causa predominante con 22 casos, casi un tercio del total de casos (28,6 %). Le continuaron la peritonitis secundaria a síndromes perforativos, y gangrenas de miembros inferiores y de Fournier.

Aproximadamente un cuarto de los pacientes (23,4 %) falleció como consecuencia de shock hemorrágico, atribuido en su generalidad a pacientes politraumatizados, y lesiones de grandes vasos abdominales o torácicos sucesivos a heridas penetrantes. La mortalidad asociada a esta entidad constituye un problema de salud sustancial, solo en los Estados Unidos se registran más de 60 000 defunciones anuales, y 1,9 millones a nivel internacional, de las cuales 1,5 millones se responsabilizan al trauma.26

La tasa de mortalidad perioperatoria (TMP) ha sido propuesta como índice sanitario quirúrgico, referente a la calidad y seguridad de la anestesia y la intervención.4 Resulta complejo comparar la TMP entre diferentes estudios, pues cada uno implica naciones con diferentes grados de desarrollo socioeconómico, centros hospitalarios de varios niveles de atención, cirugías específicas o grupos de pacientes determinados. Por tanto, ya que esta investigación involucra un hospital general, varias especialidades quirúrgicas, pacientes en edad adulta, y Cuba es un país con un índice de desarrollo humano alto (IDH 0,777 en el 2018),27 la comparación debe ser realizada con naciones de similar estado social y clínicas con características afines.

La que quizás sea la investigación más completa y extensa sobre mortalidad perioperatoria, publicada en The Lancet por Bainbridge y otros28 realizó una revisión sistemática, metaanálisis y meta regresión sobre publicaciones globales entre la década de 1940 y el año 2011, en cualquier idioma, observacionales o no observacionales, con una población superior a los 3000 pacientes, en las cuales se incluyeron 21,4 millones de casos tanto de naciones desarrolladas como en vías de desarrollo. Las etapas de análisis fueron divididas antes de 1970, 1970s-1980s y 1990s-2000s; las naciones se clasificaron como de bajo IDH (IDH < 0,8), o elevado IDH (IDH ≥ 0,8). Si se homologara la TMP del estudio de Bainbridge a 10 000 casos, acorde con la población de la presente investigación, la TMP general para naciones con un elevado IDH quedaría de la siguiente forma: antes de 1970 (104,67/10 000), 1970s-1980s (19,82/10 000), y 1990s-2000s (10,95/10 000). Por lo tanto, la TMP general promedio de esta investigación (5,76/10 000) (Tabla 3) se aproxima a los hallazgos de Bainbridge y otros (10,95/10 000), aún la TMP anual más elevada, correspondiente al año 2018 (10,62/10 000).

El estudio cubano con mayor analogía sería la tesis doctoral de Vallongo,29 que, aunque enfocado en el período intraoperatorio, refleja una incidencia de parada cardiaca intraoperatoria de 2,97/10 000. En comparación, en la presente investigación se constataron 24 defunciones intraoperatorias, que en base a una población de 133 724 pacientes, resultaría en una TMP intraoperatoria de 1,79/10 000; inferior a lo registrado por Vallongo.

En la actual investigación existió predominio de defunciones en ancianos con comorbilidades asociadas, alto riesgo anestésico y quirúrgico, intervenidos de urgencia bajo anestesia general, con el shock séptico como principal causa de muerte. La tasa de mortalidad perioperatoria fue similar a naciones de desarrollo socioeconómico equivalente.