Introducción

En 2010, se calculó que las enfermedades cardiovasculares causaron 16 millones de falleci mientos y condujeron a la pérdida de 293 millones de años de vida ajus tados según la discapacidad (AVAD), lo que representa cerca del 30% de todos los fallecimientos y el 11% del total de AVAD perdido ese año. En Latinoamérica y el Caribe el 42% de todos los fallecimientos son atribuibles a enfermedades cardiovasculares y el 47% de estos son ocasionados por la cardiopatía isquémica (CI).1

En 2017, en Cuba, fallecieron un total de 17 628 individuos por CI (tasa de 156.7 por cada 100 000 habitantes). De estos, un total de 7 982 fallecieron como consecuencia de un infarto agudo de miocardio (IAM) (tasa de 71.0 por cada 100 000 habitantes).2

En la Tercera Definición Universal del Infarto de Miocardio este se definió a partir de los síntomas y las anomalías en el electrocardiograma (ECG), así como elevación de biomarcadores cardiacos. Además, se hace énfasis en que el desarrollo de biomarcadores cardiacos específicos del tejido miocárdico y de técnicas de imagen cada vez más sensibles permite al día de hoy detectar muy pequeñas áreas de necrosis o lesión miocárdica.3

En cuanto al tratamiento de reperfusión en el IAM la angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) primaria es el tratamiento de reperfusión preferido para los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) en las primeras 12 h tras el inicio de los síntomas, siempre que se pueda realizar en los primeros 120 minutos desde el diagnóstico por un equipo experimentado.4,5

La fibrinólisis o trombolisis es una importante estrategia de reperfusión cuando la ACTP primaria no pueda realizarse dentro de los plazos recomendados y previene 30 muertes prematuras por cada 1 000 pacientes tratados en las primeras 6 h tras el inicio de los síntomas. El mayor beneficio absoluto se observa en pacientes con alto riesgo, incluidos los ancianos y cuando el tratamiento se aplica en menos de 2 h desde el inicio de los síntomas. Esta debe comenzarse en los primeros 10 minutos tras el diagnóstico.4

Un estudio reciente reveló que la tasa de mortalidad al año en los pacientes con IAMCEST de menos de 3 horas de evolución en los que se estimó un retraso hasta la ACTP primaria superior a 1 hora fue similar entre aquellos tratados con fibrinólisis con Tecneteplasa y los que fueron derivados a ACTP primaria.6

La Unidad de cuidados coronarios intensivos del Hospital clínico-quirúrgico Comandante Manuel Fajardo fue fundada en el año 2009 con el propósito de brindar asistencia médica avanzada a los pacientes con IAM que acuden al servicio de urgencias del centro de salud, así como para un manejo especializado de todos los pacientes con cardiopatías agudas graves, es el epicentro de la actividad clínica cardiológica de la institución.

No existen estudios previos que muestren los fallecidos por IAM en este servicio desde su fundación, por lo que el objetivo de esta investigación es caracterizar a los pacientes fallecidos por infarto agudo de miocardio en la Unidad de cuidados coronarios intensivos del Hospital clínico-quirúrgico “Comandante Manuel Fajardo” en el periodo comprendido desde junio 2009 hasta marzo de 2017.

Material y métodos

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, en pacientes fallecidos por IAM en la Unidad de cuidados coronarios intensivos del Hospital clínico-quirúrgico “Comandante Manuel Fajardo”, ubicado en La Habana, Cuba, en el periodo comprendido desde junio de 2009 hasta marzo de 2017.

El grupo de estudio estuvo conformado por 50 pacientes. No se realizó selección de muestra pues se trabajó con todos los casos disponibles que cumplieron los siguientes criterios de inclusión/exclusión:

Criterios de inclusión:

Que el IAM sea la primera causa de muerte planteada en el certificado de defunción y el cierre de historia clínica.

Criterios de exclusión:

No disponibilidad de la historia clínica en el Departamento de archivo y estadística del Hospital clínico-quirúrgico Comandante Manuel Fajardo.

No disponibilidad en la historia clínica de todos los datos que respondan a las variables utilizadas en la investigación (por este concepto se excluyeron 5 historias clínicas de pacientes fallecidos por IAM).

Los datos se obtuvieron mediante la revisión de historias clínicas y posteriormente se introdujeron y procesaron en el paquete estadístico SPSS 18 con el cual se creó una base de datos.

Se estudiaron las siguientes variables:

Edad: se refiere a edad en años cumplidos.

Sexo: se refiere a sexo biológico del paciente.

Topografía: hace referencia a la localización topográfica del IAM según sus electrocardiogramas.

Clasificación Killip-Kimbal (KK):7 se refiere a la afectación hemodinámica ocasionada por el IAM. Se clasifica de la siguiente forma:

No hay signos de congestión pulmonar o venosa.

Insuficiencia cardiaca moderada, que se manifiesta por estertores en ambas bases pulmonares, tercer ruido (galope), taquipnea o signos de insuficiencia cardiaca derecha, incluida congestión venosa y hepática.

Insuficiencia cardiaca intensa y edema pulmonar.

Choque con presión sistólica menor de 90 mm Hg y signos de vasoconstricción y cianosis periféricas, confusión mental y oliguria.

Estratificación de riesgo TIMI:8) expresa el riesgo de morir en los treinta días después de haber sufrido un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCASEST). Evalúa los siguientes parámetros: edad, antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial o angina, presión arterial sistólica, frecuencia cardiaca, clasificación de Killip-Kimbal, peso, electrocardiograma y tiempo transcurrido hasta recibir tratamiento. Sobre la base de esto se clasifican los pacientes en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo.

Complicaciones: se refiere a las complicaciones presentadas por el paciente.

Trombolisis realizada: se refiere si al individuo se le realizó la trombolisis o no con estreptoquinasa recombinante.

Tiempo entre el primer síntoma y el inicio de la trombolisis: se refiere al tiempo transcurrido entre el comienzo de los síntomas y el inicio de la terapia trombolítica.

Causas de no trombolisis: causa referida en historia clínica por la cual no se realizó trombolisis a los pacientes.

Tiempo hospital: se refiere al tiempo transcurrido desde que comenzó el primer síntoma hasta el arribo al hospital.

Tiempo muerte: se refiere al tiempo transcurrido entre el comienzo de los síntomas y la muerte del paciente.

Los resultados se expresaron en tablas de frecuencias. Se empleó el método estadístico descriptivo, específicamente el cálculo de frecuencias absolutas y relativas. También se utilizó el cálculo del Odds ratio para comparar riesgos.

Durante la realización del estudio se tuvieron en cuenta los parámetros de la ética institucional para acceder a las historias clínicas. La integridad de los datos obtenidos fue celosamente guardada, manteniendo en todo momento la ética hacia los pacientes, conforme a los principios éticos para la investigación médica en humanos establecidos en la Declaración de Helsinki, enmendada en la 52 Asamblea general de Edimburgo, en octubre de 2002.

La investigación no demandó de gasto económico ni recursos materiales.

Resultados

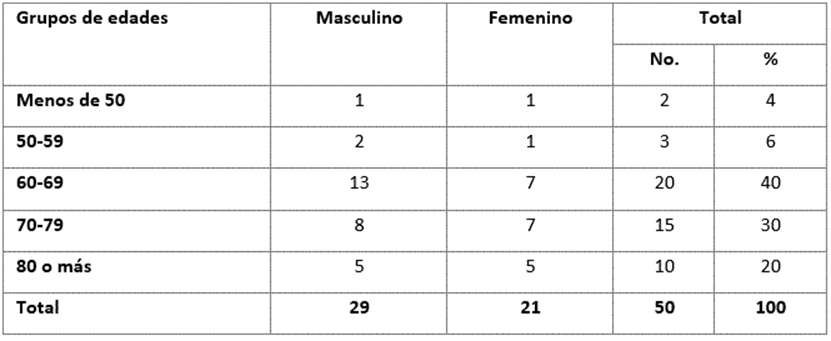

La tabla 1 hace referencia a la distribución de fallecidos por infarto agudo de miocardio según edad y sexo. Predominó el sexo masculino y los pacientes con edades entre 60-69 años constituyeron el 40%.

Al distribuir los pacientes según localización topográfica y realización de trombolisis (Tabla 2) pudo constatarse que el infarto anterior estricto predominó con un 36%, de estos solo a cuatro pacientes se le realizó trombolisis. Los pacientes no trombolizados fueron mayoría lo que representó el 56% de la población en estudio. Además, se pudo observar que las localizaciones anteriores (76%) predominaron con respecto a otras localizaciones.

Tabla 2 Distribución según topografía del IAM y realización de trombolisis.

*Se incluyen 3 pacientes a los cuales se les tuvo que interrumpir la trombolisis.

Cuando se analizan las complicaciones de la población estudiada (Tabla 3) se puede observar que el shock cardiogénico fue el predominante, del 40% de los pacientes que presentaron esta complicación la mayoría no recibió tratamiento con trombolíticos, lo que representó el 22% del total. El resultado más llamativo que emerge de este análisis es el hecho de que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes que recibieron trombolisis y los que no al efectuar la razón de productos cruzados respecto a cada una de las complicaciones.

En cuanto al tiempo entre el primer síntoma y el inicio de la trombolisis, el comportamiento fue como sigue: fueron trombolizados en la primera hora 3 pacientes, 13 entre 1 y 6 horas de iniciados los síntomas, 4 entre 7 y 12 horas y 2 pasadas las 12 horas.

La causa más frecuente de no recibir tratamiento con trombolíticos fue la parada cardiorrespiratoria con un 32.2%, seguida de la presencia de criterios de no trombolisis con el 17.9%. La parada cardiaca también fue la causa más frecuente en los pacientes con IAM de caras anteriores (28.6%). (Tabla 4).

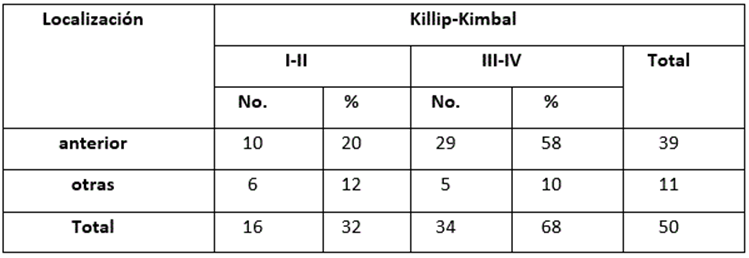

En la tabla 5 se comprueba que predominaron los pacientes con KK Grado III y IV y localización anterior con un 58%. Además, se constata que no existieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al riesgo de presentar un KK elevado (III-IV) y la localización del infarto.

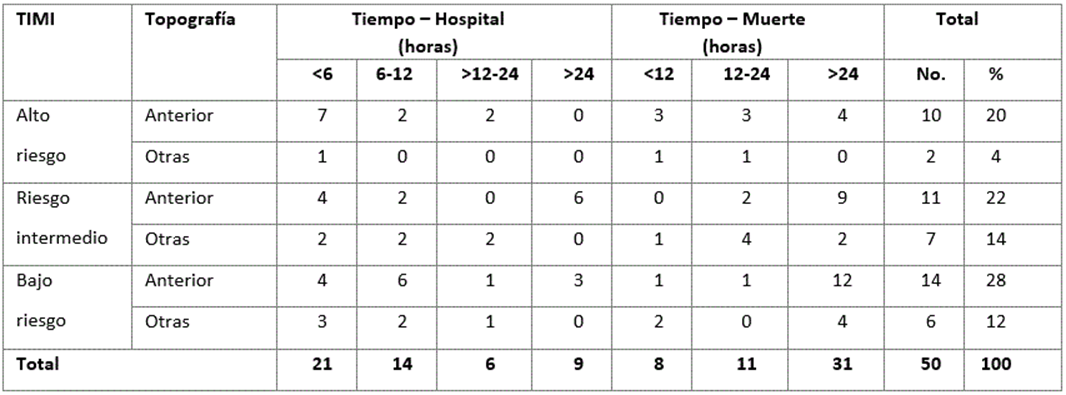

Como se observa en la tabla 6, los pacientes que presentaron bajo riesgo de morir en los treinta días luego de sufrir el evento cardiovascular predominaron con un 40%, fue este grupo donde mayoritariamente se encontraron las localizaciones anteriores, además de presentar mayor cantidad de pacientes que llegaron al centro antes de las doce horas de producido el evento. La mayoría de los pacientes 62% murieron después de pasadas las primeras 24 horas.

Discusión

El infarto agudo de miocardio (IAM) es considerado como uno de los eventos mayores en la evolución de la cardiopatía isquémica y constituye actualmente una de las primeras causas de muerte en el mundo y específicamente en Cuba.1,2

La edad continúa siendo el factor pronóstico aislado más importante en el IAM. En pacientes de 60 años o menos se ha observado una mortalidad hospitalaria del 3 al 6%, mientras que, en pacientes de 75 años o mayores, la mortalidad es del 35% o más. Estos resultados muestran como con el transcurso del tiempo y el incremento de la edad aumentan las posibilidades de que un paciente presente manifestaciones clínicas capaces de poner en riesgo su vida.9

Los resultados de esta investigación evidencian que el mayor número de pacientes fallecidos por IAM tenía más de 60 años, lo que coincide con el estudio realizado por Rodríguez-Londres et al.10) y otros trabajos.11,12,13,14,15 Sin embargo, en un estudio reciente sobre IAM sin lesiones coronarias significativas se asocia la baja edad a este tipo específico.16

Los pacientes ancianos tienen más comorbilidades y menos probabilidades de recibir tratamiento de reperfusión que los pacientes más jóvenes. Las personas de edad avanzada tienen un riesgo particularmente elevado de hemorragia y otras complicaciones derivadas del tratamiento agudo.4

En cuanto al sexo, en concordancia con esta investigación, el predominio del sexo masculino se observó en varios estudios,10,11,12,13,14,15 , al contrario de lo registrado en el estudio de Maldonado et al.16), en el que predominó el sexo femenino. Este predominio masculino se explica en parte, debido al componente estrogénico que actúa como factor cardioprotector en mujeres premenopáusicas, aunque tras la menopausia la incidencia en este sexo se acerca a la de los hombres.1

En cuanto a la topografía se concuerda con Santos Medina et al.17 en cuyo estudio predominó la afectación de la cara anterior. Dos investigaciones argentinas arrojaron resultados similares.19,20) En contraste con estos resultados, otros estudios mostraron un predominio del compromiso de la cara inferior.11,12,13,20

Predominaron los pacientes a los cuales no se les había aplicado la terapia trombolítica, resultado similar a lo planteado por Batista González et al.14 en un estudio efectuado en un Centro médico de diagnóstico integral de Venezuela donde solo se trombolizó el 17.65% de los pacientes. Sin embargo, en la investigación de Santos Medina et al.17 el 51% de los pacientes fallecidos recibieron fibrinólisis.

En un estudio argentino el 83.5 % de los pacientes recibieron terapia de reperfusión, el 78.3 % fue tratado mediante ACTP primaria, mientras que, en otro estudio el 70% recibió terapia de reperfusión, predominando también la ACTP primaria.13,21 Este contraste con los resultados de esta investigación se debe sobre todo a que en nuestro centro no contamos con servicio de Cardiología intervencionista por lo cual la ACTP primaria no es una opción terapéutica disponible para nuestros pacientes. Sin embargo, Rodríguez-Londres et al.10) evidenciaron que no existen diferencias marcadas en cuanto a la mortalidad entre los pacientes sometidos a reperfusión farmacológica y los sometidos a reperfusión mecánica, aunque esta constituye la terapia de reperfusión de elección siempre que pueda realizarse en los primeros 120 minutos desde el primer contacto médico.4

En la presente investigación a la mayoría de los pacientes trombolizados se les aplicó el tratamiento antes de las primeras 6 horas concordando con García Aurelio et al.21 que presentó resultados similares.

Entre las causas de la no utilización de la terapia fibrinolítica sobresale la parada cardiaca lo que no se corresponde con múltiples estudios que reflejan un tiempo entre el comienzo de los síntomas y el arribo al hospital mayor de 12 horas como la principal causa de no reperfusión.13,17,20,21

En cuanto a las complicaciones presentadas por los pacientes este estudio coincide con Santos Medina et al.17 en cuya investigación el shock cardiogénico fue la complicación más frecuente entre los pacientes fallecidos, la cual estuvo presente en el 67,3 % de ellos. En un reciente estudio realizado por García Aurelio et al.21) el shock cardiogénico fue la principal causa de muerte, la que está relacionada con el 50 % de las defunciones. El shock cardiogénico es la expresión clínica más grave de la insuficiencia ventricular izquierda y se asocia a lesión extensa del miocardio ventricular izquierdo en más del 80% de los casos de IAMCEST en los que está presente.1

Otro estudio multicéntrico realizado en Argentina reflejó que el 11% de los pacientes con IAM presentaba algún grado de insuficiencia cardiaca, aunque la mortalidad en el estudio estuvo más asociada con las arritmias (39%).18 Existe otra serie de investigaciones que reflejan a las complicaciones eléctricas como las más frecuentes.12,22,23,24

Similar a los resultados de otras investigaciones, la mortalidad por IAMCEST estuvo asociada a una clasificación de Killip-Kimbal alta (III-IV).12,13 Llama la atención como en el estudio multicéntrico de García Aurelio et al.21 que el 66,7% de los fallecidos presentó un KK de IV.

El score TIMI no se confirmó como un importante predictor pronóstico, debido a que la mayoría de los pacientes presentó bajo riesgo de fallecer en los treinta días siguientes, a diferencia de lo observado en el estudio de Saleem Mohsen et al.25 que plantea el predominio del riesgo intermedio con un 52%.

Lo antes discutido refleja la necesidad de realizar un diagnóstico precoz del IAM, así como una terapia de reperfusión temprana, pues con ello se reducirá la mortalidad asociada y mejorará la calidad de vida de los supervivientes.

La presente investigación se vio limitada por el hecho de tener una población estudiada relativamente pequeña, lo cual pudiera interferir en el análisis estadístico realizado, aunque puede servir como punto de partida a investigaciones similares, a una mayor escala.

Conclusiones

La localización más frecuente fue el infarto de cara anterior, la cual no se asoció estadísticamente a la presencia de una clasificación de Killip-Kimbal III-IV, a pesar de que este grupo también fue sobresaliente.

Hubo predominio de pacientes que no fueron trombolizados, la parada cardiaca fue la principal causa.

A pesar de que la complicación más frecuente fue el shock cardiogénico, no tuvo asociación estadísticamente significativa con la no realización de trombolisis.