Introducción

La emergencia sanitaria por el COVID-19 ha generado una conmoción mundial que enraíza varias incertidumbres vinculadas con la inseguridad económica, el desempleo, la muerte y el aislamiento social;1 la cara más visible es su repercusión en la calidad de vida de la población.2,3,4

Las medidas de confinamiento necesarias para controlar y evitar expandir esta enfermedad innegablemente provocan secuelas emocionales en la población.5,6,7 El temor a contraer la enfermedad, el desabastecimiento y la sobreinformación influyen en la aparición de trastornos y enfermedades.8

El impacto psicológico de la cuarentena, durante otras crisis sanitarias, evidencia la aparición de síntomas depresivos, bajo estado de ánimo, irritabilidad, insomnio, ira, agotamiento emocional y estrés postraumático.9 Los hechos traumáticos provocan la aparición de estado de alarma fisiológica, dificultades de concentración y alto nivel de estrés;10 los problemas de ansiedad, estrés permanente y depresión constituyen una respuesta usual a la pandemia de COVID-19.11,12

La falta de relaciones interpersonales junto con el aislamiento social conlleva la manifestación de un abanico de problemas psicosociales que repercute en el bienestar físico y mental.13

La soledad se asocia con una pluralidad de diferencias individuales,14 que surge de la percepción sobre la falta de relaciones interpersonales deseadas15,16 y cuya incidencia recíproca de síntomas depresivos afecta tanto a la población adolescente17,18) como a la población envejecida;3 evidenciándose así, la relación existente entre aislamiento social, soledad y su asociación con síntomas depresivos y estrés psicológico.15,16,17

Teniendo en cuenta lo planteado hasta el momento y dado que los alcances psicológicos y la salud mental del inusitado estado de confinamiento estricto están inexploradas,19,20 el objetivo del estudio es evaluar el efecto del confinamiento en el ánimo depresivo en población residente en España mayor de 18 años durante el estado de alarma provocada por la pandemia de la COVID-19.

Materiales y Métodos

La investigación responde a un diseño transversal, descriptivo y correlacional con metodología de carácter cuantitativo. El estudio fue realizado en España entre el 28 de marzo y el 26 de abril de 2020. Debido a los propios condicionantes del confinamiento, el acceso a la muestra fue de carácter no probabilístico a través de la técnica bola de nieve. La utilización de la citada técnica responde a su contrastada utilidad en muestreos de carácter online21,22 y la especificidad de las circunstancias bajo las que se ha realizado la investigación.

Los requisitos para participar en la investigación eran: a) residir en España y b) tener más de 18 años. Los cuestionarios fueron enviados a través de medios telemáticos, tales como: correo electrónico, WhatsApp y redes sociales, recurriendo a los contactos formales e informales y a las universidades de referencia del equipo investigador.

El número total de respuestas fue de 2 211. Los cuestionarios que no cumplían con los requisitos previamente expresados, o bien no se habían cumplimentado totalmente se descartaron, por lo que la muestra final de población fue de 2112 personas. Tomando como referencia el total de población residente en España mayor de 18 años (36.000.000), el margen de error muestral fue ±2,133 (bajo el supuesto de muestreo probabilístico; población infinita; p=q=0,5; nivel de confianza=95 %).

Los participantes otorgaron su consentimiento informado como requisito previo de acceso al cuestionario. Se solicitó a los y las participantes que contestasen anónimamente sólo a las preguntas en función de su experiencia durante el confinamiento en el estado de alarma. Todas las personas participantes han consentido la utilización de sus respuestas para la elaboración del estudio, fue respetado en todo momento su confidencialidad y los aspectos éticos promulgados en la declaración de Helsinki.

La recogida de datos fue realizada entre la segunda y la séptima semana de confinamiento, descartando de esta forma las semanas iniciales y las que se encuentran influenciadas por las paulatinas medidas de desconfinamiento. Por lo tanto, los resultados son el reflejo de la percepción de las personas entrevistadas en situación de confinamiento estricto.

Para evaluar la condición de ánimo depresivo se utilizó la escala del Center For Epidemiologic Studies-Depression (CES-D). El CES-D es uno de los cuestionarios más utilizados en España para evaluar el estado de ánimo depresivo en adultos,23 cuya validez tanto para población española general es de Alpha de 0,8924) como para población española con desórdenes afectivos es de Alpha de 0,91.25

El CES-D consta de 20 preguntas mediante escala tipo Likert que oscila 0 a 4 (donde 0=menos de un día/raramente o nunca; 1= uno o dos días; 3= tres o cuatros días; 4= de 10 a 14 días/casi a diario), y cuyas puntuaciones totales obtenidas pueden oscilar entre 24 y 68, considerándose el punto de corte para la identificación de casos de inicio de ánimo depresivo en 34 puntos en situaciones generales, y de 40 para circunstancias de estrés, trauma o duelo.26

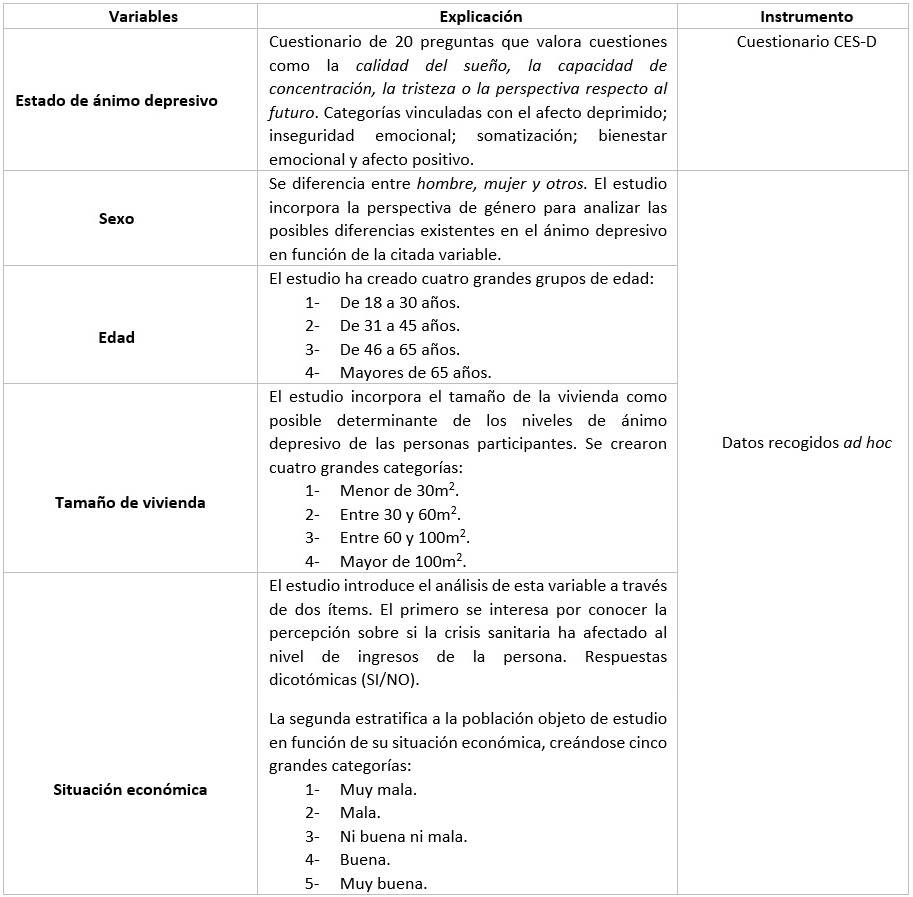

Para obtener los datos relacionados con el sexo, la edad, el tamaño de vivienda y la situación económica, se crearon preguntas ad hoc en el propio cuestionario online diseñado para el estudio. (Tabla 1).

Para el tratamiento y análisis, se elaboró una base de datos a partir de Excel® 365 para la realización del análisis estadístico IMB® SPSS® Statistics 22.0, efectuando una exploración descriptiva y bivariado de los indicadores de ánimo depresivo (variable dependiente) en función de las variables independientes (sexo, edad, tamaño de vivienda y situación económica) que muestran el nivel de asociación y correlación entre los niveles generales de ánimo depresivo observados y las variables sociodemográficas citadas.

Resultados

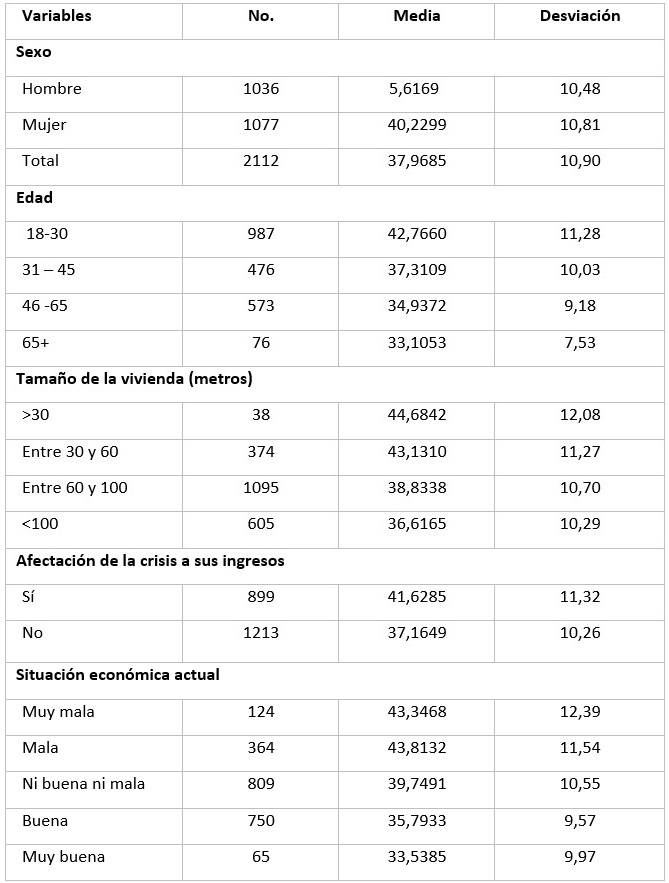

La edad media de las personas entrevistadas fue de 36,64 años y la distribución en función de las variables de análisis se muestra a continuación. (Tabla 2).

Tabla 2 Población de estudio distribución por sexo, grupo de edad, tamaño de vivienda y situación económica

Como podemos observar, la distribución en función del sexo no representa la realidad en España. Por ese motivo, se ha procedido a ponderar la citada variable con el objetivo de poder realizar operaciones estadísticas con fiabilidad representativa, es decir, los resultados obtenidos en los análisis que incluyan a la variable sexo tendrán incorporado el factor de ajuste y, por lo tanto, representarán la distribución en función del sexo existente en España.

El estado de ánimo depresivo medio en población española en estado de confinamiento fue de 37,96 puntos. Los resultados ponderados por sexo indican que las mujeres (40,22) presentan niveles de ánimo depresivo superiores a los hombres (35,61).

Respecto a la edad, se observa que las personas de entre 18 y 30 años manifiestan niveles de ánimo depresivo superiores (42,76) que el resto de rango de edades, en los que se muestran unos valores de 37,31 para las personas de entre 31 y 45 años; 34,93 para las que tienen una edad comprendida entre 46 y 65 años y 33,10 para la población mayor de 65 años.

El tamaño de la vivienda también presenta diferencias significativas en relación con el estado de ánimo depresivo. Las personas que viven en menos de 30m2 presentan valores de 44,68 puntos de media; las que residen en viviendas de entre 30 y 60m2 obtienen una media de 43,13; las que lo hacen en viviendas de entre 60 y 100m2 obtienen una media de 38,83 puntos y, por último, las personas que residen en domicilios con una superficie mayor a 100m2 presentan un resultado de 36,61.

Respecto a la situación económica, las personas que manifiestan haber visto afectados sus ingresos económicos por la situación sanitaria presentan valores de ánimo depresivo mayores (41,62) respecto a los que no se han visto afectados por la citada vicisitud (37,16). Por su parte, las personas que consideran que su situación económica es muy mala o mala (43,34) y (43,81) respectivamente, exteriorizan un estado de ánimo depresivo mayor que las personas que declaran que su situación es regular (no es ni buena ni mala, 39,74); buena (35,79) o muy buena (33,53). (Tabla 3).

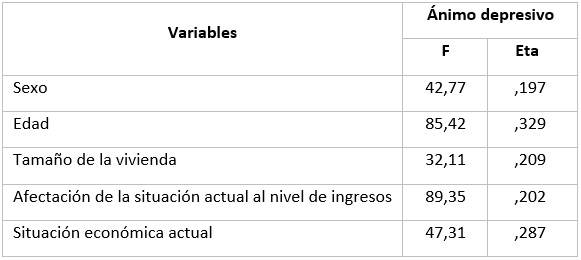

Observados los descriptivos de las variables estudiadas, procedimos a analizar la posible relación existente entre el estado de ánimo depresivo y las dimensiones de análisis sexo, edad, tamaño de vivienda y situación económica; mostrándose los resultados adyacentes al estadístico ANOVA. (Tabla 4).

Como podemos constatar, a través de los datos recogidos en el estadístico ANOVA, todas las variables estudiadas presentan valores de F y Eta muy robustos. Además, el Sig. nos indica la existencia de relación entre la variable dependiente -ánimo depresivo- y las variables independientes de análisis -sexo, edad, tamaño de la vivienda y situación económica-. Es por ello que, con los datos señalados, debemos asumir que existe relación entre el ánimo depresivo manifestado por la población y las variables independientes estudiadas.

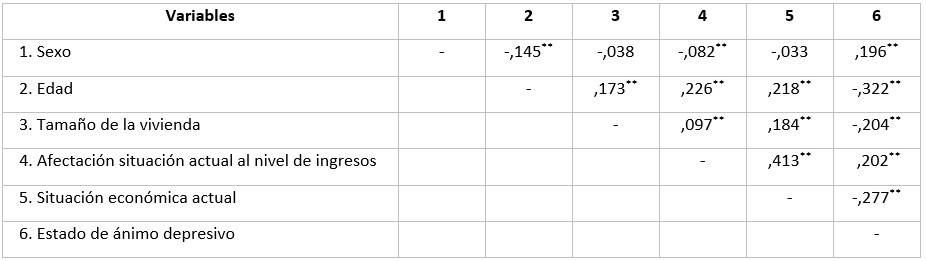

Demostrada la interrelación entre las variables, para conocer el grado de relación entre las mismas, establecimos una tabla de correlaciones de Pearson. (Tabla 5).

Tabla 5 Correlaciones entre ánimo depresivo y variables de estudio

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

*La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral)

Los resultados indican la existencia de correspondencia significativa en el nivel bilateral entre todas las variables analizadas y el ánimo depresivo. Las dimensiones sexo y la actual situación ha afectado a su nivel de ingresos muestran una relación positiva, mientras que edad, tamaño de la vivienda y situación económica actual mantienen una dependencia negativa, es decir, cuanto menor es la edad, el tamaño de la vivienda y/o peor es la situación económica actual, mayores son los resultados observados en relación con el estado de ánimo depresivo.

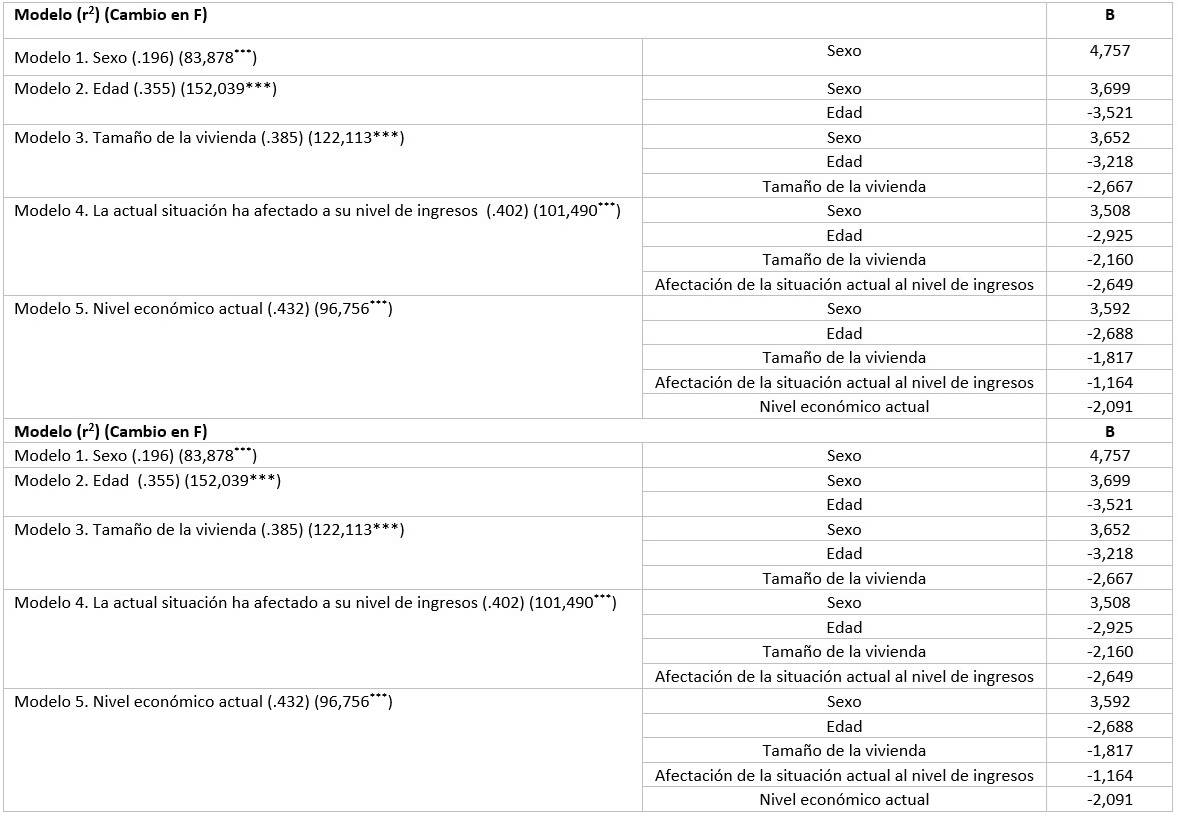

Por último, demostrada la relación y correlación de las variables analizadas con el ánimo depresivo de la población, se procedió a realizar un modelo de regresión lineal entre la variable dependiente -ánimo depresivo- y las variables

independientes -sexo, edad, tamaño de la vivienda y situación económica-. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que con anterioridad hemos “cuantificado” la relación entre las variables señaladas -índices de correlación-, procederemos a “expresar” la citada relación -regresión-. (Tabla 6).

Tabla 6 Modelo de regresión entre ánimo depresivo y variables independientes de estudio

*p<0.05**p<0.01***p<0.001

Como podemos advertir, a través de los resultados mostrados, el modelo 5 (que incluye todas las variables independientes) tiene un r2 de ,432, es decir, casi el 50 % de la varianza del estado de ánimo depresivo está explicado por las variables independientes analizadas. Además, los resultados obtenidos en B y la Sig. inferior a ,005, nos indican que todas las variables tienen una óptima capacidad predictora respecto a la variable dependiente.

Discusión

La evidencia preliminar de nuestros resultados alude a que los síntomas ánimo depresivo y las consecuencias psicosociales del aislamiento social, tales como: ansiedad, depresión y estrés son reacciones psicológicas comunes a la pandemia de COVID-19.11

Estos datos apuntan a que la aparición de síntomas depresivos está condicionada por diversos factores multicausales y efectos acumulados del confinamiento. El tamaño de la vivienda y la situación económica influyen en el ánimo depresivo en situaciones de confinamiento estricto; la edad es un factor significativamente más notable.

La proporción correspondiente de adultos jóvenes (18 a 45 años) muestran niveles más altos de ánimo depresivo; al igual que reporta un estudio nacional sobre el impacto psicológico del COVID-19 en el que se evidencia que los más jóvenes, entre 18 y 39 años, presentan más ansiedad, depresión y síntomas somáticos.6 Por su parte, estudios relativos al COVID-19 en China también constatan que las mujeres y el estudiantado han sufrido mayor impacto psicológico e importantes niveles de estrés, depresión y ansiedad. Si bien, las evidencias mayoritariamente son semejantes con nuestros hallazgos, presentan desemejanzas en relación con la edad y el tamaño del hogar; no siendo notables en la correlación con el ánimo depresivo para estos trabajos.19,27

El aislamiento social y la soledad se correlacionaron significativamente. Existe una analogía sexual indicadora, lo que evidencia que la asociación entre el aislamiento y la soledad es más fuerte en mujeres que en hombres, y que existe una mayor prevalencia de síntomas depresivos y angustia psicológica vinculados al sexo.16,17,28 El hecho de sentirse sólo se relaciona con un iceberg de síntomas de angustia, ansiedad generalizada, ataques de pánico y tendencias suicidas.15

Los adultos y las adultas jóvenes que están socialmente aislados también experimentan mayores sentimientos de soledad, y son más propensos a lidiar con la depresión, lo que sugiere que las relaciones sociales confieren beneficios para la salud mental más allá de sentimientos subjetivos de conexión.17 Los y las jóvenes son los que más soledad atesoran;6 por lo que tienen mayores probabilidades de reportar dolores psicosomáticos, ansiedad y síntomas depresivos.16 A este respecto, un estudio reciente apela a evaluar la influencia de las mascotas en las relaciones como componente importante en la salud mental vinculado a la juventud.29

Resultados análogos significativos se obtienen para una población considerable de personas adultas británicas no mayores de entre 18 y 59 años.30 Si bien, contrariamente, se infiere que la morbilidad relacionada con la soledad tiene mayor incidencia en la población femenina mayor de 70 años.7

La cuarentena, el acopio y la acumulación de información, la pérdida del empleo preservarán huellas en la salud mental de la población; apareciendo en algunos casos, misofobia, depresión y trastornos obsesivos compulsivos.31 El estrés postraumático derivado de las situaciones de crisis evidencia alteraciones a largo plazo por los hechos revividos.10 Sus secuelas están conllevando un aumento de antidepresivos y medicamentos para la ansiedad.32

Es por ello que, las situaciones de crisis provocada por esta pandemia requieren actuaciones psicosociales que disminuyan el estrés y los síntomas de soledad, ansiedad social y preocupación que se asocian con síntomas depresivos.13,33 El nivel de angustia psicológica y el estrés postraumático que presentan los sujetos, tras la crisis sanitaria y el estado de alarma actual, ya fue constatada previamente en investigaciones de otras pandemias.34 El hecho de no tener en cuenta estas situaciones puede provocar que el denominado estrés de la derrota, que impregna la desmoralización y proyecta respuestas desadaptativas, no responda a tratamientos farmacológicos;1 comportando así, transcendentales consecuencias en el ámbito y la gestión sanitaria.

Nuestro estudio tiene varias limitaciones que merecen ser reconocidas. En primer lugar, la estrategia de muestreo por bola de nieve no refleja el patrón real de la población en general, debido a que la selección se hizo a través de las propias redes formales e informales del equipo investigador. Es por ello que existen limitaciones a la hora de interpretar los hallazgos pese al tamaño de la muestra y el uso de un instrumento estandarizado.

En segundo lugar, no se contempla un estudio prospectivo, con el mismo grupo de participantes, para determinar los efectos post-confinamiento debido, entre otros, a los requisitos éticos sobre el anonimato y la confidencialidad. En tercer lugar, el hecho de que las redes del equipo investigador sean del ámbito académico y universitario evidencia un grupo poblacional con estudios universitarios, vinculado a disciplinas sociales. En cuarto lugar, el cuestionario autoadministrado refleja las percepciones de los sujetos participantes, no vinculadas con evaluaciones y/o diagnósticos profesionales. De ahí que las respuestas reflejan subjetividad respecto a síntomas depresivos por parte de las personas encuestadas. Si bien, los hallazgos evidencian el ánimo depresivo en la población española, reconocemos que sólo se ha empleado un único instrumento de medición.

Conclusiones

La presente indagación proporciona nuevos conocimientos sobre la interrelación entre el aislamiento social y la asociación con síntomas depresivos. Desde una perspectiva empírica y práctica sanitaria, esta investigación arroja datos relevantes sobre los efectos del confinamiento por emergencia sanitaria COVID-19 en la aparición de síntomas depresivos, ansiedad y otras enfermedades escasamente evaluadas hasta el momento, vinculándolas con variables sociodemográficas.

El análisis y conocimiento de los resultados expuestos, puede ser útil para viabilizar la creación de medidas que contribuyan a mitigar las consecuencias emocionales y el colapso del sistema sanitario por la coexistencia de alarma sanitaria con la aparición de estrés postraumático, ante la llegada de una segunda ola y/o el surgimiento de nuevas situaciones de crisis sanitarias.