Introducción

La depresión provoca angustia en los que la padecen afectando su capacidad para hacer tareas cotidianas; altera las relaciones con la familia, amigos y el trabajo con las respectivas consecuencias económicas, sociales y en casos extremos, el suicidio.1,2

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V), el trastorno clásico es el trastorno depresivo mayor; su diagnóstico requiere cinco o más síntomas presentes durante dos semanas y cambia el funcionamiento de la persona, uno de ellos debe ser estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer, entre los demás síntomas están la pérdida de peso sin hacer dieta o aumento de peso o disminución o aumento del apetito, insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad de pensar, concentrarse o decidir, pensamientos de muerte recurrentes, ideas e intentos de suicidio.3

En el mundo más de 300 millones de personas padecen depresión, enfermedad frecuente que alcanzó, en 2017, 4,4 % de la población mundial, mayor en mujeres (5,1 %) que en hombres (3,6 %).4 La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan la prevalencia de depresión en 15 % de la población de América; en Perú, en 2002 en Lima Metropolitana tuvo 18,2 %, en la sierra 16,2 % y la selva 21,4 %; la depresión no atendida genera intentos de suicidio, en Lima Metropolitana en un mes alcanzó el 1 %, en la sierra 0,7 % y la selva 0,6 %.4,5

Entre las teorías de la depresión destaca la teoría cognitiva, es la de Beck la más representativa, sostiene que la persona valora extremadamente sucesos negativos, y los asume con frecuencia, globales e irreversibles, dando muestra de la tríada cognitiva negativa: visión negativa del yo, el mundo y el futuro, considera como factor desencadenante y de mantenimiento de síntomas depresivos al procesamiento distorsionado de información, esquemas depresógenos permanecen latentes y no son fácilmente accesibles a la conciencia, necesitan de un estresor para activarse. Factores biológicos influyen en el comportamiento y estado afectivo, variaciones habituales del humor producen cambios en la dinámica neuroendocrina y cerebral, el estrés crónico conduce a déficit de neurotransmisores como la dopamina y/o serotonina; por tanto, a depresión.2 Pacientes afectados por enfermedades, como cáncer o enfermedades cardiovasculares o el factor social como el desempleo, el vivir en medios urbanos marginales implican una mayor exposición a riesgos y hasta cuidadores de adultos mayores pueden sufrir depresión.1,6

El dolor de espalda es un problema de salud pública, debido a su alta prevalencia; afecta la funcionalidad, ocasiona elevados costos laborales y es generado por múltiples factores. Se localiza desde el occipucio hasta el sacro y coxis; la zona lumbar representa 70 % promedio por estar sometida a mayor sobrecarga, seguido del dolor cervical por mayor movimiento, es crónico cuando la experiencia psicofisiológica desagradable permanece más de 6 meses a pesar de haber disminuido o desaparecido el daño tisular.7,8 El dolor crónico es un fenómeno biopsicosocial, aspectos psicológicos están asociados a una elevada psicopatología, su diagnóstico es importante para el éxito de la rehabilitación, aumentan la intensidad y discapacidad asociada al dolor; la alteración del ánimo, el miedo-evitación y falta de motivación incrementan la percepción del dolor y lo mantienen, la ansiedad disminuye la tolerancia al dolor y sumada a la depresión se asocian a magnificación de síntomas médicos.9,10 La lumbalgia está asociada con la depresión;11 investigaciones sobre dolor crónico y psicopatologías en lumbalgia crónica que evalúan temporalidad, muestran que abuso de sustancias y ansiedad preceden al dolor crónico, mientras la depresión aparece antes o después de este.9 Existen mecanismos neuroquímicos comunes para la depresión y dolor crónico, que implican bajos niveles de moduladores analgésicos opiáceos (endorfinas y encefalinas) y también no opiáceos (aminas biógenas: noradrenalina y serotonina).12 A nivel del eje hipotálamo hipófisis adrenal, un estresor prolongado incrementa la liberación de cortisol, conduce a cambios desadaptativos, a desregulación de factores inflamatorios, disminuye la neurogénesis y la transmisión monoaminérgica, implicadas en la depresión y en la modulación descendente del dolor.13

La rehabilitación tiene como finalidad que el paciente con dolor de espalda crónico deje de ser receptor pasivo de cuidados para convertirse en su socio activo, evita la falta de adherencia que se refleja en muchos pacientes, se requiere psicología del comportamiento para pasar de eludir el dolor a controlarlo, debe incrementar la actividad para prevenir la rigidez y debilidad que provoca un círculo vicioso y ocasiona más dolor, busca reducir cualquier incapacidad, no se centra solamente en los síntomas mediante analgésicos, sino en mejorar la capacidad funcional y educar sobre buenos hábitos mediante la fisioterapia.14,15 El paciente requiere apoyo especializado para manejar los problemas emocionales que son característicos del dolor de espalda crónico, para evitar la sintomatología depresiva que puede evolucionar a depresión, por ello requiere mecanismos para ser contrarrestada.16

Por ello la importancia de la identificación temprana de pacientes con depresión y dolor de espalda crónico para mejorar el abordaje y reducir sus consecuencias.17

En Perú, no existen estudios en pacientes que relacionen sintomatología depresiva con el dolor de espalda crónico; a nivel internacional se realizaron en poblaciones con dolor lumbar crónico específicamente y se encontró correlación positiva entre niveles elevados de dolor con incapacidad y depresión.18

Por lo expuesto, esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la sintomatología depresiva y el dolor de espalda crónico en pacientes que inician rehabilitación.

Material y Métodos

Estudio con enfoque cuantitativo, observacional, prospectivo y de corte transversal, realizado en pacientes con dolor de espalda crónico, quienes acudieron por primera vez a consulta en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, derivados para Fisioterapia en el Hospital I Carlos Alcántara Butterfield, perteneciente a la Seguridad Social de Salud - Essalud, ciudad de Lima, en el período de setiembre a diciembre de 2015.

La población estuvo constituida por 170 pacientes, de los que se extrajo, con un nivel de confianza de 95 %, una muestra probabilística de 118 pacientes, de manera aleatoria simple.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes con dolor de espalda crónico en sus diferentes localizaciones, quienes acudieron por primera vez al Servicio de Rehabilitación, con un rango de edad entre 18 a 65 años y que aceptaron participar en el estudio.

Los criterios de exclusión fueron: pacientes con dolor de origen visceral u oncológico, con antecedente quirúrgico de columna, con enfermedad crónica, patología psiquiátrica, gestantes y familiar cercano fallecido en los últimos dos meses.

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta en forma de entrevista y cuestionario. Para los datos generales se utilizó una ficha elaborada por los investigadores, con información brindada por el paciente y se completó con datos de la Historia Clínica; como: edad, sexo, estado civil, ocupación, nivel de instrucción, tipo de familia, número de hijos, diagnóstico médico, tiempo y localización del dolor. Para determinar la sintomatología depresiva se aplicó el Inventario de Depresión de Beck II y para la valoración del dolor la Escala Visual Analógica.

Escala Visual Analógica: instrumento sencillo, sólido, sensible y reproducible, útil para evaluar intensidad de dolor en diferentes ocasiones. Su validez ha sido demostrada en numerosos estudios y su fiabilidad es satisfactoria, una línea de 10 cm representa el espectro continuo de la experiencia dolorosa, termina en ángulo recto en sus extremos y con las descripciones “no dolor” y “dolor insoportable”, sin ninguna otra descripción a lo largo de la línea, en lo que radica su principal ventaja. El paciente indica con una cruz la intensidad de su sensación dolorosa en relación con los dos extremos, se considera de 0 a 3, el dolor leve; de 4 a 7, moderado y de 8 a 10, severo.19,20

Inventario de Depresión de Beck II: Cuestionario autoadministrado de respuesta múltiple, instrumento de screening más utilizado y citado en la bibliografía especializada. La segunda edición (IDB-II) creado por Beck, Steer y Brown, presenta 21 ítems, evalúa presencia y severidad de síntomas depresivos sin establecer diagnóstico clínico, pues ello requiere un examen clínico completo.21 Puede ser usado en adultos y adolescentes a partir de los 13 años, tengan o no diagnóstico psiquiátrico. Cada ítem tiene cuatro alternativas ordenadas de menor a mayor gravedad y se elige la que describa mejor su estado durante las últimas dos semanas, incluido el día en que realiza el inventario. La puntuación de cada ítem va de 0 a 3 puntos y el puntaje máximo total es 63. Para estimar la severidad del trastorno depresivo, se tienen puntuaciones de corte: 0-13, mínimo; 14-19, leve; 20-28, moderado y 29-63, severo.22 El BDI-II se ha traducido y adaptado a la población española; en Latinoamérica y Perú, se ha utilizado la adaptación argentina, que es de uso frecuente para medir sintomatología depresiva.

De los pacientes con indicación de Fisioterapia, provenientes de consulta médica, se identificaron aquellos que presentaban dolor de espalda crónico (mayor a 6 meses); se elaboró una relación durante los cuatro meses que abarcó el estudio. Se procedió a llamarlos por teléfono para indicarles cuándo debían acercarse al Servicio de Terapia Física a recoger la programación de su tratamiento; al apersonarse el paciente de la muestra seleccionada, se le informó sobre la investigación y el propósito de la misma invitándole a participar. Con los que aceptaron, se procedió a la entrevista para llenar la ficha de recolección de datos, luego se determinó la intensidad del dolor con la Escala Visual Analógica del dolor (EVA) y finalmente se aplicó el Inventario de Depresión de Beck II para determinar la sintomatología depresiva.

Para la realizacion de la investigacion, se solicitó a la Oficina de Capacitación, Docencia e Investigación de la Red Asistencial Rebagliati-EsSalud la autorización, siendo evaluada por el Comité Institucional de Investigación y aprobada mediante resolución, que se desarrolló de acuerdo con los principios éticos de la Declaración de la Asociación Médica Mundial de Helsinki. Todos los participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio, dieron su autorización al firmar el consentimiento informado y se les garantizó la confidencialidad de los datos obtenidos.

La información se ingresó en la base de datos de Microsoft Excel y se analizó con el programa SPSS versión 24. Se realizó una análisis descriptivo de las características generales, mediante frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central, y se presentaron los resultados en tablas y gráficos.

Para determinar la relación entre sintomatología depresiva y dolor de espalda crónico, por ser variables cualitativas se aplicó la prueba de Chi cuadrado (X2), se consideraron los resultados estadísticamente significativos cuando p < 0,05; la misma prueba se aplicó en la relación de sintomatología depresiva con las características generales de la muestra y el dolor crónico de espalda.

Resultados

Participaron 118 pacientes con dolor de espalda crónico, quienes acudieron por primera vez a consulta al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación con indicación de Fisioterapia, con edad promedio de 46,89 ±10,67 años, en un rango de 20 a 64 años. En cuanto a la distribución por sexo fue mayor el femenino (72,9 %; IC 95 %: 64,88 a 80,92); el rango de 51 a 60 años presentó el mayor porcentaje (36,8 %; IC 95 %: 28,10 a 45,50); gran parte son casados o convivientes (69,5 %; IC 95 %: 61,19 a 77,81). En ocupación, la mayoría son empleados (25,4 %; IC 95 %: 17,55 a 33,25). El nivel de instrucción predominante fue superior completa, sea técnica o universitaria (32,2 %; IC 95 %: 23,77 a 40,63). El tipo de familia que primó fue nuclear (58,5 %; IC 95 %: 49,61 a 67,39) y tuvieron de 1 a 3 hijos (79,7 %; IC 95 %: 72,44 a 86,96). (Tabla 1).

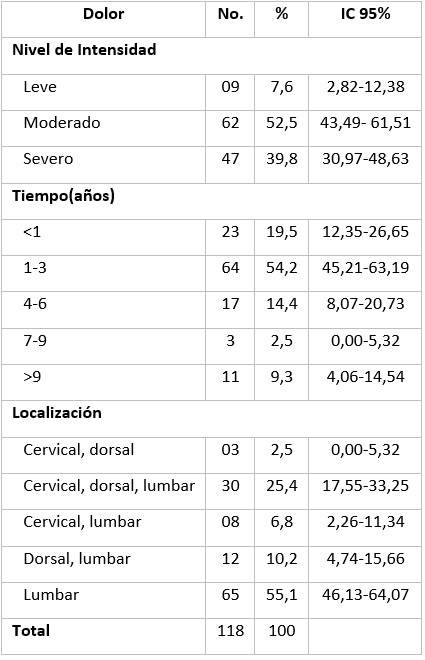

Según la intensidad de dolor, presentaron una media de 6,69 ± 1,98 en base al puntaje de la Escala Visual Analógica. El nivel de intensidad moderado fue el más frecuente (52,5 %; IC 95 %: 43,49 a 61,51), el mayor tiempo de duración estuvo en el rango de 1 a 3 años (54,2 %; IC 95 %: 45,21 a 63,19) y la localización en su mayoría fue lumbar (55,1 %; IC 95 %: 46,13 a 64,07). Tabla 2.

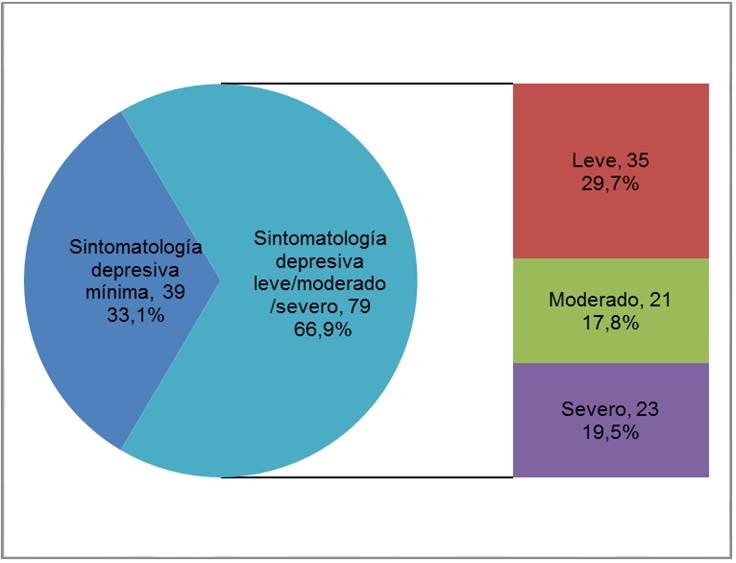

La sintomatología depresiva tuvo un puntaje promedio según el inventario de depresión de Beck II de 19,13 ± 10,62, una mediana de 17 y una moda de 19. Para el análisis se consideró como punto de corte 13, puntaje que representa como límite la sintomatología depresiva mínima o normal con 33,1 % y el otro grupo considerado de riesgo constituido por la sintomatología depresiva leve, moderada y severa con 66,9 %. (Figura 1).

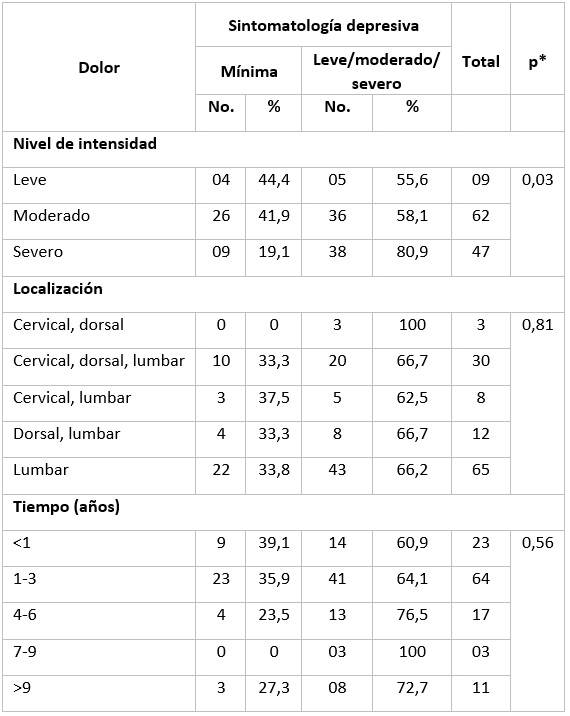

La relación entre la sintomatología depresiva y el dolor de espalda crónico muestra que a mayores niveles de intensidad de dolor la presencia de sintomatología depresiva fue mayor; en el nivel severo de dolor, la sintomatología leve/moderado/severo presentó un porcentaje de 80,9 % con una relación significativa (p = 0,03); según localización el nivel cervical, dorsal presentó 100 % (p = 0,81) y para el tiempo de duración del dolor el rango de 7 a 9 años tuvo 100 % (p = 0,56) en ambos casos no fue significativo. Tabla 3.

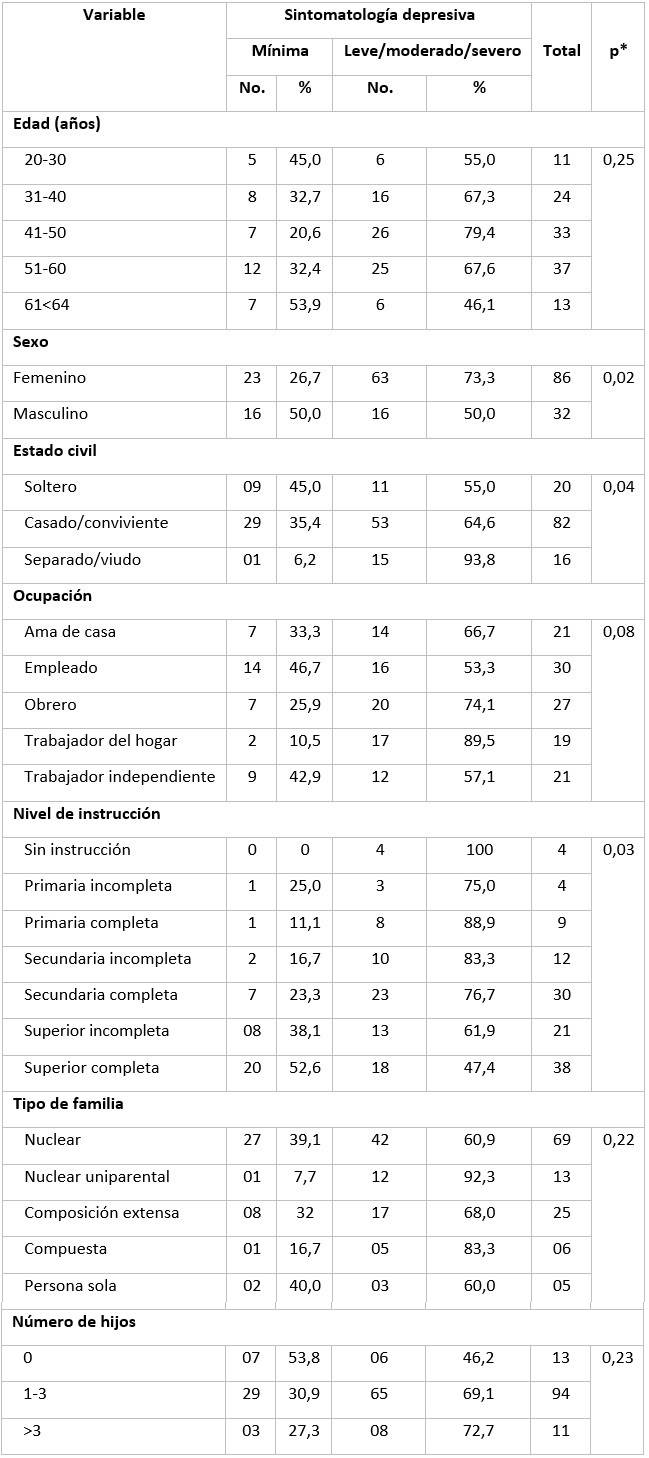

En relación con la sintomatología depresiva Leve/moderado/severo, según las características de la muestra, fue mayor en el rango de edad de 41 a 50 años con 79,4 %, pero no fue significativo (p = 0,25); predominó en el sexo femenino con 73,3 % siendo significativo (p = 0,02). Igualmente este tipo de sintomatología depresiva fue alta su presentación, según el estado civil en el grupo separado/viudo con 93,8 %, valor significativo (p = 0,04); para ocupación el trabajador del hogar presentó el mayor porcentaje con 89,5 %, sin significancia (p = 0,08); en nivel de instrucción cuando no la tenía fue 100 % y significativo (p = 0,03); según tipo de familia, el mayor porcentaje fue para nuclear uniparental 92,3 % (p = 0,22) y cuando tenían más de 3 hijos alcanzó 72,7 % (p = 0,23); en ambos casos no fue significativo. Tabla 4.

Discusión

En los pacientes estudiados predominó el sexo femenino con casi las tres cuartas partes y un promedio de edad próximo a los 50 años. El estado civil que primó en los pacientes fueron los casados o convivientes cercano a 70 %. En relación con la ocupación, la mayoría son empleados y obreros representando casi la mitad de la muestra. El nivel de instrucción predominante fue superior completa que incluía al nivel técnico y el universitario que alcanza un tercio de los pacientes. En cuanto al tipo de familia, destacó la nuclear sobrepasando la mitad de los sujetos de estudio y las cuatro quintas partes tenían de 1 a 3 hijos. En estudios realizados fue similar el predominio en mujeres de 53,9 % a 63,33 %.18,22,23 En estado civil, la mayoría también fueron casados de 61,67 % a 67,53 %.18,23,24 En ocupación igualmente predominaron los empleados aunque con porcentaje mayor 61,41 %.23 y en otros estudios el porcentaje fue mayor para las ama de casa con 40,1%, seguido de los empleados con 28,8 %.25 Según el nivel de instrucción, no predominó el superior completo, sino la secundaria 23,6 %,25 en nivel menor al universitario 51,29 % y 38,3 %23,24 y la primaria incompleta con 61,67 % en una investigación realizada en Brasil.18 Con respecto al número de hijos tenían de 1 a 2 hijos, 53,7 %.24 En relación con el tipo de familia no se encontraron antecedentes.

La intensidad de dolor encontrada en más de la mitad de los pacientes fue el nivel moderado, con puntaje promedio superior a 6 según la Escala Visual Analógica, el tiempo promedio de duración del dolor estuvo en el rango de 1 a 3 años y la localización del dolor a nivel lumbar sobrepasó 50%. Para el nivel de intensidad de dolor los resultados fueron variados en otros estudios, en cambio los promedios en puntaje de dolor fueron similares;18,24,26 sobre la localización del dolor de espalda, un estudio reportó 78,1 % para el nivel lumbar, pero fue en estudiantes27 y en otras investigaciones solo abordaron pacientes con dolor lumbar.

La sintomatología depresiva encontrada en el estudio tiene un puntaje promedio por encima de los 19 puntos, según el Inventario de Depresión de Beck II y el grupo de riesgo constituido por el nivel leve, moderado y severo, que está por encima de los 13 puntos representó más de 60 %. Porcentaje bastante elevado si consideramos que a nivel mundial la depresión se estimó en 4,4 % y en América alcanzó 15 % de la población.4 En otros estudios en pacientes con dolor lumbar crónico, los porcentajes de depresión fueron considerables así tenemos 61,66 % con un puntaje promedio de 24,98 ± 13,5718 y de 51,5 % con un puntaje promedio de 20,15 ± 1,55.23 Truyols y colaboradores obtuvieron un puntaje promedio de 17,72 ± 9,64.28

La asociación entre sintomatología depresiva y dolor de espalda crónico fue significativa; es decir, a mayor nivel de dolor de espalda la presencia de sintomatología depresiva leve/moderado/severo fue mayor. Estudios previos han demostrado la asociación entre depresión y dolor de espalda crónico, y que a mayores niveles de dolor mayor fue el nivel de depresión;17,26 los pacientes con dolor intenso tenían 5,3 veces más probabilidades de tener depresión que aquellos con dolor leve, siendo en el dolor severo significativo (p <0,039);29 En contraste, un estudio en Turquía no halló diferencia significativa en la depresión entre el grupo de pacientes y el control, pero fue una muestra menor y la proporción similar entre hombres y mujeres a diferencia del actual estudio en que predomina el sexo femenino, el cual está asociado a la depresión.30 La asociación entre dolor lumbar y factores psicológicos ha sido evidenciada;25 es importante comprender el impacto de los síntomas depresivos para orientar las expectativas y el manejo clínico del dolor lumbar,31 por ello la fisioterapia debe formar parte de la salud mental para ser más efectiva.

En el estudio cerca de tres cuartas partes de las mujeres presentaron sintomatología depresiva leve/moderado/severo a diferencia de los hombres: la mitad lo presentaron y fue significativo. Para la edad, el rango de 41 a 50 años tuvo mayor sintomatología, pero sin significancia. Según reportes de la OMS, la depresión mundial es más común en mujeres (5,1 %) que en hombres (3,6 %) y varía según la edad, siendo mayor en la edad más adulta entre los 55 y 74 años, 7,5 % en mujeres y 5,5 % en hombres.4 Truyols y colaboradores hallaron que las mujeres presentaron mayores niveles de depresión que los hombres al comparar los promedios.28 También el sexo femenino está considerado como un determinante para la asociación entre dolor de espalda crónico y depresión.17

En relación con otras variables como ocupación, tipo de familia y número de hijos, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas a diferencia del estado civil y nivel de instrucción que mostraron significancia, los separados o viudos se acercaron al ciento por ciento y los pacientes sin instrucción evidenciaron sintomatología depresiva leve/moderado/severo en su totalidad. En un estudio el estado civil también fue significativo, los solteros o divorciados tuvieron el mayor porcentaje de depresión; sin embargo, el nivel de instrucción no resultó significativo.23 También se reporta como determinante entre la relación de dolor de espalda crónico y depresión el estar separado o divorciado.17 El contar con una relación de pareja parece favorecer el estado de ánimo, por ser una fuente de apoyo social.32

Como limitaciones del estudio consideramos que ha sido una muestra reducida, que puede ser el motivo de ausencia de significación estadística con otras variables relevantes; también sería importante hacer estudios con grupo control para tener valores que comparar. Se sugieren estudios longitudinales que muestren la evolución de la sintomatología depresiva y de intervención que apliquen tratamientos que mejoren la condición de los pacientes con esta dolencia.

Conclusiones

Los dolores físicos no indican necesariamente la afectación de un solo sistema, es necesario evaluar el aspecto mental, sobre todo, en pacientes con dolor crónico como lo demuestra el estudio presentado; la sintomatología depresiva está relacionada con el dolor de espalda crónico, así a mayor nivel de dolor mayor es la presencia de sintomatología depresiva. También está asociada al sexo femenino, a personas separadas o viudas y aquellas que no tienen instrucción.

Recomendaciones

Por lo expuesto, es prioritario incorporar en el tratamiento de rehabilitación de los pacientes con dolor de espalda crónico, el abordaje psicológico para brindar tempranamente el soporte emocional, prever síntomas depresivos y ofrecer una atención integral de salud que disminuya los tiempos de permanencia en los Servicios de Rehabilitación.