INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se intenta brindar información sobre la inactividad física relacionada con el confinamiento por la pandemia covid-19 en poblaciones infanto-juveniles. En nuestra región la inactividad física y el confinamiento por la pandemia del Covid-19, es uno de los principales problemas de salud en la actualidad, (Da Luz Pereira et al., 2020). Profundiza aún más los riesgos que conlleva un estilo de vida sedentario, como pueden ser los problemas cardiovasculares, la obesidad, la depresión, o incluso varios tipos de cáncer. La actividad física para mantener y mejorar la salud debe ser vista como una política pública no sólo para niños, niñas y adolescentes, sino también para la población general, y debe ser abarcado desde una perspectiva integral (educacional, sanitaria, laboral, de transporte), tanto en el confinamiento, como luego de que se retorne a las posibilidades relativamente normales de realizar actividad física, ejercicio y deporte (Kalazich et al., 2020).

Confinamiento e inactividad física

Respecto a la importancia de la actividad física infantojuvenil, es necesario remarcar que existe consenso internacional respecto a que los niños deben implicarse, al menos, en 60 minutos diarios de actividad física, y que además es preciso incluir ejercicios de fortalecimiento muscular y óseo en esta población (World Health Organization, 2010). En caso contrario, es considerado inactivo físicamente según lo propuesta por los organismos de salud.

En Argentina, según el Observatorio de Deuda Social (2014) el 45,4 % de la población urbana entre 5 y 17 años presenta niveles altos de inactividad física, debido a que no logra una práctica diaria de 60 minutos. El 48,1 % de esos niños tuvieron menos de 2 clases semanales de Educación Física durante todo el año escolar. Además, el 61,8 % de esos jóvenes tienen un comportamiento sedentario, ya que pasan más de dos horas diarias frente a diversos tipos de pantallas (televisor, computadora, tabletas) citado en Casas (2016).

La evidencia científica actualmente acumulada, refleja una tendencia negativa respecto al nivel de actividad física observado en las niñas, niños y adolescentes de distintos países del mundo. Autores como Andersen et al., (2006), reportan una drástica reducción en los niveles de actividad física infantil diaria. Por otro lado, otros investigadores registraron un incremento global y alarmante del sobrepeso y la obesidad de los niñas, niños y adolescentes (World Health Organization, 2014); y una reducción significativa en sus niveles de fuerza muscular (Malina et al., 2006).

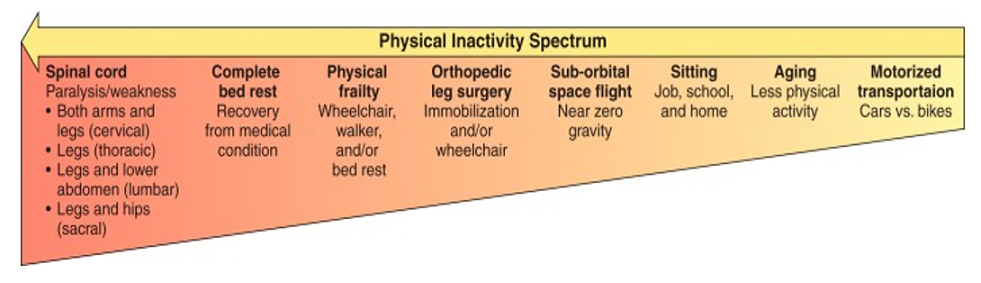

La inactividad física y los comportamientos sedentarios durante la actual pandemia de COVID-19, pueden conducir a efectos devastadores en la salud de las personas tanto en sujetos sanos como patológicos, e incluso alterar la tasa de mortalidad en la población de manera negativa (Booth et al., 2017) (Figura 1).

(alta intensidad de inactividad física) muestra una estimación de la intensidad de la inactividad física por unidad de tiempo

(alta intensidad de inactividad física) muestra una estimación de la intensidad de la inactividad física por unidad de tiempoFig. 1. - Espectro de los tipos de inactividad física. Seguir la flecha de derecha (baja intensidad de inactividad física) a izquierda

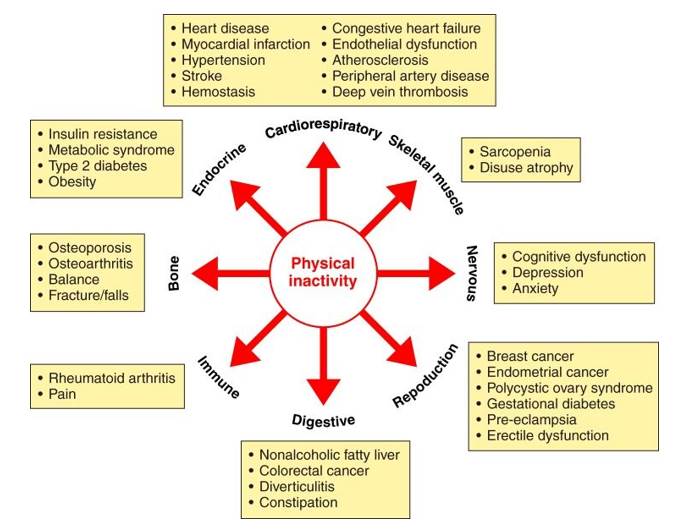

Frente a la situación anteriormente descripta, se destaca la peligrosidad de la misma, debido a que el incremento del sedentarismo está fuertemente asociado con el descenso de la aptitud física y con el incremento de la masa adiposa en jóvenes (Marta, et al., 2012), y que, además, existe una relación inversa entre el índice de masa corporal y el desempeño motriz de los niños (Zhu et al., 2011) (Figura 2).

Fuente: Adaptado de Booth et al., 2017.

Fuente: Adaptado de Booth et al., 2017.Fig. 2. - La inactividad física aumenta 35 enfermedades crónicas

También se debe considerar que el incremento de la adiposidad se relaciona con bajos niveles de fuerza muscular en niños y jóvenes en edad escolar (Janz et al., 2002), y que esta población puede ser más insegura y tener una menor competencia motriz, lo cual puede llegar a fomentar el incremento en sus conductas sedentarias favoreciendo así el desarrollo de los factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos (Faigenbaum et al., 2013).

Por último, debemos subrayar que la escasa potencialidad de los niveles de fuerza de los jóvenes impacta directamente en las habilidades motrices básicas, teniendo como consecuencia el trastorno de déficit de movimiento y aumento del tejido adiposo (Faigenbaum & Myer, 2012).

Confinamiento y cantidad de sueño

Acerca de los efectos del confinamiento sobre la cantidad de tiempo durmiendo, podemos decir que la exposición a una situación estresante sin precedentes, como representa el encierro por la actual pandemia, puede hacer que la mayoría de los individuos experimenten con mayor probabilidad ansiedad, depresión e interrupciones en el patrón de sueño. A nivel biológico, es importante remarcar que, por un lado, la aparición de fatiga durante el día (Gené-Badia, et al., 2016) y la agudización de problemas como estrés, ansiedad y depresión (Altena, et al., 2020), puede afectar la cantidad de linfocitos circulantes de las células NK (Natural Killer) y anticuerpos, lo cual expone una función de defensa perjudicada cuando se presenta un desafío inmunitario como es el COVID-19 (Sepúlveda et al., 2000).

Como parte del cúmulo de evidencias que asocian a la inactividad física con un estado de salud debilitado, algunos estudios muestran evidencias que cuando sujetos sanos pasan entre 7 a 10 días de reposo en cama, disminuyen entre un 10 a 34 % su sensibilidad a la insulina en todo su cuerpo (Sonne et al., 2010).

Confinamiento y tiempo frente a las pantallas

A raíz de COVID-19, la Asociación Americana de Pediatría ha lanzado un nuevo conjunto de directrices. De manera reveladora, se aleja específicamente de los límites basados en el tiempo. Durante la Pandemia, lo que importa es el niño, el contenido y el contexto, también conocida como la regla de las tres "C" por sus siglas en Ingles (Child, Content, Context) (Sociedad Argentina de Pediatría, 2020).

Ciertamente, las recomendaciones actuales de tiempo de pantalla existentes no tienen en cuenta la realidad de cómo usamos los medios en la pandemia. Los niños usan pantallas para ver dibujos animados, pero también los necesitan para conectarse con maestros, compañeros de clase, amigos y familiares. De hecho, la televisión, las plataformas de transmisión y las descargas de aplicaciones han experimentado un notable aumento en su uso desde que comenzó la pandemia (UNICEF, 2020).

Actividades sedentarias como el trabajo de oficina, ver televisión y sentarse, están asociadas no solo con el aumento de la mortalidad previamente mencionado, sino también con un aumento de la morbilidad (síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular) (Shephard et al., 2010).

En la gran mayoría de los casos estudiados sobre el uso de tecnologías de la comunicación por parte de las niñas, niños y adolescentes, se notifican trastornos del sueño y el uso excesivo de los celulares, tabletas, videojuegos y computadoras. Específicamente, la exposición a estos elementos tecnológicos debe monitorearse porque estas fuentes de emisión de luz pueden aumentar el estrés. Los trastornos del sueño forman parte de las primeras manifestaciones con una prevalencia cercana al 30 % y juegan un papel importante en el desarrollo y mantenimiento de enfermedades mentales. Dichas manifestaciones están relacionadas con alteraciones de patrones alimentarios y sobrepeso corporal, favorecido además por la escasa actividad física (Ramírez et al., 2020).

Por otra parte, Orgiléset. al. (2020), señalan que en su estudio, 73 % de los padres informaron un uso abusivo de las TIC´s por parte de sus hijos, y por otro lado, reportan que el 55 % de los niños pasan más de dos horas por día frente a estos elementos, a pesar que numerosos estudios indican que la televisión y otros aparatos tecnológicos, juegan un papel causal próximo en la reducción del tiempo de juego padre/hijo, distrae al niño, perturba la calidad y cantidad de horas de descanso y sueño, y de cierta forma expone a los niños a noticias no controladas por el adulto (Sociedad Argentina de Pediatría, 2020).

Estas modificaciones en los hábitos y comportamiento traerán consecuencias negativas posteriormente y, para ello, es necesario que los profesionales de la salud tengan la capacidad de generar un cambio a partir de conocer los efectos del confinamiento sobre la inactividad Física en poblaciones infanto-juveniles, logrando así, elaborar estrategias y recomendaciones para revertir esta situación problemática.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación es de índole descriptiva, correlacional (P<0,05), se utilizaron métodos y técnicas científicas de investigación como el analítico-sintético, inductivo-deductivo, análisis de documentos y un cuestionario.

Se utilizó el método análisis de documentos para la revisión de todas las fuentes de consulta, materiales, textos y artículos que fundamentaron el estudio de investigación, dándole un soporte teórico y metodológico.

Todos los participantes fueron informados del propósito del estudio, como requisito para llenar el formulario, de forma anónima, durante 3 semanas de las medidas de confinamiento impuestas por el gobierno del Chubut a los ciudadanos de Comodoro Rivadavia, con el propósito de llegar al diagnóstico de la situación problemática. Los participantes debían tener entre 5 a 18 años inclusive, siendo acompañados por un responsable (Padres o Tutor/a), firmando el consentimiento informado que autoriza el uso de su información para fines científicos.

Variable independiente: confinamiento social, preventivo y obligatorio.

Variable dependiente: inactividad física.

Población y muestra ensayada

El presente trabajo de investigación se efectuó a través del método de muestreo aleatorio simple, se analizó a 467 encuestados residentes de la ciudad de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, entre el 28 de junio al 19 de Julio del año 2020. La distribución del sexo fue un 49.1 % hombres y el 50.9 % mujeres, siendo un factor de exclusión ser menor de 5 años y mayor de 18 años.

Las edades analizadas mostraron un porcentaje mayor de encuestados, en la población de niños de 5 a 10 años, con el 61 % (n= 285), seguido de una franja etaria de 11 a 14 años con 22.1 % (n= 103), continuando con un 16.9 % (n= 79) en la franja etaria de 15 a 18 años.

Instrumentos

Se utilizó una encuesta diseñada por el equipo de investigación, con el empleo de la aplicación de Google forms. Dicho cuestionario on-line estuvo enfocado en preguntas cerradas compuesto por un total de 18 preguntas estructuradas en apartados (inactividad física, sedentarismo, cantidad de sueño y tiempo destinados frente a las pantallas), fueron difundidas vía online, correo electrónico, redes sociales y medios de comunicación radial y televisiva.

Análisis estadístico

Los datos estadísticos fueron recolectados por medio de: a) Cuestionario online de Google forms, luego se analizó la información, determinando conteos de frecuencia y cálculos de porcentajes; b) Posteriormente, se exportaron los datos al programa estadístico IBM SPSS, versión 25.0, con el que se determinó la relación entre las variables a través de la prueba no paramétrica Chi-cuadrado.

RESULTADOS

Sobre la base de los datos arrojados en la encuesta, se aprecian los siguientes resultados, que se detallan en varios apartados:

Inactividad física

Transcurrido 123 días posteriores de producirse el aislamiento social preventivo y obligatorio, los resultados reportaron un incremento del 45 %, triplicando los porcentajes del tiempo diario de inactividad física previo al confinamiento, según las recomendaciones de los organismos de salud (World Health Organization, 2010) (Tabla 1).

Tabla 1. - Tiempo diario de actividad física antes y durante el confinamiento

| PORCENTAJE ANTES DEL CONFINAMIENTO | TIEMPO DIARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA | PORCENTAJE DURANTE EL CONFINAMIENTO |

| 10 % | Menos de 30 min. | 30,3 % |

| 42,9 % | 60 min. | 27,9 % |

| 36,9 % | Más de 60 min. | 7,5 % |

| 10,2 % | No realiza actividad física | 34,3 % |

Con respecto a la frecuencia semanal, se acentúa esta realidad, reflejando que 9 de cada diez niños no realiza actividad física, estando muy lejos de alcanzar las recomendaciones propuestas (World Health Organization, 2010). Esto podría tener un impacto perjudicial en la salud osteo-mio-articular y metabólica de la población infanto-juvenil (Tabla 2).

Tabla 2. - Frecuencia semanal de actividad física antes y durante el confinamiento

| PORCENTAJE ANTES DEL CONFINAMIENTO | FRECUENCIA SEMANAL DE ACTIVIDAD FÍSICA | PORCENTAJE DURANTE EL CONFINAMIENTO |

| 7,57 % | 1 vez semana | 22,1 % |

| 31,33 % | 2 veces por semana | 20,9 % |

| 37,85 % | 3 veces por semana | 12,5 % |

| 12,27 % | Todos los días | 10,3 % |

| 10,96 % | No realiza actividad física | 34,2 % |

Tiempo destinado frente a las pantallas

En cuanto al tiempo destinado frente a las pantallas de la población estudiada, se duplicaron los porcentajes previos al confinamiento del 41,9 % y durante el aislamiento fue del 84,4 %, superando ampliamente los límites recomendados según la Asociación Americana de Pediatría, aumentando el tiempo que pasan sentados y acostados a más de cuatro horas.

Respecto a los contenidos más consumidos serían YouTube (77 %), Netflix (64,3 %), los videojuegos (50 %) y Zoom (42 %) (Tabla 3).

Tabla 3. - Tiempo destinado frente a las pantallas antes y durante el confinamiento

| PORCENTAJE ANTES DEL CONFINAMIENTO | TIEMPO DESTINADO FRENTE A LAS PANTALLAS | PORCENTAJE DURANTE EL CONFINAMIENTO |

| 10,4 % | Menos de 30 minutos | 1,9 % |

| 46,7 % | Entre 30 minutos a 2 horas | 13,5 % |

| 28 % | Entre 2 a 4 horas | 29,6 % |

| 13,9 % | Más de 4 horas | 54,8 % |

| 1 % | No utilizo las pantallas | 0,2 % |

Cantidad de sueño

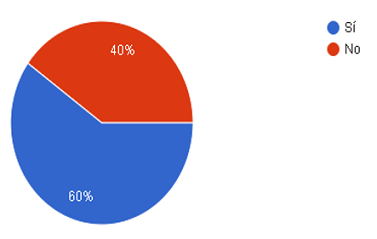

Conjuntamente, se analizó la cantidad de sueño durante el confinamiento, los adolescentes de 15 a 18 años, reflejaron un mayor tiempo de estar acostado y se pudo concluir que un 60 % de la población infanto-juvenil, presentó un aumento de las horas de sueño, sobre un 40 % que no refirió tal alteración (Figura 3) y (Tabla 4).

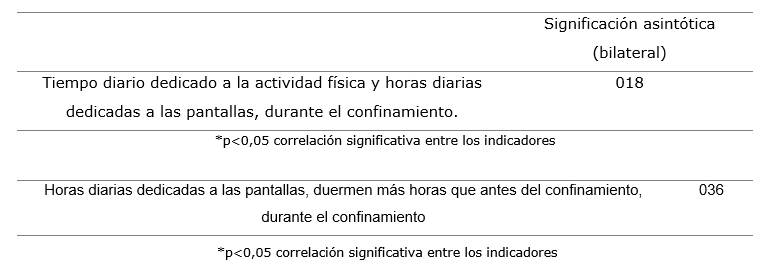

Tabla 4. - Correlaciones obtenidas, a partir del Chi-cuadrado de Pearson, entre los diferentes indicadores

a) Se puede afirmar con una p<0,05, que existe relación entre el tiempo diario dedicado a la actividad física y horas diarias dedicadas a las pantallas, durante el confinamiento. b) Se puede afirmar con una p<0,05, que existe relación entre horas diarias dedicadas a las pantallas, duermen más horas que antes del confinamiento, durante el confinamiento.

DISCUSIÓN

La evidencia sobre la adherencia al ejercicio físico para preservar la salud y la calidad de vida es abrumadora, como también es ineludible el impacto perjudicial de la pandemia de COVID-19 sobre el sedentarismo y la inactividad física (Fonseca et al., 2018; Rundle et al., 2020).

La organización mundial de la salud recomienda un diseño de actividad física de aspecto efímero, detallando la implicancia de salud física y emocional en diferentes rangos etarios, mediante movimientos de diversas intensidades y tiempo de ejecución. A consecuencia de esto, la evidencia sugiere según World Health Organization, que los niños deben implicarse, al menos, en 60 minutos diarios de actividad física, y que además es preciso incluir ejercicios de fortalecimiento muscular y óseo en esta población.

El confinamiento tiene aspectos perjudiciales en el incremento de la inactividad física, aumentando los porcentajes, que brindan el Observatorio de Deuda Social (2014) el 45,4 % de la población urbana entre 5 y 17 años presenta niveles altos de inactividad física, debido a que no logra una práctica diaria de 60 minutos. El 48,1 % de esos niños tuvieron menos de dos clases semanales de Educación Física durante todo el año escolar.

En este contexto de aislamiento social, las poblaciones infantojuveniles, destinaron mayor tiempo frente a las pantallas de lo habitual, superando las cuatro horas, aumentando los porcentajes que reflejaron en la encuesta, el 61,8 % de esos jóvenes tienen un comportamiento sedentario, ya que pasan más de dos horas diarias frente a diversos tipos de pantallas (televisor, computadora, tabletas) citado en Casas (2016).

CONCLUSIONES

A modo de conclusión integradora, se remarca el impacto negativo que sufrió la población estudiada, incrementando los anteriores durante la etapa de confinamiento, en el espectro de los tipos de inactividad física que se pueden citar de acuerdo con los resultados del trabajo que se mencionarán a continuación: a) Incremento de la inactividad física y sedentarismo; b) Aumento de las horas diarias frente a las pantallas (incremento del tiempo sentado); c) Aumento de las horas de sueños (incremento en el tiempo acostado); d) Inactividad física en relación con las horas diarias frente a las pantallas (P<0,05); e) Horas diarias dedicadas a las pantallas, duermen más horas que antes del confinamiento, durante el confinamiento (P<0,05).

El entorno estresante de la cuarentena tiene un impacto desfavorable por el incremento de los niveles de inactividad física y sedentarismo de gran parte de la población infantojuvenil.

AGRADECIMIENTOS

Los autores quisieran agradecer, por su colaboración en este estudio, a los niños y adolescentes que completaron las encuestas, secretario administrativo Mauricio Almirón, directivos de la institución y muy especialmente al Instituto Superior de Formación Docente N°810, sin cuyo apoyo continuo no hubiésemos podido realizar este trabajo.

texto en

texto en