INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares, dentro de ellas las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, son la mayor causa de mortalidad del orbe y ocasionan 17 millones de fallecimientos al año1. Los pacientes con enfermedad coronaria isquémica integran el mayor conjunto de cardiopatías en prevención secundaria y, en muchos países del continente europeo y hasta en Estados Unidos, se estima que el control de los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) es subóptimo, pese a que dichas medidas impactan de forma beneficiosa en la morbilidad y mortalidad1. A pesar de que la incidencia del infarto de miocardio ha disminuido en Estados Unidos, con un cambio sustancial en las últimas dos décadas2, las enfermedades cardiovasculares no han dejado de tener un fuerte impacto socioeconómico-laboral.

El infarto agudo de miocardio (IAM) según la cuarta definición universal3, es la muerte de células cardíacas bastante especializadas (miocitos), debido a un estímulo isquémico prolongado, el cual constituye la manifestación clínica final de un proceso inflamatorio crónico de la pared vascular. La rotura y la erosión de la placa aterosclerótica vulnerable, provocan la trombosis y la aparición de los síndromes coronarios agudos. El IAM se diagnostica por sus características clínicas, electrocardiográficas, aumento de las cifras de los biomarcadores de necrosis miocárdica, estudios por imágenes o por anatomía patológica1-3.

En Estados Unidos la cardiopatía isquémica es responsable de una de cada cinco muertes y, anualmente, más de un millón de personas sufren un ataque coronario; de ellas, un 40% morirá como consecuencia de un IAM, aproximadamente el 63% de las muertes serán súbitas y un 16,5% antes de ingresar3. Según la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo y para los próximos años serán responsables de 25 millones de muertes, lo cual forma parte de la rápida transición epidemiológica de los países con menor desarrollo económico, por lo que se puede considerar que el problema de la cardiopatía isquémica tiene un carácter global con una tendencia a incrementarse3.

En Cuba, las enfermedades del corazón constituyen la primera causa de muerte desde hace más de 20 años. Entre ellas el IAM ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a mortalidad, con una tasa de 65,3 por cada 100 000 habitantes al finalizar el año 20183.

El IAM con elevación del segmento ST (IAMCEST) constituye el síndrome coronario agudo de peor pronóstico y evolución, así como una de las causas más frecuentes de ingresos en unidades de cuidados coronarios intensivos o de terapia intensiva, en cualquier institución de salud cubana1,4. En nuestro medio laboral, y en específico en nuestras unidades clínicas, este tipo de estudio no es frecuente; entonces al considerar a Cuba como un escenario de acceso universal que, aunque con recursos limitados, parece un entorno promisorio para conseguir mejores resultados en cuanto al tratamiento y atención integral al IAM, es de gran interés identificar los factores predictivos de mortalidad en los pacientes con IAMCEST, debido a la alta mortalidad que provoca esta enfermedad y al ser este tipo de infarto de miocardio, su principal causa.

MÉTODO

Se realizó una investigación analítica, de cohorte longitudinal ambispectiva, con 118 pacientes que cumplieron el criterio de haber sido diagnosticados con IAMCEST en los Servicios de Cardiología del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Saturnino Lora Torres y el Hospital General Docente Dr. Juan Bruno Zayas, de Santiago de Cuba, durante el período comprendido entre enero de 2017 a diciembre de 2019. Los pacientes se dividieron en 2 cohortes: vivos (n=103) y fallecidos (n=15).

Variables

Se tuvieron en consideración las siguientes variables:

Sexo biológico: masculino y femenino.

Edad biológica: según los años cumplidos al momento de la investigación.

FRCV: se consideró la presencia o no de algunos FRCV relevantes según expertos e investigadores de nuestro territorio, especialmente: hipercolesterolemia, hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus y hábito de fumar.

Insuficiencia cardiocirculatoria (shock cardiogénico)5: presencia o no al momento del diagnóstico.

Uso de trombólisis5: si se utilizó o no esta estrategia terapéutica, con la aplicación de Heberquinasa (variante recombinante de la estreptoquinasa natural).

Ventana terapéutica de la trombólisis: Tiempo desde el diagnóstico hasta que se realizó la trombólisis (menor o mayor de 6 horas)5.

Topografía del IAM al momento del diagnóstico: se consideraron las localizaciones anteroseptal, anterolateral, inferior, posteroinferior y posterior estricto5.

Obtención y procesamiento de la información

Se realizaron búsquedas bibliográficas en prestigiosas bases de datos nacionales e internacionales. El dato primario se obtuvo a través de la revisión de las historias clínicas y la entrevista individual con los pacientes, y se creó una base de datos para la recopilación y procesamiento de la información mediante el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 17.5.

En la etapa descriptiva de la investigación se calcularon números absolutos y porcentajes como medidas de resumen para las variables cualitativas y cuantitativas. Se utilizó la prueba de comparación de las proporciones, con un nivel de significación de p < 0,05.

Para la identificación de los factores predictivos de la mortalidad, el análisis de los datos se basó en la construcción de un modelo multivariado (regresión logística multivariable). Como variable dependiente o marcadora de predicción se consideró la muerte. Se calculó la razón de productos cruzados (OR) como estimador del riesgo relativo (RR) e indicador del riesgo (predictivo), y sus intervalos de confianza, que brindó el método de las significaciones sucesivas. Se utilizó el método estadístico de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow para evaluar el modelo.

Finalmente se evaluó la probabilidad de morir, estimada como función de las variables hipotéticamente predictivas. De esta manera se buscó encontrar la función que con menor cantidad de variables logró un ajuste apropiado (parsimonia del modelo). Se calcularon indicadores como sensibilidad, especificidad y porcentaje global predictivo, para validar el modelo estimado.

Consideraciones éticas

Para la realización de esta investigación se contó con la aprobación del Comité de Ética de ambas instituciones hospitalarias y se tuvieron en consideración los aspectos éticos planteados en la Declaración de Helsinki (actualizada en el año 2000), referente a la investigación en humanos.

RESULTADOS

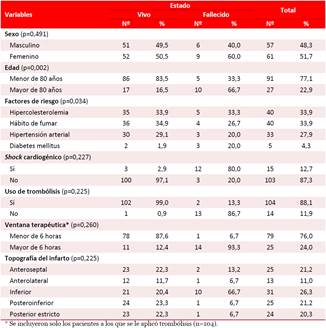

En esta investigación se muestra que de un total de 118 enfermos, 15 fallecieron durante el período de hospitalización (Tabla 1). Las mujeres (57) representaron un 48,3% y los hombres (61) el 51,7%, sin poder asociar estadísticamente estas dos variables de género con la mortalidad (p=0,491). Sin embargo, la edad superior a los 80 años se asoció significativamente a la mortalidad (p=0,002), pues el 66,7% de los pacientes de ese grupo etario fallecieron. No hubo diferencia estadísticamente significativa relacionada con los distintos FRCV evaluados individualmente, pero sí de forma global (p=0,034).

Tabla 1 Distribución de los pacientes según su estado al egreso, sexo, edad, factores de riesgo, shock cardiogénico, uso de trombólisis, ventana terapéutica y topografía del infarto.

A pesar del elevado porcentaje de fallecidos con shock cardiogénico (80,0%; p=0,227), sin tratamiento trombolítico (86,7%; p=0,225) y con una ventana terapéutica mayor de 6 horas (93,3%; p=0,260), las diferencias estadísticas no resultaron significativas.

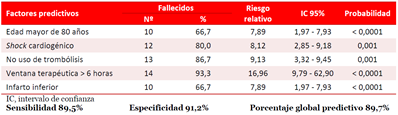

Al aplicar el análisis de regresión logística (Tabla 2), la edad superior a los 80 años (p<0,0001) y la presencia de shock cardiogénico (p=0,001) en los enfermos que fallecieron, refleja una estimación estadística de un riesgo relativo (RR) que multiplica por 8 la posibilidad de morir (7,89 y 8,12; respectivamente). La no utilización de trombólisis (RR 9,13; IC 95%: 3,32-9,45; p=0,001), una ventana terapéutica mayor de 6 horas (RR 16,96; IC 95%: 9,79-62,90; p<0,0001) y la localización inferior del infarto (RR 7,89; IC 95%: 1,97-7,93; p<0,0001) fueron variables que también mostraron un riesgo relativo elevado y una asociación estadísticamente significativa con la mortalidad.

Tabla 2 Distribución de los fallecidos (n=15) según factores predictivos de mortalidad en el infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST.

El modelo de regresión logística conformado por este conjunto de variables mostró elevadas sensibilidad (89,5%) y especificidad (91,2%), así como un alto porcentaje global predictivo (89,7%). La ventana terapéutica mayor de 6 horas fue estimada como la principal causa de mortalidad en el conglomerado de enfermos estudiados.

DISCUSIÓN

Existen un amplio rango de conceptos y criterios, empleados en la literatura nacional e internacional, para predecir el riesgo de desarrollar un evento coronario agudo, sus posibles complicaciones y la mortalidad asociada. Son tan variados que su análisis pudiera prestarse a confusión, pero en este sentido es necesario recordar que en las investigaciones biomédicas hay que tener en cuenta factores decisivos muy diversos, en este caso, tratándose del IAM, se hace necesario valorar cómo son las series de enfermos investigadas, cómo fueron evaluadas o interpretadas según el contexto clínico situacional, tipos de procedimientos empleados para el diagnóstico y tratamiento, según el nivel de asistencia, y el nivel de competencia profesional, entre otros. La mayoría de las veces, en este episodio emergente, si no se actúa según protocolos y guías de práctica clínicas consensuadas, su desenlace es particularmente fatal, o sea, el riesgo de morir es mayor6. A pesar de las diversas opiniones sobre la evolución clínica y pronóstico de este evento cardiovascular, resulta casi unánime el criterio de que el IAM es una verdadera urgencia y emergencia médica6.

En el sexo femenino, la incidencia de IAM es baja antes de los 49 años. Uno de los varios factores responsables de esta bondad médica es la protección que les brindan a este grupo de pacientes las hormonas sexuales femeninas (fundamentalmente los estrógenos), que son capaces de inducir disminución de la agregación plaquetaria, reducción de los niveles de glucosa en sangre, además de favorecer un mejor funcionamiento de los mecanismos fibrinolíticos endógenos, lo cual las hace menos susceptibles a este tipo de eventos7. En contraste con lo publicado a nivel nacional e internacional7-9, nuestra investigación muestra un discreto aumento del número de mujeres afectadas, sin encontrar relevancia estadística significativa con el sexo contrario en relación a la mortalidad.

Según Vitón Castillo et al.7, una investigación hecha por Gómez Pacheco, refleja un predominio del sexo masculino (60,8%), pero no describe su asociación con la muerte en este tipo de proceso cardiovascular. Alfonso Alfonso et al.8 comentan que otros autores, como Belén Díaz, en una investigación descriptiva con 45 pacientes jóvenes que sufrieron un IAMCEST, no encontraron diferencias significativas con relación al sexo, lo que sí coincide con nuestra serie. Parece ser que a partir de la conclusión de la edad reproductiva de la mujer, las probabilidades de padecer cardiopatía isquémica son similares en ambos sexo.

Se conoce, que al aumentar la edad existe mayor daño vascular, lo que aumenta el riesgo de afección cardiovascular y aterosclerótica, e implica un mayor riesgo de IAM. En un estudio realizado en el municipio de Contramaestre de la provincia de Santiago de Cuba encontraron como grupos más afectados el de 61-70 (34,8 %) y 71-80 (23,2 %), algunos datos muestran que los pacientes ingresados por cardiopatía isquémica, que presentan IAM, tienen un promedio de edad de 69,1 años, esta situación es corroborada, también por lo planteado en textos de otros autores7-9.

Este rango de edad, si bien parece ser frecuente, contrasta con nuestro trabajo, lo que pudiera deberse a que en esta investigación solo se incluyeron pacientes con IAMCEST; en cambio, se corresponden con los resultados de otras investigaciones9-11. La enfermedad coronaria se observa en personas cada vez más jóvenes, ocurre muchas veces en el momento de la formación y desarrollo de las familias, y en pleno rendimiento laboral de las personas; de hecho, sus costos indirectos triplican los costos directos, como consecuencia de la mortalidad prematura y la carga familiar10,11. Por su parte, Estévez Rubido et al.10, encontraron que el IAMCEST fue más frecuente en pacientes jóvenes del sexo masculino, aspecto que es preocupante y amerita hacer énfasis en las acciones preventivas.

La edad avanzada, la HTA, las dislipidemias y el hábito de fumar son FRCV capaces de desencadenar un IAM y favorecer la mortalidad11,12; pues contribuyen a incrementar la tensión de la pared y la rigidez arterial, la presión del pulso y los marcadores de aterosclerosis, entre otros factores. Según Santos Medina et al.12, los FRCV clásicos que más se asociaron al IAMCEST en el estudio GRACE, fueron la HTA (58,2%) y el hábito de fumar (57,8%), además de la dislipidemia y diabetes mellitus. En nuestra investigación hubo poca significación estadística entre los distintos FRCV estudiados relacionados con la mortalidad, pero en conjunto aportaron varios fallecidos. Con un pensamiento bayesiano se pude decir que, aunque matemáticamente no se hayan notado grandes diferencias estadísticas, estas hubieran existido si la muestra fuera mayor. No hay dudas de que la hipercolesterolemia, la HTA y la diabetes mellitus son FRCV muy vinculados al IAM y, en muchas ocasiones, a un desenlace fatal; aunque, en dependencia del contexto, pueden o no ser predictivos.

Matos-Santiesteban et al.13, comentan que la hiperlipidemia, especialmente la hipercolesterolemia, está considerada uno de los FRCV más importantes, y puede aumentar 4,2 veces el riesgo de ocurrencia de IAM en este tipo de pacientes. En nuestra casuística es difícil precisar la relevancia de este fenómeno metabólico, pues la dieta, el ejercicio físico, y los factores heredofamiliares influyen en los niveles de lípidos en sangre, elementos que no constituyeron parte de nuestro estudio.

Resulta interesante el análisis que realizan Santos Medina et al.14) en una de sus investigaciones, pues plantean que, en la actualidad, se considera que entre el 60-70% de los infartos ocurren sin elevación del segmento ST, lo que puede enmascarar algunos de los resultados discrepantes de nuestro estudio. Esto supone una profunda interpretación, más allá de la estadística inferencial clásica, con hincapié en las observaciones clínicas (pensamiento bayesiano), pues se le concede a los biomarcadores específicos de necrosis miocárdica (troponinas) el aspecto principal para el diagnóstico del IAM; es decir, mientras más disponibilidad de biomarcadores exista en las distintas instituciones de salud, no solo mejorará el diagnóstico enzimático y con ello, la calidad en la atención, sino que disminuirá relativamente el IAMCEST, al diagnosticar más IAM sin elevación del segmento ST.

Ojeda-Riquenes y Sosa-Dieguez15, destacan al shock cardiogénico como la principal causa de muerte en pacientes con IAM; además, notifican que su tratamiento sigue siendo un reto, a pesar de los avances en las opciones terapéuticas, sobre todo cuando no se realiza la reperfusión en tiempo ideal. Para que se tenga una idea de la importancia de este factor, algunos estudios como el de Hurtado et al.16 encontraron, en una época previa al advenimiento de la reperfusión, una incidencia menor a 5% en pacientes con IAM, pero con una mortalidad mayor de 90%. Una investigación17 mucho más reciente, informa de otro trabajo donde se encontró una mortalidad global de 78,7% (con diferencia significativa entre el tratamiento médico y percutáneo) en 155 pacientes con shock cardiogénico por IAMCEST. Se impone reconocer que este tipo de shock es directamente proporcional a la mortalidad; la reperfusión miocárdica, cuando se realiza en tiempo, disminuye sustancialmente la probabilidad de morir.

Estos resultados coinciden con los de nuestra serie, y cabe resaltar el papel preponderante que tiene el shock cardiogénico en los enfermos con IAMCEST y su asociación con la mortalidad. En la provincia de Santiago de Cuba son escasos los trabajos que abordan esta temática específica. Mencionar que las tasas de mortalidad por esta causa siguen siendo muy altas, se convierte en un referente para nuestros médicos y, en especial, para los que desarrollan su actividad en servicios de urgencias, medicina interna y cardiología. Alrededor de un 35-50% de los pacientes con shock cardiogénico por IAMCEST mueren, a pesar de los avances en los tratamientos y los cuidados coronarios intensivos16. Antes del uso de la revascularización temprana, el shock cardiogénico asociado a IAMCEST tenía una mortalidad hospitalaria superior a 80%16,17.

Estudios más grandes sobre shock cardiogénico solo se han realizado en pacientes con IAM, por lo que prácticamente todos los datos epidemiológicos conocidos son exclusivos de este tipo de enfermos. Según Garnica Camacho et al.17, de los múltiples ensayos realizados, hay un antes y un después del estudio SHOCK que se ha considerado como un hito en el estudio del shock cardiogénico. Con él, hay ensayos subsecuentes como el TRIUMPH (2007), IABPSHOCK II (2012), y CULPRIT-SHOCK trial (2017), que se convirtieron en referentes para el estudio de esta temida complicación. Gran parte de esta situación clínica se debe a la demora en cumplimentar los protocolos de actuación en este tipo de infarto; a pesar de los diversos esfuerzos dirigidos a abordar este gran reto, la gran mayoría de los pacientes con IAMCEST se presentan de forma tardía en los hospitales de referencia. Es el factor «tiempo» la causa principal real de una trombólisis o un intervencionismo coronario percutáneo (ICP) tardíos y, consecuentemente, de las complicaciones, que eleva el riesgo de muerte en estos enfermos. Según Arriaga-Nava18: “Lo anterior demarca el escenario más común: «El ICP primario no se realiza en el mundo real como es varias veces recomendado por los protocolos, por cuestiones operacionales y de organización»”. Aseveración que puede extrapolarse a la trombólisis. “Este retraso, sin duda, resulta en un aumento proporcional de la morbilidad y mortalidad, amén de ser causa de gastos directos e indirectos catastróficos”18.

Este mismo autor18 refiere que la trombólisis debe ser utilizada como primera opción y se puede administrar hasta 6 horas después de la aparición de síntomas. Posterior a este tiempo, la trombólisis no se debe emplear, pues resulta ineficaz y eleva la mortalidad por complicaciones, en este caso los pacientes deben ser trasladados a centros especializados si requieren ICP18.

Existen evidencias relacionadas con la trombólisis en sus diversas variantes y su relación con el tiempo de realizada, sin dudas mientras más rápida se realice, disminuye la mortalidad post-infarto. El primer registro francés que comparó este método con el ICP fue realizado en 1995, según Arriaga-Nava et al.18, y muestra resultados equivalentes a nuestra investigación en relación a la mortalidad, con el uso de trombólisis intravenosa. Según este mismo autor18, los resultados del registro de IAMCEST de Viena, que incluyó a 1053 pacientes ingresados en un hospital, fueron similares a este y a otros estudios mencionados, donde los autores informaron que los resultados de la trombólisis administrada en la ambulancia, antes del ingreso hospitalario, redujo la mortalidad. Sin dudas, los métodos de reperfusión temprana disminuyen la mortalidad, con resultados muy similares en beneficio de los pacientes con shock cardiogénico.

El retraso entre el primer contacto médico y la terapia de reperfusión es un predictor del resultado clínico, a la vez que se ha convertido en un indicador de calidad del sistema de salud. Cuando se realiza el ICP primario, se establece como objetivo menos de 90 minutos desde el primer contacto médico hasta la introducción de la guía en la arteria coronaria (tiempo puerta-guía) y menos de 30 minutos hasta el inicio de la trombólisis (tiempo puerta-aguja)12. Investigaciones nacionales e internacionales describen varios factores predictivos de mortalidad en dependencia de la zona geográfica y el tamaño de la muestra, entre otros aspectos. En la investigación de Santos Medina et al.12, comentan un estudio realizado en Chile, donde se evidenciaron como factores predictores de mortalidad la reperfusión tardía y el shock, lo que coincide con un registro argentino de infarto en pacientes tratados mediante ICP, donde los resultados mostraron que el shock cardiogénico fue el principal factor predictivo de mortalidad (OR=44,1; p=0,0001). Otros estudios recientes han encontrado que la llegada tardía al primer contacto médico constituyó uno de los factores de riesgo para rotura cardíaca y han evidenciado su relación con una mayor probabilidad de fallecer por IAM12,17.

Las variables obtenidas en el modelo predictivo de mortalidad de la investigación que se presenta, obviamente tienen un estrecho vínculo fisiopatológico. Al aumentar la presencia de FRCV se incrementa la probabilidad de IAM, y mientras más tiempo permanezca este sin tratamiento revascularizador oportuno (trombolítico o ICP), evolutivamente tendrá mayor insuficiencia cardiocirculatoria; que, de no ser resuelta, producirá complicaciones, entre ellas la presencia de shock cardiogénico y muerte.

En cuanto a la topografía del IAMCEST no hubo concordancia con los trabajos publicados por Santos Medina et al.12 y Aguiar Pérez et al.19, donde predominó la afectación de la cara anterior; aunque estos propios autores comentan otras investigaciones donde, de forma similar a la nuestra, predominó la afectación de la cara inferior.

Las variables que componen el modelo predictivo estimaron una sensibilidad de 89,5, una especificidad de 91,2 y un porcentaje predictivo global de 89,7. Desde el punto de vista clínico son fáciles de obtener y sobre todo, pueden encaminar las actuaciones terapéuticas al tratamiento más oportuno.