Introducción

La formación de los futuros profesionales en nuestro sistema universitario, debe ser integral y estar acorde con lo que solicita el mercado laboral, así también lo plantea Tobón (2007), cuando dice que “la educación debe tener como visión la de formar mujeres y hombres integrales, dentro de lo cual una faceta de gran importancia es la de formar tanto para el mercado laboral como para crear condiciones dignas de trabajo que favorezcan la calidad de vida”. (p. 61)

Esta formación universitaria también repercutirá en las manifestaciones conductuales y la gestión de las personas. Al respecto, Tobón (2006), señala que “el enfoque de competencias desde lo conductual ha tenido notables desarrollos en el campo de la gestión del talento humano en las organizaciones, donde se asume con la orientación de buscar que los trabajadores posean competencias clave para que las empresas sean competitivas”. (p. 3)

En vista de ello, resulta importante que el problema laboral que vive Latinoamérica y, especialmente, nuestro país, producto de la crisis financiera, empresarial y gubernamental, sea abordado por las universidades, con el propósito fundamental de impulsar en sus estudiantes el emprendimiento. Cabello (2006), señala que en los países latinoamericanos, los problemas actuales, en el mercado laboral, son producto de los cambios y situaciones que se han ido acumulando y que han provocado la crisis actual.

En las últimas tres décadas, se han suscitado cambios demográficos, vaivenes políticos, transformaciones tecnológicas, crisis financieras que, a su vez, han provocado quiebras a nivel personal y empresarial, lo que también ha generado cambios en la inserción a la economía mundial. Todo esto ha traído como consecuencia graves problemas en el campo de trabajo. Por lo que ya es hora de que surjan nuevas alternativas y, entre ellas, está el emprendimiento, como una acción y efecto de emprender, que a su vez involucra al emprendedor, quien es la persona capaz de acometer y comenzar una obra, un negocio, el cual puede generar fuentes de empleo.

El desarrollo de las competencias de emprendimiento empresarial hará que la nueva generación de profesionales esté en las mejores condiciones para enfrentar estas situaciones y dar alternativas de solución a las problemáticas existentes.

La sociedad actual tiene retos y está sufriendo procesos de cambio, ante lo cual la Universidad, como generadora de conocimientos para resolver los problemas de la sociedad, debe participar de manera activa con propuestas que den respuesta a esa realidad. La mejor manera de hacerlo es con la formación integral de sus estudiantes, para que estos sean capaces de enfrentarse a las adversidades que demanda el mundo social y laboral.

Para poder alcanzar este sueño, se debe formar a los estudiantes desde y para una cultura emprendedora con una visión empresarial, potenciando lo educativo y lo científico, a partir de modelos propuestos en la Universidad, para que estos desarrollen y asuman una actitud emprendedora que les permita innovar para mejorar la sociedad de la cual ellos forman parte.

La presente investigación tiene como finalidad determinar el nivel de desarrollo de las competencias de emprendimiento empresarial de estudiantes de Ciencias administrativa y contable de la universidad privada TELESUP, durante el año 2018, con el fin de poder analizar, a futuro, las destrezas desarrolladas en su formación profesional.

Es importante en toda institución universitaria que se conozca el nivel de competencias emprendedoras de sus estudiantes, ya que esto permitirá evaluar en qué porcentaje los estudiantes que egresen tendrán las herramientas para poder enfrentarse al actual mercado, conforme a la transcendencia y el alcance social.

En cuanto a este tema existen diversas investigaciones, en el ámbito internacional y nacional, que confirman primero, que el emprendimiento empresarial para los jóvenes está más vigente cada día. De allí que, algunos autores, consideren al emprendimiento como una estrategia, que puede ayudar a enfrentar la crisis de empleo, porque permite la generación de este o hace que se innove para que sea más competitiva la industria local, en la medida que existan las condiciones materiales y culturales para ello; segundo, que el tema sobre el emprendimiento empresarial está siendo reconocido, cada vez más, por las universidades de diversas naciones; lo que comprueba que estas ya tienen claro que el campo de acción en cuanto a la formación de sus profesionales deba ser más integral; es decir, se le debe dar cabida no solo a las competencias inherentes a su profesión, sino también a aquellas competencias que involucren su desenvolvimiento en la sociedad, a través del emprendimiento empresarial. Por ello, el propósito de esta investigación es determinar cuál es el nivel de desarrollo de las competencias de emprendimiento empresarial de los estudiantes de una universidad, como una manera de comprobar lo qué están haciendo estas instituciones de educación superior en cuanto a la generación de profesionales emprendedores.

Cuando se aborda el término competencia, sobre el cual se ha escrito mucho, lo primero que debe tenerse claro es la variedad de significados que este tiene, aunque su uso, desde hace mucho tiempo, mayormente se ha empleado en el ámbito empresarial. En cambio, en el campo educativo es de data reciente (Tobón, 2007).

Para el Diccionario de la lengua española (Real Academia Española, 2018). Este término, entre muchas de sus acepciones, significa “pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”. Por tanto, la competencia combina y relaciona una diversidad de recursos, tales como: conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes, valores, emociones y capacidades expresadas en el saber, el hacer y el saber hacer, todos ellos se vinculan con rasgos de personalidad del individuo, quien será el encargado de generar una acción.

En fin, este término se define a partir de la relación con muchos otros términos que, en conjunto, son los que le dan su valor y significado real: saber (conocimiento), saber hacer (habilidad), situación, movilización de recursos, representación y desarrollo de competencia (aprendizaje).

Las competencias se clasifican en genéricas o transversales y específicas. Las competencias genéricas o transversales se basan en aquellas habilidades, destrezas o actitudes que le permiten, en este caso, a un graduado universitario cumplir con funciones o tareas que no guardan relación directa con su profesión. Por lo tanto, constituyen saberes generales.

El proyecto Tuning (2003), clasifica las competencias genéricas en 3 grupos: a) instrumentales (comunicación verbal, tipos de pensamiento, manejo de idiomas, entre otras); b) interpersonales (trabajo en equipo, sentido ético, adaptación al entorno diversidad y multiculturalidad, entre otros); c) sistémicas (creatividad, capacidad innovadora, gestión de proyectos, orientación al logro, espíritu emprendedor, entre otras).

Las competencias específicas son los atributos relacionados directamente con la profesión. Estas se dividen en: a) las competencias disciplinares académicas, relacionadas con la formación disciplinar que deben adquirir los graduados, y b) las competencias profesionales, relacionadas con la formación profesional que deben poseer los futuros graduados (Galdeano & Valiente, 2010).

Sobrado & Fernández (2010); y Martínez & Carmona (2007), encontraron características comunes entre las diversas concepciones sobre el término competencia, lo que dio como resultado un concepto más holístico: competencias emprendedoras.

Las competencias emprendedoras son aquellas que implican capacidades, destrezas, habilidades y aptitudes que hacen posible que el emprendedor (quien emprende) actúe para desarrollar una idea que se materialice en la puesta en marcha de una empresa y en hacerla crecer de manera exitosa, por lo que, entre mayor habilidad tiene el emprendedor, más se beneficia del negocio. Además, Duarte & Ruiz (2009), señalan que el emprendedor tiene capacidad de generar ideas, convertirlas en algo novedoso para transformar positivamente su vida y su entorno. Por otra parte, Orrego (2008), afirma que las decisiones del emprendedor van más allá de lo individual, porque se da la interacción con otros, con el entorno.

Para efectos de la presente investigación se hizo una revisión y se seleccionaron las siguientes competencias emprendedoras: trabajo en equipo, comunicación, confianza en sí mismo, capacidad de innovación. Estas deben estar presentes en la persona que se identifique como emprendedor.

Sobre el término emprendedor también existen diversos conceptos, los economistas lo identifican con la innovación constante; los administradores con aquellas personas que evalúan los beneficios y riesgos y que además responden a los cambios, aportando nuevas ideas y formas de hacer las cosas.

Krauss (2011), reconoce la importancia de los emprendedores, debido a que ellos “crean trabajo a partir de la innovación, la competitividad, la productividad, el capital de riesgo, transformando la economía y el mundo”. Por tanto, el emprendedor debe desarrollar unas competencias que lo identifiquen como tal, algunos autores las han propuesto.

En estos momentos, existe una tendencia hacia la promoción del emprendimiento, porque es visto como el mejor camino para el progreso. De allí que los gobiernos, las universidades y los centros educativos, en general, hayan generado estrategias para fomentar el emprendimiento (O’Connor, 2013; Soriano & Huarng, 2013).

El emprendimiento es un tema de vital importancia no solo para las universidades sino también para todos los niveles educativos. Para Castellanos, Chávez & Jiménez (2003), el emprendimiento se considera una actitud que requiere de competencias; por tanto, quien busca emprender en algo lo hace movido por un deseo, una necesidad u oportunidad.

Orrego (2008), afirmó que en la actualidad, “el emprendimiento es el más llamado a presentar soluciones concretas, frente a los desafíos económicos y sociales con los que se enfrenta la sociedad”.

Amorós (2011), menciona que otras de las actitudes importantes que se incluyen dentro del emprendimiento son: el nivel de riesgo que el individuo está dispuesto a soportar y la visión que tiene de sus propias habilidades, conocimientos y experiencia en la creación de un negocio. Y dentro de este acto se encuentra la figura del emprendedor, el cual se considera como el actor principal del emprendimiento y el desarrollo económico.

Es conocido el rol que debe asumir la Universidad como formadora de emprendedores, aún no está claramente definido cómo debe actuar. Lo que sí se sabe es que esa participación debe ser activa. La universidad debe proponer ideas y acciones que permitan intercambiar información, movilizar a la sociedad y asumir la responsabilidad de poner en marcha todas las acciones que se requieran.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1999), señala que las universidades en su actuar como generadoras de formación deben tener la visión para preparar su oferta de formación a las demandas del mercado laboral actual. Esto llevaría a la propuesta de una educación emprendedora.

La educación emprendedora es aquella que ofrece a los estudiantes de cualquier nivel, el desarrollo de competencias, capacidades e instrumentos para que se forme como un actor de desarrollo económico y social. Esta busca generar jóvenes independientes, innovadores, creativos, emprendedores automotivados que cuestionen las normas establecidas y satisfagan sus metas personales a través de su propia acción.

De allí que la Universidad deba enfocar la formación del individuo en: a) el desarrollo de comportamientos y competencias emprendedoras que los faculte para ingresar de manera satisfactoria y competente al entorno laboral o que él mismo sea capaz de crear empleos; b) la activación del espíritu emprendedor y empresarial; c) la formación técnica para optimizar la visión de crear y consolidar nuevas empresas. Porque el espíritu emprendedor, según Martín, Hernangómez & Rodríguez (2005), interviene, de manera preponderante, en la innovación y el bienestar de una economía.

A pesar de que la Universidad se ha vinculado con el sector productivo, a través de convenios el balance ha sido negativo, según Campos & Sánchez (2005). Para Álvarez & Moreno (2002), "los sistemas educativos deben centrar su actividad en el desarrollo de determinadas cualidades personales y en las llamadas destrezas blandas dirigidas a la integración y a la adaptabilidad al cambio". Por lo tanto, se requiere que los profesores apliquen estrategias y técnicas novedosas de enseñanza que les permitan desarrollar en los estudiantes las competencias emprendedoras, basadas en el espíritu de innovación, la responsabilidad y autonomía, y así lograr una cultura emprendedora, a favor de la generación de nuevos proyectos con capacidad de asumir riesgos, de proyección al exterior y de resolución de problemas.

La globalización en el mundo ha llevado a que las universidades formen profesionales emprendedores con capacidad de generación de empleo. De allí el término de emprendedor empresarial.

Se llama emprendedor empresarial a quien inicia o emprende la creación de un negocio o también de organizaciones cívicas, sociales o políticas. Por ende, emprender es transversal a la sociedad en su conjunto, ya que no solo se busca generar beneficios económicos, sino también potenciar el bienestar humano o mejora del nivel de vida de las personas. El emprendimiento empresarial puede presentarse en tres dimensiones. Son estas: para la constitución empresarial, para el establecimiento empresarial y para mejorar las condiciones actuales de una empresa.

Por otra parte, también existen factores, muy variados y de acuerdo con el sector económico, que motivan dicho emprendimiento: a) oportunidades de inversión, b) oportunidades de negocios, c) las demandas insatisfechas, d) el desarrollo profesional, e) aumento en la aceptación de un bien o servicio.

Materiales y métodos

La investigación es un estudio descriptivo que, según Hernández Sampieri, Fernández & Baptista (2014), busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas.

El diseño es transeccional descriptivo porque se indaga sobre la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población (Hernández Sampieri et al., 2014). El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, etc., y proporcionar su descripción. Son, por tanto, estudios puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, éstas son también descriptivas (de pronóstico de una cifra o valores).

La población estuvo conformada por los estudiantes de la facultad Ciencias Administrativa y Contable de la Universidad Privada TELESUP. La muestra la conformaron los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo. de la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales que suman en total 212 estudiantes. Por lo tanto, nuestra muestra es no probabilística censal e intencionada y estuvo conformada por todos los estudiantes señalados antes.

Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Este cuestionario sobre emprendimiento empresarial estuvo conformado por 20 ítems, organizados de acuerdo con cuatro dimensiones: trabajo en equipo, comunicación, confianza en sí mismo y capacidad de Innovación (Tabla 1). Para cada ítem hubo tres (3) alternativas de respuesta para medir el nivel: adecuado, medio o regular e inadecuado. El instrumento para recopilar la información fue adaptado a la población siguiendo procedimientos apropiados para asegurar su validez y confiabilidad, explicados más adelante.

En cuanto a la confiabilidad del instrumento, esta se determinó por el coeficiente de Alfa Cronbach el cual requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir haya homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem, mayor será el Alfa de Cronbach.

Si² |

= Suma de Varianza de cada ítem |

St² |

= Varianza total de filas (puntaje total de los jueces) |

K |

= Numero de preguntas o ítem |

Criterio de confiabilidad valores

Baja confiabilidad (No aplicable): 0,01 a 0, 60

Moderada confiabilidad: 0,61 a 0,75

Alta confiabilidad: 0,76 a 0,89

Muy Alta confiabilidad: 0,90 a 1,00

El coeficiente Alfa obtenido es de 0,909, lo cual permite decir que el test en su versión de 20 ítems tiene una Muy Alta Confiabilidad (Tabla 2).

Tabla 2 Confiabilidad del instrumento de emprendimiento empresarial.

| Alfa de Cronbach | N de elementos |

|---|---|

| 0,909 | 20 |

Por otra parte, en cuanto a la consistencia interna se demostró que el test en su totalidad la presentó, ya que no aumentó o disminuyó el nivel de confiabilidad interna ni se modificó significativamente ante la ausencia de alguno de los ítems (Tabla 3).

Tabla 3 - Estadístico total - elemento de emprendimiento empresarial.

| Media de escala si el elemento se ha suprimido | Varianza de escala si el elemento se ha suprimido | Correlación total de elementos corregida | Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido | |

|---|---|---|---|---|

| p1 | 62,02 | 62,455 | ,516 | ,905 |

| p2 | 62,04 | 63,510 | ,385 | ,909 |

| p3 | 62,07 | 60,445 | ,641 | ,902 |

| p4 | 62,00 | 62,156 | ,552 | ,904 |

| p5 | 61,98 | 61,909 | ,534 | ,905 |

| p6 | 62,27 | 62,209 | ,543 | ,904 |

| p7 | 62,35 | 62,152 | ,506 | ,905 |

| p8 | 62,50 | 61,957 | ,488 | ,906 |

| p9 | 62,13 | 61,808 | ,561 | ,904 |

| p10 | 61,80 | 61,866 | ,576 | ,904 |

| p11 | 61,72 | 62,422 | ,586 | ,904 |

| p12 | 61,90 | 61,985 | ,564 | ,904 |

| p13 | 61,85 | 62,517 | ,562 | ,904 |

| p14 | 62,21 | 61,116 | ,598 | ,903 |

| p15 | 61,85 | 62,802 | ,497 | ,906 |

| p16 | 62,10 | 62,292 | ,511 | ,905 |

| p17 | 61,96 | 62,638 | ,536 | ,905 |

| p18 | 62,01 | 61,398 | ,612 | ,903 |

| p19 | 62,10 | 60,905 | ,650 | ,902 |

| p20 | 61,97 | 61,895 | ,579 | ,904 |

Con respecto al criterio de validez del instrumento, referido tanto a la validez del contenido y como a la validez de construcción, esta también se evidenció porque se estableció relación del instrumento con las variables que pretendió medir, los ítems del cuestionario aplicado, el basamento teórico y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia técnica.

Por otra parte, también se obtuvo la medida de adecuación muestral del test Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett para cada una de las dimensiones que se consideraron: trabajo en equipo, comunicación, confianza en sí mismo y capacidad de innovación.

En relación con la dimensión “Trabajo en equipo”, la medida de adecuación muestral del test de Kaiser - Meyer - Olkin es de 0,782, como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta dimensión, porque la muestra se adecúa al tamaño del instrumento. La prueba de esfericidad de Bartlett, a través del estadígrafo chi-cuadrado, asociado a una probabilidad inferior a 0,05, permite concluir que los ítems miden una sola identidad (Tabla 4).

Tabla 4 KMO y prueba de Bartlett de la dimensión Trabajo en equipo

| Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo | ,782 | |

|---|---|---|

| Aprox. Chi-cuadrado | 201,076 | |

| gl | 10 | |

| Sig. | ,000 | |

El instrumento de medición en su dimensión: Trabajo en equipo presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad y que cada uno busca la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems.

En cuanto a la dimensión “Comunicación”, la medida de adecuación muestral del test de Kaiser - Meyer - Olkin es de 0,753, como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de esta dimensión porque la muestra se adecúa al tamaño del instrumento (Tabla 5). La prueba de esfericidad de Bartlett, a través del estadígrafo chi-cuadrado, asociado a una probabilidad inferior a 0,05, permite concluir que los ítems miden una sola identidad.

Tabla 5 KMO y prueba de Bartlett de la dimensión Comunicación.

| Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo | ,753 | |

|---|---|---|

| Aprox. Chi-cuadrado | 148,572 | |

| gl | 6 | |

| Sig. | ,000 | |

El instrumento de medición en su dimensión: Comunicación presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad y que cada uno de sus ítems busca la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems.

En cuanto a la dimensión “Confianza en sí mismo”, la medida de adecuación muestral del test de Kaiser - Meyer - Olkin es de 0,846 como es superior a 0,5 se afirma que la muestra está acorde con el tamaño del instrumento. La prueba de esfericidad de Bartlett, a través del estadígrafo chi-cuadrado, asociado a una probailidad inferior a 0,05, permite concluir que los ítems miden una sola identidad (Tabla 6).

Tabla 6 - KMO y prueba de Bartlett de la dimensión Confianza en sí mismo.

| Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo | 0,846 | |

|---|---|---|

| Aprox. Chi-cuadrado | 508,304 | |

| gl | 28 | |

| Sig. | ,000 | |

El instrumento de medición en su dimensión: Confianza en sí mismo presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems está estrechamente vinculado y la validación empírica nos dice que hay unicidad y que cada uno busca la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems.

Finalmente, con respecto a la dimensión “Capacidad de innovación”, la medida de adecuación muestral del test de Kaiser - Meyer - Olkin es de 0,667 como es superior a 0,5 se afirma que la muestra está acorde con el tamaño del instrumento. La prueba de esfericidad de Bartlett, a través del estadígrafo chi-cuadrado, asociado a una probabilidad inferior a 0,05, permite concluir que los ítems miden una sola identidad (Tabla 7).

Tabla 7 - KMO y prueba de Bartlett de Capacidad de innovación.

| Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo | ,667 | |

|---|---|---|

| Aprox. Chi-cuadrado | 179,920 | |

| gl | 3 | |

| Sig. | ,000 | |

El instrumento de medición en su dimensión: Capacidad de innovación presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems está estrechamente vinculado y la validación empírica nos dice que hay unicidad y que cada uno busca la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los ítems.

Resultados y discusión

Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de estudio y procesada la información obtenida, se procedió a realizar las mediciones y comparaciones necesarias, a partir de las cuatro (4) dimensiones consideradas (trabajo en equipo, comunicación, confianza en sí mismo y capacidad de innovación) y la variable emprendimiento empresarial, con el fin de determinar el nivel de desarrollo de las competencias de emprendimiento empresarial de estudiantes universitarios.

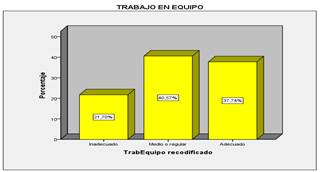

Dimensión 1: Trabajo en equipo

En cuanto a la dimensión “Trabajo en equipo”, los resultados obtenidos permitieron evidenciar que el nivel de desarrollo de los estudiantes fue el siguiente: el 21,7% evidenció un nivel inadecuado, el 40,6% manifestó que su nivel de desarrollo estuvo entre medio o regular y el 37,7% consideró que su nivel de desarrollo es adecuado. De acuerdo con esto, se puede decir que el nivel de desarrollo que prevaleció fue el adecuado, ya que la mayoría sí aplica el trabajo en equipo (Tabla 8 y Fig. 1).

Tabla 8 Frecuencia de Trabajo en equipo.

| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |

| Inadecuado | 46 | 21,7 | 21,7 |

| Medio o regular | 86 | 40,6 | 62,3 |

| Adecuado | 80 | 37,7 | 100,0 |

| Total | 212 | 100,0 |

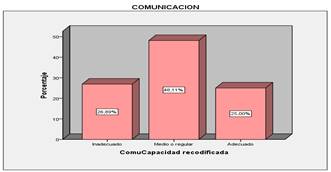

Dimensión 2: Comunicación

Con respecto a la dimensión “Comunicación”, se pudo evidenciar que el nivel de desarrollo de los estudiantes fue de la siguiente manera: el nivel del 26,9% fue inadecuado, el del 48,1% fue de forma media o regular y el del 25% de manera adecuada. Esto evidenció que la mayoría de los estudiantes se comunica de una forma adecuada (Tabla 9 y Fig. 2).

Tabla 9 Frecuencia de Comunicación.

| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |

| Inadecuado | 57 | 26,9 | 26,9 |

| Medio o regular | 102 | 48,1 | 75,0 |

| Adecuado | 53 | 25,0 | 100,0 |

| Total | 212 | 100,0 |

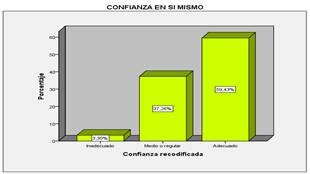

Dimensión 3: Confianza en sí mismo

En atención a la dimensión “Confianza en sí mismo”, se pudo constatar que el nivel de desarrollo se presentó de la siguiente forma: el del 3,3% fue inadecuado, el del 37,3% fue medio o regular y el del 59,4% fue adecuado. De acuerdo con los resultados, se puede decir que la gran mayoría de los estudiantes tiene una adecuada confianza en sí mismo (Tabla 10 y Fig. 3).

Tabla 10 Frecuencia de Confianza en sí mismo.

| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |

| Inadecuado | 7 | 3,3 | 3,3 |

| Medio o regular | 79 | 37,3 | 40,6 |

| Adecuado | 126 | 59,4 | 100,0 |

| Total | 212 | 100,0 |

Dimensión 4: Capacidad de innovación

Con respecto a la dimensión “Capacidad de innovación”, se pudo observar que el nivel de desarrollo estuvo así: el del 9,4% fue inadecuado, el del 43,4% fue medio o regular y el del 47,2% adecuado. De acuerdo con esto, se puede señalar que la gran mayoría de los estudiantes considera que tienen una adecuada capacidad de innovación (Tabla 11 y Fig. 4).

Tabla 11 Frecuencia de Capacidad de innovación.

| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |

| Inadecuado | 20 | 9,4 | 9,4 |

| Medio o regular | 92 | 43,4 | 52,8 |

| Adecuado | 100 | 47,2 | 100,0 |

| Total | 212 | 100,0 |

Variable: Emprendimiento empresarial

En relación con la variable “Emprendimiento empresarial”, se observó que el 9,9% de los estudiantes indicó que su interés por el emprendimiento empresarial es inadecuado, el 48,6% que es medio o regular y el 41,5% que es adecuado. De acuerdo con esto, se puede afirmar que la gran mayoría sí considera el emprendimiento empresarial, por tanto su interés es adecuado (Tabla 12 y Fig. 5).

Tabla 12 Frecuencia de la variable Emprendimiento empresarial.

| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje acumulado | |

| Inadecuado | 21 | 9,9 | 9,9 |

| Medio o regular | 103 | 48,6 | 58,5 |

| Adecuado | 88 | 41,5 | 100,0 |

| Total | 212 | 100,0 |

Conclusiones

En relación con el nivel de desarrollo de las competencias de emprendimiento empresarial en los estudiantes de la Universidad Privada TELESUP, en atención a las cuatro dimensiones consideradas.

En cuanto a la dimensión “Trabajo en equipo”, el 40,6 % de los estudiantes tiene una media o regular manifestación. Con respecto a la dimensión “Comunicación”, el 48,1% tiene una media o regular manifestación.

En lo concerniente a la dimensión “Confianza en sí mismo”, el 59,4% tiene adecuada manifestación. En lo que corresponde a la dimensión “Capacidad de innovación”, el 47,2% tiene una adecuada manifestación.

En fin, se puede concluir que los estudiantes de la carrera profesional de Administración, Finanzas y Negocios Globales de la Universidad Privada TELESUP, presentan competencias de emprendimiento empresarial, lo que a su vez demuestra que en las instituciones de educación superior de Perú este se está generando.