Introducción

El síndrome de Down (SD) es una condición genética caracterizada en la mayoría de los casos por la presencia de 47 cromosomas en el núcleo de las células de un organismo humano, en lugar de los 46 que existen normalmente. Ese cromosoma adicional o extra pertenece al par 21, por lo que el SD se conoce también como Trisomía 21. Se le denomina síndrome por ser un vocablo médico que define el conjunto de síntomas y signos que tienden a aparecer de forma agrupada y que expresan la presencia de una alteración médica concreta, es decir, conforman un patrón identificable. Lo cierto es que el SD es una alteración genética congénita de carácter irreversible y sin tratamiento conocido hasta la actualidad (Gámez-Calvo, et al., 2022). Es una de las formas genéticas más comunes de discapacidad intelectual y del desarrollo y la aberración cromosómica más común asociada con la discapacidad intelectual. Lo cual se ha convertido en una de las características típicas de los niños con SD, asociada a un desarrollo motor lento y afectaciones en la psicomotricidad (Caicedo Carcelén, 2022).

A nivel internacional, la prevalencia es de entre 1 de cada 1000 y 1 de cada 1100 recién nacidos; sin embargo, Ecuador reporta la mayor tasa de síndrome de Down que el promedio mundial con 1 de cada 550 nacidos vivos en mujeres entre 20 y 25 años de edad según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) citado en Gámez-Calvo et al. (2022). Existen factores que influyen en sus índices de frecuencia. Autores como (Cocchi, et al., 2010) afirman que en su disminución han incidido la interrupción del embarazo. Otros como (Nolasco-Blé, et al., 2012) consideran que a pesar del aumento de la conciencia pública que llevó al cribado prenatal global, la prevalencia de bebés con SD parece ser estable en las últimas décadas, e incluso aumentar según algunos estudios, ya que se asocia con una edad materna avanzada (> 35 años) (Ergaz-Shaltiel, et al., 2017).

No obstante, la mayoría de las investigaciones consultadas coinciden en que el siglo XXI ha traído importantes avances moleculares. Estos avances han posibilitado que el conocimiento sobre esta alteración genética se amplíe y discernir los mecanismos biológicos de la enfermedad con sus respectivas manifestaciones. Esto ha conllevado a introducir los métodos para la detección prenatal temprana de este tipo de trastornos genéticos. Durante el embarazo existen dos tipos de pruebas para el diagnóstico del SD: las pruebas de presunción, no invasivas, y las pruebas de confirmación o invasivas. Las primeras no representan riesgo añadido para el feto y dan señales de alerta (análisis ecográfico y bioquímica de la sangre) mientras que las segundas comportan un cierto riesgo adicional de pérdida fetal, pero aseguran el diagnóstico (amniocentesis, biopsia de corion, cordocentesis).

Los infantes con SD tienen características físicas y mentales intrínsecas de la alteración genética, a la cual se le asocian afectaciones médicas (Broers, et al., 2014). A continuación, se describen las de mayor nivel de incidencia (Cocchi, et al., 2010):

Características físicas:

Cráneo: de tamaño inferior al percentil normal, occipucio menos prominente, fontanelas más grandes y con cierre tardío.

Cara: levemente rasgados y con párpados recubiertos en epicanto, boca pequeña y lengua de tamaño normal, pero en algunos casos suele estar aumentada de tamaño.

Bucodental: inadecuada oclusión bucal, retraso en la dentición y microdoncia.

Tono muscular y complexión: hipotonía muscular generalizada que usualmente causa dismorfia bucodental y disquinesias faciales. Presentan baja estatura, tendencia a la obesidad ligera o moderada. Acompañado de cierto grado de hiperlaxitud articular junto con la hipotonía muscular.

Tronco: cuello acortado principalmente en el género masculino.

Extremidades: manos pequeñas, dedos cortos, con pliegues inusuales, clinodactilia. Dedos de los pies con separación pronunciada.

Piel: tono con cierta tendencia marmórea y textura seca.

Órganos internos: por lo general se evidencia un bajo desarrollo del sistema digestivo.

Lo cual tiende a ocasiones a provocar retraso del desarrollo motor, escoliosis, cifosis, problemas digestivos, desarrollando a su vez, complicaciones neurológicas y ostiomioarticulares graves. Así como se evidencia una tendencia a la disminución de la capacidad visual y auditiva, que conlleva a otros trastornos psicosociales.

Características intelectuales y psicosociales: las personas con SD tienden a presentar dificultades en mantener la atención por bajo nivel de percepción y comprensión, en la memoria a corto plazo y en el procesamiento de la información, así como retardo en el desarrollo del lenguaje. Situación que se relaciona con trastornos de atención, comprensión. Este retraso cognitivo puede desencadenar en problemas de comportamiento, limitar el aprendizaje e interacción social. No obstante, son emocionalmente sensibles y altamente capaces de establecer relaciones emocionales con otras personas.

Afectaciones médicas: cardiopatía congénita, afecciones del aparato respiratorio, asma y la apnea obstructiva del sueño, hipoacusia, otitis, retardo del lenguaje, miopía, hipermetropía y estrabismo. De igual forma existe una tendencia a los padecimientos oncológicos (leucemia, tumoraciones), deficiencias inmunitarias y endocrinas (diabetes tipo 1, artritis juvenil y hepatitis crónica activa, etc). Desarrollan además trastornos gastrointestinales como patologías celíacas. Además, existe un marcado retardo en la pubertad. Todo ello conmuta además con las alteraciones cerebrales y musculoesqueléticos.

Por tanto, desde el diagnóstico hasta el nacimiento y posparto, resulta un reto para las familias y personal médico, debido a las complicaciones que resulta con el diagnóstico de un síndrome de Down. La presencia de un niño diagnosticado con SD altera en mayor o menor medida no solo la vida familiar, en relación directamente proporcional al grado de dependencia del pequeño, cuando ésta es elevada, los niños requieren grandes cuidados y ayuda para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, cuidados que recaen en la familia y especialmente en la madre. Pero también en los cuidados médicos la responsabilidad del tratamiento adecuado a la madre y el niño.

La llegada de un infante con SD, también supone un reto para los hospitales a pesar de los avances médicos del siglo XXI. Los cuidados posnatales y el puerperio pueden presentar complicaciones por las características físicas y médicas de los recién nacidos. El riesgo de complicaciones y la necesidad de una hospitalización prolongada se incrementa debido a la fragilidad y necesidades que pueda presentar el recién nacido una vez llegado el nacimiento. Los requerimientos de atención médica apropiada son imprescindibles por lo que no se deben violar protocolos establecidos. La correcta evaluación de las características de la madre y el recién nacido, así como monitorear su evolución son factores decisivos en el éxito de los cuidados hospitalarios. Una mejor comprensión de los factores de riesgo de una hospitalización prolongada y complicada puede permitir al equipo médico elaborar un plan de alta realista y gratificante orientado a la familia.

Por tanto, debido a la importancia que ello engloba para el sistema de salud, así como para la familia, se declara como objetivo de la presente investigación: evaluar las características maternas y neonatales, la evolución perinatal y el resultado de la hospitalización primaria de los lactantes con SD en el Hospital General Docente Ambato. Con ello se logrará diagnosticar la situación actual y se podrán establecer protocolos de acción que contribuyan a resultados satisfactorios para la madre, los niños y las instituciones de salud.

Para ello se establecen como objetivos específicos a ejecutar:

Revisión documental de los archivos relacionados con los nacidos diagnosticados con SD en la última década del Hospital General Docente Ambato.

Analizar el comportamiento de las variables de interés para el estudio.

En lo adelante la investigación se compone de varios epígrafes donde se exponen los métodos utilizados, los resultados y su discusión inherente. Se finaliza con la emisión de las conclusiones a las cuales se arribaron y el enunciado de las referencias bibliográficas utilizadas.

Materiales y métodos

Se revisaron los archivos y las cartas de alta de todos los niños con SD nacidos entre los años 2000 y 2020 en el Hospital General Docente Ambato. La evaluación materna incluyó características demográficas, edad gestacional y modo de parto. Los lactantes fueron evaluados en cuanto a curso perinatal, medidas antropométricas, anomalías congénitas, curso de hospitalización y estado médico al alta. Las anomalías cardíacas se clasificaron como anomalías estructurales o anomalías funcionales.

Los percentiles de peso se trazaron frente a las tablas de crecimiento de la población ecuatoriana (Ecuador. Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2016). Dado que no hay percentiles ecuatorianos de circunferencia de la cabeza (HC), los percentiles de peso y HC se trazaron frente a los percentiles proporcionados por la OMS con base en datos de Estados Unidos (EE. UU.) (Olsen, et al., 2010)

Resultados y discusión

Tabla 1 - Características maternas y neonatales de los lactantes con síndrome de Down.

| Media ± SD, Rango, (Mediana) | |

|---|---|

| Edad materna en el momento del parto del lactante con SD, años. | 35.6 ± 7.4, 17-50 (38) |

| El número medio de embarazos por madre, incluido el recién nacido con Síndrome de down. | 7.37 ± 4.6,1-20 (7) |

| El número medio de hijos vivos anteriores. | 6.3 ± 3.9, 0-17 ((6) |

| Edad gestacional, semanas. | 38.1 ± 2.4, 26-42 (38.2) |

| Peso al nacer, gramos | 2831 ± 606.5, 709-4,785 (2,870) |

| Puntaje APGAR-1 min | 8.2 ± 1.4, 0-10 (9) |

| Puntaje APGAR-5 min | 8.8 ± 0.9, 1-10 (9) |

| Peso al alta (gramos) | 2955.7 ± 526.6, 1,690-5,845 (2,890) |

Durante el período de estudio, nacieron 274,686 bebés. Entre estos bebés, 403 fueron diagnosticados con SD confirmado por análisis cromosómico. La prevalencia de nacimientos de recién nacidos con SD no varió durante el período de estudio y osciló entre 23 y 41 nacimientos / año (0,09-0,19% de nacimientos con SD / año), (P = 0,98).

En la tabla 1 se muestran las características maternas y neonatales de los lactantes con SD. La mayoría de las mujeres (364-90,32%) eran de origen mestizo y el resto eran indígenas (36-8,9%) u otros orígenes (3-0,7%). La razón hombre: mujer fue de 1,24 con predominio masculino (P = 0,81). Aproximadamente 85 (21,39%) recién nacidos nacieron prematuros (<37 semanas).

La mayoría de los lactantes (297-73,6%) nacieron por parto vaginal espontáneo, 12 (2,9%) nacieron por parto vaginal asistido y 89 (22%) por cesárea. Las puntuaciones de Apgar del 15% y el 7% de los lactantes fueron ≤7 a 1 y 5 min, respectivamente. Los percentiles de peso al nacer (BW) de los recién nacidos con SD fueron más bajos que los de los percentiles de peso neonatal estándar ecuatoriano (Dollberg et al., 2005) y estadounidense (Olsen, et al., 2010).

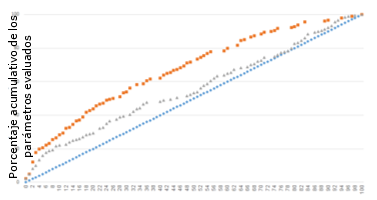

La Figura 1 muestra la comparación entre la distribución de los percentiles de peso corporal, según el sexo, de los recién nacidos con SD en comparación con la población ecuatoriana y estadounidense (P <0,001). El peso promedio al nacer de los recién nacidos con SD fue menor en cada edad gestacional; por lo tanto, el percentil 50 de los recién nacidos con SD fue menor que el percentil 50 de la población general nacida con la misma edad gestacional. Encontramos que el 59% ± 25 de los recién nacidos con SD (hombres y mujeres) en cualquier edad gestacional estaban por debajo del percentil 50 de la población ecuatoriana general, lo que resultó en una desviación a la izquierda de la curva de la población normal. El percentil de peso al nacer promedio para las mujeres fue 32,8 (EE. UU.) Y 44,2 (Ecuador) y para los hombres fue 27,1 (EE. UU.) Y 38,4 (Ecuador), ambos fueron significativamente más bajos que la población general (P <0,001). Los percentiles de peso corporal ecuatorianos fueron significativamente más bajos que los percentiles de peso corporal estadounidenses.

En la figura 2 se comparan los percentiles de HC al nacer frente a los percentiles de PN en neonatos con SD, según el sexo. La HC al nacer de los recién nacidos con SD fue significativamente más baja que la HC al nacer de la población de EE. UU. (P <0,001) tanto en hombres como en mujeres. El percentil 50 de HC de los recién nacidos con SD fue más bajo que el percentil 50 de HC de la población de EE. UU. En cada edad gestacional, y la diferencia fue más prominente en los hombres. Los percentiles HC fueron 4.6 más bajos que los percentiles BW entre los hombres (diferencia de percentiles 95% Cl 1.9-7.4, P <0.0001). La diferencia de percentiles no fue significativa entre las mujeres (P = 0,15).

Ciento cuarenta lactantes (35%) fueron hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). La duración de la hospitalización se correlacionó inversamente con la edad gestacional (P <0,001). No hubo asociación significativa entre la duración de la hospitalización y la edad materna (P = 0,38) o el sexo del lactante (P = 0,43). La anomalía congénita más común fue cardiovascular (n = 321-79,6%). Los tipos de anomalías y su distribución se describen en la Tabla 2. No se encontró correlación entre las anomalías cardíacas y la duración de la hospitalización (P = 0,77), las dificultades de alimentación (P = 0,32) y la necesidad de atención en la UCIN (P = 0,42). La tasa de anomalías gastrointestinales (GI) fue del 6,2%; La atresia duodenal fue la más prevalente (n = 10-2,6%), seguida de la enfermedad de Hirschsprung (n = 6-1,4%) y el ano imperforado (n = 5-1,2%). Se diagnosticaron anomalías de otros sistemas orgánicos en el 6,6% de los recién nacidos con síndrome de Down, principalmente urogenital (n = 9 - 0,2%) y músculo-esquelético (n = 8 - 2%). Los recién nacidos con cualquier anomalía congénita tenían una probabilidad significativamente mayor de ser admitidos en la UCIN que los recién nacidos sin una anomalía congénita (P = 0,002).

Las complicaciones durante la hospitalización incluyeron problemas respiratorios que requirieron ventilación mecánica y / o suplementos de oxígeno (n = 132-32,8%), dificultades de alimentación que requirieron la inserción de una sonda nasogástrica (n = 47-11,6%) o sonda nasogástrica y duodenostomía / gastrostomía de alimentación (n = 8-2%) e hiperbilirrubinemia neonatal (n = 98-24,5%). Veintiséis lactantes (6,4%), todos con anomalías congénitas, tenían sepsis neonatal; la mayoría (85%) tuvo infecciones de inicio tardío (inicio más de 72 horas después del nacimiento). De ellos, 15 eran prematuros y 11 tenían infecciones recurrentes.

Se dispuso de datos nutricionales de 301 lactantes; de estos, 167 (55,4%) fueron alimentados exclusivamente con leche materna, 8 (2,6%) fueron suplementados con leche materna extraída, 79 (26,2%) fueron alimentados con una combinación de lactancia materna, leche materna extraída y fórmula infantil, y 47 (15,6%) fueron alimentados con una combinación de lactancia materna, leche materna extraída y fórmula infantil, y 47 (15,6%) %) fueron alimentados con fórmula infantil exclusivamente. En total, el 84% recibió leche materna.

La edad al alta de los recién nacidos a término (edad gestacional> 37 semanas) fue de 9,7 ± 16 días, que es más larga que la habitual (habitualmente 2 a 3 días). Los neonatos prematuros fueron hospitalizados durante un promedio de 33,7 ± 41,45 días. De los 85 recién nacidos prematuros, 73 sobrevivieron a la primera hospitalización y 54 fueron dados de alta con> 37 semanas de edad corregida; de ellos, 21 fueron hospitalizados después de las 40 semanas de edad corregida. La tasa de mortalidad durante la primera hospitalización fue del 3,7% (n = 15). Nueve de los bebés eran prematuros y seis de esos bebés tenían muy bajo peso al nacer (<2.500 g). De los 15 bebés que murieron, 6 tenían malformaciones cardíacas congénitas y 5 alteraciones funcionales; sin embargo, ninguno murió por complicaciones cardíacas. Los diagnósticos en el momento de la muerte incluyeron pulmones hipoplásicos, onfalocele, leucemia, trombosis aórtica, enterocolitis necrotizante (ECN) y prematuridad complicada por hemorragia intraventricular (IVH).

Encontramos que los recién nacidos con SD tenían un peso y una circunferencia cefálica disminuidos, y la cabeza estaba más gravemente afectada. A pesar de la mayor prevalencia de anomalías congénitas y complicaciones médicas, la mayoría de los recién nacidos fueron dados de alta y alimentados con leche materna.

La mayor proporción de mujeres que dan a luz a una edad mayor (> 35 años) observada globalmente (Lindsten, et al., 1981) en la última década no se ha asociado con una mayor prevalencia de nacidos vivos de recién nacidos con SD debido a la interrupción de embarazos con SD que fueron diagnosticados prenatalmente (Cuckle, et al., 1987). Sin embargo, dado que la mayoría de los nacimientos ocurren a la edad materna, puede estar asociado con la alta tasa de natalidad (Ergaz-Shaltiel, et al. 2017) y con la baja tasa de interrupciones del embarazo (Departamento de Información y Computación, 2011) junto con la asociación previamente reportada entre aumento de la paridad y SD (Schimmel, et al., 1997). Debido a creencias religiosas, muchas mujeres rechazan el cribado materno para el síndrome de Down y cuando se sospecha un diagnóstico de síndrome de Down, a menudo no se realiza una evaluación genética. Algunas familias optan por continuar con el embarazo después del diagnóstico cromosómico de SD. Además, las mujeres de esta comunidad a menudo rechazan el control de la natalidad y continúan dando a luz hasta el final de sus años fértiles.

La mayoría de los bebés con SD nacieron a término. Como se describió anteriormente en la población general de EE. UU., los defectos de nacimiento se asociaron con una duración más corta del embarazo.

Dado que la esperanza de vida de los recién nacidos con SD ha aumentado considerablemente en las últimas décadas (Baird & Sadovnick, 1989; Leonard, et al., 2000), existe una importancia creciente de una evaluación precisa de sus variables antropométricas al nacer. En nuestra cohorte, en cada edad gestacional, los lactantes con SD tenían medidas antropométricas más bajas en comparación con la población general (Figuras 1 y 2), como se describió recientemente entre los niños con SD en los EE. UU. Los percentiles más bajos de recién nacidos con SD fueron estadísticamente significativos y consistentes con la literatura sobre la circunferencia de la cabeza al nacer (Boghossian, et al., 2012) y percentil de peso (Clementi, et al., 1990). Los percentiles de circunferencia de la cabeza de los bebés varones fueron significativamente más bajos que los de las mujeres, lo que concuerda con la mayor vulnerabilidad de los varones a muchas enfermedades. La HC relativamente más pequeña en comparación con el BW puede estar asociada con las deficiencias neurológicas, intelectuales y motoras observadas en estos recién nacidos y con el agrandamiento del tercer ventrículo informado anteriormente. El menor peso al nacer en cada edad gestacional es diferente de los percentiles DS en Inglaterra y Gales, que fueron más bajos solo entre los bebés nacidos a término.

La alta tasa de anomalías cardíacas (Abbag, 2006) no se asoció con la hospitalización en la UCIN, las dificultades de alimentación o la duración de la hospitalización. Estos datos tienen importancia sociológica desde la admisión en la UCIN y se ha demostrado que la falta de control percibido aumenta la ansiedad, la hostilidad, la depresión y la mala adaptación de los padres. Además, se encontró que las conductas de apego declinaban linealmente con la duración de la separación madre-hijo como resultado de una hospitalización prolongada (Feldman, et al., 1999). Este problema se amplifica cuando un bebé con necesidades especiales se une a la familia. La falta de asociación entre las anomalías cardíacas y los problemas de alimentación del lactante probablemente se deba a la naturaleza de las anomalías, que suelen presentarse con un deterioro pocas semanas o meses después del nacimiento. Este fenómeno permite a las familias traer a su bebé a casa poco después del nacimiento y continuar con la rutina familiar y mejorar el cuidado del hermano y la adaptación del recién nacido al nuevo entorno. Es importante enfatizar que los defectos cardíacos, que empeoran el pronóstico y aumentan la mortalidad a largo plazo (Abbag, 2006), tienen menos influencia en el curso neonatal, a diferencia de las malformaciones GI que a menudo requieren procedimientos quirúrgicos, son incompatibles con la alimentación oral y alargan la hospitalización, pero, no obstante, tienen un mejor pronóstico a largo plazo.

Otras complicaciones que prolongan la hospitalización son la sepsis de aparición tardía relacionada con la alta tasa de anomalías congénitas y la inmunidad humoral y / o celular alterado (Broers, et al., 2014) y neonatal hiperbilirrubinemia debida a policitemia, aumento del recambio de hemo, conjugación de bilirrubina más lenta y tendencia al hipotiroidismo.

La tasa de mortalidad desde el nacimiento hasta el final de la hospitalización primaria (sin incluir los lactantes que requieren reingreso o los que nacen muertos) fue del 3,7%. Esta tasa es más alta que la informada por Weijerman et al. (2008), y contrasta con el aumento de la esperanza de vida de los recién nacidos con SD desde que la atención cardíaca ha mejorado enormemente. En nuestra cohorte, ningún lactante murió por complicaciones cardíacas; Sin embargo, 9 de 15 bebés fueron prematuros y de ellos, 6 tenían muy bajo peso al nacer.

La tasa de iniciación de la lactancia materna entre las madres de bebés a término normales en otro centro médico en Ecuador fue del 93% durante el período de tiempo correspondiente (Shinwell, et al., 2006). Como la mayoría de los recién nacidos, la leche materna fue la fuente de nutrición más común entre los bebés con síndrome de Down en nuestro estudio. Los estudios anteriores mostraron resultados contradictorios; La lactancia es beneficiosa física y emocionalmente para el recién nacido y confiere ventajas para la salud, principalmente la disminución de la prevalencia y la gravedad de las enfermedades infecciosas. Además, la lactancia materna tiene un efecto positivo en el vínculo madre-hijo, que se ve reforzado no solo por la alimentación, sino también por el contacto físico cercano. La incidencia de depresión materna durante los primeros 2 años después del nacimiento de un neonato con SD es del 33%.

Los cambios de humor y la fatiga a lo largo del día también son muy comunes (Gath, 1977). Sin embargo, cuando se les preguntó más tarde (más de 5 años después del nacimiento), la mayoría de los padres dijeron que aman y están orgullosos de sus hijos con SD y agregaron que tuvieron un efecto beneficioso en su vida (Skotko, et al., 2011). Presumimos que, a pesar del estrés físico y emocional materno, la alta tasa de lactancia materna en nuestro estudio se relacionó con el gran número de religiosas entre las madres de bebés con SD. Anteriormente, se encontró una correlación positiva entre la participación en actividades religiosas y la lactancia materna (Burdette & Pilkauskas, 2012) cuando la lactancia materna se consideraba como el cumplimiento del rol maternal. Las limitaciones de nuestro análisis incluyen que se trataba de un análisis retrospectivo de datos que se registraron con fines clínicos más que de investigación y que faltaban algunos datos. Sin embargo, la gran cohorte nos permitió presentar hallazgos estadísticamente significativos con respecto a los recién nacidos con SD.

Conclusiones

Los lactantes con SD eran pequeños para la edad gestacional con una circunferencia de la cabeza relativamente reducida; Los hallazgos fueron más graves entre los hombres. Los factores de riesgo de hospitalizaciones prolongadas y complicadas fueron principalmente la prematuridad y las anomalías y complicaciones gastrointestinales.

Los defectos cardíacos no afectaron significativamente el curso perinatal o la tasa de mortalidad. A pesar del aumento de la tasa de anomalías congénitas y complicaciones perinatales, la mayoría de los lactantes fueron dados de alta en buenas condiciones médicas alimentados con leche materna. Saber que la lactancia materna es factible puede alentar a las madres a amamantar y extraerse la leche para lograr sus beneficios.