Introducción

La producción como un proceso de creación de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad se realiza mediante la unión de los medios de producción y la fuerza de trabajo. Para que la producción local perdure en el tiempo, es decir sea sostenible, debe considerar el estado cuantitativo y cualitativo de estos dos factores, al agregarse el hecho de que ese proceso debe tener resultados eficientes. Esto es válido a todo proceso de producción de bienes y servicio, pero en especial a la producción agrícola por su relación con la Autosuficiencia Alimentaria (AA).

La Autosuficiencia Alimentaria se define como el grado en que un país puede satisfacer sus necesidades de alimentos (consumo interno local) con su propia producción local (FAO, 1996). De ello su importancia para garantizar la disponibilidad de alimentos en una localidad, dimensión de la Seguridad Alimentaria. Existe una estrecha relación entre la Autosuficiencia y la Seguridad Alimentaria. La Seguridad Alimentaria, como concepto, aparece en los años 1970 por la necesidad de asegurar la disponibilidad suficiente de alimentos en todo momento. Aunque en la medida en que el concepto ha ido evolucionando se han incluido además de la disponibilidad y estabilidad, dos dimensiones: el acceso a los alimentos y la utilización. La disponibilidad es el punto de partida al relacionarse de manera directa con la producción de los alimentos. Las localidades pueden disponer de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de la población local mediante la importación, recibiendo ayudas del exterior y con la producción local. Cuando las necesidades alimenticias son satisfechas con la producción local, como se mencionó, existe Autosuficiencia Alimentaria, significa que la disponibilidad de alimentos es una de las dimensiones de la SA y tiene como una de sus fuentes a la producción local de alimentos, es decir, la autosuficiencia alimentaria. Ello explica, entre otros factores, la necesidad e importancia de que la producción local de alimentos y, por tanto, la autosuficiencia sea sostenible.

La producción local de alimentos/Autosuficiencia Alimentaria requiere: primero, de un entorno natural conservado para asegurar las materia primas y materiales, factor material de la producción; segundo, de un alto nivel de desarrollo social y, así garantizar condiciones para que el hombre, portador de la fuerza de trabajo y ser social, pueda desplegar sus capacidades físicas e intelectuales y así disponer de un capital humano altamente desarrollado (factor social de la producción) y; tercero de un nivel de output con la menor cantidad de insumos posibles para que la producción sea eficiente.

Lo anterior, permite expresar que la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible toma como base esos tres criterios. Es decir, la eficiencia de la producción local de alimentos; que se disponga de un capital humano con un alto nivel de desarrollo y el carácter sustentable de dicha producción. Además de la importancia de su evaluación para ofrecer información relevante sobre este particular a los decisores de políticas y, así identificar los problemas que limitan la sostenibilidad a la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible, en este caso desde la sustentabilidad que será el centro del análisis. Y aquí debe diferenciarse el término sostenible y sustentable.

Aunque ha existido polémica, en la literatura especializada, en cuanto a su definición lo cierto es que existe, en lo fundamental, consenso de que en el orden semántico pueden ser aceptados sinónimos (Sostenible, de sostener y sustentable de sustentar). Se considera, y los autores del artículo coinciden, que es necesario distinguirlos. La diferencia e interrelación entre ambos procesos se esclarece a partir del surgimiento del desarrollo sostenible, de ahí lo acertado del criterio de (Rivera et al., 2017).

La sostenibilidad del desarrollo surge por la necesidad de un modelo de desarrollo más racional. Es un momento de la sostenibilidad del desarrollo asociado a una de sus dimensiones (ambiental) y que en este caso al factor suelo por estar analizando la Autosuficiencia Alimentaria, es decir, la producción local de alimentos y su medio de producción fundamental.

El uso de fuentes renovables de energía es de vital importancia para el desarrollo sostenible, algunos de estos ejemplos se muestran por (Carrera et al., 2021; Thangavelu & Umapathy, 2021; Vishnupriyan & Manoharan, 2017).

La sostenibilidad es un término ampliamente conocido en la literatura especializada y se vincula con una nueva concepción del desarrollo que comienza a divulgarse con el Informe “Nuestro Futuro Común” en 1987 elaborado por Naciones Unidades, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. La existencia de una serie de problemas mundiales que constituían una amenaza para la existencia humana, desde aquel entonces, exigían un modelo de desarrollo que incorporara en igualdad de prioridad la satisfacción de las necesidades de las presentes y futuras generaciones. Aunque la preocupación fundamental eran los problemas ambientales (contaminación ambiental y agotamiento de los recursos) también existían otros límites al desarrollo desde lo económico y social (crecimiento de la población mundial, industrialización, producción de alimentos). Esto hace que en la medida en que el concepto de desarrollo sostenible, como modelo de desarrollo, se fue perfeccionando, se argumentara la necesidad de precisar su enfoque multidimensional. Y aunque existen diversos criterios al respecto y enfoques de múltiples dimensiones, los autores del artículo defienden la idea que las tres dimensiones esenciales de este proceso son la económica, ambiental y social. Al considerar que el desarrollo es un proceso de cambios estructurales para garantizar crecimiento económico y desarrollo social conservando el entorno ambiental.

La sustentabilidad de la producción local de alimentos se asocia con la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, específicamente con la calidad de los suelos y con las prácticas para su conservación, por ser la tierra el medio de producción fundamental de la agricultura y por tanto de la producción local de alimentos. La dimensión ambiental es aquella arista del desarrollo relacionada con el medio ambiente natural, el cual está compuesto por el aire, el agua, la tierra y los organismos vivos y no vivos que interactúan entre sí.

La producción en general, y en específico la de alimentos, se sustenta en la actividad de intercambio del hombre con la naturaleza, y presupone, como se ha mencionado, los medios de producción y la fuerza de trabajo. La cantidad y calidad de materias primas (como objeto de trabajo), las características de los suelos, el tipo de clima, el agua y el aire, por citar algunos ejemplos, son factores biofísicos del medio ambiente natural que influyen en los rendimientos, en el nivel de productividad del trabajo de cualquier sector de la economía y con más fuerza en la producción de alimentos agrícolas. Por tanto, los factores biofísicos del medio ambiente condicionan, entre otros, el desarrollo de la producción de alimentos, pues garantizan la provisión de recursos materiales para la misma. Esto explica que la calidad de los suelos sea uno de los factores determinantes en la eficiencia de su producción y que la sustentabilidad de la Autosuficiencia Alimentaria, como criterio de sostenibilidad, se centre en dos momentos: el estado y la conservación de la calidad de los suelos. Este último se logra, entre otros factores, utilizando buenas prácticas ambientales. Esas prácticas implican realizar acciones que permitan detener o evitar: la erosión, la salinización, la acidez, la retención de la humedad, la disminución de la fertilidad, entre otras, para mejorar su potencial productivo. Lo que a su vez exige que el sistema de explotación agrícola utilice tecnologías limpias, sin emplear productos químicos de síntesis, u organismos genéticamente modificados para abono.

El estado de deterioro en el cual se encuentran los suelos a escala global, con un carácter irreversible en muchos casos, exigen de acciones inmediatas para revertir esta situación. El deterioro de los suelos afecta los rendimientos agrícolas y, argumenta la necesidad y urgencia de que la producción local de alimentos y, por tanto, la Autosuficiencia Alimentaria sea sustentable y así contribuir a su sostenibilidad.

La sustentabilidad de la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible debe ser evaluada. La evaluación como la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el valor de algo no es una simple medición, supone un juicio de valor sobre la información recogida. Esa determinación del mérito, del valor y del significado de cualquier proceso se realiza en función de determinados criterios respecto a un conjunto de normas establecidas. El investigador define los criterios a partir de los fundamentos de su investigación.

En el caso que nos ocupa, la evaluación sostenibilidad de la autosuficiencia alimentaria, a partir del criterio definidos (la calidad y practica de conservación de los suelos), permitirá disponer de información relevante sobre este particular para los decisores de políticas.

La revisión bibliográfica demostró que las evaluaciones relacionadas con la Autosuficiencia Alimentaria son limitadas. A pesar de que, como fue mencionado, ella constituye el soporte fundamental de la dimensión de disponibilidad de alimentos en la Seguridad alimentaria, la cual es determinante para el resto de las dimensiones de este proceso. Se revisaron 19 valiosos estudios relacionados con la Autosuficiencia Alimentaria. De ellos solo tres relacionan la AA con la conservación de los recursos naturales. Un análisis sobre las consecuencias de la desaparición de las especies vegetales para la AA (Toledo et al., 1985). Una investigación que analiza un espacio de producción agrícola ecológico desde la perspectiva de la AA (Sáez & Cerviño, 2017). Y un estudio sobre el efecto del deterioro de los suelos, por erosión y pérdida de fertilidad, en la AA (Cotler et al., 2020). Solo en este último caso, al analizar el deterioro de los suelos para el estudio, se coincide con el criterio definido en este artículo para evaluar la autosuficiencia alimentaria. La diferencia está en que en este caso se incorpora, además de los dos mencionados, las prácticas de conservación del suelo, la baja retención de humedad y la acidez.

En el caso de Ecuador, las dos investigaciones encontradas y revisadas, una relaciona la AA con la desnutrición (Portalanza, 2016). Y la segunda, con la capacitación local para el buen manejo de huertos familiares sostenibles (Aulestia et.al, 2019). Estos estudios no incluyeron entre sus objetivos el carácter sustentable de este proceso. Además, resalta la información sobre Ecuador de los trabajos, que demuestra la importancia y necesidad de investigar el tema de la Autosuficiencia Alimentaria para el país y para el mundo.

La situación de la alimentación en la actualidad es muy compleja a nivel mundial. En 2019, 2 000 millones de personas en el mundo no disponían de acceso regular a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes (FAO & CEPAL, 2020). A esto agréguese lo que ha significado para el mundo y específicamente para Ecuador el problema del coronavirus 2019 (COVID-19). Una tercera parte de la población de América Latina y el Caribe, se encontraba en inseguridad alimentaria antes de la aparición de los primeros casos de COVID-19. Las medidas sanitarias implementadas para evitar la propagación del virus, han afectado el funcionamiento de los sistemas alimentarios (FAO & CEPAL, 2020). En un comunicado sobre Soberanía alimentaria y COVID 19 en Ecuador el 26 de mayo del 2020, el Ministro de Agricultura y Ganadería reconoció la situación de desabastecimiento de alimentos que tiene el país. Esta situación demuestra la validez y actualidad de la Agenda 2030, específicamente lo relacionado con la necesidad de una profunda reforma del sistema mundial de agricultura y alimentación. Y así lograr el objetivo dos, trazado por dicho documento: “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. Este objetivo ha sido adecuado en los diferentes países y localidades en correspondencia con la situación específica de cada uno.

En Ecuador, desde el 2008 se declaró los derechos a la alimentación, promoviendo la soberanía alimentaria. El tema de la alimentación en el actual Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, “Toda una Vida”, hace énfasis en la soberanía alimentaria y en la necesidad de una redistribución de la riqueza como mecanismo para garantizar la autosuficiencia de alimentos y la conservación del medio ambiente.

Los gobiernos locales actúan para hacer cumplir este precepto estratégico establecido, tal es el caso de la provincia de Esmeraldas. La provincia posee grandes extensiones de tierras aptas para el desarrollo agropecuario y la silvicultura, y constituye una prioridad elevar la producción de los alimentos de la canasta básica, en especial los agrícolas para asegurar que la autosuficiencia de los mismos garantice satisfacer la necesidad de alimentación. Garantizar la Autosuficiencia Alimentaria exige, según dicho documento, mejorar la productividad de la producción agrícola y su diversificación, aumentar la generación de ingresos y garantizar la conservación de los recursos naturales.

En la actualidad elevar la disponibilidad de alimentos sanos para suplir su demanda constituye un desafío a nivel mundial y local. La producción de cultivos importantes en la canasta básica local (arroz y maíz) tiene rendimientos y una productividad del trabajo muy por debajo de los del país. (Murillo et al., 2020). Y en esto ha influido, entre otros factores, la sustentabilidad de la producción local. Los principales problemas ambientales que se presentan en la provincia se asocian al cambio de uso desmedido del suelo, deforestación, contaminación, expansión urbana, ente otros, vinculados, en lo fundamental, con actividades económicas (Quiñonez et al., 2020). La existencia de estos problemas en Esmeraldas ha influido en su ineficiencia económica y justifica, con todo lo anteriormente expuesto, que el artículo tenga como objetivo evaluar la sustentabilidad de la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible en la provincia mencionada.

Materiales y métodos

La evaluación de la sustentabilidad de la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible parte de la comprensión, como se ha mencionado, de que la sostenibilidad es un concepto sintético que comprende la interacción de dimensiones (ambiental, económica y social) que determinan la capacidad de un país o territorio de mantener la escala de la producción de bienes y servicios, en correspondencia con las necesidades de la población residente, en un horizonte temporal de largo plazo. Esto supone una relación coherente y amigable de los actores económicos locales con el entorno social y ambiental.

La sostenibilidad, siguiendo la lógica de lo expuesto, es resultado de la interacción de variables pertenecientes a esas dimensiones del desarrollo sostenible. Los autores asumen, la sustentabilidad como una de las variables que permite evaluar la sostenibilidad de la Autosuficiencia Alimentaria desde la dimensión ambiental. Se mide, por referirse a la producción agrícola, se reitera, por ser la tierra el medio de producción fundamental de la agricultura, con los indicadores de calidad de los suelos y prácticas para su conservación. Esto justifica que se utilicen, en ese orden: la pérdida del suelo por erosión, la pérdida de su fertilidad, la acidez, la baja retención de humedad y, la utilización de prácticas para su conservación.

Para la evaluación en la provincia, se eligieron tres productos alimenticios (banano, maíz y arroz) teniendo en cuenta las potencialidades de Esmeraldas para producirlos a partir de recursos propios, su alto valor nutritivo y la preferencia por la población local.

La metodología utilizada para realizar la evaluación incluye los cuatro siguientes pasos:

Primero: Caracterización, en el orden más general, de los suelos de la provincia y, en particular los dedicados a cada uno de los productos seleccionados. Esta caracterización se realizó utilizando los indicadores ya mencionados. Se tuvo en cuenta las afectaciones de los suelos para así poder realizar, en el segundo paso, la correspondiente medición.

Segundo: Medición de los indicadores de sustentabilidad de la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible. Se utilizan, en la literatura especializada, indicadores para medir procesos ambientales relacionados con la sustentabilidad (Chile, 2016). Se han tomado los que más se ajustan al enfoque del artículo. Por tal razón se han priorizado los que se relacionan con la calidad del suelo. Dado la diversidad de los indicadores (con unidades de medidas diferentes) se utilizó un procedimiento específico para ellos, mediante diferentes escalas. Las escalas permiten dar a cada indicador una puntuación en un rango definido (0-5), y de esta manera homogenizar la información. Se diseñó una escala para la superficie de suelo afectada por los cuatro primeros procesos mencionados y, otra para el tema de las prácticas de conservación de los suelos. Entiéndase por prácticas de conservación del suelo todas aquellas acciones que permitan detener o evitar su degradación y así para mejorar su potencial productivo. Entre las prácticas más comunes pueden utilizarse las siguientes: análisis del suelo, conservación de los organismos del suelo, rotación de cultivos, siembra directa, práctica de cultivos asociados, labranza mínima, utilización de abonos orgánicos, manejo integrado de las malezas. En las Tablas 1 y 2 se presentan dichas escalas.

Tabla 1 - Escala para medir los indicadores de sustentabilidad erosión, acidez, retención de humedad y fertilidad.

| ESCALA | VALOR |

|---|---|

| Si el % de superficie afectada es del 40 % o más. | 0 |

| Si el % de superficie afectada oscila entre un 39% y 31 %. | 1 |

| Si el % de superficie afectada oscila entre un 30 y 22%. | 2 |

| Si el % de superficie afectada oscila entre un 21% y 17%. | 3 |

| Si el % de superficie afectada oscila entre 16% a 8%. | 4 |

| Si el % de superficie afectada oscila entre 7% a 0%. | 5 |

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Tabla 2 - Escala para medir el comportamiento del indicador de sustentabilidad, prácticas de conservación del suelo.

| Escala | Valor |

|---|---|

| Si no se realizan prácticas de conservación del suelo. | 0 |

| Si se realizan 1 práctica de conservación del suelo. | 1 |

| Si se realizan 2 prácticas de conservación del suelo. | 2 |

| Si se realizan 3 o 4 prácticas de conservación del suelo. | 3 |

| Si se realizan 5 o 6 prácticas de conservación del suelo. | 4 |

| Si se realizan las 7 o 8 prácticas de conservación del suelo. | 5 |

Fuente: Elaboración propia, 2022.

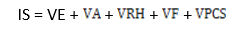

Tercero: Cálculo de un índice, que denominaremos de sustentabilidad de la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible. El índice de sustentabilidad (IS) se calcula como una suma agregada de los valores asignados a cada indicador para los productos. Las fórmulas 1 y 2 para el cálculo es la siguiente:

(1)

(2)

Donde:

IS- |

Indice de sustentabilidad |

XJ- |

Indicador J de Sustennibilidad j=1,2…n |

VE - |

valor de la Erosión de los tres productos |

VA - |

Valor de Acidez de los tres productos. |

VRH - |

valor de la Retención de la humedad de los tres productos. |

VF - |

Valor de la Fertilidad de los tres productos. |

VPCS - |

Valor de la Prácticas para la conservación del suelo en los tres productos. |

Cuarto: Determinación del nivel del IS de la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible. A partir de una escala, también definida por los autores, se determina el nivel del índice mencionado. Los valores otorgados a los indicadores pueden oscilar, como se mencionó, entre cero (0) y cinco (5). Son tres productos y un total de 5 indicadores para cada uno de ellos. Por tanto, la suma algebraica anterior posee un valor mínimo de cero (0) y un valor máximo de setenta y cinco (75). Ello permite establecer la siguiente escala (Tabla 3).

Tabla 3 - Escala de evaluación del nivel del ISAA.

| PUNTUACIÓN | EVALUACIÓN |

| Si el IS oscila entre 0 y 25 | Baja |

| Si el IS oscila entre 26 y 51 | Media |

| Si el IS oscila entre 52 y 75 | Alta |

Las tres escalas propuestas se sometieron a un proceso de validación en el cual expertos, a través de encuestas definieron su rigurosidad. Con los criterios de los expertos se calculó el coeficiente de concordancia de Kendall verificando la unidad de opinión sobre la validez de la escala. El valor final de la prueba de Kendall fue de 0,985, o sea, existe una alta concordancia entre expertos, siendo de esta manera validada las escalas propuestas.

Resultados y discusión

Los resultados y su correspondiente discusión se presentan con la lógica del método expuesto anteriormente.

Primero: Caracterización de los suelos de la provincia de Esmeraldas y, en particular los dedicados al arroz, banano y maíz.

Caracterización general de los suelos de la provincia de Esmeraldas.

Dadas sus condiciones climáticas, posición fisiográfica y de morfología, en el territorio esmeraldeño existen un sin número de tipos de suelo y como consecuencia condiciones edáficas muy diversas. Esta alta variabilidad explica que la provincia tenga, en lo fundamental suelos agrícolas, con una buena estructura granular, alto contenido de materia orgánica y buen drenaje, con alto contenido de sales, muy pobres en contenido de materia orgánica y con muy baja fertilidad.

En la provincia, bajo la clasificación del Instituto Espacial Ecuatoriano, Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca, 2012 se determina que el 21 % aproximadamente de su área total pertenece a suelos con niveles altos, medios y bajos de fertilidad. Esto otorga a la provincia una gran potencialidad agrícola, ganadera y forestal. La cobertura dominante es “bosque” ocupando aproximadamente 52,2 % y después, la agropecuaria con un 44,8 %. A pesar de las potencialidades mencionadas, uno de los problemas más serio que tiene la provincia es la pérdida, subutilización y degradación de los suelos dedicados a cultivos transitorios y permanentes. Lo cual, además, no es mitigado con la utilización de buenas prácticas de conservación del suelo.

Esmeraldas está, en la región costa, entre las tres provincias con mayor prevalencia de erosión, con un 13 % de erosión muy activa. A nivel nacional es la segunda, después de Manabí que tiene un 28 %. Como fue mencionado en esta provincia existen suelos altos en nutrientes y su estructura favorece la variación de cultivos para la agricultura, en especial para el arroz, maíz y el banano. Sin embargo, la erosión causada por: los monocultivos (cacao, banano y palma africana); la deforestación; la introducción de plantas exóticas; y el uso de fertilizantes químicos y plaguicidas, entre otros, han destruido estos nutrientes y los han empobrecidos severamente, cuestión que afecta el valor nutritivo de estos cultivos. A esto se suma la contaminación de los suelos por los persistentes problemas para la modernización total del servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos (Diagnóstico ambiental de la provincia realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas, 2019).

La erosión, junto con la acidez y la baja retención de humedad afecta, en la provincia, a la fertilidad del suelo. Debe destacarse, que desde el 2015, como declaró el Plan Nacional de Cambio Climático 2015-2018, las regiones agrícolas (cultivos de maíz, frijol, banano, plátano, papa, arroz, entre otros.), que están distribuidas a lo largo del territorio ecuatoriano, se afectarían en mayor medida por el incremento de temperatura. En estrecha relación con la agricultura, la desertificación y la degradación de los suelos sería más predominante en los cantones de la región interandina (Azuay, Loja y Chimborazo) y en la región costa (Esmeraldas, Manabí y Guayas), donde cualquier intervención de cambio en el uso del suelo (deforestación, ganadería, minería, etc.) tendría un impacto mayor que en otras regiones. Y así ha sido ratificado por el Ministro de Medio Ambiente, Tarsicio Granizo, en una declaración al periódico El Telégrafo, el 8 de junio de 2018, cuando dijo que “El Oro, Loja, Azuay, Manabí, Tungurahua, Guayas, Pichincha y Esmeraldas son las provincias con mayor índice de desertificación” en Ecuador.

El hecho de que la desertificación sea un proceso en el que un suelo fértil pierde total o parcialmente su potencial de producción, argumenta que tanto la erosión e incluso como consecuencia la pérdida de fertilidad son problemas graves en la provincia que comprometen, en esta localidad, la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible. Además de que se vislumbra una acelerada pérdida de cobertura vegetal en las zonas boscosas de las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, debido a la inadecuada explotación forestal con fines comerciales y el cambio de uso de suelo hacia actividades agropecuarias, respectivamente. Agréguese, que las inadecuadas prácticas agrícolas y de manejo de agua para riego conllevan a la pérdida de la capa fértil de los suelos y aumentar su acidez en esta región.

En el caso de Esmeraldas, declarado por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento mencionado, la acidez de los suelos es una de las principales limitantes edáfica de la localidad. Entre los factores que inciden en este proceso pueden ser mencionados: la pérdida de la capa arable por erosión, la disminución de nutrientes en sistemas de cultivo intensivo, el efecto residual ácido de fertilizantes nitrogenados amoniacales, el manejo inadecuado del encalado y la deforestación.

El futuro no es muy alentador. Citemos que la variación de la temperatura media en Esmeraldas en el período 1966-2009 tuvo un promedio de 23,0 0C. Tomando estos datos como año base, investigadores españoles pronosticaron esta variación para los años 2020, 2030, 2050, 2070 y 2100, y será 0.42, 0.78, 1.39, 2.59 y 3.06. Nótese, que la tendencia es aumentar, y además comparado con otras provincias, Esmeraldas tiene una situación más desfavorable. Según esos investigadores, para el caso de la precipitación, el cantón Quinindé en la provincia es el que experimentaría, y así fue en el 2020, una variación mayor, registrando el valor, 100 % en este índice.

Esmeraldas tiene cinco cantones más que se encuentran entre los 17 que registran los mayores valores en este indicador. Se calculó también, por los investigadores mencionados, el índice cantonal de vulnerabilidad al cambio climático para el 2020, considerando el cálculo del índice de variación de precipitación, el índice de variación de la temperatura y el índice de erosión. Como resultado, de los 10 cantones más vulnerables al cambio climático de Ecuador, en ese escenario, Esmeraldas tiene cuatro (Eloy Alfaro, Muisne, San Lorenzo, y Rio verde), lo que representa el 40 % (Jiménez et al., 2012). Los problemas mencionados sobre las afectaciones del suelo productivo en Esmeraldas dan una panorámica de la complejidad de la situación actual en el orden de la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible. Una vez, analizado en el orden más general la situación de los suelos en la provincia, como factor importante de la sustentabilidad, y que también muestra la afectación a los cultivos seleccionados, se detalla por cada uno de ellos el análisis.

Caracterización y afectaciones de los suelos dedicados a la producción de arroz en la provincia de Esmeraldas.

En Ecuador la producción de arroz tuvo sus inicios en el siglo XVIII. Su cultivo se desarrolló en un principio en las provincias del Guayas, Manabí, y Esmeraldas, con el tiempo se logró extenderlo y comercializarlo a la región Sierra. En la actualidad casi todas las provincias del país lo cultivan como monocultivo. La región de la Costa posee condiciones edafoclimáticas idóneas para cultivarlo. Por tal razón es uno de sus principales cultivos temporales, ocupando más de la tercera parte de la superficie dedicada al mismo. El peso fundamental de la producción total de la zona se ubica en dos provincias: el Guayas y Los Ríos con un 71,8 % y 23,1 % respectivamente. Y se caracteriza por el predominio de pequeños productores, de hasta 20 hectáreas. Según estadísticas agropecuarias, en el mapa producción de arroz por provincias en Ecuador, la participación de Esmeraldas en la producción nacional es de menos del 20 % (López, 2017), con una tendencia decreciente sostenida.

El cultivo del arroz requiere de suelos con alto contenido de arcilla, que son los suelos que retienen y conservan la humedad por más tiempo. Los suelos cuya proporción de arcilla está balanceada con el contenido de arena y limo (suelos francos) y que son aptos para otros cultivos, pueden garantizar buenas cosechas de arroz. Del cuidado y conservación de estos suelos depende la eficiencia productiva. Se cultiva en dos temporadas, un alta, comprendida entre los meses de mayo - septiembre y otra baja de octubre-enero. En esta última la lluvia causa grandes inundaciones en los cultivos y provoca erosión. Las precipitaciones de alta intensidad, en el 2016, provocaron inundaciones contribuyendo a la erosión de los suelos, afectando por esta causa a 2 232 hectáreas de arroz sembrado. El tema de las precipitaciones e inundaciones en la provincia es un fenómeno que la afecta desde hace algunos años, asociadas al evento del Niño y la Niña y provocan pérdidas de las áreas de cultivo especialmente del arroz. En el período 2010 a 2018, provocó la pérdida del 45 % de los cultivos transitorios y un 11 % de los permanentes (GADP de Esmeraldas. Informe del Equipo Técnico, 2019).

El comportamiento de los siguientes indicadores sobre las afectaciones de la superficie del suelo dedicada al cultivo del arroz, en la provincia, evidencia los problemas de sustentabilidad de esta producción. La Tabla 4 corrobora esta idea.

Tabla 4 - Afectaciones de la superficie de suelo dedicada al cultivo de arroz en Esmeraldas, 2018.

| PRODUCTO | SUPERFICIE AFECTADA (%) | |||

| Erosión | Acidez | Baja retención de humedad | Baja fertilidad | |

| Arroz | 75,6 | 43,7 | 61,5 | 57,1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del diagnóstico realizado por el GADP de Esmeraldas.

Como puede observarse dos de los indicadores (erosión y baja retención de humedad) están por encima del 50% y los otros (acidez y baja fertilidad) casi tienen este valor. Por lo que la afectación del área dedicada a este cultivo compromete, desde la arista de la sustentabilidad, la producción local de alimentos, es decir, la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible. Además de las afectaciones en el desarrollo de esta producción que ocasionan determinadas enfermedades y la presencia de malezas, entre otros aspectos, por la no utilización de buenas prácticas de conservación del suelo. La presencia de las malezas en este cultivo tiene efectos negativos que surgen entre las plantas, tales como competencia (por espacio, luz, nutrientes y agua), alelopatía o parasitismo, lo que reduce el crecimiento del arroz y el rendimiento en granos. También alberga a insectos plagas y enfermedades, que afectan la cosecha y reducen la calidad del grano.

Controlar de manera eficiente las malezas en etapas muy tempranas para disminuir los daños es una necesidad, pero lamentablemente no siempre se ha realizado así. Las pérdidas causadas por las malezas en las últimas cosechas han sido de un 48%. Agréguese, como un dato negativo que el control químico de las malezas ha participado con hasta un 20% o más de los costos de producción y degrada la biodiversidad biológica. El cultivo es afectado también por enfermedades fungosas, bacterianas y virales, entre las que se encuentran: el virus de la hoja blanca, la quemazón o brusone, la pudrición de la vaina, el manchado del grano, la pudrición negra y el tizón de la vaina (GADP de Esmeraldas. Informe del Equipo Técnico, 2019).

Caracterización y afectaciones de los suelos dedicados a la producción de banano en la provincia de Esmeraldas.

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro en su manual de aplicabilidad de buenas prácticas agrícolas del banano (2018), precisa, que los suelos aptos para el desarrollo del cultivo deben contemplar ciertas características técnicas importantes como: estructura y textura adecuada; drenaje interno; alta fertilidad; PH de 6.5, salinidad equilibrada. Los cultivos deben realizarse, de preferencia, en suelos planos que brinden la posibilidad de implementar la infraestructura necesaria. El banano necesita un buen sistema de drenaje para evacuar el exceso de agua. Asimismo, requiere fertilización dado que tiene una elevada necesidad de nitrógeno y potasio. Por consiguiente, la fertilización se debe aplicar mediante un plan detallado en el que se especifican las dosis y los ciclos de aplicación.

La fertilización también puede aplicarse durante el riego. Cuando la plantación de banano se desarrolla en condiciones óptimas de suelo y factores climáticos favorables como: temperatura de 18.5°C a 35.5 °C (clima tropical húmedo); cantidad mínima de lluvia de 120 mm por mes; un óptimo de 1000 a 1500 horas de luz al año; zonas de viento no mayor a 30 km por hora, entre otras, la fruta obtenida presenta propiedades que la clasifican como apta para la exportación. La provincia de Esmeraldas tiene condiciones para este cultivo, aunque existen una serie de problemas que han degradado la superficie de suelos dedicados a esta labor. (GADP de Esmeraldas. Informe del Equipo Técnico, 2019). La Tabla 5 recoge la información que confirma esta idea.

Tabla 5 - Afectaciones de la superficie de suelo dedicada al cultivo del banano en Esmeraldas, 2018

| PRODUCTO | SUPERFICIE AFECTADA (%) | |||

| Erosión | Acidez | Baja retención de humedad | Baja fertilidad | |

| Banano | 55,6 | 34 | 23,5 | 49,1 |

Fuente: Elaboración propia a partir del diagnóstico realizado por el GADP de Esmeraldas.

En el caso de este cultivo los porcientos más alto de superficie afectada lo determinan la erosión y la baja fertilidad. Para comprender la situación del banano, debe destacarse que el mismo es un cultivo permanente y se puede cultivar hasta 30 años de forma continuada. La fertilidad del suelo disminuye rápidamente después de los primeros años, con la consecuente reducción de los rendimientos a partir del tercer al quinto año después de la plantación, y una reducción ulterior después de diez a quince años. Por tal razón, la disminución de la fertilidad del suelo es potencialmente un problema que afecta la sustentabilidad de este cultivo. Las tierras abandonadas después de una producción continua de bananos dejan a menudo tras sí suelos muy agotados que no ofrecen casi ningún uso alternativo viable, lo que pueden ocasionar graves pérdidas de ingresos y empleo para sus productores.

En el Ecuador, donde la mayoría de las plantaciones bananeras operan desde hace más de 20 años, se señala que muchas han sido abandonadas y se han convertido en incubadoras de enfermedades que se propagan. La sigatoka es la enfermedad que más ataca a las plantaciones bananeras en la provincia. Entre las condiciones que propician las plagas y enfermedades del cultivo en la región están: el ambiente lluvioso, alta humedad, alta temperatura, drenajes deficientes, mal control de malezas (no siempre se realiza con el enfoque integral que se requiere, predomina la forma manual, con machetes, y con productos químicos), la no eliminación de hojas secas y enfermas, carencia de programas adecuados de fertilización y uso fundamentalmente de agroquímicos para combatir las plagas y enfermedades. En la provincia se siembra el banano como monocultivo y no siempre se utiliza abonos orgánicos (GADP de Esmeraldas. Informe del Equipo Técnico, 2019).

Caracterización y afectaciones de los suelos dedicados a la producción de maíz en la provincia de Esmeraldas.

El maíz es uno de los productos más importantes en el sector agrícola ecuatoriano, por su papel en la alimentación de seres humanos y para los animales. Forma parte de la cadena productiva del pollo y del cerdo, constituyendo un 60% de la dieta animal. Se siembra en varias provincias del litoral ecuatoriano, incluyendo a Esmeraldas como monocultivo y cultivo asociado. Se cosecha en invierno y en verano. La superficie de suelo dedicado a este cultivo se ha afectado. La Tabla 6 recoge información que corrobora esta idea.

Tabla 6 - Afectaciones de la superficie de suelo dedicada al cultivo del maíz en Esmeraldas, 2018.

| PRODUCTO | SUPERFICIE AFECTADA (%) | |||

| Erosión | Acidez | Baja retención de humedad | Baja fertilidad | |

| Maíz | 50,3 | 38 | 16 | 47,2 |

Fuente: Elaboración propia a partir del diagnóstico realizado por el GADP de Esmeraldas.

Entre los factores que explican porcientos tan altos de erosión y baja fertilidad se pueden citar: la falta de agua, eventos climáticos extremos como lo son las inundaciones generadas por el exceso de agua de la época lluviosa y las sequías de verano. Como consecuencia, tanto la erosión, como la baja fertilidad están muy cerca del 50 %. Además, se realiza un bajo control de malezas, aunque utilizan varias técnicas a tales fines: manual mediante un proceso de deshierba y los herbicidas. El control de malezas no tiene la sistematicidad requerida para evitar que el cultivo sea afectado. En ocasiones, la resistencia que han alcanzado es notoria por lo que limita controlar el crecimiento de las mismas. El cultivo se ha afectado, también, por plagas comunes como Gusano cogollero, y la Mancha foliar, por eso se realiza la rotación de cultivos. El reto principal que enfrenta el sector maicero en Esmeraldas es la presencia de plagas: insectos, virus y enfermedades foliares (GADP de Esmeraldas. Informe del Equipo Técnico, 2019).

Las Tablas 7 y 8, resumen la información que facilita la comprensión de las afectaciones de la superficie de suelo dedicada a los cultivos seleccionados por erosión, acidez, retención de humedad, fertilidad y, el cumplimiento de las prácticas para su conservación.

Tabla 7 - Afectaciones de la superficie de suelo dedicada los cultivos seleccionados en Esmeraldas, 2018.

| PRODUCTO | SUPERFICIE AFECTADA (%) | |||

| Erosión | Acidez | Baja retención de humedad | Baja fertilidad | |

| Arroz | 75,6 | 43,7 | 61,5 | 57,1 |

| Banano | 55,6 | 34 | 23,5 | 49,1 |

| Maíz | 50,3 | 38 | 16 | 47,2 |

Fuente: Elaboración propia con la información del GADP de Esmeraldas.

Tabla 8 - Cumplimiento de las prácticas que permiten conservar las funciones productivas del suelo en los tres cultivos seleccionados.

| PRÁCTICAS | ARROZ | BÁNANO | MAÍZ |

| 1. Análisis del suelo | X | x | x |

| 2. Conservación de los organismos del suelo | |||

| 3. Rotación de cultivos. | x | ||

| 4. Siembra directa. | X | x | x |

| 5. Practica de cultivos asociados. | x | ||

| 6. Labranza mínima. | x | ||

| 7. Utilización de abonos orgánicos (predomine). | |||

| 8. Manejo integrado de las malezas | x |

Fuente: Elaboración propia con la información del GADP de Esmeraldas.

En el caso de las prácticas para la conservación de los suelos, nótese, que ningún cultivo realiza todas las prácticas. El arroz es el que menos prácticas realiza, le sigue el banano y por último el maíz.

La caracterización realizada permitió medir el comportamiento de los indicadores de sustentabilidad en los tres productos alimenticios, retomando las escalas propuestas.

Segundo: Medición de los indicadores de sustentabilidad de la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible en la provincia de Esmeraldas.

Se presentan en la Tabla 9 los resultados de la medición. El porciento de superficie afectada y, el número de prácticas que se realizan, ambos con el puntaje que corresponde.

Tabla 9 - Resultados de la medición de todos los indicadores de la sustentabilidad en los tres productos.

| Productos | Superficie afectada (%) / puntos obtenidos | Cantidad de prácticas realizadas para la conservación del suelo/ puntos obtenidos) | Puntos obtenidos/del total posible a obtener | |||

| Erosión | Acidez | Baja retención de humedad | Baja Fertilidad | |||

| Arroz | 75,6/ 1 | 43,7/1 | 61,5/1 | 57,1/1 | 2/2 | 6/25 |

| Banano | 55,6/1 | 34/2 | 23,5/3 | 49,1/1 | 3/3 | 10/25 |

| Maíz | 50,3/1 | 38/2 | 16/4 | 47,2/1 | 5/4 | 12/25 |

| TOTAL | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 28/75 |

Obsérvese, que el cultivo con un porciento mayor de superficie afectada es el arroz y, es el que contradictoriamente realiza menos prácticas para la conservación de los suelos. El maíz presenta una mejor situación, casi todos sus indicadores tienen un mejor comportamiento.

Una vez que se obtienen los resultados de la medición de los tres productos, con los cinco indicadores, se calcula el nivel del índice de sustentabilidad de la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible (NISAASo), tercer paso.

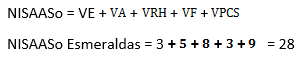

Tercero: Cálculo del índice de sustentabilidad de la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible en la provincia de Esmeraldas.

Para calcular el índice se sustituye en la fórmula presentada en la sesión del método el valor obtenido de los indicadores seleccionados en los tres productos.

Con 28 puntos, según la escala establecida en el cuarto y último paso de la metodología, el nivel de sustentabilidad de la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible en la provincia es medio. Los indicadores que presentan un peor comportamiento son la erosión y la fertilidad. Aunque en sentido general los resultados no son favorables. Relacionado con las prácticas para la conservación del suelo, de ocho a realizar solo un cultivo, el maíz, realiza más del 50%. El arroz un 25% y el banano 37.5%. Esto explica que el nivel medio alcanzado sea con muy baja puntuación, es decir casi en los límites de un nivel bajo.

Conclusiones

La sustentabilidad de la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible es una de las variables que explica la sostenibilidad de este proceso, relacionada con su dimensión ambiental. Y se evalúa, por ser la tierra el medio de producción fundamental de la agricultura, con indicadores de la calidad de los suelos y las prácticas para su conservación.

La evaluación realizada demostró que la sustentabilidad de la Autosuficiencia Alimentaria Sostenible en la provincia de Esmeraldas tiene un nivel medio, provocado por:

La erosión de los suelos dedicados a estos cultivos y su baja fertilidad. En el caso de la erosión los porcientos en los tres cultivos están por encima del 50 %. El arroz con un 75,6 %, el banano con un 55,6 % y el maíz con el 50,3 %. La fertilidad, en igual orden 57,1 %, 49,1% y 47,2 % respectivamente. Nótese, que los suelos más afectados son los dedicados al arroz. Y los menos afectados son los destinados al cultivo del maíz.

El cumplimiento de las prácticas que permiten conservar las funciones productivas del suelo. Dos, de las ocho prácticas no se realizan en ningún cultivo: la conservación de los organismos del suelo y que predomine la utilización de abonos orgánicos. Y otras dos son realizadas en los tres cultivos, pero con limitaciones: el análisis del suelo, (sin el rigor que amerita el tema de la fertilización) y la siembra directa. El cultivo que más prácticas realiza es el del maíz.