Introducción

España, desde hace más de una década, focaliza su atención en el tema de la violencia dirigida a la figura femenina, tanto en la investigación como en intervención; se asumió que para poder erradicar la violencia hacia la mujer se tendría que incluir al hombre en todas las estrategias y programas. Se constató, además, que las órdenes de alejamiento no pueden ser la única estrategia debido a que en muchos casos no funciona (Noriega et al., 2020). La búsqueda de los motivos por los que el hombre ejerce violencia, desde siempre, ha sido una de las preocupaciones de la literatura científica desde diferentes enfoques y metodologías.

Encontramos, haciendo una breve recapitulación, estudios que han analizado disímiles factores presentes en los hombres que ejercen violencia, y alrededor de ellos. Entre esos estudios se encuentran aquellos que aluden al aprendizaje o la modelización de actitudes de aceptación a la violencia; se considera que en el futuro estas actitudes se consolidarán en el apoyo de otras que justifican la violencia en la pareja (Noriega et al., 2020); asimismo, se confirma la violencia entre los padres como un inductor de los hijos a la reactividad emocional negativa y a la desregulación del comportamiento, que influirán también en sus relaciones de pareja de adulto (Kimber et al., 2018). -Cabe señalar que se critica las discrepancias encontradas en las mediciones en la exposición infantil a la violencia entre los padres (Latzman et al., 2017). De igual manera, otros estudios han destacado la psicopatología presente en los hombres que ejercen violencia y los conflictos que vienen de su familia de origen (Herrero et al., 2020; Herrero, et al., 2016), y en menor medida, la violencia ejercida de madres a hijos (Bedoya & Giraldo, 2011).

Pornari, et. al (2013), sintetizando las aportaciones empíricas actuales, han encontrado al menos los siguientes planteamientos implícitos a considerar: 1) la atribución negativa que los agresores dan a la personalidad o comportamiento de su pareja, 2) la idea de la superioridad personal respecto a los demás que les otorga el derecho a disciplinar o castigar a otros, 3) las personas que se sienten superiores a su pareja y buscan un dominio sobre la relación y sobre la misma pareja, 4) aquellos que defienden como válida la resolución de los conflictos a través de la violencia (normalización), 5) los que asumen que son culpables de ejercer violencia, pero responsabilizan a la pareja de ello, 6) aquellas personas que atribuyen la violencia a otros factores fuera de su persona, como el uso de sustancias nocivas para la salud, y 7) aquellos que consideran que el hombre es superior a la mujer y tienen comportamientos que creen distintivos de su sexo.

Una orientación para entender la violencia nos va a dirigir más allá de castigar y separar al individuo de la persona afectada. Se busca rehabilitar a los imputados; pero ante la renuencia y la falta de reconocimiento de las responsabilidades de los hombres en la dinámica de la relación violenta y, por ende, ante la carencia de motivación al cambio (Ferrer-Perez et al., 2016; Paíno et al., 2020), algunas estrategias llevan al plano ideológico, a la motivación temprana. A través de entrevistas motivacionales, se han obtenido buenos resultados en el compromiso con el tratamiento de los hombres que ejercen violencia (Satirso et al., 2020; Soleymani et al., 2018). A su vez, las personas que se encuentran recluidas en prisión por haber ejercido violencia, ofrecen más resultados favorables en la disminución del pensamiento distorsionado, con programas de intervención emocional, con respecto a los programas tradicionales de corte cognitivo-conductual (Arce et al., 2020; Santirso, et al., 2020).

La resistencia al tratamiento, que se observa induce al sujeto a falsear pruebas, ha impulsado revisiones detalladas de planteamientos prevalecientes en las circunstancias que rodean la dinámica de la relación violenta (Herrera & Amor, 2017), así como a formular propuestas teóricas para reducir la violencia, disminuyendo la presencia de factores que pueden ser inductores (D’Inverno et al., 2018).

Este desarrollo no puede dejar de lado la alternativa que propicia la aportación metodológica de la investigación cualitativa. Ella ha sugerido el uso de diferentes métodos y técnicas para la investigación de esta problemática que, además, posibilitará una mirada comprensiva del contexto de los hombres que ejercen violencia. A pesar de que son pocos los estudios en esta línea, los trabajos de Ferrer-Perez et al., (2016) plantean un análisis de contenido de las construcciones discursivas de padres en un programa de prevención de la violencia. Estos acercamientos al fenómeno desde la investigación cualitativa, no siempre han sido valorados en su totalidad por la falta de solidez metodológica en los productos o por una falta de comprensión sobre las aportaciones de esta metodología (Daniels et al., 2015). Pero no solo se han realizado advertencias sobre las aportaciones cualitativas, también se ha llamado la atención a las formas de hacer evaluación cuantitativa, sugiriendo que para la evaluación y futura intervención en los diferentes tipos de violencia, como el control coercitivo, se debería considerar la evaluación por entrevistas estructuradas. Al tratarse de un proceso dinámico, como es la relación de la pareja, se sostiene que ello propiciará una evaluación más precisa del fenómeno e inducirá a mejores políticas y prácticas para la atención (Hamberger et al., 2017).

Un argumento para considerar la importancia del análisis cualitativo, es aceptar que, a pesar de las diferentes estrategias y programas para lograr la tan ansiada igualdad de género, como algunos estudios lo han advertido, la tarea aún es larga. De manera reciente se documentó que hay estereotipos que no se han logrado vencer ni en países del primer mundo; se ha observado la prevalencia de estereotipos de género tradicionales en la percepción de las niñas, tales como atribuirles un menor interés por la Física y, por ello, ofrecer menor información del tema a usuarios de Skype, que pensaban que eran del género femenino (Newall et al., 2018). Se observa que también las parejas siguen organizando su vida de acuerdo con actitudes tradicionales de género; ambos participan en el mantenimiento de estas prácticas sesgadas de la distribución de responsabilidades domésticas, en tanto dependen del género y reproducen, a la vez, el mismo orden de género; las prácticas que pueden verse como desigualdad son legitimadas tanto por ideas como por intereses o competencias (Nyman et al., 2018).

Las desigualdades referidas, mucho menos han sido superadas en países subdesarrollados, donde la violencia es un mecanismo para frenar los movimientos de los roles de género socialmente constituidos. La violencia se convierte en una forma de afirmar la autoridad o de subordinar al otro. Estudios sobre la masculinidad han destacado que a los hombres les resulta difícil sentir mermada la idea de la virilidad, la autonomía e independencia, aun en situaciones de riesgo para su salud o para su vida (Jakub, 2018); estas construcciones se cimientan en la idea de la fortaleza masculina “propia de su género” como constructo socialmente sostenido en la actualidad. Contrario a esta suposición de fuerza, el fenómeno de la violencia en la pareja refiere la victimización, no solo de las mujeres que la sufren, sino también del victimario. De acuerdo con datos reportados, ellos se asumen como víctimas, por lo que, desde esta perspectiva, se proponen tres categorías: perpetradores solo hombres, solo mujeres, o ambos (bidireccional) (Eisikovits & Bailey, 2016). Es importante señalar que los autores de esta propuesta, no dejan de reconocer que la violencia ejercida por los hombres es la más letal.

Es en esta sintonía que el objetivo de este estudio es elaborar un análisis narrativo de autobiografías de hombres sentenciados por violencia en las relaciones de pareja en España, para identificar y comprender la reconstrucción discursiva de las mujeres significativas y con las que se vinculan en su desarrollo de vida.

Materiales y métodos

Se asumen supuestos de las metodologías cualitativas, entre ellas la narrativa, defendiendo que la investigación que se realice sobre individuos humanos, tendrá sentido solo si es la misma persona quien narra su experiencia y el investigador cuenta con un papel fundamental en la construcción del conocimiento para dar respuesta de cómo las personas comprenden su historia y cómo estas se encuentran vinculadas socialmente (Toledano & Anderson, 2020) . En la investigación cualitativa, la narrativa se ha nutrido tanto de las influencias de los relatos de vida, como de los textos autobiográficos. Este planteamiento lleva a sostener como objetivo del estudio el identificar y comprender las relaciones y el significado de la mujer en las autobiografías de los hombres que ejercen violencia, identificando su representación para aportar indicios a considerar en futuros diseños de programas e intervenciones dirigidos a atender los problemas de género y de violencia.

La muestra la integran 24 autobiografías de hombres mayores de edad que han sido detenidos y procesados en España por violencia en las relaciones de pareja. Son varones de clase media, con un nivel educativo superior al nivel secundario. En menor medida se encuentran los que estudiaron alguna licenciatura. Los participantes, en el momento del estudio, se encontraban cumpliendo una medida de internamiento derivada del proceso penal correspondiente al delito y en el entorno de una unidad terapéutica y educativa (UTE) de un Establecimiento Penitenciario del norte de España. Los criterios de inclusión en la muestra fueron, de un lado, el delito, y de otro, su aceptación de participación voluntaria en el estudio. Su caligrafía en la presentación de sus autobiografías era legible y su construcción gramatical no ofrecía dificultades en la comprensión cabal del texto. Por ello, la muestra es de tipo intencional, y se recolectaron documentos biográficos hasta llegar al punto de saturación.

Se accedió a los expedientes personales una vez cumplidos los requisitos impuestos por el establecimiento penitenciario. Una vez verificado únicamente el tipo de delito por el que estaban detenidos, se seleccionó aquellos que cumplían pena de prisión por violencia de género derivada de su relación de pareja. Se obtuvo al azar una muestra y se les solicitó su consentimiento para la participación en el estudio. Al estar todos ellos incorporados al programa de tratamiento de la Unidad Terapéutica, y siendo uno de los elementos distintivos del estudio el análisis autobiográfico de los hechos, que se considera básico para pasar de la culpa al reconocimiento y afrontamiento de lo acaecido, se solicitó el acceso a ese material presentado como carta. Después de dejar constancia de su consentimiento, fueron revisados sus escritos para realizar el análisis correspondiente, siempre garantizando la confidencialidad y el anonimato.

Una vez conformada la muestra de las autobiografías personales, verificadas en el propio grupo de intervención, se procedió a transcribirlas en Word para proteger la identidad de los participantes y poder integrarlas al programa para análisis de datos cualitativos Maxqda 20 para Mac. El análisis se dividió en cuatro etapas fundamentales. En primera, se inició con la lectura y relectura de las autobiografías para posteriormente hacer un análisis inicial del contenido. En segunda: se elaboró un conteo de frecuencia de palabras en los escritos con la ayuda del programa de computadora, para obtener un panorama general del contenido más relevante en cada texto y para centrarnos en lo expresado por los autores. Realizada la lectura de los textos autobiográficos de la muestra, se elaboró, por medio del software maxqda para análisis cualitativo, un conteo de palabras, para tener un primer acercamiento comprensivo del contenido de las autobiografías; se observa que las palabras más frecuentes son alusivas a integrantes de la familia, encontrándose en menor medida las referidas a emociones y aspectos situacionales. La palabra madre es la más frecuente en los textos (f= 411), a ella sigue padre (f= 404). Con la función de lematizar las palabras, el programa incorpora en una misma categoría a hermanos y hermanas, obteniendo 185 menciones en total; le sigue la palabra familia y la palabra mujer (en el contexto español hace referencia a la esposa) con 136 cada una; para finalizar con abuelo/a (89) y novia (34).

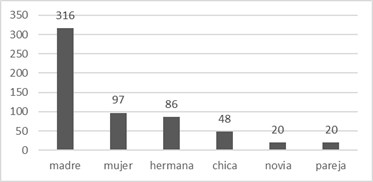

A continuación, se dio paso a una depuración de los términos más frecuentes con la función de palabras en el contexto del software utilizado. Ello ha posibilitado un panorama general del uso de la palabra, dejando solamente a las que aluden a las personas vinculadas directamente a la familia o a la relación de pareja y, también, con el objetivo de separar las figuras femeninas, que son el blanco de este estudio. Madre es la persona que más se menciona en todos los textos: se han encontrado en total 316 referencias; en segundo lugar, se halló la palabra mujer, con 97 menciones, siendo el tercer lugar hermana, con un total de 86 referencias. Por último, la palabra chica -que se refiere a la mujer con la que mantienen vínculo sin ser pareja formal y que puede hacer referencia a una relación impersonal, despegada y hasta peyorativa- se cita 48 veces, seguido de los términos novia y pareja con 20 menciones cada una de ella (Fig 1).

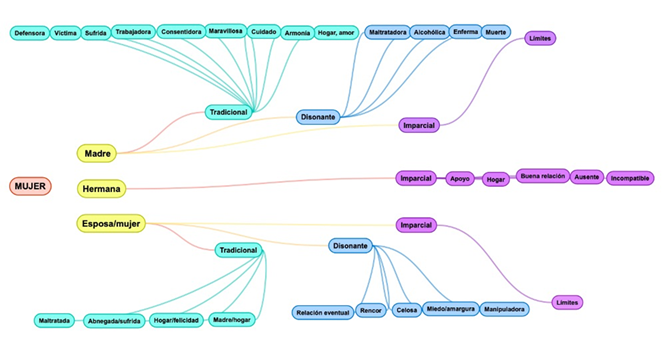

Tercera: Con base en la mayor frecuencia de palabras se elaboró una codificación temática que nos ha permitido, por último, elaborar categorías y subcategorías. Por ello, se ha procedido a realizar la codificación temática. Ello ha posibilitado las narraciones donde se ilustre el tipo de relación, el significado otorgado a la persona y a la relación con las figuras femeninas. La observación de las palabras en contexto nos dio el primer indicio de la percepción de las figuras femeninas al encontrarse diferentes tipificaciones de ellas. Cuarta: se elaboraron matrices y mapas (Fig 2) para organizar e ilustrar los hallazgos de nuestra investigación.

Resultados y discusión

Si consideramos que el discurso que sostenemos revela nuestros preceptos sobre las cosas, circunstancias y personas, la investigación cualitativa parece ser una excelente herramienta para comprender las construcciones subyacentes en las narraciones de las figuras femeninas que los individuos sentenciados hacen en las autobiografías. La importancia de esta herramienta toma mayor dimensión si consideramos que las personas detenidas en establecimientos penitenciarios tratan de encubrir los hechos por los que han sido detenidas, e incluso su participación en la intervención puede verse afectada debido a que tienden a antagonizar con los sistemas de reclusión y sus profesionales (Ferrer-Perez et al., 2016). Se observa en los relatos autobiográficos terapéuticos de este estudio, que las personas detenidas son, igualmente, proclives a falsear las pruebas que se les aplican, la mayoría evita narrar la violencia ejercida hacia sus parejas, y en los pocos casos que lo hacen, lo atribuyen a las circunstancias y a situaciones accidentales. Ello coincide con lo que otros estudios han sugerido, donde se ha encontrado que los autores de relaciones violentas tienden a justificarlas y normalizarlas (Pornari et al., 2013).

En este sentido, es fundamental entender que las narraciones describen las acciones que reflejan las expectativas del comportamiento de los hombres de este grupo, que ejercen violencia sobre sus parejas femeninas. Actualmente se esperaría que esta construcción ya hubiera sufrido algunas transformaciones en el discurso cotidiano, pero incluso en las sociedades del primer mundo, que pudieran ser consideradas más avanzadas en los temas de igualdad, todavía persisten (Newall et al., 2018). Por ello, un aspecto relevante en la evaluación de las autobiografías, es observar si, a pesar de las múltiples campañas públicas para el cambio en la construcción tradicional de género, permanecen aún ancladas en estereotipos atávicos en este sector de la población.

Atendiendo lo anterior, una vez estructuradas las autobiografías, se procedió con el análisis para comprender los discursos que hacen referencia a la mujer. Se observó que podemos englobarlos en tres categorías: a) aquellos que hacen referencia a las mujeres en consonancia con el discurso tradicional de género, donde se describen episodios de la vida que el participante define en los rangos estimados como valiosos, valerosos (ante actitudes del padre o situaciones determinadas) o aceptables de la figura femenina, y son narrados como sucesos agradables en el desarrollo de su vida; b) narraciones disonantes de la construcción de género tradicional, donde señalan acciones no esperadas o no deseadas de la figura femenina, que generan malestar, dolor o sufrimiento al que narra; c) narraciones imparciales y afines con la construcción de la figura femenina, donde la acción de la mujer es narrada sin malestar psicológico, con naturalidad o dentro de lo esperado. En mayor medida son descripciones de roles tradicionales.

Madre.

En general se puede apreciar que las narraciones de las madres se distribuyen en las tres grandes categorías señaladas anteriormente. En la primera categoría, se encuentran las narraciones más abundantes en los textos, donde se hace una narración consonante con la construcción tradicional de género de la madre. Alrededor de la figura materna, los conceptos utilizados aluden a características virtuosas de los seres humanos, observándose que la madre es asociada al hogar, donde vive, dirige y es responsable. Refieren también el amor, el cuidado y armonía en ese espacio vital; incluso es vista como un ser maravilloso que prodiga felicidad, generosidad, cuidados y alimentación. Se considera a la madre, también, una mujer que tiende a consentir, aun cuando se cometen errores. Se narra a la madre como una persona trabajadora, casi incansable, ante la falta de recursos no aportados por el padre.

Encontramos, en segundo lugar, los relatos contenidos que conforman el apartado 1G de la tabla uno. Estos relatos refieren a la madre sufrida, la que se sacrifica por los hijos, o que, incluso, sufre por el mal comportamiento de ellos. El apartado 1H (Tabla 1) da a conocer las narraciones alrededor de la madre que sufre y padece por la muerte del marido o por los maltratos que él le profiere; ella sufre y soporta los malos tratos. Estas narraciones de la figura femenina traen a la memoria los relatos tradicionales de la madre sufrida -que se suponen de antaño-. En el hogar también defiende a los hijos del padre, que es agresivo con todos los miembros que conforman la familia (apartado 1I).

Tabla 1 - Narraciones de la figura madre en las autobiografías de los integrantes de la muestra, que son consonantes con la construcción de género tradicional.

| Código | Narración presente en las autobiografías |

|---|---|

| 1A. Hogar, amor | Mi madre era una ama de casa en toda regla (1). |

| 1B. Armonía | Mi madre y mi padre se llevaban bien, por lo menos no los veía nadie discutir (2). |

| 1C. Cuidado | mi [ |

| 1D. Maravillosa |

mi [ El porque [ |

| 1E. Consentidora | mi [ |

| 1F. Trabajadora | La relación no era buena ya que mi padre no hacía nada para ello, mi madre tenía que trabajar porque mi padre se lo gastaba casi todo en juergas y el dinero no llegaba (6). |

| 1G. Sufrida |

el [ ...mi madre no puedo decir que no me diera cariño y que no me quisiera pero ella se preocupaba mas [ |

| 1H. Víctima |

del daño que le hacia [ Recuerdo como [ |

| 1I Defensora | Mi padre llegó borracho y [ |

En menor medida, en la categoría se identifican clasificaciones de la madre que son disonantes con respecto al rol tradicional, o no esperadas en ella, sobre todo el apartado 2A y 2B (Tabla 2). Se hace referencia a una madre maltratadora, que golpea a los hijos, infringiéndoles malestar psicológico; por ejemplo, sentimientos de abandono. También, de manera menos frecuente, se narra la presencia de adicciones de la madre y los sentimientos negativos que el comportamiento de la progenitora generó en ellos. Igualmente, se observan otras historias negativas, pero en un sentido diferente: son las enfermedades y la muerte de la madre referidas en el apartado 2C y 2D (Tabla 2). En los relatos se advierte que generan aflicción en el individuo por la pérdida de esta figura tan importante en la vida de todas las personas.

Tabla 2 - Narraciones disonantes con la construcción del rol de género de la madre en las autobiografías

| Código | Narración presente en las autobiografías |

|---|---|

| 2A. Maltratadora | Mientras eso yo seguía sufriendo palizas de mi madre y yo más [ |

| 2B. Alcohólica | Le hecho [ |

| 2C. Enferma, | ...muere mi padre al poco de conocerla y mi madre ingresada en un siquiatrico [ |

| 2D. Muerte | a poco murio [ |

Por otra parte, encontramos narraciones que no tienen una connotación desvinculada con el rol y descripción tradicional. Estos relatos se limitan a comentar la función ejecutiva esperada en su rol de madres y los límites que dentro de él se ejercen para dar dirección al desarrollo de los hijos. Se aprecia en sus discursos que las madres llevan a los hijos a la escuela, y toman medidas para evitar las “malas compañías” cuando desertan, o son sancionados, o cuando consumen bebidas embriagantes (Tabla 3).

Tabla 3 - Narraciones imparciales y acordes con el rol de madre o en las autobiografías

| Código | Narración presente en las autobiografías |

| 3 A límites |

...de camino al colegio, con 5 años, no me gustaba ir, y no me gustaba estudiar, algunos días escapaba y mi madre me cogía y me volvía a lleva (2). ...no podia [ |

Se puede señalar que la reconstrucción de la madre evocada en las autobiografías es una descripción de su rol tradicional, que surge en diversas etapas de la vida. Se refiere de ella su amor y dedicación a los hijos y al hogar, pero al mismo tiempo emerge en la narración la vivencia del maltrato ejercido sobre ella por parte de la pareja -que por lo general es el padre del participante- o las penurias padecidas por situaciones estresantes. La vivencia del sufrimiento de la madre, de la victimización de esta figura femenina, genera dolor en la infancia del participante del estudio, así como en el resto de los integrantes de la familia, al presenciar el padecimiento de ella y la impotencia ante la situación. Estas narraciones son congruentes con los estudios donde se detecta la vivencia de la violencia en la relación de los padres durante la niñez de sus hijos, en los que se considera que ello puede influir en la aparición del maltrato en la edad adulta (Kimber et al., 2018). Esto es un aspecto paradójico de la situación, si consideramos que se ha vivido con dolor el ver a la madre sufrir y terminar generando la misma violencia en la propia esposa y los hijos. Ello implica la necesidad de realizar en futuros estudios una aproximación más detallada para corroborar la influencia de la violencia parental aludida y, a la vez, para atender las discrepancias encontradas con estudios respecto a la vivencia de los hijos de la violencia en la relación de sus progenitores, y sus consecuencias (Latzman et al., 2017).

Por otra parte, es pertinente señalar que las descripciones de violencia realizada por la madre, son escasas en estas autobiografías, como se ha descrito en otras aportaciones (Bedoya & Giraldo, 2011). En general, la narración de la madre como sujeto violento es disonante respecto a las construcciones tradicionales y menos frecuentes en el discurso social. En estas autobiografías, las apreciaciones negativas ligadas al término madre, se encuentran más vinculadas a las mujeres que tienen algún tipo de problemática derivada de su adaptación social, como el alcoholismo u otras adicciones, o a la descripción de la madre enferma que fallece siendo muy joven.

Otro aspecto por considerar en futuros estudios surge de los resultados que nos ofrece el término madre, aludiendo a la madre tradicional. En el discurso raramente se destaca a la madre como laboralmente activa. Estos relatos nos dejan con una interrogante: si las progenitoras de los participantes no alcanzaron algún grado académico, o si ellas no lograron destacar en otros ámbitos de la vida, o incluso, si es solo el constructo dominante en los individuos, pues las narraciones se limitan a describirla en la función tradicional, es decir, la madre en el hogar cumpliendo ese rol, sin alejarse de ese estereotipo sostenido.

Por último, señalar que las narraciones respecto a la figura femenina de la madre aparecen en todas las etapas de las autobiografías, de manera abundante y variada en los textos. En ellas, las descripciones positivas, que son las que narran una típica función parental, superan a las negativas.

Mujer

Este término reviste un particular interés por aludir a la persona afectada e implicada en la detención del participante, y por tanto, su análisis y comprensión son vitales. La reconstrucción de la mujer (o esposa) ocupa el segundo lugar en las menciones. A las esposas, o pareja formal, se les describe como “la mujer”, “mi mujer”. El término pareja, en el contexto español, es habitual asociarlo al de mujer, refiriéndose así a la pareja que convive formal o informalmente; es decir, a la persona con la que se encuentra unido, aunque no tenga un vínculo legal; aunque se usa en menor medida esta locución, mientras que observamos en estos relatos que para referirse a las relaciones establecidas en la etapa de galanteo, se acude a las palabras: novia y/o chica, siendo este último término utilizado de una manera más displicente.

Los relatos, en primer lugar, presentan a la mujer, esposa/madre como aquella con la que se convive formalmente y con la que procreó hijos, con acento hacia la maternidad y la función de ella en el hogar. Las expresiones de cariño, de amor hacia ella, solo se observan en la etapa de galanteo; posteriormente, pareciera cosificarse la relación entre ambos, se refiere distancia entre ellos. En este sentido, los discursos se semejarían a la primera explicación de la violencia señalada por Pornari et al. (2013), los cuales señalan que los agresores confieren una asignación negativa a la personalidad de su pareja, o que privilegian la función parental y doméstica sobre la conyugal. Además, se preserva el mismo orden de género que termina reproduciendo y legitimando la desigualdad (Nyman et al., 2018). En esta dinámica de la relación, toma dimensión lo referido con anterioridad respecto a que los participantes en sus autobiografías no reconocen el maltrato hacia la pareja en la mayoría de los casos; algunos ni lo mencionan, en tanto que otros consideran que fue un accidente o una situación fortuita, lo que se encuentra en la línea del estudio de Herrero et al., (2020) y Paino et al., (2020).

Al leer los textos se observó que se podrían codificar de manera similar a los discursos maternos. Se encontraron asociaciones consonantes, disonantes con el rol de género, y otras que son narrados acordes al rol tradicional, aunque con matices diferentes, es decir, tienen menor carga emotiva.

Por ejemplo, el término la mujer aparece en las narraciones cuando hacen referencia al rol de esposa o pareja, y la palabra la madre, cuando se habla de la madre de sus hijos, a la que ven como una figura a la que no se le puede reprochar nada en ese rol. La expresión de la madre es más impersonal, más desvinculada de la relación de pareja.

En esta categoría, en primer lugar, presentamos los relatos más frecuentes que se hacen de la mujer; es decir, aquellos en los que se manifiesta el rol tradicional, la mujer que da felicidad en el hogar, la buena madre, la dedicada al trabajo doméstico (Tabla 4 apartado 4A - 4B); también se describe la capacidad de la mujer para el sufrimiento, la resignación, la abnegación con que aguanta el mal comportamiento de su pareja y el maltrato que se ejerce sobre ella (apartado 4C -4D).

Tabla 4 - Narraciones consonantes con la construcción de género de la figura de la mujer (esposa/pareja) en las autobiografías

| código | Narración presente en las autobiografías |

|---|---|

| 4A. Esposa/madre, hogar | yendo a una de estas discotecas o salas conoci [ |

| 4B. Hogar, felicidad | nuestra hija era lo más importante que teníamos en ésta vida y yo todos los dias [ |

| 4C. Abnegada, sufrida | He perdido, por no saber gestionar como es debido, los problemas familiares a la mujer que yo quería y quiero y como ya mencioné [ |

| 4D. Maltratada | ...tenia [ |

Surge, de manera evidente en el discurso, un importante número de narraciones que se encuentran asociados a la figura de la mujer de manera poco igualitaria. Primero encontramos los discursos donde se describe a las mujeres con las que tiene relaciones casuales, momentáneas, no formales. Se habla de ellas de manera impersonal; son las personas con las que sale y se divierte, pero no tiene el interés de formalizar una relación, o de verla como una figura que merece un trato justo, aun cuando sea aceptado por ambas partes que hay libertad en el encuentro (Tabla 5, apartado 5A). Se registra la presencia de la mujer que, por las acciones atribuidas por el hombre, genera un espiral de discusiones, que se revierte en rencor hacia ella (apartado 5B). La dinámica relacional descrita en algunas historias, hace referencia a la celotipia, que genera discusiones en la pareja, y, de alguna manera, transfiere la culpa a la mujer por las discusiones (apartado 5C). En ese mismo sentido hay otra vertiente en el que devienen los sentimientos de pesadumbre en el participante, e incluso, en el miedo que desde la denuncia le han producido las mujeres (apartado 5D). Por último, algunos relatos refieren la manipulación a la que han estado sujetos en su relación por parte de su mujer (apartado 5E).

Tabla 5 - Narraciones disonantes con las construcciones del género del rol de mujer (esposa/pareja) en las autobiografías

| Código | Narración presente en las autobiografías |

|---|---|

| 5A. Relación eventual, | Hace dos años conoci [ |

| 5B. rencor, | ...realmente el culpable de esas situaciones era yo por mis continuas salidas nocturnas, nuestros celos comenzaron a ser obsesivos desconfiando totalmente el uno del otro y todo fue generando que la convivencia fuera imposible ya que casi todos los dias [ |

| 5C. celosa | teníamos problemas cuando saludaba a mujeres o amigas mias [ |

| 5D. generadora de miedo/amargura | Tuvimos un juicio que me pedían 4 años otra vez, por moretones en los brazos perdí el juicio y me condenaron a un año, que tengo un recurso sobre ese juicio, desde entonces me ha denunciado 4 veces, he ganado los 4 juicios, a ella la condenaron por denuncia falsa, también denuncio [ |

| 5E. manipuladora | Yo deje [ |

Fuente: elaboración propia con extractos originales y sin corrección ortográfica de las autobiografías

Por último, un número reducido de narraciones en las que el término mujer se describe dentro del rol de pareja, donde ella le pide a su esposo no realizar algunas actividades que pueden perjudicarlo. En los textos se puede apreciar que no son narradas con molestia (Tabla 6).

Tabla 6 - Narraciones imparciales de la figura de la mujer (esposa/pareja) en las autobiografías

| Código | Narración presente en las autobiografías |

|---|---|

| Límites | algunas veces mi mujer si [ |

Se puede apreciar que los conceptos y relaciones expuestas en las autobiografías, en relación con la mujer, tampoco se alejan de los conceptos tradicionales de género; en ellos se menciona a la mujer como esposa y madre, con los mismos tintes de abnegación en cuanto a las funciones maternas o del hogar. Aquí aparece una diferencia respecto a la madre: ahora se hace referencia a la pareja como mujer, de manera más marcada en los aspectos negativos atribuidos a ella.

Otros relatos sobre la esposa/pareja mantienen la aceptación y, a la vez, la justificación de la violencia. Las discusiones con la pareja generan rencor en el sujeto que maltrata, siendo múltiples los motivos: mujer celosa, mujer manipuladora, mujer maltratadora… que hace acusaciones falsas ante la autoridad, que se traducen en acciones que generan rencor y, a la vez, se intenta disculpar esta descripción, como señala Pornari et al. (2013), en la atribución negativa a la personalidad y comportamiento de la mujer. Un aspecto relevante expuesto en la literatura es la supuesta manipulación a la que lo somete la mujer, además de acusarla de generar miedo por las falsas denuncias que ella hace ante la autoridad: la mujer “controladora”, y que son congruentes por lo expuesto en los estudios del control coercitivo (Hamberger et al., 2017). Por ello, en futuras investigaciones, sería importante profundizar en las propuestas de victimización de Eisikovits y Bailey (2016). Para finalizar, en una categoría casi inexistente se encuentran las menciones de la esposa/pareja donde no se aprecia malestar aparente; la mujer que aun cuando haga solicitudes a la pareja de un comportamiento menos dañino para él o para la relación de pareja, esto no es visto con molestia por parte del participante en el estudio.

Nuestros análisis nos indican la necesidad de utilizar en un futuro otras herramientas de investigación cualitativa para profundizar en el significado que estos hombres tienen de la mujer y lograr entender con mayor amplitud y dimensión la representación que los hombres acusados por violencia de pareja tienen de la esposa, y a la vez identificar si la falta de abundancia en los relatos de su pareja es una manera de evadir el tema o se debe a que en realidad hay temas que para ellos son más impactantes en su autobiografía.

Hermanas.

De la hermana en las narraciones se ofrecen pocas expresiones de la relación; en ese sentido, no se pudo hacer una clasificación de las narraciones como las realizadas en la figura madre y mujer (Tabla 7). Sin embargo, por considerar el interés en identificar la gama de descripciones de la mujer en el discurso de las autobiografías, hemos incluido aquellas donde dos aspectos tienen presencia. En primer lugar, la función de la hermana en el hogar se centra en el apoyo personal y la respuesta ante carencias (apartado 7A y 7B en tabla 7); se describe, igualmente, la buena relación y la unión entre los integrantes del sistema fraterno (apartado 7C y 7D en tabla 7). Y, por otro lado, las descripciones donde se hace referencia a situaciones problemáticas vinculadas a las adicciones, la falta de compatibilidad entre hermanos o la ausencia de sus hermanas (apartado 7E-7G en tabla 7). Los discursos respecto a las hermanas se inclinan más a la participación y función en el sistema familiar, en la estructura familiar, o a los síntomas mencionados que ellas padecen.

Tabla 7 - Narraciones imparciales de la figura hermana en las autobiografías

| Código | Narración presente en las autobiografías |

|---|---|

| 7A. Apoyo personal, | el dinero no apareció, lo que me llevo [ |

| 7B. Hogar | mi padre solia [ |

| 7C. Buena relación | con mis padres y mi hermana, la relacion [ |

| 7D. Unión | que estuvimos mis padres, mi hermana y yo muy unidos y (16). |

| 7E. Adicción | Un dia [ |

| 7F. Ausente | mi hermana no solia [ |

| 7G. Incompatibilidad | pero yo sentía que no era mi casa y yo en lo único que pensaba era porque no podía vivir con mi hermano y con mi hermana (14). |

En el tema de la violencia en la relación de pareja, dirigida en mayor medida a las mujeres, hay que reconocer que el camino aún no se ha allanado. Si bien en la literatura abundan estudios, se observa que en las intervenciones aún hay interrogantes por resolver. Este transcurrir ha caracterizado a España, tanto por ser uno de los países iberoamericanos que ha emprendido importantes campañas para la disminución de esta problemática, como por una importante cantidad de publicaciones científicas difundidas. Los planteamientos resultantes han sido punta de lanza en los países hispanoparlantes, tanto en la búsqueda de soluciones, como de alternativas, para incidir en la violencia en la relación de pareja. Este desarrollo, hasta el momento, no ha evitado que los procedimientos judiciales y las órdenes de alejamiento dictadas por un juez, sean evadidos por los hombres que ejercen violencia de manera flagrante y recurrente (Herrera & Amor, 2017).

Los aportes desde la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, en las últimas décadas, han otorgado elementos para la intervención; sin embargo, las aportaciones con metodología cualitativa son menos abundantes y menos aceptadas en una gran cantidad de revistas, a pesar de que pueden ser una herramienta importante para la comprensión de la violencia (Ferrer-Perez et al., 2016;). Ello va a sostenerse, sobre todo, si se pretende realizar una aproximación a las construcciones atribuidas al género y aquellas del plano ideológico que algunos investigadores y miembros de la comunidad académica y profesional ya han integrado en la lista de los aspectos relevantes a estudiar en la explicación de la violencia de género (D´Inverno, et al., 2018).

En el diseño de programas y estrategias para la prevención y la intervención, es cada vez más importante documentarse, no solo en los datos estadísticos; es importante, también, la opción de la comprensión de las personas en su medio y en la construcción de sus subjetividades. La comprensión del diálogo social alrededor de la mujer, en su concepción y su función en las relaciones cotidianas, en la relación de pareja se rescata para la formulación de políticas y buenas prácticas en el ejercicio profesional (Hamberger et al., 2017). La figura femenina requiere ser comprendida desde todas las funciones que cumple como miembro de las diferentes redes de relaciones cercanas y significativas en las que participa, y en especial para su contraparte masculina.

Conclusiones

Se mantiene la consideración de que la investigación cualitativa no permite hacer generalizaciones de los fenómenos, pero sí hacer un acercamiento comprensivo a los fenómenos. De esta manera, el estudio abre interrogantes que debemos abordar en el futuro para acercarnos a la comprensión del fenómeno de la violencia en la relación de pareja.

La actualidad de los relatos de violencia hacia la mujer viene a confirmar que no se han logrado modificar los constructos tradicionales en esta población de estudio. En el orden de género, se siguen privilegiando y sosteniendo visiones que no favorecen la igualdad y, con ello, la erradicación de la violencia en las relaciones de pareja, que se asume que tiene consecuencias en las muertes o lesiones como resultado de la dinámica de la relación violenta en las relaciones interpersonales afectivas. Las propuestas explicativas en relación con los factores causales de la realidad de maltrato en las relaciones interpersonales afectivas, han sustentado la idea de que es un fenómeno multicausal. Esto lleva a sostener como muy compleja su erradicación y orienta a los científicos sociales a proporcionar análisis cada vez más detallados sobre las variables y elementos que pueden ser modificados en la dinámica y construcción de la relación violenta.

Por ello, la comprensión del fenómeno del maltrato a la mujer en las relaciones interpersonales afectivas puede obtenerse por medio de diferentes metodologías. La generación de conocimiento científico resultante es de interés y posibilita diseñar políticas sociales, así como la implementación de programas de intervención y su ejecución.

Limitaciones y consideraciones a futuro

El estudio y los resultados que hemos alcanzado no pueden mantenerse al margen de las limitaciones encontradas en el uso de esta técnica de análisis cualitativo, en tanto su imposibilidad de abundar en temas que generan interrogantes en la apreciación, forma y contenido de la descripción de las historias, más allá del número reducido de casos a conformar para el análisis. Un aspecto por considerar es incluir en futuras investigaciones técnicas que permitan abrir un abanico de posibilidades y el esclarecimiento de inquietudes sobre los temas expuestos en los documentos, lo cual nos permita una mayor profundización, orientada a mejorar la prevención, tanto a nivel de evitación, como de desarrollar personas más competentes en la resolución de problemas y enfrentamientos en las relaciones interpersonales afectivas de nuestros jóvenes y adultos.