Introducción

En varias partes de Latinoamérica la crianza y conservación de abejas son un tema aún en desarrollo (Flores et al., 2023), sin embargo, se ha visto su aplicación en el sector productivo de algunos municipios del país, principalmente en los departamentos de Antioquia y Córdoba. Adicionalmente, algunas universidades públicas y privadas han aunado esfuerzos para la investigación, tecnificación y desarrollo de esta actividad (Lino et al., 2022).

Si bien en Colombia la crianza de abejas con fines económicos o de conservación es un tema creciente y con gran potencial como actividad productiva, la tecnificación de los procesos de crianza y la incorporación de tecnologías como la teledetección y los sensores remotos (Lima et al., 2023) en la optimización de diferentes acciones relacionadas con esta actividad es baja (Cruz & Espinosa, 2022). En contraste, su incorporación en el monitoreo y seguimiento de abejas en ambientes artificiales y naturales ha sido documentada en otros países con resultados prometedores, tanto con fines económicos como de conservación (Decourtye et al., 2019; Kouchner et al., 2019; Requier et al., 2019).

La crianza de abejas con fines de producir miel, polen, y propóleo entre otros productos, se ha planteado como una estrategia de diversificación productiva orientada a generar desarrollo para las familias campesinas debido a su potencial para generar ingresos constantes a lo largo del año, proporcionado beneficios a las familias (Santana-González et al., 2022), como también a los otros cultivos en términos de la biodiversidad (Murguía et al., 2022).

En Latinoamérica menos del 40% de las colmenas alcanzan la rentabilidad; siendo la producción mínima de miel de 25 kilogramos año; un panorama similar a Colombia, que a pesar de que el número de colmenas en los últimos años ha aumentado, pasando de 89.000 en el 2010 a 140.000 para el 2019, un alto porcentaje de éstas no son rentables (Cruz & Espinosa, 2022). Sin embargo, esto no quiere decir que la crianza de las abejas para la generación de los diferentes productos, no sea rentable; de hecho, el país cuenta con condiciones adecuadas de luz, temperatura y humedad para la crianza de abejas, por lo que esta práctica es para los habitantes de zonas rurales una actividad productiva y viable en términos económicos.

En el caso del departamento del Huila, la crianza de abejas ha tomado fuerza, debido a que la gobernación y las instituciones han fomentado la práctica de estas actividades agrícolas, haciendo énfasis en el importante papel que ellas desempeñan en los procesos de producción de alimentos y diversidad en los cultivos (Awad, 2017). El departamento desde el 2019 anualmente produce entre 200 y 300 toneladas de miel, y es por ello que es el quinto departamento que más produce miel de Colombia.

Respecto al esquema comercial de los productos generados a partir del sistema de producción de abejas, existen dos canales principales de comercialización, el canal directo en donde los productos se venden directamente al consumidor final y el otro que incorpora la participación de intermediarios (Manosalva et al., 2023).

Los habitantes del Municipio de Oporapa, se dedican a la actividad agrícola, siendo el café, el cultivo principal. De igual forma, en algunas partes, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar, se manejan otros cultivos como la granadilla, el lulo, la caña y el aguacate; además, se presentan asociaciones entre cultivos principales y cultivos perennes. Abonado a lo anterior, algunos campesinos implementan la apicultura y/o meliponicultura en sus sistemas productivos, siendo el sistema de crianza de abejas una alternativa económica para solventar sus necesidades (Machuca-Contreras et al., 2023).

No obstante, la crianza de las abejas se sigue realizando de manera tradicional, con muy pocos procesos de innovación tecnológica; así mismo, los productores no llevan registros de producción, ni contabilizan los costos y gastos asociados al sistema, por ende, se limita conocer en términos concretos el margen de rentabilidad del ejercicio que representan la práctica de estas actividades en sus predios (Ricardo, 2022).

Por otra parte, se tiene que, aunque la gran mayoría de agricultores relacionados con la crianza de abejas, están debidamente organizados en una Cooperativa, realizan la comercialización de manera informal, lo que afecta también el índice de rentabilidad de la actividad (Higuera, 2022). Es por todo lo anteriormente expuesto que, en el presente estudio presenta como objetivo caracterizar la dinámica socioeconómica y comercial de la crianza de abejas en el municipio Oporapa-Huila de Colombia.

Materiales y métodos

El departamento del Huila está ubicado al suroccidente del país entre los 03º55’12” y 01º30’04” de latitud norte, y los 74º25’24” y 76º35’16” de longitud al oeste del meridiano de Greenwich (Gobernación del Huila). El presente estudio se realizó en el municipio de Oporapa, coordenadas geográficas 02° 1' 29'' N y 75° 59' 33'' O, el municipio cuenta con una extensión territorial de 188 km2, su altura es de 1250 msnm y una temperatura media anual de 22ºC, su economía se basa en el sector agrícola y pecuario.

En el estudio participaron 40 familias del municipio que practican la apicultura y/o meliponicultura, distribuidos en 10 veredas del municipio y en su casco urbano, tal y como sigue: el 20% vereda Alto San Francisco, mismo porcentaje que la vereda El Roble, el 15% en la vereda San Ciro, el 10% en la Esperanza, y el 5% en las veredas Fátima, Santa Rosa, Morelia, San Roque, La Cabaña y El Carmen y en el Casco urbano donde se realiza exclusivamente la meliponicultura, el 5% de los productores restantes.

El ejercicio que se desarrolló, fue tipo descriptivo porque buscó caracterizar la dinámica de comercialización y rentabilidad de los productos obtenidos de la apicultura y meliponicultura practicada por los habitantes del municipio de Oporapa, cumpliendo con lo expresado por Machuca-Contreras et al. (2023), quien afirma que la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.

El enfoque empleado en esta investigación es de tipo mixto porque los instrumentos empleados fueron de tipo cualitativo y cuantitativo.

Caracterización socioeconómica de los hogares que practican la apicultura y la meliponicultura en el municipio de Oporapa

Para la caracterización socioeconómica de los hogares se realizó una encuesta a la población participante de la investigación, en donde se abordaron variables sociales, productivas y económicas. Una vez recolectada la información se elaboró una base de datos en Excel y se realizaron los diferentes cruces de información generando las estadísticas descriptivas del caso para cada una de las variables analizadas.

Caracterización del sistema de producción y comercialización apícola y meliponícola del municipio de Oporapa.

Para caracterizar el sistema de producción y comercialización se hizo uso de las siguientes técnicas y herramientas de recolección de información:

Encuesta: se abordaron las variables de productividad y comercialización de los productos generados tanto por la apicultura como la meliponicultura

Visitas de campo y observación participante: con una guía de observación -donde se plasmaron las necesidades de información-, se visitaron las viviendas de los criadores y las colmenas de abejas presentes en los predios visitados. Durante estas estancias se tomaron notas de campo acerca de: los relacionamientos socioproductivos entre las abejas y sus criadores, el manejo de las abejas y colmenas, el funcionamiento de la actividad, las prácticas de manejo, los roles de la familia y el estado de las colmenas, entre otras.

Entrevista: al concluir las visitas de campo, se realizó una entrevista de percepción a algunos de los productores participantes de la investigación, las variables abordadas en este caso: la experiencia de la crianza de abejas, generación de los productos y comercialización.

Las entrevistas y datos de las visitas de campo se trascribieron a textos planos, se realizó la separación de la información en diferentes textos teniendo en cuenta los objetivos de la investigación; luego, estos textos fueron procesados empleando el software ATLAS.ti 9.0 y se generaron diagramas de salida como nubes de palabras, diagramas de Sankey y redes, los cuales fueron descritos y discutidos para la subsecuente generación del hallazgo.

Resultados y discusión

Caracterización socioeconómica de los hogares que practican la crianza de abejas.

Aspectos sociales de los criadores de las abejas.

Género: se encontró que el 85% de los criadores de abejas son hombres y el 15% son mujeres; esto guarda estrecha relación con el tipo de especie que se maneje. Así las cosas, la apicultura está más relacionada con los hombres, toda vez que esta actividad exige un mayor esfuerzo físico para su establecimiento, y representa un mayor riesgo de agresión en el manejo; contrario, sucede con la meliponicultura que es realizada principalmente por mujeres en zonas aledañas a la vivienda, pues la meliponicultura, no representa ningún riesgo para su criador puesto que no posee aguijón.

Edad: en relación a la edad de los criadores de abejas, se tiene que el 90% de los criadores, son adultos, en un rango de edad entre los 27 y 59 años, mientras que el 10% restante, son adultos mayores a los 60 años.

Escolaridad: El mayor nivel académico alcanzado por criadores de abejas más frecuente, fue la primaría- el 70% de los participantes-; esto guarda estrecha relación con que, son especialmente adultos mayores y sus épocas, por acceso, recursos y la necesidad de mano de obra en los predios, no se podía estudiar, por lo que usualmente solo se lograba la primaria y en algunos casos inconclusa. En el caso de la secundaria, se tiene que el 25% de los participantes tuvieron la oportunidad de acceder a este nivel educativo, lo cual estuvo asociado con su residencia en el casco urbano y la facilidad para el acceso a colegios. Finalmente, se halló, que solo el 5% de los criadores han realizado algún tipo de estudio universitario, y corresponde a aquellas personas cuyo rango de edad oscila entre los 27 y 30 años y que tuvieron la oportunidad de desplazarse a otros municipios a capacitarse.

En este orden, se tiene que, el 100% de la población consultada es adulta e independientemente si son adultos mayores o no, tiene un nivel de escolaridad relativamente bajo, esto concuerda con los estudios realizados por (Decourtye et al., 2019), donde el autor y sus colaboradores, encontraron que el promedio en la edad de los apicultores se situaba en una etapa adulta y el mayor porcentaje de productores evaluados habían alcanzado solamente la educación primaria.

En relación a la Vivienda, se tiene que, el 100% de los criadores de abejas consultados tienen vivienda familiar, el 95% de estas tienen servicio de eléctrico, el 90% tienen el servicio acueducto y TV, el 70% tiene acceso a internet, el 50% a gas natural y el 40% a servicio de alcantarillado. Las familias que no cuentan con servicio de electrificación, radio, gas natural, TV y alcantarillado son aquellas que su vivienda se encuentra en veredas muy retiradas al casco urbano, en cuanto a las viviendas que no tienen el servicio de acueducto es debido a que su finca cuenta con nacimientos de agua y hacen uso de los mismo para abastecer el hogar.

Integrantes en el hogar: el 35% de las familias que crían abejas están integradas por 3 personas, el 25% por 4 personas, el 20% por cinco y el 15% por seis o más integrantes, las familias están conformadas por mamá, papá e hijos principalmente; existen los casos en donde reside solo una persona en la vivienda que equivale a un porcentaje del 5% de las personas consultadas.

Pertenencia y tenencia del predio: el 95% de las personas consultadas cuentan con un predio y el 5% no tienen predio; de ese 95%, el 85% son los propietarios del predio y el 15% restante presentan una tenencia del predio como arrendatarios. El 50% de los criadores de abejas viven en el predio en donde tienen los apiarios y meliponarios; el otro 50% tiene la vivienda en otro lugar.

Así las cosas, el mayor porcentaje de los productores son propietarios de las parcelas donde se encuentran ubicados los apiarios, resultados similares a los encontrados por Acevedo & Zúñiga (2021), en donde el 88% de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta son dueños de la infraestructura productiva y no se tiene registro de que paguen renta por el terreno donde ubican los apiarios.

Aspectos económicos

El 95% de los meliponicultores y apicultures consultados realizan como actividad económica el trabajo en la finca y el 5% restante se dedica a trabajar en un proyecto creado por ellos mismos. Los criadores de abejas del municipio son campesinos dedicados principalemente a cultivar el café, aunque también se tienen otros tipos de cultivos perennes y transitorios, y aprovechan estos cultivos para realizar la asociación con las abejas, debido a que son de gran importancia para la producción en abejas y además, el árbol de café tiene alto potencial para la producción de miel (Higuera, 2022).

Descripción del sistema de producción de la crianza de abejas

En el municipio de Oporapa los productores realizan la apicultura y/o meliponicultura; el 65% de los encuestados trabajan con las abejas Apis mellifera, el 25% implementan la meliponicultura y el 10% practican las dos actividades en sus predios. El manejo de los sistemas apícolas y meliponícolas es realizado por el 80% de los productores de manera tecnificada y 20% lo realiza de manera convencional, es decir, utilizan cajones hechizos no inteligentes.

En promedio los apicultores manejan 9 colmenas y los meliponicultores 8 colmenas cada uno; promedio que difiere a lo encontrado por Acevedo & Zúñiga (2021), en la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde la media de numero de colmenas es de 12 por productor, pero concuerda a lo afirmado por Kouchner et al. (2019), en donde el mayor número de apicultores tienen entre 8 y 10 colmenas en total.

De igual forma, se encontró que el 30% de los criadores implementan esta práctica desde hace 4 años, el 20 % desde hace 5 años, estos productores se dedican principalmente a la apicultura; los productores que iniciaron hace 1 y 2 años que equivalen al 20% son meliponicultores mujeres y los que la practican desde hace 6, 7, 10, 19, 20 y 33 años realizan las dos actividades, pero en el momento que iniciaron lo hacían de manera invasiva y dañando las colmenas que encontraban en el ambiente para realizar la extracción de la miel; desde hace unos años cambiaron ese manejo y ya tienen sus propios apiarios y meliponarios con cajones inteligentes.

El promedio de tiempo de los criadores de abejas realizando estas prácticas es de 7,25 años, resultados que difieren con lo encontrado por Kouchner et al. (2019), en donde el promedio de antigüedad es de 28 años; se considera, que la implementación de estos sistemas pecuarios de producción en el municipio es una modalidad reciente.

Los apiarios y meliponarios se encuentran ubicados en los predios de los productores, el 55% se ubican en zonas cultivadas, el 25% en zonas de bosque y el 20% en lugares cerca de las viviendas, estas actividades están asociadas a cultivos agrícolas. El 70% de la actividad pecuaria de cría de abejas se encuentra asociada al cultivo de café, el 45% a rastrojos y el 10% al cultivo perenne de cacao, es importante resaltar que algunos apiarios y meliponarios se encuentran asociados tanto al cultivo de café como al rastrojo o al cultivo de cacao y al rastrojo; el 20% se encuentran asociados a jardines, este porcentaje solo se refiere a los meliponarios. Los apiarios se encuentras asociados a sistemas agrícolas productivos con el fin de obtener beneficios por la polinización (Lima et al., 2023).

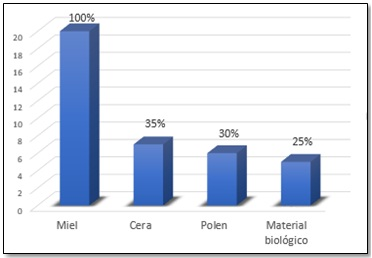

A través de la crianza de abejas, en el caso de estudio se obtienen cuatro productos que son: la miel, el polen, la cera y el material biológico; el 100% de los productores realizan la extracción de miel, el 35% extraen cera, el 30% polen y 25% material biológico (figura 1).

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.Fig. 1 - Gráfico de barras de los productos extraídos de la crianza de abejas.

La obtención de los productos es realizada de manera diferente teniendo en cuenta la actividad productiva, ya sea la meliponicultura o apicultura. A continuación, se presenta la descripción de cada uno de ellos.

Descripción de la obtención de productos de la meliponicultura

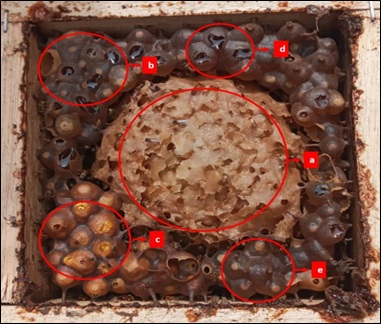

Los meliponicultores al momento de realizar la extracción de los productos de la colmena no hacen uso de los elementos de protección, tampoco realizan desplazamiento a otros lugares, en razón a que las colmenas se encuentran ubicadas cerca de las viviendas (figura 2), puesto que las abejas nativas tienen potencial para ser domésticas y son fáciles para trabajar dado su docilidad y ausencia de aguijón (Requier et al., 2019).

Dentro de las colmenas de las abejas se encuentran los potes en donde almacena la miel y el polen, los productores identifican los potes en donde se almacena la miel debido a que presentan brillo, caso contrario a las que almacenan el polen porque presentan opacidad y reflejan dureza. Para determinar si estos productos ya se encuentran aptos para la extracción, verifican que los potes se encuentren llenos y operculadas, luego es necesario escarbar para realizar el proceso de desorpeculación (figura 3), que evita dañar la colmena y ahorrar trabajo a las abejas; este proceso realizado por los criadores de abejas participantes de la presente investigación. Lo anteriormente descrito es un método similar a lo reseñado por Requier et al. (2019). quien menciona que, en el caso de las comunidades Mayas durante el proceso de cosecha de miel, estos abren el cajón y revisan las condiciones de llenado de los potes de miel y polen y si estos se encuentran bien llenos consideran la colonia fuerte y proceden con la extracción.

Fuente: Vargas (2014).

Fuente: Vargas (2014).Fig. 3 - Colmena de meliponas de la señora Fransori Muñoz; a. Panales de cría de meliponas; b. Potes de miel de meliponas; c. Potes de polen de meliponas; d. Potes desoperculados; e. Potes operculados.

Tras la desorpeculación, y empleando una jeringa, realizan la extracción de la miel, en promedio los productores extraen 1,1 Kg de miel por cosecha en cada colmena (figura 4); luego, en una bandeja sacudiendo el alza donde están las ollas, se extrae el polen. Decourtye et al. (2019), indican que cosechar la miel de esta manera y emplear una aguja gruesa permite el paso de la miel y realizar una extracción limpia, lejos de la contaminación del producto, evitando además dañar los panales de cría y los potes de polen.

Luego, la miel y el polen son empacados y almacenados en recipientes de vidrio, estas actividades se realizan durante el día, para evitar afectar los individuos de la colmena, en razón a que en su mayoría en este horario, se encuentran realizando la labor de recolección de néctar. En línea con lo anterior, Kouchner et al. (2019), menciona que la recolección de los productos se debe realizar en días soleados, iniciando después de que se haya evaporado el roció de la mañana y debe finalizar antes del atardecer para permitir que las abejas regresen a su colmena. En la meliponicultura los productores no realizan la extracción de cera.

Para la obtención de material biológico es decir nuevas colmenas los productores implementan dos estrategias, la primera consiste en la captura de colmenas mediante la utilización de trampas, las cuales son elaboradas haciendo uso de una botella plástica, a la cual le abren un orifico con el fin de que las abejas puedan entrar, esta botella la envuelven con papel y bolsas plásticas propiciando así oscuridad y creando un microclima acto para el desarrollo de la nueva colmena, dentro de la botella agregan una mezcla de alcohol, cera y polen que funciona como un atrayente de abejas, concuerda con Requier et al. (2019) quien menciona que para atraer enjambres se elabora un cebo con cera, propóleos y alcohol; una vez lista la trampa la ubican en sitios estratégicos, especialmente cerca de colmenas en estado natural para así poder cumplir con el objetivo de la captura de una nueva colmena (figura 5); la segunda estrategia cosiste en la división de una colmena que presente una condición de fortaleza y estabilidad; técnicamente, esta división consiste en transferir panales de cría de las colonias de abejas establecida en un cajón a un nuevo cajón, con el fin de fundar otra colonia (Decourtye et al., 2019). Los meliponicultores para realizar este proceso utilizan un cajón en donde introducen parte de la colmena principal, con crías nuevas y lo ubican lejos de la colmena dividida, pues mencionan que las abejas de la nueva colmena eligen una reina y siguen trabajando para fortalecer su colonia (figura 6).

Fuente: Vargas (2014)

Fuente: Vargas (2014)

Fig. 6 - División de colmena de meliponas; a. Colmena de meliponas fuerte y establecida; b. Colmena de meliponas, resultado de la división.

Descripción de la obtención de productos de la apicultura

Los apiarios se encuentran retirados de las viviendas para evitar percances ocasionados por la picadura de las abejas y además porque la comunidad le tiene temor a este insecto, para la extracción de los productos los apicultores necesitan el acompañamiento de personal para la manipulación de instrumentos y es necesario el uso de trajes y del ahumador (figura 7). La Apis mellífera por naturaleza es agresiva es por ello que los manipuladores de los apiarios necesitan de elementos de protección adecuados: velo, overol, guantes, botas y otros elementos para el manejo adecuado de la obtención de productos como el cepillo, cuchillo desoperculador y ahumador (Requier et al., 2019).

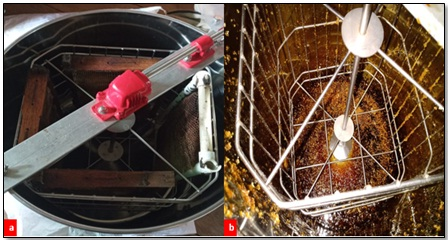

La extracción de la miel se realiza sacando los panales de las colmenas, estos panales son llevados hasta las viviendas de los productores en donde se realiza el proceso de desorpeculación haciendo uso de un tenedor (figura 8) y se introducen en la centrifuga la cual permite realizar la separación de la miel y la cera (figura 9); la miel se filtra para eliminar impurezas y poder ser almacenada para el consumo, para el empacado hacen uso de recipientes de vidrio; en el sector de las miles predominan los envases de vidrio o plásticos trasparentes, esto con el fin de mostrar la calidad del producto a través de su color y textura.

Los productores del municipio de Oporapa extraen en promedio 17,5 kg de miel en cada colmena cada vez que realizan la cosecha, obteniendo en el año un promedio de 35Kg, valor que concuerda con lo señalado por la Universidad Estatal de Iowa (citado en Lima et al., 2023) quienes afirman que una colmena produce cerca de 36Kg por año.

Fuente: Vargas (2014).

Fuente: Vargas (2014).Fig. 8 - Panal de miel de Apis mellífera; a. Panal de miel operculado; b. Proceso de desorpeculación

Los panales de donde se ha extraído la miel en la mayoría de ocasiones son reutilizados introduciéndolos nuevamente a las colmenas para así ahorrarle el trabajo a las abejas de volver a realizar esta estructura, en caso de no ser así, los productores almacenan la cera y la reutilizan en las colmenas tras hacerle el proceso de prensados. El proceso de extracción de la miel implementado por los productores concuerda con lo descrito por Requier et al. (2019) quien menciona que para extraer la miel se debe alistar los implementos de trabajo, revisar los cuadros para ver si están operculados, centrifugar los cuadros, dejar reposar la miel para eliminar impurezas y por último envasarla. El proceso más utilizado para la extracción de miel por los apicultores del macizo colombiano es el de centrifugación, debido a que este permite reciclar los panales, al devolverlos a las colmenas.

Fuente: Vargas (2014).

Fuente: Vargas (2014).Fig. 9 - Proceso de centrifugación de los panales de miel; a. Centrifuga con panales de miel; b. miel centrifugada.

La extracción del polen consiste en colocar una trampa polen en las colmenas, recoger el polen cada dos días y dejarlo secar para luego venderlo (Requier et al., 2019). Los apicultores, para la extracción del polen hacen uso de trampas de polen, las cuales ubican en los lugares por donde ingresan las abejas a la colmena, los productores realizar la recolección cada tres días, retirando las trampas, sacudiéndolas en una bandeja para ser ubicadas nuevamente en su lugar, el polen es llevado a la vivienda en donde realizan el secado, empacado y almacenamiento del mismo.

La obtención de material bilógico lo realizan mediante dos procesos, el primero consiste en la división de una colmena que presente fortaleza y estabilidad, el proceso lo realizan de manera similar al realizado en meliponicultura, extraen parte de la colmena y la introducen en un nuevo cajón, pero para ello tienen en cuenta incluir una reina o princesa, este cajón es ubicado en el mismo apiario; ésta producción de pequeño enjambres genera ingresos adicionales a los apicultores (Velez et al., 2016).

El segundo consiste en realizar la captura de una colmena que se encuentre en estado natural, recogen todo el enjambre incluyendo la reina, la introducen al cajón y la llevan hasta el apiario, este proceso lo realizan principalmente con el fin de rescatar las abejas, las cuales pueden representar algún peligro en el lugar donde se encuentren o pueden estar en peligro de ser quemadas o fumigadas, como lo menciona un productor “la gente sabe que nosotros trabajamos con abejas, entonces nos llaman por abejas que están en peligro, o están en alguna casa y nosotros vamos y las rescatamos”; la apicultura favorece a que los apicultores se conviertan en aliados para la conservación de la biodiversidad, en especial la de los polinizadores (Velez et al., 2016); para que las abejas se queden en los cajones, los productores preparan una mezcla de agua con azúcar y les dejan cerca a la colmena, para que ellas se alimenten los primeros días mientras se adaptan a su nuevo hábitat.

La comercialización

Los criadores de abejas -Apis y Meliponas-, extraen de las colmenas miel y el material biológico, el 95% de ellos realizan la actividad apícola y meliponícola destinan lo producido para la venta y el autoconsumo; en tanto, el 5% de los criadores restantes, destinan lo producido exclusivamente para el autoconsumo, es decir, no adquieren ningún beneficio económico de estas prácticas.

En términos de las estrategias comerciales que desarrollan, se tiene que el 100% de los productores utiliza la comunicación voz a voz, el 55% además del voz a voz, maneja las redes sociales y el 22% combina las anteriores con las llamadas telefónicas.

La miel es comercializada por los productores en botellas de 375ml, pero se maneja el precio por Kg de miel, el valor del producto depende del tipo de miel, es decir si es de abejas Apis o de meliponas. Una vez extraídos los productos de las colmenas y estando listos para ser comercializados el tiempo gastado en la venta de los productos se encuentra entre en rango de 5 y 30 días; el 10% de los productores tarde 5 días, el 40% 8 días, el 40% 15 días y el 10% 30 días.

En relación a los precios de venta, se tiene que la comercialización del material biológico, es decir, la abeja reina y los panales de cría se realiza entre los productores; el material biológico de Apis es vendida a $220.000 y el de meliponas a $400.000 el cual incluye el cajón para las abejas.

Para el caso del precio por kg de miel de meliponas, según el 75% de los criadores consultados están comercializando el kg de esta miel a un precio de $160.000, mientras que el 25% restante dijeron que la habían vendido a $100.000 el Kg.

Por su parte, el 13,14% de los productores de Apis, manifestaron que el precio recibido por kg de miel es de $30.000 y el 86,6% de los apicultores aseguraron haberla vendido a un precio de $40.000 por Kg. Estos precios son más altos a los pagados en el resto del departamento del Huila, que para el año 2017 se encontraba en el rango de $9.000 y $12.000 por Kg; sin embargo, es importante resaltar que tras la pandemia, se aumentó la demanda del producto y por ende aumento el precio (Velez et al., 2016), pero no llega a lo pagado en el municipio.

Lo mismo sucede si se compara con otras regiones del país como la Sierra Nevada de Santa Martha, done el precio por kg de miel es de $10.500. Ahora, aunque esto se debe a que la demanda del producto en esta zona es baja, también se tiene mayor presión de los compradores en los productos y controlan el precio, a diferencia de lo que se presenta en el municipio de Oporapa en donde hay alta demanda del producto y los productores establecen el valor del mismo.

Imaginarios rurales acerca de la experiencia de la crianza de abejas

Percepción de la experiencia

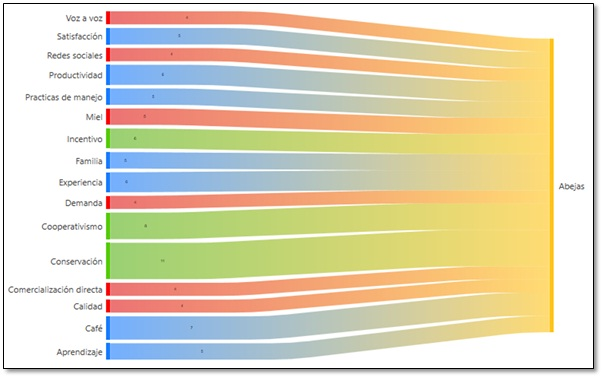

Los relatos de los criadores alrededor de la experiencia, permitieron identificar categorías de análisis co-ocurrentes y un código con mayor co-ocurrencia. En este caso, como se puede apreciar en el diagrama de Sankey 16 códigos co-ocurrieron 89 veces con el código abejas, abarcando tres grandes grupos relacionados los inicios de la actividad, con un total de 25 co-ocurrencias, la experiencia propiamente dicha con 29 códigos, y comercialización con los 35 restantes (figura 10).

Los productores iniciaron con la actividad de cría de abejas por diversas razones, siendo la más importante la conservación. La meliponicultura y la apicultura fue entonces vista, como una estrategia de conservación de la biodiversidad entomológica que constituye un asunto de gran importancia en los agroecosistemas toda vez que las abejas obtienen el alimento de las flores e impulsan en las plantas la posibilidad de fecundarse, siendo esta actividad fundamental para el equilibrio del ambiente lo que también favorece su conservación (Kouchner et al., 2019).

Aunado a lo anterior, se tiene que, el cooperativismo fue un motivador para el inicio de la implementación de estas prácticas dentro de los sistemas productivos, pues la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria -COOAGROSANROQUE, gestionó y entregó a los socios, un incentivo base para el arranque, el cual incluyó algunas colmenas, el traje para manejarlas y un ahumador, demostrando una vez más la importancia que para el sector rural representa estar organizado. En línea con lo identificado, Requier et al. (2019), plantean que el cooperativismo es un movimiento, una vía que busca y permite incrementar los ingresos de los socios, además de facilitar el acceso a beneficios sociales y la crianza de abejas fortalece el trabajo en equipo, la integración y el trabajo asociativo.

Luego las co-ocurrencias de las abejas, estuvieron relacionadas con los significados de su crianza. Al respecto, se encontró que, para los apicultores, criar las abejas dentro de sus sistemas productivos o en el hogar representa una gran satisfacción, tal y como lo afirma uno de ellos, “ha sido una experiencia muy bonita totalmente enamorado y las quiero como a unas mascotas, que son las que me cuidan y las que trabajan en la finca”. Así mismo, las familias consideran que la actividad le ha permitido ser parte de un proceso aprendizaje con la participación de las abejas y los demás productores. En dicho proceso, se comparten saberes y experiencias acerca de las prácticas de manejo y la extracción de sus productos, conocimiento adquirido tanto por la experiencia como por los procesos de formación en los que participan. Para Velez et al. (2016), este intercambio de información, es una metodología colectiva de trasmisión horizontal de los conocimientos, en donde todos los actores participan compartiendo información técnica de interés y utilidad para el sistema de producción.

Precisamente, los productores han identificado un aumento en la productividad en sus sistemas agrícolas, pues además de permitir mejorar la producción de las abejas, permite aumentar la productividad en el café. Este hallazgo, coincide con lo encontrado por Ordoñez y Guzmán en un estudio realizado con productores de café en el año 2019, en el que mencionan que los campesinos que participaron de su estudio reconocen que las abejas tienen la habilidad de aumentar la producción de café y además, son un factor importante para la existencia del hombre.

Ahora, con el propósito de dar a conocer esta iniciativa productiva, los criadores de las utilizan como estrategias de difusión, las redes sociales y la comunicación voz a voz, las cuales han resultado de gran utilidad. En este orden, en un estudio realizado por Arteaga (2020), se encontró que al utilizar los canales voz a voz, redes sociales, Instagram, Facebook y WhatsApp se logra captar clientes potenciales para la miel de abejas. Sin embargo, los consumidores de la miel tienen en cuenta su calidad para adquirirla, es por eso que algunos productores ya cuentan con sus clientes fijos; caso similar a lo encontrado por Arteaga (2020) quien menciona que los consumidores se fijan en la calidad de la miel al momento de adquirirla. La comercialización de la miel se realiza de manera directa en el municipio, pues debido su excelente calidad existe una alta demanda, situación que según Loboa & Trujillo (2019), refiere a un tipo de comercialización que es el más frecuente en el mercado colombiano. En el mercado nacional la miel de abeja es principalmente distribuida por medio de canales directos, es decir, el apicultor mismo realiza la venta y entrega al consumidor sin ningún intermediario en su cadena de distribución, esto es más frecuente en el sector rural, donde el consumidor puede obtener los productos de primera mano.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.Fig. 10 - Diagrama de Sankey acerca del inicio, experiencia y comercialización.

Beneficios de criar abejas

La implementación de la crianza de abejas en los sistemas productivos ha traído beneficios a los productores, se resalta la importancia de las abejas en la polinización de los cultivos, el aumento de la productividad en las cosechas; debido a que estos insectos son un grupo esencial para la polinización, en especial para diversas plantas de interés agrícola (Arteaga, 2020), mejorando la calidad de las cosechas y reduciendo la contaminación ambiental.

Igualmente, los beneficios también son económicos, y se obtienen gracias a la venta de productos como la miel y el polen; siendo entonces la producción melífera un motor de desarrollo económico y un generador de ingresos para el hogar (Velez et al., 2016). Adicionalmente, se tiene que, estos productos son adquiridos por los consumidores con fines medicinales y de consumo y se usan con el propósito de endulzar bebidas y también son utilizados por sus propiedades curativas (Arteaga, 2020).

Ahora, como valor agregado, el sistema apícola ha generado en los productores conciencia acerca de la importancia de la conservación y cuidado de los insectos, pues se han convertido en “salvadores de abejas”, toda vez que los campesinos rescatan a las colmenas que están en peligro de ser quemadas o fumigadas.

Riesgos que genera la crianza de las abejas:

Contrario sensu a los beneficios, los productores también han identificado dificultades en el proceso de producción de miel; este, es el caso del manejo de la Apis mellífera, quien por tener aguijón, representa un peligro latente para la comunidad y los animales, por este motivo, los productores han optado por establecer los apiarios de Apis lejos de los hogares. De igual forma, implementan la crianza de abejas nativas en este caso meliponas, quienes por su ausencia de aguijón, no representan una amenaza y son entonces implementadas en los jardines con dos fines; uno de conservación donde se le enseña a los niños a cuidarlas, y el otro con fines estéticos.

Dificultades en la crianza

De acuerdo con Urango (2019), las abejas melíferas son sensibles a la presencia de insecticidas, por lo que las fumigaciones en cultivos aledaños a los apiarios, en algunos casos ha causado la muerte de los insectos y en otros ha traído consigo efectos fisiológicos o de comportamiento. En línea con lo planteado por los autores, la presente investigación identificó que la principal amenaza en el sistema productivo de crianza de abejas es el uso de agroquímicos en los cultivos vecinos, pues las abejas son altamente sensibles a la aplicación de los pesticidas.

Es por ello que los meliponicultores y apicultores han intentado sensibilizar a sus vecinos incentivando a reducir el uso de los productos de síntesis química en los cultivos, así como también aplicarlos en horas de la tarde, cuando las abejas ya no están recolectado néctar. De igual forma, les recuerdan que la comunidad, la vereda y el territorio, son beneficiadas por insectos en sus cultivos, toda vez que cumplen el rol de la polinización.

La variabilidad climática, también afecta la crianza de abejas, en el último año los productores han evidenciado una baja producción de las colmenas como consecuencia del invierno, dado a que el cultivo asociado (en su mayoría el café) no presentó alto porcentaje de floración; los cambios bruscos de temperaturas, y lluvias, el cambio de uso de suelo y la tala de los bosques, hacen que los recursos florales que utilizan las abejas disminuyan su potencia de producción, pues esta depende principalmente de la época de floración, seguida de la zona geográfica, el clima, el manejo de las colmenas, las condiciones de aplicación y mal uso de agrotóxicos (Riquer et al., 2019).

Conclusiones

En el municipio de Oporapa la crianza de abejas se realiza mediante las actividades de meliponicultura y apicultura, el 95% se realiza en zonas rurales, los criadores de abejas son adultos campesinos del cual el 15 % pertenece al género femenino; las actividades son realizadas en sus predios en áreas con vocación agropecuaria y de conservación en rastrojos.

La finalidad de los productores con la implementación de estas prácticas es la conservación de las abejas, el aumento de la productividad de los cultivos asociados y la obtención de ingresos mediante la venta de los productos. Asocian la crianza de abejas con las actividades agrícolas para obtener un doble beneficio.

El cooperativismo fue un motivador para el inicio de la crianza de abejas en el municipio, tras la entrega de materia prima. Ha permitido crear vínculos entre las familias que realizan estas prácticas compartiendo los saberes y experiencias, y se ha creado conciencia de la importancia de conservar este insecto. Los productores realizan la comercialización de material biológico y de miel, esta se realiza de manera directa, sus principales estrategias de difusión son las redes sociales y la comunicación voz a voz. Debido a la alta demanda de los productos en el municipio los productores establecen los precios.