INTRODUCCIÓN

La eficiencia de los sistemas está relacionada con los procedimientos que se ejecutan en los procesos ganaderos y con el comportamiento de los actores que los conducen, quienes deciden las alternativas que se aplican y la manera de dirigir los sistemas productivos (Vargas et al., 2015); aunque es importante tener siempre presente que, en general, las condiciones agro-climatológicas imperantes en las regiones tropicales determinan, en la mayoría de los casos, las rentabilidades de las explotaciones (Domínguez, Morales y Sánchez, 2015).

Leyva-Corona et al. (2015) se refieren al clima como principal modelador de la producción animal y que la fisiología, el comportamiento y la salud del ganado, estarán influenciados por el medioambiente en el que vive la vaca y puede afectar significativamente su desempeño productivo. Al respecto, Soto (2010); Guevara et al.(2012); Soto, Uña y Machado (2018) en estudios realizados en la región centro-oriental de Cuba (Camagüey y Ciego de Ávila) han apuntado que en estos escenarios la mayor afectación en la respuesta bioproductiva del ganado lechero está dada por la restricción alimentaria y, relacionado con esto, la necesidad de reordenar el trabajo de la reproducción, en función de hacer coincidir los nacimientos con la época de mayor producción de los pastos (periodo lluvioso).

Como han planteado Senra, Soto y Guevara (2013), indicaron que las actividades, tecnologías y acciones estratégicas específicas para la ganadería, se deben aplicar con la integralidad y armonía necesaria y para enfrentar los efectos del cambio climático y elevar la eficiencia y sostenibilidad de nuestros sistemas de explotación agropecuaria, a partir del mayor y más eficiente uso del potencial de reservas de los recursos locales.

La implementación de un modelo de producción lechera estacional adaptado a las condiciones de Camagüey, Cuba, según Soto et al. (2017), puede significar una respuesta significativa a la necesidad que tiene el país de incrementar los rendimientos productivos sobre bases sostenibles; no obstante, la disminución en los valores medios de la eficiencia técnica de la inseminación artificial, en empresas lecheras vacunas, de acuerdo con Horrach et al. (2017) es necesario evaluar otros factores del trabajo técnico y aspectos organizativos de la reproducción para alcanzar este propósito.

En Camagüey, se reportó la existencia de comportamiento estacional para los nacimientos (Bertot et al., 2007), las variables relacionadas con la eficiencia de la inseminación artificial (Horrach et al., 2012), así como la concentración de pariciones de forma espontánea en asociación con el momento de mayor disponibilidad de pastos naturales (Loyola Oriyés, 2010; Soto, 2010); no obstante aún no se ha estudiado su correspondencia con los cambios en las políticas agrarias ocurridos en diferentes etapas, por lo que el objetivo del trabajo fue definir la evolución del comportamiento estacional de los nacimientos en el ganado bovino en Camagüey durante el periodo 1982-2017.

Materiales y métodos

El trabajo se realizó durante 36 años (1982-2017), a partir de datos de la Cuenca Lechera (municipio de Jimaguayú, 77,54° W, 21,23°), registrados en los archivos de la delegación del Ministerio de la Agricultura en la provincia de Camagüey, Cuba. Se utilizaron los datos de inseminación artificial correspondientes al periodo comprendido entre enero de 1982 y diciembre de 2017. La información se dividió en cuatro etapas: 1982 a 1990 (etapa I), 1991 a 1999 (etapa II), 2000 a 2008 (etapa III) y 2009 a 2017 (etapa IV), que incluyeron los cambios ocurridos en la agricultura cubana relacionados con la tenencia de las tierras.

Dichas etapas incluyen los cambios ocurridos en la agricultura cubana en los últimos años, la creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (1993), la entrega de tierras en usufructo en el año 2008 (Decreto-Ley 259) y su posterior modificación en el año 2012 (Decreto-Ley 300).

Análisis estadísticos

Se efectuó la descomposición estacional de los nacimientos con un modelo multiplicativo, en todo el período y en cada etapa por separado; fueron utilizados dos períodos de tiempo: el año (no periódico) y el mes (periodo secundario). Se utilizó el modelo multiplicativo de series de tiempo siguiente:

Yik = STC* SAF* Err

Donde:

Yik = Serie temporal para los nacimientos (i = años, k = meses).

STC = Tendencia y ciclicidad de los nacimientos.

SAF= Factor de serie ajustada por estacionalidad

Err = Error.

Para definir la posible existencia de un patrón de comportamiento estacional en el periodo evaluado fueron comparados los factores estacionales obtenidos para cada etapa entre sí y con el observado para el período total.

El criterio utilizado para considerar la existencia de variación estacional fue una diferencia mínima del 10 % entre los meses. Los análisis estadísticos fueron realizados con el paquete IBM®SPSS®, versión 24.0 (2016).

Resultados y discusión

Entre los índices de reproducción, la natalidad y la distribución de la parición en el año, tienen una marcada influencia en la producción y la eficiencia de los sistemas lecheros, particularmente cuando por una estrategia inducida de partos o por el azar se produce una concentración de parición en los meses de abril-junio (Soto et al., 2017).

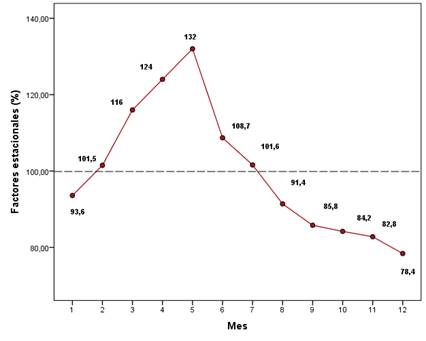

Los resultados de la serie completa (1982-2017) para la estacionalidad de los nacimientos mostraron resultados positivos en el periodo de febrero y julio, con máximos valores en los meses de abril y mayo y el mínimo en diciembre (Fig. 1).

Estos resultados muestran coincidencias con Bertot (2007), el cual informó que desde la década de los 80 en los triángulos lecheros de Camagüey ha existido un patrón de comportamiento estacional de los nacimientos, con incremento desde el mes de marzo hasta julio, con pico en mayo.

Curbelo et al. (2014) encontraron marcado efecto estacional sobre los rendimientos productivos en fincas de Ciego de Ávila, cuando los nacimientos ocurrieron entre el 76-86 % en el periodo de abril-agosto. Dentro de este periodo, Soto, Uña y Machado (2018), en estudios realizados en fincas del sector privado de la provincia de Ciego de Ávila, informaron que las mayores concentraciones de nacimientos en los meses de abril-mayo posteriormente influyeron positivamente en el comportamiento de la producción de leche, aun cuando los índices de natalidad no eran altos. Precisamente, la estacionalidad de los nacimientos cobrar mayor relevancia en estas circunstancias, teniendo en cuenta lo informado por Martínez et al. (2015) acerca de que los problemas reproductivos son una de las causas que perjudican la eficiencia en la producción de leche en estas fincas, donde los rebaños no llegan al 85 % de la natalidad.

Adicionalmente, llama la atención de manera significativa que en todas las etapas coinciden estos dos meses como los de mejor comportamiento, pero resulta notable la amplitud progresiva del periodo máximos valores hacia la última etapa (Tabla 1), en la que se observó un desplazamiento hacia febrero, reflejo del incremento de la tenencia del ganado en el sector cooperativo y campesino ocurrido a partir del año 2008 que trajo aparejado la disminución en el tamaño de los rebaños, pero una mejor base alimentaria.

Tabla 1 Factores estacionales para los nacimientos en cuatro etapas

| Período (mes) | Etapas | |||

|---|---|---|---|---|

| 1982-1990 | 1991-1999 | 2000-2008 | 2009-2017 | |

| 1 | 91,4 | 100,5 | 93,2 | 86,1 |

| 2 | 89,9 | 100,7 | 87,0 | 132,3 |

| 3 | 101,3 | 116,6 | 113,6 | 131,7 |

| 4 | 115,4 | 129,1 | 134,1 | 108,5 |

| 5 | 118,2 | 121,0 | 156,0 | 140,3 |

| 6 | 105,1 | 103,5 | 119,2 | 120,6 |

| 7 | 103,6 | 91,0 | 103,8 | 106,1 |

| 8 | 103,3 | 86,3 | 87,8 | 87,8 |

| 9 | 102,4 | 85,4 | 79,2 | 79,4 |

| 10 | 92,2 | 86,3 | 72,3 | 71,7 |

| 11 | 90,9 | 93,5 | 74,2 | 69,0 |

| 12 | 86,1 | 86,2 | 79,6 | 66,3 |

No obstante, la particularidad de la etapa 2009-2017, estos resultados confirman la existencia de un patrón de comportamiento estacional para los nacimientos reportado en un estudio previo (Bertot, 2007) con series de menor duración (1982-2005) en la misma zona.

Trabajos posteriores evidenciaron las ventajas de utilizar ese comportamiento en sistemas lecheros durante cortos períodos de tiempo, por ejemplo, Guevara et al. (2010a) obtuvieron mejor respuesta en la producción de leche y sus componentes al concentrar hasta el 60 % de los partos en las primeras seis semanas del período lluvioso, que se extiende en Cuba entre los meses de mayo y octubre. Varios resultados indican las ventajas de concentrar los partos en el período abril-agosto, para mejorar la eficiencia en la producción de leche (Loyola Oriyés et al., 2010; Soto et al., 2010) y de los indicadores bioeconómicos en general al hacer coincidir los picos productivos con la mayor disponibilidad de forraje (Guevara et al., 2012; del Risco et al., 2013; Soto et al., 2014) debido a mejor aprovechamiento del pastizal en su etapa de mayor crecimiento.

Para explotar las posibilidades que brinda la estacionalidad sobre el comportamiento reproductivo de los rebaños en el trópico, es necesario alcanzar intervalos entre partos anuales lo que exige trabajar con esos patrones, que han surgido de manera espontánea, de forma integrada con la alimentación, entérminos del incremento en la disponibilidad y aprovechamiento del forraje y de la eficiencia del uso del concentrado alimentario (Guevara et al., 2010b), la reproducción, particularmente con las hembras detectadas en estro que es la variable con mayor impacto (Bertot et al., 2011) y otros factores, dada la naturaleza multifactorial de las influencias en la reproducción (Walsh, Williams y Evans, 2011).

Cuando no se conjuga la alimentación con el manejo zootécnico-veterinario los resultados serán afectados, en un estudio realizado en diez fincas del sector privado de Ciego de Ávila (Soto et al., 2018), se observó una marcada estacionalidad para los nacimientos en el periodo comprendido entre mediados del mes de julio e inicios de septiembre, pero con insuficiente disponibilidad de pastos y forrajes en relación con la carga animal, situación que determinó balances forrajeros negativos y, conjuntamente con el inadecuado manejo de la reproducción, entre otros factores, limitó la eficiencia de los indicadores bioproductivos y financieros.

Los resultados expuestos indican la posibilidad de aprovechar estratégicamente los patrones de estacionalidad que han surgido de manera espontánea y lograr una distribución de partos en correspondencia con la mayor disponibilidad de forraje, según Loyola Oriyés et al. (2015), para establecer el momento óptimo de intensificar la parición los elementos determinantes son la producción total de leche y el promedio de litros por vaca por día.

No obstante, para alcanzar la regularidad de los ciclos reproductivos en estos sistemas con patrones de comportamiento estacional, deben considerarse de conjunto el periodo de transición de la vaca, la atención al ternero en sus etapas de pre rumiante y rumiante (Álvarez, Hernández y Blanco, 2015), los aspectos sociales que afectan a los técnicos inseminadores y personal que trabaja en la ganadería (Horrach et al., 2017) y los efectos negativos del número de focos de enfermedades infecciosas y parasitarias en el estado reproductivo del rebaño (Leal Labrada et al., 2018).

Conclusiones

La estacionalidad de los nacimientos en el periodo de febrero y julio, con máximos valores en los meses de abril y mayo, reafirma la tendencia de la vaca lechera en Camagüey a hacer coincidir su comportamiento biológico con la época de mayor disponibilidad de pastos y, en este sentido, la factibilidad de manejar estratégicamente los rebaños independientemente de los cambios organizativos ocurridos en la agricultura cubana.

Agradecimientos

Agradecemos la colaboración de Omar Navarro, especialista de la delegación Provincial del Ministerio de la Agricultura en Camagüey.