INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido en una oportunidad para acceder a contenidos y reforzar conocimientos de forma rápida y veraz en el mundo globalizado.1 En este sentido, las plataformas informáticas y los software interactivos representan una estrategia de transmisión de conocimientos en salud que permite el acceso de las comunidades a la información; logra el acercamiento de los profesionales de la salud y la realización de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Dentro de los temas de interés general en salud se encuentran los relacionados con la salud sexual y reproductiva, los cuales son un eje fundamental de las políticas en todo el mundo y compromiso de los gobiernos. Esto se hace evidente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible2 y en Colombia en el Plan Nacional de Salud Pública,3 la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva4 y en las políticas distritales, como objetivo de fortalecimiento para las poblaciones.5

En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación para la Prevención de Embarazos en adolescentes insta a incluir las TIC en los temas de la salud sexual y reproductiva con el fin de “influir en el comportamiento y favorecer el autocuidado, el aprendizaje y evaluar la percepción en el cambio de actitudes y comportamientos, donde se permite la participación juvenil para contribuir a promover la sexualidad saludable, equidad entre géneros y prevenir el VIH”.6 Asimismo, promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, reducir los factores de vulnerabilidad, los comportamientos de riesgo y estimular los factores protectores son lineamientos esenciales para influir en la salud sexual de la población.

Se encuentra, además, que la segunda causa de abandono escolar de las mujeres entre los 13 a 24 años en Colombia es el embarazo; y la primera es la falta de recursos económicos para pagar la matrícula.7 La tasa de fecundidad en adolescentes entre los 15 y 19 años en el país es de 83 nacimientos por cada 1 000 jóvenes entre los años 2006 y 2015.8Dentro de las causas atribuibles se identifica la desigualdad económica y educativa, la falta de acceso a la educación sexual y -en el caso de los adolescentes y jóvenes- la elección de la no utilización de métodos de planificación y protección como el condón,9 lo cual llama la atención como factor relevante para ser fortalecido en las campañas de prevención del embarazo en esta población.

Sin embargo, la problemática trasciende del embarazo hacia la prevalencia de infecciones de transmisión sexual (ITS). En Colombia se reporta un promedio anual de 98 423 casos, de los cuales el 23 % son de tipo ulcerativo (lesiones abiertas de la piel y mucosas) como la sífilis, el herpes genital y el cancroide, lo que aumenta la probabilidad de transmisión de VIH10 y muestra la necesidad de fortalecer la educación en este aspecto. Asimismo, según la Encuesta de Comportamientos y Factores de riesgo en niñas, niños y adolescentes escolarizados, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2016, en las ciudades de Bogotá, Cali y Cartagena, el 25,5 % de los participantes entre 6 y 13 años de edad informaron haber tenido relaciones sexuales. El 30,6 % del total de hombres y el 20,5 % del total de mujeres reportaron haber iniciado su vida sexual,11 situación que no dista de lo reportado en adolescentes y jóvenes de las Instituciones de Educación Superior (IES) del país.5,12 Es importante aclarar que en la legislación colombiana, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),13 el adolescente es la persona entre 12 y 18 años de edad, mientras que el joven es la persona entre los “14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía”.14

Considerando todo lo anterior, es fundamental para los adolescentes y jóvenes fortalecer sus conocimientos en torno a temas de salud sexual y reproductiva, que contribuyan en la toma de decisiones protectoras sobre su salud, su sexualidad y su vida. En este sentido, es responsabilidad de los profesionales de la salud, educadores e instituciones educativas brindar educación alrededor de estos temas, buscando estrategias efectivas basadas en las necesidades de esta población. Las TIC pueden ser una opción para dar cumplimiento a este propósito y llegar con educación de calidad a jóvenes y adolescentes en aspectos de salud sexual y reproductiva, teniendo en cuenta que las tecnologías son un medio de uso cotidiano entre los jóvenes y que puede resultarles atractivo y accesible.

Desde esta perspectiva, es necesario desarrollar e implementar herramientas tecnológicas virtuales por parte de los profesionales de la salud, con el apoyo de otras áreas del conocimiento que den cumplimiento a la necesidad educativa existente entre jóvenes y adolescentes. Fue con esta idea que surgió el kiosco virtual interactivo, un mueble moderno y versátil dotado de un computador multimedia y un software interactivo, que permite a los estudiantes universitarios acceder a información sobre temáticas de salud sexual y reproductiva, confiable y a su alcance, ubicado en sitios estratégicos de la Universidad, con un fin educativo en salud.

La utilidad pedagógica de la herramienta se fundamenta en la accesibilidad (diseño externo y presentación), contenido y la interacción y navegación, 15 elementos en los que se soportó la presente investigación. A los anteriores, se sumó la usabilidad de la herramienta en la población, la cual se considera desde la estética y la consistencia.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue evaluar la utilidad pedagógica (aceptabilidad, accesibilidad y satisfacción) del prototipo módulo “kiosco para consulta en temáticas de salud sexual y reproductiva en una población universitaria”.

MÉTODOS

Se realizó una investigación cuantitativa, descriptiva y de corte transversal. La investigación se desarrolló en 2 fases durante los meses de julio de 2012 y marzo de 2015. La primera consistió en el diseño del prototipo tipo kiosko (que abordó el diseño del prototipo, la prueba de la batería, la ubicación, la aceptabilidad y el diseño de los contenidos y módulos). La segunda fase evaluó la utilidad pedagógica (en el que se determinó la motivación hacia la consulta, la ubicación y la accesibilidad, el diseño externo y la presentación, el contenido y la interacción y navegación).

Los criterios de utilidad pedagógica tenidos en cuenta en la evaluación del prototipo se basaron en los referenciados por Martínez:16

Riqueza: hace referencia al volumen de información incluida en el material, es decir, explica las diferentes formas en las que se puede ofrecer medios para poder acceder a dicha información o dicho material pedagógico.

Completitud: evalúa si el contenido que se encuentra en el prototipo es suficiente y adecuado; además, si este contenido alcanza el nivel educativo de cada uno de los tipos de usuarios que acceden a esta.

Motivación: se busca el fácil uso del material por parte de quienes los consultan, para que esta sea agradable y la persona pueda dar una opinión sobre qué tan útil fue la información al acceder a ella.

Hipertexto: se encarga de detectar problemas de estructura del material pedagógico.

Autonomía: busca que la interacción que tiene la persona con el material sea apropiada, para evitar que la persona se desoriente a la hora de hacer uso de este, y brindar una fácil navegación.

Flexibilidad: se determina con la facilidad que tiene la persona al acceder al material teniendo en cuenta el diseño y la presentación.

La población seleccionada para este estudio estuvo integrada por estudiantes de pregrado de una institución de Educación Superior (IES) en la ciudad de Bogotá. Participaron un total de 126 estudiantes de pregrado (30 fase 1 y 96 fase 2) seleccionados a través de un muestreo no probabilístico a conveniencia. Los criterios de inclusión fueron: estudiantes de pregrado que hayan consultado la herramienta kiosko virtual, adolescentes y adultos jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 28 años. Los criterios de exclusión fueron: estudiantes de posgrado, estudiantes del Colegio Bilingüe y población móvil visitante de la universidad.

Para la fase 1 de la investigación se construyeron 2 encuestas. La primera, para determinar la ubicación ideal y precisa del prototipo tipo kiosco virtual en la Universidad, en la cual participaron 30 estudiantes de diferentes facultades. En un segundo momento, se aplicó la segunda encuesta de esta fase para establecer la aceptabilidad del diseño y contenidos de los módulos del prototipo tipo kiosko, en la que de los 30 estudiantes se obtuvo respuesta de 16, pertenecientes al primer semestre de la Facultad de Enfermería.

Para la fase 2 de la investigación, con una muestra de 96 estudiantes de diferentes facultades de la Universidad, se construyó un cuestionario tipo Likert y de preguntas abiertas que incluyó las siguientes 6 categorías: caracterización sociodemográfica, motivación hacia la consulta, ubicación y accesibilidad, diseño externo y presentación, contenido e interacción, y navegación. Este cuestionario fue evaluado por cuatro profesores expertos en la temática, previa a su aplicación. La recolección de la información se realizó por estudiantes de la Facultad de Enfermería, quienes participaron como auxiliares de la investigación.

Los datos fueron digitalizados en una matriz elaborada en Excel versión 2013 y procesados con la ayuda de estadísticas descriptivas, como frecuencias absolutas, porcentajes, desviaciones estándar y valores máximos y mínimos, usando el software SPSS versión 23, licenciado por la IES donde se realizó el estudio.

Respecto a los aspectos éticos de la investigación, se considera que el estudio es de riesgo mínimo de acuerdo con lo establecido en la Resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 emitida por el Ministerio de Salud de Colombia, la cual contempla lo establecido en normas internacionales. La decisión de los participantes fue voluntaria y podían retirarse en cualquier momento si así lo consideraban. Se tuvo en cuenta el consentimiento informado; la información tuvo manejo confidencial y se contó con el aval del Comité de Investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad El Bosque.

RESULTADOS

Fases de la investigación

Fase 1. Diseño del prototipo tipo kiosko: diseño, prueba de la batería y ubicación del prototipo tipo kiosko virtual

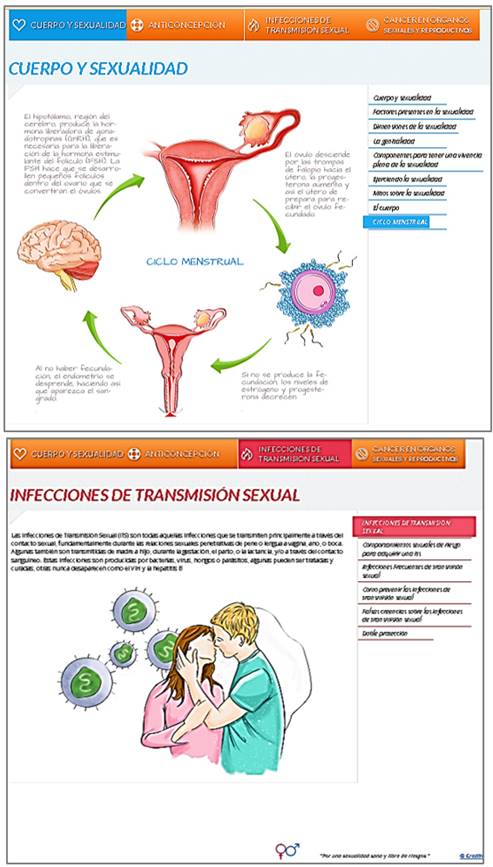

Por medio de un trabajo colaborativo entre áreas y facultades como: Enfermería, Ingeniería Electrónica, Artes y el Centro de Diseño, se realizó la planeación y la prueba del prototipo tipo kiosko (Fig. 1) con una batería con módulos de hardware, la interfaz gráfica de usuario (Fig. 2), el entorno virtual y la información en salud sexual y reproductiva.

Posteriormente, con el fin de identificar los puntos estratégicos dentro de la Universidad para situar el kiosco virtual -que debía contar como mínimo con buena iluminación, espacio suficiente, tomas de corriente eléctrica cercanas y alto flujo de estudiantes en diferentes horarios- se realizó una encuesta a 30 estudiantes de diferentes facultades. Con esto se determinó que la ubicación óptima podría ser en Bienestar Universitario, el cual cuenta además con profesionales y personal que brinda asesoría a estudiantes en este programa.

Aceptabilidad del diseño y contenidos de los módulos del prototipo tipo kiosko

Para determinar la aceptabilidad de los módulos del kiosko se realizó una encuesta a 16 estudiantes de la Facultad de Enfermería de primer semestre, a quienes se les presentó los contenidos de cada módulo. Los resultados arrojaron que 15 de los estudiantes estuvieron de acuerdo con el diseño general de los módulos (claridad, organización, colores y gráficos), así como con la pertenencia de la información a las necesidades personales (contenido y lenguaje concreto). Por otro lado, 5 estudiantes estuvieron interesados en los temas sobre cuerpo y sexualidad, así como sobre prevención de cáncer de órganos, y 4 de ellos por los temas de infecciones de transmisión sexual y regulación de la fecundidad. Asimismo, dentro de las sugerencias se mencionaron: añadir imágenes 3 D, aumentar la calidad de los videos, disminuir la cantidad de letra en algunos apartes, presentar qué es un kiosko virtual, entre otros. Toda esta información sirvió para efectuar ajustes en el diseño y contenidos.

Fase 2: evaluación de la utilidad pedagógica

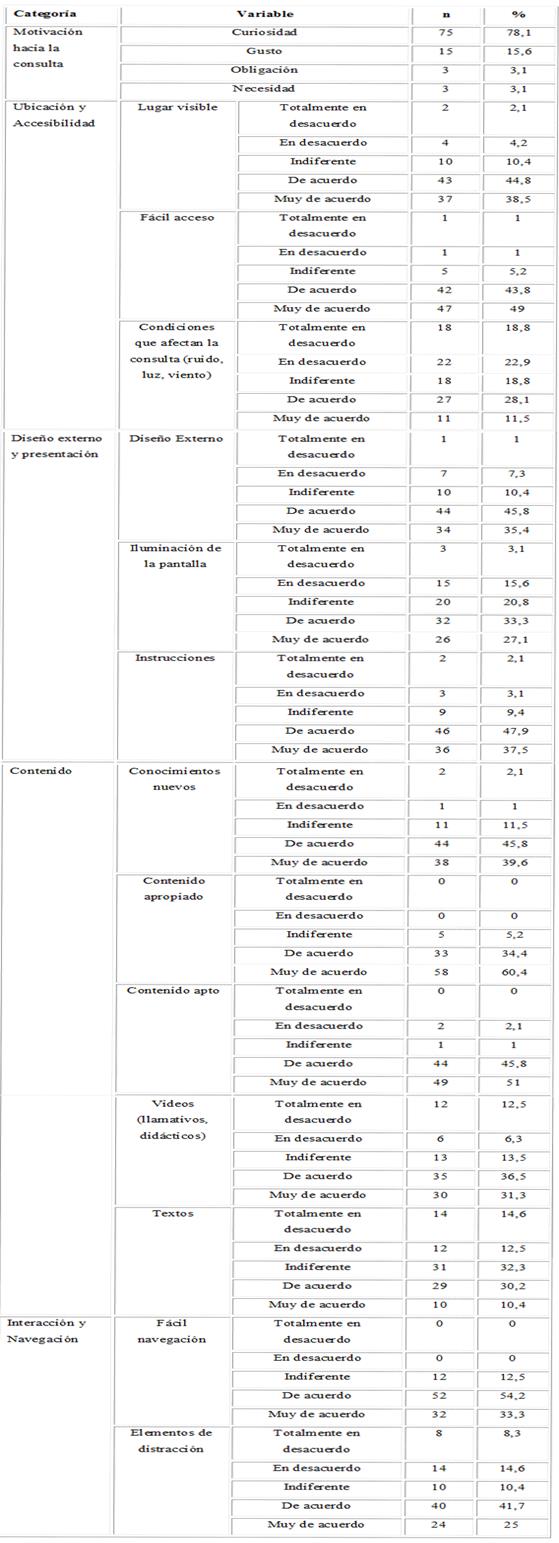

Para la evaluación de la utilidad pedagógica se aplicó un cuestionario tipo Likert y de preguntas abiertas a 96 estudiantes, en el que se determinaron 6 categorías: caracterización sociodemográfica, motivación hacia la consulta, ubicación y accesibilidad, diseño externo y presentación, contenido y, por último, interacción y navegación (tablas 1, 2 y 3).

Tabla 1- Caracterización de jóvenes y adolescentes participantes

*Valores mínimos y máximos de edad.

**Media.

***Desviación estándar.

Tabla 2- Promedio de consultas, tiempos y temáticas consultadas en el prototipo tipo kiosco virtual por participantes

* Min: Valor mínimo.

** Max: Valor máximo.

*** Ø: Media.

**** DE: Desviación estándar.

Los resultados presentados muestran los beneficios de las intervenciones de tele-educación orientadas al fortalecimiento de prácticas seguras para el desarrollo de una sexualidad responsable en la población adolescente y joven universitaria de la IES en sus diferentes componentes.

El prototipo kiosco fue una herramienta que permitió a los estudiantes acceder de manera práctica, rápida y didáctica a las temáticas de salud sexual y reproductiva. La efectividad de las estrategias de motivación y promoción utilizadas durante la realización del estudio contribuyó de manera positiva a su utilización por parte de los estudiantes. En un período de 10 meses se realizaron 639 consultas, con un tiempo promedio de consulta en los módulos temáticos de 15,8 minutos.

En este sentido, las consultas realizadas por los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 21 años en el presente estudio se caracterizan por ser rápidas en su mayoría; por tener variabilidad en la consulta por los diferentes semestres (el 61,5 % de la población que consultó se encontraba cursando semestres superiores a séptimo semestre); y en su mayoría por ser originadas por jóvenes del sexo femenino (74 %). Este último hallazgo se relaciona con estudios sobre la temática en el área de la salud sexual y reproductiva, en los cuales son las mujeres quienes más consultan y buscan información sobre su salud.

Las principales temáticas de interés en la consulta del módulo tipo kiosco fueron el cuerpo y la sexualidad, la regulación de la fecundidad y las infecciones de transmisión sexual. Este hallazgo guarda coherencia con otros estudios que evidencian necesidades de aprendizaje similares, como el de Rodríguez, quien encontró temáticas de interés como: información sobre sexualidad y reproducción, alertas sobre el riesgo del embarazo y las ITS en la adolescencia.17 También el estudio de Benavides y Alfaro,18 quien evidenció las temáticas de prevención de ITS y las posiciones durante el coito; el inicio de las relaciones sexuales y el aborto.

Los contenidos en sus diferentes categorías fueron evaluados como muy de acuerdo y de acuerdo, y se considera que la interacción y la navegabilidad fue fácil y evaluada como de acuerdo en el (54,2 %) de los adolescentes y jóvenes. En este mismo aparte, el (41,7 %) de los participantes hicieron una referencia negativa en las condiciones del ambiente que afectan la consulta, como son el ruido, la luz y el viento. Esto evidencia que los criterios de utilidad pedagógica del prototipo propuestos por Martínez,16 se mantuvieron en esta propuesta y que deben tenerse en cuenta los elementos de ruido, luz y viento para facilitar la consulta en la IES.

En el componente de aceptabilidad del prototipo, los ítems con mayores puntuaciones positivas fueron el diseño externo (81,2 %) y las instrucciones de uso (85,4 %). Y respecto a los contenidos, las mayores evaluaciones se dieron en los apartes de contenido apropiados (94,8 %) y aporte a nuevos conocimientos (85,4 %). Como oportunidades de mejora en este aparte, se identificaron aspectos de la interfaz gráfica como la iluminación y el sonido del kiosko, así como unos elementos distractores que se desplegaron por la aplicación durante la navegación.

Estos hallazgos guardan relación con la revisión de Bailey y otros autores,19 donde se incluyeron 15 ensayos aleatorios controlados, que mostraron que intervenciones electrónicas tienen un efecto moderado en la mejoría del conocimiento acerca de la salud sexual en comparación con intervenciones mínimas como la "práctica habitual" o un folleto. También se evidenció un efecto mínimo sobre la actividad sexual más segura, sobre las intenciones de una actividad sexual más segura y sobre el comportamiento sexual (como el uso de preservativos para el coito). Se evidenció, además, que las intervenciones electrónicas parecen mejores que las intervenciones directas para mejorar el conocimiento de la salud sexual, pero no hubo datos suficientes para analizar otras medidas de resultado.19 Este hallazgo muestra la necesidad de seguir fortaleciendo esta estrategia educativa y de ponerla a prueba con diseños más robustos que determinen el efecto del uso del prototipo tipo kiosco sobre los conocimientos, motivación y utilidad pedagógica. Sin embargo, se establece que la metodología con el uso de las TIC contribuye a dar respuesta a los aspectos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en los temas de salud sexual y reproductiva.

CONCLUSIONES

La adolescencia es un período del desarrollo humano en el cual se producen cambios significativos que involucran aspectos biopsicosociales, lo que implica la necesidad de formación y educación en áreas como la sexualidad, para mejorar la salud y la calidad de vida, utilizando estrategias pedagógicas como las mostradas con el uso del kiosco, que facilitaron la accesibilidad y llamaron la atención por aportar información de interés y aplicabilidad por adolescentes y jóvenes.

La experiencia en el diseño del prototipo tipo kiosco representó un reto para los profesionales de enfermería e ingeniería, en términos de generar una herramienta interactiva virtual, de fácil acceso para la población que mostrara ser didáctica, novedosa y al mismo tiempo pudiera brindar información de interés a los adolescentes y jóvenes de la institución universitaria. Desde la utilidad pedagógica del prototipo tipo kiosko, en general fue bien evaluado desde los componentes de aceptabilidad, accesibilidad y satisfacción. Se identificó que la mayor motivación a consultar es la curiosidad, seguido por el gusto. La visibilidad y la accesibilidad fueron evaluadas como adecuadas.

Los componentes con referencia negativa fueron las condiciones del ambiente que afectan la consulta como son el ruido, la luz y el viento.

Las temáticas de mayor interés entre los jóvenes participantes en su orden fueron: el cuerpo y la sexualidad, regulación de la fecundidad, infecciones de transmisión sexual, cáncer en los órganos sexuales. Por otro lado, las temáticas de menor interés en su orden fueron: el ciclo menstrual y anticonceptivos permanentes.

El kiosco virtual es una tecnología que puede ser utilizada para la educación de la población universitaria con temáticas diversas en salud y que tiene el potencial de contribuir con aspectos de la promoción de la salud de estos colectivos.

Se requiere el desarrollo de nuevas intervenciones educativas en enfermería que sean susceptibles de ser utilizadas en el kiosco virtual, para facilitar el aprendizaje de temáticas en salud sexual, salud reproductiva, derechos sexuales y derechos reproductivos en la población universitaria, considerando no solo el acceso para los usuarios a contenidos seguros, sino también por la privacidad que esta tecnología ofrece a sus usuarios.

La educación en salud de la población adolescente y joven es un reto en todos los sistemas de salud, y en este sentido el acercamiento a tecnologías de uso cotidiano para esta población (como son las TIC), representan una alternativa que debe ser desarrollada en el futuro para fortalecer las habilidades y capacidades, modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar el impacto en la salud pública e individual de la población adolescente y joven del país.

Aun cuando hemos comprobado las virtudes del sistema tipo kiosco, el trabajo no termina allí, por cuanto la innovación tecnológica nos permite contar con nuevas herramientas para mejorar y actualizar este proyecto. Esta idea innovadora del kiosco virtual tiene el potencial de ser utilizada en los municipios más apartados del país con acceso a Internet, para que tengan acceso a información y educación en temas de salud de calidad que contribuyan a fortalecer la calidad de vida de las poblaciones. Asimismo, con el actual desarrollo de las aplicaciones “app”, este sistema se puede armonizar y ser utilizado de manera guiada en celulares o tabletas. Lo anterior abre nuevas posibilidades de evolución, basadas en la idea original planteada en el presente proyecto.