Introducción

Las universidades tienen como misión ofrecer una formación integral a sus estudiantes mediante el desarrollo de tres pilares fundamentales: la docencia, la investigación y la vocación de servicio a la sociedad. El conocimiento del método científico resulta imprescindible en la formación de los profesionales de la salud, que se sustenta en la medicina basada en evidencias, lo que permite que los pacientes reciban el tratamiento más actualizado y pertinente para su afección.1,2,3) Si bien en las universidades se imparten principios básicos de metodología de la investigación, hay un grupo minoritario de estudiantes que desea profundizar sus conocimientos para aplicarlos en la práctica asistencial o en la realización de trabajos de investigación, entre otros aspectos.4

En América Latina y el Caribe, a pesar de que en los últimos años la producción científica estudiantil ha ido en aumento, sigue siendo baja, en comparación a otros países fuera de la región. Perú es el país que más resultados de investigación ha reportado sobre esta temática, al comunicar acerca la producción científica y la percepción de la investigación,5 las actitudes hacia esta,6 los factores que contribuyen en la producción científica,7 las competencias investigativas,8) la sustentación y publicación de tesis universitarias,9 entre otros.

En Cuba, específicamente, existen varias oportunidades para hacer ciencia desde el pregrado, pues cada año se desarrollan jornadas científicas, donde los estudiantes comparten y enriquecen sus investigaciones, las cuales responden a los problemas de salud más apremiantes.2) En este sentido, es un deber básico la publicación de las investigaciones que puedan ser relevantes y útiles para otros estudiantes o profesionales, a la vez que constituye el último eslabón del trabajo científico, lo que permite la comunicación y la socialización de los resultados del proceso investigativo.1,4

Si bien es cierto que la investigación y la comunicación de sus resultados, por medio de artículos en revistas científicas, son procesos indivisibles, denominados producción científica, un número considerable de estudiantes cubanos desconocen la existencia de revistas destinadas a tal fin, así como las vías para acceder a estas y enviar sus propuestas de publicación. Esto ha propiciado que un porcentaje elevado de las investigaciones que anualmente se presentan en los eventos científicos estudiantiles nunca se publiquen, lo cual limita su utilidad, generalización, reproducción e impacto.10

Existen factores socioeducativos que influyen en la producción científica, entre los cuales se destacan la carga de estudios, la tenencia de tutores, la participación en eventos científicos, la obtención de premios y la pertenencia a algún proyecto de investigación.5,10) Las universidades deben investigar dichos factores y así trazar estrategias que posibiliten incrementar la producción científica estudiantil. De ahí que el objetivo de este estudio fue determinar los factores asociados a la publicación científica en estudiantes de Estomatología de siete universidades cubanas.

Métodos

Estudio multicéntrico, observacional, transversal y analítico de datos secundarios. La población estuvo constituida por los estudiantes de Estomatología de todos los años del curso académico 2019-2020 (n = 1808), procedentes de siete universidades cubanas: Pinar del Río (UCMPRI), Sancti Spíritus (UCMSSP), Villa Clara (UCMVCL), Ciego de Ávila (UCMCAV), Camagüey (UCMCMG), Granma (UCMGRM) y Santiago de Cuba (UCMSCU). La muestra (n = 738; 40,8 %) se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico e intencional. Al ser un análisis de datos secundarios, se calculó la potencia estadística de los cruces de variables, siendo en casi todos mayores al 94 %; solo en el caso de tener tutor fue muy baja (6 %). Se incluyeron a los estudiantes de todos los años que aceptaron participar. Se excluyeron a los que no asistieron a clases o prácticas asistenciales en los días de aplicación de la encuesta. Como criterio de salida se consideró la no respuesta a la pregunta principal del estudio; situación que no se presentó.

La investigación primaria utilizó una escala validada por Corrales-Reyes y otros,11 diseñada para recolectar información sobre el interés hacia la investigación en el pregrado y conformada por diez ítems que evaluaron aspectos sobre la redacción y publicación científicas, la participación en eventos y el interés por realizar en el futuro una labor vinculada a la investigación.12

La variable dependiente indagó sobre la publicación de artículos en revistas científicas (sí/no), la cual se construyó utilizando la respuesta a la pregunta: ¿ha publicado usted artículos en revistas científicas? Las variables de respuesta o independientes fueron: la edad, el sexo, el año académico, la universidad, la tenencia de tutor, el haber estudiado una carrera previamente, así como, la participación en cursos extracurriculares de investigación, proyectos investigativos, eventos científicos y la obtención de premios en estos.

Se coordinó con los docentes de cada aula o prácticas asistenciales un espacio de tiempo de 10 minutos aproximadamente para el llenado del instrumento. Los encuestadores solo respondieron consultas relacionadas con la tipología y forma de la escala; con lo que se evitó sesgar los resultados con opiniones o respuestas a los ítems. Se creó una base de datos en Microsoft Excel (versión 2019 para Windows), en la cual se efectuó el control de calidad.

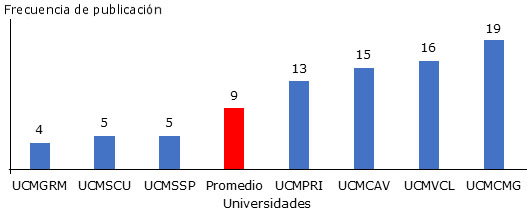

Para el análisis de datos se construyó la primera tabla con la frecuencia/porcentaje y mediana/rangos intercuartílicos de las variables categóricas y cuantitativas, respectivamente; además, se obtuvieron los valores p con la prueba de suma de rangos (para la edad) y ji al cuadrado (para los demás cruces). Para la tabla 2 se obtuvo la mediana, rango intercuartílico, valores mínimo y máximo. Para la figura 1 se obtuvo la frecuencia relativa de publicación de cada universidad. Para la última tabla se obtuvieron las razones de prevalencia, intervalos de confianza al 95 % y valores p; para ello se utilizó el software estadístico SPSS versión 25.0 y se emplearon los modelos lineales generalizados (familia Poisson, función de enlace log, modelos para varianzas robustas y con ajuste de la universidad de estudio).

El proyecto de investigación fue aprobado por el Comité de Ética y el Consejo Científico de la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo, perteneciente a la UCMGRM. Las autoridades de las diferentes universidades fueron contactadas para obtener la aprobación para realizar el estudio. A los estudiantes se les explicaron todos los aspectos de la investigación y se solicitó la firma del consentimiento informado para participar. En todo momento se respetó los aspectos de la Declaración de Helsinki para la investigación en seres humanos.13

Resultados

En los 738 encuestados el promedio de edad fue de 21,7 ± 1,7 años y los valores mínimo y máximo fueron 18 y 29, respectivamente. La distribución de los alumnos por universidades es la siguiente: UCMGRM (n = 226; 30,6 %), UCMSCU (n = 151; 20,5 %), UCMCMG (n = 148; 20,1 %), UCMPRI (n = 82; 11,1 %), UCMSSP (n = 55; 7,5 %), UCMVCL (n = 50; 6,8 %) y UCMCAV (n = 26; 3,5 %). El 9,3 % (n = 69) de los estudiantes declaró haber publicado al menos un artículo científico. Las mujeres resultaron ser las que más publicaron (11 % versus el 6 % de los hombres, p = 0,007); así como, aquellos alumnos que tenían tutor (p < 0,001), habían realizado cursos extracurriculares de investigación (p < 0,001), participado en proyectos de investigación (p < 0,001) o en eventos científicos (p <0,001) y obtenido premios en estos (p < 0,001) (tabla 1).

Tabla 1 Características de los estudiantes, según la publicación de artículos científicos

| No | Sí | ||

|---|---|---|---|

| Sexo | |||

| Femenino | 417 (88,7) | 53 (11,3) | |

| Masculino | 252 (94,0) | 16 (6,0) | 0,017 |

|

|

22 (21-23) | 22 (20-22) | 0,652 |

| Primero | 69 (94,5) | 4 (5,5) | |

| Segundo | 112 (94,9) | 6 (5,1) | |

| Tercero | 121 (89,0) | 15 (11,0) | |

| Cuarto | 176 (92,2) | 15 (7,8) | |

| Quinto | 191 (86,8) | 29 (13,2) | 0,072 |

| No | 355 (96,5) | 13 (3,5) | |

| Sí | 314 (84,9) | 56 (15,1) | < 0,001 |

| No | 597 (90,7) | 61 (9,3) | |

| Sí | 72 (90,0) | 8 (10,0) | 0,832 |

| No | 525 (93,8) | 35 (6,2) | |

| Sí | 144 (80,9) | 34 (19,1) | < 0,001 |

| No | 509 (96,2) | 20 (3,8) | |

| Sí | 160 (76,6) | 49 (23,4) | < 0,001 |

| No | 413 (98,1) | 8 (1,9) | |

| Sí | 256 (80,8) | 61 (19,2) | < 0,001 |

| No | 522 (97,8) | 12 (2,2) | |

| Sí | 147 (72,1) | 57 (27,9) | < 0,001 |

Nota al pie: Los valores p se obtuvieron con la prueba de suma de rangos (para la edad) y ji al cuadrado (para los demás cruces). Los valores descriptivos de la edad muestran la mediana y rangos intercuartílicos.

Fuente: Elaboración propia.

Las medianas obtenidas de participación en cursos, en proyectos y de haber ganado premios fue de 2 (con rangos intercuartílicos de 1-4, 1-3 y 1-5, respectivamente). En cambio, se obtuvo una mediana mayor en la participación en eventos científicos (rango intercuartílico: 2-5) y menor la de publicaciones científicas (rango intercuartílico: 1-2). (tabla 2).

Tabla 2 Características de los estudiantes, según el haber publicado artículos científicos

| Cursos de investigación | 2 | 1-4 | 0 | 25 |

| Participación en proyectos | 2 | 1-3 | 1 | 20 |

| Participación en eventos científicos | 3 | 2-5 | 1 | 30 |

| Haber ganado premios | 2 | 1-5 | 1 | 31 |

| Publicaciones científicas | 1 | 1-2 | 1 | 12 |

Leyenda: RIC = rango intercuartílico.

Fuente: Elaboración propia.

El promedio de la frecuencia de publicación fue de 9 % entre todas las universidades; el porcentaje más alto fue el de la UCMCMG (19 %) y el más bajo el de la UCMGRM (4 %) (fig.).

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.Fig. Frecuencia relativa de publicación de artículos científicos en las universidades.

Al realizar el análisis bivariado, los factores asociados a la publicación de artículos científicos fueron tener tutor (p = 0,021), haber participado en cursos extracurriculares de investigación (p < 0,001), proyectos de investigación (p < 0,001), eventos científicos (p < 0,001) y haber obtenido premios en ellos (p < 0,001). En el modelo multivariado hubo una mayor frecuencia de publicación de artículos científicos entre los que habían participado en proyectos de investigación (RPa: 1,85; IC 95 %: 1,18-2,88; p = 0,007) y habían obtenido premios (RPa: 5,66; IC 95 %: 2,16-14,85; p < 0,001), ajustado por el tener tutor, haber llevado cursos de investigación, participado en eventos científicos y la universidad donde estudiaban (tabla 3).

Tabla 3 Análisis bivariado y multivariado de los factores asociados a la publicación de artículos científicos.

| Sexo | 0,53 (0,26-1,10) 0,087 | No entró al modelo |

| Edad (años) | 0,95 (0,78-1,16) 0,616 | No entró al modelo |

| Año académico | 1,25 (0,96-1,63) 0,104 | No entró al modelo |

| Tenencia de tutor | 4,28 (1,24-14,81) 0,021 | 1,85 (0,88-3,86) 0,103 |

| Carrera previa | 1,08 (0,46-2,50) 0,860 | No entró al modelo |

| Participación en cursos extracurriculares de investigación | 3,06 (2,12-4,40) < 0,001 | 0,96 (0,56-1,67) 0,893 |

| Participación en proyectos de investigación | 6,20 (3,60-10,68) < 0,001 | 1,85 (1,18-2,88) 0,007 |

| Participación en eventos científicos | 10,13 (2,92-35,10) < 0,001 | 1,50 (0,36-6,18) 0,578 |

| Obtención de premios | 12,43 (4,73-32,67) < 0,001 | 5,66 (2,16-14,85) < 0,001 |

Nota al pie: Las razones de prevalencia (izquierda), intervalos de confianza al 95% (dentro del paréntesis) y valores p (derecha) se obtuvieron con los modelos lineales generalizados (familia Poisson, función de enlace log, modelos para varianzas robustas y con ajuste de la universidad donde estudiaban). La variable edad se tomó en su forma cuantitativa.

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

La integración de la investigación científica en el proceso de formación de los estudiantes se justifica por promover en ellos habilidades cognitivas características del pensamiento divergente y creativo.5 La investigación se erige en un estilo de pensamiento y de acción y, por tanto, no puede ser considerada como una tarea añadida, sino como un modo de actuación profesional en correspondencia con la misión explícita a la cual están llamados los futuros graduados, en aras de enfrentar exitosamente su entorno laboral.14)

La generación de evidencias científicas desde el pregrado estimula la formación de un profesional preparado y actualizado con respecto al ámbito de la publicación, por tanto, sería deseable tener estudiantes con experiencia en este campo. Sin embargo, en este estudio se encontró que solo uno de cada diez alumnos contaba con, al menos, una publicación científica. Esta frecuencia de publicación es muy baja, al considerar las oportunidades que ofrecen las universidades médicas cubanas en materia de investigación y publicación científicas, las cuales cuentan con diversas revistas destinadas a los estudiantes del pregrado. Estos resultados son similares a lo reportado en Perú,7 superiores a lo comunicado en ese mismo país,9,15 pero inferiores a lo encontrado en una investigación realizada en 11 500 estudiantes de Medicina de 40 facultades de diversos países latinoamericanos,16) así como en Colombia,4,17 Perú18) y Cuba.19

Son variadas las causas que determinan la baja frecuencia de publicación encontrada, pero, sin dudas, desempeñan un papel fundamental la carencia de cultura de publicación y la baja importancia que muchos de los editores de las revistas biomédicas les dan a los artículos con autoría estudiantil. Sobre el primer punto es necesario acotar que, si bien en los primeros años del pregrado se imparten contenidos relacionados con la metodología de la investigación, son escasos o nulos, en la mayoría de los casos, los que se relacionan con la redacción y publicación de los resultados de las investigaciones.20

Por otra parte, se tienen suficientes evidencias para respaldar la segunda causa fundamental comentada. Tal es el caso del estudio realizado por Castro-Rodríguez, que describió la producción científica de los artículos con presencia estudiantil en revistas odontológicas peruanas en el período 2010-2017. De un total de 500 artículos, el 9,6 % presentaron autoría estudiantil.21 Este mismo investigador lideró otro estudio para caracterizar la participación de los estudiantes en las revistas odontológicas indizadas en la base de datos SciELO a nivel de América Latina y El Caribe y encontró que, de un total de 8747 artículos, el 2,09 % (n = 183) presentaron participación de estudiantes de Odontología.22Huaraca y otros23 evaluaron ocho revistas médicas peruanas indizadas en SciELO-Perú y encontraron que de 2893 contribuciones originales, 335 (11,6 %) tuvieron, por lo menos, a un estudiante de medicina como parte de la autoría. Corrales-Reyes y otros24) describieron la producción científica estudiantil en las revistas biomédicas indexadas en SciELO-Cuba durante los años 2015 y 2016 y encontraron que, de los 3736 artículos evaluados, 55 (1,47 %) tuvieron participación estudiantil, con una contribución, en su mayoría, como coautores (85,45 %).

Se constató una alta participación en eventos científicos, pero esto no se asoció a la publicación científica. Si bien este resultado contrasta con lo reportado previamente en el Perú,7 es similar a lo encontrado en otras investigaciones cubanas11,25 y puede atribuirse a que los estudiantes perciben la participación en esos mítines científicos como una vía para socializar los resultados de investigación, además de conocer sitios de la geografía nacional, pero lo esencial es que no se visualiza la publicación científica como la etapa final del ciclo investigativo. De esta forma, es necesario implementar estrategias para transformar urgentemente esta situación.

En el modelo bivariado la tenencia de un tutor fue uno de los factores asociados a la publicación científica; sin embargo, en el análisis multivariado no se mantuvo esta asociación. Al abordar la asesoría docente como un factor estimulante o limitante de la producción científica se tienen criterios divididos. Por ejemplo, Montoya y Jiménez26 reportan que la asesoría docente para realizar publicación científica sí es un factor asociado, de modo que los estudiantes con antecedentes de ser asesorados por un docente tienen mayor probabilidad de realizar una publicación científica, frente a los alumnos que no tuvieron dicho antecedente. No obstante, hay que aclarar que, si la asesoría resulta ser mala o poco útil, entonces podría convertirse en una limitación para publicar. Es conocido que existen Centros de Educación Médica Superior donde la pirámide docente está invertida, debido a que el número de publicaciones por parte de los docentes es insuficiente y, al ser esto un requisito para promover a categorías superiores, atenta contra la calidad de la asesoría en el ámbito investigativo.

La participación en proyectos científicos se asoció con una mayor frecuencia de publicación. Ello resulta lógico, pues el ambiente dentro de los proyectos investigativos permite compartir y difundir los propios conocimientos en investigación; así como, colaborar durante el proceso de publicación científica en revistas indizadas, sobre todo si dentro del equipo de investigación se tienen a integrantes con experiencia en los procesos editoriales.7) En el estudio de Mejia y otros16 también se encontró que la cantidad de grupos de investigación en los que participa un estudiante se asocia de manera positiva con el número de investigaciones publicadas. Formar parte de investigaciones, proyectos y redacción de trabajos académicos incrementa la motivación del estudiante a que publique un artículo científico. Se conoce también que aquellos alumnos que durante su pregrado mantuvieron una constante actividad científica continúan con su producción científica al finalizar sus estudios, durante el posgrado.4,7

La obtención de premios en eventos científicos fue otro de los factores asociados a una mayor frecuencia de publicación. Esto puede guardar relación con el hecho de que los estudiantes se sienten motivados al ver los resultados satisfactorios de sus investigaciones, de modo que los premios en los eventos científicos dotan al investigador, desde el pregrado, de un mayor nivel de confianza y autoestima a la hora de seguir investigando y generando evidencias publicables. Además, es lógico que las investigaciones premiadas sean aquellas que poseen mayor calidad, relevancia e impacto, lo cual resulta de interés para los editores y revisores de las revistas biomédicas, de manera que son mayores las posibilidades de publicación.

Antes de concluir es importante abordar las limitaciones del estudio. La principal se relaciona con el tipo de muestreo empleado, que al ser no probabilístico impide generalizar los resultados encontrados; además, la variable relacionada con la tenencia tutor no permitía un adecuado cruce por su baja potencia estadística, por lo que esta debe tomarse solo como exploratoria. Además, no se puede establecer causalidad por el tipo de diseño, como en el caso de los premios obtenidos. No obstante, estos resultados pueden considerarse preliminares y constituir un punto de partida para continuar generando investigaciones sobre el tema. En adición, pueden ser utilizados para diseñar estrategias con la finalidad de estimular la producción científica en el pregrado de Estomatología en Cuba.

Conclusiones

Es muy baja la frecuencia de publicación científica al encontrarse que, aproximadamente, uno de cada diez estudiantes logró publicar. La participación en proyectos y la obtención de premios en eventos científicos fueron los factores asociados a una mayor frecuencia de publicación científica.