INTRODUCCIÓN

Las áreas verdes urbanas (AVU) han sido un elemento constante en las urbes; en un inicio respondieron al interés de ofrecer servicios recreativos al aire libre para los pobladores, siendo espacios con diversos tipos de vegetación. Actualmente, la implementación de estos espacios es parte de un enfoque integral que comprende aspectos sociales, ambientales y económicos. Además, el surgimiento de nuevos modelos de desarrollo urbano durante el siglo XIX, basados en la conservación y protección de la naturaleza, sentó las bases de una planeación urbana sostenible (Martínez-Valdés et al., 2020). Bajo este enfoque, surge el indicador de 9 m2 AV h-1, valor de referencia en diversos textos técnicos y científicos (Pérez-Medina y López-Falfán, 2015).

Las AVU contribuyen de manera importante en la sostenibilidad urbana al proveer servicios ecosistémicos, sin embargo, estas presentan condiciones poco favorables para su establecimiento y conservación dentro de una urbe (Twerd y Banaszak-Cibicka, 2019). La rápida urbanización, falta de planeación urbana y débiles políticas públicas, han originado AVU fragmentadas y de tamaño inadecuado que resultan incapaces de proveer servicios ecosistémicos en cantidad y calidad, y en algunos casos se vuelven un riesgo para la población (Krajter-Ostoic et al., 2017). Durante el proceso de urbanización se observa la aparición de elementos sub-utilizados, como son los espacios ociosos urbanos (EOU) (Brun et al., 2018). Dichos espacios son dinámicos en espacio y tiempo y son originados por acciones antropogénicas como la construcción o demolición de infraestructura, factores económicos variables de uno o más sectores de la población, así como cambios y adecuaciones en el diseño de la trama urbana (Twerd y Banaszak-Cibicka, 2019).

Los EOU poseen características comunes dentro de las urbes; por ejemplo, suelen ser focos delictivos, son utilizados como basureros, son puntos de reunión de adolescentes, o refugio de fauna local; cuando estos no se ven alterados por la acción del hombre, son en ocasiones reconocidos como lugares con importancia ecológica debido a que albergan una gran diversidad de plantas e insectos (Nejman et al., 2018). Los EOU, al encontrarse influenciados por factores antropogénicos, son considerados suelo urbano (Guilland et al., 2018) e indistintamente de su alteración, representan una alternativa de aprovechamiento para la creación de AVU.

La presente investigación tuvo como objetivo general analizar la conversión de los espacios ociosos urbanos en áreas verdes urbanas en la ciudad de Texcoco, para esto se consideraron los siguientes objetivos específicos: a) ubicar y jerarquizar los espacios ociosos de la ciudad de Texcoco; b) evaluar las características físicas y químicas del suelo urbano en los espacios ociosos, como un factor fundamental en el establecimiento de vegetación; c) estimar el área verde por habitante para la ciudad de Texcoco; y d) establecer la percepción y participación social de la población sobre las AVU. La hipótesis radica en que los EOU presentan diversas características físico-químicas en el suelo que permiten el establecimiento de vegetación, así mismo, el aprovechamiento de los EOU, posibilita incrementar la superficie verde en la ciudad de Texcoco, ya que las personas que visitan las AVU en la ciudad, muestran un interés por hacer uso de los EOU como AVU, siendo una pieza clave en su gestión y mantenimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente estudio se contempló un enfoque cuantitativo a través de varias técnicas de análisis espacial y el uso de análisis estadístico.

Localización del área de estudio

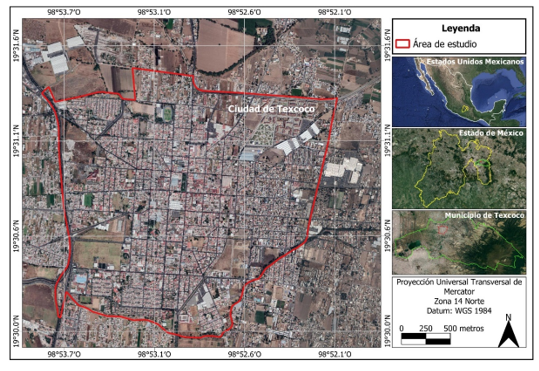

La ciudad de Texcoco se ubica a 23 km al oriente de la ciudad de México y forma parte del Valle Cuautitlán-Texcoco en el Estado de México, México (Figura 1).

La ciudad de Texcoco se ubica entre las coordenadas geográficas 19°30'48,28''N y 98°52'53,58''O, y se compone de 19 sectores con una superficie aproximada de 580 ha; cuenta con una población al año 2020 de 35 491 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (www.inegi.gob.mx). La ciudad tiene una altitud promedio de 2 246 m; presenta un clima templado semi-seco con una temperatura media anual de 15,9 °C y una precipitación media anual de 686 mm; el suelo en su mayoría es de tipo Vertisol con uso urbano predominantemente (Gutiérrez y Ortiz, 1999). El núcleo urbano cuenta con una superficie de AVU de 75 097 m2 al año 2015 de acuerdo al H. Ayuntamiento.

Delimitación de los espacios ociosos

Se delimitó la ciudad de Texcoco con ayuda del software Arc Gis 10.2® a partir de información proporcionada por el H. Ayuntamiento; se generó una capa en formato KML (Keyhole Markup Language) y se visualizó de manera conjunta y correctamente geo-posicionada con las imágenes satelitales (IS) que proporciona el software Google Earth® (GE). Con ayuda del módulo "historial de imágenes" de GE, se revisaron IS entre 2001 y 2015 dentro del área de estudio y se ubicaron espacios sin uso aparente (EOU). Finalmente, se generó una base de datos con información correspondiente a identificación, localización y superficie (Freire, 2011).

Para evaluar la factibilidad de conversión de los EOU en AVU, se utilizó el método jerárquico analítico (Analytic Hierarchy Process, AHP) (Saaty, 1994). Con base en la información de cinco criterios retomados de la revisión bibliográfica sobre el uso de espacios urbanos para la creación de AVU: área de influencia (VI); acceso al espacio (VA); propiedad en venta (VP); propiedad municipal (VM) y propiedad escolar (VE); se estableció una jerarquización de "uso potencial" con cuatro niveles (prioridad, alto, medio y bajo). Los criterios se evaluaron en una escala de 0 a 3 puntos, por lo que un EOU con un PT alto, presenta un mejor potencial para su conversión en AVU bajo los criterios antes mencionados (Handley et al., 2003).

Condición del suelo urbano

Se seleccionaron sitios de muestreo de suelo con base en la accesibilidad a los EOU (capacidad de muestrear sin restricciones físicas) y se consideraron algunas de las AVU existentes para complementar el estudio (enero 2015 a marzo 2015). Las muestras se colocaron en una bolsa debidamente etiquetada y fueron llevadas inmediatamente al laboratorio. A la par del muestreo anterior, se tomó una muestra compuesta (MC) [2 kg] procedente de la recolección de 10 sub-muestras aleatorias, las cuales se tomaron a una profundidad entre 0 y 25 cm; las MC se secaron a temperatura ambiente hasta obtener un peso constante y se tamizaron con una malla de 2 mm.

De las muestras, se determinó la densidad aparente (Dap) a través del método del terrón parafinado. La textura a través de la prueba del tacto; en cuanto al pH, este se determinó por triplicado mediante un potenciómetro Beckman@ en una relación suelo-solución de 1:2, en CaCl2 0.01 M, con pH de 5,8. La conductividad eléctrica (CE) se evaluó con un conductímetro, en una relación suelo-solución de 1:2, medido del extracto del suelo (dS m-1) (Segura et al., 2000). También se determinó la materia orgánica (MO) a través del método de Walkley y Black (Eyherabide et al., 2014) . Finalmente, y en una fecha posterior (abril 2015), se evaluó la capacidad de infiltración (mm h-1) en cada sitio de muestreo a través del método del infiltrómetro de doble anillo, se aplicó la ecuación de Kostiakov y se ajustaron los parámetros del modelo con el método de Mínimos Cuadrados.

Área verde por habitante

Para estimar los metros cuadrados de área verde por habitante (m2 AV h-1), se utilizó el método de Maleki et al., (2012) modificado, este consiste en evaluar cuatro criterios, a) área media necesaria para el crecimiento de un árbol sano; b) temperatura promedio de la ciudad; c) calidad ambiental y d) densidad de población en el área de estudio. El área media necesaria (inciso a) representa una área de 7 m2 considerada óptima para el crecimiento y desarrollo de un árbol sano, mientras que los criterios b), c) y d), se evaluaron a través de la revisión de información en artículos de divulgación científica sobre el área de estudio, de esta forma se asignó un valor a cada criterio y se procedió a estimar los m2 AV h-1.

Población y encuesta

Se realizó una proyección de los habitantes de la ciudad de Texcoco al año 2015, a través de censos y conteos poblacionales de vivienda de 1990 a 2010 con datos del INEGI (www.inegi.gob.mx). Con la población proyectada, se estimó el tamaño mínimo de pobladores a encuestar utilizando un diseño de muestreo aleatorio simple con una confiabilidad del 95%, a través de la metodología utilizada por Sosa-Martínez et al (2020). La encuesta fue de tipo personal considerando a "Adolescentes", "Jóvenes", "Adultos" y "Adultos mayores", en un rango de edad de 15 a 74 años.

La encuesta se estructuró con 14 reactivos en tres apartados: el primero caracteriza la información sociodemográfica (género, edad, ocupación, entre otras); el segundo se enfoca sobre el uso de AVU por parte de la población (número de visitas, tiempo de visitas, propósitos de visitas, entre otras); y el tercero indaga la percepción y participación social en la creación de las AVU (donaciones, contribuciones, fuerza de trabajo, entre otras).

La encuesta se aplicó de forma aleatoria con distribución homogénea, por lo que incluyó áreas verdes, zonas residenciales y calles de la ciudad; en un horario de 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a domingo (Brun et al., 2018). Cabe mencionar que a través del área de estudio llegan a transitar diariamente personas de regiones aledañas, por lo que la procedencia de los encuestados no siempre coincidió con una residencia en la ciudad, sin embargo, estos forman parte de los usuarios de las AVU en la ciudad.

Análisis de los datos

Un análisis exploratorio y descriptivo a través de frecuencias y porcentajes se llevó a cabo con los EOU. Las propiedades del suelo, se estudiaron tomando en cuenta su posición cardinal; cuando las variables cumplieron los supuestos (normalidad y homogeneidad), se llevó a cabo un análisis de la varianza (ANOVA) y se comparó las medias con la prueba DSH de Tukey. Cuando no se cumplieron los supuestos, se realizó la transformación de las variables con el método Box-Cox. Finalmente, se estudió la información de la encuesta con un análisis de correspondencia (CA) utilizando el software R (R Core Team, 2019).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Delimitación de espacios ociosos urbanos

Se encontraron 84 EOU con una superficie total de 778 601,91 m2, lo que representa el 13,42 % del área de estudio. De estos, 17 espacios presentan un potencial de conversión "prioridad", con una superficie total de 86 834,73 m2 (1,49 %); 28 predios tienen un potencial de conversión "alto", con una superficie total de 622 945,27 m2 (10,74 %); 32 espacios cuentan con potencial de conversión "medio" y una superficie total de 60 985,23 m2 (1,05 %) y finalmente, siete espacios pertenecen al potencial "bajo" con una superficie total de 7 836,68 m2 (0,14 %) (Figura 2A).

Gran parte de los EOU encontrados en el área de estudio pueden ser aprovechados como espacios verdes, debido a que cuentan con características que son favorables para su conversión en AVU, sin embargo, las políticas públicas y la forma de asignar el presupuesto de la ciudad, limita la implementación de estas.

Se observó que los EOU tienden a ubicarse en la periferia del área de estudio (Figura 2A), esto posiblemente a una pérdida en el valor catastral y por tanto, tienden a caer en desuso quedando fuera de la zona con mayor actividad económica (zona centro), en consecuencia, son los terrenos alejados del proceso de urbanización. Esta condición favorece su aprovechamiento y conversión en AVU, lo que amortigua la expansión de la mancha urbana (Krajter-Ostoic et al., 2017).

En este sentido, de los 84 EOU jerarquizados, se encontraron 63 en propiedad en venta (VP), 19 en propiedad municipal (VM) y 2 en propiedad escolar (VE) (Figura 2B). Cabe mencionar que "propiedad en venta" indica la posibilidad de adquirir los EOU a través de un contrato de venta y no que se encuentren en venta. Resaltar, que los espacios verdes proporcionan beneficios ambientales principalmente cuando tienen una superficie mayor a 10 ha (Gámez, 2005), en este caso, solo dos predios superan las 10 ha, sin embargo, es una oportunidad de promover la creación de AVU y evitar la aglomeración urbana.

Condición físico-química del suelo urbano

Se consiguió recolectar muestras de suelo en 14 sitios, con sus respectivas pruebas de infiltración; los espacios muestreados presentaron una distribución homogénea dentro del área de estudio (Figura 2A).

Fig. 2. - Jerarquización de los EOU (A) y propiedad de la tierra de los EOU (B), donde VP indica "Propiedad en venta", VM indica "Propiedad municipal" y VE indica "Propiedad escolar"

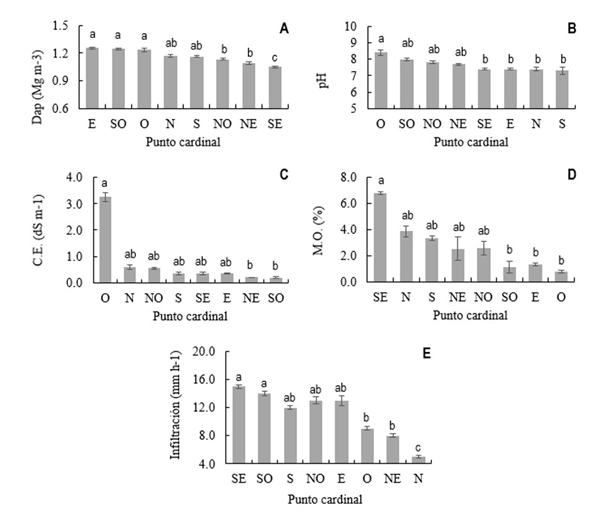

Se encontraron diferencias estadísticas (P < 0,05) en la Dap, los valores se ubicaron en un rango de 1,26 Mg m-3 en su valor más alto y 1,05 Mg m-3 en su valor más bajo (Figura 3A). Los suelos con mayor Dap se ubicaron en el punto cardinal "este" de la zona de estudio, a pesar de estas condiciones, no existe una restricción significativa para el crecimiento de las raíces. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por su acrónimo en inglés), indica que solo densidades mayores a 1,47 Mg m-3 causan una restricción en el crecimiento del sistema radicular, afectando el desarrollo de las plantas.

La variación en la Dap entre los puntos cardinales puede deberse a que existen áreas de la ciudad con mayor movimiento de personas, aunque en general, el uso poco intensivo (paso de peatones o maquinaria) que tienen los EOU ha logrado que mantengan una Dap aceptable lo que permite el adecuado establecimiento de la vegetación según la USDA.

Estudios sobre compactación del suelo debido al uso de animales de carga (Bubalus bubalis) en caminos forestales y maquinaria pesada en campos agrícolas, han mostrado una Dap promedio de 1,07 Mg m-3 y 1,5 Mg m-3 respectivamente, haciendo evidente que el uso de maquinaria es uno de los factores que podrían contribuir en mayor medida a la compactación del suelo y no siempre con el paso de personas o animales de carga (Villalobos-Barquero y Meza-Montoya, 2019).

La textura del suelo, no mostró una diferencia significativa, predominando la textura arcillosa en el área de estudio. En cuanto al pH del suelo, este presentó significancia estadística (P < 0,05), el valor más alto se ubicó en el punto cardinal "oeste" con un valor de 8,4 (Figura 3B); se destaca que en esa dirección se ubica el ex lago de Texcoco, cuyos suelos presentan características salino-sódicas, siendo clasificados como "moderadamente alcalinos", lo que puede ser una limitante en planes de reverdecimiento urbano (Gutiérrez y Ortiz, 1999).

Se encontró diferencia estadística (P < 0,05) en la CE, el valor más alto fue en el punto cardinal "oeste" (ex lago de Texcoco) con 3,25 dS m-1(Figura 3C), en donde algunos de los EOU y zonas aledañas presentaron agregados fuertemente desarrollados y costras que indica alta concentración de sales, lo que impide el crecimiento de la vegetación (características de la tierra de origen lacustre) (Segura et al., 2000). Valores entre 0 y 0,8 dS m-1 son aceptables para el crecimiento de la vegetación, principalmente en cultivos agrícolas como indica la USDA, sin embargo, es una buena referencia para el establecimiento de otro tipo de vegetación.

El exceso de sales en el suelo inhibe el crecimiento de las plantas, esto se debe principalmente a dos situaciones, la primera es a través de un menor potencial hídrico en la solución del suelo, afectando la disponibilidad de agua (estrés hídrico); la segunda, produce un estrés iónico lo que puede originar toxicidad. Existen alternativas para el establecimiento de vegetación bajo condiciones de salinidad como las encontradas en el punto cardinal "oeste", y son: pasto salado (Distichlis spicata), romerito (Suaeda nigra), coquia (Kochia scoparia) y tamarix (Tamarix chinensis y Tamarix aphylla) (Segura et al., 2000).

Por otro lado, la MO mostró diferencias significativas entre sitios (P < 0,05), el valor más alto se presentó en el punto cardinal "sur-este" con 6,80 %, siendo casi el doble que en el punto cardinal "norte" con 3,87 %; mientras que el valor más bajo de MO se encontró al "oeste", con un valor de 0,75 % (Figura 3D).

Fig. 3. - Propiedades físicas y químicas del suelo, analizadas en diferentes puntos cardinales de la ciudad de TexcocoLas barras indican la desviación estándar. Letras iguales significan medias estadísticamente iguales

En tanto, la infiltración no fue significativa (P > 0,05), dado el tipo de suelo arcilloso, el rango de infiltración de agua debiera encontrarse entre 1 mm h-1 y 5,1 mm h-1, sin embargo, se encontraron valores relacionados a suelos francos (5,1 a 10,2 mm h-1), y a suelos arenosos y limosos (10,2 a 20,3 mm h-1) según la USDA (Figura 3E).

Se observó que en el punto cardinal "norte", existen problemas de infiltración de agua, pudiendo ser una limitante para el establecimiento y desarrollo de la vegetación. La capacidad de infiltración en un suelo es afectada por sus características físicas, químicas y biológicas; por lo anterior, la infiltración se ve alterada por el desarrollo de raíces, excavaciones de lombrices, agregación del suelo, así como por el incremento de la materia orgánica estable. Dado que los espacios donde se evaluó la infiltración no han presentado ninguna clase de manejo en el tiempo (±10 años), la infiltración del agua solo es afectada por la condición intrínseca de cada EOU.

Superficie verde en la ciudad de Texcoco

La evaluación de los cuatro criterios reveló que la ciudad de Texcoco debería de contar con 14 m2 AV h-1(Maleki et al., 2012), sin embargo, la superficie de 75 097 m2 de áreas verdes y una población calculada al año 2015 de 115 755 habitantes, indica que posee 0,649 m2 AV h-1, siendo un valor muy por debajo del sugerido en publicaciones del tema. La superficie verde por habitante ha sido determinada en varias ciudades del mundo con el objetivo de llegar o superar el valor estándar de 9 m2 AV h-1, bajo un enfoque de desarrollo sostenible. En algunos países de la Unión Europa, los valores varían entre 4 y 200 m2 AV h-1. Contrario a esto, en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, México, se encontró un valor de 4,02 m2 AV h-1(González-Kuk et al., 2019), en tanto que el área metropolitana de Santiago de Chile (Sudamérica), presentó un promedio de 3,2 m2 AV h-1, con la característica de que zonas de bajos recursos económicos llegaban a 0,4 m2 AV h-1; a pesar de esto, existen ejemplo destacados como la ciudad de Curitiba en Brasil (Reyes y Figueroa, 2010).

El uso de los EOU identificados en este trabajo, representan una opción para alcanzar un valor más elevado de AVU en la ciudad, lo que permitirá en la medida de lo posible amortiguar el efecto de expansión urbana y los efectos ambientales asociados. Considerando lo anterior, el uso de los EOU del grupo "prioridad", representaría un aporte de 0,75 m2 AV h-1, el grupo "alto" aportaría 5,38 m2 AV h-1, el grupo "medio" ofrecería 0,53 m2 AV h-1 y, por último, el grupo "bajo" solo contribuirían con 0,07 m2 AV h-1, logrando alcanzar hasta un 7,38 m2 AV h-1.

El valor estándar de área verde es un punto de partida hacia el reverdecimiento urbano; sin embargo, la creación de AVU debe considerar factores relacionados con el ambiente (captura de carbono, proveedor de oxígeno, regular procesos de infiltración, entre otros), los gustos y preferencias de la población (demanda social), así como aspectos de beneficio-costo (económicos). Lo anterior, definirán una tipología de AVU y permitirá establecer estándares de superficie verde de forma integral e incluyente que sean universales, estables y prácticos (Gámez, 2005; Flores-Xolocotzi, 2017).

Población y encuesta

Las características principales de la población se muestran en la Figura 4. Se obtuvieron un total de 383 encuestados (56 % hombres y 44 % mujeres), encontrando que el 17,2% se ubicó en el grupo de "Adolescentes", 32,1 % en el grupo de "Jóvenes", 45,9 % en "Adultos" y 4,6% en el grupo de "Adultos mayores". Se observó que el 48 % de los encuestados viven en algún lugar dentro del municipio de Texcoco (en alguno de los 19 sectores y 60 localidades), mientras que solo el 32 % vive en la ciudad de Texcoco.

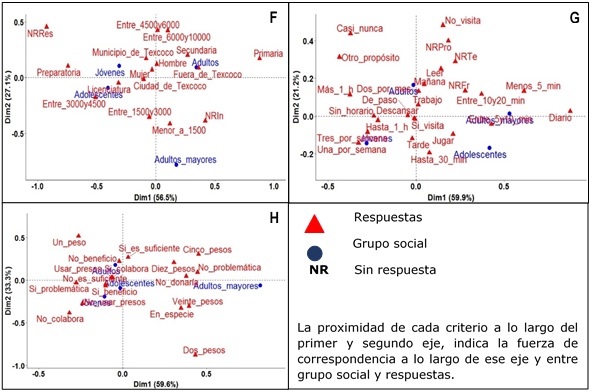

Por otro lado, el análisis de correspondencia (CA) mostró la tendencia de las respuestas de la población encuestada (Figura 5). Dentro del primer apartado de la encuesta (caracterización de la población), se identificó que el grupo de "Adultos" se relacionó con residencias fuera de la ciudad de Texcoco y educación de nivel básico. Las respuestas de los "Jóvenes" indicaron que cuentan en su mayoría con estudios de nivel bachillerato y superior, y los "Adultos mayores" se caracterizaron por asociarse con ingresos económicos bajos (Figura 5F).

En el segundo apartado (uso de áreas verdes urbanas), se encontró que los encuestados hacen uso de las áreas verdes en compañía de familiares (46 %), para tomar un descanso o esparcimiento (38 %), sin un horario definido. Se observó que los "Adolescentes" se relacionaron con actividades de juego y socialización (visita con amigos), con un tiempo de estancia en el AVU moderado, mientras que los "Jóvenes" presentaron una tendencia al uso intensivo del espacio verde (recreación, socialización, esparcimiento), con estancias que pueden alcanzar los 60 minutos, con una frecuencia semanal y en un horario de visita vespertino.

En cuanto al grupo "Adultos", este se ubicó cerca de la actividad de lectura y descanso con una frecuencia baja de visita semanal por la mañana. Finalmente, los "Adultos mayores" se relacionaron con una frecuencia de visita diaria, quedando por arriba de los otros grupos en cuanto a visitas a las AVU, sin embargo, tienen una permanencia de poca duración (Figura 5G). Por último, se identificó que los encuestados pasan solo unos minutos en las áreas verdes por la noche, esto puede ser debido a situaciones relacionadas con la seguridad.

Fig. 5. - Proyección de las respuestas de la población encuestada: Apartado "Caracterización de la información estadístico-social" (F), Apartado "Uso de AVU por parte de la población" (G) y Aparatado "Percepción y participación social en la creación de AVU" (H)

El tercer apartado (percepción de los encuestados sobre las AVU), mostró que los "Adolescentes y Jóvenes" tienen conocimiento de los beneficios que la vegetación ofrece al entorno urbano, sin embargo, consideran que ésta es insuficiente en la ciudad. La tendencia de las respuestas fue hacia la participación en actividades relacionadas con la creación de AVU. Lo anterior, abre una ventana de participación ciudadana donde la inclusión de diversos grupos de la sociedad permitirá homologar y generalizar gustos, preferencias y necesidades, considerando diferencias sociales, económicas, geográficas y ambientales de las ciudades y de sus habitantes, colaborando de forma integral en proyectos de reverdecimiento urbano (Flores-Xolocotzi, 2017).

Con relación al grupo de "Adultos", estos indicaron que perciben como suficiente la cantidad de áreas verdes en la ciudad, sus respuestas se relacionaron con no conocer los beneficios que ofrecen las AVU y presentó una tendencia a colaborar en el desarrollo de espacios verdes. Finalmente, las respuestas del grupo de "Adultos mayores" mostraron que desconocían la problemática de la falta de vegetación en la ciudad y en mayor medida desconocían el tema de las AVU, así como también, no presentaron interés por incrementar estos espacios (Figura 5H).

CONCLUSIONES

Se logró ubicar y jerarquizar 84 EOU factibles de conversión en AVU, con una superficie total de 778 601,91 m2 y se identificó que la condición del suelo urbano no es limitante en el establecimiento de vegetación.

La superficie verde de la ciudad de Texcoco alcanza un valor de 0,649 m2 AV h-1 (2015); la conversión de los EOU en AVU, permite alcanzar un valor de 7,38 m2 AV h-1.

Desde el punto de vista social, la población considera que las AVU son necesarias y hacen falta más, que sirvan en actividades de "recreación". Existe una opinión positiva hacia la creación de AVU, lo que implica una oportunidad para aprovechar la participación ciudadana.

Una limitante importante en la creación de AVU es el recurso económico y la falta de políticas públicas que permitan dar fluidez a su gestión, siendo aspectos no tratados en el presente estudio pero que son relevantes en la implementación de AVU.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al H. Ayuntamiento de la ciudad de Texcoco por permitir la realización de este trabajo. Así como al personal que labora en el laboratorio de física de suelos y de fertilidad en el Departamento de Suelos y el laboratorio Central, ambos de la Universidad Autónoma Chapingo, por su apoyo con los análisis de suelo.

texto en

texto en