INTRODUCCIÓN

El cambio climático constituye una presión adicional a los ecosistemas y a los bienes y servicios que ellos proveen, fundamentalmente en Centroamérica y el Caribe (Conde y López (2017). En las últimas décadas, ha aumentado la superficie afectada y la severidad de los incendios forestales en muchas regiones del mundo (De Groot et al., 2012) y se prevé que el cambio climático incremente la frecuencia y la intensidad de estos, debido a la alteración de la distribución espacial y temporal de la temperatura, las lluvias, la radiación solar y los vientos (De Groot et al., 2012).

Los estudios sobre la ocurrencia de incendios han aumentado paulatinamente a lo largo de los años, con especial atención al desarrollo de índices de peligrosidad (Solano 2004, Carrasco 2016). Los índices de peligro se clasifican en corto y de largo plazo. En los primeros se hacen estimaciones diarias del riesgo de incendios para propósitos tácticos y operativos; con los segundos se evalúan riesgos a varias escalas para fines estratégicos. Los índices de peligro de incendio de largo plazo son indicadores de condiciones estables que favorecen la ocurrencia de un incendio. Estos índices se usan para determinar áreas con alto riesgo de incendio causado por las condiciones intrínsecas de la zona, así como para determinar áreas donde se debería reforzar la prevención y combate de incendios (Torres et al., 2007).

Aún existe mucha incertidumbre respecto de la evolución futura del cambio climático, sus repercusiones concretas y las posibles respuestas (Camia et al., 2016). Gracias a la utilización de los modelos climáticos regionales se han elaborado proyecciones del comportamiento de las diferentes variables meteorológicas para diferentes escenarios de cambio climático con resoluciones sensiblemente mayores y sin requerir grandes recursos computacionales (IPCC 2013). Esto ha permitido realizar investigaciones en diferentes regiones del mundo y estudios de impactos más precisos a escala regional y local (Almazroui 2013; Vichot-LLano et al., 2019).

En Cuba, los incendios forestales constituyen un fenómeno que incrementa la deforestación, la degradación de los suelos y la pérdida de la diversidad biológica (Díaz et al., 2013). Las estadísticas de incendios forestales indican un reforzamiento de la tendencia al incremento de los incendios durante los últimos años, así como del área afectada por estos (Solano 2004).

La provincia de Las Tunas ha sido considerada como una de las más vulnerables a procesos de aridez e incendios forestales (Vázquez et al., 2016, Planos et al. 2013), debido a las características de los suelos y a la situación climática de la región (pocas precipitaciones anuales, altas temperaturas y procesos frecuentes e intensos de sequía). Planos et al. (2013) identificaron que todos los tipos de suelo existentes son altamente susceptibles a procesos degradativos y que Las Tunas es, además, esta es una de las provincias más deforestadas del país, con poca superficie de bosques, en su mayoría deteriorados.

En Cuba, ya se ha evaluado la afectación del cambio climático sobre las formaciones vegetales (Álvarez et al., 2011; Planos et al. 2013; Pérez et al. (2017). Sin embargo, se han hecho escasas investigaciones utilizando los posibles escenarios climáticos obtenidos con un modelo climático regional para predecir el impacto en las formaciones vegetales y menos aún, en tierras secas. La mayoría de los estudios citados se han realizado sobre una perspectiva nacional, sin incluir las particularidades locales, en especial zonas del país muy afectadas por la sequía como la región de Las Tunas. Por eso este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto del cambio climático en la generación de incendios forestales en Las Tunas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Características generales del territorio

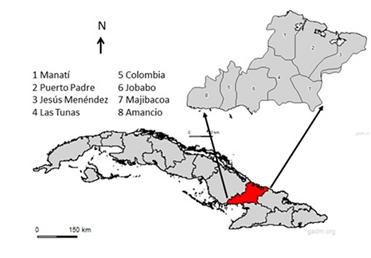

La provincia Las Tunas (Figura 1) se ubica en la región oriental de Cuba entre los 20º 30' y 21º 27' de latitud norte y los 77º 48' y 76º 58' de longitud oeste. Limita al norte con el Océano Atlántico, al sur con la provincia Granma y el Golfo de Guacanayabo, al este con la provincia Holguín y al oeste con la provincia Camagüey (ONEI 2021). Cuenta con ocho municipios: Manatí, Puerto Padre y Jesús Menéndez, situados en la costa norte; Majibacoa y Las Tunas, situados en la región central; Jobabo, Colombia y Amancio, situados en la costa sur. La capital provincial es el municipio Las Tunas. La provincia presenta una extensión superficial de 6 592.66 km2(ONEI 2021).

El relieve es eminentemente llano (ONEI 2021) y predominan los suelos semidesérticos, bosques secos de tipo sabana y zonas destinadas a la agricultura (Galford et al. 2018). Existen suelos antrópicos y naturales, de los cuales predominan los suelos pardos y según la clasificación agroproductiva de estos la mayoría son muy poco productivos (ONEI 2021).

En la mayor parte del territorio las temperaturas medias anuales se encuentran sobre los 26 ºC; la temperatura mínima anual es superior hacia la parte central y norte, con valores entre 22 ºC y 24 ºC. Las temperaturas máximas medias están sobre 29 y 31 ºC. Los mayores valores de temperatura del punto de rocío se encuentran hacia la costa norte, entre los 21 y los 21,5 ºC. La humedad relativa se encuentra entre los 75 y los 80 %. La rapidez del viento en el territorio supera los 2 m/s-1, alcanzando valores medios superiores a los 3,5 m/s-1 en la costa norte. Con respecto al acumulado medio de precipitaciones en casi toda la provincia los acumulados superan los 1 150 mm, excepto para la costa norte donde son inferiores a los 950 mm. La evapotranspiración de referencia anual oscila entre los 1 500 mm y 1 700 mm.

Colecta de datos

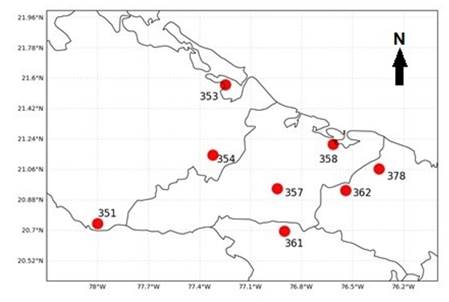

Los datos de incendios forestales fueron obtenidos en la oficina del CITMA de la provincia de Las Tunas, los cuales a su vez fueron proporcionados por el Cuerpo de Guardabosques (CGB) en el período de 2008 al 2012. La serie de datos meteorológicos fueron extraídos de la base de datos del Centro del Clima perteneciente al Instituto de Meteorología de la República de Cuba (INSMET). Se utilizaron las estaciones meteorológicas más cercanas a la región de estudio (Figura 2) en el período de 1989 al 2018. Las variables consideradas fueron: Hr-humedad relativa (%), T-temperatura del aire (ºC), Tmax-Temperatura máxima, Td-temperatura del punto de rocío (ºC), FF-rapidez del viento (m/s-1) y R-precipitación (mm). Además, se obtuvo el valor de la evapotranspiración de referencia (Et 0 ) a partir de la ecuación de la FAO Penman-Monteith y siguiendo las recomendaciones de Solano (2004) para las condiciones de Cuba.

Los datos de los escenarios de cambio climático fueron obtenidos en el departamento de Física de la Atmósfera del Instituto de Meteorología en formato netCDF. Se utilizaron los datos del sistema PRECIS (Providing REgional Climates for Impacts Studies) el cual consiste en el modelo regional climático del Hadley Centre, HadRM3P, alimentado con las condiciones de frontera producidas por las salidas de la componente atmosférica actualizada del modelo acoplado global del Hadley Centre HadAMP3 con una resolución de 25 km. Las variables analizadas fueron: Hr-humedad relativa a 1,5 m (%), T-temperatura del aire 1,5 m (ºC), Tmax-Temperatura máxima 1,5 m (ºC), Td-temperatura del punto de rocío 1,5 m (ºC), u-componente zonal del viento a 10 m (m s-1), v-componente meridional del viento a 10 m (m s-1), R-precipitación (mm) y evapotranspiración de referencia (Et c ) (mm) de acuerdo a sus valores medios mensuales.

Procesamiento de los datos

Se calcularon los valores medios anuales y mensuales de las variables humedad relativa, temperatura del aire, temperatura máxima, temperatura del punto de rocío, rapidez del viento, precipitación y evapotranspiración de referencia en el período de 1989-2018 en cada una de las estaciones.

Se escogieron los escenarios RCP2.6 y RCP8.5 para analizar las tendencias de las variables meteorológicas en próximos años, los cuales modelan las condiciones climáticas extremas (escenarios mínimo y máximo, respectivamente). El período de 2020-2099 se dividió en tres etapas: un período cercano (2020-2049), un período intermedio (2050-2079) y un período lejano (2080-2099). En cada uno de los períodos, para cada uno de los escenarios se calcularon los valores promedios anuales y mensuales de las variables meteorológicas y los cambios con respecto al período de referencia del modelo (1961-1990).

Para analizar las condiciones de aridez se seleccionó el Índice de Aridez (Middleton y Thomas 1992), el Índice Déficit Hídrico (DH), el Índice de Fournier Modificado (IFM), el Índice de Concentración de las Precipitaciones (ICP) y el Índice de Lang y se obtuvieron los valores de estos índices para los escenarios RCP 2.6 y RCP 8.5 en el período cercano (2020-2049), período intermedio (2050-2079) y período lejano (2080-2099).

Se estudiaron los incendios forestales en el período 2008-2012 teniendo en cuenta su distribución en años, meses, formación forestal afectada, total de área afectada, período estacional (periodo lluvioso y periodo poco lluvioso) y causas (Ramos y Soares 2005; Rodríguez et al., 2013; Carrasco, 2016). Se determinó si existían diferencias significativas entre el área afectada y las variables meteorológicas por meses a través de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Luego se calculó el coeficiente de correlación de Spearman entre el área afectada por los incendios forestales y las variables meteorológicas. Se empleó el software Statsoft Statistica versión 8.0 en las pruebas estadísticas. Se utilizaron las pruebas no paramétricas debido a su flexibilidad en cuanto a la naturaleza de los datos que se analizan y porque, además, son menos restrictivas en las premisas para su análisis.

Se aplicó un índice de riesgo de largo plazo (Zamora 2020) para determinar la distribución de las zonas con condiciones favorables según las variables meteorológicas y las condiciones de aridez para la ocurrencia y dispersión de incendios forestales en cada uno de los meses. Este índice se evaluó para los tres períodos de los dos escenarios de cambio climático analizados. Esto permitirá determinar las zonas con mayor riesgo a los impactos del cambio climático y cómo puede afectar este a la temporada de incendios

Para crear los mapas se siguieron las recomendaciones de Tveito (2007) y Maglione et al. (2019) y se utilizó el módulo de Python 3.6.3 cartopy.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características de los incendios forestales

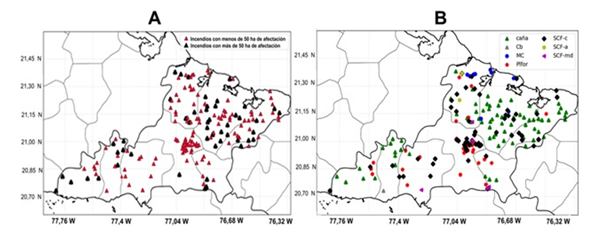

En el período de 2008-2012 ocurrieron en la provincia de Las Tunas un total de 504 incendios (Figura 3A), con un área afectada total de 17 344,3 ha, lo que representa el 2,63 % de la superficie total de tierra firme de la provincia. La formación forestal más afectada fue la caña, con cerca del 60 % de los incendios, especialmente en los municipios de la costa norte (Figura 3B). La caña es un cultivo gran productor de biomasa y el cual además está muy relacionado con actividades agrícolas de quema (Cabrera y Zuaznábar 2010). Esto se diferencia de la provincia de Pinar del Río, donde la formación forestal más afectada es la de Pinus spp.(Rodríguez et al., 2013, Carrasco 2016). El municipio con mayor número de incendios y área afectada fue Puerto Padre, el cual presenta el menor acumulado promedio histórico de precipitaciones, los mayores valores de evapotranspiración de referencia y de rapidez del viento (Zamora y Azanza 2020). Este municipio ha sido señalado, además, por Planos et al. (2013) como uno de los 15 municipios con mayor peligro de muerte regresiva del bosque en el país.

A: según tamaño del incendio y B: según tipo de formación forestal. Cb: Cuabal, MC: Manigua costera, Plfor: Formaciones forestales heterogéneas, SCF-c: Semicaducifolias sobre suelo calizo, SCF-a: Semicaducifolias sobre suelo ácido, SCF-md: Semicaducifolias sobre suelo con mal drenaje

A: según tamaño del incendio y B: según tipo de formación forestal. Cb: Cuabal, MC: Manigua costera, Plfor: Formaciones forestales heterogéneas, SCF-c: Semicaducifolias sobre suelo calizo, SCF-a: Semicaducifolias sobre suelo ácido, SCF-md: Semicaducifolias sobre suelo con mal drenajeFig. 3. - Localización de los puntos de ignición sobre la provincia de Las Tunas

Los meses de mayor número de incendios y mayor área afectada (Tabla 1) fueron los meses del período poco lluvioso del año (Zamora y Azanza 2020), especialmente de febrero a abril. En estos meses, el material combustible tiende aumentar su inflamabilidad y disponibilidad por el bajo contenido de agua que tienen las fibras (Carrasco 2016). Los resultados señalaron que, además, en este período se reportaron los menores promedios históricos de las variables temperatura del punto de rocío, humedad relativa y acumulado de precipitaciones, y, a la misma vez, los mayores promedios históricos de rapidez del viento en las estaciones meteorológicas estudiadas (Zamora y Azanza 2020).

La comparación entre los valores medios históricos de las variables para los cinco primeros meses del año (Tabla 2) evidenció que existían diferencias significativas para todas las variables. Este resultado determinó la necesidad de realizar una diferenciación entre las condiciones meteorológicas propicias para los incendios forestales en correspondencia con el mes.

Tabla 1. - Número de incendios, área afectada y área por incendios por mes

| Mes | Total de incendios | Área afectada total (ha) | Área/Incendios |

| 1 | 72 (14,3) | 2004,1 (11,6) | 27,8 (13,5) |

| 2 | 127 (25,2) | 3574,9 (20,6) | 28,1 (13,6) |

| 3 | 148 (29,4) | 3764,7 (21,7) | 25,4 (12,3) |

| 4 | 94 (18,7) | 4632,2 (26,7) | 49,3 (23,9) |

| 5 | 59 (11,7) | 3310,8 (19,1) | 56,1 (27,2) |

| 6 | 3 (0,6) | 57,1 (0,3) | 19,0 (9,2) |

| 7 | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) |

| 8 | 1 (0,2) | 0,5 (0,0) | 0,5 (0,2) |

Nota: Entre paréntesis los valores de frecuencia relativa (FR) en %

Tabla 2. - Comparación de los valores medios de ocho variables meteorológicas entre los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo Se empleó la Prueba Kruskal-Wallis con un valor de significación de 0,05

| Variables/ Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | H |

| T | 23,5 | 23,7 | 24,6 | 26,3 | 27,3 | 458,7134*** |

| Tmax | 27,5 | 28,1 | 29,1 | 30,3 | 30,6 | 449,3467*** |

| Td | 18,5 | 18,1 | 18,1 | 19,4 | 21,3 | 348,2787*** |

| Hr | 79 | 75 | 73 | 73 | 77 | 364,0922*** |

| FF | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 54,61869 *** |

| R | 42,0 | 34,2 | 39,8 | 63,3 | 129,2 | 316,8167*** |

| Et0 | 98,0 | 115,6 | 135,5 | 149,5 | 148,3 | 464,1363*** |

Al analizar los valores de correlación (Tabla 3), se encontraron valores significativos para para las variables temperatura media, máxima, del punto de rocío, humedad relativa y la rapidez del viento. Sin embargo, los valores de estas correlaciones son bajos y en algunos casos, como la humedad relativa, tiene valores contrarios a lo encontrado por (Carrasco 2016). Las correlaciones entre el área afectada y las variables meteorológicas de forma general fueron poco informativas debido a que el grado de afectación no depende solamente de las variables meteorológicas, lo cual también fue encontrado por (Carrasco 2016). El origen de los incendios también fue determinante ya que en su mayoría fueron ocasionados por el hombre de forma intencional o accidental.

Tabla 3. - Correlación de Spearman entre área afectada y variables meteorológicas

| T | Tmax | Td | Hr | FF | R | Et0 | |

| Área afectada | -0,131 | -0,124 | 0,106 | 0,160 | 0,102 | 0,002 | -0,069 |

En rojo, se marcan los valores significativos. Hr: humedad relativa (%), T: temperatura del aire (ºC), Td: temperatura de punto de rocío (ºC), FF: rapidez del viento (m/s), R: acumulado de precipitaciones (mm) y Et0: evapotranspiración de referencia (mm-1).

Escenarios de cambio climático

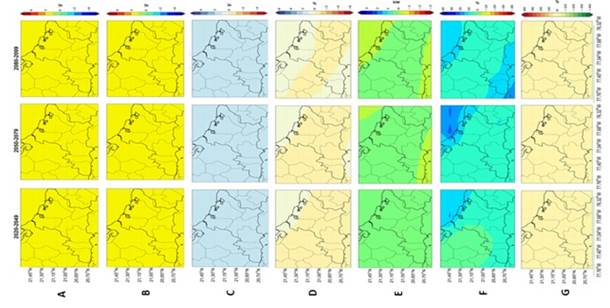

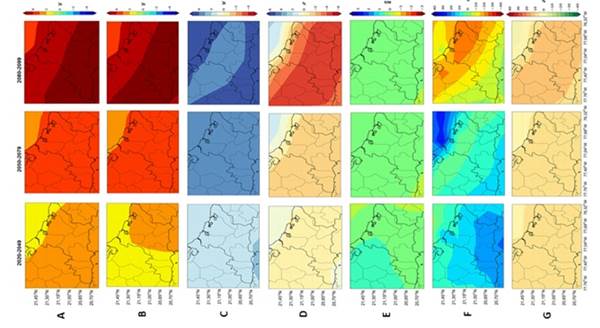

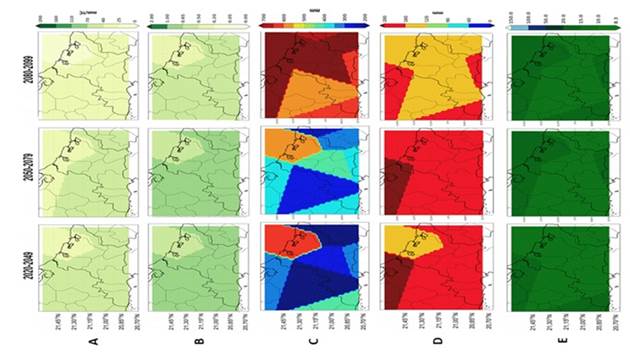

Para el escenario RCP2.6 (Figura 4) los cambios de las variables meteorológicas se mantienen casi constantes en los tres períodos, mientras que las mayores diferencias se presentan en el escenario RCP8.5 (Figura 5), especialmente en el período de 2080-2099. Para la temperatura media, la temperatura máxima y la temperatura del punto de rocío, en el escenario RCP2.6 se observa un aumento superior a 1 ºC en los valores promedios para los tres períodos y para el RCP8.5, se evidencian cambios superiores a los 4 ºC en el último período, principalmente en el interior-sur de la provincia. Para el caso de la humedad relativa, esta presenta una tendencia hacia la disminución en casi todo el territorio, encontrándose el máximo cambio (6 %) en el escenario RCP8.5 en el tercer período. Por otra parte, las variaciones de la rapidez del viento no sobrepasan los 0.5 m s-1 en ninguno de los escenarios, ni positiva ni negativa. Las precipitaciones presentan una gran variabilidad espacial, pues se encuentran zonas con aumentos y otras con disminución. En el escenario RCP2.6 se observan aumentos de casi el 10 % en algunas zonas, mientras que para el escenario RCP8.5, a partir del 2050, la tendencia es a disminuir, especialmente en la costa norte. La mayor disminución se da hacia la costa norte, en el período lejano, con valores mayores del 20 %. Otro elemento interesante a señalar es la disminución de las precipitaciones en los meses del período lluvioso del año y el aumento en el período poco lluvioso. Estos resultados también se encontraron en trabajos como el de Planos et al. (2013) y Pérez et al. (2017). Por otra parte, con respecto a la evapotranspiración de referencia, la tendencia es al aumento, siendo el período de 2080-2099 el de mayor incremento, el cual supera el 10 %.

A: Temperatura media (ºC), B: Temperatura máxima (ºC), C: Temperatura del punto de rocío (ºC), D: Humedad relativa (%), E: Rapidez del viento (m s-1), F: Acumulado de precipitaciones (mm), G: Evapotranspiración de referencia (mm)

A: Temperatura media (ºC), B: Temperatura máxima (ºC), C: Temperatura del punto de rocío (ºC), D: Humedad relativa (%), E: Rapidez del viento (m s-1), F: Acumulado de precipitaciones (mm), G: Evapotranspiración de referencia (mm)Fig. 4. - Proyección de las variaciones de las variables meteorológicas para el escenario RCP2.6 en los períodos 2020-2049, 2050-2079 y 2080-2099

A: Temperatura media (ºC), B: Temperatura máxima (ºC), C: Temperatura del punto de rocío (ºC), D: Humedad relativa (%), E: Rapidez del viento (m s-1), F: Acumulado de precipitaciones (mm), G: Evapotranspiración de referencia (mm)

A: Temperatura media (ºC), B: Temperatura máxima (ºC), C: Temperatura del punto de rocío (ºC), D: Humedad relativa (%), E: Rapidez del viento (m s-1), F: Acumulado de precipitaciones (mm), G: Evapotranspiración de referencia (mm)Fig. 5. - Proyección de las variaciones de las variables meteorológicas para el escenario RCP8.5 en los períodos 2020-2049, 2050-2079 y 2080-2099

Basado en los cambios de las variables meteorológicas, se pueden proyectar las condiciones de aridez en la provincia de Las Tunas (Figura 6). Las proyecciones del Índice de Lang y del Índice de aridez muestran un aumento de las condiciones secas y muy secas, y de las zonas subhúmedas secas y semiáridas, respectivamente, para el escenario RCP8.5 en el período lejano. El Déficit Hídrico también se incrementa en el territorio, especialmente hacia la costa norte, con el mayor aumento en el período de 2080-2099 para el escenario RCP8.5. Sin embargo, la intensidad de la precipitación, atendiendo a los resultados del IFM, disminuye, esto debido fundamentalmente a la disminución de las precipitaciones en el último período, además del aumento de las zonas con características estacionales de la precipitación. Estos resultados sugieren un aumento de las condiciones áridas en la provincia de Las Tunas, especialmente hacia la costa norte.

A: Índice de Lang (mm ºC-1), B: Índice de aridez, C: Déficit Hídrico (mm), D: Índice de Fournier Modificado (mm), E: Índice de Concentración de las Precipitaciones

A: Índice de Lang (mm ºC-1), B: Índice de aridez, C: Déficit Hídrico (mm), D: Índice de Fournier Modificado (mm), E: Índice de Concentración de las Precipitaciones Fig. 6. - Proyecciones de los índices de aridez para el escenario RCP8.5 en los períodos 2020-2049, 2050-2079 y 2080-2099

De manera general, en el territorio de Las Tunas, se avanza hacia condiciones más cálidas con reducciones en las precipitaciones especialmente hacia la costa norte y una disminución de la humedad relativa del aire. Estos resultados están en correspondencia con las investigaciones de Planos et al. (2013) donde afirmaba que el impacto del cambio climático sobre el archipiélago cubano se evidenciará, por la existencia de un clima cálido y extremo y con más zonas afectadas por la desertificación y la sequía, entre otros. Estos impactos generarán consecuencias importantes en el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los cubanos, fundamentalmente en sectores como el agroalimentario, el turismo y los asentamientos humanos Pérez et al. (2017).

La disminución de las precipitaciones en contraste con el aumento de la evapotranspiración de referencia resultará en mayores áreas afectadas por la sequía, mayores áreas con presencia de condiciones de peligro de incendios para la vegetación y la aparición de áreas semiáridas y áridas. Todo esto traerá como consecuencia prolongados e intensos períodos de estrés hídrico en los cultivos durante casi todo el año Pérez et al. (2017).

Impacto del cambio climático en los incendios forestales

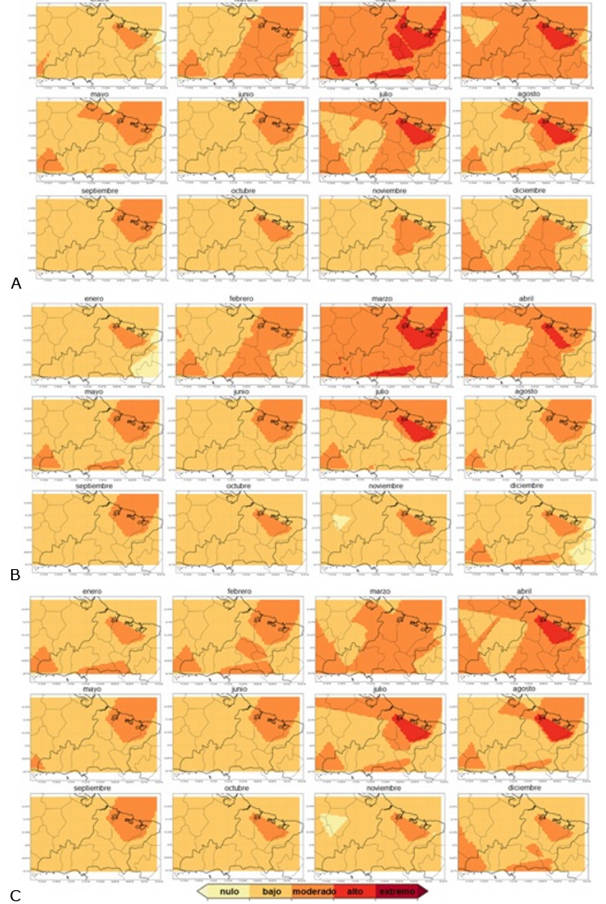

Teniendo en cuenta las proyecciones de los escenarios de cambio climático, se evaluó el índice propuesto por Zamora (2020). Los resultados mostraron que en el escenario RCP2.6 (Figura 7) las condiciones se mantienen casi constantes en los tres períodos con una ligera tendencia a la disminución de las zonas con riesgo alto y moderado, lo que se corresponde con las características del propio escenario. De manera general, en el último período con respecto al de referencia, se observa una disminución del 10 % de las condiciones moderadas en todo el año y por consiguiente un aumento de las zonas con riesgo bajo. Los meses de mayor riesgo siguen siendo marzo y abril, aunque aparezcan zonas con riesgo alto en julio y agosto en la costa norte, especialmente en el período de 2020-2049. Por lo que se puede esperar condiciones favorables para incendios forestales en otros meses del año, cuando antes no eran tan probables.

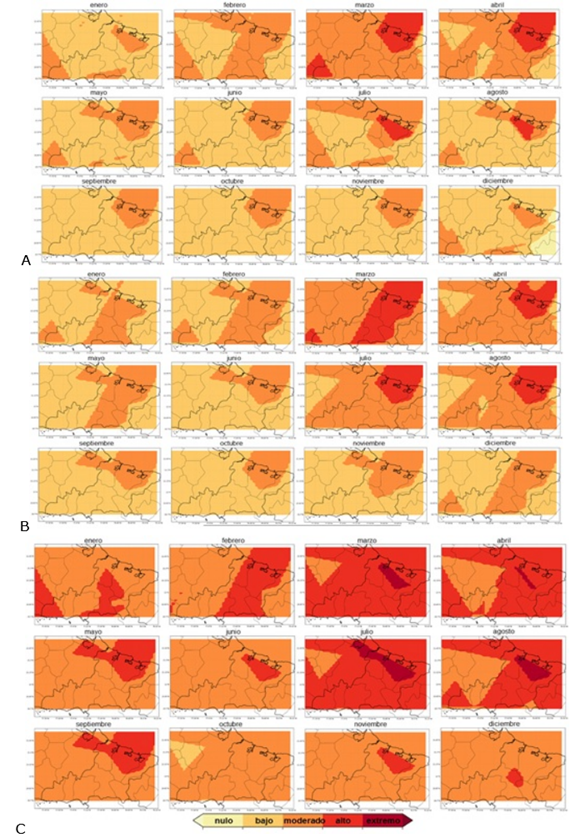

Para el escenario RCP8.5 (Figura 8), aumentan las condiciones de riesgo de incendio forestal en todos los períodos. De manera general, en todo el año, para el último período se observa un aumento de más del 40 % de las condiciones con riesgo alto. Los meses de mayor riesgo siguen siendo marzo y abril, pero esta situación cambia a medida que pasan los años, siendo, en el último período, julio y agosto los meses que presentan la mayor proporción de zonas con riesgo extremo de incendios forestales. Esta situación puede explicarse debido a la disminución de las precipitaciones en los meses del período lluvioso y al aumento de estas en el período poco lluvioso. Para el período 2080-2099 también se presentan condiciones con riesgo moderado en todos los meses del año y condiciones con riesgo alto en casi todos los meses, excepto en el mes de octubre.

A: 2020-2049, B: 2050-2079 y C: 2080-2099

A: 2020-2049, B: 2050-2079 y C: 2080-2099Fig. 7. - Riesgo de incendios forestales en la provincia de Las Tunas para cada uno de los meses del año según el escenario RCP2.6 en tres períodos

A: 2020-2049, B: 2050-2079 y C: 2080-2099

A: 2020-2049, B: 2050-2079 y C: 2080-2099Fig. 8. - Riesgo de incendios forestales en la provincia de Las Tunas para cada uno de los meses del año según el escenario RCP 8.5 en tres períodos

Este aumento de las condiciones favorables de incendios forestales se corresponde con las investigaciones de De Groot et al. (2012), Doerr y Santín (2016) y Camia et al. (2016) realizados en diferentes partes del mundo. Estos resultados sugieren que existirá en la provincia temporadas de incendios más largas que conducirán al aumento del número de incendios o al incremento de la intensidad de estos, lo que provocará una mayor área afectada.

El cambio climático afectará los regímenes de incendio trayendo como consecuencia grandes impactos ecológicos, por lo que las estrategias de manejo del fuego deben ser adaptadas a este clima cambiante y a la situación de cada localidad (Camia et al., 2016). En Las Tunas, se hace necesario prestar especial atención a la costa norte, especialmente al municipio de Puerto Padre, los cuales presentan la situación más peligrosa. Con el tiempo se hará aún más necesario tomar medidas severas con respecto a los incendios intencionales, especialmente en los cultivos de caña.

CONCLUSIONES

Se logró proyectar el posible impacto del cambio climático en la generación de incendios forestales en Las Tunas, mediante la elaboración de un índice a largo plazo basado en variables meteorológicas, índices de aridez, los posibles cambios provocados por el cambio climático y las características de los incendios forestales.

Los resultados sugieren, con diferencias entre escenarios, que existirá en la provincia temporadas de incendios más largas que conducirán al aumento del número de incendios o al incremento de la intensidad de estos, lo que provocará una mayor área afectada.

De manera general, en el territorio de Las Tunas se avanza hacia condiciones más cálidas con reducciones en las precipitaciones especialmente hacia la costa norte y una disminución de la humedad relativa del aire, lo que conllevará a más zonas afectadas por la aridez y la sequía, y mayores áreas con presencia de condiciones de peligro de incendios para la vegetación.

AGRADECIMIENTOS

Se les agradece a los especialistas del CITMA de la provincia de Las Tunas por su ayuda en la realización de este trabajo, especialmente a Reynol Pérez Fernández. Igualmente queremos agradecer a los especialistas del Centro del Clima perteneciente al Instituto de Meteorología de la República de Cuba por suministrarnos los datos necesarios para evaluar las variables meteorológicas.

texto en

texto en