INTRODUCCIÓN

Las hepatopatías crónicas son un grupo de enfermedades que a mediano o largo plazo producen alteraciones estructurales y funcionales en el hígado, el patrón de respuesta frente a la lesión celular es variable. Las lesiones hepatocitarias pueden deberse a una infección vírica, a fármacos o toxinas, a hipoxia, a trastornos inmunológicos, a errores congénitos del metabolismo y a malformaciones congénitas del hígado o del árbol biliar.1

El niño afecto de hepatopatía crónica puede padecer un espectro de complicaciones, con algunas similitudes respecto al adulto, pero con diferencias notables debido a que son más vulnerables ya que la etiología de la hepatopatía está relacionada con alteraciones metabólicas, colestásicas o infecciones. La historia natural de la mayoría de las hepatopatías crónicas, independientemente de la etiología, hacen que muchas de ellas desarrollen complicaciones en su evolución o historia natural, como por ejemplo la hipertensión portal, la ascitis, las varices esofágicas y la encefalopatía hepática (esta última es menos común en niños que en adultos). Además, dentro de las complicaciones encontradas, destaca la desnutrición proteico energética porque en los procesos que cursan con colestasis existe dificultad para la absorción de grasa y vitaminas liposolubles.2,3,4

Las hepatopatías crónicas constituyen un problema de salud de poca incidencia en la población infantil, pero con una significativa afectación en la calidad de vida de los niños enfermos. Su diagnóstico y su tratamiento suelen ser una práctica cotidiana en el quehacer de un Especialista en Gastroenterología, pero cuando no se tiene el entrenamiento necesario en su comportamiento clínico se puede convertir en una enfermedad de difícil control, acompañarse de alta morbilidad y mortalidad y llegar a constituir un verdadero problema de salud.5

La caracterización de las hepatopatías crónicas en el Hospital “José Luis Miranda” en el período de estudio representa la continuidad de investigaciones precedentes en el tema en los últimos años, lo que ha facilitado un mejor abordaje diagnóstico y terapéutico de este tipo de enfermedades en el Servicio de Gastroenterología, así como la prevención de complicaciones asociadas. Con la presente investigación se pretende caracterizar a los pacientes pediátricos con hepatopatías crónicas atendidos en el Servicio de Gastroenterología del Hospital “José Luis Miranda” en el período de enero de 2019 a diciembre de 2020.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, de tipo transversal en el período de enero de 2019 a diciembre de 2020 en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Provincial Pediátrico Universitario “José Luis Miranda” de la Ciudad de Santa Clara, Provincia de Villa Clara.

La población de estudio estuvo conformada por los 32 pacientes con diagnóstico clínico de sospecha y confirmado por el uso de técnicas de imágenes y medios diagnósticos de hepatopatías crónicas en el período antes citado.

Se realizó la revisión de historias clínicas individuales, tanto hospitalarias como ambulatorias, y los registros estadísticos del Hospital se utilizaron como fuente secundaria con la finalidad de obtener el dato primario en relación a las variables de interés en el estudio; la información seregistróen una planilla confeccionada al efecto por el autor y el tutor de la investigación. La información se coleccionó en una base de datos que contempló las variables de interés que se obtuvieron de las guías elaboradas para el estudio.

Se utilizó la estadística descriptiva para el procesamiento de la información mediante la determinación de frecuencias absolutas y relativas, con el empleo del paquete de programas estadísticos SPSS, versión 22.0 para Windows.Se aplicó la prueba no paramétrica Chi cuadrado (x2) para corroborar la existencia de asociación entre las variables o las diferencias proporcionales entre variables.

La presentación de la información se realizó a través de tablas para su mejor comprensión.

Entre las variablesempleadas en el estudio se encuentranel grupo de edades, el sexo, las causas de hepatopatías, la edad gestacional al nacimiento, el peso al nacer, los síntomas, los signos o los hallazgos de laboratorio yel tratamiento de la hepatopatía.

Se estableció el compromiso de que los datos obtenidos se manejarían con discreción y profesionalidad, bajo las normas planteadas en la Declaración de Helsinki respetando los principios bioéticos de Autonomía, Beneficencia, No maleficencia y Justicia.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se observó que el 50% de los casos fueron diagnosticados en el grupo de edad de menor de seis meses y que predominó, discretamente, el sexo femenino (59,38%).

Tabla 1 Distribución de los pacientes con hepatopatías crónicas según la edad y el sexo

Fuente: historias clínicas

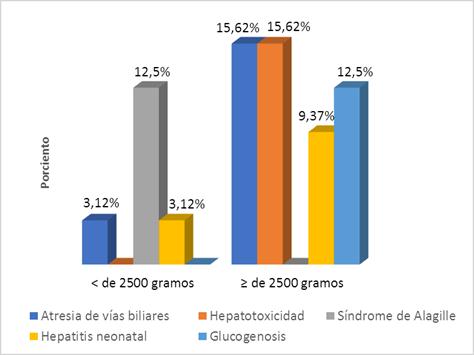

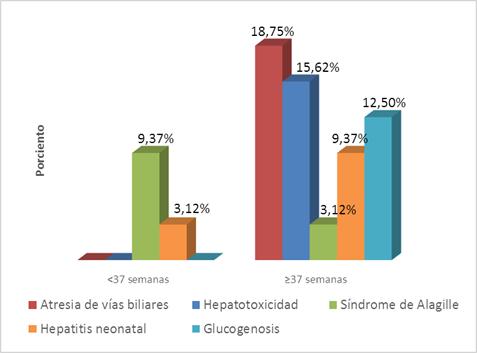

En las Figuras 1 y 2 se muestran las causas de hepatopatías según la edad gestacional al momento del parto y el peso al nacer, respectivamente. La atresia de vías biliares extrahepáticas (18,75%), la hepatotoxicidad (15,62%) y las glucogenosis (12,5%) fueron las hepatopatías más frecuentes en la edad gestacional al momento del parto a ≥37 semanas. Entre los que presentaron peso al nacer <2500 gramos se encontró preponderancia del síndrome de Alagille (4, 12,5%).

Fuente: historias clínicas

Fuente: historias clínicasFigura 1 Hepatopatías crónicas según la edad gestacional al momento del parto

Los síntomas o los signos predominantes en pacientes con diagnóstico de hepatopatías crónicas se relacionaron en la Tabla 2. La existencia de más de un signo o síntoma aparecen en un mismo paciente. La hipertransaminasemia se detectó en los 32 pacientes (100%) y fue la forma más frecuente; la ictericia se observó en 14 niños (43,75%).

Tabla 2 Síntomas o signos predominantes en los pacientes con diagnóstico de hepatopatías crónicas

Fuente: historias clínicas

Las variantes de tratamiento aplicado a los niños con hepatopatías crónicas se analizaron en la Tabla 3. En todos los pacientes se aplicaron variantes de tratamiento farmacológico, en dos niñosse combinó más de una variante. Dentro de los fármacos fueron las vitaminas liposolubles (43,75%)y los quelantes de las sales biliares (34,48%) fueronlos más empleados. La técnica quirúrgica más utilizada fue la de Kasai, que se empleó en el 15,63% de los infantes.

DISCUSIÓN

Las hepatopatías crónicas son un grupo de enfermedades de etiología variada que pueden ser infecciosas, por fármacos o toxinas, por hipoxia, por trastornos inmunológicos, por errores congénitos del metabolismo, por malformaciones congénitas del hígado y por enfermedades respiratorias descompensadas.6

En el presente estudio se comprobó que hubo un predominio de los casos con edades inferiores a un año, la mitad en el grupo de edades menor de seis meses, con un discreto predominio del sexo femenino.

En algunos estudios internacionales se encontró que la edad al diagnóstico fue de los 21 meses hasta los 12 años y nueve meses, con una media de edad de siete años y siete meses, resultado que no coincide con los de la presente investigación.6,7,8,9

Otros estudios refieren que la edad más frecuente de diagnóstico de las hepatopatías crónicas es la de menos de un año en enfermedades como la atresia de las vías biliares y en el período neonatal en el síndrome de Alagille, lo que coincide con la presente investigación, en la que hubo un predominio de lactantes menores de seis meses.10,11

En las Figuras 1 y 2 se muestran las causas de hepatopatías crónicas según la edad gestacional al momento del parto y el peso al nacer. Se encontró preponderancia de la atresia de las vías biliares, presente en pacientes con edad gestacional de 37 semanas o más y un peso al nacer mayor de 2500g.

La atresia biliar es la hepatopatía crónica más frecuente en la edad pediátrica y afecta a uno de cada 18 000 recién nacidos, es una enfermedad de causa desconocida, pero se describe una inflamación hepática y biliar perinatal que causa fibrosis de la vía biliar extrahepática con obstrucción completa. La mayoría de los casos con atresia biliar nacen con un peso al nacer superior a los 2 500 g.10 Estos resultados coinciden con los del presente estudio y con los de otro que refiere que la atresia de vías biliares es la hepatopatía crónica más frecuente en la edad pediátrica.11

Entre los pacientes con edad gestacional menor de 37 semanas hubo un predominio de casos con síndrome de Alagille, todos con un peso al nacer inferior a los 2500g. El síndrome de Alagille (mutación en un alelo, genes JAG1 o NOTCH2) se asocia al peso bajo al nacer, a características faciales, a soplo sistólico por hipoplasia de arterias pulmonares, a hipoplasia renal, a enzimas hepáticas elevadas y a hipercolesterolemia.10 Estos resultados coinciden con los de la presente investigación.

Otra investigación describe al síndrome de Alagille como una displasia arteriohepática, una condición multisistémica autosómica dominante altamente variable, con una frecuencia estimada de uno en 30 000-100 000, segunda en orden de frecuencia entre las hepatopatías crónicas,12 lo que no coincide con la presente investigación, en la que las causas hepatotóxicas son las que ocupan el segundo lugar, lo que podría estar relacionado por las múltiples condiciones que pueden causar toxicidad a la glándula hepática.

La Tabla 2 relacionó los síntomas, los signos y los hallazgos de Laboratorio que aparecieron con más frecuencia entre los pacientes estudiados. La hipertransaminasemia fue un hallazgo encontrado en el 100% de los casos, seguido de la hepatomegalia y la ictericia.

Son varios los síntomas y los signos que se pueden encontrar en las hepatopatías crónicas en los estadios iniciales, con frecuencia son inespecíficos, como la astenia, la intensa anorexia, las náuseas, los vómitos o el dolor epigástrico. En las formas crónicas el cuadro clínico puede ser aún más insidioso, inespecífico o, incluso, asintomático, y con frecuencia existe poca correlación entre la intensidad de los síntomas y la gravedad de la hepatopatía.13

Los síntomas más específicos y conocidos de enfermedad hepática son la hepatomegalia, la ictericia, la acolia y la coluria.13

Otros síntomas sugerentes de hepatopatía pueden ser el prurito intenso y generalizado, sobre todo en las hepatopatías que cursan con colestasis o síntomas como las telangiectasias, el eritema palmar, los trastornos endocrinos, la malnutrición, la ascitis, la esplenomegalia y la hemorragia gastrointestinal por varices esofágicas en caso de hipertensión portal, que pueden aparecer en hepatopatías crónicas más graves.13

Destacan entre los síntomas frecuentemente encontrados en los niños la ictericia, la coluria, la acolia, la esplenomegalia y la hepatomegalia de consistencia aumentada, con incremento de las enzimas hepáticas,10 lo que coincide con la presente investigación, al referir a la ictericia y la hepatomegalia entre los síntomas hallados con mayor frecuencia en estos pacientes.

Son diversas las opciones de tratamiento empleadas en los pacientes con hepatopatías crónicas y dependen de la etiología específica que causa la afectación al hígado. Pueden ir desde tratamientos medicamentosos hasta complejas técnicas quirúrgicas. En la Tabla 3 se reflejaron los diferentes tratamientos empleados en estos pacientes y se destaca que la totalidad de los infantes utilizaron variantes de tratamiento farmacológico; entre los fármacos se destacanlas vitaminas liposolubles y los quelantes de las sales biliares como los más empleados en el estudio. La técnica quirúrgica más utilizada fue la de Kasai porque se utiliza en el tratamiento de atresia de vías biliares extrahepáticas, enfermedad de mayor incidencia en el estudio.

El control estrecho del estado nutricional, los requerimientos de suplementos de vitaminas liposolubles (vitaminas A, D, K y E) y el uso de la porto-enterostomía (técnica de Kasai) son opciones terapéuticas empleadas en el tratamiento de la atresia biliar. En el síndrome de Alagille se sugiere el tratamiento de sostén para evitar deficiencias de vitaminas liposolubles en dosis elevadas y es imprescindible el apoyo nutricional, semejante al descrito en atresia biliar.10 Estas opciones terapéuticas coinciden con las empleadas en la presente investigación.

Entre las opciones terapéuticas en las hepatopatías crónicas se destacan el uso de citoprotectores como el ácido ursodesoxicólico y de coleréticos como la colestiramina, el fenobarbital y la rifampicina en ciclos cortos; también se sugiere la importancia del soporte nutricional con dietas enriquecidas en triglicéridos de cadena media y vitaminas liposolubles,14 lo que también coincide en parte con la presente investigación.

CONCLUSIONES

Las hepatopatías crónicas predominaron en el grupo de edad menor de seis meses y en las féminas. Predominaron los pacientes con un peso al nacer de 2500 gramos o más y con una adecuada edad gestacional. La atresia biliar extrahepática, la hepatotoxicidad y el síndrome de Alagille fueron las principales hepatopatías crónicas encontradas en el estudio y se presentaron en el debut con ictericia, hipertransaminemia y hepatomegalia, principalmente. Todos los niños recibieron tratamiento farmacológico y siete requirieron tratamiento quirúrgico.