INTRODUCCIÓN

Estudiar a Federico Beltrán Massés (Güira de Melena, 1885 - Barcelona, 1949) es reencontrarse con uno de esos pintores olvidados que paradójicamente alcanzaron un gran éxito comercial en vida, con el desarrollo de un estilo mundano alternativo a las vanguardias. Beltrán Massés es una de esas figuras tachadas de frívolas por su aparente falta de compromiso con el contexto que vivió, motivo por el cual ha sido difuminado por la historiografía.

Esto ha propiciado un escenario árido para el investigador, ya que las publicaciones son escasas e inexactas y su presencia en el circuito expositivo actual es prácticamente nula. Por ello se debe recurrir principalmente a fuentes primarias, donde se destaca la valiosísima aportación del Archivo Federico Beltrán Massés (AFBM): un fondo documental inédito que ha resultado determinante para entender el tema objeto de este estudio: la relación de Beltrán con sus orígenes cubanos durante toda su vida, a pesar de su distanciamiento de la Isla. Respecto a las fuentes secundarias, resulta de gran utilidad la hemeroteca de prensa cubana coetánea al pintor, donde son especialmente esclarecedores los artículos de Armando Maribona, los cuales recogen importantes datos revelados por el propio Beltrán al periodista en diversos encuentros que ambos compartieron.

Son precisamente estos hallazgos los que nos presentan a nuestro pintor como uno de los retratistas hispanos más destacados de su tiempo (Mauclair, 1921). No es casual, por tanto, que entre los hitos que consiguió Beltrán se mencione su cercana relación con los principales protagonistas artísticos, intelectuales o políticos del momento (Abelló Juanpere, 2012).1 Tampoco resulta fortuita su laureada participación en importantes exposiciones colectivas desde su juventud,2 las cuales concibió como plataforma para darse a conocer. Además, las compaginó con exitosas muestras individuales, destinadas a reafirmarse como pintor al definir su evolución estilística.3

Por último, por qué no añadir a las proezas anteriores de Beltrán -como actos de valentía y reivindicación de un estilo tan pionero como propio- los numerosos escándalos que este provocó con el erotismo de sus retratadas, evocadoras del hedonismo más perverso. Pinturas que, a pesar del irrevocable ritmo de la modernidad de principios del siglo xx -a la que sin duda respondían-, desenmascararon el anquilosamiento tanto de los organismos oficiales españoles (Francés, 1923) 4 como de la propia crítica internacional (Pérez Castro y Oropesa Ruiz, 2008).5

El presente artículo se enmarca dentro del progresivo proceso de revisión y recuperación que está experimentando la figura de Beltrán Massés en las últimas décadas, tanto en Cuba6 como en España,7 en paralelo a la reciente puesta en valor -a nivel internacional- de los movimientos artísticos que convivieron con los ismos, como las neofiguraciones o el mismísimo Art Déco; estilos entre los que nuestro pintor fluctúa hábilmente para desarrollar un lenguaje ecléctico y personal, pero claramente acorde a su tiempo, encarnando en su propia vida y, por supuesto, en su obra la convulsión de la primera mitad del siglo xx.

Podemos despojar a la figura de Beltrán de su frivolidad aparente e interpretarla como un testigo que de primera mano conoce la agonizante Cuba colonial, donde nace; la Barcelona del modernismo, donde se traslada en su niñez; el institucionalizado Madrid de su juventud, donde se rebela; los desastres de la Gran Guerra, sufriendo en primera persona los bombardeos de París en 1918; y -por encima de todo- el desenfreno de entreguerras, tanto europeo como hollywoodiense, que le brinda infinitas posibilidades en el campo de la experimentación.8

1. NACIMIENTO E INFANCIA EN CUBA (1885-1892)

Federico Armando Beltrán Massés crece en el seno de una familia hispano-cubana. Su padre, Luis Beltrán de Lis Fernández de Estepona (1859-1904),9 procedente de Madrid, era un segundo teniente de caballería destinado en la expirante colonia, a la cual se había trasladado el 31 de enero de 1884 -en pleno contexto independentista-.10 Allí conoce a Mercedes Massés y Estrada (1866-¿?), madre de nuestro pintor, cuya fe de bautismo nos revela su naturaleza criolla.11

Al leer las propias palabras de Beltrán en su diario, descubrimos cómo nos relata sus orígenes: «Yo nací el […] 29 de septiembre del año 1885 en Güira de Melena [actual provincia de Artemisa], sitio de veraneo en la proximidad de la Habana […]. Yo recuerdo mañanas del trópico, grandes rebaños de toros y de caballos salvajes, arrecifes negros y una mar muy azul que bate; noches cálidas llenas de estrellas infinitas, insectos luminosos fosforecentes [fosforescentes]» (Beltrán Massés, s.f., p. 1).

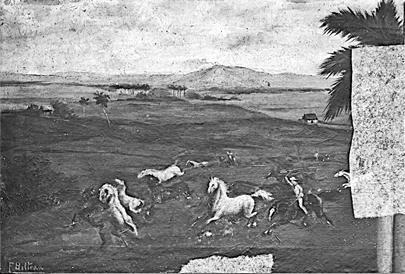

La fe de bautismo de Beltrán12 nos confirma que vino al mundo en la costera localidad artemiseña, célebre por sus abundantes plantaciones de tabaco, plátano y piña; un dato que concuerda con los bucólicos primeros recuerdos que narra el pintor, quien -sin hermanos y criado por el servicio-13 creció aislado, observando la flora y la fauna de su alrededor. No parece casual, por tanto, que una de las primeras obras que de él conservamos (Figura 1) sea una caballada cabalgando libre sobre el clásico paisaje cubano con palmas reales.

Figura 1 Paisaje cubano (en restauración), Federico Beltrán Massés. Barcelona, c. 1900, óleo sobre lienzo, 30 x 50 cm, Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. N.º Inv. 07.1685.

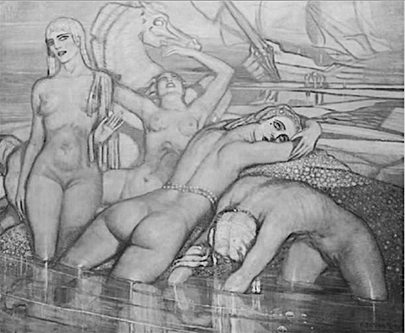

Esta pintura de primerísima época, ejecutada por Beltrán de memoria desde Barcelona cuando comenzaba a pintar, se conserva actualmente en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, institución a la que llegó procedente de la colección de Enrique Rodríguez y Natalia Narezo -familiares políticos del pintor afincados en la isla-.14 Curiosamente, algunos de estos «elementos naturales» con los que Beltrán convivió en su infancia cubana -como los caballos, los cielos estrellados o el mar-serán símbolos recurrentes en sus pinturas (Figura 2) a lo largo de toda su vida, posiblemente cargados de alusiones metafóricas, por parte del propio pintor, en relación con sus orígenes.15

Figura 2 Las perlas, Federico Beltrán Massés. París, 1934, óleo sobre lienzo, 166 x 156 cm, colección particular.

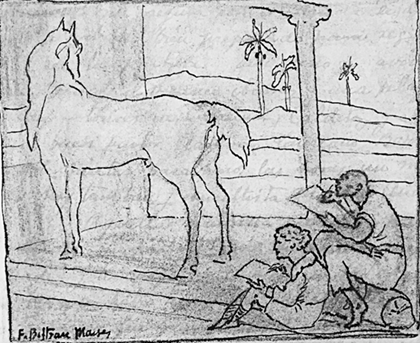

De hecho, continuando con la lectura de su diario, Beltrán nos cuenta cómo se inicia en el dibujo en Cuba, precisamente a partir del estudio de caballos junto a su criado.

Mi afición al dibujo vino viendo a José que dibujaba los caballos de mi padre, pero cosa curiosa el negro no pasaba de hacer las patas sentado en los maderos de palma que hacían la caballeriza en esos países. Así pasamos unos días haciendo cascos de caballo hasta que yo me decidí a dibujar el caballo entero, ante la sorpresa del negro que de maestro pasó a humilde discípulo acabando por pasar el día en esta magnífica tarea para los dos. (Beltrán Massés, s.f., pp. 1-2)

En tan valiosa fuente manuscrita Beltrán nos obsequia una ilustración sobre estas primeras incursiones artísticas en la isla junto a José (Figura 3). El precoz dominio anatómico -en este caso, equino- que manifiesta nuestro pintor en este fragmento se reafirmará en 1904 cuando consiga un premio en la asignatura Anatomía Pictórica, de la Llotja de Barcelona.16

Fuente: Beltrán Massés (s.f., p. 3)

Fuente: Beltrán Massés (s.f., p. 3)Figura 3 Ilustración, Federico Beltrán Massés. Lápiz sobre papel, 13 x 15 cm, diario personal del pintor, no fechado, AFBM.

En cualquier caso, tal y como nos ha relatado el propio pintor, este nació en el «sitio de veraneo» familiar en Güira de Melena, lo cual nos lleva a plantearnos si en la vivienda que su familia solía habitar el resto del año tenían la misma vida campestre. Nuestras dudas se disipan al leer un artículo de Armando Maribona de 1949 donde entrevista al pintor cubano Manuel Vega, quien le relata su encuentro con Beltrán17 en España -estando este a escasos meses de su fallecimiento-: «La primera exposición que vi a mi llegada, en el hotel Ritz de Barcelona, fue de Federico Beltrán […]. Me habló con gran romanticismo de Cuba. Recuerda la casa del Cerro que tiene cisnes de hierro en las balaustradas, donde vivió siendo niño; recuerda los vendedores de frutas, los bollitos fritos y los tamales que hacían las negras viejas. […] está lleno de añoranzas de Cuba, su patria nativa» (Maribona, 1949a, p. 12).

Tras la lectura de estas palabras sobre la casa donde se crió Beltrán, el obligado paseo por la Calzada del Cerro de La Habana nos lleva a detenernos en los llamativos balaustres metálicos en forma de cisne del n.º 1417 (Figura 4). Un edificio de considerables proporciones, cuya estructura -de dos plantas y porche adintelado que da acceso a la inferior- responde a la típica vivienda colonial cubana (Figura 5).18

Tal y como confirma la mujer de Beltrán,19 la familia abandonó la colonia en enero de 1892 -en los albores de la independencia cubana-20 con destino a Barcelona, donde nuestro pintor continuaría su devenir artístico. En Cuba dejaba atrás algunos familiares (Maribona, 1949a),21 su iniciación en el dibujo y, en definitiva, sus recuerdos de una infancia en libertad en el medio rural donde pasaba los veranos, donde recibió la primera inspiración, fruto del contacto con la naturaleza.

2. JUVENTUD EN BARCELONA Y MADRID

En Barcelona la familia de Beltrán mantiene el contacto con cubanos de buena posición, tal y como deducimos de las palabras del pintor sobre su primer amor de juventud.22 Allí comienza la verdadera búsqueda estilística de Beltrán, aunque no sin antes lidiar con la oposición paterna.23 El pintor va definiendo un lenguaje personal, que se vertebra a través de su formación: primero en escuelas de la Ciudad Condal24 y posteriormente en Madrid.

En la capital -a la que decide trasladarse tras sufrir una severa crisis emocional y económica, consecuencia del homicidio de su padre-,25 Beltrán comienza su andadura expositiva en los organismos oficiales. Concurre a la Nacional de 1906, donde se inscribe como pintor natural de Cuba (Exposición Nacional de Bellas Artes, 1906). Al año siguiente se adscribe -por unos meses- al taller de Sorolla, donde será considerado como uno de sus discípulos predilectos.26

En el taller del valenciano nuestro pintor se impregna del afán documental de la Institución Libre de Enseñanza, que pone en práctica en una serie regionalista de los Picos de Europa durante sus estancias estivales en Liébana en 1908 y 1909. Además, experimenta una breve incursión en el luminismo, que queda plasmada en sus Notas de color de la playa valenciana; algunas de las cuales acabaron en Cuba, concretamente en la colección Presno-Albarrán (Caro, 2019).27

La complicada situación financiera en la que Beltrán se ve inmerso en esta etapa de juventud -quien además debe mantener a su madre-, le obliga a movilizarse para solicitar subvenciones gubernamentales. No obstante, la ambigua ciudadanía de nuestro pintor -que no era ni español ni cubano, sino natural de una colonia ya inexistente- sale a la luz en estos duros momentos, lo que causó que cualquier esfuerzo por conseguir una beca o pensión resultase en vano.

La «indocumentación» de Beltrán era especialmente conflictiva en el frenético marco de exposiciones internacionales de aquellos años, donde los artistas se hacían un nombre exponiendo como abanderados de su nación. Del mismo modo que se ven frustrados los intentos de Beltrán por obtener ayudas oficiales españolas, también se le niegan las pensiones en su isla natal, a pesar de sus influyentes contactos diplomáticos y de su presencia en la prensa cubana de aquellos años;28 hecho que podemos confirmar en un artículo que Ernesto Garrido escribe para La Discusión29 en 1913, donde relata la visita del cónsul general de Cuba en Barcelona, Emilio Chibás, al taller del pintor.

Ante semejantes dificultades, encontramos razonable que Beltrán tratara de conseguir la nacionalidad española. Este interés por parte de nuestro pintor se deduce de su solicitud de las copias de las partidas de bautismo -conservadas en el AFBM y presentadas en el epígrafe anterior-, así como del contenido de una carta que recibe de su primo Álvaro el 30 de julio de 1911.30 El 28 de noviembre de ese año, Beltrán consigue la ansiada nacionalidad,31 aunque sin renunciar a su identidad cubana, que proclamará con orgullo hasta el fin de sus días, como deducimos de las siguientes palabras que escribe Armando Maribona en 1946:

¡Mi querido compatriota! -me decía siempre […] si bien es verdad que fracasó en su intento de que algún centro oficial cubano le pensionase para proseguir sus estudios pictóricos […] Beltrán Masses [informaba siempre]: «Soy español, pero cubano de nacimiento, y me siento muy honrado por las dos razones». […] Cierta hermosísima y aristocrática dama cubana, al escuchar la insistencia de Beltrán Masses de comer nuevamente nuestro clásico tasajo, hizo llevarlo desde Cuba, cocinándolo ella misma. Fue tanto el éxito gastronómico y de recuerdos en Beltrán y su madre, que dicha dama recibió un cuadro de recompensa. (Maribona, 1946, p. 39)

Es el mismo periodista quien nos desvela -en otro artículo- que fue precisamente un cubano el responsable del principal acontecimiento en la vida personal de Beltrán (Maribona, 1949b, p. 46):32 en 1905, estando el pintor devastado por la cruel pérdida de su padre, es el médico Enrique Rodríguez33 quien le presenta a la mexicana Sarah Dragoné -viuda de Pablo Narezo-, que se convertiría en suegra de Beltrán cuando este se case con su hija Irene.34 La familia Narezo, de reconocida inclinación intelectual, será desde entonces la gran protectora económica del pintor: una gran fortuna que permitirá a Beltrán mantener un tren de vida repleto de comodidades, cuya suntuosidad y hedonismo encontrarán un claro reflejo en su obra.35

Respecto al apoyo institucional, las tornas para el joven pintor cambian al afiliarse al Reial Cercle Artistic de Barcelona, donde con un activo papel en la organización36 consigue proyectarse en sus primeras exposiciones internacionales de la mano de la entidad.37 Muestra de este mayor reconocimiento es el banquete que se celebra en honor de Beltrán en el hotel Mundial Palace de Barcelona (febrero de 1910), con motivo del éxito de su primera exposición individual en la Sala Parés. Al evento asisten insignes invitados de la isla natal del pintor, como el vicecónsul de Cuba en Barcelona D. C. Sacerio y el abogado cubano D. Higinio Negra.38

3. TRASLADO A PARÍS EN 1916

Como consecuencia de haber sufrido el rechazo del jurado de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1915, Beltrán decide ampliar sus horizontes e instalarse en París a mediados de 1916. El respaldo de sus compañeros artistas -que le proclaman como adalid de una nueva generación atenta a las propuestas artísticas internacionales- y sus deseos de proyectarse como pintor son más fuertes que cualquier miedo derivado de la Primera Guerra Mundial, que asolaba la capital francesa durante aquellos años.

Maribona nos revela cómo, también en su nueva vida parisina, nuestro pintor contó con la protección de influyentes compatriotas afincados en la ciudad: «Los amigos predilectos del hogar eran cubanos también: los Albarrán, los Sanjurjo, los Amoedo, los Nin, los Godoy, los Hernández Portela, todos de alta categoría intelectual y social» (Maribona, 1946, p. 39). En particular, debemos destacar el gran afecto que sentía Beltrán por la familia Albarrán, cuyo hogar cumplía las funciones de «punto de reunión para los cubanos [en París]» (Richard, 1928, p. 10).39

Tras el fallecimiento en 1912 del patriarca, el célebre urólogo sagüero Joaquín Albarrán (Fernández Arias, 2012), -quien, de hecho, había tentado a nuestro pintor en su juventud para que estudiara medicina (Richard, 1949)-,40 la familia queda encabezada por su viuda Carmen Sanjurjo Ramírez de Arellano, segunda esposa del doctor. En el epistolario de Beltrán conservado en el museo Sorolla encontramos una carta donde el discípulo menciona cómo Carmen Albarrán le encomienda que restaure el retrato que el maestro valenciano había pintado al urólogo en 1906,41 al tiempo que esta se une a Beltrán en unas cariñosas bromas sobre la poca fotogenia de Sorolla.42

La alusión a Carmen como «mi familia» por parte de Beltrán en dicha carta se debe a un supuesto parentesco que este creía tener con los Sanjurjo. Si bien en la mencionada partida de nacimiento del artista, «Sanjurjo» no figura entre los apellidos del pintor, en el reverso de una fotografía, el propio Beltrán -muy asiduo a las investigaciones sobre el abolengo familiar- escribió el nombre completo de su madre de la siguiente manera: «Mercedes Masses de Estrada Hoces [¿?] Mosquera Arzamendy Osorio y Sanjurjo». Por lo que deducimos que, de haber una consanguinidad entre Beltrán y los Sanjurjo-familia política de los Albarrán- era muy lejana.43

El reencuentro de los Beltrán con los Albarrán en París probablemente date del momento en que nuestro pintor escribe estas líneas a Sorolla (1918), ya que es en este periodo cuando realiza retratos de gran parte de la familia,44 los cuales acompaña de cariñosas dedicatorias aludiendo a su condición de primos. Entre ellos se deben destacar los de la bellísima Georgette Albarrán de Sanjurjo,45 hijastra y a la vez cuñada de Carmen; los de la propia Carmen Sanjurjo de Albarrán;46el de su hermano y marido de Georgette, Julio Sanjurjo, presentado en la Bienal de Venecia (1920) junto al de su esposa; el retrato a Raymond Albarrán (h. 1918) y el de Suzanne Albarrán (1921), ambos hijos de Carmen con el prestigioso urólogo.47

No obstante, independientemente de la proximidad en el parentesco entre Beltrán y los Albarrán-Sanjurjo, lo cierto es que en la práctica todos actuaron como una verdadera familia desde la llegada del pintor a París en plena Gran Guerra: le abren las puertas de su confortable casa del n.º 15 de la rue Spontini, le introducen en los círculos intelectuales de la ciudad, posan para él en repetidas ocasiones, viajan juntos e incluso colaboran en proyectos empresariales.48 Este fraternal vínculo se evidencia en el hecho de que se añada a Beltrán como familia directa en las numerosas esquelas que se publican en la prensa francesa a raíz de la muerte de Carmen Albarrán.49

La rama de la familia que permaneció en Cuba fue la de Pedro Albarrán, hermano de Joaquín, también urólogo. Es María Albarrán, hija de este, quien se casa con el doctor reglano José Antonio Presno Bastiony (EcuRed, 2019a), gran coleccionista de obras de Sorolla (Laguna Enrique, 2014) y del propio Beltrán. Por su parte, Maribona nos ofrece valiosos datos sobre la buena relación que mantenía Irene Narezo con María Albarrán y cómo esta se preocupó por la mujer de nuestro pintor al estallar la Segunda Guerra Mundial (Maribonab, 1949b).50

Otra familia que entabló una íntima relación con Beltrán en París fue la del poeta franco-cubano Armand Godoy. En palabras de Maribona, fue este el primer coterráneo en pagar un encargo al pintor: «[cita a Beltrán hacia 1923] ‘en Cuba no saben que existo […]’. Esta conversación la sosteníamos a poco de mi llegada a París, hace 23 años. Los retratos que le hiciera a los […] Albarrán y Sanjurjo habían sido como tributos de afecto porque los quería como a hermanos. Más tarde el poeta cubano Armando Godoy fue la primera excepción encargándole el retrato de su bella esposa, Julia Cordovés» (Maribona, 1946, p. 39). Este retrato femenino (Figura 6) -donde Beltrán hace una clara evocación al Antiguo Régimen-,51 se vendió en 2005 en una subasta parisina junto a otro del propio Armand Godoy.52

Fuente: Archivo Fotográfico de Daniel Narezo (Bobigny, Francia).

Fuente: Archivo Fotográfico de Daniel Narezo (Bobigny, Francia).Figura 6 Fotografía de Federico Beltrán Massés (h. 1925), ataviado con una llamativa túnica oriental, pintando en su estudio de París el Retrato de Julia Cordovés, esposa del poeta cubano Armand Godoy.

Según Montes de Oca García-Sáenz (2006), el cual incluye imágenes a color y localización de ambas pinturas en su artículo:53

Godoy [llegado a París en 1919] sabía que entrar en el exquisito ámbito de las tertulias de Federico le abriría muchas puertas. […] Sabemos que esta relación viene de antes de 1926, porque en ese mismo año [Godoy] había publicado la obra Triptyque. Este interesante poemario […] consta de un prólogo […] de Camille Mauclair54 […] [y de] magníficas reproducciones […] de las tres pinturas de Beltrán que le habían servido de inspiración. (p. 32)

En la prensa francesa de 1926, se recoge un encuentro entre Beltrán y los Godoy en una fiesta ofrecida por el ministro de Cuba en Francia, Rafael Marínez Ortiz, a la que también asistieron otros cubanos ilustres como Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, Emilio Bacardi Lay o -los ya mencionados- el doctor Presno y su mujer, María Albarrán (L’Amérique Latine, 1926).

Por último, -y completando el selecto círculo cubano de Beltrán en París- se debe señalar al músico Joaquín Nin Castellanos como uno de los habituales en las famosas soirées organizadas por el pintor los sábados -en su lujoso estudio de Villa Guibert, en el 83 de la rue La Tour (Melgar, 1931)-.55 Como extraemos de las palabras de Maribona, Castellanos solía amenizar al piano dichas veladas, en las que nuestro pintor aprovechaba para «hacer desfilar» sus obras ante los distinguidos invitados (Maribona, 1946).56

4. EXPOSICIONES EN CUBA. IDENTIFICACIÓN DE OBRAS

Aunque no tenemos constancia de que Federico Beltrán realizara en vida una exposición en su isla natal, conservamos pruebas fehacientes de que lo intentó con gran esfuerzo a lo largo de toda su carrera al suponer que este era el mejor pretexto para volver a su lugar de origen después de tantos años. Por ejemplo, en el marco de su primera gira estadounidense (1924-1925), Beltrán se planteó enviar pinturas a La Habana -aprovechando una coyuntura favorable en las relaciones bilaterales entre España y Cuba en 1924 (Macías Martín, 2003)-.57 En el AFBM hay constancia de una relación epistolar continua desde principios de la década con el fundador de la revista cubana Social, el caricaturista Conrado Walter Massaguer,58 quien coincide con Beltrán en Nueva York y le ofrece sus servicios para promocionarle en Cuba.59

Al respecto de este tour norteamericano resulta determinante el hallazgo en el AFBM de una carta de Fernando Espinosa de los Monteros -subsecretario de Estado-, con fecha de 29 de septiembre de 1924. Esta misiva estaba dirigida a Alfredo de Mariátegui -ministro plenipotenciario de España en Cuba-, al cual le comunicaba que: «Con fecha de hoy se ha expedido pasaporte diplomático al Sr. D. Federico Beltrán Masses quien, desde Paris, donde reside, va a esa República [Cuba] para la exposición de obras suyas en arte pictórico. El Sr. Jefe interino del Gobierno, desea que nuestra representación en esa Isla le preste […] las facilidades posibles».60

El compromiso diplomático para con Cuba adquirido por Beltrán desde Estados Unidos se reafirma al encontrar en el citado archivo familiar una invitación del periodista Miguel de Zárraga a un baile organizado por el Comité Pro Cuba en el hotel Astor de Nueva York.61 Aunque la carta no está fechada, un artículo anónimo de La Prensa (Notas de sociedad, 1930), que describe la fastuosidad del evento, nos confirma que se celebró el 12 de febrero de 1930 con motivo del «séptimo aniversario […] [del] patriótico organismo».62 Por tanto, debemos ubicar esta carta en el marco del segundo viaje que Beltrán realiza a Norteamérica durante los primeros meses de 1930.

Por sus alusiones al crack del 29, deducimos que se enmarca en el mismo viaje otra carta no fechada de Massaguer, conservada también en el AFBM. En ella, además de referirse al mencionado Armand Godoy, el caricaturista invita a nuestro pintor a visitar La Habana y apela a su experiencia, pidiéndole consejo sobre una exposición en Hollywood -algo que Beltrán había organizado cinco años antes-: «Ojalá pudieras darte una escapada por aquí. La Habana malgré tout esta preciosa. Pronto haré una exposición aquí (casi en familia), pues no hay salón apetecible. Pienso seriamente en Hollywood. Mándame noticias y tu opinión».63

Por otra parte -y avanzando hasta la última etapa vital de Beltrán-, en el archivo familiar encontramos una carta de Philippe Erlanger en calidad de director de la Association Françaised’ Action Artistique, del 5 de junio de 1940, que demuestra cómo el propio pintor -manteniendo el mismo papel diplomático que había demostrado desde su juventud- propuso el proyecto de una exposición francesa en Cuba que fortaleciera «los lazos de amistad intelectual» entre ambas naciones.64 Esta propuesta tuvo una favorable acogida por parte del Gobierno galo, pero lamentablemente se vio interrumpida por la ocupación nazi de París -pocos días después del envío de la mencionada carta-. Desde un punto de vista menos oficial, las ansias de nuestro pintor por volver a Cuba en estos últimos años de su vida quedan también reflejadas en una nota manuscrita de su mujer -posterior a 1930-que arroja más luz sobre cuáles eran las intenciones de Beltrán en un hipotético regreso a su isla natal desde España.65

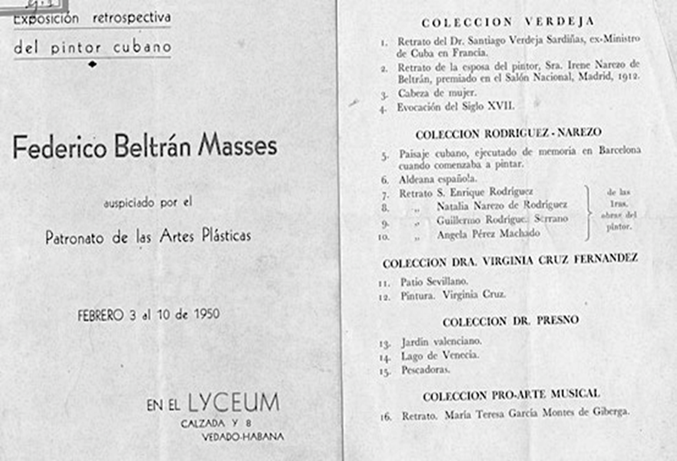

En cualquier caso, si bien la única exposición cubana de Beltrán de la que tenemos constancia -en febrero de 1950, en el Liceo de La Habana (Figura 7)- tuvo carácter póstumo, Maribona afirma que la organización sí se realizó por el propio pintor, estando este a escasos meses de su fallecimiento: «[Beltrán] me dijo que el senador doctor Santiago Verdeja lo había animado a regresar y hacer aquí una exposición» (Maribona, 1949a, p. 12).

Fuente: AFBM. 8.22.

Fuente: AFBM. 8.22.Figura 7. Catálogo de la exposición retrospectiva sobre Federico Beltrán Massés celebrada en el Liceo de La Habana, del 3 al 10 de febrero de 1950.

Santiago Verdeja fue un célebre cirujano (Nieto Cortadellas, 1995)66 y, entre otros cargos políticos, senador de la provincia de Matanzas, de donde procedía la abuela materna de nuestro pintor.67 En el AFBM encontramos una serie de cartas de Verdeja con recomendaciones sobre Cuba destinadas a Beltrán que confirman -de primera mano- las palabras de Maribona respecto a una implicación directa del pintor en su exposición del Liceo, así como del propio político:

Tú sabes que siempre te dije que debías de hacer lo que ahora me anuncias. […] Es un crimen que no hayas estado aquí durante el invierno. La Habana ha estado animadísima esta temporada. Por los periódicos te habrás enterado que entre las múltiples celebridades que nos han visitado se encuentran el Rey Leopoldo de Bélgica y […] los Condes de Barcelona, […] la duquesa de Montoro, el hijo de Churchil, un príncipe danés, etc. Y un sinnúmero de políticos, médicos, abogados, etc. de fama internacional, pues no salimos de un congreso o conferencia para entrar en otro. […] Para hacer una exposición aquí la época ideal es el invierno, pues ya en Abril todo el mundo se empieza a ir para el extranjero o al campo o las playas. Además, desde Noviembre es cuando empiezan a venir los americanos de manera que antes de esa época no hay público que asista a actos de esa naturaleza. [...] De la parte de que yo me ocupo me extraña que tú me lo preguntes pues deberías de saber que tratándose de ti yo hago cualquier cosa con muchísimo gusto.68

De hecho, como vemos en la Figura 7, la Colección Verdeja figura en el catálogo de la mencionada muestra, como prestadora de varias obras de Beltrán: Retrato del Dr. Santiago Verdeja Sardiñas, exministro de Cuba en Francia [Cat. 1]; Retrato de la esposa del pintor, Sra. Irene Narezo de Beltrán, premiado en Salón Nacional, Madrid, 1912 [Cat. 2]; Cabeza de mujer [Cat. 3] y Evocación del Siglo XVII [Cat. 4].

En este artículo se identifican dichas obras acudiendo, como principal fuente, a los fondos del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, donde posiblemente fueron destinadas a partir de 1959. Con respecto al Retrato del Dr. Santiago Verdeja [Cat. 1] no parece haber ninguna duda, ya que el mencionado museo lo tiene inventariado con un título similar al del catálogo de la exposición (Figura 8). En consonancia con la inscripción de la propia pintura,69 claramente se trata del hijo del senador Verdeja que ejerció como ministro plenipotenciario de la República de Cuba en Francia y en Bélgica (Nieto Cortadellas, 1995, p. 121).70

Figura 8 Retrato del Dr. Santiago Verdeja Sardiñas, Federico Beltrán Massés. París, 1939, óleo sobre lienzo, 130 x 98 cm, Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. N.º Inv. 93.171.

El Retrato de Irene Narezo [Cat. 2], sin embargo, presenta más problemática a la hora de su identificación ya que el Museo no tiene registrada ninguna obra con ese título. El dato del citado catálogo sobre su laureada participación en la Nacional de Madrid de 1912 resulta determinante para consultar otras fuentes como el apartado de Beltrán en el catálogo oficial de la exposición madrileña, donde la búsqueda resulta poco fructífera -figurando el título Retratos,71 sin imagen-. En la prensa de ese año descubrimos un interesante artículo que Gabriel García Maroto dedica a la concurrencia nuestro pintor en el mencionado salón, de la que se sirve para ahondar en su carácter cubano y en la impronta que deja en su pintura (García Maroto, 1912, p. 1).72

El cuñado73 de Beltrán incluye ilustraciones de las obras que este presenta en dicha exposición, figurando entre ellas la del retrato femenino de perfil conservado actualmente en el Museo de La Habana (Figura 9).

Figura 9 Retrato de Irene Narezo, Federico Beltrán Massés. Barcelona, 1911-1912, óleo sobre lienzo, 114 x 100 cm, Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. N.º Inv. 07.15.

La asociación de esta figura con la mujer del pintor parece clara, además de por su gran parecido físico, por las evocadoras palabras que escribe Ernesto Homs después de visitar el taller del pintor durante el otoño de 1911 -estando este en plenos preparativos para de la mencionada Exposición Nacional-:

Ahora mismo [Beltrán] ha terminado un cuadro, superior en mi sensibilidad á todo cuanto pintó hasta ahora. Es […] un retrato […] de la más joven de las figuras del cuadro que le valió la primera medalla de que hablábamos [el Retrato de la Viuda Narezo y su hija, ganador de la primera medalla en VI Exposición Internacional de Barcelona de 1911 y que también presenta a la Nacional de 1912]. […] Destaca el bello perfil de la damita en […] un fondo donde se fusionan el tono verde, el matiz amarillo y una nota de rojo […]. La mirada de ese rostro acaricia una como bella lejanía, que seguramente no es, ya, tal lejanía. (Homs, 1911, p. 678)

En el otoño de 1912 encontramos también esta pintura expuesta en las imágenes generales de la Exposición de Pintura y Escultura que se celebra en el Centro Industrial de Tarragona (Figura 10) con la colaboración del mencionado Real Círculo Artístico de Barcelona (RCAB). En el archivo del RCAB hallamos dos documentos relevantes: el catálogo de dicha exposición, donde Beltrán figura encabezando el listado de pintores participando con dos obras, y la relación de envíos que se hicieron al evento, donde se indican las medidas y el valor asignado a estas.74

Fuente: Exposición del Círculo Artístico de Barcelona (1912, p. 1)

Fuente: Exposición del Círculo Artístico de Barcelona (1912, p. 1)Figura 10. Exposición de pintura y escultura celebrada en el Centro Industrial de Tarragona (1912).

El propio Santiago Verdeja, en otra de sus cartas dirigidas a Beltrán conservadas en el AFBM, alude a este retrato de Irene Narezo que al parecer en un principio fue donado por el propio pintor al Museo de Cárdenas (Matanzas):75

De tu cuadro para Cárdenas tengo que decirte que […] después del ciclón [el Museo] había sufrido mucho y estaba algo abandonado; efectivamente el lugar no era para un Beltrán Massés pues los cuadros están tirados por el suelo […]. Así que yo pensé que era mejor esperar a ver si aquello lo arreglan y mientras tanto el cuadro está aquí en esta mi casa con un papel que le pegué por detrás diciendo quién era y que tú lo habías donado para el Museo de Cárdenas, de manera que si me muero mis hijos sepan que no es de ellos aunque bien quisiera yo que así fuera, no solo por serlo tuyo sino que es el retrato de Irene.76

Continuando nuestro estudio sobre las obras de la colección Verdeja, consideramos lógico seguir buscando en los fondos del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Aunque la identificación no resulta tan clara como en los casos anteriores, por pura asociación formal nos inclinamos a relacionar la Cabeza de mujer [Cat. 3] con la pintura inventariada por el Museo como Estudio femenino (Figura 11). Por otra parte, basándonos en una mera analogía iconográfica, podemos abrir la posibilidad de que la obra Evocación del S. xvii [Cat. 4] sea el mencionado Retrato de Julia Cordovés, aunque no se ha encontrado ninguna información que arroje luz al respeto.

Figura 11 Estudio femenino, Federico Beltrán Massés. Sin datar, óleo sobre lienzo, 55 x 46 cm, Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. N.º Inv. 07.1613.

Respecto a las obras cedidas por la Colección Rodríguez-Narezo a la muestra del Liceo [Cat. 5-10], es de nuevo Maribona quien nos ilustra sobre el parentesco del matrimonio con nuestro pintor (Maribona, 1949b).77 En relación con la localización actual de dichas pinturas, volvemos a acertar al dirigir nuestras miras a la colección del mencionado museo habanero. Sin lugar a dudas -como ya hemos explicado- el Paisaje cubano, ejecutado de memoria en Barcelona cuando comenzaba a pintar [Cat. 5] corresponde al cuadro del Museo, presentado en el primer epígrafe de este artículo (Figura 1). La obra llamada en 1950 Aldeana española [Cat. 6] se puede identificar con toda probabilidad con la pintura La Micaeluca (Figura 12) conservada también en dicha institución. Esta fue pintada por Beltrán en Frama, durante el verano que el pintor pasó en la casa familiar de los Narezo en 1908, siendo una de las obras clave de la serie regionalista de Los Picos de Europa.78

Figura 12 La Tía Micaeluca, Federico Beltrán Massés. Frama, 1908, óleo sobre lienzo, 56 x 46,5 cm, Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. N.º Inv. 07.1647.

De los retratos expuestos en el Liceo procedentes de la colección estudiada [Cat. 7-10] -entre los que se incluye el de la propia Natalia Narezo-,79 ninguno ha podido identificarse con los conservados en el Museo de La Habana. No obstante, entre las obras de dicha institución sí hemos podido dar nombre a la llamada Figura de Dama (Figura 13) -que al parecer no formó parte de la mencionada Exposición-. Así, en el AFBM encontramos un recorte de prensa con la imagen de la obra, cuyo pie nos arroja luz sobre la identidad de la retratada y nos informa que fue uno de los cuadros expuestos en Nueva York en diciembre de 1924 -importante muestra que supuso el pistoletazo de salida de la mencionada gira norteamericana de Beltrán-: «[Traducción del inglés] Enid Annenberg por Federico Beltrán-Masses. Cortesía de Demotte. Esta obra estaba entre aquellas incluidas en la exitosa reciente exposición del artista en las Wildenstein Galleries».80

Figura 13 Retrato de Enid Annenberg, Federico Beltrán Massés. Nueva York, 1924, óleo sobre lienzo, 153 x 52,5 cm, Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. N.º Inv. 07.13.

Continuando nuestro estudio del catálogo de la retrospectiva de Beltrán en La Habana, ante la falta de datos para identificar las obras de la Colección de la Dra. Virginia Cruz Fernández [Cat. 11-12], nos detenemos en las pinturas prestadas por el Dr. José Antonio Presno [Cat. 13-14]. Vuelve a ser Maribona quien nos ayuda a identificar las pinturas: «le adquirió dos obras el eminente cirujano y destacado médico doctor José A. Presno, y su bella y distinguida esposa, María Albarrán, sobrina carnal del famoso urólogo francés nacido en Sagua la grande [el ya mencionado, Joaquín Albarrán] recibió otra como obsequio» (Maribona, 1946, p. 39).

El artículo cuenta con ilustraciones de dichas obras: Escena de la Costa Valenciana, de la colección del doctor José A. Presno (Figura 14), que puede identificarse con la pintura Pescadoras del Liceo [Cat. 15]; Naranjera Valenciana, propiedad de la señora María Albarrán de Presno, que coincide con la obra Bailarina, conservada en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba (Figura 15)81 y que puede referirse a la pintura Jardín Valenciano del Liceo [Cat. 13]; y Gran Canal, Venecia (Figura 16), que con gran probabilidad se puede referir a la obra Lago de Venecia del Liceo [Cat. 14].

Figura 14 Escena de la costa valenciana, Federico Beltrán Massés. Datación desconocida, óleo sobre lienzo, medidas desconocidas, localización desconocida.

Figura 15 Naranjera valenciana, Federico Beltrán Massés. París, 1926, óleo sobre lienzo, 114 x 100 cm, Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. N.º Inv. 07.15.

Figura 16 Gran Canal, Federico Beltrán Massés. Venecia, c. 1920, óleo sobre lienzo, medidas desconocidas, localización desconocida.

Por último, respecto a la obra cedida por la Colección Pro-Arte Musical, el Retrato de María Teresa Montes de Giberga [Cat. 16], claramente se refiere a otra de las ilustraciones del artículo de Maribona, en cuyo pie se le menciona como fundadora de dicha sociedad (Figura 17). Es este un retrato póstumo donde Beltrán, sin duda, consigue plasmar la fuerza y el carácter de esta pionera, impulsora de toda una saga de mecenazgo femenino en las artes musicales habaneras (Pacheco Varela, 2010).82

CONCLUSIONES

El principal objetivo conseguido a raíz de este estudio ha sido determinar en qué medida las raíces cubanas del pintor Federico Beltrán Massés -que abandonó la Isla en su niñez- afloran a lo largo de toda su vida, tanto en su obra como en sus relaciones diplomáticas y sociales.

Como objetivo secundario, a partir del análisis de las fuentes, se ha podido identificar a diferentes familias cubanas afincadas en Europa, a través de las cuales el pintor consiguió establecer este constante vínculo con su país natal. Beltrán estuvo rodeado de una larga red de contactos -un tanto difuminada- de familiares, amigos y benefactores, originada por sus padres a su llegada a Barcelona en 1892 y que se ampliaría en París a partir de 1916 con distinguidas familias como los Godoy, los Nin, los Albarrán-Sanjurjo y los Presno, entre otros.

Además, podemos concluir a partir de este artículo algo en lo que ninguna monografía sobre Beltrán Massés había reparado hasta la fecha: el enorme orgullo del pintor por su patria de origen, del cual hizo gala hasta el final de sus días. Este dato, que en principio podría resultar anecdótico, cobra especial importancia en dos sentidos:

Desde un punto de vista mercadotécnico, las frecuentes alusiones de Beltrán -en prensa y en sus propios escritos- a sus orígenes cubanos, a los que se aferra con cierto romanticismo evocando las vivencias tropicales de su infancia, sin duda le dieron publicidad como retratista, envolviendo su figura como artista de cierto halo de misterio y exotismo.

Este amor desaforado del pintor por Cuba encontrará una vertiente diplomática al establecerse en París. Es en la capital francesa donde Beltrán consigue sacar brillo a su «ambigua ciudadanía» -que tantos problemas le había ocasionado en su juventud a la hora de acogerse a ayudas oficiales-, aprovechando sus influyentes contactos para abanderar un papel conector entre Francia, España y Cuba.

Por último, de este estudio podemos extraer que, siempre atento a las oportunidades que se le abren como pintor en su isla natal, Beltrán intenta por todos los medios regresar allí con una exposición. Estos deseos se ven constantemente frustrados y solo verán la luz a nivel póstumo en la muestra retrospectiva que se celebró en el Liceo de La Habana en febrero de 1950, la cual, paradójicamente, fue proyectada por el propio artista durante sus últimos años. Este hecho -contribuyendo al proceso de revisión que está experimentando la biografía del pintor en los últimos años, la cual apenas había ahondado en sus raíces-nos lleva a imaginar a un Beltrán enfermo que dedica sus últimas fuerzas a organizar la tan ansiada muestra con la que volver triunfante a la isla que le vio nacer, como queriendo con ello completar un círculo -el de su propia vida- que empieza y termina en su añorada Cuba.