Introducción

El control de la parasitosis gastrointestinal (PGI) representa un problema para la producción de pequeños rumiantes, ya que el uso de antihelmínticos de manera frecuente e indiscriminada origina la aparición de resistencia a los fármacos principales (RA) (Martínez-Valladares et al., 2015; Arece-García et al., 2017). La principal especie de nematodo involucrada en el desarrollo de resistencia ha sido Haemonchus contortus (Gasbarre et al., 2015; Crook et al., 2016). Sin embargo, otras especies como Trichostrongylus colubriformis (Van Den Brom et al., 2015) y Cooperia curticei también se han informado (George et al., 2018).

Debido al incremento en la frecuencia de casos de RA, se desarrollan variedad de alternativas de control, que no dependen del uso exclusivo de antihelmínticos de síntesis química. Con ellas se pretende disminuir la carga parasitaria, la presión de selección a que están usualmente sometidos los fármacos, así como los efectos de los nematodos gastrointestinales (NGI) en los animales (Campbell et al., 2017, Westers et al., 2017).

La selección de aquellos animales que presentan la capacidad de resistir o tolerar la infestación parasitaria es una de las alternativas para el control de NGI, por lo que es importante el estudio del desarrollo de la respuesta inmune en los animales, y de los factores que la afectan, especialmente ante la presencia de H. contortus. Este es un parásito que presenta marcada variación antigénica (Hussain et al., 2014), y provoca en el animal mecanismos de defensa que permiten la eliminación de larvas infectantes y parásitos adultos (Lacroux et al., 2006). Estos mecanismos dependen de varios factores, entre los que se incluye la alimentación adecuada (Hughes y Kelly, 2006).

La gran variabilidad genética de las cabras en respuesta a las infestaciones por nematodos gastrointestinales constituye una ventaja para su selección genética (Estrada-Reyes et al., 2019). En la actualidad, la identificación de estos animales constituye un reto. Con este fin se realizan diferentes estudios de validación de modelos de segregación en ovejas (Palomo-Couoh et al., 2016 y Palomo-Couoh et al., 2017), pero en cabras son escasos los estudios acerca de la validación de modelos de segregación para animales resistentes o susceptibles al parasitismo gastrointestinal. Por ello, el objetivo de este estudio fue evaluar la segregación fenotípica contra nematodos gastrointestinales, a partir del conteo fecal de huevos en cabras lecheras del municipio Martí, en la provincia de Matanzas, Cuba.

Materiales y Métodos

Localización. El estudio se realizó de mayo a diciembre de 2017 en un rebaño caprino lechero del municipio Martí, perteneciente a la provincia de Matanzas. Esta región se ubica en los 220 57’ 9” de latitud Norte y 800 55´ 0” de longitud Oeste.

Animales. Se utilizaron 52 cabras lecheras de diferente fenotipo, identificadas de forma individual mediante tatuajes en una de sus orejas, y en buen estado aparente de salud. En el momento de la investigación, el peso corporal de estos animales era de 42,5 kg. Como promedio tenían 5,5 años de edad y cuatro lactancias. Durante el estudio, los animales se encontraban entre los momentos finales de la gestación y semanas posteriores al parto.

Manejo. Las cabras pastoreaban en una vegetación arbustiva espontánea de Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn.-Acacia farnesiana (L.) Willd. (90 % del área) y el complejo pitilla-jiribilla [Dichanthium caricosum (L.) A. Camus-Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf] como pasto base, en un área de 58,3 ha sometidas a un sistema de pastoreo continuo. Pastoreaban, como promedio, seis horas diarias y regresan en la tarde a naves de tenencia, donde contaban con agua y sales minerales a voluntad. No recibieron suplementación adicional.

Las desparasitaciones se realizaron de forma arbitraria, sin la existencia de un plan de control parasitario y sin evidencias de su registro. Los tratamientos los realizaron los mismos productores sobre la base de la estimación del peso vivo de los animales con Labiomec® (Ivermectina en dosis de 0,22 mg/ kg de PV, LABIOFAM1, Cuba) y Labiozol® (Albendazol Sulfóxido en dosis de 5 mg/kg de PV, LABIOFAM, Cuba), en función de la disponibilidad de los medicamentos en el momento de la desparasitación.

Mediciones en los animales. Con frecuencia mensual, se determinó la condición corporal (CC) de cada reproductora mediante la metodología descrita por Ghosh et al. (2019). El valor mínimo de la escala (1) correspondió a los animales depauperados, y el máximo (5) a los de mejor condición corporal. Además, se extrajeron de manera directa 10 g de heces del recto de cada cabra y se colocaron en bolsas de nailon en anaerobiosis. Las muestras se procesaron por la técnica de McMaster, modificada para determinar el conteo fecal de huevos (CFH) de NGI. El número de huevos en heces se ajustó a un factor de corrección de 50 (Arece et al., 2004).

Análisis estadístico. Cada mes se utilizó la distribución ordenada de CFH para generar cuartiles (Q), según el modelo de segregación propuesto por Palomo-Couoh et al. (2016). Los conjuntos de valores del CFH determinaron tres puntos, que dividieron el conjunto de datos en cuatro grupos iguales. A partir de este procedimiento, la clasificación de los animales fue la siguiente:

Altos eliminadores: en 60 % de los muestreos los animales estaban en el Q3.

Bajos eliminadores: en 60 % se hallaban en el Q1, y en 40 % en los cuartiles intermedios, pero nunca CFH superiores a 1 500 huevos por gramo.

Eliminadores intermedios: correspondieron a los animales que se encontraban en los intercuartiles Q2 y Q3.

Los datos se procesaron en el software IBM SPSS® Statistic, para determinar cuartiles y modas. El CFH se transformó (log CFH+25) para homogenizar las varianzas y obtener la distribución normal de los datos. Se realizó análisis de medidas repetidas en el tiempo mediante el PROC MIXED del SAS (SAS Institute Inc., 2004) para determinar las diferencias en el conteo fecal de huevos por mes y por grupo, con nivel de significación de 0,05. Se utilizó la prueba de Tukey para la diferenciación entre las medias. Se evaluaron varias estructuras de covarianza, con el mejor ajuste para la Autoregresiva tipo 1. Paralelo se determinó la moda de la nota de la condición corporal.

Resultados y Discusión

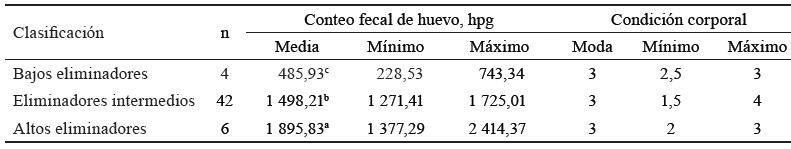

En la tabla 1 aparece la clasificación de las cabras en función de la carga parasitaria. Se identificaron tres grupos de animales, según la susceptibilidad al parasitismo gastrointestinal: bajos, medios y altos eliminadores. Los animales clasificados como bajos eliminadores presentaron un promedio de huevecillos que no superó los 500 hpg, mientras que en los altos eliminadores el promedio fue superior a los 1,800 hpg, con diferencias significativas (p < 0,05) entre los grupos.

Tabla 1 Segregación de los animales en función del nivel de infestación parasitaria.

Letras diferentes en una misma columna difieren a p < 0,05

En estudios con este mismo modelo de segregación se observaron proporciones similares, al determinar las variaciones fenotípicas a la infección de nematodos gastrointestinales en ovinos Pelibuey (Morteo-Gómez et al., 2004). Esos resultados mostraron menor cantidad de animales resistentes o bajos eliminadores, con CFH de 418 y 5 911 hpg para los grupos bajos y altos eliminadores, respectivamente.

Palomo-Couoh et al. (2016) informaron también cifras similares, al evaluar varios modelos basados en el CFH para segregar ovejas Katahdin y Pelibuey. Estos autores refirieron que las ovejas clasificadas como resistentes tenían CFH más bajos que las susceptibles y las que estaban en el rango intermedio. A su vez, las susceptibles tenían mayores CFH con respecto a las intermedias y a las resistentes.

La variabilidad en la respuesta a la infestación parasitaria en cabras ha sido demostrada al menos en una porción de un rebaño que desarrolla cierto grado de resistencia, por la edad o por exposiciones previas al parásito (Vlassoff et al., 1999). Sin embargo, a diferencia de los ovinos, son escasos los estudios realizados en cabra, referidos a la selección genética al parasitismo gastrointestinal (Heckendorn et al., 2017).

La mayor cantidad de animales fueron segregados como eliminadores intermedios. Al analizar la estructura del rebaño referente a la susceptibilidad, se observó que 11,5 % de los animales están en el grupo de animales clasificados como altos eliminadores. Se demuestra así la distribución agregada de los parásitos en animales, donde una pequeña minoría alberga la mayor carga parasitaria (Zapata-Salas et al., 2016).

Al analizar la condición corporal en los tres grupos, el valor que más se repitió (moda) fue 3, considerado como aceptable para cabras en gestación (valores de 3-3,5) como para cabras en lactación (valores de 2,5-3) (Ghosh et al., 2019). En futuros estudios, en modelos de segregación, la CC se pudiera considerar como un indicador susceptible a la PGI, por tener relación con características productivas y reproductivas (Moeini et al., 2014) y por su consideración en estrategias de tratamientos antiparasitarios selectivos (Cornelius et al., 2014).

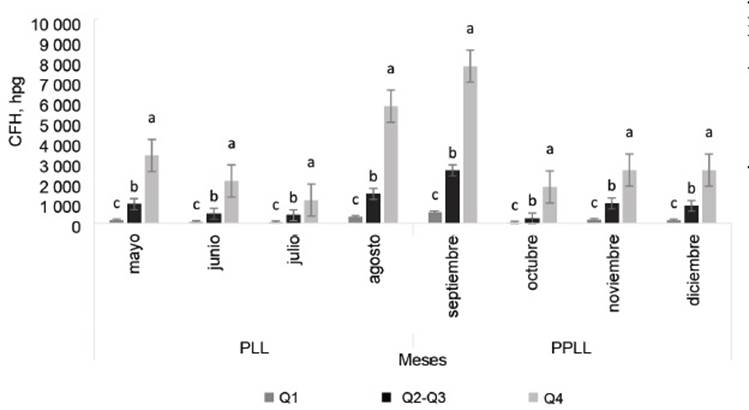

En la figura 1 se muestran los conteos fecales de huevos por mes en cada cuartil. Como era de esperar, se observan diferencias significativas (p < 0,05) en los CFH en cada cuartil, con mayor nivel de infestación en agosto y septiembre. Esto coincide con el último período de la gestación e inicio de los partos, etapa en el que se describe un fenómeno conocido como elevación periparto. Este se presenta en las últimas semanas antes del parto, como resultado del incremento de los niveles de prolactina, que provoca el resquebrajamiento del sistema inmune y permite el incremento de la fecundidad de los parásitos o la salida de larvas que permanecían en hipobiosis (Craig, 2018). Este suceso posee gran importancia desde el punto de vista epizootiológico, pues constituye una estrategia para la diseminación de los huevecillos en las áreas de pastoreo, y asegurar así la perpetuación de la especie tras la infestación de las crías.

Estos resultados también estuvieron influenciados por factores relacionados con el estado nutricional del rebaño, ya que la calidad del pasto consumido durante el período poco lluvioso (PPLL) suele ser clasificado de regular a malo (Sánchez et al., 2003). La disponibilidad de materia seca en esta época reduce la posibilidad de establecer una respuesta inmunológica efectiva por parte de los animales a la infestación (Hoste et al., 2008), lo que conlleva a alto nivel de parasitismo.

Al considerar que la segregación de animales resistentes al PGI depende, en gran medida, de la variación del fenotipo, el indicador CFH se percibe como el de mayor importancia, por estar muy relacionado con la cantidad de parásitos adultos en el sistema digestivo (Ngongeh, 2017). La utilización de este indicador como criterio de selección genética es muy controversial en cabras, por poseer baja heredabilidad (Heckendorn et al., 2017). Sin embargo, se pudiera tener en cuenta en estrategias de selección multicarácter. Se pudiera asumir el reto de incluir otros parámetros para determinar la respuesta inmune, como la coloración de la mucosa ocular el conteo de eosinófilos, las concentraciones de IgA e IgE, el grado de anemia y el hematocrito (Saddiqi et al., 2012) y estudios complementarios que corroboren la existencia verdadera de animales genéticamente resistentes (González-Garduño et al., 2017).

Conclusiones

La segregación de las cabras mediante el conteo fecal de huevos permitió la identificación de la variabilidad fenotípica existente entre los animales, en cuanto a la susceptibilidad al parasitismo gastrointestinal. De este modo se crean bases para la evaluación, en un futuro, de un programa de mejoramiento genético mediante selección, para animales resistentes al parasitismo gastrointestinal.