Introducción

El hotspot de los Andes Tropicales es una importante región ecológica con gran potencial para la restauración de bosques (Conservación Internacional Colombia, 2004). Dentro de este ecosistema, los bosques montanos del norte y sur del Ecuador tienen altos niveles de riqueza de especies y endemismo (Gentry, 1992). Sin embargo, la estructura y dinámica de la vegetación se ve fuertemente afectada por la trasformación de la cobertura forestal a otros usos de la tierra, siendo una de las principales causas la fragmentación, degradación y pérdida de la biodiversidad (Reyers, 2004; Etter et al., 2008).

No obstante, datos recientes revelan que las áreas de bosques degradadas y tierras agrícolas abandonadas se están recuperando y las formas de restauración, tanto activa como pasiva, son una alternativa para estabilizar los paisajes erosionados (Silver et al., 2000).

La restauración ecológica es el proceso de recuperación de un ecosistema degradado, dañado o destruido (SER, 2004). Es una actividad que inicia y/o acelera la recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad; incluye la mejora de las funciones y servicios del ecosistema (Vasseur, 2012). Es un componente de conservación y de programas de desarrollo sostenible en todo el mundo (SER, 2004). La ONU declara como la década de la restauración ecológica al período 2020-2030.

La restauración pasiva consiste en la eliminación del agente de tensión que está limitando la regeneración natural en la zona. Sin embargo, a pesar de que se trata de una práctica económica y sencilla, varios estudios llevados a cabo en escenarios donde se aplicó la restauración pasiva evidencian que, debido a las condiciones ambientales de los sitios alterados, los procesos naturales se tornan lentos, tomando varios años para establecer una cubierta vegetal similar al sitio de referencia (Voss et al., 2001; Günter et al., 2007, Günter et al. 2011; Knoke et al., 2014; Palacios et al., 2015).

La restauración activa va dirigida a restaurar la cobertura vegetal o a recuperar la funcionalidad del ecosistema, el cual es un proceso integral y complejo que implica un gran esfuerzo. La restauración activa suele aplicarse a través de técnicas de enriquecimiento de plantaciones exóticas y mixtas (Aguirre et al., 2006; Beck et al., 2008; Mazón y Aguirre, 2016; Mazón et al., 2017; Murcia et al., 2017). Para la Región Sur del Ecuador, la plantación de enriquecimiento puede resultar una interesante opción para convertir plantaciones de especies exóticas en sistemas o ambientes más naturales, los cuales pueden contribuir a la restauración de la biodiversidad.

En las actuales circunstancias, la restauración ecológica se plantea como una prioridad mundial (Mazón et al., 2017). En el ámbito internacional, se puede citar el Desafío de Bonn, lanzado en 2011, que constituye un esfuerzo global que persigue restaurar 150 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas hasta el 2020. Este desafío fue extendido en la declaración de Nueva York firmada en 2014, con la intención de alcanzar 200 millones de hectáreas adicionales para el año 2030 (Laestadius et al., 2011) . También existe la meta 14 del Convenio de Diversidad Biológica, que para el año 2020 se logren restaurar y salvaguardar los ecosistemas con mayor riesgo de degradación y que produzcan los mayores beneficios ambientales (Convention on Biological Diveristy, CBD, 2010); por otro lado, se destaca la iniciativa 20-20 que inició en el 2014, donde los países de América Latina y el Caribe trabajarán en conjunto con actores locales para alcanzar la restauración de 20 millones de hectáreas de tierras degradadas para el año 2020 (World Resources Institute, WRI, 2014).

En el Ecuador, la restauración ecológica ha tomado fuerza desde que la Constitución Política del Ecuador 2008, en el artículo 72, reconoce como aspecto sobresaliente el derecho que tiene la naturaleza a ser restaurada en caso de presentar consecuencias negativas con el ambiente; asimismo, se contempla la restauración del Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, en el eje 3, en su objetivo 3, donde enfatiza la responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones para que se mantenga, precautele y soporte a la vida en todas sus formas y reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (SENPLADES, 2017).

En la región sur del Ecuador existen muchas áreas degradadas por varias razones y no se ha experimentado la recuperación de la composición y funcionalidad de estos sistemas a nivel de paisaje, situación que apoyaría a planificar e implementar acciones de restauración (Aguirre Mnedoza, 2016).

Para suplir este vacío de información se implementó este experimento con el propósito de evaluar la sobrevivencia, mortalidad y crecimiento inicial en diámetro y altura de tres especies forestales plantadas en un matorral andino que se encontraba recuperándose naturalmente. El documento contiene resultados iniciales de tres años de observación y contempla la sobrevivencia, mortalidad y crecimiento de las tres especies en estudio.

Materiales y métodos

Área de Estudio

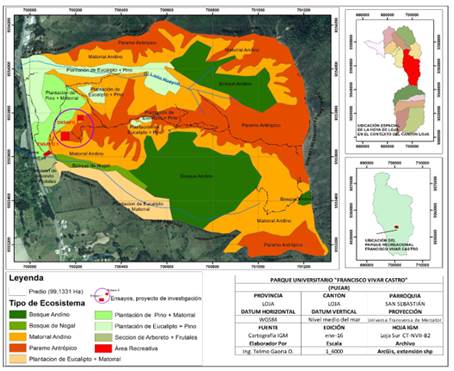

El Parque Universitario "Francisco Vivar Castro" (PUFVC) está ubicado en el sector "La Argelia", parroquia "San Sebastián", en el cantón "Loja"; es propiedad de la Universidad Nacional de Loja, tiene una superficie de 99,13 ha, en un rango altitudinal de 2 130 a 2 520 msnm. Se encuentra localizado entre las coordenadas UTM: 700 592 9 554 223N, 700 970 9 553 139S - 701 309 9 553 171E, 699 961 9 554 049W (Aguirre, Yaguana y Gaona, 2016) (Figura 1). El área de intervención es un matorral bajo producto de sucesión vegetal después de haber sido plantado con Pinus radiata y de soportar tres incendios forestales en el lapso de siete años.

Las áreas en estudio están ubicadas en la zona de vida bosque seco montano bajo (bs-MB) (Cañadas, 1983); presenta una temperatura media anual de 16,6°C, precipitación media anual de 955 mm/año (Palacios, 2012). El suelo es de material parental de rocas metamórficas, de baja fertilidad, medianamente profundos (60 cm), de textura franco, franco arenoso y franco arcilloso, pH ácido. Se trata de suelos coluviales donde ha existido la acción constante de fenómenos geomorfológicos que han modificado la fisiografía con grandes deslizamientos y la acción de la erosión pluvial, que ha dado como resultado la formación de estoraques y colinas (Guarnizo y Villa, 1995); (Aguirre, 2001).

Diseño de los ensayos en el matorral andino del PUFVC

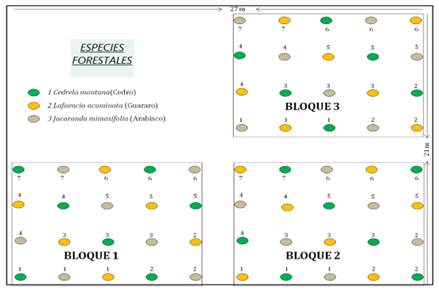

Los ensayos se establecieron en bloques. Se utilizaron tres especies forestales: Cedrela montana Moritz ex Turcz (cedro blanco), Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC. (guararo) y Jacaranda mimosifolia D. Don. (arabisco), que son especies usadas en actividades forestales en la zona y conocidas por la población. En el primer ensayo de 42 x 33 m (Figura 2), se instalaron tres repeticiones por especie, dando un total de nueve bloques, sembrando 20 individuos de cada especie a un espaciamiento de 3 x 3 m. En el segundo ensayo de 27 x 21 m, se instalaron tres bloques, en cada bloque se combinaron las tres especies forestales con un total de 20 individuos de cada especie en experimento (Figura 3) .

Determinación del crecimiento de las especies establecidas

Se realizaron dos mediciones: al inicio del experimento y a los tres años de establecido el ensayo. En cada unidad de muestreo se evaluaron el diámetro, la altura total, el área basal y el volumen de todos los individuos de las especies en estudio; las que se indican en las figuras #2 y #3. La medición de la altura se realizó con una cinta métrica y el diámetro en la base de la planta usando un calibrador.

Con los datos obtenidos se calculó el crecimiento medio anual de volumen, diámetro, área basal y altura, usando las fórmulas planteadas por Quesada et al. (2012) (Tabla 1). Asimismo, se establecieron los límites de confianza para cada uno de los estimadores de las variables dasométricas.

La mortalidad (m) fue calculada con un modelo logarítmico (Lieberman y Lieberman 1987; Sheil et al., 1995; Condit et al., 1999; Hoshino et al., 2002; Marín et al., 2005), durante un período de tres años (2016-2019). La mortalidad con el número de árboles por área fue calculada aplicando la ecuación #1: (Ecuación 1)

Dónde:

m |

= mortalidad, expresada en %/año. |

ln |

= Logaritmo natural. |

No |

= Número de individuos en la primera toma de datos. |

Ns |

= Número de individuos originales sobrevivientes al final del período. |

t |

= Edad de la plantación en años. |

Sobrevivencia: fue determinada en base a la relación porcentual entre el número de plantas establecidas y el número de plantas vivas encontrada al momento de la medición.

Variables consideradas en la investigación

Las variables que fueron medidas y calculadas en la investigación en el Parque Universitario "Francisco Vivar Castro" son: diámetro a la base del tallo (D cm), altura total (AT m), incremento medio anual (IMA) e incremento periódico anual (IPA).

Cálculos de crecimiento e incrementos de las variables analizadas

Con los datos obtenidos de los registros iniciales y actuales, se calculó el crecimiento y el incremento, a nivel de individuos y de especies, dentro del ensayo (Tabla 1). Para estos análisis se consideró como crecimiento inicial la primera medición (al instalar el ensayo) y como crecimiento final la última medición (tres años de plantación). Los cálculos se realizaron para cada individuo mediante la aplicación de las fórmulas planteadas en la tabla #1 y los valores analizados comprenden los promedios tanto en individuos como por especie.

Análisis de datos

Se realizó la descripción de la tasa de sobrevivencia, mortalidad, crecimiento de diámetro, área basal, volumen y altura de cada especie forestal; además, se calculó el incremento medio anual de crecimiento en diámetro a la base de la planta, altura, volumen y área basal. Este estudio permitió determinar las especies de mayor crecimiento anual en los diferentes bloques. Se realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) con el fin de identificar diferencias significativas a nivel de especies y su adaptación para sistemas de plantación, ya sea utilizando una sola especie o en combinación. También se realizó un análisis de regresión entre el diámetro como variable dependiente y la altura como variable independiente. Para el análisis se usó el software estadístico INFOSTAT.

Resultados

Mortalidad y sobrevivencia de las tres especies forestales

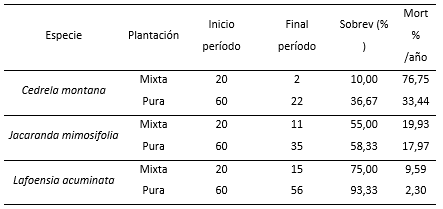

Las variables de mortalidad y sobrevivencia evaluadas en el período 2016-2019, indicaron que: Cedrela montana presenta los mayores niveles de mortalidad por año en plantaciones puras como en rodales asociados, seguido por Jacaranda mimosifolia, la cual tiene un nivel de sobrevivencia medio y finalmente Lafoensia acuminata, que registró mayores valores de sobrevivencia en plantaciones asociadas y en rodal puro, siendo este último el mejor con el 93 % de sobrevivencia (Tabla 2).

Crecimiento e incremento en diámetro, altura, área basal y volumen de las especies forestales

En relación con el crecimiento e incremento de las variables dasométricas, los resultados indican una tendencia negativa, tanto para Cedrela montana como para Jacaranda mimosifolia, principalmente en el crecimiento en altura, el cual responde a muerte apical de los individuos y, por tanto, medición de alturas en rebrotes. El crecimiento en diámetro hasta el período de evaluación fue poco significativo, siendo mayor para Cedrela montana en plantaciones combinadas (Tabla 3).

Tabla 3 - Crecimiento e incremento en diámetro y altura de tres especies forestales

CR_D: Crecimiento en diámetro basal (cm); CMA_d; Crecimiento medio anual diamétrico (cm); IPA_d: Incremento periódico anual diamétrico (cm); CR_H: Crecimiento en altura (cm); CMA_H: Crecimiento medio anual altimétrico (cm); IPA_H: Incremento periódico anual altimétrico (cm)

En el crecimiento e incremento de área basal y volumen se observó un patrón similar al diámetro y la altura. Se evidencia una tendencia negativa, tanto para Cedrela montana como para Jacaranda mimosifolia, principalmente en el crecimiento en volumen e Incremento Periódico Anual (IPA). El crecimiento basal en el período de evaluación es poco significativo, siendo mayor para Lafoensia acuminata, seguido de Cedrela montana en plantaciones puras (Tabla 4).

Los valores negativos responden a individuos que sufrieron muerte apical y al final de la evaluación se registraron valores inferiores a los iniciales. Esto implica que posiblemente algunos individuos sufrieron estrés y/o problemas de adaptación hasta volver a su desarrollo.

Tabla 4 - Crecimiento e incremento en área basal y volumen de tres especies forestales

CR_G: Crecimiento en basimétrico (cm2); CMA_G: Crecimiento medio anual basimétrico (cm2); IPA_G: Incremento periódico anual basimétrico (cm2); CR_Vol.: Crecimiento volumétrico (cm3); CMA_Vol.: Crecimiento medio anual volumétrico (cm3); IPA_Vol.: Incremento periódico anual volumétrico (cm3)

Análisis estadístico

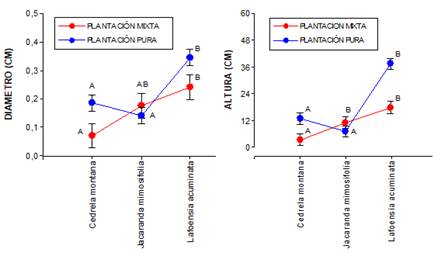

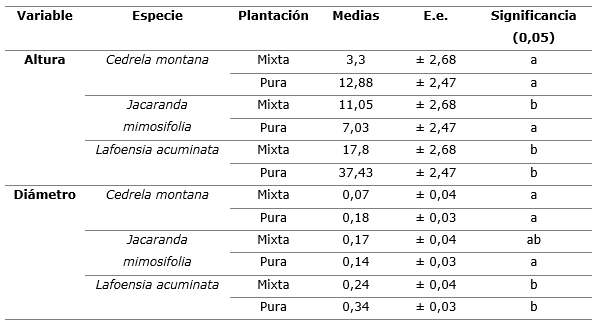

De acuerdo al Análisis de Varianza (ANOVA), se encontraron diferencias significativas en alturas de las plantas por sitio: Jacaranda mimosifolia reportó mejor crecimiento en altura en rodales mixtos con Cedrela montana y Lafoensia acuminata. Respecto al diámetro de las especies no presentaron diferencias significativas en los dos tipos de plantación para las especies estudiadas (Tabla 5).

Tabla 5 - Análisis de varianza a nivel de especies y tipo de plantación para las variables en altura y diámetro de las plantas

Letras iguales no existe diferencias, letras diferentes existe diferencia significativa

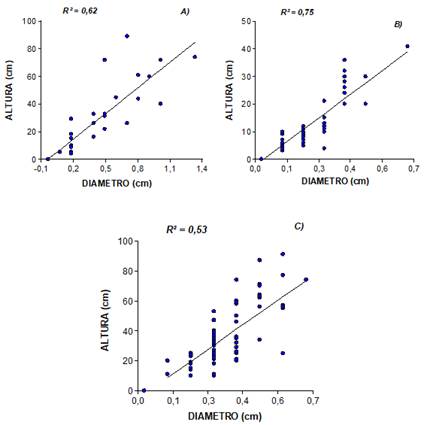

Los análisis de las variables por especie y por sitio muestran diferencias significativas para Lafoensia acuminata, la cual presenta los mayores valores en altura y en diámetro, en comparación con las otras dos especies, lo que sugiere que es la especie con potencial para programas de restauración (Figura 4). Con estos resultados se puede inferir que Lafoensia acuminata y Cedrela montana presentan un mejor comportamiento en una plantación pura que en plantación mixta; mientras que Jacaranda mimosifolia se desarrolla mejor en plantaciones combinadas.

Los análisis de regresión reportaron una correlación positiva significativa entre las variables diámetro y altura; es decir, por cada incremento en diámetro el modelo indica una tendencia creciente en altura para las especies en estudio (Figura 5).

Discusión

El estudio de la adaptación de las especies forestales en procesos de restauración de paisajes es clave para determinar las especies idóneas y de menor costo. Los resultados obtenidos ubican a Lafoensia acuminata como la especie que mayor sobrevivencia presenta, de acuerdo a las condiciones del sitio, ya sea en plantaciones mixtas o en rodales puros, coincidiendo con lo reportado por Aguirre y León (2010) y Aguirre y León (2011).

En el caso de Cedrela montana, esta responde de mejor manera en rodales puros; sin embargo, su mortalidad es elevada en los dos tipos de plantación. Estos resultados tienen concordancia, en cierta medida, a lo registrado por González et al. (2010), quien obtuvo una sobrevivencia del 53 %; no obstante, las condiciones del sitio son diferentes. En el caso de Jacaranda mimosifolia, presenta mejor adaptabilidad en plantaciones combinadas; posiblemente la especie requiere para su desarrollo de la asociación con otras especies.

En relación con el crecimiento diamétrico, no se observó mayor significancia para las tres especies en estudio; pero para la variable altura Lafoensia acuminata tiene los valores más altos seguida de Cedrela montana, las dos son resultado de plantaciones puras; mientras que Jacaranda mimosifolia obtuvo valores mayores en plantaciones mixtas. Estos resultados pueden tener respuesta de forma directa con la densidad de plantación que al generar competencia por la luz estimula el crecimiento en longitud.

En cuanto al crecimiento basimétrico y volumétrico, las especies mantienen el mismo patrón que la altura, ubicando a Lafoensia acuminata como la especie de mejor respuesta en crecimiento, seguido de Cedrela montana y Jacaranda mimosifolia que presenta valores más bajos, incluso negativos, debido a la mortalidad de las partes apicales, resultados que difieren a lo publicado por Mostacedo y Pinard (2001), quienes reportan una mortalidad baja para esta especie.

Lafoensia acuminata, registró el mejor crecimiento respecto a la altura de las plántulas. Sin embargo, no muestra diferencias significativas en los tipos de plantación, a excepción de Jacaranda mimosifolia que presenta diferencia cuando está en plantación mixta. Esta ausencia de diferencias entre tipos de plantación puede estar asociada a variables ambientales que no son controladas como: el tipo de suelo, profundidad, humedad, competencia intra e inter-específica que no permiten tener inferencia sobre el efecto del tipo de plantación con la sobrevivencia y el crecimiento de las especies en estudio.

Lafoensia acuminata es la especie que muestra buena adaptabilidad en escenarios bajo restauración, ya sea en plantaciones puras o combinadas; en esta fase inicial de investigación, la especie también presenta los mayores resultados en sobrevivencia y crecimiento.

Cedrela montana y Jacaranda mimosifolia presentan alta mortalidad y su crecimiento es limitado.

Se puede utilizar Jacaranda mimosifolia para actividades de recuperación, pero en plantaciones mixtas.

Los resultados de esta investigación no recomiendan la utilización de Cedrela montana para sistemas de plantación.